Моделирование контактного режима работы атомно-силового микроскопа с учетом немеханических сил взаимодействия с поверхностью образца

Автор: Гаришин Олег Константинович

Журнал: Вычислительная механика сплошных сред @journal-icmm

Статья в выпуске: 1 т.5, 2012 года.

Бесплатный доступ

Предлагается дискретно-механическая модель, описывающая взаимодействие поверхности нелинейно-упругого полимерного материала и кантилевера атомно-силового микроскопа (АСМ) при контактном режиме работы. Рассматриваются не только упругие силы, возникающие между зондом АСМ и исследуемым материалом, но и межмолекулярные силы Ван-дер-Ваальса, а также силы поверхностного натяжения, связанные с искривлением поверхности образца. Их влияние на общую картину взаимодействия может быть очень существенным на наноуровне. Расчетная схема модели представляется в виде двух дискретных последовательно соединенных «пружинных» элементов. Первый элемент (чисто упругий) моделирует механическое воздействие кантилевера АСМ, второй элемент отвечает за механическую реакцию образца на внедрение в него зонда. Механическая сила определяется из решения соответствующей контактной краевой задачи. Для межмолекулярных и поверхностных сил получены аналитические зависимости в виде функций геометрии зонда и расстояния между его вершиной и поверхностью образца.

Атомно-силовая микроскопия, полимеры с нелинейно-упругими свойствами, силы ван-дер-ваальса, силы поверхностного натяжения

Короткий адрес: https://sciup.org/14320598

IDR: 14320598 | УДК: 539.311:

Текст научной статьи Моделирование контактного режима работы атомно-силового микроскопа с учетом немеханических сил взаимодействия с поверхностью образца

Современные нанотехнологии, применяемые в материаловедении, не осуществимы без достоверного знания внутренних механизмов, действующих на надмолекулярном уровне (когда среду еще можно считать континуумом, но уже необходимо учитывать эффекты, связанные с особенностями молекулярного строения вещества). Научившись эффективно управлять процессами и явлениями на этих структурных масштабах, можно целенаправленно создавать новые материалы с потребительскими свойствами, принципиально не достижимыми в рамках традиционных технологий.

На сегодняшний день атомно-силовая микроскопия (АСМ) является одним из самых перспективных направлений в изучении структуры материалов на наномасштабном уровне. Размеры и стоимость таких микроскопов значительно ниже, чем электронных, а возможностей намного больше [1]. Они более устойчивы к воздействию температуры и электромагнитного излучения, способны работать в вакууме, воздушной и жидкой средах. С помощью АСМ можно исследовать самые разнообразные материалы: проводящие, диэлектрические, биологические и так далее без существенного повреждения объекта и трудоемкой подготовки его поверхности. Но самое главное — АСМ позволяет извлекать информацию не только о геометрии, но и о механических особенностях строения материала на наноуровне [2–5]. Она успешно применяется при измерении упругого модуля [6, 7], параметров упрочнения [8] и ползучести [9] а также других характеристик на уровне наноструктуры. Данная методика позволяет непосредственно наблюдать такие микропроцессы, как появление дислокаций, возникновение сдвиговой нестабильности, фазовые переходы и многие другие явления, не доступные для ранее известных технологий [10].

В процессе эксперимента зонд АСМ сканирует выбранный участок поверхности образца. Получаемые при этом экспериментальные данные представляют собой зависимости между координатами точек

сканирования, силой реакции, действующей на зонд, глубиной вдавливания вершины зонда в исследуемый материал и отклонением конца консоли зонда [11]. Эти результаты сами по себе (без дополнительных сведений о предмете исследований) малоинформативны, поэтому требуется их дальнейшая теоретическая расшифровка с привлечением различных физических и механических моделей. Построение таких моделей — важная фундаментальная задача. Существуют два основных подхода к ее решению:

– исследуемый материал представляется в виде молекулярной решетки, которая деформируется под воздействием зонда — «атомарные» модели [12–13]. К их недостаткам можно отнести большие объемы требуемых вычислений, а также значительные трудности с моделированием поведения сложных сред (упругопластических, вязкоупругих и так далее);

– с использованием гипотезы континуума и классических методов решается (с теми или иными ограничениями и допущениями) задача механики сплошных сред [14–17]. Опыт показывает, что на масштабах порядка до 10 нм и выше среду допустимо считать сплошным континуумом, и такое предположение является обоснованным.

В данной статье предложена модель, описывающая взаимодействие поверхности нелинейно-упругого полимерного материала и кантилевера АСМ при контактном режиме работы. При этом рассматривается не только механические силы, возникающие между зондом АСМ и образцом, но и другие, имеющие немеханическую природу. На наноуровне их влияние на общую картину взаимодействия может быть очень существенным.

-

2. Расчетная схема модели

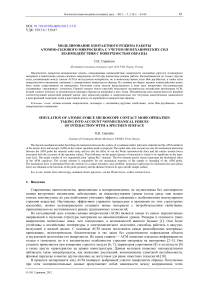

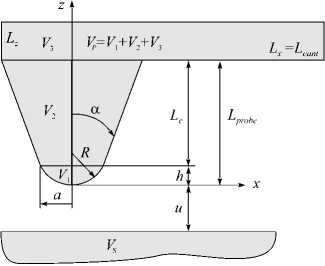

Расчетная схема модели состоит из последовательно соединенных пружинных элементов 1 и 2 (Рис. 1).

Элемент 1 (чисто упругий) моделирует механическое воздействие кантилевера АСМ ( F cant = F 1 ). Элемент 2

Рис. 1. Расчетная схема модели «зонд АСМ – полимерный образец»

отвечает за механическую реакцию F mech = F 2 образца на внедрение в н е го зонда АСМ; он может быть линейно- или нелинейно упругим, вязкоупругим, упругопластическим, упруговязкопластическим и так далее. Все зависит от того, какой конкретный материал подвергается испытанию. Механическую силу F mech можно определить из решения соответствующей контактной краевой задачи.

Кроме механической силы между зондом и образцом действуют силы межмолекулярного взаимодействия (силы Ван-дер-Ваальса) и силы поверхностного натяжения. В случае действия других, имеющих немеханическую природу сил (адгезионных или капиллярных сил, сил электростатического и магнитного взаимодействия) модельная схема не содержит каких-то принципиальных ограничений для их учета.

В дальнейшем, так как фактически решается одномерная задача, вместо векторов сил F i ( i — номер «силы») используются их проекции на ось z — F i ( Fs = F i ■ n z ).

В соответствии с выбранной схемой ось z, вдоль которой движется зонд АСМ, направлена вниз. Определим глубину вдавливания зонда в образец u и вертикальное отклонение кантилевера d так, чтобы при внедрении зонда в образец они имели положительные значения, а в случае зазора между ними — отрицательные:

u = zB-(z0 +1), d = zA-(zB -1), Az = zA -z0 = u + d ,

где l — высота зонда, h — толщина образца, z 0 — координата точки закрепления кантилевера A на оси z в момент, когда она удалена от поверхности образца на расстояние l (то есть координата положения недеформированного кантилевера в момент касания поверхности образца).

-

3. Моделирование механического взаимодействия между зондом АСМ и образцом

Зависимость силы на вершине зонда кантилевера Fcant = F1 от изгиба консоли зададим через смещение ее свободного конца d относительно точки закрепления. Так как длина консоли во много раз превышает высоту зонда l, то можно считать, что эта сила направлена строго по нормали к поверхности образца и направлена вдоль оси z, то есть латеральная (поперечная) составляющая пренебрежимо мала. Для расчета Fcant используется стандартная формула

Fcant kspr d , где kspr — спринг-константа зонда, устанавливаемая заводом-изготовителем. Таким образом, элемент 1 является линейно-упругой конечно-деформируемой пружиной.

Элемент 2 отвечает за механическую реакцию Fmech = F 2 исследуемого образца на внедрение в него зонда АСМ. На данном этапе исследований считаем, что материал образца нелинейно-упругий F mech = F el . Таким образом, контактная задача внедрения зонда АСМ в полимерную поверхность решается в нелинейно-упругой осесимметричной постановке. Полагаем что зонд (который обычно представляет собой кремниевый кристалл) — абсолютно жесткое тело, а механическое поведение полимера описывается с помощью упругого потенциала для неогукового материала:

w = C T ( tr B - 3 ) , (3)

где CT — упругая константа Трелоара, равная половине начального модуля сдвига, B — левый тензор

Коши–Грина в полярном разложении деформационного градиента среды.

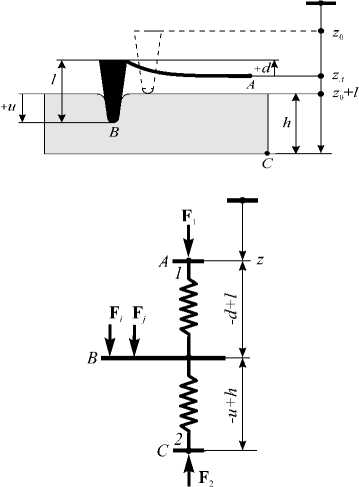

Зонд представим в виде конуса со скругленной вершиной радиусом R . Угол α между осью конуса и образующей составляет 20°. Модельные образцы имеют вид круглых «таблеток» радиусом R L и толщиной h .

После возникновения контакта на границе соприкосновения зонда и образца выполняется условие полного прилипания. Причиной выбора данного условия послужили множественные опыты (в том числе и проведенные автором лично), в которых при внедрении зонда АСМ в эластомер наблюдалось его прилипание к поверхности — на обратном ходе материал некоторое время «тянется» за удаляющимся зондом. Нижняя граница образца находится в полном контакте (без отрывов и проскальзывания) с абсолютно жесткой плоскостью. Сверху на зонд действует сосредоточенная сила F cant .

Для реализации применялся метод конечных элементов. Расчетная схема приведена на рисунке 2. При вычислениях геометрические параметры варьировались в пределах: R — от 10 до 50 нм; RL — от 200 до 500 нм; h — от 100 до 500 нм. Для каждой конкретной геометрии краевая задача решалась несколько раз. При этом сетки различались как количеством узлов, так и типом элементов; использовались четырехугольный 8-узловой и треугольный 6-узловой изопараметрические конечные элементы. Сетка строилась со сгущением в направлении от внешней границы образца к точке начального контакта зонда с поверхностью. Заметим, что при одном и том же количестве узлов точность решения, получаемая на обоих типах сеток, была примерно одинаковая. Однако треугольные элементы оказалось более выгодными с точки зрения

Рис. 2. Расчетная конечно-элементная схема осесимметричной задачи внедрения зонда атомно-силового

устойчивости алгоритма (задача рассматривалась в приращениях в рамках теории больших деформаций) и затраченного на решение времени. При максимальном размере образца (RL = 500 нм и h = 500 нм)

конечно-элементная сетка содержала примерно 4000 элементов и 17000 узлов. Следует отметить, что максимальная глубина внедрения зонда, при которой удалось получить корректное решение задачи при численной реализации, составила 3,8 R .

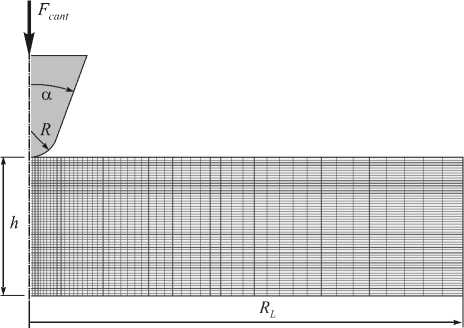

В результате получено соотношение между упругой силой реакции Fel , глубиной вдавливания зонда в образец u, жесткостью образца CT (3), толщиной h, а также радиусом скругления вершины зонда R. Для удобства дальнейших расчетов оно аппроксимировалось в виде аналитической функции [18]. В случае, когда h намного превышала R (когда влияние жесткой подложки несущественно), эта зависимость имела вид:

F el /( C t R 2 ) = 8,6 ( uR ) 1,3.

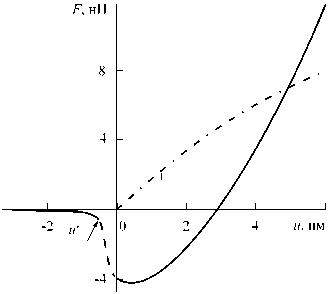

Рис. 3. Зависимости силы реакции Fel , действующей на зонд, от глубины его вдавливания в материал u для бесконечного слоя h ; кривая 1 – формула Герца, 2 – численное нелинейно-упругое решение

На рисунке 3 представлены зависимости силы реакции Fel , действующей на зонд, от глубины его вдавливания в образец, рассчитанные по формуле Герца (линейно-упругая задача о контакле двух сфер) [19] и численно (неогуковый материал). Для несжимаемой среды, когда одна из сфер имеет бесконечно большой радиус, а вторая — абсолютно жесткая радиусом R (контакт с плоским полупространством), формула Герца записывается в виде ( G — модуль сдвига)

F^ = 16 GR1/2 u 3/2/3. (5)

Из графиков видно, что расхождение результатов, найденных по формуле (5) и из нелинейно-упругого решения (4), начинается при u/R > 0,4. Таким образом, при меньших значениях отношения uR формулу (5) вполне можно использовать для определения силы реакции, если исследуемая среда гомогенна по механическим свойствам.

-

4. Силы Ван-дер-Ваальса (межмолекулярное взаимодействие)

Опыт показывает, что взаимодействие между зондом и полимером возникает еще до того, как между ними произойдет контакт. Одним из возможных объяснений этому может служить влияние сил Ван-дер-Ваальса, которые на определенном расстоянии начинают притягивать зонд АСМ к поверхности образца.

Точно рассчитать межмолекулярные силы на основе квантовой механики при огромном разнообразии пар молекул, участвующих в процессе, практически невозможно. Поэтому обычно подбирают такую формулу для потенциала взаимодействия U , чтобы проделанные с ее помощью расчеты хорошо согласовывались с экспериментом [20–21]. Соответствующая сила определяется через потенциал как

F = - grad U .

Зададим энергию ван-дер-Ваальсового взаимодействия двух атомов, находящихся на расстоянии r друг от друга, через потенциал Леннарда-Джонса

U ( r ) = U0 {(ro/r )12 - 2 ( ro/r )6 } + U» = 4Uо {(r /r )12 -(r /r )6 }+ U» , где r0 — равновесное расстояние между атомами, соответствующее минимальному значению энергии системы U0 (или глубине потенциальной ямы, то есть размеру области U (r) < 0); U„ — энергия взаимодействия между атомами при r ^ да (обычно принимается U„ = 0 ); г* — наименьшее возможное расстояние между атомами (когда U (r) снова становится равной U„).

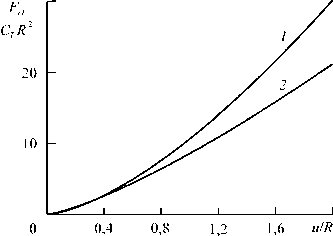

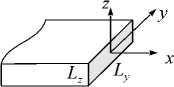

Рис. 4. Расчетная схема для интегрирования U по объемам зонда и образца

Общую энергию, обусловленную силами ван-дер-Ваальсового притяжения, получим, суммируя элементарные взаимодействия для каждого из атомов зонда (индекс P ) и образца (индекс S ):

UPS = ff U(IrP - rs I)nP (rP )ns (rS )dVPdVS , (8) VPVS где nP и nS — плотности атомов в материале; rP и rS — радиусы-векторы точек; VP и VS — объемы. Если представим зонд АСМ как составное тело, включающее сферический сегмент, усеченный конус и параллелепипед, а образец будем рассматривать как бесконечное плоское полупространство, то интеграл (8) в случае действия только силы притяжения берется аналитически. Расчетная схема для интегрирования показана на рисунке 4.

Силу взаимного притяжения сферического сегмента V 1 и полупространства VS вычислим по формуле:

w

F 1

dU 2 h 2 ( Rh + 3 Ru - hu )

1 = + KPS--^--------------^

du PS 6 2 3

где K PS - K * nPnS , K * --2 U 0 r 0 6 =- A H — константы взаимодействия ( K * — константа Гамакера c обратным знаком). Для усеченного конуса (сегмента V 2) и полупространства VS ( u c - u + h , a - R cos a) имеем:

dU-, П

- - + K PS — duc 6

tg a

L 3 c

uc (Lc + uc )3

+ a tg a

L c ( L c + 3 u c ) u 2 ( Lc + uc ) 3

для консоли (сегмента V 3) и полупространства V S ( u p - u + L probe ):

F 3 w

dU 3 _ v KT T T ( 3 L z u p + 3 uP + L z )

- - + KP^ LYLVL7 1 dup 6 uP ( Lz + up ) 3

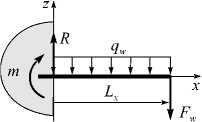

Отклонение свободного конца кантилевера получим из решения задачи изгиба защемленной консольной балки (Рис. 5) при условии, что по всей длине балки действует равномерно распределенная нагрузка q w , а к свободному концу приложена сосредоточенная сила F w : F w - F w + F -W , q w - F 3w^ L x. .

Рис. 5. Схема определения прогиба консоли зонда АСМ под действием сил ван-дер-Ваальсового притяжения

Прогиб консоли d и соответствующая спринг-константа kspr (2) будут равны d--[qwL4/8 + FWL3/3]/(EJ), J - JJz2dS -LyL3/12, kpr - Fw/d .

S

При моделировании воздействия сил межмолекулярного притяжения было рассмотрено два типа кантеливеров АСМ: мягкий — для контактного режима работы, и более жесткий — для полуконтактного (когда зонд не вдавливается в образец с некоторой силой, а колеблется с заданной частотой, «постукивая» поверхность). Геометрические и механические характеристики зондов приведены в таблице 1 (реальные размеры для промышленных зондов типа FESP(W) фирмы Nanoprobe, Digital Instruments, USA).

Таблица 1. Геометрические и механические характеристики зондов

|

Характеристики зонда |

Полуконтактный режим |

Контактный режим |

|

L cant |

200,00 мкм |

225,00 мкм |

|

L z |

7,00 мкм |

2,50 мкм |

|

L y |

43,00 мкм |

30,00 мкм |

|

L probe |

14,00 мкм |

15,00 мкм |

|

R |

0,01 мкм |

0,01 мкм |

|

α |

20º |

20º |

|

k spr |

73,4 нН/нм |

1,68 нН/нм |

Материал консоли и зонда — кремний с модулем Юнга E - 160 ГПа - 160нН/нм2. Модельный «образец» представлял собой неогуковый материал с модулем сдвига G = 1,0 МПа. Толщина образца составляла 100 нм. При расчетах значения KPS и r 0 принимались равными 0,01 нН·нм и 0,2 нм соответственно [22, 23].

Расчеты показали, что основной вклад в формирование ван-дер-Ваальсовых сил межмолекулярного притяжения дает взаимодействие между сферической вершиной зонда АСМ и исследуемым образцом. В таблице 2 приведены соответствующие значения сил F 1 w , F 2 w и F 3 w (шаровой сегмент, усеченный конус и консоль соответственно). Различия между F 1 w и F 2 w варьируются в пределах от одного до трех порядков, в то время как величина F 3 w в миллион раз меньше F 1 w , несмотря на то, что масса консоли по сравнению с массой зонда просто огромна. Это вполне объяснимо, так как минимальное расстояние консоли от поверхности образца ограничивается высотой зонда, то есть ≈ 3 - 15мкм (что на несколько порядков превышает диапазон действия сил Ван-дер-Ваальса).

Таблица 2. Зависимости сил Ван-дер-Ваальса от расстояния до поверхности для различных частей зонда

|

Расстояние до поверхности u , нм |

Шаровой сегмент |

Усеченный конус |

Консоль |

|

F 1 w , нН |

F 2 w ⋅ 103, нН |

F 3 w ⋅ 106 , нН |

|

|

0,100 |

16,28 |

1,587 |

3,877 |

|

0,245 |

2,670 |

1,527 |

3,877 |

|

0,515 |

0,585 |

1,424 |

3,877 |

|

0,755 |

0,264 |

1,342 |

3,877 |

|

0,995 |

0,148 |

1,268 |

3,876 |

|

1,205 |

0,098 |

1,208 |

3,876 |

|

1,505 |

0,060 |

1,130 |

3,876 |

|

1,745 |

0,043 |

1,073 |

3,876 |

|

2,000 |

0,032 |

1,021 |

3,876 |

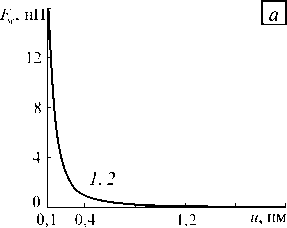

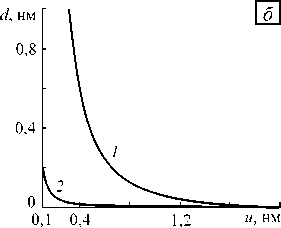

Рис. 6. Зависимости силы Ван-дер-Ваальса ( а ) и прогиба конца консоли ( б ) от расстояния между поверхностью образца и кончиком зонда: мягкий кантилевер ( k spr = 1,68 Н/м) (кривая 1 ), жесткий кантилевер ( k spr = 74,3 Н/м) ( 2 )

На рисунке 6 представлены зависимости силы Fw и прогиба конца консоли d от расстояния между поверхностью образца и вершиной зонда u для «мягкого» и «жесткого» кантилеверов. Из графиков видно, что в случае «жесткого» кантилевера (полуконтактный режим работы АСМ) силы Ван-дер-Ваальса слабо влияют на изгиб ввиду его недостаточной «чувствительности» и ими можно пренебречь. Иная картина наблюдается при контактном режиме («мягкий» кантилевер). В этом случае силы межмолекулярного притяжения могут вызвать заметное отклонение конца консоли, и это необходимо учитывать при обработке экспериментальных данных. Также можно сделать вывод, что межмолекулярные силы начинают действовать на расстояниях, не превышающих 1–2 нм, и не могут служить объяснением того факта, что в некоторых экспериментах отклонения катилевера АСМ наблюдаются при значительно больших значениях u (порядка 3 нм и более). У этого явления, возможно, другая природа. Вероятно, это связано с наличием на поверхности сверхтонкой водяной пленки, касание которой и вызывает втягивание зонда АСМ. Могут быть и иные причины, но их выяснение выходит за рамки настоящего исследования.

-

5. Поверхностные силы сопротивления внедрению зонда

Наряду с обычным механическим сопротивлением внедрению зонда АСМ в исследуемую поверхность при переходе на наноуровень существенную роль начинают играть силы поверхностного натяжения. Они зависят от кривизны поверхности и при очень малых радиусах могут давать весомый вклад в общую картину взаимодействия «зонд–образец». В соответствии с формулой Лапласа дополнительное поверхностное давление, действующее на элементарный участок поверхности, которую можно представить как часть эллипсоида, определяется как

∆p =βρ1+βρ2,

где ρ1 и ρ2 — радиусы кривизны двух взаимно перпендикулярных нормальных сечений к поверхности в данной точке; в — коэффициент поверхностного натяжения (или плотность свободной энергии поверхностного натяжения). Например, для воды при 20°С в = 0,0728 Н/м [24], то есть для капли радиусом 10 нм дополнительное поверхностное давление составляет: A p = 14,56 ■ 10 - 3 МПа, тогда как для капли R = 1 мм A p = 0,1456 ■ IO - 3 МПа! Принято считать р i положительным, если центр кривизны соответствующего сечения лежит внутри тела. Для плоской поверхности ρ i равно бесконечности, то есть поверхностное давление отсутствует. При расчетах полагалось, что в = 0,15 Н/м (как для хорошо смачиваемых сортов резин) [25].

Считая, что зонд состоит из шарового сегмента и усеченного конуса, силу поверхностного натяжения F 1 s , обусловленную вдавливанием зонда в образец, можно рассчитать аналитически, проинтегрировав формулу Лапласа (10) по поверхности контакта. Тогда сила поверхностного натяжения F 1 s на сферической поверхности равна:

F1 s = 2пвR (2u/r - и2/R2), и < h = R (1-sin а).

Формула, связывающая силу, действующую на поверхности контакта, с геометрическими параметрами конической части зонда, имеет вид (а — половина угла раскрытия конуса):

F 2 = 2 nPA z ( A а / В а ) sin а tg а ,

1/2

где A а = tg2 а/ ( 2cos а ) , В а =^ 2tg а /cos а A а ( 1 + A а sin а ) - A ^ /cos 2 а^ .

Таким образом, поверхностная сила на конусе пропорциональна глубине внедрения конической части зонда в материал и не зависит от расстояния, отделяющего эту часть от вершины конуса. Обусловлено это тем, что в какой мере увеличивается площадь, приходящаяся на единицу высоты конуса (то есть координаты z), при удалении от вершины, в такой же мере уменьшается величина Δ p , которая обратно пропорциональна радиусу кривизны ρ перпендикулярного к образующей конуса эллиптического сечения. Полная поверхностная сила Fs , действующая на зонд АСМ, равна сумме F 1 s и F 2 s .

-

6. Моделирование взаимодействия зонда АСМ и поверхности образца

С помощью выше описанного подхода проведено моделирование контактного режима работы АСМ с учетом нелинейно-упругих, межмолекулярных и поверхностных сил. Характеристики зонда были следующими: радиус скругления вершины R = 10 нм, высота L probe = 15 мкм, половинный угол раскрытия конуса α = 20º. По сравнению с образцом зонд считался абсолютно жестким телом. При расчетах использовался «мягкий» кантилевер со спринг-константой k spr = 1,68 нН/нм. Модельным материалом служил высокоэластичный неогуковый материал с модулем сдвига G = 1,0 МПа.

При расчетах входным аргументом была величина u , которая задавалась пошагово от значения uup (максимальное удаление зонда от поверхности образца) до uin (максимальная глубина внедрения в материал). Из решения уравнения равновесия определялась результирующая сила реакции F = – F cant , через которую рассчитывались соответствующие значения смещения точки закрепления кантилевера АСМ Δ z и его вертикальное отклонение d (см. выражения (1) и (2)).

Следует отметить, что хотя задача и решалась в статической постановке, тем не менее проведена оценка устойчивости процесса приближения зонда к поверхности образца до возникновения контакта. То есть моделировалось влияние малых отклонений аргумента u на уравнения равновесия. Делалось это следующим образом. Уравнение равновесия до момента контакта имеет вид: Fcant + F w = 0. Если для текущего значения и придать зонду дополнительное малое вертикальное смещение б и вычислить возникающую при этом дополнительную малую, «стабилизирующую» силу δ F (с учетом того, что A z - ( d + s ) = б и , d + б = 5 d )

5F = Fw (Az-(d + Б)) + Fcant (d +Б) ,

то по ее направлению можно судить об устойчивости системы на данном шаге нагружения. Если направления б и 5F противоположны, то имеем систему с отрицательной обратной связью (реакция на малое возмущение стремиться его погасить) — система ведет себя устойчиво. В противном случае, когда направления б и 5F совпадают, получается система с положительной обратной связью (реакция на малое возмущение провоцирует его рост) — систем неустойчива.

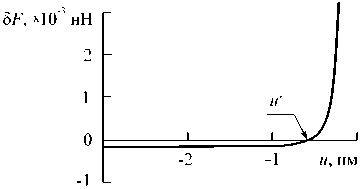

На рисунке 7 представлена зависимость б F ( и ) для случая б = - 10 - 4 нм. Из ее анализа следует, что критическая точка соответствует и = и * = - 0,54 нм. При и < и * ситуация устойчива, поскольку при и < и * б F ( и ) = 0, то есть наблюдается неустойчивое равновесие, а при и > и * происходит потеря устойчивости системы. В реальности это выражается в том, что происходит «скачок» кантилевера вниз, то есть в этом диапазоне нагружения надо решать динамическую задачу.

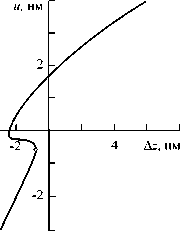

Были проведены численные расчеты, в которых дополнительное смещение зонда б варьировалось от 10 - 5 до 10 - 2 нм, а шаг по и изменялся от 0,001 до 0,01 нм. Значение и * (момент начала скачка) оставалось практически неизменным, что позволило сделать вывод о надежности полученных результатов. На рисунке 8 сплошной линией показана модельная зависимость силы реакции F , действующей на зонд в направлении от вершины зонда АСМ к исследуемой поверхности, от глубины вдавливания и ( и > 0, если зонд внедрен в образец, и и < 0, если контакт отсутствует). До контакта на зонд действует только сила Ван-дер-Ваальса Fw , при контакте добавляются упругая ( Fel ) и поверхностная ( Fs ) силы. Считалось, что после контакта сила Fw постоянна и равна максимальному значению, достигнутому на момент касания. Зависимость F s ( и ) показана на графике штрих-пунктирной линией. Зона потери устойчивости на кривой F ( и ) выделена штриховой линией.

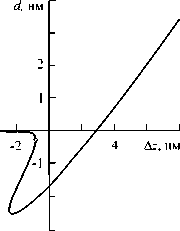

На рисунке 9 приведены зависимости d и и от смещения точки его закрепления A z . Кружком отмечены значения, соответствующие моменту начала «скачка» зонда к поверхности. Как видно из графиков, они соответствует точкам перегиба кривых.

стабилизирующей силы δF вершиной зонда и поверхностью

Рис. 7. Зависимость от расстояния между образца u

а

Рис. 8. Зависимость силы реакции F на зонде АСМ от расстояния между его вершиной и поверхностью образца u

Рис. 9. Зависимости вертикального отклонения конца кантилевера d ( а ) и расстояния между вершиной зонда и поверхностью образца u ( б ) от смещения точки закрепления кантилевера Δ z

-

7. Заключение

Предложена дискретно-механическая модель, позволяющая описывать взаимодействие поверхности нелинейно-упругого полимерного материала и кантилевера АСМ при контактном режиме работы. Кроме механической реакции от контакта между зондом и исследуемым материалом в модели учитывается также межмолекулярное взаимодействие Ван-дер-Ваальса и силы поверхностного натяжения, связанные с искривлением поверхности образца.

Полученные в работе аналитические зависимости между силами, действующими на зонд АСМ, и расстоянием вершины зонда до поверхности образца могут быть использованы другими исследователями при разработке программного обеспечения атомно-силовых микроскопов для расшифровки экспериментальных данных.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Министерства промышленности, инноваций и науки Пермского края (проект № 11-08-96001-р_Урал_а), а также Программы ОЭММПУ РАН 12-Т-1-1004.

Список литературы Моделирование контактного режима работы атомно-силового микроскопа с учетом немеханических сил взаимодействия с поверхностью образца

- Головин Ю.И. Введение в нанотехнологию. -М.: Машиностроение, 2003. -112 с.

- Giessibl F.J. AFM's path to atomic resolution//Materials Today. -2005. -V. 8, N. 5. -P. 32-41.

- Schuh C.A. Nanoindentation studies of materials//Materials Today. -2006. -V. 9, N. 5. -P. 32-40.

- Bhushan B. Nanotribology and nanomechanics. -Springer, 2005. -1148 p.

- Butt H-J., Capella B., Kappl V. Force measurements with atomic force microscope: Technique, interpretation and applications//Surface Science Reports. -2005. -V. 59. -P. 1-150.

- Bhushan B. Handbook of micro/manotribology. -Springer, 1999. -433 p.

- Vanlandingham M.R., McKnight S.H., Palmese G.R., Eduljee R.F., Gillepie J.W., McCulough Jr.R.L. Relating elastic modulus to indentation response using atomic force microscopy//Journal of Materials Science Letters. -1997. -V. 16, N. 2. -P. 117-119.

- Dao M., Chollacoop N., Van Vliet K.J., Venkatesh T.A., Suresh S. Computational modeling of the forward and reverse problems in instrumented sharp indentation//Acta Mater. -2001 -V. 49, N. 19. -P. 3899-3918.

- Fischer-Cripps A.C. Nanoindentation and indentation measurements//Mater. Sci. Eng. -2004. -V. 44. -P. 91-102.

- Fischer-Cripps A.C. Nanoindentation. -Springer, 2002. -217 p.

- Миронов В.Л. Основы сканирующей зондовой микроскопии. -Н. Новгород: Изд-во Института физики микроструктур РАН, 2004. -115 с.

- Мачихин В.Б., Арзамасцев А.А. Двухмерная модель структуры материала в процессе наноиндентирования//Электронный журнал «Исследовано в России» -С. 2267-2277. -http://zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2003/190.pdf (дата обращения: 26.03.2012).

- Szlufarska I. Atomistic simulations of nanoindentationn//Mater. Today. -2006. -V. 9, N. 5. -P. 42-50.

- Дедков Г.В, Дышеков М.Б. Деформация зоны контакта и адгезионное трение между зондом сканирующего фрикционного микроскопа и атомарно-гладкой поверхностью//ЖТФ. -2000. -Т. 70, вып. 7. -С. 96-101.

- Tsukruk V.V., Huang Z., Chizhik S.A., Gorbunov V.V. Probing of micromechanical properties of compliant polymeric materials//J. Mater. Sci. -1998. -V. 33, N. 20. -P. 4905-4909.

- Батог Г.С. Батурин А.С. Шешин Е.П. Моделирование контактной жесткости полусферического островкового включения//ЖТФ. -2008. -Т. 78, вып. 1. -С. 126-128.

- Sauer R.A. A computational contact model for nanoscale rubber adhesion//Proc. of the VI European conference on Constructive Models for Rubber. Germany, Dresden, September 7-10, 2009. -CRC Press, 2009. -P. 47-52.

- Морозов И.А., Гаришин О.К., Володин Ф.В., Кондюрин А.В., Лебедев С.Н. Экспериментальное и численное моделирование эластомерных композитов путем исследования нанослоев полиизопрена на углеродной поверхности//Механика композиционных материалов и конструкций. -2008. -Т. 14, № 1. -С. 3-15.

- Тимошенко С.П., Гудьер Дж. Теория упругости. -М.: Наука, 1975. -576 c.

- Israelachvili J.N. Intermolecular and surface forces. -Academic Press, 1998. -450 p.

- Иванова Е.А., Кривцов А.М., Морозов Н.Ф., Фирсова А.Д. Теоретическая механика. Определение эквивалентных упругих характеристик дискретных систем: Учеб. пособие -СПб: Изд-во СПбГПУ, 2004. -33 с.

- Лифшиц Е.М., Питаевский Л.П. Статистическая физика. Часть 2. Теория конденсированного состояния. -М.: Наука, 1978. -448 с.

- Смирнов Б.М. Физика слабоионизированного газа. -М.: Наука, 1972. -416 с.

- Яворский Б.М., Детлаф А.А. Справочник по физике. -М.: Наука, 1985. -512 с.

- Таблицы физических величин. Справочник/Под ред. акад. И.К. Кикоина. -М.: Атомиздат, 1976. -1009 с.