Моделирование квантованного накопления энергии молекулами, приводящего к его высвечиванию

Автор: Головин А.В., Гордеев С.В., Погодин И.Е.

Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Математика, информатика @vestnik-bsu-maths

Рубрика: Математическое моделирование и обработка данных

Статья в выпуске: 2, 2024 года.

Бесплатный доступ

Моделируются вероятностные характеристики случайных процессов, в которых накопление определенного числа бомбардирующих элементов в произвольной ячейке системы служит триггером рассматриваемых явлений. Суть модели заключается в построении древовидной структуры, вершины которой представляют собой состояния системы с различной степенью занятости ячеек. При каждой новой бомбардировке вся система переходит на следующий уровень с возможным эффектом излучения при образовании критических состояний. Построены соответствующие компьютерные алгоритмы. Такие процессы, встречаются, в частности, в фотонике при вынужденной хемилюминесценции. Получено также, что рандомизация процесса, обладающего свойством эргодичности, происходит монотонно на интервале порядка размера (числа ячеек) системы. Приводятся типичная схема процесса и графические иллюстрации динамики рассчитанных процессов. Переход системы в единственное состояние динамического равновесия происходит независимо от начальных условий.

Частица, ячейка, случайный процесс, излучение, простейший поток, равновесное состояние, эргодичность, хемилюминесценция

Короткий адрес: https://sciup.org/148329909

IDR: 148329909 | УДК: 51-7 | DOI: 10.18101/2304-5728-2024-2-22-29

Текст научной статьи Моделирование квантованного накопления энергии молекулами, приводящего к его высвечиванию

Вспомним для начала восходящий к детству вопрос о шансах защититься от начинающегося дождика под не очень густой листвой дерева. Для простоты считаем, что несколько (одна-две) первых капель дождя могут удержаться на любом из листочков, образующих «монослой», а падение на него последующей капли опрокидывает листок и все накопленная на нем вода летит вниз на голову. Остается статистически оценить динамику «интегрального выхода» капель воды в такой модели. Действительно, подобные задачи возможны в различных областях.

В области физической химии и спектроскопии нередко встречаются задачи, связанные с накоплением энергии в отдельных молекулах или атомах с последующей передачей этой энергии соседним молекулам или высвечиванием энергии в виде фотона [1]. В частности, накопление энергии с высвечиванием происходит в газовых и твердотельных лазерах и приводит умножению частоты [2]. В простейшем виде это происходит при подаче энергии короткого импульсного лазерного пучка (hv=2,6 эВ) в поток инертного газа, где на выходе получается набор квантов с энергиями N*hv (N = 1 - 80) [3; 4]. Далее, после прохождения монохроматора кванты выделенной энергии используются в экспериментах [5].

Близкое по сути накопление энергии наблюдается при хемилюминесценции синглетного кислорода на поверхности микрокристаллов дифе-нилантрацена [6; 7; 8]. При подлете к поверхности кристалла молекула синглетного кислорода передает свою избыточную энергию (около 1 эВ [9]) молекуле дифенилантрацена. В результате наблюдается высвечивание квантов энергии люминесценции с более чем в 2 раза большей энергией. Для объяснения столь существенного различия между приносимой в одном акте энергией и уносимой энергией была предложена простая модель накопления энергии с последующим высвечиванием энергии [7]. Эта модель рассматривает молекулы дифенилантрацена как отдельные ячейки, которые после накопления определенного числа квантов энергии выделяют всю накопившуюся энергию (квант люминесценции) и возвращаются в основное состояние.

Подобная ситуация проистекает также из физических исследований по хемилюминесценции [3-5]. Хемилюминесценция — это эмиссия света (люминесценция) в результате химической реакции. При этом энергия химической реакции переходит в энергию света и несет информацию о произошедшей химической реакции. В случае поверхностной хемилюминесценции при атмосферных условиях активная частица подлетает к поверхности и передает ей свою энергию, которая после определенного преобразования на активных центрах поверхности высвечивается в виде фотона. В одной из известных реакций взаимодействия возбужденного синглетного кислорода с поверхностью кристаллического 9,10-дифенилантрацена энергия кванта люминесценции дифенилантраце-на более чем в два раза превосходит энергию возбуждения молекулы синглетного кислорода [9]. Учитывая закон сохранения энергии и статистическое распределение тепловой энергии на поверхности кристалла, разумно предположить, что энергия от синглетного кислорода первоначально сохраняется и накапливается в активных зонах (ячейках), а процесс высвечивания происходит только после попадания последующей молекулы синглетного кислорода в активную зону (ячейку).

Построение алгоритма

Обобщая потребности различных приложений с основным упором на хемилюминесценцию, задачу можно описать следующей моделью для излучения при прилипании второй частицы ( r =2) [1; 2; 6].

Сначала предположим, что состояние ячеек становится критическим и дает излучение после подлета к ней для простоты второй ( r= 2) частицы. К ансамблю из к одинаковых ячеек последовательно извне подлетают частицы, каждая ( n ) из которых, случайно встретившись с одной из к ячеек, может «прилипнуть» к этой, ранее свободной ячейке (возбудить ее), либо дать излучение стандартной порции энергии и тем самым вернуть эту ячейку снова в свободное состояние, если она была возбуждена ранее. Требуется статистически оценить динамику вероятности излучения энергии по мере увеличения числа ( n ) частиц, бомбардирующих систему из к ячеек.

Общим для всех подобных процессов является то, что накопление определенного числа бомбардировок какой-либо ячейки оказывается триггером рассматриваемого явления.

Рассмотрим детально процесс установления состояния динамического равновесия модели и оценим его предельные параметры [10]. Для этого предлагаются два этапа программы расчета:

-

1. Сначала найдем поле (представляющее граф «дерево») чисел « { a i j } » свободных ячеек в виде таблицы с адресами: по вертикали - номер ” n ” прилетающей частицы, по горизонтали - условный номер j состояния; в каждой строке с номером ” n ” имеется 2 n - 1 состояний, например: до прилета первой частицы в нулевой строке имеется одно единственное состояние со всеми к пустыми ячейками: после прилета первой частицы возможно одно единственное состояние с ( к -1) пустыми ячейками к -1; после прилета второй частицы возможно 2 состояния: с к свободными ячейками, если произошло высвечивание - значок «*» (с вероятностью (1/ к ) и с ( к- 2) свободными ячейками, если не произошло высвечивания (с вероятностью ( к -1)/ к ); с прилетом третьей частицы в результате

-

2. После построения дерева такого поля (таблицы) “ { a i j } ” для каждой строки с номером ” i ” (для выбранного числа ” n ” бомбардирующих частиц) суммируются по выбранной горизонтали вероятности излучения в каждом из состояний ( i,j ). При возвратном подъеме вверх по дереву из каждого такого состояния ( i,j ) учитывается вероятность оказаться в нем. Это делается перемножением вероятностей всех делавшихся переходов при каждом разветвлении в дереве (влево — было излучение, вправо — излучения не было).

переходов из двух состояний с предыдущего уровня ожидаются переходы уже в четыре состояния:

a 3,0 = k - 1 ( Р 2 ^ з = ( к - 1)/ к ); а 31 = " - 1" ( Р . = 0) ;

а 3,2 = к - 1 ( p 2 ^ 3 = ( к - 1)/ к ) ; а 3,3 = к - 3 ( p 2 ^ 3 = ( к - 2)/ к ) .

Здесь а 3 j = " - 1" ( p 2 ^ 3 = 0) означает невозможное состояние.

Далее с прилетом новой частицы на новой « i »-й строке продолжается процесс «размножения» количества состояний (включая невозможные (обозначены значком «х»)) по закону 2 ‘ .

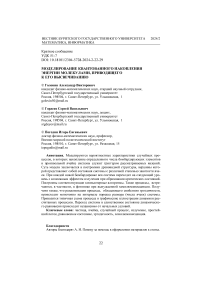

Если излучение происходит при подлете очередной частицы ( n =1,2,3,4,_) к ранее возбужденной ячейке, то графически схему этого процесса можно представить так (рис. 1):

Рис. 1. Схема образования новых состояний при подлете очередных частиц

Здесь в скобках указано число пустых ячеек в соответствующем состоянии системы; возле стрелок, обозначающих последствия подлета n -й частицы, указаны вероятности переходов в новые состояния. В результате излучения, обозначенного значком (*), система переходит в состояние с на единицу большим числом пустых ячеек; если излучения не было, то число пустых ячеек, наоборот, уменьшается на единицу.

Технически поиск адреса предыдущего состояния ( i,j ), из которого попали в данное ( i+1,n ), делается уменьшением ” n ” на единицу и делением второго адреса «j » на два (если высвечивание происходит при подлете к ячейке второй частицы) с взятием целой части. Вопрос о том, какой из переходов (с излучением или без него решается по величине дробной части «j/2 »), либо сравнением соответствующих величин « j» в соседних строках таблицы. После того, как предыдущее состояние определено, учитывается вероятность перехода между «старым» и «новым» состояниями (было излучение или нет).

Результаты

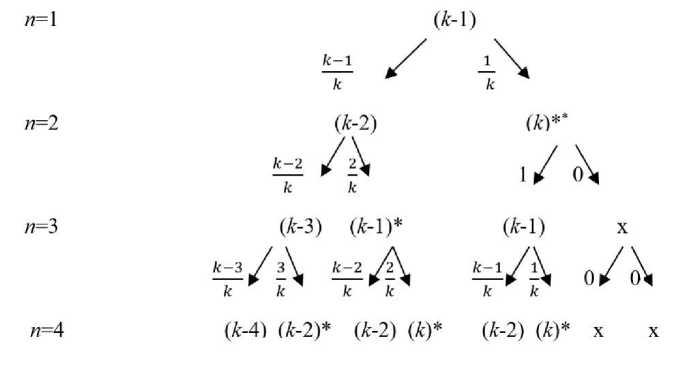

Рис. 2. Расчетные вероятности высвечивания для систем из k= 2 ячеек (слева) и из к=3 ячеек (справа)

Полученные результаты конкретных модельных расчетов имеют общее объяснение в рамках классической теории стационарных случайных процессов.

Если излучение происходит при накоплении в ячейке (пусть сначала единственной) r прилетевших частиц, т. е. при прилете каждой r -й частицы, то при потере номера прилетающей частицы или под длинным их потоком это дает вероятность излучения 1/ r .

Если ячеек в системе много ( k ), то по свойству эргодичности для стационарных случайных процессов усреднение по времени для одной ячейки можно заменить усреднением по (большому) ансамблю из k ячеек с тем же результатом: 1/ r .

Действительно, предельные вероятности на рис. 2 при больших n составляют 1/ r .

То, что вероятность излучения системы приближается к своему предельному значению (0.33) независимо от начальных условий, видно из таблицы 1 для простейшей системы всего из двух ячеек с излучением после попадания в одну из ячеек трех частиц.

Таблица 1

|

Начальная\Номер ( n ) загрузка \прилетающей ячеек \ частицы |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

В обеих ячейках по 2 частицы |

1 |

0.5 |

0.25 |

0.25 |

0.31 |

0.34 |

|

Только в одной ячейке 2 частицы |

0.5 |

0.25 |

0.25 |

0.31 |

0.34 |

0.34 |

|

В обеих ячейках по 1 частице |

0 |

0.5 |

0.25 |

0.38 |

0.31 |

0.31 |

|

Обе ячейки пусты |

0 |

0 |

0.25 |

0.38 |

0.38 |

0.34 |

Вероятность излучения системы приближается к своему предельному значению (1/3) независимо от начальных условий (табл. 1 для простейшей системы всего из двух ячеек с излучением после накопления в одной из них трех частиц).

Как показало численное моделирование вероятности излучения после прилета очередной бомбардирующей частицы (отношение числа возможных состояний с излучением к общему числу вариантов состояний 2n), эта величина быстро выходит из режима слабых затухающих колебаний, приближаясь к предельному значению 1/r немонотонно («стационаризуется»).

Выводы

Система выходит на предельное значение вероятности при любых начальных условиях, т. е. переходит в режим динамического равновесия после прилета приблизительно r ≈ k бомбардирующих частиц, причем при некоторых условиях (например: k =2; r =3) этот переходный процесс оказывается немонотонным с затухающими колебаниями.

Последние два обстоятельства не могли быть получены непосредственно из классической теории стационарных случайных процессов и имеют различную информационную природу (ценность):

-

1) характерная продолжительность процесса «стационаризации», по истечении которой процесс может рассматриваться как случайный стационарный, имеет размерность всей бомбардируемой системы;

-

2) возможность немонотонного хода процесса «рандомизации», который наблюдается, например, при пороговых (триггерных) значениях ( r =3, 4,…) и малых размерах системы ( k =2) демонстрируется на этой стадии слабыми затухающими колебаниями.

Список литературы Моделирование квантованного накопления энергии молекулами, приводящего к его высвечиванию

- Желтиков А. М. Сверхкороткие импульсы и методы нелинейной оптики. Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2006. 296 с. EDN: SFUUEQ

- Андреев Р. Б., Волосов В. Д., Кузнецова Л. И. Умножение частот излучения неодимового лазера в нелинейном кристалле формиата лития // Квантовая электроника. 1975. Т. 2, № 2. С. 420-421.

- Li X., L'Huillier A., Ferray M., Lompre L., Mainfray G. Multiple-harmonic generation in rare-gases at high laser intensity. Physical Review A. 1989; 39: 5751-5761. DOI: 10.1103/PhysRevA.39.5751

- Haarlammert T., Zacharias H. Application of high harmonic radiation in surface science. Current Opinion in Solid State & Materials Science. 2009; 13 (1-2): 13-27. DOI: 10.1016, j.cossms.2008.12.003. EDN: MCEXFX

- Haarlammert T., Golovin A.V., Zacharias H. 1n resonance of CO on Pt(111) studied by angle-resolved ultraviolet photoelectron spectroscopy. Physical Review B. 2011; 83 (12): 125435. EDN: OHSWRV

- Челибанов В. П., Челибанова М. Г. Способ и устройство для регистрации синглетного кислорода. Патент RU 2415401 C1, 2010.

- Ассаул В. Н., Головин А. В., Погодин И. Е. О вероятностном моделировании одного процесса взаимодействия частиц // Вестник Бурятского государственного университета. Математика, информатика. 2019. № 3. С. 60-68. DOI: 10.18101/2304-5728-2019-3-60-68 EDN: THJCFP

- Головин А. В., Погодин И. Е. Вероятностное моделирование процесса накопления и высвечивания энергии при поверхностной хемилюминесцен-ции // Информационные технологии в современном инженерном образовании: II Межвузовская научно-практическая конференция / Военный институт железнодорожных войск и военных сообщений. Санкт-Петербург, 2021. С. 67-77. EDN: HWACTO

- Колтовой Н. А. Хемилюминесценция. Кн. 4. Ч. 1. Хемилюминесценция. Москва: Kethouse.ru, 2017. 145 с.

- Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика. Москва: Высшая школа, 2014. 480 c.