Моделирование направленного транспорта лекарственных веществ. Часть I. Однократное введение

Автор: Заборовский Андрей Владимирович, Гуревич Константин Георгиевич

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Лабораторные и экспериментальные исследования

Статья в выпуске: 1 т.16, 2017 года.

Бесплатный доступ

В онкологической практике, несмотря на развитие методов ранней диагностики, хирургии, лучевой терапии и др., химиотерапия вряд ли потеряет свою актуальность в ближайшее время. В этой связи разработка новых противоопухолевых препаратов является одной из актуальных задач современной онкологии. При всей значимости поиска новых соединений с противоопухолевой активностью воз-можности «старых» средств полностью не исчерпаны. Направленный транспорт противоопухолевых средств может подарить им «вторую жизнь» в клинике. При разработке направленного транспорта лекарственных средств и их дальнейшем внедрении в практику особое значение имеет изменение их фармакодинамики и фармакокинетики. В работе описана формальная фармакокинетическая модель направленного транспорта лекарственных веществ. Сформулированы условия, при которых для ис-ходного действующего вещества имеет смысл искать средство доставки. Исходя из основных предпо-ложений модели проведен первичный скрининг противовопухолевых средств с целью их модификации для направленного транспорта.

Лекарственные вещества, направленный транспорт, ткани-мишени, противоопухолевые препараты

Короткий адрес: https://sciup.org/140254095

IDR: 140254095 | УДК: 615.277.3 | DOI: 10.21294/1814-4861-2017-16-1-59-65

Текст научной статьи Моделирование направленного транспорта лекарственных веществ. Часть I. Однократное введение

Направленный транспорт лекарственных веществ – способ модификации для улучшения их поступления в ткани-мишени [1]. Кроме того, стоимость разработки направленного транспорта известных антибактериальных и противоопухолевых препаратов в разы уступает стоимости разработки новых лекарственных средств. Это объясняется двумя причинами: во-первых, тем, что обычно в качестве носителей используются мицеллы (липосомы) [2], наночастицы [3], биополимеры [4, 5], для большинства которых вопросы биобезопасности хорошо изучены [6]; во-вторых, «старые» препараты имеют мощное доклиническое и клиническое досье. Именно поэтому для модифицированного лекарственного средства («старый» препарат плюс носитель) чаще всего достаточно проведения ограниченного изучения токсичности и эффективности [7–9].

При этом достаточно часто за рамками исследований остаются вопросы изучения фармакокинетики модифицированных лекарственных средств [10]. Хотя именно показатели фармакокинетики осново-полагающи в подборе режимов дозирования [11].

Кроме того, с нашей точки зрения, имеются фармакокинетические ограничения в выборе исходных веществ, которые имеет смысл модифицировать для целей направленного транспорта. Подобный вопрос практически не изучался; есть лишь описательная (но не аналитическая) модель направленного транспорта антибиотиков [12, 13]. Все это обосновывает необходимость создания аналитической фармакокинетической модели направленного транспорта, в первую очередь, с целью изучения модифицированных противоопухолевых препаратов. Это и определило актуальность настоящего исследования.

Материал и методы

Моделирование изменения концентрации лекарственного вещества (ЛВ) в крови и тканях осуществляли, используя описанные линейные фармакокинетические модели [14]. Основные предположения модели:

-

1. Введение ЛВ в кровь осуществляется одномоментно, в конъюгированном виде.

-

2. ЛВ может находиться в крови в свободном и конъюгированном виде. Конъюгированное

-

3. Из крови почками (печенью) элиминируется только неконъюгированная форма ЛВ. Константа элиминации меньше любой константы поступления ЛВ в ткани.

-

4. Константа поступления неконъюгированной формы ЛВ в ткани одинакова.

-

5. Константа поступления конъюгированной формы ЛВ в ткань 1 существенно превосходит все остальные ткани организма (ткань 2). Поступление конъюгированной формы ЛВ в ткань 2 осуществляется не быстрее, чем свободной.

-

6. Поступление конъюгированной формы ЛВ в ткань по сути означает сочетание 2 процессов: взаимодействия носителя ЛВ и высвобождения ЛВ. Таким образом, в ткани всегда оказывается неконъюгированная форма ЛВ.

-

7. Скорость выведения ЛВ из ткани не зависит от типа ткани.

-

8. Скорость любого процесса пропорциональна концентрации ЛВ.

-

9. Объем крови (тканей) неизменен.

вещество может только распадаться и не может синтезироваться de novo .

При построении модели были использованы следующие основные обозначения:

Ск – концентрация конъюгированной формы ЛВ; к

Ссв – концентрация свободной формы ЛВ в крови;

С1 и С2 – концентрации ЛВ в камерах 1 и 2 соответственно;

kд – константа деструкции конъюгированной формы ЛВ;

kэл – константа экскреции ЛВ печенью или почками;

-

k1 – константа поступления свободной формы ЛВ в ткани из крови;

-

k1’ – константа поступления конъюгированной формы ЛВ в ткань 1;

-

k1” – константа поступления конъюгированной формы ЛВ в ткань 2;

-

k2 – константа поступления ЛВ из ткани в кровь.

Соотношение между константами, следующее из постулатов модели:

-

k 1 ’ > k 1 ≥ k 1 ”.

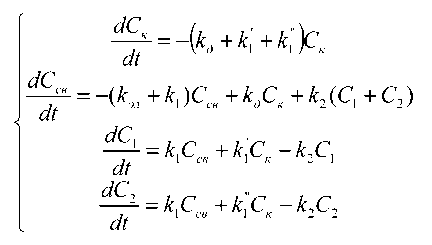

Исходя из представленных предположений, концентрация ЛВ описывается следующей системой линейных дифференциальных уравнений:

Теоретически данная система уравнений методом преобразований Лапласа может быть на комплексной плоскости сведена к системе линейных алгебраических уравнений, что позволит ее решить в аналитическом виде. Однако получаемое решение является громоздким. Поэтому в работе использовали численное решение методом Рунге-Куты. Решение проводили в программе Excel на основании написанного алгоритма. Шаг по времени - 0,01 ч. Исходную концентрацию конъюгированного препарата предполагали 1 ммоль/мл, свободного - 0 ммоль/мл. к 1 =0,1 ч-1; к 1 ’=0,5 ч-1; к 1 ”=0,01 ч-1; кд =0,005 ч-1; к эл =0,4 ч-1; к 2 =0,2 ч-1. Выбор констант основан на литературных данных для доксорубицина [15] и цисплатины [16, 17]. В дальнейшем осуществляли вариацию констант.

Результаты исследования

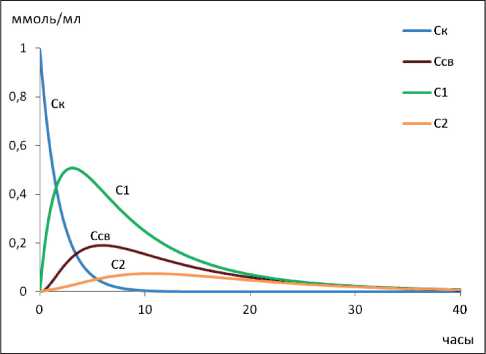

Ск – концентрация конъюгированной формы ЛВ; Ссв – концентрация свободной формы ЛВ в крови; С1 и С2 – концентрации ЛВ в камерах 1 и 2 соответственно. Динамика изменений концентраций ЛВ в крови (свободная и конъюгированная формы), таргетной ткани (ткань 1) и других тканях (ткань 2) представлена на рис. 1. Выбранные

Рис. 1. Динамика изменений концентраций ЛВ

Рис. 2. Изменение соотношения концентраций ЛВ в камерах 1 и 2 в зависимости от времени таблица

Фармакокинетические параметры противоопухолевых средств [18–22]

|

ЛВ |

Время полувыведения |

Связывание |

Выведение |

Способность |

|

(быстрая; медленная фаза) |

с белками крови |

с мочой |

накапливаться в тканях |

|

|

Абраксан |

27 ч |

95 % |

0 % |

Да |

|

Азацитидин* |

41 мин |

Нет данных |

50–85 % |

Да |

|

Актиномицин Д |

36 ч |

Нет данных |

10 % |

Да |

|

Амифостин* |

10 мин для исходного вещества |

Нет данных |

100 % |

Да |

|

Анастразол |

50 ч |

40 % |

0 % |

Нет |

|

Апротитин* |

150 мин; 7–10 ч |

Нет данных |

100 % |

Да |

|

Бендамустин* |

28,3 мин |

95 % |

20 % |

Да |

|

Блеомицин |

2-3 ч |

5 % |

60–70 % |

Нет |

|

Бусульфан* |

2,5 ч |

Нет данных |

40–60 % |

В больших дозах – да |

|

Винбластин |

25 ч |

99 % |

Менее 5 % |

Да |

|

Винкристин |

85 ч |

75 % |

0 % |

Да |

|

Винорелбин |

35 ч |

80 % |

0 % |

Да |

|

Гексаметилметианин |

0,5–3 ч; 4,7–10,2 ч |

50 % |

Порядка 99 % |

Нет данных |

|

Гемцитабин* |

1–7 ч |

5 % |

10–60 % |

Да |

|

Гефитиниб |

35 ч |

90 % |

0 % |

Да |

|

50 % исходное |

||||

|

Гидроксимочевина* |

3–4 ч |

Нет данных |

вещество; 80 % |

Да |

|

метаболиты |

||||

|

10–36 ч для исходного веще- |

97 % исходное веще- |

|||

|

Идарубицин |

ства; 33–60 ч для активного |

ство; 94 % активный |

До 50 % |

Да |

|

метаболита |

метаболит |

|||

|

Имидазол* |

19 мин; 5 ч |

5 % |

40 % |

Частично |

|

Иринотекан |

9 ч |

45 % |

Не более 10 % |

Да |

|

Ирнатиниб |

18 ч |

95 % |

До 20 % |

Да |

|

Ифосфармид |

7 ч |

20 % |

Около 100 % |

Нет |

|

Дакабазин |

5 ч |

20 % |

Около 10 % |

нет |

|

Даунорубицин* |

35–45 мин; 46–54 ч |

Нет данных |

10–25 % |

Да |

|

Доксорубицин* |

1 ч; 20–48 ч |

74–76 % |

40 % |

Да |

|

Доцетаксел* |

4 мин; 11,4 ч |

95 % |

6 % |

Да |

|

Иринотекан |

12 мин |

65 % |

20–25 % |

Нет данных |

|

Капецитабин |

0,6–0,9 ч |

54 % |

84–96 % |

Нет |

|

Карбоплатин |

144 ч |

0 % |

Около 100 % |

Нет |

|

Кармустин* |

0,33 ч |

80 % |

Около 100 % |

Да |

|

Лизомустин |

12 ч |

Нет данных |

40 % |

Нет данных |

|

Ломустин |

16–48 ч; 72 ч |

50 % |

50 % |

Да |

|

Мелфотан |

90 мин |

50–60 % |

50 % |

Нет данных |

|

6–меркаптопурин* |

45 мин; 2,5 ч; 10 ч |

Нет данных |

7–40 % |

Да |

|

Метотрексат |

3–17 ч |

50 % |

80–95 % |

Нет |

|

Митоксантрон |

75 ч |

80 % |

0 % |

Да |

|

Митомицин С |

17 мин |

Нет данных |

10 % |

Нет |

|

Нимустин* |

1 ч |

Нет данных |

Нет данных |

Да |

|

Нитромедазолмоче-вина* |

6–7 мин; у части больных – 17 мин |

Нет данных |

Нет данных |

У части больных – да |

|

Оксалиплатин* |

0,28 ч |

98 % |

58 % |

Да |

|

Ормустин* |

3,5 мин; 109,4 ч |

Нет данных |

Около 100 % |

Да |

|

Паклитаксел* |

3 мин; 52,7 ч |

89–98 % |

10 % |

Да |

|

Пеметрексед* |

20 мин–3,5 ч |

80 % |

Около 100 % |

Да |

|

Пралатрексед |

12–18 ч |

67 % |

30–40 % |

Нет |

|

Прокарбазин |

1 ч |

Нет данных |

100 % |

Нет данных |

|

Ралтитрексед |

32–99 мин |

Мало |

80–95 % |

Нет (при неизмененной функции почек) |

|

Стрептозоцин |

6 мин; 40 мин |

Нет данных |

20 % |

Нет |

Продолжение таблицы

|

ЛВ |

Время полувыведения (быстрая; медленная фаза) |

Связывание с белками крови |

Выведение с мочой |

Способность накапливаться в тканях |

|

Сунитиб |

50 ч |

95 % |

0 % |

Да |

|

Тамоксифен |

240 ч |

99 % |

Менее 5 % |

Да |

|

Тегафур* |

10–25 мин |

Нет данных |

25 % |

Да |

|

Темозоломид* |

2 ч |

15 % |

100 % |

Да |

|

Тиогуанин |

80 мин |

Нет данных |

Более 90 % |

Нет |

|

Тиофосфамид |

20 ч |

Нет данных |

85 % |

Нет данных |

|

Топотекан* |

3 ч |

25 % |

90 % |

Да |

|

Трабектедин* |

175 мин |

97 % |

До 10 % |

Да |

|

1,5 ч для исходного вещества, |

||||

|

Хлорамбуцил |

2,5 ч для активного метабо- |

99 % |

Менее 1 % |

Нет |

|

лита |

||||

|

Циклофосфамид |

2-3 ч для исходного препарата, 65 ч для метаболитов |

12-14 %; ряд метабо-литов до 60 % |

Около 100 % |

Нет |

|

Цисплатин* |

25–49 мин; 58–73 ч |

90–95 % |

27–43 % |

Да |

|

Цитозин* |

10 мин; 1–3 ч |

15 % |

80 % |

Да |

|

Флударабин фосфат* |

30 мин для исходного препарата; 2 ч и более для актив- |

0 % |

40–80 % |

Да |

|

ных метаболитов |

||||

|

Фотомустин* |

7 мин |

25–30 % |

50–60 % |

Да |

|

5–фторурацил |

8–22 мин |

10 % |

20 % |

Нет |

|

Эверолимус |

30 ч |

75 % |

Менее 5 % |

Нет данных |

|

Эксеместран |

24 ч |

90 % |

Менее 10 % |

Нет |

|

Эстрамустин |

20 ч |

Нет данных |

Менее 10 % |

Нет данных |

|

Эпирубицин |

35 ч |

80 % |

0 % |

Да |

|

Эрлотиниб |

36,2 ч |

95 % |

10 % |

Да |

|

Этопозид |

1,5–7 ч |

90–95 % |

40–60 % |

Нет |

Примечание. * – ЛВ, которые по фармакокинетическим параметрам являются перспективными для разработки средств направленного транспорта.

константы позволяют достичь в камере 1 более высокой концентрации ЛВ по сравнению с камерой 2 и сохранять ее таковой в течение некоторого времени. Полученный результат соответствует целям направленного транспорта, так как позволяет повысить доставку ЛВ в ткань-мишень и уменьшить в других тканях, что увеличивает эффективность терапии и снижает вероятность развития побочных эффектов.

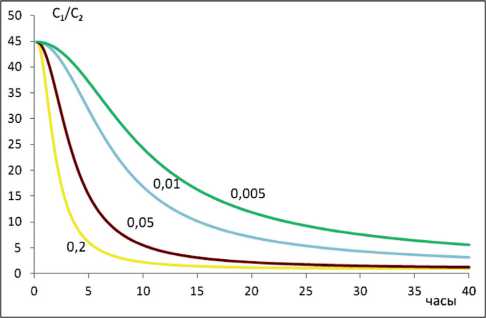

Так как через некоторое время после введения концентрации ЛВ в камерах 1 и 2 выравниваются, то для целей направленного транспорта имеет смысл оценить соотношение концентраций ЛВ в этих камерах ( C 1 / C 2 ). Изменение этого соотношения в зависимости от времени при вариации констант представлено на рис. 2. С нашей точки зрения, направленный транспорт ЛВ имеет смысл тогда и только тогда, когда соотношение C 1 / C 2 больше единицы.

Из приведенных рисунков можно сделать следующий вывод. Разница C 1 / C 2 тем дольше сохраняется по времени, чем больше значения kэл , меньше значения кд , к 1 , к 2 и больше отношение к 1 ’ к к 1 ”. То есть ЛВ должно обладать следующими свойствами для того, чтобы имело смысл разрабатывать его направленные формы:

-

- Медленное выведение из тканей (т.е. способность накапливаться в них).

– Быстрое выведение из организма (хотя бы одна из фаз выведения). Заметим, что при построении системы уравнений (1) мы предполагали, что выведение ЛВ - простой процесс, пропорциональный его концентрации. На самом деле из-за поступления и накопления ЛВ в ткани динамика убывания Ссв будет описываться, как минимум, двумя экспонентами. Как показывает численный эксперимент, для целей увеличения соотношения C 1 / C 2 достаточно, чтобы кэл первой фазы было достаточно велико. Это эквивалентно требованию малой величины времени полувыведения первой фазы ЛВ из крови (не более нескольких часов).

-

– Медленное поступление в ткани свободной формы.

– Стабильность получаемого конъюгата ЛВ с носителем. Не имеет смысла использовать для таргетной терапии нестабильные конъюгаты. Увеличение kд приводит к снижению соотношения C/C 2.

В соответствии с приведенными фармакокинетическими параметрами нами был проведен скрининг противоопухолевых ЛВ, чтобы выявить, для каких из них имеет смысл разрабатывать средства направленной доставки (таблица). Как следует из данных, приведенных в таблице, таковыми могут быть азацитидин, амифостин, апротинин, бендаму-стин, бусульфан, гентацабин, гидроксимочевина, даунорубицин, имидазол, доксорубицин, доцетаксел, кармустин, 6-меркаптопурин, ормустин, оксиплатин, паклитаксел, пеметрексед, нимустин, нитромедазолмочевина, тегафур, темозоломид, топотекан, трабектидин, цисплатин, цитозин, флу-дарабин фосфат, фотомустин.

Заключение

Разработка средств направленного транспорта ЛВ – задача медицины будущего. Она позволяет снизить затраты на разработку новых лекарственных препаратов; уменьшить время, необходимое для их разработки; повысить ценовую доступность лекарственной терапии для потребителя и, наконец (что самое главное), повысить эффективность проводимой терапии при снижении потенциального риска развития ее осложнений [23].

В онкологической практике, несмотря на развитие методов ранней диагностики, хирургии, радиотерапии, лазерной терапии, таргетной терапии и т. д., химиотерапия вряд ли потеряет свою актуальность в ближайшее время. В этой связи разработка новых противоопухолевых препаратов является одной из актуальных задач современной консерва- тивной онкологии. При всей значимости процесса поиска новых соединений с противоопухолевой активностью возможности «старых» средств исчерпаны далеко не полностью. Направленный транспорт противоопухолевых средств может подарить им «вторую жизнь» в клинике [24].

Список литературы Моделирование направленного транспорта лекарственных веществ. Часть I. Однократное введение

- Ивонин А.Г., Пименов Е.В., Оборин В.А., Девришов Д.А., Копылов С.Н. Направленный транспорт лекарственных препаратов: современное состояние вопроса и перспективы. Известия Коми научного центра УрО РАН. 2012; 9: 46-55.

- Березов Т.Т., Яглова Н.В., Дмитриева Т.Б., Жирков Ю.А., Чехонин В.П. Направленный транспорт лекарственных средств с помощью липосом. Вестник Российской академии медицинских наук. 2004; 5: 42-47.

- Санжаков М.А., Игнатов Д.В., Кострюкова Л.В., Дружиловская О.С., Медведева Н.В., Прозоровский В.Н., Ипатова О.М. Изучение свойств лекарственных композиций доксорубицина в составе коллоидных наночастиц с адресным фрагментом в экспериментах in vivo. Биомедицинская химия. 2016; 62 (2): 150-153.

- Яббаров Н.Г., Посыпанова Г.А., Воронцов Е.А., Попова О.Н., Северин Е.С. Направленный транспорт доксорубицина: система доставки на основе pamam дендримеров. Биохимия. 2013; 78 (8): 1128-1140.

- Пятаев Н.А., Гуревич К.Г., Заборовский А.В., Кокорев А.В., Минаева О.В., Зырняева Н.А., Кладиев А.А., Бычковский П.П., Ревмтович М.Ю. Эффективность комбинации свободной и полимерсвязанной форм проспидина с доксорубицином у крыс с асцидной гепатомой Зайдела. Химико-фармацевтический журнал. 2014; 48 (11): С.18-22