Моделирование показателей функциональности звездообразной пассивной оптической сети на абонентском сегменте

Автор: Виноградова Ирина Леонидовна, Конюхова Валентина Михайловна, Султанов Альберт Ханович

Журнал: Инфокоммуникационные технологии @ikt-psuti

Рубрика: Технологии телекоммуникаций

Статья в выпуске: 2 т.9, 2011 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена исследованию возможности расширения функциональности древообразных пассивных оптических сетей с применением специального звездообразного разветвителя. Это позволяет на абонентском сегменте применить протокол вза имодействия с Х,-адресами и тем самым частично разгрузить центральную станцию. Выполнено математическое моделирование процесса взаимодействия абонентских узлов между собой для случая равновесного состояния сети. Получены вероятностные соотношения для состояний сети, определены некоторые сетевые параметры, характеризующие функциональность взаимодействия, и найдены их оптимальные диапазоны значений. Показано, что с ростом длин информационных сообщений требуется увеличивать характерные «аппаратные» времена либо применять более быстродействующее оборудование.

Пассивная оптическая сеть, волоконно-оптическая линия, маршрутизация, масштабирование, код маршрута, виртуальная топология, диаметр сети

Короткий адрес: https://sciup.org/140191463

IDR: 140191463 | УДК: 681.128.56

Текст научной статьи Моделирование показателей функциональности звездообразной пассивной оптической сети на абонентском сегменте

В настоящее время одним из направлений развития телекоммуникационных систем является частичная передача «программных» функций на «аппаратную» реализацию. Подтверждением этому может служить концепция применения гибкого коммутатора (Softswitch), представляющая собой аппаратный подход к решению ряда сетевых задач управления, в противовес применению программируемой мультимедийной платформы (IP Multimedia Subsystem – IMS), обеспечивающей решение сетевых задач на основе программных средств [1-2]. Это частично разгружает интеллектуальную составляющую сети, препятствуя переполнению последней IP-процессами. Это же подтверждается успешностью и широтой внедрения режима коммутации по меткам, независимого от протокола (MPLS), обеспечивающего повышение быстродействия сетей за счет понижения уровня OSI, на котором выполняется маршрутизация [3-5].

Тенденция привлечения «аппаратных» операций к управлению сетью прослеживается и во внедряющихся проектах пассивных оптиче- ских сетей (PON), являющихся с одной стороны отражением глобальной концепции в развитии инфокоммуникационных систем о применении оптики для решения сетевых задач, с другой стороны – реализацией программ FTTx [5]. Но в настоящее время PON применяются в основном для задач вещания. Как известно [6-8], PON в основном строятся по древообразной схеме, рис. 1а, в которой «управление» выполняет волоконно-оптический разветвитель типа IxN, пассивно разделяя подаваемый от центральной (головной) АТС сигнал на абонентские направления сетевого сегмента, не задействуя ресурсы АТС.

Рис. 1. Схема соединения абонентской части пассивной оптической сети: а ) – традиционная древообразная PON; б) – предлагаемая конфигурация вида «PON-звезда», где «первая линейка» длин волн X] Х^_ 1 применяется для взаимодействия с АТС; «вторая линейка» длин волн • ^« – для взаимодействия между абонентами сетевого сегмента. Предполагается, что разветвитель передает во все каналы все длины волн с одинаковыми коэффициентами передачи, а выбор принимаемых каналов осуществляется оборудованием абонентов и АТС, причем в последнем случае поступающие ^ ■ • • x„ игнорируются

По этой схеме достаточно удобно предоставлять услуги ТВ, передавать данные или голос к другим сетевым сегментам, расположенным выше АТС. Но если соседние абоненты PON желают связаться между собой, то сигнал, опять-таки, должен идти через АТС, что приводит к неэффективному использованию сетевых ресурсов (см. направление передачи сигнала на рис. 1а). Решить задачу можно заменой разветвителя lx^ на звездообразный типа NxN, рис. 1б [9]. В этом случае, если хватает ресурса по количеству каналов, можно использовать взаимодействие как с АТС, так и независимо между абонентами. Для того чтобы результативность передачи в абонентской части сети не зависела от направления, для сети по рис. 1б следует выбирать разветвитель со смесителем, например такой, как представлен в [10], а не используемый в PON традиционно. Последний выполняется путем стачивания торцов разветвляемых световодов и расположения их под соответствующими углами, соответственно передачу между смежными каналами будут характеризовать не прямые, а обратные коэффициенты передачи [11], существенно снижая тем самым динамический диапазон сигнала.

Взаимодействие абонентских комплектов между собой основано на применении следующего алгоритма. Каждый комплект оборудован лазерным передатчиком с перестраиваемой длиной волны (например, при совместном использовании лазерного генератора широкого спектра [12] и фильтра Фабри-Перо) и приемником, настроенным на свою собственную (домашнюю) длину волны. Для того чтобы отправить информационное сообщение, требуется настроить передатчик узла-отправителя на домашний канал адресата, затем передать запрос на разрешение установления соединения, дождаться разрешения и далее передавать сообщение. Данный алгоритм подобен используемому в системе Ethernet [13], с той лишь разницей, что введена операция получения разрешения адресата на прием, препятствующая возникновению коллизий. Взаимодействие между абонентскими комплексами и АТС может производиться так же, как в PON, например, по системе Ethernet. Для того чтобы выдать разрешение на возможный прием, каждый абонентский комплект «просматривает» все длины волн «второй линейки» (см. рис. 1) в циклическом режиме до тех пор, пока не обнаруживает канал с запросом на установку соединения, содержащим свой собственный адрес (адрес приемника). Это же отличает данный протокол от известного, применяемого для так называемых X-коммутирующих схем [3; 14], когда приемник на домашней длине волны всегда готов к получению сообщения, следовательно, так же допускающий коллизию. Возможность двукратного взаимодействия (сигнализирующий запрос, а потом информационное сообщение) допустима ввиду того, что абонентский сегмент является малозагруженным взаимными сообщениями. Из-за того, что протокол взаимодействия не совпадает с известными, в статье ставится задача определения оптимальных параметров для взаимодействия – рекомендуемой длины сообщения, времени ожидания и т.д. из условия наибольшей (для рассматриваемого случая) производительности сети.

Базовые положения для моделирования процесса взаимодействия абонентских узлов

В отличие от известных систем, циклически анализирующих свое состояние, представленных например в [14-15], операция циклического перебора может быть прервана в результате появления собственной необходимости в передаче сообщения. Известные модели с освобождением [16-18] также не могут быть применимыми в рассматриваемой задаче, потому что предполагается, что характеристики производительности системы определяются, в том числе, и физическими свойствами системы – результативностью процессов пересылки и обработкой информации в оборудовании абонентского комплекта.

Введем базовые положения для рассматриваемого протокола взаимодействия узлов:

-

- число абонентских комплектов (узлов) равно количеству задействованных для их общения длин волн, принадлежащих «второй линейке» - N = n -(k - 1). Наибольшее значение и = 42 согласно частной сетке DWDM [11]; к определяется режимом взаимодействия абонентских комплектов и АТС;

-

- перестройка передатчика на некоторый канал, управление светоизлучающей системой, а также какие-либо другие управляющие аппаратные функции, включая время ожидания сигнализирующего сообщения, занимает фиксированное время, пусть равное r временных интервалов (слотов) во всех случаях;

-

- задержка распространения между каждым абонентским комплектом и звездообразным разветвителем одинакова во всех направлениях и составляет R слотов;

-

- отсутствие каких-либо очередей и наличие единственного буфера в каждом канале для хранения сообщений. Считается, что любое поступление в непустой буфер блокируется, а после того как сообщение полностью передано – оно удаляется из буфера;

-

- сигнализирующие запросы поступают на абонентский комплект согласно процессу Пуассона или в более сложном случае – согласно процессу Бернулли с параметром, меньшим 7 [18], таким образом, в любом слоте на узел может поступить сигнализирующий запрос с вероятностью //. Длительность сигнализирующих запросов равна 1 слоту;

-

- появление собственных информационных сообщений, которые необходимо передать адресату, также могут обрабатываться через случайные интервалы времени, распределенные указанным выше способом, с вероятностью ;

-

- длина всех информационных сообщений (в слотах) распределена в соответствии с законом Пуассона [16] и имеет среднюю величину .

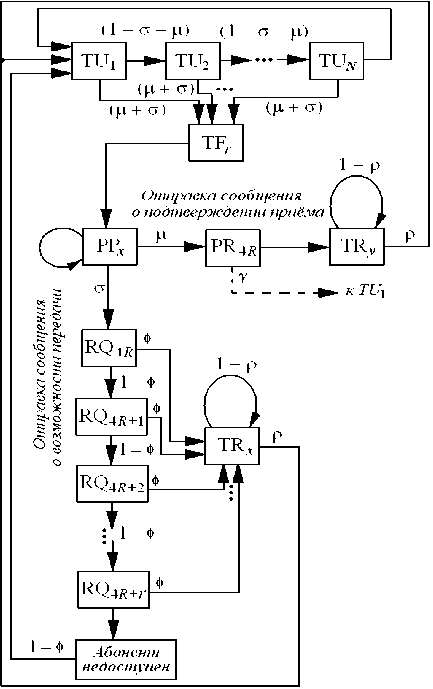

Диаграмма состояний, в одном из которых в каждый момент времени может находиться абонентский комплект, представлена на рис. 2.

Рис. 2. Диаграмма состояний абонентского узла: индекс ,Y обозначает передачу; у – прием; в состояниях TU, TF пребывает r слотов; в PPx – 1 слот; в TRx и TRy – в соответствии с характером распределения информационного сообщения; в состоянии PR – 4 R слотов; в RQ – от 4 R до 4 R+r слотов. Оборудование выходит из состояний TR с вероятностью p в конце последнего переданного слота и пребывает в состояниях TR с вероятностью 1 - p

Введенные состояния характеризуются следующими обозначениями:

-

- TU1, …, TUT – это состояния, во время которых оборудование сканирует буферы всех каналов на наличие запросов в них. С вероятностью ц может обнаружить запрос на разрешение передачи от удаленного узла, и с вероятностью

– необходимость в передаче собственного сообщения. Дойдя до TU. и не обнаружив там запроса, оборудование возвращается к начальной точке сканирования; -

- TF – это состояние запуска и настройки светоизлучающего устройства;

-

- PPx и PPy – это состояния, соответственно, отправки и получения сигнализирующего запроса на передачу (прием);

-

- RQ – это состояния ожидания разрешения удаленного узла на взаимодействие: 4 R слотов следует дожидаться первого («мгновенного») ответа, и далее дополнительно r слотов дожидаться ответа, запаздывающего из-за возможных непредвиденных задержек. Дождавшись ответа с вероятностью Ф , оборудование приступает к передаче сообщения. Если ответ так и не поступил, то оборудование в отношении данного направления выставляет ответ «Абонент недоступен» и приступает к выполнению следующей задачи;

-

- TR – это состояния, когда абонентский комплект либо передает, либо принимает информационное сообщение. После завершения передачи или приема сообщения оборудование возвращается к операциям сканирования;

-

- PR – это состояние, когда абонентский комплект после выдачи разрешающего запроса дожидается приема (в течение AR слотов) информационного сообщения от удаленного узла. Если присутствуют искажения в канале и ошибки при передаче, то приема можно не дождаться с вероятностью Y . В простейшем случае предположим, что 7 = 0 , то есть соединение будет установлено, если выдавалось подтверждение приема.

Математическая модель взаимодействия абонентских узлов

Для анализа процессов в сети воспользуемся методом равновесных точек (EPA, или equilibrium point analysis [14; 19]), который предназначен для анализа сложных систем с допущением о том, что система всегда (в произвольный момент времени) находится в одной из точек равновесия [19]. Этот метод успешно применяется для анализа взаимодействия большого количества сегментов систем передачи, например, систем спутниковой связи

[14], обеспечивая при этом получение достаточно точных результатов с точки зрения погрешностей метода.

Определим N TU как ожидаемое число абонентских комплектов (узлов) в состояниях TUi ; NTF – в состоянии TF; Npp – в состоянии PPx; NRO – в состояниях RQi; N – в состоянии PR и N – в состояниях TRx и TRy. Если предположить, что переход из состояния в состояние производится независимо от предшествующей истории, то абонентскому сегменту сети по рис. 1 б может быть поставлена в соответствие цепь Маркова с вектором состояний:

N/- 17Vri n , IV-, * • ■ -4 TV/Art NNIVrn •О)

Эта система является сложной с точки зрения применения системы уравнений Колмогорова [20], потому что пространство состояний очень большое. Более эффективным будет применение EPA, основанного на предположении о том, что в точке равновесия ожидаемый рост числа узлов в любом из состояний равен нулю [19]. Так, ожидаемое число узлов, входящих в каждое состояние, должно быть равным числу узлов, выходящих их каждого состояния в каждом слоте. Записывая уравнение по аналогии с [20], связанное с изменением состояния по мере хода времени (далее уравнение изменения) для каждого состояния, мы получим систему из ^s уравнений с N s неизвестными, где N s – это количество состояний, представленных на рис. 2. Кроме уравнений изменения могут быть записаны соотношения, связывающие ожидаемое (расчетное) число узлов в каждом состоянии, выраженное через ожидаемое (расчетное) число узлов в состояниях TUi. Таким образом, решение системы из Ns уравнений с дополнительными соотношениями позволит получить решение для всей системы [20]. Строго говоря, это цепь Маркова с ограниченным последействием или квазимарковская цепь [20-21], так как согласно диаграмме на рис. 2 в некоторые состояния переход является детерминированным, то есть однозначно связанным с более ранним состоянием.

Уравнения изменения запишем относительно переменных, соответствующих средним значениям величин (которые были выше введены для обозначения случайных переменных):

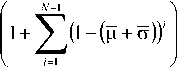

NTU1=[(1-(^ + ц))'"' x^.J, i = \;3...N, (2)

z = l;3..^-l, (3)

z = l;3..^-l, (4)

где z = 1; 3 -1, а вероятность Y принята рав ной 0;

RQ-AR

i = \;3...N-\, (6)

где [e] – операция выделения целой части рацио- нального числа

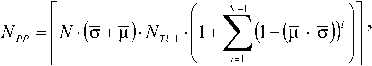

Далее запишем аналогичные уравнения относительно неизвестных переменных N TU1 и . Напомним, что ц – это вероятность того, что при сканировании будет обнаружен запрос от удаленного узла, или то же самое, что другой узел находится в состояниях с RQ4R+1 по RQ4R+r, и что запрос был предназначен сканирующему узлу. То есть справедливо:

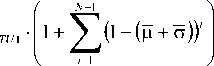

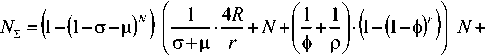

Подставляем формулы (6) и (7) в формулу (9) и упрощаем получившееся выражение:

V=X^\ ^ ^-О-^-^^^+^^-^-Ф)")) ^.-(10)

Количество переходов в активное состояние из состояния запроса должно равняться количеству переходов в активное состояние из состояния PR. Это связано с тем, что оборудование может начать отправку информационного сооб- щения только в том случае, если имеется другой узел, который примет передачу. Это приводит к следующему уравнению:

RQ-4R+J

Последнее после подстановки в него выражений (4), (6) и (7) упрощается к виду:

(1 - (1 - ^ - ц)л) ц = (1 - о - ц)л (1 - (1 - фу ). (12)

В стационарном случае сумма всех состояниях для комплектов абонентского оборудования равна общему числу состояний рассматриваемого абонентского сегмента, то есть:

^L - + ^TF + ^РР + ^PR + ^TR-y + ^^J^RQ-4R + ^TR-s (13)

/=1 /=0

или

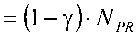

(4R 1) — + — к г РУ

(1-СУ-ц)" ц

х NTUl •

Уравнения (10), (12) и (14) решаются совместно численным методом относительно переменных Ф ’ А И ^TUl , значения которых далее используются для нахождения оптимальных режимов работы рассматриваемого абонентского сегмента. Для решения применяется программный пакет [22].

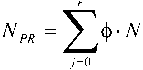

С точки зрения нахождения сетевых параметров, характеризующих эффективность и работоспособность рассматриваемого абонентского сегмента, наибольший интерес представляют: агрегатная пропускная способность сегмента, задержка в обслуживании, вероятность истечения времени ожидания, вероятность блокирования вызова и приведенное отношение быстродействия оборудования. Согласно [18], нормированная пропускная способность определяется как ожидаемая доля абонентских комплектов в активном состоянии (что определяется также используемой долей полосы пропускания):

С N

т TR-л- т TR-y

Задержка в обслуживании определяется как интервал времени от прибытия запроса сигнализации в систему обработки до тех пор, пока информационное сообщение не будет окончательно передано [18]. Она состоит из времени, необходимого на перестройку на канал узла назначения, задержек распространения сигналов запроса и подтверждения о приеме, и времени на пересылку самого сообщения. В случае, когда задержка измеряется в слотах, можно записать:

D = N + 4R +

Вероятность истечения времени ожидания [18] определяется как вероятность того, что после перехода оборудования в режим запроса истечет интервал ожидания, но ответа от удаленной стороны не последует. Или возникнет ситуация, когда появится сообщение: «Абонент недоступен», то есть:

^АбНед — О Ф) •

Вероятность блокирования вызова – это есть вероятность того, что поступление вызова оказалось заблокированным [18]. Вероятность блокирования равна вероятности того, что оборудование во время поступления вызова не находится в режиме сканирования, и в данном случае определяется по формуле:

БаВыз 1 д г / /v TUi

X /=1

Для того, чтобы оценить степень соотношения быстродействия оборудования и быстродействия сетевых процессов, что в конечном итоге и определяет необходимость введения полностью оптических устройств для обработки сигналов на данном сегменте, введен в рассмотрение такой параметр, как приведенное отношение быстродействия оборудования REL :

REL- ^CT+^Rd

RQ-4R+j

Показатель REL определяет эффективность работы оборудования с рассматриваемыми параметрами на сегменте с данной информаемкостью, определяющейся битовой скоростью, длиной сообщения, частотой обрабатываемых сообщений.

Численное исследование результативности взаимодействия узлов на абонентском сегменте звездообразной пассивной оптической сети

Рассмотрим абонентский сегмент со следующими средними значениями параметров:

-

- абонентских комплекта;

-

- слотов (соответствует времени в 10 мкс для битовой скорости в 100 Мбит/С, требующемуся для перестройки приемника);

-

- длительность слота равна 10 нС;

-

- слотов (примерно соответствует расстоянию 10 км между каждым абонентским комплектом и звездообразным разветвителем); задержка распространения сигнала в волокне типа SF составляет примерно 0,5 мкС/км;

-

- (соответствует интенсивности входящего потока порядка 100 сообщений в С на каждый абонентский комплект);

-

- слотов (соответствует длительности интервала ожидания в 10 мС); и

-

- (соответствует средней длительности сообщения в 100 мС).

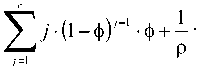

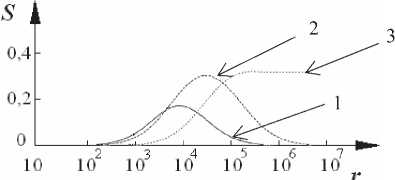

Ниже представлены графические зависимости, полученные для рассматриваемого сетевого сегмента путем численного решения уравнений и определения соответствующих величин. На рис. 3 показана зависимость нормированной пропускной способности от интенсивности входящего потока сообщений, характеризующейся значением ц , для различных значений длительности времени ожидания .

Рис. 3. Зависимость нормированной пропускной способности от интенсивности входящего потока:

1 – г = 100 мС; 2 – 10 мС; 3 – 1 мС; 4 – 0,1 мС

При увеличении интенсивности входящего потока пропускная способность сначала возрастает с ростом количества готовых к обслуживанию устройств, но затем начинает убывать, так как число узлов в режиме запроса начинает превосходить число узлов, которые могут отправить сигнал о подтверждении приема. Видно, что для заданной интенсивности входящего потока существует оптимальная длительность интервала ожидания, при которой пропускная способность системы достигает максимума.

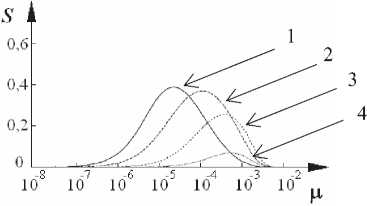

Зависимость нормированной пропускной способности от длины сообщения (1/ /?) представлена на рис. 4. Пропускная способность сначала растет и даже приближается к единице для длин сообщений порядка 102...103 С, но далее, с ростом длины свыше 104 С, пропускная способность начинает убывать. Наблюдаемое объясняется увеличенным пребыванием оборудования в состояниях TR.

Рис. 4. Зависимость нормированной пропускной способности от длины сообщения, С. График построен для г = 10 мС

На рис. 5 показана зависимость нормированной пропускной способности от длительности интервала ожидания г для различных значений интенсивности входящего потока ц . При высоких значениях ц с увеличением длительности интервала ожидания пропускная способность сначала увеличивается, а затем уменьшается. При малом значении интервала ожидания истечение времени ожидания происходит слишком быстро, то есть до того, как может быть выслано подтверждение о получении.

С увеличением интервала ожидания на все большее число запросов могут быть высланы подтверждения о получении, что выражается в большей пропускной способности. При еще большем увеличении интервала ожидания оборудование проводит большее время в режиме запроса, что выражается в немногочисленности узлов, которые могут отправить сигнал о подтверждении приема.

Рис. 5. Зависимость нормированной пропускной способности от длительности времени ожидания: 1 – 1//? = 10000 С; 2 – 1000 С; 3 – 100 С

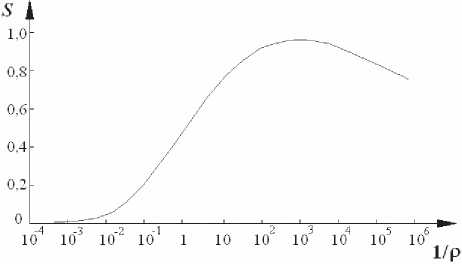

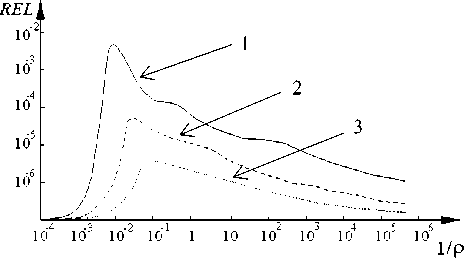

Результаты исследования степени соотношения быстродействия оборудования и сетевых процессов представлены на рис. 6.

Рис. 6. Зависимость приведенного отношения быстродействия оборудования от длины сообщения: 1 – г = 100 мС; 2 – 10 мС; 3 – 1 мС

Видно, что значение REL тем выше, чем больше время обработки r , и имеет наибольшее значение при изменении длины сообщения. Наиболее оптимальные значения последних лежат в диапазоне: от 1 мС до 0,1 С. Если необходимо работать с более длинными сообщениями, то целесообразно увеличивать время обработки r или выбирать более быстродействующее оборудование.

Выводы

В статье проведено изучение характера изменения ряда сетевых параметров для звездообразной пассивной оптической сети на абонентском сегменте. Предполагалось, что взаимодействие между абонентами производится путем перестройки длины волны передатчика, что и позволяет выбирать индивидуальный отличающийся по длине волны адрес. Для устранения возможных коллизий предложено использовать дополнительный запрос о возможности передачи.

Количественный анализ сетевых параметров выполнен для равновесного случая пребывания абонентского оборудования в своих состояниях. Данное упрощение обусловлено тем, что исследование системы с привлечением уравнений Колмогорова является весьма трудоемким из-за большого числа состояний. Это позволяет получить аналитические соотношения для параметров системы, упрощая и уточняя тем самым дальнейшее численное исследование.

Для рассматриваемой системы изучено влияние интенсивности входящих сообщений, длины сообщения и длительности времени ожидания на нормированную пропускную способность. Предложен к рассмотрению новый параметр, характеризующий быстродействие оборудования по отношению к быстродействию сетевых процессов. Показано, что последний параметр сильно зависит от введенных в рассмотрение временных интервалов, имеет область максимальных значений и существенно снижается с ростом длины сообщения. Это позволяет говорить о целесообразности введения высокоскоростной полностью оптической обработки сигналов для сетей с длинными сообщениями.

Список литературы Моделирование показателей функциональности звездообразной пассивной оптической сети на абонентском сегменте

- Сети следующего поколения NGN. Под ред. А.В. Рослякова. М.: Эко-Трендз, 2008. -424 с.

- Проблемы, стоящие перед оптическими уровнями управления, должны привести к распространению их интеллектуальных возможностей на фотонный уровень//page.php?page_id=371&lang=1&article_id=312' TARGET='_new'>http://www.newtech.kz/>page.php?page_id=371&lang=1&article_id=312

- Гольдштейн А.Б., Гольдштейн Б.С. Технология и протоколы MPLS. СПб.: БХВ -Санкт-Петербург, 2005. -304 с.

- Хелд Г. По скоростной магистрали с ветерком: коммутация и маршрутизация//http://www>. xserver.ru/computer/nets/razn/27/

- Липпис Н. Явление маршрутизирующего коммутатора///computer/nets/razn/30' TARGET='_new'>http://www.xserver.ru>/computer/nets/razn/30/

- Ганьжа Д. Технологии оптического мультиплексирования WDM и DWDM//http://www>. osp.ru/lan/2000/04/131032/_p1.html

- Гаскевич Е.Л., Убайдуллаев Р.Р. PON -широкополосная мультисервисная сеть доступа//ТелеМультиМедиа, 2002. -№ 2. -С. 21 -25.

- Петренко И.И., Убайдуллаев Р.Р. Сети PON. Архитектура//LIGHTWAVE. № 1, 2004. -С. 226-231.

- Султанов А.Х., Виноградова И.Л. Построение и эксплуатация полностью оптических сетей. Уфа: Изд. УГАТУ, 2008. -136 с.

- А.с. СССР1697035. Волоконно-оптический разветвитель/Тухватуллин Р.А., Виноградова Л.Е., Виноградова И.Л., Ржевский С.П. БИ №45, 1991.

- Убайдуллаев Р.Р. Волоконно-оптические сети. М.: ЭКО-ТРЕНДЗ, 2000. -267 с.

- Суперконтинуум оптического излучения//http://www.ultrafastoptics.ee.psu.edu>

- Оли фе р В.Г., Ол ифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. СПб.: Питер, 2003. -864 с.

- M ukherjee B. Optical Communication Networks. Mc.Graw-Hill, 2005. -576 p. 15. Ash G.R. Dynamic Routing in Telecommunicstions Networks. McGraw-Hill, 1998. -488 р.