Моделирование процесса формирования рефлексивных умений студентов

Автор: Шорина Анна Викторовна

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Педагогика

Статья в выпуске: 3, 2019 года.

Бесплатный доступ

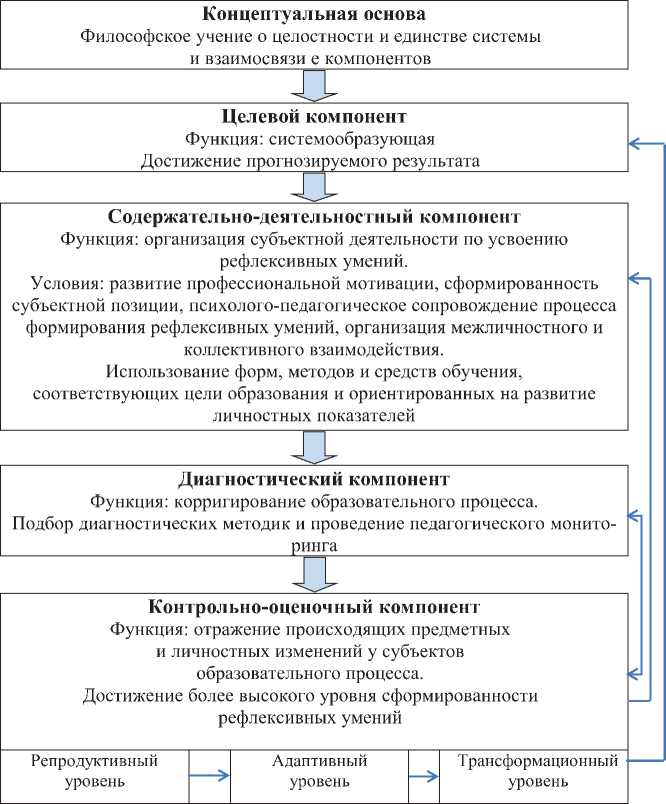

Представлены результаты исследований по обоснованию методической модели формирования рефлексивных умений студентов вуза. Показано, что модель, представляющая собой системный объект, включает в свою структуру целевой, содержательно-деятельностный, диагностический, контрольно-оценочный компоненты. Эффективность использования рассматриваемой модели подтверждена в педагогическом эксперименте, направленном на формирование репродуктивного, адаптационного, трансформационного уровней рефлексивных умений, позволяющих применять усвоенные знания для решения профессиональных задач. Приводятся аргументы в пользу того, что реализация авторской модели формирования рефлексивных умений в образовательном процессе способствует формированию профессиональной компетентности будущих специалистов.

Рефлексивные умения, методическая модель формирования рефлексивных умений у студентов, уровни сформированности рефлексивных умений, критерии уровней сформированности рефлексивных умений

Короткий адрес: https://sciup.org/148321204

IDR: 148321204 | УДК: 378 | DOI: 10.25586/RNU.HET.19.03.P.36

Текст научной статьи Моделирование процесса формирования рефлексивных умений студентов

ный замещать последний в некоторых отношениях и дающий при исследовании определенную информацию, которая переносится по определенным правилам соответствия на моделируемый объект» [13, с. 88].

Наиболее емкое, по нашему мнению, определение понятию «модель» дает В. А. Штофф. Он полагает, что модель – это «мысленно представляемая или материально реализуемая система, которая, отображая или воспроизводя объект исследования, способна замещать его так, что ее изучение дает нам новую информацию об этом объекте» [21, с. 22].

Несмотря на отличия в трактовках сущности рассматриваемого понятия, прослеживается единство мнений исследователей о том, что «модель дает полное представление об изучаемом предмете как о целостном явлении, позволяет раскрыть его сущностные характеристики, выступает как обобщенное отражение явления, позволяющее соотнести теоретические представления об объекте и эмпирические знания о нем» [1, с. 216]. Этой позиции в своем исследовании придерживаемся и мы.

При сравнении различных определений модели можно увидеть сходство позиций авторов. Практически все считают, что модель является, во-первых, информационным эквивалентом исследуемого объекта или явления и, во-вторых, что она способствует выявлению возможностей прогнозировать развитие и эффективность того или иного процесса.

О значении моделирования в педагогике говорят многие исследователи, утверждая, что процесс качественной подготовки специалистов будет успешным, если он отражает структуру дальнейшей профессиональной деятельности. По сути, эта мысль перекликается с теоретическими идеями А. А. Вербицкого о необходимости реализации контекстного подхода в процессе обучения [3].

Применительно к исследуемой нами проблеме необходимо разработать модель формирования рефлексивных умений, которая позволит получить нужную информацию как об изменениях субъекта образовательной деятельности, так и о педагогическом процессе, обеспечивающем эти изменения.

Сконструированная нами модель по своему назначению является методической. По мнению Т. В. Калининой, которое мы разделяем, такая модель должна выполнять:

-

• нормативную функцию, ориентированную на воспроизведение сущностных характеристик исследуемого предмета;

-

• дескриптивную функцию, позволяющую использовать модель как источник получения необходимой информации;

-

• прогностическую функцию, направленную на преобразование модели и отдельных ее компонентов с целью управления педагогическим процессом [7].

При разработке модели формирования рефлексивных умений студентов нами учтена точка зрения Р. М. Петруневой, Н. В. Дулиной и В. В. Токарева, которые проанализировали существующие модели и выделили их основные параметры. В эти параметры входят: 1) требования к специалисту, предъявляемые его рабочим местом и характером решаемых производственных задач; 2) необходимые специалисту знания и умения; 3) специфические социальные и психологические качества, обеспечивающие эффективность деятельности [16, с. 46]. Также были взяты на вооружение рекомендации Н. Ф. Талызиной, положенные в основу разработки модели специалиста [19].

Поскольку модель является системным объектом, в качестве его концептуальной основы выступает философское учение о целостности и единстве системы и взаимосвязи ее компонентов. Основополагающим признаком системы и вместе с тем ее методо- логической характеристикой является целостность, означающая внутреннее единство ее организации. Целостность, как полагает В. В. Краевский, обозначает «от-дифференцированность объекта от среды, а также сам объект, обладающий внутренним единством» [8, с. 7].

В любой модели, представляющей собой определенный системный объект, необходимо отразить цель, раскрыть ее содержание, направленное на выполнение цели, то есть выделить целевой компонент, которому присуща системообразующая функция.

В социально-психологических и социально-педагогических исследованиях отечественных ученых С. И. Архангельского, Ю. К. Бабанского, В. П. Беспалько, Н. М. Борыт-ко, Н. В. Тельтевской и других, где раскрываются особенности проектирования систем и их функционирования, особая роль отводится вопросу о цели, четко ориентирующей на получение конечного результата.

По устоявшемуся мнению постановка цели обучения должна предполагать изменения в знаниях и умениях в единстве с развитием комплекса качеств личности, ориентировать на выполнение соответствующей деятельности, тем самым воздействовать на процесс формирования личности и адекватные этому процессу изменения.

Определение цели в опосредованном виде охватывает образ прогнозируемого результата, специфику образовательного процесса и возможности конкретных его участников, а также время, отводимое на их подготовку и переподготовку. Известно, что цель без отношения к субъекту деятельности не может носить конкретный характер. Основываясь на этом и учитывая факторы становления субъектности, полагаем, что цель должна, во-первых, осознаваться и присваиваться всеми участниками образовательного процесса, поскольку только тог- да она является руководством к действиям, и, во-вторых, ориентировать всех участников образовательного процесса на достижение оптимальных результатов своей деятельности.

Достижение цели обучения вообще и формирования рефлексивных умений студентов в частности возможно только при условии наличия у преподавателя психолого-педагогических знаний, позволяющих выявлять и учитывать закономерности и характер развития психических процессов обучающихся, особенности их эмоциональных состояний, изменения ценностных ориентаций, профессиональных намерений, самостоятельности, творческой активности и др. Осознание цели обучения, согласно исследованиям психологов, предполагает активную позицию личности во всех проявлениях, влияющих на особенности усвоения знаний и умений.

Цель детерминирует особенности содержательно-деятельностного компонента модели таким образом, чтобы он информационно и методически способствовал развитию рефлексивных умений обучающихся.

Одним из основных факторов, обусловливающих специфику содержательного компонента модели, является социальный заказ общества. Считается общепризнанным, что содержание образования должно являться научно обоснованной и дидактически обеспеченной моделью социального заказа.

Следует принять во внимание мнение педагогов И. Я. Лернера, М. Н. Скаткина, И. Ф. Харламова о том, что в обучении нужно исходить из определения содержания образования как максимально развернутой цели обучения.

С точки зрения подготовки студентов к будущей производственной деятельности содержательнодеятельностный компонент модели включает профессиональные знания, умения и навыки, а также основанные на них профессиональные качества личности. Методологической основой для раскрытия этого компонента является философское положение о том, что знания должны служить средством овладения процессами и вещами объективного мира и в своем содержании отражать свойства и закономерности объективной реальности. Вследствие этого видеть эти вещи нужно в двух ракурсах: такими, какими они даны в природе, и такими, какими они могут стать в результате нашей практической деятельности, что обеспечивает трансформацию теоретических знаний в инструменты практической деятельности. Важнейшей характеристикой рассматриваемого компонента являются накопленные знания, которые служат непременным условием организации и решения профессионально ориентированных задач в соответствии с объективными потребностями студента.

Нами полностью принимается точка зрения С. Л. Рубинштейна о том, что процесс изучения знаний определяется объективной логикой учебного предмета и что в соответствии с этой логикой у обучающегося формируется определенный логический строй рефлексивного мышления, который служит внутренней предпосылкой для изучения знаний более высокого порядка [18].

Совершенствование содержания образования, по мнению А. А. Вербицкого и Н. А. Бакшаевой, выступает в роли фактора формирования профессионального интереса, влияющего на отношение студентов к получаемой профессии [4].

Данный компонент раскрывает определенную организацию деятельности студентов по овладению рефлексивными умениями, так как цель детерминирует выбор форм, методов и средств обучения, посредством которых она достигается. Речь идет также о продуманном подборе опера- ций – действий (сравнение, анализ, прогнозирование, планирование, самоконтроль).

Поэтому важнейшей задачей преподавателя является содействие самостоятельному и заинтересованному участию личности в учебно-познавательном процессе [10, с. 52], активному включению студентов в творческий процесс, предполагающий овладение ими навыками самостоятельной работы, включая поиск и переработку информации, создание продуктов собственной творческой деятельности.

Применительно к подготовке студентов к будущей производственной деятельности в содержательно-деятельностном компоненте следует учитывать условия, обеспечивающие эффективность формирования рефлексивных умений. При этом под условиями нами понимаются внешние обстоятельства, оказывающие существенное влияние на протекание образовательного процесса и содействующие достижению прогнозируемого результата. Такие условия развития психических качеств личности, как указывал Л. С. Выготский, необходимо заранее создавать [5].

На основе анализа факторов, влияющих на процесс формирования рефлексивных умений, нами выделены следующие условия становления искомых психических качеств: развитие профессиональной мотивации, сформи-рованность субъектной позиции, организация межличностного и коллективного взаимодействия.

О необходимости развития профессиональной мотивации и ее значении для профессионального становления будущего специалиста упоминается в различных исследованиях, в которых говорится о ее влиянии на ценностные ориентации, психоэмоциональный настрой к овладению профессиональными знаниями, умениями и навыками; наличии интереса и установки на получение избран- ной специальности, что влияет на повышение качества профессиональной подготовки.

Мотивация является важнейшим фактором при выборе между альтернативными действиями, возможными содержаниями рефлексивных умений, она активизирует интенсивность осуществления выбранного действия в достижении конечного результата.

В качестве значимого условия выступает сформированность субъектной позиции, ибо субъектность, как было сказано выше, буквально пронизывает рефлексивную деятельность личности. Многими психологами вслед за В. Н. Мясищевым субъектная позиция рассматривается как система избирательных отношений человека к какому-то объекту, процессу, явлению, что влияет на его самопознание, самоопределение, тем самым способствуя преодолению препятствий в саморазвитии. При этом субъектность проявляется во взаимодействии людей, а ее важнейшими характеристиками являются осознанность, активность и перспективность развития [11].

Вопросам организации межличностного взаимодействия уделяется особое внимание, так как межличностные отношения, как показано во многих опубликованных работах, опосредуют совместную деятельность, играя организующую роль в профессиональном становлении студентов.

Взаимодействие студентов и преподавателя во многом способствует раскрытию творческого потенциала субъектов образовательного процесса, формированию у них опыта творческой деятельности. Следовательно, можно говорить о социокультурном значении организации межличностных отношений. В процессе межличностного взаимодействия раскрываются возможности для профессионального самоопределения, саморазвития и самореализации личности. При этом качественно меняется роль преподавателя, который должен осуществлять психолого-педагогическое сопровождение процессом учения студентов, организовывать творческое общение на академических занятиях и вне их.

Неотъемлемой составляющей предлагаемой модели является диагностический компонент. Одним из средств выявления эффективности реализации на практике предлагаемой модели формирования рефлексивных умений служит постоянный педагогический мониторинг, позволяющий контролировать и корригировать происходящие процессы, что требует подбора и разработки комплекса диагностических методик.

Ю. К. Бабанский, раскрывая вопросы оптимизации процесса обучения, особое значение придает диагностике, позволяющей получать представления не только о фактических знаниях, но и о специальных умениях и навыках, о развитии мышления обучаемых и пр. [2].

Сущность контрольно-оценочного компонента заключается в проведении контроля, самоконтроля, самоанализа, оценки и самооценки эффективности результатов собственной деятельности. Содержательный аспект данного компонента представлен особенностями достигнутых результатов, на основе выявленных или специально разработанных в ходе исследования показателей, отражающих происходящие предметные и личностные изменения у субъектов образовательного процесса.

Предметные изменения касаются знаний, умений и компетенций, приобретенных студентами в вузе, и означают наличие свойственных им функций: самоанализа, самопрогнозирования, само-планирования, самоорганизации, самоконтроля и саморегулирования. Личностный аспект затрагивает изменения в поведении, отношении студентов к будущей профессии, к изучению учебных дисциплин, к самим себе в образовательном процессе.

Контрольно-оценочный компонент связан с осмыслением и анализом факторов, ведущих к успеху или неудаче в решении поставленной задачи, с определением того, насколько рациональными были пути достижения цели (подбор материала, последовательность выполнения действий, обнаружение значимых оснований своей деятельности и осуществление самоконтроля). В процессе формирования рефлексивных умений у студентов особую роль играет контроль, направленный на выявление не только результата деятельности, но и прежде всего способов интеллектуальной деятельности, обеспечивающих кон-

Рис. 1. Модель формирования рефлексивных умений у студентов

структивные предметные и личностные изменения.

Контроль неразрывно связан с оценкой и самооценкой деятельности, ее корригированием, что стимулирует дальнейший интеллектуальный рост студентов, активизирует познавательную деятельность в связи с осознанием профессиональной значимости усвоенных знаний и умений. В оценивании деятельности студентов большую роль играет самооценка, которая усиливает их ответственность за процесс и результат обучения, свое продвижение в учении.

Способствуя переводу внешней (субъективной) оценки преподавателя во внутреннюю самооценку студентов, контроль детерминирует формирование у них стрем- ления к постоянной самооценке своей деятельности и саморегуляции и в итоге — к профессионально-творческому саморазвитию.

Поэтому правомерно утверждение А. В. Перехватовой о том, что необходимо включать каждого обучающегося в процесс самооценки эффективности своего труда, что ведет к ее «непременному и непрерывному развитию» [15, с. 80]. Следовательно, контрольно-оценочный компонент предлагаемой нами модели формирования рефлексивных умений должен отражать происходящие изменения по многим параметрам, включая оценку достижения более высокого уровня сформиро-ванности рефлексивных умений на основе профессиональной мотивации, творческой активности, развития познавательной самостоятельности; оценку овладения способами самоконтроля и самооценку собственной деятельности; повышение ответственности студентов за результаты собственной деятельности.

Изложенное позволило разработать модель формирования рефлексивных умений у студентов, являющуюся системным объектом, в котором все компоненты взаимосвязаны и взаимообуслов-ливают друг друга (рис. 1).

Разработанная нами модель прошла проверку в ходе педагогического эксперимента. Его результаты свидетельствуют о значимой эффективности методической модели формирования рефлексивных умений студентов вуза. Эксперимент подтвердил гипотезу, из которой мы исходили при проведении исследования, а также выдвинутые на его основе теоретические положения. По окончанию эксперимента в экспериментальной группе преобладали студенты с трансформационным, адаптивным и репродуктивным уровнем рефлексивных умений.

Практическая значимость исследования заключается в воз- можности использования его результатов в образовательном процессе вузов при разработке содержания учебного материала и учебно-программной документации. Они будут полезны в обосновании диагностического инструментария, позволяющего объективно определять уровень сформированности рефлексивных умений студентов как основы формирования рефлексивной компетентности, являющейся одним из важнейших показателей качества профессиональной подготовки будущих специалистов.

В заключение заметим, что наше исследование во многом носит постановочный характер. Его продолжение и расширение масштабов использования полученных результатов, на наш взгляд, позволит заметно продвинуться вперед в формировании рефлексивных умений как главного направления

Формирование рефлексивных умений относится к числу самых сложных задач образования

реализации компетентностно- ральные государственные стан-го подхода к подготовке кадров дарты высшего образования по-в условиях перехода на феде- коления 3++.

Список литературы Моделирование процесса формирования рефлексивных умений студентов

- Архангельский С. И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и методы. М.: Высшая школа, 1980. 368 с.

- Бабанскиий Ю. К., Поташник М. М. Оптимизация педагогического процесса: учеб. пособие. Киев: Радянска школа, 1983. 287 с.

- Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход: метод. пособие. М.: Высшая школа, 1991. 207 с.

- Вербицкий А. А., Бакшаева Н. А. Проблема трансформации мотивов в контекстном обучении//Вопросы психологии. 1997. № 3. С. 12-24.

- Выготский Л. С. Психология развития как феномен культуры. Воронеж, 1996. 510 с.

- Дахин А. Н. Педагогическое моделирование: сущность, эффективность и… неопределенность//Народное образование. 2002. № 2. С. 55-56.

- Калинина Т. В. Методическая модель формирования умений информационно-аналитической деятельности у студентов специализированных вузов в процессе обучения иностранному языку//Социально-экономические явления и процессы. 2014. Т. 9. № 11. С. 228-233.

- Краевский В. В. Проблемы научного обоснования обучения (методологический аспект). М.: Педагогика, 1977. 264 с.

- Краткая Российская энциклопедия: в 3 т. Т. 2: К-Р. М.: Большая Российская энциклопедия: Издательский дом «ОНИКС 21 век», 2003. 548 с.

- Махметова А. Ж. Е., Ольхова Л. А. Организация стажировок и НИР бакалавров в целях развития профессиональных компетенций//Профессиональная ориентация. 2018. № 1. С. 51-56.

- Мясищев В. Н. Проблема отношений человека и ее место в психологии//Вопросы психологии. 1957. № 5. С. 142-155.

- Новейший философский словарь. Минск: Изд-во В. М. Скакун, 1998. 896 с.

- Новикова Л. И., Саливанова Н. Л. Моделирование воспитательных систем: теория -практика М.: Изд-во РОУ, 1995. 144 с.

- Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. 3-е изд. М.: АЗЪ, 1996. 928 с.

- Перехватова А. В. Основы проектирования целостного педагогического процесса в общеобразовательной школе: дис.. канд. пед. наук: 13.00.01. Рязань, 2003. 235 c.

- Петрунева Р. М., Дулина Н. В., Токарев В. В. О главной цели образования//Высшее образование в России. 1998. № 3. С. 40-46.

- Пономарев Я. А., Семенов Н. И., Степанов С. Ю. Рефлексия в развитии творческого мышления//Психологический журнал. 1986. Т. 7. № 6. С. 7-23.

- Рубинштейн С. Л. О мышлении и путях его исследования. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1958. 147 с.

- Талызина Н. Ф. Теоретические основы разработки модели специалиста. М.: Изд-во МГУ, 1986. 109 с.

- Тельтевская Н. В., Шорина А. В. Сущность и структура рефлексивных умений//Педагогика и психология образования. 2018. № 2. С. 38-47.

- Штоф В. А. Моделирование и философия Л.: Лениздат, 1966. 295 с.