Моделирование процессов управления в АПК

Автор: Королев Владимир Александрович, Башилов Алексей Михайлович

Журнал: Вестник аграрной науки Дона @don-agrarian-science

Рубрика: Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование

Статья в выпуске: 4 (48), 2019 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрен подход к моделированию процессов в агротехнических устройствах, базирующийся на рассмотрение преобразования энергии в агропроцессах в составе единых системно организованных агротехнологических структур. На этапе анализа подобных структур использованы агрегативные модели процессов. Применение агрегатных моделей, использование в них стандартных математических зависимостей для прогнозирования изменений характеристик процессов и управления существенно упрощает технические реализации элементов техногенной части агротехнологических систем, создает возможности унификации схемных и программных решений для различных устройств управления агропроцессами. При этом затраты времени и материально-трудовых ресурсов на этапе их разработки и внедрения сокращаются. На этапе синтеза при формировании алгоритмов работы систем управления технологическими процессами применены прогнозные модели. Эти модели учитывают ретроспективную информацию об изменении параметров текущих процессов, а также ретроспективные данные о реализациях аналогичных процессов в различных отраслях промышленности и сельского хозяйства...

Агротехноценоз, агрегативная модель, система управления, прогнозирование процессов, агротехнологические процессы

Короткий адрес: https://sciup.org/140246856

IDR: 140246856 | УДК: 338.43

Текст краткого сообщения Моделирование процессов управления в АПК

Введение. Методология построения современных агропроизводств предусматривает рассмотрение их в виде системно организованных иерархически выстроенных сложных открытых структур – агротехноценозов (АТЦ), в состав которых входят самоорганизующиеся природные и техногенные объекты [1, 2, 3]. Формирование и изменение АТЦ происходит в соответствии с принципами и законами существования и развития технических и природных объектов, а их функционирование – в условиях изменяющихся по случайным зависимостям возмущений, часто неполной информации о реализуемых процессах [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]. Природные компоненты АТЦ в реальных условиях могут проявлять способности к самоорганизации и саморегулированию, подстраивая свои характеристики под новые условия. Техногенные компоненты АТЦ должны адаптироваться к изменениям условий выполнения технологических операций, корректируя режимы работы оборудования и формируя алгоритмы управления процессами согласно цели производства [1, 2, 3, 4].

Как правило, группы выполняемых в сельском хозяйстве технологических процессов связаны единой технологией производства какого-либо вида продукции. Например, при обслуживании ферм КРС регулярно производят подготовку корма, кормление, дойку и контроль состояния животных, уборку помещений, промывку молокопроводов и др. Таким образом, реализация конкретных технологических операций предполагает использование технологических устройств различного назначения (часто, многофункциональных) и специальных управляющих воздействий. Структура техногенной составляющей АТЦ может быть охарактеризована упорядоченными множествами управляемых технологических агрегатов, предназначенных для выполнения технологически связанных комплексов операций. Управление технологическими агрегатами требует подробной детализации комплексов операций с конкретизацией целей и критериев качества управления.

Методика исследования. При рассмотрении структур АТЦ, моделировании процессов и обосновании параметров различных технологических операций, уровней управления (органы и организмы структур объекта аграрного производства, отдельные живые особи, посевы, угодья, регионы и др.) применяют методы анализа, а при формализации управляющих воздействий, решении прогнозных задач и т.п. – методы синтеза.

Анализ функционирования АТЦ предполагает дифференциацию множества выполняемых технологических процессов в рамках реализации производства конкретных видов агропродукции (М) на некоторые различающиеся по технологическим характеристикам подмножества:

М е Мг;М2;М3;М4,

где M 1 – подмножество технологических операций, предусмотренных агротехнологическими нормами реализации процессов производства конкретных видов продукции; M 2 – подмножество дополнительных технологических операций, необходимых в ситуациях возникновения отклонений значений параметров технологических процессов и характеристик ОАП от нормируемых. Число этих операций может быть значительным. Они не могут быть отнесены к штатным операциям из-за невозможности предсказать их появление; M 3 – подмножество технологических операций, подлежащих экстренному выполнению в нештатных и аварийных ситуациях возникновения отклонения значений параметров технологических процессов и характеристик ОАП от заданных (нормируемых); M 4 – подмножество вспомогательных технологических операций, связанных с обеспечением реализации операций подмножеств M 1 , M 2 , M 3 .

Множествам операций ( О ) подмножеств M 1 , M 2 , M 3 , М 4 назначают различный приоритет выполнения ( Р ):

vo емг,Р = 2 ;

чо е м2,р = з;

^о е м3,Р = 4;

VO е м4,р = 1.

Перечисленные подмножества в ходе дальнейшего анализа могут быть разделены на другие более мелкие, также имеющие свои приоритеты в ходе реализации. Конкретизация приоритетов конкретных технологических процессов важна при решении задач синтеза АТЦ.

Результаты исследований и их обсуждение. Техногенные структуры АТЦ составляют большое число стационарных и мобильных технологических устройств различного назначения. Функционирование технологического оборудования АТЦ в штатном цикле предусматривает последовательное выполнение технологических операций, оговоренных рабочими технологическими картами. При невозможности выполнения операций в штатном режиме возникает необходимость корректировки оговоренной технологическими картами последовательности, как правило, предусматривающей расширение состава технологических операций за счет дополнительных либо изменение параметров штатных операций.

При создании и эксплуатации разных объектов и систем, объединяющих множества технологических агрегатов и предназначенных для решения различных задач, целесообразно применять термин «агрегат». Для описания состояния агрегата, оценки его характеристик, исследования и расчёта рабочих процессов (в общем случае, стохастических) используют универсальные агрегатные модели. Эти модели описывают этапы выполняемых процессов; управляющие и входные воздействия на исполнительные устройства тех- нологических агрегатов, изменения объекта обработки и т.п. Использование универсальных агрегатных моделей к техногенным структурам, благодаря наглядности и простоте, значительно упрощает решение ряда кон- кретных задач (унификация элементов управляющих устройств, формализация гибких алгоритмов управления технологическими процессами и т.п.) [12].

Конец операции – r

ЭП раздачи корма – a

Идентификация животного – a

Тяговый ЭП – a

Самотестирование – a

Контроль заряда аккумулятора – a

Сканирование пути – a

Контроль остатков корма – a4

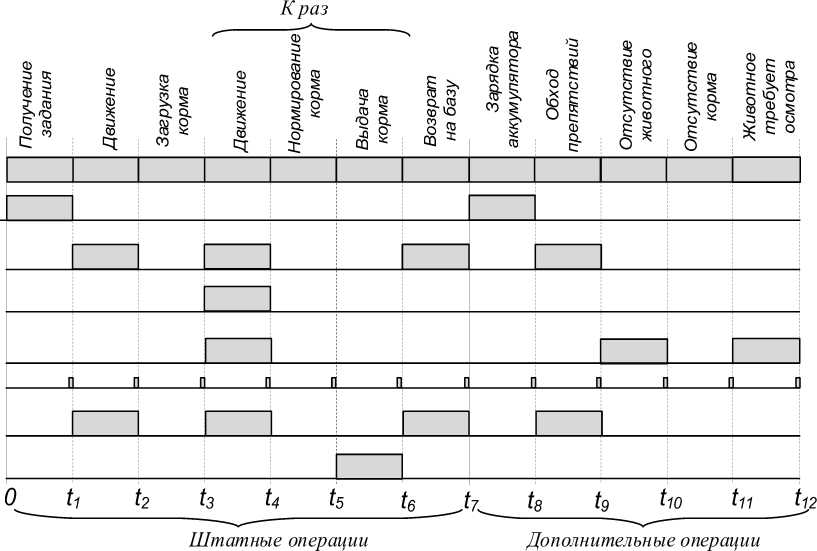

Технологические операции при функционировании кормораздатчика

При разработке компонентов техногенной части АТЦ с использованием агрегативного подхода для конкретного комплекса технологических операций выбирают необходимые технологические агрегаты и составляют циклограмму их функционирования. В качестве примера применения агрегатной модели рассмотрим роботизированный адаптивный кормораздатчик ферм КРС с привязным содержанием животных.

Циклограмма функционирования роботизированного кормораздатчика ферм крупного рогатого скота с привязным содержанием приведена на рисунке.

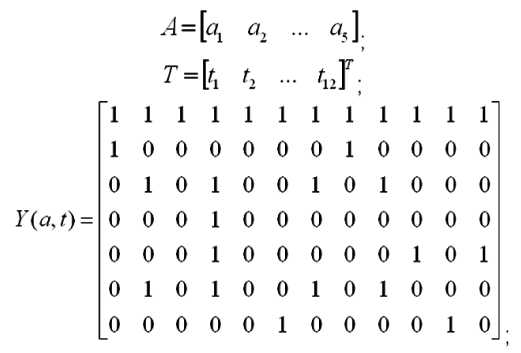

Агрегатная модель комплекса технологических операций, выполняемых кормораздатчиком, включает множества: А – рабочие технологические агрегаты (РТА) и аппараты переключения технологических операций (АПТО) (контрольно-измерительная аппаратура, исполнительные приводы, магнитные пускатели, клапаны и т.п.); Т – стадии технологического процесса; Y – состояния РТА и АПТО на разных стадиях технологического процесса; U – условия перехода на следующую стадию технологического процесса. Множество Y – двухмерная матрица, число строк которой равно числу РТА и АПТО, число столбцов – числу стадий технологического процесса. При этом U е Y.

I k-fj^&^ti^^^v^ va3^t$ va4^ti0va5^t9; j= [б — б]■ ^^бб "^^6 \/ c^ ^> t0, [б — 6 ] • 6 ^ ^^^6 ^ 6-

[б ~ б]1 6 ^^j1!'

где – a , a ,..., a состав РТА и АПТО; t 0, t 1,... t 12 – стадии технологического процесса.

Устройства управления современным агропроизводством, являясь сложными системами с иерархической структурой, непосредственно взаимодействуют, как с самоорганизующимися процессами природной составляющей АТЦ, так и с оборудованием технической поддержки реализации агротехнологических процессов. Как системы высокого эпистемологического уровня, эти устройства на этапах выполнения агротехнологий могут трансформировать состав используемого оборудования, менять его режимные параметры. Важным требованием, предъявляемым к устройствам управления АТЦ, является наличие возможности аналитической оценки хода выполнения процессов. Результаты анализа, а также ретроспективная информация о реализации аналогичных процессов, используются при решении задач предиктивного планирования управлений для высокоэффективного функционирования АТЦ, рационального использования исполнительными устройствами общесистемных ресурсов и т.п.

При формализации алгоритмов предиктивного управления АТЦ в условиях низкой предсказуемости реализуемых процессов, кроме методов теории предсказаний, для адаптации к регулярным изменениям условий выполнения технологических операций рационален подход, базирующийся на использовании объективных законов существования его самоорганизующихся природных структур. С достаточной точностью временные изменения параметров объекта аграрного производства и условий его существования (внешние воздействия) можно представить с помощью широко используемых на практике математических зависимостей: линейный закон – для процессов малой продолжительности, экспоненциальный – средней длительности, закон технического оптимума – для длительных процессов. Более сложные закономерности могут составляться из этих трёх законов. Формализация изменений режимных параметров устройств и систем техногенных структур АТЦ осуществляется аналогично.

В общем случае управления в многофакторной агротехнологической системе «объект аграрного производства – внешние условия – управляющие воздействия» могут быть разделены на три группы. Неуправ- ляемые воздействия внешних условий (состояние почвы, климатические факторы, температура, влажность воздуха, интенсивность солнечного излучения, и др.), техногенные воздействия, изменение которых влияет на характеристики объекта аграрного производства и на параметры технологических процессов, отнесем к управляющим воздействиям и разделим на три группы управлений: типовое, внешнее, корректирующее.

К типовому управлению следует отнести техногенные воздействия на реализуемые технологические процессы, регламентируемые технологическими картами выполнения конкретных технологических операций и циклов операций. Типовое управление по последовательности и срокам выполнения, характеристикам технологических процессов стабильно и меняется не часто.

К внешнему управлению отнесем неуправляемые самоорганизующиеся изменения объекта аграрного производства и внешних условий (почвенноклиматические условия и т.п.). В технологиях тепличного растениеводства и, частично, закрытого птицеводства и животноводства изменения внешних условий обеспечивает типовое управление.

Корректирующее управление реализуется по необходимости при отклонении характеристик процессов от заданных или направленные на увеличение эффективности процессов использования дополнительных материально-технологических ресурсов. Корректирующее управление включает не предусмотренные технологическим регламентом выполняемых процессов оперативные техногенные воздействия на объект аграрного производства в режиме реального времени. Парадигма данного типа управления включает интеллектуальные воздействия на объект аграрного производства из-за несоответствия параметров выполняемых процессов заданным значениям, на возможные нештатные ситуации. Корректирующее управление инициируется необходимостью исключения появления устойчивых тенденций отклонения параметров АТЦ от регламентируемых значений в данный момент времени или в будущем.

Если типовое управление достаточно для достижения планового результата производства, коррек- тирующее не используют. При неприемлемом с точки зрения реализуемой технологии внешнем управлении для повышения характеристик процессов реализуют корректирующее управление.

В реализациях технологических процессов важно из числа контролируемых характеристик для конкретного объекта аграрного производства (вида, сорта, гибрида, технологии, внешних условий, стадии вегетации, и т.п.) определить характеристики (переменная порядка, параметры типового и корректирующего управления), изменение которых обеспечивает наиболее высокую эффективность производства. Переменная порядка – параметр, наиболее сильно изменяющий выполняемые процессы и способный модифицироваться наиболее быстро. Параметры управления – параметры, изменяя которые можно воздействовать на технологические процессы. В качестве переменной порядка для растений наилучшим по техникоэкономическим показателям является эксэргия оптического излучения в отношении фотосинтеза, а в качестве параметров управления – характеристики внешней среды (температура и влажность окружающего воздуха, минеральный и органический состав почвы, ее влажность и др.) [13, 14].

При реализации технологических операций осуществляют контроль параметров управления и переменной порядка. Их изменения интерполируют и представляют математическими зависимостями, наиболее точно отражающими изменения информативных параметров процессов. При интерполяции зависимостей на заданный период времени в ближайшем будущем учитывают информацию о зафиксированном характере изменений параметров процесса, а также ретроспективную информацию о выполнении подобных процессов раньше. Таким образом появляется возможность прогнозировать изменения характеристик и формализовать алгоритмы управления отдельных технологических операций, комплексов операций, а также АТЦ в целом. Если типовое управление не обеспечивает достижения потенциально возможных параметров АТЦ, требует существенного увеличения расхода материально-технических ресурсов или не гарантирует стабильности выполнения технологических процессов, используют формализованные алгоритмы корректирующего управления.

Достижение заданных показателей агротехно-логических процессов (низкая стоимость, высокие качество продукции, производительность, энергоэффективность и т.д.) обеспечивает профессиональный выбор типа и характеристик исполнительных технологических агрегатов. Удовлетворение специальных технических требований при работе, оптимальное функционирование технологических агрегатов не реализуемо без использования формализованных прогнозных алгоритмов управления исполнительными приводами этих агрегатов.

Следует отметить, что решение задач управления приводами технологических агрегатов с применением вышеописанного подхода изучено и проработано достаточно подробно. Так, в [15] для формализации алгоритмов векторного управления асинхронными электродвигателями и их расчета применен метод динамического синтеза, базирующийся на использовании известных математических зависимостей для описания изменения во времени режимных параметров.

Заключение. При моделировании процессов в агротехнических устройствах эффективен подход, базирующийся на рассмотрении преобразования энергии в агропроцессах в составе единых системно организованных агротехнологических структур.

На этапе анализа множества процессов в АТЦ и рабочих машин, их выполняющих, разделяют на подмножества циклов технологических операций, а для описания этих подмножеств целесообразно использовать агрегатные модели процессов. Агрегатные модели позволяют описать технологические процессы как технологических устройств уровня непосредственного выполнения технологических операций, так и более высоких уровней управления циклами и комплексами операций.

На этапе синтеза систем управления технологическими процессами в АТЦ и формализации алгоритмов их функционирования предусматривается использование прогнозных моделей процессов. Генерирование данных моделей предусматривает анализ данных о трансформации параметров в ходе выполнения конкретных процессов, а также учет ретроспективной информации о реализациях подобных технологий раннее.

Использование агрегатных моделей сокращает сроки разработки систем управления процессами в АТЦ, снижает затраты материально-трудовых ресурсов, стоимость разработки и внедрения за счет возможности унификации схемных и программных реализаций элементов систем.

Список литературы Моделирование процессов управления в АПК

- Свентицкий, И.И. Энергосбережение в АПК и энергетическая экстремальность самоорганизации: монография / И.И. Свентицкий. - М.: ГНУ ВИЭСХ, 2007. - 468 с.

- Кудрин, Б.И. Классика технических ценозов. Ценологические исследования / Б.И. Кудрин. - Вып. 31. - М., 2006. - 220 с.

- Энергосбережение путем повышения эффектив-ности использования ТЭР в АПК и ЖКХ / И.И. Свентицкий, Е.О. Алхазова, В.А. Мудрик, А.Н. Обыночный // Научно-методические рекомендации по определению энергетической эффективности и расчету энергетического оборудования для модернизации энергообеспечения в АПК и ЖКХ. - М.: ГНУ ВИЭСХ, 2011. - 64 с.

- Башилов, А.М. Интеграция системы видеонаблюдения в АСУ ТП зернопунктов / А.М. Башилов, В.А. Королев, Н.В. Ксёнз // Вестник аграрной науки Дона. - 2018. - № 4 (44). - С. 21-27.

- Башилов, А.М. Точные агротехнологии на основе конвергенции наземных и спутниковых средств дистанционного наблюдения, навигации и управления / А.М. Башилов, В.А. Королёв, И.К. Жмакин // Науковий вiсник НУБiП України. Серiя: Технiка та енергетика АПК. - 2015. - № 224. - С. 26-33.

- Липкович, Э.И. Интеллектуализация технического оснащения АПК / Э.И. Липкович, А.А. Серёгин // АПК: экономика, управление. - 2015. - № 1. - С. 63-75.

- Mathematical modeling of agricultural machinery technical maintenance / V.N. Kurochkin, A.A. Seregin, N.V. Valuev, V.P. Zabrodin, V.S. Gazalov, S.L. Nikitchenko// Journal of Fundamental and Applied Sciences. - 2017. - Т. 9. - № 7S. - С. 742-751.

- Лебедев, А.Т. Повышение эффективности функционирования машин и оборудования АПК управлением надёжностью их систем / А.Т. Лебедев, А.А. Серегин, А.Г. Арженовский // Вестник аграрной науки Дона. - 2019. - № 2 (46). - С. 4-11.

- Norman S. Kopeika. A System Engineering Approach to Imaging. Published: 1998.

- DOI: 10.1117/3.2265069

- Herbert Kaplan (2007). Practical Applications of Infrared Thermal Sensing and Imaging Equipment, Third Edition. Published: 2007.

- DOI: 10.1117/3.725072

- Sijiong Zhang, Changwei Li, Shun Li (2017) Understanding Optical Systems through Theory and Case Studies. Published: 2017.

- DOI: 10.1117/3.2267707

- Lawrence A. Klein (2012) Sensor and Data Fusion: A Tool for Information Assessment and Decision Making, Second Edition. Published: 2012.

- DOI: 10.1117/3.928035

- Мирошникова, В.В. Совершенствование технологии производства животноводческой продукции на молочной ферме модульного типа замкнутого цикла / В.В. Мирошникова, И.Н. Краснов // Известия Горского государственного аграрного университета. - 2016. - Т. 53. - № 4. - С. 92-98.

- Свентицкий, И.И. Естественнонаучная основа всеединства знаний. Эксергетическая теория урожая / И.И. Свентицкий. - М., ФГБНУ ВИЭСХ, 2015. - 316 с.

- Королев, В.А. Унификация управлений в агротехнологических системах / В.А. Королев // Научные проблемы транспорта Дальнего Востока и Сибири. - 2013. - № 2. - С. 72-75.