Моделирование способов конструирования сосудов боборыкинского типа (к вопросу о передаче технологических традиций в древнем гончарстве)

Автор: Собольникова Т.Н.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология северной и центральной Азии

Статья в выпуске: 3 т.7, 2008 года.

Бесплатный доступ

Эксперименты позволяют значительно расширить возможности интерпретации археологических источников. В работе представлены описание и анализ результатов эксперимента по моделированию способов конструирования сосудов боборыкинской культуры. В Тоболо-Ишимье - основная территория локализации данной культуры - сложилась устойчивая традиция изготовления керамики. Боборыкинская посуда памятников, расположенных за пределами этого ареала (Среднее Прииртышье, Среднее Зауралье) отличается морфологическим и технологическим разнообразием. Если следовать общепринятым выводам о том, что технологические навыки передаются контактным путем («из рук в руки»), то широкое распространение данной керамики в неолите Западной Сибири объясняется миграциями. Факты не всегда подтверждают данное положение. Сформулирована рабочая гипотеза, которая проверялась с помощью эксперимента: появление новаций (заимствований) в древних гончарных традициях могло происходить не только в ходе непосредственных взаимодействий, но и в результате самостоятельного копирования определенных элементов. В эксперименте участвовали люди, имеющие опыт в изготовлении лепной посуды. Результаты: все мастера добились воспроизведения новой для них формы, при этом используя «традиционные» навыки. Каждый мастер выработал свой вариант конструирования сосуда. Гипотеза эксперимента была подтверждена. Наблюдения, сделанные в ходе эксперимента, позволяют выделить перспективы использования эксперимента в изучении древней истории.

Древняя керамика, боборыкинская культура, эксперимент, физическое моделирование, форма сосуда, способ конструирования, новации, технологические традиции

Короткий адрес: https://sciup.org/14736996

IDR: 14736996 | УДК: 903.

Текст научной статьи Моделирование способов конструирования сосудов боборыкинского типа (к вопросу о передаче технологических традиций в древнем гончарстве)

Физическое моделирование в изучении древних технологий является незаменимым по своим возможностям методом, позволяющим «превратить наши предположения о происходящем в прошлом в квалифицированное заключение» [Глушков, 1999. С. 170]. Помимо собственно получения новой информации, «недоступной при непосредственном исследовании объекта», для археолога «экспериментальное изучение какого-либо вида деятельности также является накоплением опыта и установлением взаимосвязей между вещью и ее деятельностным осознанием» [Васильева, Салугина, 1999. С. 186; Глушков, 1996. С. 110/2]. Эксперименты, ориентированные на реконструкцию технологических аспектов древнего гончарства, в отечественной археологии достаточно активно применяются. Разработаны теоретико-методологические основы экспериментального гончарства. Более сложными в плане обоснования и представления результатов являются эксперименты, ориенти- рованные на исследование поведенческих стереотипов, реакций и т. д. Именно такого рода эксперименты актуальны, на наш взгляд, при изучении (интерпретации, объяснении) процессов этнокультурных взаимодействий, сопровождающихся отступлением от традиционных норм и внедрением инноваций.

В рамках данной работы представляется характеристика процедурных моментов и предварительные результаты проведенного на базе лаборатории систем жизнеобеспечения эксперимента по моделированию способов формовки боборыкинских сосудов в Сургутском государственном педагогическом университете.

Начальным моментом при проектировании и подготовке эксперимента является постановка проблемы, основанная на непосредственном изучении археологических материалов [Васильева, Салугина, 1999. С. 183]. В данном случае она была выделена в рамках изучения технологических особенностей керами-

ISSN 1818-7919

Вестник нГУ. Серия: история, филология. 2008. Том 7, выпуск 3: археология и этнография © Т. н. Собольникова, 2008

ки боборыкинского облика, обнаруженной в комплексах, располагающихся за пределами основного ареала ее распространения.

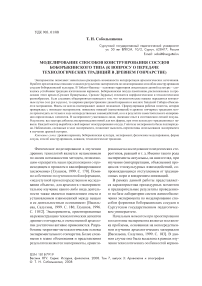

В пределах изначальной территории локализации боборыкинской культуры – Тобо-ло-Ишимье исследователи отмечают наличие устойчивой традиции в изготовлении посуды. Одной из ее наиболее «узнаваемых» черт является придонный валик (наплыв, выступ, уступ), связанный с определенным способом конструирования [Пошехонова, 2004. С. 25]. Для исследователей такое дно с наплывом является одним из характерных признаков бобо-рыкинской посуды. Даже в рамках «смешанных комплексов», где исследователи отмечают преобладание местных традиций, практически всегда встречаются фрагменты подобных днищ [Кернер, 1999. С. 24; Собольникова, 2001. С. 6; Собольникова, 2003. С. 469–470; и др.]. При изучении керамики памятников, расположенных за пределами центрального ареала распространения боборыкинской посуды (бассейн р. Конда, Среднее Прииртышье) было выявлено не только внешнее многообразие начинов с придонным валиком (форма, размеры выступа, угол отгиба стенки, характер изгиба стенки в придонной части сосуда), но и технологическое (рис. 1). Оно проявлялось в использовании (даже в рамках поселения) разных вариантов формовки начинов [Собольникова, 2001. С. 6; Собольнико-ва, 2003. С. 469].

Данные факты позволили сформулировать следующее противоречие (проблему). Итак, любые внешние морфологические проявле- ния в сосуде являются отражением внутренних – структурно-технологической схемы изготовления изделия. Технологические навыки (технологическая структура) передаются контактным путем («из рук в руки»). Единообразие технологии изготовления и технологической структуры обеспечивает единообразие внешних морфологических проявлений. Это обеспечивается тем, что так передается любая гончарная технология, включая и бобо-рыкинскую. В то же время появление морфологического разнообразия вариантов сосудов на огромной территории распространения данной традиции свидетельствует о разнообразии технологической схемы, в которой, тем не менее, всегда присутствуют боборы-кинские морфологические черты. Возникает проблемный вопрос: может ли единообразие устойчивых внешних морфологических признаков (например, боборыкинских) обеспечиваться не внутренней структурно-технологической схемой изготовления сосуда, а иными механизмами?

Как вариант ответа на данный вопрос была сформулирована следующая рабочая гипотеза: конструирование характерных боборыкинских днищ могло происходить в результате визуального знакомства с готовыми формами, без непосредственного обучения (передачи технологических навыков контактным способом), когда фиксировались лишь внешние проявления особенностей формы сосуда.

Для проверки данной гипотезы был задуман и спланирован эксперимент. Цель эксперимента – обосновать (включить в формовку)

Рис. 1. Фрагменты днищ сосудов боборыкинского типа (пос. Нижняя Тунгуска III)

внешние проявления увиденной формы (бо-борыкинской) в структурной технологической схеме собственной традиционной формовки.

Для участия в эксперименте были привлечены один сотрудник лаборатории и две студентки. Все они имеют достаточный опыт в ручной лепке (в изготовлении реплик сосудов и т. д.), но до настоящего времени не были знакомы с особенностями изготовления керамики бобо-рыкинской культуры. Поскольку в рамках данного эксперимента моделируются непосредственно способы (варианты) конструирования начинов, остальным деталям и этапам производственного процесса (формовочные массы, обработка поверхностей, формовка венчика и др.) особое внимание не уделялось. Состав используемой глины был одинаков. Работали мастера независимо друг от друга.

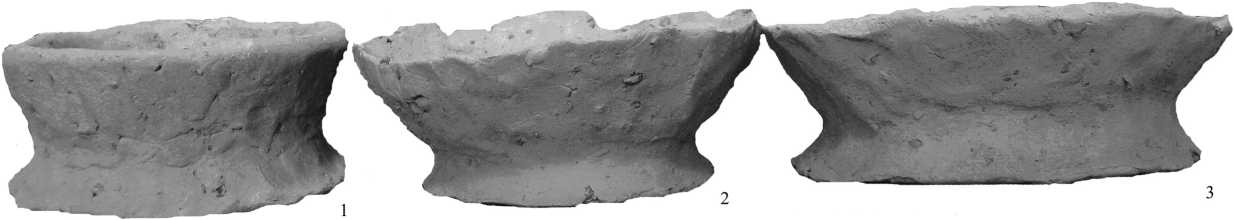

Эксперимент проходил в 2 этапа. На 1 этапе участникам эксперимента (мастерам) было предложено изготовить начины сосудов наиболее привычным («традиционным») для них способом – по 2–3 экземпляра (рис. 2). В ходе предварительной беседы выяснилось, что мастер № 1 изготовлял только плоскодонные сосуды баночной формы, а мастера № 2 и № 3 имели наибольший опыт в изго- товлении сосудов с яйцевидной формой дна. Не описывая подробно сам процесс и детали формовки, отметим, что данный этап эксперимента позволил сделать вывод: все мастера обладают достаточно устойчивыми навыками в изготовлении данных типов сосудов. Каждый из них представлял себе свою, определенную схему формовки (способ подготовки жгутов-лент, формовки днища, очередность операций, характер подлепа и т. д.), которой придерживался. Мастерами соблюдались также и основные параметры – диаметр днища, размеры жгутов-лент и др.

На 2 этапе мастерам были представлены образцы боборыкинских сосудов – археологические и экспериментальные («реплики») с придонным валиком. Перед ними была поставлена задача – изготовить подобные начины (по 2–3), основываясь только на собственном опыте (традиционных технологических представлениях).

В ходе наблюдений за данным этапом эксперимента были выделены следующие общие моменты:

-

1) все мастера «экспериментировали» (т. е. вносили новшества) лишь при изготовлении непосредственно начина, дальнейшее наращивание сосуда, подготовка жгутов, способы

Рис. 2. Сосуды, выполненные мастерами «традиционным» для них способом

примазки (характер движений) не отличались от традиционных для них способов;

-

2) сравнивая все три варианта (способа) формовки начинов, которые вырабатывали мастера в соответствии с образцом, можно отметить, что мастера № 2 и 3 в каждом последующем случае вносили лишь некоторые изменения при сохранении изначально сформировавшейся у них схемы. Так, мастер № 2 изменил характер подготовки жгута – перед накладыванием его на дно-лепешку он заранее утоньшал один край (спай) для удобства соединения и последующей примазки жгута. Мастер № 3 прикладывал жгут непосредственно к краю лепешки, тогда как первоначально он крепил его непосредственно на дно, даже слегка отступив от края. Принципиально отличаются друг от друга варианты конструирования новой формы у мастера № 1;

-

3) всеми мастерами независимо друг от друга была выработана одна сходная схема формовки начина: жгут устанавливался на дно-лепешку, слегка отступив от края, за счет чего и образовывался выступ – вариант 1 мастера № 1 (рис. 3, 1 ), вариант 2 мастера № 2 (рис. 3, 2 ), вариант 3 мастера № 3 (рис. 3, 3 ). Отличия были лишь в направлении примазки, которое, кстати, судя по наблюдениям, во многом и влияло на массивность наплыва, а именно: придонный валик явно увеличивался, если примазка жгута к дну и изнутри, и снаружи производилась в направлении вниз– вверх (мастера № 2 и 3), и не был столь выражен, если изнутри жгут примазывался вниз, а снаружи – вверх (мастера № 1, 2).

Подводя предварительные результаты эксперименты, можно сказать, что анализ произведенных мастерами форм и выработанных ими в ходе эксперимента способов формовки начинов боборыкинского облика показывает, что все они, так или иначе, добились воспроизведения новой для них формы. При этом все мастера при изготовлении новой формы стремились к ее воспроизведению, используя свои базовые («традиционные») навыки – в подготовке жгутов, донной лепешки, примазке жгутов и т. д. Интересный момент был зафиксирован при работе мастера № 2 – плоское дно формовалось аналогичным образом как круглое (навивая по спирали жгутик). В каждой новой попытке формовки начина мастера вносили некоторые изменения. Осознание необходимости в них было связано, по их выражению, с тем, чтобы «было удобно», «проще». Что касается мастера № 1, то он проявил наиболее креативные способности. Все выработанные им варианты кардинально отличаются и друг от друга, и от «традиционного» для него способа формовки. Сам мастер (сотрудник лаборатории) объяснял, что для него большое значение в работе с глиной имеет опыт владения другими технологиями при работе с деревом, металлом. Данное наблюдение представляется небезынтересным в плане изучения вопроса о техническом взаимовлиянии древних производств.

При сопоставлении вариантов конструирования начинов, выработанных мастерами в ходе эксперимента, со способами, реконструируемыми на археологической керамике, выявились совпадения у всех мастеров. Все, кроме 2 и 3 способов мастера № 1, имеют аналогии в материалах коллекций как собственно боборыкинских, так и «смешанного» типа [Пошехонова, 2004. С. 25; Собольнико-ва, 2003. С. 469].

Таким образом, результаты эксперимента позволяют предположить, что появление новаций (заимствований) в рамках древних гончарных традиций могло происходить не только в ходе миграций и непосредственных взаимодействий, но и в результате самостоятельного копирования (воспроизведения) определенных элементов, в данном случае формы днища.

Особо хотелось бы отметить, что наблюдения, сделанные в ходе эксперимента, позволили выделить некоторые взаимосвязи между способами конструирования начинов и морфологическими особенностями (форма наплыва, его размер, характер изгиба стенки в придонной части). Данные обстоятельства позволяют наметить дальнейшие перспективы в развитии экспериментального исследования древней керамики.

MAKING POTS MANNER SIMULATION SPECIFIC TO THE BOBORYKINO CULTURE (THE SUBQECT OF INHERITANCE TECHNOLOGICAL TRADITIONS

IN THE ANCIENT POTTERY)