Моделирование структурных особенностей распределения концентрации электронов в плазмосфере

Автор: Романова Е.Б., Тащилин А.В.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 22, 2013 года.

Бесплатный доступ

На основе численной модели ионосферно-плазмосферного взаимодействия исследованы структурные особенности распределения электронной концентрации в плоскости геомагнитного экватора в плазмосфере при низкой и высокой геомагнитной активности для двух сезонов и двух моментов UT. Результаты расчетов позволили исследовать вариации формы и размеров плазмопаузы при низкой и высокой геомагнитной активности на фоне умеренной солнечной активности.

Короткий адрес: https://sciup.org/142103497

IDR: 142103497 | УДК: 550.388.2

Текст научной статьи Моделирование структурных особенностей распределения концентрации электронов в плазмосфере

Первые систематические экспериментальные данные о структуре плазмосферы, полученные с помощью регистрации свистящих атмосфериков, позволили исследовать закономерности распределения концентрации заряженных частиц вблизи плоскости геомагнитного экватора и, в частности, выделить особенности в изменениях формы и размеров плазмопаузы [Lemaire, Gringauz, 1998]. Более поздние измерения на спутниках «Интербол-1, -2», «Интеркосмос-24, -25», Activny, CRRES, CLUSTER и IMAGE позволили получить новые данные о распределении температуры и концентрации электронов в плазмосфере, об ионном составе, а также выделить тонкую структуру плазмопаузы [Tu et al., 2003; Котова, 2007; Darrouzet et al., 2009].

Несмотря на то, что достигнут значительный прогресс в исследованиях плазмосферы, в настоящее время все еще нет четкой и полной физической и морфологической картины вариаций крупномасштабной структуры плазмосферы. Поэтому исследования плазмосферы на основе численных моделей являются актуальными и представляют наиболее эффективный способ как интерпретации данных наблюдений, так и проверки существующих теорий.

Целью данной работы является исследование структурных особенностей распределения концентрации электронов в плазмосфере и внутренней магнитосфере на L-оболочках от 2 до 10 в спокойные и возмущенные геомагнитные периоды методом численного моделирования.

Описание модели и варианты расчетов

Для достижения указанной цели была использована численная модель ионосферно-плазмосферного взаимодействия, разработанная в ИСЗФ СО РАН [Tashchilin, Romanova, 2002]. Эта нестационарная численная диффузионная модель описывает распределения параметров плазмы в дрейфующих дипольных плазменных трубках произвольного размера на высотах больше 150 км. Модель является трехмерной и учитывает ионообразование и потери ионов в химических реакциях, диффузию плазмы вдоль геомагнитных силовых линий, осуществляющую за- полнение плазмосферы, взаимодействие с горизонтальным термосферным ветром. На высоких широтах учитывается влияние магнитосферных источников, таких как поперечный дрейф плазмы под действием электрического поля магнитосферной конвекции и ударная ионизация высыпающимися электронами. Для расчета скоростей фотоионизации термосферных составляющих и энергетических спектров первичных фотоэлектронов использован справочный спектр КУФ Солнца EUVAC, представленный в [Richards et al., 1987]. Для описания пространственно-временных вариаций температуры и концентрации нейтральных компонентов O, O2, N2, H, Не, N использовалась глобальная эмпирическая модель термосферы MSIS-86 [Hedin, 1987], а скорость горизонтального термосферного ветра определялась по модели HWM-93 [Hedin et al., 1996]. Пространственно-временные вариации электрического поля магнитосферной конвекции получены с помощью эмпирической модели, представленной в работе [Weimer, 1995].

На основе модели [Tashchilin, Romanova, 2002] были рассчитаны восемь вариантов глобальных распределений характеристик тепловой плазмы во внутренней магнитосфере для двух сезонов (равноденствие и декабрьское солнцестояние), двух моментов мирового времени (04:00 и 16:00 UT), двух уровней геомагнитной активности ( K p=2 и 5). Все варианты соответствовали среднему уровню солнечной активности ( F 10.7=120). Каждый вариант представлен набором 792 дипольных силовых линий, распределенных по MLT через 1 ч и по параметру Мак-Иллвейна в пределах от L=2 до L=10 с шагом 0.25.

Результаты расчетов и их обсуждение

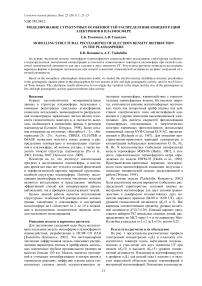

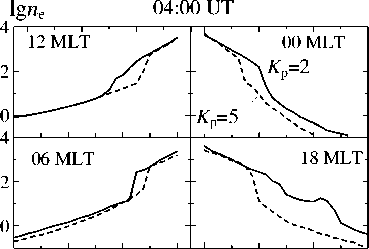

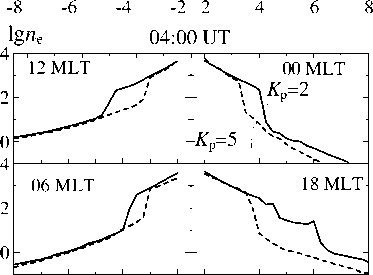

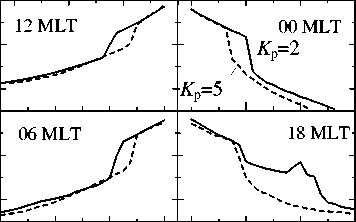

На рис. 1 представлены рассчитанные профили электронной концентрации n e (L) в плоскости геомагнитного экватора вдоль меридианов полдень– полночь и утро–вечер для двух моментов UT при низком ( K р =2) и высоком ( K р =5) уровнях геомагнитной активности. Плазмопауза идентифицируется в профиле n e (L) как резкий спад («колено») и является переходной областью между плазмосферой и внутренней магнитосферой. Положения плазмопаузы

-8 -6 -4 -2 2 4 6 8

16:00 UT δ=-23.4

-8 -6 -4 -2 2 4 6 8 L

Рис . 1 . Рассчитанные профили электронной концентрации для декабрьского солнцестояния (а) и равноденствия (б) в плоскости геомагнитного экватора вдоль меридианов полдень – полночь и утро – вечер для двух моментов UT при низком ( K р=2) и высоком ( K р=5) уровнях геомагнитной активности .

б

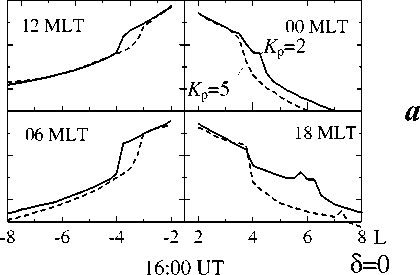

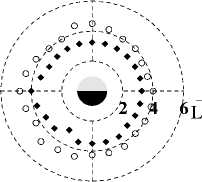

как средней точки на спаде n e в 04:00 UT и 16:00 UT, рассчитанные согласно методике из работы [Tu et al., 2006], показаны на рис. 2 для двух сезонов и двух уровней геомагнитной активности K p =2 (кружки) и 5 (ромбики).

Спокойные геомагнитные условия

Дневной профиль n e(L) более пологий, чем ночной (рис. 1). Плазмопауза в дневном профиле n e(L) лучше выражена в равноденствие ( δ =0), когда она наиболее удалена от Земли в 04:00 UT и находится на расстоянии ~4.5 R E. В ночном профиле спад n e присутствует во всех вариантах расчетов. Также плазмопауза более выражена в равноденствие, но зависимость положения плазмопаузы от UT незначительна (рис. 1, 2). В этот период плазмопауза находится на расстоянии ~(4–4.2) R E . Различие свойств полуденной и полуночной областей было подтверждено по данным спутников [Decreau et al., 1982]. Было отмечено, что наиболее резкая плазмопауза наблюдается на ночной стороне, а наиболее плавная – на дневной. Так, по данным ISEE-1 [Carpenter, Anderson, 1992] различие между расстоянием до дневной и ночной плазмопаузы составляет не более 0.5 R E . По нашим расчетам это различие составляет (0.3–0.5) R E для всех рассмотренных случаев, т. е. достаточно хорошо согласуется с наблюдениями. В утреннем профиле n e (L) плазмопауза хорошо выражена во всех рассмотренных случаях. Форма спада n e имеет незначительные сезонные и UT-вариации (рис. 1), тогда как положение плазмопаузы на утренней стороне (~4 R E ) остается неизменным во всех вариантах расчетов (рис. 2). Вечерний профиль n e(L) (рис. 1) более пологий, чем утренний, и плазмопауза расположена на (0.5–0.7) R E

04:00 UT 16:00 UT

/ δ=-23.4

/ ^ ♦ ■ ♦ Q \ // ©' ♦ ♦ 7 ♦ \

/ %* ^-^-^ \а \ / °V ^--l^ \'р \

/ °> /' \ «о ', : > / \ ♦ 'Р ' a г-э-4----( ;--♦»---; г---*----; ;--♦-»---■!

\ о'* /2/ 4 6 L 2/ 4 6 L

\ О* '-г'/L

\ е? ♦ t ♦ ,с / \ at ♦ ; ^/

\ о'-о-Ь'’ / \ °'о70'/

4 'Л®- 1

δ=0

,t>

б

О~'Ф °

2 4 6 L

Рис . 2 . Положения плазмопаузы в плоскости магнит ного экватора для декабрьского солнцестояния (а) и рав ноденствия ( б ) при двух уровнях геомагнитной активно сти K p=2 ( кружки ) и 5 ( ромбики ) в 04:00 UT и 16:00 UT.

дальше от Земли в вечернем секторе, чем в утреннем, что согласуется с данными наблюдений [Carpenter, Anderson, 1992]. В расчетах в вечернем профиле n e (L) (рис. 1) присутствует повышение n e на значительном удалении от Земли ~6 R E . Так как согласно наблюдениям на спутниках выступы в вечернем профиле n e(L) наблюдаются только при высокой геомагнитной активности [Carpenter et al., 1993], это может быть следствием зависимости распределения электронной концентрации в экваториальной плоскости от вида модели электриче-

Моделирование структурных особенностей распределения концентрации электронов в плазмосфере ского поля магнитосферной конвекции [Тащилин, Романова, 2013].

Высокий уровень геомагнитной активности

При возрастании геомагнитной активности плазмосфера сжимается, и при сильных бурях плазмо-пауза может приблизиться к Земле до расстояния 2 R E [Lemaire, Gringauz, 1998]. Наибольшее сжатие плазмосферы получено в равноденствие в 04:00 UT, когда плазмопауза изменила свое положение на 1.2 R E . В остальных случаях плазмопауза приближается к Земле только на ~0.75 R E (рис. 2) и в основном находится на расстоянии 3.25 R E. В дневном профиле n e (L) (рис. 1) появляется крутой спад в 04:00 UT в период декабрьского солнцестояния. Также сохраняется асимметрия формы плазмопаузы в направлениях полдень–полночь и утро–вечер (рис. 1, 2).

Заключение

Таким образом, результаты расчетов позволили описать вариации формы и размера плазмопаузы при низкой и высокой геомагнитной активности и показать, что размер плазмосферы зависит главным образом от сектора MLT и уровня геомагнитной активности, а наибольшая зависимость от UT проявляется в равноденствие; плазмосфера асимметрична в направлениях полдень–полночь и утро–вечер. Полученные результаты хорошо согласуются со спутниковыми наблюдениями, что свидетельствует о возможности использования модели для исследования плазмосферы в различных геофизических условиях.

Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (гранты РФФИ № 10-05-00786, № 11-05-00908).