Моделирование структуры научно-промышленного комплекса в условиях цифровой экономики

Автор: Боев А.Г.

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Экономика @economics-psu

Рубрика: Региональная экономика

Статья в выпуске: 3 т.16, 2021 года.

Бесплатный доступ

Динамичное развитие цифровой экономики создает новые условия хозяйствования, катализирующие межотраслевую кооперацию предприятий и ускоряющие трансферт технологий между различными рыночными субъектами. Это определяет необходимость формирования в промышленном секторе России эффективных интегрированных структур, обладающих высоким научным, инновационно-цифровым и производственным потенциалом. Целью исследования является разработка и операционализация конкурентоспособной модели научно-промышленного комплекса в условиях цифровой экономики. Определено содержание научно-промышленного комплекса и сформулированы его отличия от индустриального кластера. Выделены конкурентные преимущества научно-промышленного комплекса по сравнению с автономно функционирующими предприятиями. Научная новизна и практическая значимость исследования состоят в разработке теоретических положений и структурно-функциональных параметров модели научно-промышленного комплекса в условиях цифровизации социально-экономических систем, а также методического подхода по ее операционализации на основе кластерного анализа. Методический подход к операционализации модели научно-промышленных комплексов, функционирующих в цифровой экономике, включает четыре этапа: 1) выявление предпосылок интеграции; 2) выбор целей создания комплекса; 3) кластеризация предприятий и моделирование вариантов формирования комплекса; 4) разработка механизма функционирования и развития комплекса. Сформированы базовые, производственно-технологические, инновационно-цифровые, институционально-управленческие, структурные, финансовые и рыночные критерии кластеризации предприятий и организаций для создания комплекса. Апробация подхода и моделирование вариантов создания научно-промышленных комплексов проведены на основе кластерного анализа 37 предприятий Центрально-Черноземного региона России методом G-means. По результатам анализа рекомендовано создание радиоэлектронного, электротехнического комплексов в Воронежской области и машиностроительного комплекса в Липецкой области. Предложен состав участников, цели, виды стратегий, интеграционные проекты и ожидаемые результаты деятельности смоделированных комплексов. Модель научно-промышленного комплекса и подход к ее операционализации могут выступить в качестве методического инструментария для менеджмента предприятий и организаций при разработке вариантов создания, форм организации и сценариев развития интегрированных структур в промышленном секторе России. Направления дальнейших исследований видятся в формировании моделей стратегического и устойчивого развития в процессе цифровой трансформации научно-промышленных комплексов, а также в разработке организационно-экономических механизмов институциональных преобразований индустриальных предприятий в условиях цифровой экономики.

Модель научно-промышленного комплекса, интегрированные структуры, научная кооперация, инновационное развитие, кластер, цифровая трансформация, моделирование, метод g-means, цифровая экономика

Короткий адрес: https://sciup.org/147246842

IDR: 147246842 | УДК: 338.004.9 | DOI: 10.17072/1994-9960-2021-3-255-275

Текст научной статьи Моделирование структуры научно-промышленного комплекса в условиях цифровой экономики

Текущая модель функционирования отечественной промышленности во многом исчерпала свой потенциал, требует принципиального обновления и создания новых точек роста. В существующем виде она не позволит обеспечить оперативный переход российских производственных предприятий на требуемый уровень научно-инновационного, тех- нологического, цифрового, управленческого и финансового развития [1–3]. Ограниченность и уязвимость экономической модели России, в том числе ее производственного сектора, отмечает не только научное сообщество, но и руководство ключевых государственных структур. Так, в 2021 г. председатель Счетной палаты РФ А. Кудрин в интервью РБК отметил: «Мы эксплуатируем старую модель экономики, которая себя уже изжила и не даст нужного результата. Данная экономика в общем не создает каких-то прорывных качеств, новых товаров. Мы должны стать более конкурентоспособны-ми…»1. В этой связи особую актуальность приобретают исследования, направленные на теоретико-методологическое обоснование необходимых преобразований российской экономики, возможных форм повышения научно-инновационной активности бизнеса, в том числе посредством создания в производственной системе России эффективных научно-промышленных комплексов (далее – НПК) [1]. Образование НПК позволяет повысить скорость освоения инноваций, активизировать процессы цифровой трансформации, снизить транзакционные издержки при взаимодействии предприятий, сбалансировать уровень развития различных секторов экономики за счет ускоренного трансферта технологий между организациями различных отраслей [4–6].

Исходя из вышесказанного целью исследования является разработка и операцио-нализация конкурентоспособной модели научно-промышленного комплекса в условиях цифровой экономики.

Начнем с определения методологического базиса исследования.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ

ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ

АВТОРСКОЙ МОДЕЛИ

НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННОГО

КОМПЛЕКСА В УСЛОВИЯХ

ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

Методологической базой исследования при формировании авторской модели НПК высту- пили работы авторитетных российских и зарубежных ученых в сфере создания, инновационного преобразования и стратегиче- ского развития интегрированных структур в промышленности, в том числе:

– разработки А. Маршалла [7] о промышленных регионах, которые рассматривались как системы и сети взаимодействующих предприятий, выпускающих родственную продукцию и расположенных на одной территории. Указанные регионы рассматриваются Маршаллом в качестве драйверов развития производственных отраслей экономики, центров притяжения квалифицированной рабочей силы и финансовоматериальных ресурсов, обеспечивающих лидерство индустриальных компаний в области технологий;

– положения Ф. Перу о «полюсах роста» [8] в виде групп промышленных и иных компаний, сконцентрированных на территориях с благоприятным инвестиционным, инновационным, научным и технологическим климатом, которые становятся катализаторами поступательной эволюции экономических систем;

– кластерный подход М. Портера [9], рассматривающий промышленные кластеры как наиболее эффективные формы интеграции и кооперации производственных предприятий, НИИ, вузов и иных субъектов деловой активности. Основу конкурентоспособности кластеров составляет сочетание отношений конкуренции и экономического сотрудничества между их резидентами;

– исследования И. фон Тюнена, В. Лаун-хардта, А. Вебера [10], доказывающие, что промышленные агломерации и концентрации предприятий имеют конкурентные преимущества за счет низких транзакционных издержек и затрат на логистику, а также наличия широких возможностей для эффективного управления факторами производства;

– межотраслевой подход И. Толенадо и Д. Солье [11], обосновывающий целесообразность использования «фильеров» (групп технологических секторов) в качестве инструментов производственного и инновационного роста экономики, а также механизмов динамичного трансферта инноваций между отраслями промышленности;

– инновационная теория Й. Шумпетера [12], рассматривающая инновации как важнейший инструмент развития и повышения конкурентоспособности предприятий;

– исследования Н.Н. Колосовского [13] и других советских ученых о «территориальнопроизводственных комплексах», которые рассматривались как перспективные формы межотраслевой кооперации предприятий, расположенных в пределах одного экономического района и использующих его производственно-социальную инфраструктуру;

– разработки Л. Грэхема [14], Ч. Эдквиста, Р. Аднера [15] о преимуществах экосистем как устойчивых сообществ и форм сосуществования, кооперации и взаимодействия промышленных предприятий, вузов, НИИ и других организаций. Основным отличием экосистемного подхода является ставка не на инфраструктурную интеграцию компаний, а на идею создания комфортной среды (сообщества) для их эффективного партнерства;

– современный платформенно-цифровой подход1, в соответствии с которым ключевым активом и основой интеграции экономических структур и агентов становятся цифровые платформы и суперсервисы;

– прочие подходы (проектный, сетевой, институциональный и т. д.), связанные с образованием, инновационной трансформацией и развитием промышленных структур (Л.Д. Гительман [16], Дж. Коттер [17] и др.).

Среди современных российских исследователей значительный вклад в развитие теоретико-методологических положений НПК, межотраслевых территориальных инновационных сетей и иных интегрированных структур в промышленности внесли работы А.Е. Карлика, В.В. Платонова [18], Г.Б. Клейнера [6], В.М. Полтеровича, Ю.П. Анисимова [19], Е.В. Шкарупеты, М.Г. Казакова, Т.К. Красильниковой, Е.Н. Сыщиковой [20] и других специалистов.

В рамках данных концепций понятие «научно-промышленный комплекс» означает, что он сочетает в себе характеристики научных и индустриальных структур, а его хозяйственная деятельность предусматривает проведение научных исследований, выполнение опытно-конструкторских работ, серийное (массовое) производство и сбыт готовой продукции.

Автор определяет научно-промышленный комплекс как группу интегрированных предприятий, научных организаций, опытновнедренческих компаний, проектных институтов и сервисных активов, которые функционируют как целостная структура, создают инновационную экосистему, образуют единый исследовательский, инжиниринговый и производственный цикл, а также обеспечивают массовый (крупносерийный) выпуск готовой наукоемкой продукции и отличаются использованием технологических процессов с большим количеством переделов. Целью его создания является интеграция, увеличение и коммерциализация научно-инновационного и производственного потенциалов предприятий и организаций, функционирующих в смежных рыночных (отраслевых) сегментах и (или) выпускающих технологически родственную продукцию, а также расположенных в пределах логистически совместимых территорий.

Устойчивость структуры и стабильность функционирования научно-промышленного комплекса как целостной экономической системы обусловлены тем, что внутренние связи между предприятиями и организациями комплекса значительно сильнее, нежели внешние [21; 22].

Ранее автором определены отличия научно-индустриальных комплексов от иных интегрированных структур промышленности [21]. Наиболее сложным вопросом является разграничение НПК со схожей межотраслевой структурой – промышленным кластером. По мнению автора, научнопромышленный комплекс формируется вокруг базового производственного процесса и функционирует как единое кроссфункцио-нальное предприятие, в котором конкуренция между звеньями не выражена или отсутствует. В отличие от НПК, промышленный кластер представляет собой совокупность взаимодействующих предприятий, НИИ, вузов и иных организаций, которые могут активно конкурировать между собой и реализовывать множество локальных проектов, не образовывая единого процесса создания стоимости, охватывающего всех резидентов.

В зависимости от особенностей организации, управления и форм собственности научно-промышленные комплексы могут быть интегрированными (группа предприятий, находящихся в глубокой и устойчивой кооперации) или моноструктурными (единое крупное предприятие, в составе которого присутствуют индустриальные, научноисследовательские, проектные и иные подразделения, обеспечивающие выполнение всех или доминирующего числа этапов производства готовой продукции, начиная со стадии ее разработки и заканчивая стадией реализации) [21].

Ключевыми преимуществами научнопромышленного комплекса по сравнению с автономными предприятиями и исключительно производственными формами кооперации экономических субъектов являются следующие:

-

1) глубокая и долгосрочная интеграция научно-исследовательского и производственного потенциала участников комплекса, обеспечивающая стабильно высокий уровень его экономического, технологического, инновационного и цифрового развития [23];

-

2) сокращение длительности цикла НИОКР и сроков освоения производства новых товаров за счет формирования единого и неразрывного процесса создания стоимости между маркетинговыми, научными, опытноконструкторскими, производственными и иными звеньями научно-промышленного комплекса [23];

-

3) высокая скорость обмена технологиями, знаниями, идеями и компетенциями между предприятиями и организациями, создающая возможности для ускоренного развития НПК, диверсификации направлений его экономической деятельности и выхода на новые рынки [1]. Важно заметить, что инновационные экосистемы и связи, возникающие между разнопрофильными участниками интегрированных научно-индустриальных структур, способствуют разрушению границ между отраслями и обеспечивают опережающий рост экономики;

-

4) широкий выбор доступных стратегий развития, обусловленный наличием значительных финансовых, производственно-

- технологических, научно-интеллектуальных и других ресурсов у НПК;

-

5) упрощенный доступ на рынки заемных капиталов, возможность привлечения высокого объема прямых инвестиций и получения мер финансовой и других форм государственной поддержки;

-

6) способность к преодолению высоких рыночных барьеров и интеграции в международные (глобальные) производственные цепочки создания стоимости; наличие возможностей для развития экспортных поставок;

-

7) прочие преимущества, обусловленные масштабом, статусом, экономическим и социальным значением НПК.

В следующем разделе рассмотрим модификацию модели НПК в условиях цифровизации социально-экономических систем.

РАЗРАБОТКА АВТОРСКОЙ МОДЕЛИ НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

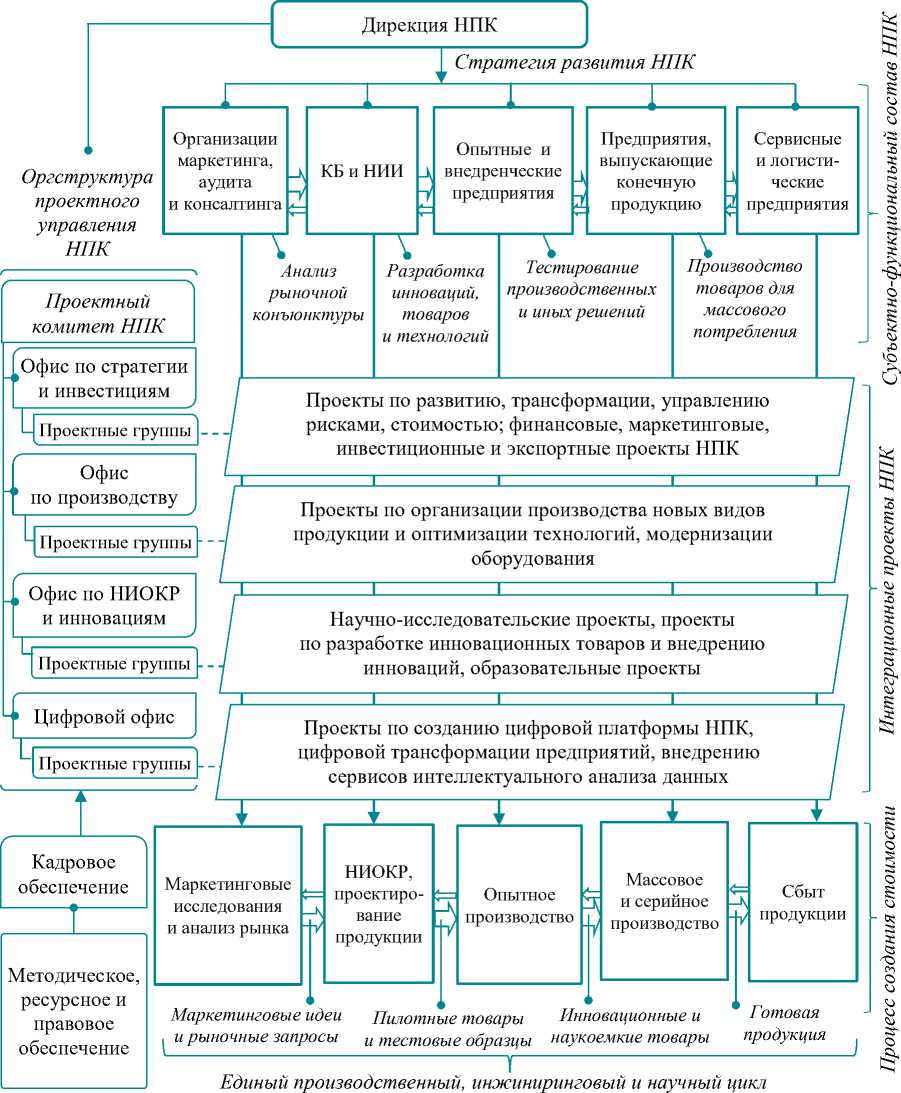

П редлагаемая автором структурно-функциональная модель НПК в условиях цифровой экономики представлена на рис. 1.

Предложенная модель по своему содержанию представляет совокупность типовых и универсальных решений в отношении субъектно-функционального состава, организационной структуры, системы управления, перечня бизнес-проектов, процесса создания добавленной стоимости и иных элементов НПК, позволяющих обеспечить долгосрочную кооперацию автономных предприятий, НИИ, конструкторских бюро и других организаций в целях создания интегрированной производственной структуры с более высоким рыночным, научно-инновационным и технологическим потенциалом.

Отличительной особенностью и преимуществом модели является формирование единого производственного, инжинирингового, научного и информационного цикла между участниками НПК за счет реализации системы интеграционных проектов в сферах производства, научных исследований, опытно-конструкторских работ, цифровой трансформации и маркетинга.

Рис. 1. Структурно-функциональная модель научно-промышленного комплекса в условиях цифровой экономики

Fig. 1. Structural and functional model of a scientific and industrial complex in the digital economy

Представим описание основных параметров модели.

Целью построения модели НПК является развитие методологического инструментария институциональной трансформации промышленности, способствующего активи- зации процесса создания интегрированных структур в реальном секторе экономики.

Прикладное значение модели заключается в обеспечении менеджмента индустриальных предприятий, инжиниринговых компаний и научно-исследовательских организаций универсальной структурно-функциональной схемой построения научно-промышленных комплексов. Предложенная модель отражает структуру и содержание НПК, дает наглядное представление о функциональном взаимодействии его элементов в процессах создания добавленной стоимости и достижения целей научно-инновационного и производственного развития.

Базой для создания НПК выступают производственные предприятия, НИИ и конструкторские бюро, опытно-внедренческие предприятия, маркетинговые, консалтинговые и аудиторские организации, сервисные и логистическо-сбытовые организации. Данные предприятия и организации формируют основной субъектно-функциональный состав НПК.

Интеграция участников научно-промышленного комплекса включает следующие направления:

-

- инвестиционно-хозяйственную интеграцию, предполагающую перекрестное владение мажоритарными пакетами акций или долями в уставных капиталах участников НПК;

-

- управленческую интеграцию, предусматривающую формирование единой системы управления и построение проектной организационной структуры НПК. Основным решением в данном направлении видится создание коллегиального органа управления НПК (дирекции) и проектного комитета, включающего подсистему функциональных проектных офисов и групп;

-

- стратегическую интеграцию, выражающуюся в координации приоритетов, стратегий и планов участников НПК, а также в разработке общей стратегии развития НПК как единой экономической системы;

-

- проектную интеграцию, предполагающую разработку и реализацию системы интеграционных проектов между участниками НПК в сферах освоения производства новых видов продукции, внедрения инноваций, проведения научных исследований и опытно-конструкторских работ, цифровой трансформации бизнес-процессов и т. д.;

-

- прочие направления интеграции (ресурсная, знаниевая, информационная и т. д.).

Глубина интеграции производственных предприятий, научных организаций, опытно-внедренческих структур и сервисных компаний повышается по мере развития НПК. Могут быть выделены три ключевые степени интеграции: 1) начальная (локальная контрактация и аутсорсинг между отдельными участниками НПК); 2) основная, средняя (совместные масштабные проекты, объединяющие большинство участников НПК); 3) высокая (управленческая интеграция, унификация бизнес-процессов, слияние предприятий и переход к единой структуре НПК).

НПК может рассматриваться как единая экономическая система, представляющая собой крупный субъект рыночных отношений. Участники НПК функционируют в единой инновационно-институциональной среде и образуют общую экосистему - сообщество индустриальных, научно-инновационных, проектных, маркетинговых и иных организаций, дополняющих друг друга в процессах разработки, серийного производства и сбыта товаров и услуг [24].

Субъектом управления НПК выступает дирекция, формируемая из состава высшего менеджмента предприятий-участников. В ее задачи входит разработка стратегии развития НПК, организация, планирование и контроль ключевых бизнес-процессов, а также создание единого культурно-институционального пространства НПК. Объектом управления выступают предприятия и организации, входящие в состав НПК.

Формирование НПК приводит к появлению синергетического эффекта, выражающегося в том, что создаваемая интегрированная система обладает большим рыночным, научно-инновационным и производственным потенциалом, нежели простая сумма потенциалов его участников [25]. Автор под потенциалом НПК понимает обусловленную наличием материальных ресурсов и имеющихся рыночных возможностей способность комплекса активно развиваться, достигать поставленных целей, проводить инновационноцифровую трансформацию и решать возникающие хозяйственно-экономические проблемы. К ресурсам НПК относятся кадры, финансовые активы, производственная и ин- фраструктурная база, технологии, научные разработки и объекты интеллектуальной собственности, рыночная и маркетинговая информация, знания, базы данных и другие ресурсы.

Важно заметить, что создание НПК не должно приводить к замедлению развития входящих в его состав предприятий и организаций.

Процесс создания добавленной стоимости НПК включает следующие этапы: а) проведение маркетинговых исследований и анализ рынка; б) выполнение научных исследований и опытно-конструкторских работ, разработка инноваций, наукоемких товаров и передовых технологий; в) тестирование разработок, организация опытного (единичного, мелкосерийного) и инновационного производства; г) массовое (крупносерийное) производство продукции в соответствии с потребностями рынка; д) сбыт готовой продукции; е) организация клиентской поддержки и ремонта продукции.

Предложенная модель НПК отвечает следующим ключевым требованиям: а) универсальности (применимость для значительного числа вариантов экономических отношений), б) эффективности (способность обеспечивать ускоренное развитие предприятий и организаций, повышать их научнопроизводственный потенциал и конкурентоспособность); в) практической реализуемости (возможность модели быть реализованной на практике в заданных параметрах социальноэкономической системы); г) актуальности в условиях цифровой экономики (ориентированность модели на цифровую интеграцию предприятий комплекса, внедрение информационно-коммуникационных технологий в биз-нес-процессы и реализацию проектов по созданию цифровой платформы) [26].

Вместе с тем необходимо отметить, что представленная модель НПК имеет ряд ограничений:

-

1. Квалификационные. Создание научно-промышленного комплекса требует высокой квалификации и управленческого опыта менеджмента интегрируемых предприятий, и организаций, а также значительных научных, производственных, цифровых и иных компе-

- тенций сотрудников, которые будут включены в состав проектных офисов и групп.

-

2. Временные. Формирование НПК и интеграция предприятий является трудоемким процессом, требующим определенных временных затрат. Высокий уровень кооперации членов НПК может быть достигнут за 5–7 лет по мере увеличения количества интеграционных проектов участников и повышения качества их управленческого, организационного, инновационного, цифрового и иного взаимодействия.

-

3. Ресурсные. Процесс построения НПК требует от предприятий и организаций значительного объема инвестиций (в том числе долгосрочных), который должен быть направлен на проведение научных исследований и разработок, создание новых производственных площадок, запуск интеграционных проектов, организацию единых органов управления и т. д.

-

4. Институциональные. Реальная интеграция науки и производства может возникнуть только при формировании прогрессивных методов, технологий и культурных норм взаимодействия между участниками НПК, которые приведут к позитивной институциональной трансформации предприятий и появлению интегрированной структуры с инновационными качествами.

Предложенная модель НПК и описание ее параметров позволяют уточнить функциональный состав участников, содержание деятельности, организационную структуру, систему управления и форму организации научно-промышленных комплексов.

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД

К ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ

НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННОГО

КОМПЛЕКСА В УСЛОВИЯХ

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Важнейшей научно-практической задачей является операционали-зация и апробация представлен- ной структурно-функциональной модели

НПК, которая заключается в установлении связи концептуально-теоретических положений модели с необходимым методиче- ским инструментарием по их реализации на практике.

С целью решения указанного вопроса автором разработан методический подход к операционализации модели научнопромышленного комплекса в условиях цифровой экономики, позволяющий в реальных условиях выбрать предприятия и организации для создания интегрированной структуры с высоким рыночным, научноинновационным и производственным потенциалом (рис. 2).

|

Этап I. Выявление предпосылок для формирования научно-промышленного комплекса на базе нескольких предприятий |

|||||||

|

1 |

1 |

1 |

|||||

|

Наличие предприятий с родственной продукцией, расположенных на одной территории |

Потенциал для создания единого цикла НИОКР, общих инжиниринговых и сервисных процессов |

Возможность реализации новых и эффективных производственных проектов |

Возможность повышения уровня переработки сырья и развития цепочки создания добавленной стоимости |

||||

Этап II. Определение основных целей создания научно-промышленного комплекса

|

Развитие и рост предприятий |

Повышение научной и инновационной активности предприятий |

Решение системных проблем. Оптимизация расходования ресурсов |

Реализация новых рыночных возможностей |

Этап III. Алгоритм отбора предприятий и моделирование вариантов создания НПК

Шаг № 1

Формирование перечня предприятий для анализа

1) производственные предприятия; 2) НИИ и конструкторские бюро; 3) прочие организации

Шаг № 2

Шаг № 3

Разработка критериев кооперации и интеграции предприятий в НПК

Определение вариантов интеграции предприятий

1) базовые критерии; 2) производственнотехнологические; 3) инновационно-цифровые;

-

4) институционально-управленческие;

-

5) структурные; 6) финансовые; 7) рыночные

1) горизонтальная интеграция; 2) вертикальная интеграция; 3) диагональная интеграция

Шаг № 4

Отбор и группировка предприятий для НПК методом кластеризации

-

1) проверка экономической совместимости предприятий; 2) выявление потенциальных НПК

Шаг № 5

Оценка вероятных эффектов и результатов формирования НПК

1) экономические; 2) организационные; 3) научные;

-

4) технологические

Шаг № 6

Принятие решения о варианте создания НПК

о-----------<

Этап IV. Формирование механизма функционирования и развития НПК 1

Структура и система управления НПК

Создание моноструктурного НПК на основе слияния предприятий

Создание интегрированного НПК на основе проектной кооперации предприятий

Стратегия развития НПК

Интеграционные проекты и процессы НПК

Цифровая платформа НПК

Рис. 2. Методический подход к операционализации модели научно-промышленных комплексов в условиях цифровой экономики

Fig. 2. A methodological approach to the operationalization of the model of scientific and industrial complexes in the digital economy

Методический подход предполагает реализацию 4 основных этапов.

Этап I – выявление предпосылок для формирования научно-промышленного комплекса на базе нескольких предприятий и организаций. На данном этапе идентифицируются причины, факторы и иные обстоятельства, определяющие целесообразность интеграции автономно развивающихся рыночных игроков. Наиболее значимыми предпосылками для создания НПК являются следующие: а) наличие географически локализованных индустриальных предприятий, НИИ, конструкторских бюро, объектов инновационной инфраструктуры, образовательных учреждений и сервисных организаций, работающих в одной или нескольких смежных отраслях; б) наличие у вероятных участников НПК потенциала для создания единого цикла НИОКР, общих инжиниринговых и сервисных процессов; в) возможность разработки и реализации новых и эффективных научноисследовательских, инновационных, производственных, цифровых и иных проектов на базе НПК; г) возможность повышения уровня переработки сырья, продления и развития цепочки создания добавленной стоимости по вертикали.

Этап II – определение основных целей создания научно-промышленного комплекса. Указанный этап предусматривает формирование системы ключевых целей и задач образования НПК, которые в дальнейшем определят стратегию и тактику его развития. К числу важнейших целей создания НПК могут быть отнесены следующие: 1) рост и развитие предприятий, выражающиеся в увеличении их выручки, прибыли, доли рынка и объемов сбыта продукции, а также в повышении качества управления и организации бизнес-процессов; 2) повышение научной и инновационной активности участников НПК, создание высокотехнологичных производств; 3) решение системных и институциональных проблем предприятий, препятствующих их развитию, повышению конкурентоспособности и цифровой трансформации; оптимизация расходования ресурсов; 4) реализация новых рыночных возможностей (в сфере освоения новых товаров, захвата новых рынков и т. д.) [27; 28].

Этап III – алгоритм отбора предприятий и моделирование вариантов создания НПК. Указанный этап может быть декомпозирован на 6 основных шагов, в результате выполнения которых определяются функционально-субъектный состав НПК, основные виды интеграции и кооперации предприятий (вертикальная, горизонтальная, диагональная), вероятные эффекты и результаты создания НПК, а также тип его структурной организации (моноструктурный или интегрированный).

Для отбора и группировки предприятий с целью создания НПК предлагается использовать нечеткую логику и метод кластеризации. Указанные инструменты анализа полностью соотносятся с решаемой задачей и позволяют смоделировать и выбрать наиболее обоснованные сценарии интеграции предприятий для образования научно-промышленного комплекса из всей совокупности вариантов кооперации потенциальных резидентов НПК.

Этап IV – формирование механизма функционирования и развития НПК. Базовыми элементами построения механизма видятся следующие: 1) организационная структура и система управления НПК; б) стратегия развития НПК; в) портфель интеграционных проектов и процессов, обеспечивающих кооперацию участников НПК; г) цифровая платформа НПК, на основе которой могут выстраиваться бизнес-процессы предприятий и организаций, входящих в НПК. В своей совокупности указанные элементы позволяют определить содержательную основу (предмет) хозяйственно-экономической деятельности создаваемого научно-промышленного комплекса, сформировать архитектуру его бизнес-процессов и рычагов управления, а также задать долгосрочный вектор его стратегического, инновационного и цифрового развития. Наличие данных элементов является необходимым условием для реальной (подтвержденной практическими действиями) научно-производственной кооперации предприятий и полноценного функционирования НПК.

В настоящее время большинство интегрированных структур в отечественной промышленности (кластеров, технопарков и т. д.) создается в короткие сроки, без долж- ного уровня проработки механизмов их практического развития. Они не имеют продуманных стратегий, портфелей эффективных проектов, единых систем управления и т. д. Как следствие, данные структуры являются интегрированными только номинально, а на практике они не приводят к активной кооперации предприятий.

В целях реализации методического подхода к операционализации модели научнопромышленных комплексов в условиях цифровой экономики сформирован перечень из 37 индустриальных предприятий, НИИ, конструкторских бюро, сервисных и иных организаций, расположенных на территории

Воронежской и Липецкой областей и обладающих предпосылками для интеграции и кооперации.

Для моделирования вариантов создания НПК разработана система критериев кластеризации предприятий, включающая базовые, производственно-технологические, инновационно-цифровые, институциональноуправленческие, структурные, финансовые и рыночные критерии (табл. 1). Указанные критерии позволяют исследовать совместимость потенциальных участников НПК по всем необходимым для интеграционного процесса направлениям хозяйственноэкономической деятельности.

Таблица 1. Критерии кластеризации предприятий для формирования научно-промышленного комплекса

Table 1. Criteria for clustering enterprises to set up a scientific and industrial complex

|

№ |

Наименование критерия кластеризации |

Значение (обозначение) показателя |

Обоснование критерия кластеризации |

|

1. Базовые критерии |

|||

|

1 |

R 1.1 – Географическое размещение предприятия |

Субъект РФ, в котором локализованы активы комплекса |

Позволяет оценить возможность географической локализации и интеграции предприятий |

|

2 |

R1.2 – Основная научнопроизводственная специализация |

РЭ – радиоэлектроника; ЭМ – электромеханика; МС – машиностроение; К – комбинированная специализация |

Позволяет идентифицировать общность выпускаемой продукции, определить предпосылки для вертикальной, горизонтальной или диагональной интеграции, а также научной кооперации предприятий |

|

3 |

R1.3 – Опыт реализации кооперационных проектов или участия в работе интегрированных структур |

«+» – да / «–» – нет |

Позволяет учесть опыт проектной деятельности предприятий и навыки их функционирования в составе объединений, кластеров и т. д. |

|

2. Производственно-технологические критерии |

|||

|

4 |

R 2.1 – Тип производства |

E – единичное / S – серийное / Ms – массовое |

Позволяют оценить потенциал для синхронизации производственных и инжиниринговых циклов предприятий; проанализировать резервы для выпуска совместной продукции в составе научно-промышленного комплекса |

|

5 |

R 2.2 – Резерв свободных производственных мощностей, % |

Фактическое значение |

|

|

6 |

R 2.3 – Выработка продукции на 1 работника (млн руб./чел.) |

Фактическое значение |

|

|

7 |

R 2.4 – Стандартизация процессов (по ISO и другим системам) |

«+» – да / «–» – нет |

Позволяет оценить возможность интеграции бизнес-процессов предприятий за счет приведения их к единым стандартам и требованиям |

|

3. Научные и инновационно-цифровые критерии |

|||

|

8 |

R 3.1 – Доля высокопроизводительных рабочих мест, % |

Фактическое значение |

Позволяет сопоставить уровень технологического развития предприятий |

|

9 |

R 3.2 – Использование передовых технологий |

«+» – да / «–» – нет |

|

|

10 |

R 3.3 – Наличие интеллектуальной собственности (количество изобретений, полезных моделей и т. д.) |

Фактическое значение |

Позволяет сопоставить научноинтеллектуальный потенциал предприятий |

Окончание табл. 1

|

№ |

Наименование критерия кластеризации |

Значение (обозначение) показателя |

Обоснование критерия кластеризации |

|

11 |

R3.4 – Уровень цифровизации бизнес-процессов предприятия, % |

Фактическое значение |

Позволяет оценить масштаб внедрения цифровых технологий на предприятиях и определить потенциал для их интеграции на единой цифровой платформе |

|

12 |

R 3.5 – Доля инновационной продукции в общем объеме выпуска, % |

Фактическое значение |

Позволяет определить инновационную активность предприятий и оценить возможность производства наукоемкой и инновационной продукции при их интеграции |

|

4. Институционально-управленческие критерии |

|||

|

13 |

R4.1 – Вид реализуемой стратегии |

Sv – вертикальная интеграция / Sg – горизонтальная интеграция / Sc – комбинированная интеграция / Sa – автономное развитие |

Позволяют оценить совместимость предприятий и организаций по виду реализуемых стратегий, принципов развития и подходов к управлению бизнесом |

|

14 |

R4.2 – Подход к управлению предприятием |

Сt – централизованный / Dc – децентрализованный |

|

|

5. Структурные критерии |

|||

|

15 |

R5.1 – Тип используемой организационной структуры |

Ir – иерархическая / Mt – матричная / St – сетевая |

Позволяют определить потенциал для структурной совместимости предприятий и реализации функций в сфере НИОКР [29] |

|

16 |

R5.2 – Наличие в структуре предприятия подразделений НИОКР |

«+» – да / «–» – нет |

|

|

17 |

R 5.3 – Среднесписочная численность персонала, чел. |

Фактическое значение |

Позволяет соотнести кадровые масштабы предприятий |

|

6. Финансовые критерии |

|||

|

18 |

R 6.1 – Выручка, млн руб. |

Фактическое значение |

Позволяют подобрать для создания научно-промышленного комплекса финансово устойчивые предприятия и исключить из цепочки создания стоимости потенциально неблагонадежные организации (в том числе компании, находящиеся в предбанкротном состоянии) |

|

19 |

R 6.2 – Рентабельность продаж, % |

Фактическое значение |

|

|

20 |

R 6.3 – Коэффициент автономии, % |

Фактическое значение |

|

|

21 |

R 6.4 – Коэффициент текущей ликвидности, % |

Фактическое значение |

|

|

22 |

R 6.5 – Индекс финансового риска |

Фактическое значение |

|

|

23 |

R 6.6 – Индекс платежной дисциплины |

Фактическое значение |

|

|

24 |

R 6.7 – Получение мер господдержки или госзаказа |

«+»– да / «–» – нет |

|

|

7. Рыночные критерии |

|||

|

25 |

R 7.1 – Доля рынка по выручке (федерального), % |

Фактическое значение |

Позволяют определить совместимость предприятий по занимаемым рыночным позициям и уровню развития брендов |

|

26 |

R 7.2 – Доля рынка по выручке (регионального), % |

Фактическое значение |

|

|

27 |

R7.2 – Масштаб бренда предприятия |

M – международный / F – федеральный / R – региональный / L – локальный |

|

На основе сформированной системы критериев с помощью кластерного анализа предприятий и организаций методом G-means проведено моделирование вариантов создания НПК (табл. 2).

Заметим, что ограниченный формат статьи не позволят представить значения всех критериев кластеризации предприятий. В этой связи автором представлен фрагмент данных по наиболее важным критериям, характеризующим географическую, производственную, технологическую, управленческую, институциональную, структурную, научную, инновационно-цифровую и иную совместимость компаний.

В качестве программного средства для анализа использован продукт IBM SPSS Statistics , предназначенный для обработки больших массивов статистических данных. Источниками организационно-экономической информации о предприятиях выступают базы данных «СПАРК-Интерфакс»1, а также иные сведения о хозяйственной деятельности субъектов промышленности, размещенные в открытом доступе.

Таблица 2. Результаты моделирования вариантов создания НПК на основе кластерного анализа предприятий и организаций методом G-means (Фрагмент)1

Table 2. The results of modeling SIC setting up scenarios from the cluster analysis of enterprises and organizations by the G-means method (An extract)

|

Наименование предприятия |

Код и значение критерия кластеризации |

Расстояние до центра кластера, r |

Номер модели НПК |

||||||||||||||

|

R 1.1 |

R 1.2 |

R 1.3 |

R 2.1 |

R 2.2 |

R 2.3 |

R 2.4 |

R 3.1 |

R 3.2 |

R 3.3 |

R 3.4 |

R 3.5 |

R 4.1 |

R 4.2 |

R 5.1 |

|||

|

АО «Электроагрегат» |

ВО |

K |

+ |

E |

0 |

24,6 |

– |

5 |

– |

0 |

15 |

5 |

Sv |

Dc |

Mt |

1,916 |

0 |

|

АО НПП «Автоматизированные системы связи» |

ВО |

ЭМ |

+ |

S |

15 |

3,6 |

+ |

36 |

+ |

0 |

25 |

25 |

Sc |

Ct |

Mt |

0,162 |

1 |

|

ЗАО «МЭЛ» |

ВО |

ЭМ |

+ |

S |

10 |

2,9 |

+ |

30 |

+ |

2 |

30 |

18 |

Sv |

Ct |

Ir |

0,411 |

8 |

|

АО «Корпорация НПО «РИФ» |

ВО |

ЭМ |

+ |

S |

15 |

3,4 |

+ |

38 |

+ |

1 |

26 |

23 |

Sc |

Ct |

Ir |

0,375 |

1 |

|

ООО «НПФ «Крыло» |

ВО |

ЭМ |

+ |

S |

13 |

1,8 |

+ |

25 |

+ |

1 |

29 |

15 |

Sv |

Dc |

Mt |

0,411 |

8 |

|

ООО «НПП «Измерон – В» |

ВО |

ЭМ |

+ |

S |

15 |

1,9 |

+ |

32 |

+ |

3 |

24 |

30 |

Sc |

Ct |

Mt |

0,329 |

1 |

|

ООО СКБ «Маяк» |

ВО |

ЭМ |

+ |

S |

15 |

2,5 |

+ |

35 |

+ |

0 |

22 |

27 |

Sc |

Ct |

Mt |

0,603 |

1 |

|

ООО «Сервис-Электро» |

ВО |

K |

+ |

E |

5 |

0,6 |

– |

10 |

– |

0 |

19 |

5 |

Sv |

Dc |

St |

0,912 |

0 |

|

АО «Агроэлектромаш» |

ВО |

ЭМ |

+ |

E |

7 |

1,8 |

– |

8 |

– |

1 |

21 |

11 |

Sv |

Dc |

St |

1,005 |

0 |

|

АО «РИФ» |

ВО |

ЭМ |

+ |

S |

18 |

1,6 |

+ |

35 |

+ |

0 |

28 |

35 |

Sc |

Ct |

Ir |

0,808 |

1 |

|

ООО «Стимул» |

ВО |

ЭМ |

+ |

S |

15 |

1,4 |

+ |

32 |

+ |

0 |

25 |

38 |

Sc |

Ct |

Ir |

0,263 |

1 |

|

ООО «Фотон» |

ВО |

ЭМ |

+ |

S |

12 |

1,5 |

– |

20 |

– |

0 |

20 |

15 |

Sv |

Dc |

Mt |

1,616 |

0 |

|

АО «ВЗПП-Микрон» |

ВО |

РЭ |

+ |

S |

18 |

1,3 |

+ |

32 |

+ |

14 |

31 |

30 |

Sv |

Ct |

Ir |

0,505 |

2 |

|

ООО «Воронежский ИТЦ» |

ВО |

К |

+ |

E |

10 |

0,1 |

– |

15 |

+ |

5 |

10 |

19 |

Sv |

Dc |

St |

2,092 |

7 |

|

«Воронежский конденсаторный завод» |

ВО |

РЭ |

+ |

S |

20 |

0,8 |

– |

10 |

+ |

0 |

15 |

21 |

Sg |

Ct |

Ir |

1,641 |

7 |

|

АО «ВЦКБ «Полюс» |

ВО |

РЭ |

+ |

S |

17 |

3,3 |

+ |

40 |

+ |

4 |

27 |

40 |

Sc |

Ct |

Ir |

0,372 |

3 |

|

АО НВП «Протек» |

ВО |

РЭ |

+ |

S |

15 |

1,3 |

+ |

18 |

+ |

81 |

19 |

19 |

Sg |

Ct |

Ir |

0,860 |

4 |

|

АО «ВНИИ «Вега» |

ВО |

РЭ |

+ |

S |

15 |

1,7 |

+ |

38 |

+ |

27 |

25 |

37 |

Sc |

Ct |

Ir |

0,361 |

3 |

|

АО «Борисоглебский приборостроительный завод» |

ВО |

РЭ |

+ |

S |

10 |

5,3 |

+ |

22 |

+ |

0 |

19 |

21 |

Sg |

Ct |

Ir |

1,163 |

7 |

|

АО «Электросигнал» |

ВО |

РЭ |

+ |

S |

14 |

2,4 |

+ |

36 |

+ |

1 |

26 |

41 |

Sc |

Ct |

Ir |

0,507 |

3 |

Окончание табл. 2

|

Наименование предприятия |

Код и значение критерия кластеризации |

Расстояние до центра кластера, r |

Номер модели НПК |

||||||||||||||

|

R 1.1 |

R 1.2 |

R 1.3 |

R 2.1 |

R 2.2 |

R 2.3 |

R 2.4 |

R 3.1 |

R 3.2 |

R 3.3 |

R 3.4 |

R 3.5 |

R 4.1 |

R 4.2 |

R 5.1 |

|||

|

АО «КТЦ «Электроника» |

ВО |

РЭ |

+ |

S |

18 |

2,0 |

+ |

33 |

+ |

51 |

30 |

27 |

Sv |

Ct |

Ir |

0,351 |

2 |

|

АО «ВЗПП-С» |

ВО |

РЭ |

+ |

S |

17 |

3,6 |

+ |

31 |

+ |

9 |

28 |

28 |

Sv |

Ct |

Ir |

0,192 |

2 |

|

ОАО «НИИ полупроводникового машиностроения» |

ВО |

РЭ |

+ |

S |

12 |

0,4 |

+ |

21 |

+ |

19 |

15 |

19 |

Sg |

Ct |

Ir |

0,620 |

7 |

|

АО «НИИ электронной техники» |

ВО |

РЭ |

+ |

S |

16 |

4,3 |

+ |

43 |

+ |

60 |

27 |

38 |

Sc |

Ct |

Ir |

0,293 |

3 |

|

ООО «ВКБ Антеннофидерных устройств» |

ВО |

РЭ |

+ |

S |

10 |

0,0 |

– |

15 |

– |

33 |

17 |

17 |

Sg |

Dc |

Mt |

1,704 |

0 |

|

АО «Концерн «Созвездие» |

ВО |

РЭ |

+ |

S |

15 |

3,3 |

+ |

45 |

+ |

1880 |

27 |

50 |

Sc |

Ct |

Ir |

0,439 |

3 |

|

«Электронспецтехника» |

ВО |

РЭ |

+ |

S |

18 |

0,7 |

+ |

28 |

+ |

0 |

25 |

25 |

Sv |

Ct |

Ir |

0,744 |

2 |

|

ООО НКЦ «Электрон» |

ВО |

К |

+ |

Е |

24 |

1,0 |

– |

10 |

– |

0 |

15 |

4 |

Sv |

Dc |

Mt |

0,000 |

5 |

|

ОАО «Гидропривод» |

ЛО |

МС |

+ |

S |

14 |

0,8 |

+ |

18 |

+ |

2 |

26 |

19 |

Sc |

Ct |

Ir |

0,274 |

4 |

|

АО «Елецгидроагрегат» |

ЛО |

МС |

+ |

S |

12 |

2,1 |

+ |

22 |

+ |

2 |

27 |

22 |

Sc |

Ct |

Ir |

0,402 |

4 |

|

ООО «Интермаш» |

ЛО |

МС |

+ |

Е |

13 |

15,0 |

+ |

19 |

+ |

0 |

24 |

18 |

Sc |

Dc |

Mt |

0,334 |

4 |

|

ООО «ЛЕМАЗ» |

ЛО |

МС |

+ |

S |

10 |

1,5 |

+ |

26 |

+ |

1 |

20 |

25 |

Sv |

Ct |

Ir |

0,994 |

6 |

|

ООО «ЛТК «Свободный Сокол» |

ЛО |

МС |

+ |

S |

11 |

2,1 |

+ |

15 |

+ |

2 |

22 |

15 |

Sv |

Ct |

Ir |

0,332 |

6 |

Кластерный анализ позволяет решить задачу оптимального разбиения заданной выборки предприятий на однотипные подмножества согласно установленным критериям. Указанные подмножества (кластеры) предприятий могут выступить основой создания научно-промышленных комплексов, так как будут являться экономически и технологически совместимыми субъектами деловой активности.

Метод G-means базируется на итеративном восходящем алгоритме кластеризации элементов выборки. В его основе лежит гипотеза о том, что кластеризуемые объекты подчиняются унимодальному закону нормального распределения. Центр кластера определяется как средняя величина значений критериев попавших в него объектов и рассматривается как мода соответствующего распределения. На каждом этапе алгоритма строится модель с определенным числом кластеров (g), которое увеличивается при последующей итерации (автором тестировались варианты кластеризации с количеством кластеров от 1 до 10). Увеличение g производится путем дальнейшего дробления кластеров, в которых данные не соответствуют нормальному (гауссовскому) распределению.

При моделировании увеличение количества кластеров происходит до тех пор, пока распределение в каждом из них не окажется близким к нормальному. Такая модель может считаться оптимальной. Чем меньше расстояние между центрами и элементами кластеров (r), тем выше качество проведенного моделирования и вариантов полученных НПК.

Результаты моделирования показывают, что на основе части отобранных для исследования предприятий, НИИ, конструкторских бюро и других организаций могут быть сформированы 4 научно-промышленных комплекса:

-

1) электромеханический НПК регионального значения в Воронежской области, специализирующийся на разработке и производстве приборов, электроагрегатов, передающей аппаратуры и другой аналогичной продукции. Создание указанного НПК позволит создать крупный центр компетенций, науки и производства в электромеханической отрасли Воронежской области, освоить экспортные направления сбыта продукции и

- масштабировать научно-производственные программы;

-

2) радиоэлектронный НПК регионального значения в Воронежской области, основной сферой деятельности которого может стать проектирование и производство высокотехнологического оборудования и его элементов (диодов, транзисторов и т. д.). Создание НПК приведет к формированию устойчивой и надежной научно-производственной цепочки между предприятиями комплекса, что позволит снизить транзакционные издержки, повысить производительность труда, увеличить объемы производства наукоемкой, инновационной и высокотехнологичной продукции;

-

3) радиоэлектронный НПК федерального значения в Воронежской области, специализирующийся на разработке и производстве систем связи, передающей аппаратуры и интегральных микросхем. Его базовым предприятием может выступить АО «Концерн «Созвездие». Создание указанного НПК позволит укрепить технологическое лидерство предприятий, увеличить объем инвестиций в научные исследования и разработки, освоить выпуск новых видов продукции и создать дополнительные высокопроизводительные рабочие места;

-

4) НПК ракетного двигателестроения федерального значения в Воронежской области, осуществляющий деятельность в сфере проектирования, производства и испытания двигателей для ракет-носителей. Указанный комплекс может иметь моно-структурный характер, так как его основой видятся два ключевых предприятия – АО «КБХА», ВМЗ – филиал ГКНПЦ имени Хруничева. Формирование НПК приведет к снижению логистических расходов предприятий и позволит оптимизировать их инновационно-производственный цикл, а также откроет возможности для реализации новых проектов;

-

5) машиностроительный НПК локального значения в Липецкой области, ориентированный на разработку и производство гидрофицированного оборудования, систем и станков. Формирование НПК позволит предприятиям повысить темпы разработки и производства продукции, увеличить количество реализуемых научно-инновационных проектов и создать сеть поставщиков из малых высокотехнологичных компаний для крупных производителей.

Ключевые параметры смоделированных вариантов формирования научно-промышленных комплексов в Воронежской и Липецкой областях представлены в табл. 3.

Таблица 3. Предлагаемые варианты формирования НПК в Воронежской и Липецкой областях (фрагмент)

Table 3. Possible SIC setting up scenarios in Voronezh and Lipetsk regions (An extract)

|

№ |

Параметр НПК |

Электромеханический НПК в Воронежской области |

Радиоэлектронный НПК в Воронежской области |

Машиностроительный НПК в Липецкой области |

|

1 |

Состав комплекса |

АО «РИФ», ООО «Стимул», АО НПП «Автоматизированные системы связи», АО «Корпорация НПО «РИФ», ООО «НПП «Измерон – В», ООО СКБ «Маяк» |

АО «Концерн «Созвездие», АО «Электросигнал», АО «ВНИИ «Вега», АО «НИИ «Электронной техники», АО «ВЦКБ «Полюс» |

АО «Елецгидроагрегат», ОАО «Гидропривод», ООО «Интермаш» |

|

2 |

Масштаб комплекса |

Региональный |

Федеральный |

Локальный |

|

3 |

Вид комплекса |

Интегрированный |

Интегрированный |

Моноструктурный |

Окончание табл. 3

|

№ |

Параметр НПК |

Электромеханический НПК в Воронежской области |

Радиоэлектронный НПК в Воронежской области |

Машиностроительный НПК в Липецкой области |

|

4 |

Цели создания НПК |

инновационных товаров в выпуске |

продукции и технологий;

инновационных товаров в выпуске |

производительности труда;

высокотехнологичных рабочих мест |

|

5 |

Тип стратегии комплекса [30] |

Стратегия комбинированной интеграции и опережающих преобразований |

Стратегия комбинированной интеграции и опережающих преобразований |

Стратегия комбинированной интеграции и следования за трендом |

|

6 |

Интеграционные проекты |

Разработка и производство приборов, датчиков, передающей аппаратуры и интегральных микросхем |

Разработка и производство систем связи, передающей аппаратуры и интегральных микросхем |

Разработка и производство гидростанций и комплектующих для станков, автоматических линий и гидрофицированных систем производства |

|

7 |

Ожидаемые результаты развития комплексов к 2025 г.* |

30 %;

|

|

|

* Ожидаемые результаты развития научно-промышленных комплексов к 2025 г. установлены с учетом целевых показателей преобразования отечественной экономики и промышленности, определенных в Указе Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», национальных проектах и программах РФ, а также на основе оценки текущего состояния, стратегии и потенциала интегрируемых предприятий и организаций [31].

Формирование научно-промышленных комплексов, специализирующихся на электромеханике, радиоэлектронике и ракетном двигателестроении в Воронежской области, а также машиностроительного НПК в Липецкой области позволит создать региональные точки роста промышленности, повысить конкурентоспособность и инновационную активность предприятий, реализовать новые научно-производственные проекты и ускорить темпы цифровой трансформации реального сектора экономики в Центральном Черноземье.

Разработка организационных структур и систем управления вышеуказанных НПК может осуществляться в соответствии с типовыми решениями, предложенными в авторской структурно-функциональной модели научно-промышленного комплекса.

Создание цифровых платформ НПК целесообразно выполнять на основе организационно-управленческой процедуры, предполагающей формирование на предприятиях кроссфункциональных проектных команд, работающих с использованием Agile-методологий и SCRUM-подхода. Ука- занные вопросы решены автором в других работах [32].

Апробация авторского методического подхода позволила смоделировать несколько обоснованных вариантов создания научно-промышленных комплексов в Воронежской и Липецкой областях, которые позволят повысить конкурентоспособность входящих в их состав предприятий, научных институтов и инновационных организаций и, как следствие, экономики данных регионов в целом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В статье раскрыто понятие научнопромышленного комплекса и доказано, что интегрированные и гибридные формы организации в промышленности обладают высоким уровнем конкурентоспособности и большим инновационным потенциалом [33]. В условиях цифровой экономики НПК решают важнейшие рыночные и экономические задачи – служат основой для построения современных высокотехнологичных производств и формируют экосистемы для ускоренного трансферта знаний между различными субъектами деловой активности [34–36].

Разработана структурно-функциональная модель научно-промышленного комплекса в условиях цифровой экономики, определяющая содержание, взаимосвязь и ключевые параметры НПК.

Предложен авторский методический подход к операционализации модели научнопромышленного комплекса, базирующийся на алгоритме кластеризации индустриальных предприятий и научно-исследовательских организаций на примере двух регионов Центрального Черноземья методом G-means .

Смоделированы варианты создания радиоэлектронного, машиностроительного и других НПК в Воронежской и Липецкой областях. Для указанных научно-промышленных комплексов разработаны цели, стратегические ориентиры, интеграционные проекты и ожидаемые результаты развития.

Авторская модель НПК и методический подход к ее операционализации позволяют менеджменту производственных компаний и научных организаций моделировать сценарии создания и развития межотраслевых НПК в рамках расширения хозяйственноэкономических связей между наукой и производством, а также активизировать интеграционные процессы в промышленности.

Перспективы дальнейших научных исследований автора заключаются в формировании моделей стратегического устойчивого развития и цифровой трансформации научно-промышленных комплексов, а также в разработке организационно-экономических механизмов институциональных преобразований индустриальных предприятий в условиях цифровой экономики.

Список литературы Моделирование структуры научно-промышленного комплекса в условиях цифровой экономики

- Боев А.Г. Формирование научно-промышленных комплексов в условиях цифровой экономики // Мир экономики и управления. 2021. Т. 21, № 1. С. 119-135. DOI: 10.25205/2542-0429-2021-21-1-119-135 EDN: IIDZNI

- Zhu S., He С., Zhou Y. How to jump further and catch up? Path breaking in an uneven industry space // Journal of Economic Geography. 2017. № 3. Р. 521-545.

- Коттер Д. Впереди перемен: как успешно провести организационные преобразования. М.: Альпина Паблишер; 2019. 288 с.

- Деминг Э. Менеджмент нового времени: Простые механизмы, ведущие к росту, инновациям и доминированию на рынке. М.: Альпина Паблишер, 2019. 182 с.

- Bartelsman E., Haltiwanger J., Scarpetta S. Cross-country differences in productivity: The role of allocation and selection // American Economic Review, 2013. Vol. 103, № 1. P. 305-334.