Моделирование территориально-отраслевой специализации аграрного производства

Автор: Оксанич Н.И.

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Агропромышленный и природохозяйственный комплексы Юга России: проблемы и перспективы развития

Статья в выпуске: 3 (5), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье обоснована необходимость моделирования территориально-отраслевой специализации аграрного производства в условиях рыночно-регулируемой экономики; автором предложены основы методики выделения приоритетных отраслей и обоснования прогнозных параметров их развития. На базе рейтинговых оценок и прогнозных корреляционно-регрессионных моделей разработаны имитационные сценарии развития отраслей по федеральным округам и отдельным регионам России, предложена графическая модель территориально-отраслевой специализации аграрного производства в ЮФО.

Территориально-отраслевая специализация, моделирование, приоритетные отрасли, ресурсные ограничения, методика оценки наращивания продукции, аграрное производство, графическая модель, юфо

Короткий адрес: https://sciup.org/149131025

IDR: 149131025 | УДК: 338.431.8

Текст научной статьи Моделирование территориально-отраслевой специализации аграрного производства

С переходом к программно-целевому методу управления, разработкой стратегии развития АПК, целевых программ, индикаторов наращивания продукции в приоритетных отраслях и бюджетного финансирования возникли проблемы в развитии отдельных отраслей, их размещении на различных территориях. В связи с этим появилась необходимость моделирования территориальноотраслевого развития с научным обоснованием мер, направленных на рациональное размещение отраслей по отдельным регионам, и определения их специализации с целью повышения эффективности использования ресурсного потенциала и конкурентных преимуществ каждого из них [2; 11].

Моделирование как метод планирования активно применялся в 70–80-е гг. прошлого столетия, которое трансформировалось в рыночных условиях. Важнейший вклад в разработку теоретических и методологических основ моделирования территориально-отраслевой специализации сельскохозяйственного производства внес Р.Г. Кравченко, который выделил два принципиальных подхода при моделировании этих процессов [3].

Первый подход – моделирование процесса размещения различного рода специализированных сельхозпредприятий, межхозяйственных аграрнопромышленных объединений при одновременном установлении темпов развития в перспективе.

Второй подход – моделирование процесса на основе пообъектного размещения отраслей сельскохозяйственного производства, добиваясь при этом определения прогнозов развития, размещения и специализации объекта размещения, наиболее рациональных как с позиций общегосударственных, так и интересов предприятий. Прогнозы наращивания продукции, по мнению Р.Г. Кравченко, должны быть увязаны на основе принципиальных подходов и специальных методик, с количественными и качественными характеристиками, которые получены при решении экономико-математической задачи, реализующей этот подход. Разработки Р.Г. Кравченко и его последователей (В.В. Милосердова, Г.В. Беспахотного, Э.Н. Крылатых [4], И.Д. Политовой [15], С.Б. Огнивцева и С.О. Сиптица [9], др.) являются актуальными в современных условиях регулируемой рыночной экономики.

При переходе к рыночным отношениям базовые модели обоснования параметров специализации были сохранены. При этом кардинально поменялись методы обоснования ресурсных ограничений. В условиях рынка используются следующие подходы при формировании экономической модели субъекта (субъекта РФ, муниципального района, сельхозтоваропроизводителя):

– экономический суверенитет производителей независимо от формы хозяйствования и масштаба производства (каждый производитель самостоятельно решает – что ему производить, где, кому и по какой цене продавать);

– рыночный тип хозяйствования (движение товаров и конъюнктура рынка складываются под влиянием рыночного спроса и предложения);

– многообразие и сочетание различных форм собственности (государственной, муниципальной и частной) и хозяйствования (СХО, КФХ, ИП, ЛПХ) при определяющей роли обобществленного производства;

– система аграрных отношений с участием государства (система индикативного планирования в качестве государственного регулирования);

– интеграция в мировое рыночное пространство (членство России в ВТО, ЕЭП и др.) и использование своих конкурентных преимуществ в международном разделении и кооперации труда.

В условиях стратегического управления нельзя задавать жесткие рамки развития отраслей и территориально-отраслевой специализации регионов. Государство лишь прогнозирует объем производства и стимулирует развитие приоритетных отраслей. В рамках индикативных (рекомендательных планов) государство лишь предполагает: какой могла бы быть территориально-отраслевая специализация регионов? Роль прогнозов при смене парадигмы управления с административно-плановой – на рыноч- ную, а затем – на рыночно-регулируемую, значительно возросла. Изменились требования к методам моделирования. В настоящее время при прогнозировании используются линейные и нелинейные трендовые модели, парные линейные и нелинейные уравнения регрессии, многофакторные линейные уравнения регрессии. Использование трендовых моделей позволяет осуществлять построение графиков динамических временных рядов анализируемых экономических показателей, совмещать их с целым рядом теоретически возможных форм прямолинейной и криволинейной зависимостей [5; 6; 12].

Особое внимание при разработке прогнозов уделяется обоснованию объемов производства основных видов продукции (в зависимости от прогнозируемой продуктивности) и влияния отдельных факторов на объем производства. Одним из методологических подходов, используемых при разработке прогнозов, является установление математической формы связи между отобранными переменными. При этом математическая задача сводится к построению корреляционной модели. После разработки фактических корреляционно-регрессионных моделей осуществляется расчет прогнозных значений факторов, отобранных в результате корреляционного анализа и включенных в уравнение регрессии (в том числе с использованием трендовых моделей). Затем разрабатываются прогнозные корреляционно-регрессионные модели, а далее осуществляется разработка на их базе прогнозных имитационных сценариев производства продукции (специализации) региона [2; 3; 11; 16].

Модель смешанной рыночной экономики, в условиях которой развивается аграрное производство России, предполагает формирование аграрной политики, целью которой является обеспечение продовольственной безопасности в стране с привлечением частного бизнеса для наращивания продукции и продовольствия (участия в реализации этой политики). При этом, следует подчеркнуть, что для размещения отдельных отраслей сельского хозяйства имеются ограничения, прежде всего, природно-климатические (наличие плодородных земель, температура воздуха, объем выпадаемых осадков). Кроме того, имеются социальные ограничения (традиции проживания и питания, религиозные убеждения).

Один из ведущих специалистов в области институциональной теории экономического развития О.В. Иншаков предлагает разделить все ресурсные ограничения по видам факторов производства (формируемых экономическими ресурсами) на две группы: трансформационные (природные, человеческие, технико-технологические) и трансакционные (институциональные, организационные, информационные) [1]. Именно создание необходимых институтов (стратегического управления, государственно-частного партнерства, инвестиционных фондов, инновационных центров, территориально-отраслевых и продуктово-территориальных кластеров), формирование интегрированных формирований (агрохолдингов, агрофирм, агросоюзов) и системы сельской кооперации обеспечивают эффективное использование трансформационных факторов. Используя эту классификацию, в процессе исследования доказана научная гипотеза о том, что без смягчения институциональных, организационных и информационных ограничений невозможно повысить эффективность использования ресурсного потенциала (смягчить трансформационные ресурсные ограничения) как в отраслях, так и на отдельных территориях [13; 14; 15].

Для оценки влияния ресурсных ограничений на развитие аграрной экономики нами предлагается комплексная методика, включающая частные методики:

– оценка динамики структурных преобразований в экономике России, трансформации доли аграрного сектора в ВВП;

– сравнительная оценка уровня наращивания продукции в отдельных отраслях, использования ресурсного потенциала при сложившихся моделях территориально-отраслевой специализации регионов;

– рейтинговая оценка регионов по уровню развития сельского хозяйства в регионе (доле продукции сельского хозяйства в ВРП); уровню финансирования сельского хозяйства из госбюджета (доле расходов на сельское хозяйство в общей сумме расходов бюджета); по уровню использования ресурсного потенциала и возможностей по наращиванию продукции;

– оценка влияния отдельных ресурсных ограничений посредством метода корреляционной зависимости , определения возможностей одновременного смягчения трансакционных и трансформационных ресурсных ограничений.

Аграрный сектор экономики играет важнейшую роль в развитии национальной экономики. В сельской местности проживает около четверти всего населения, при этом в сельском хозяйстве работает только около 8 % от среднегодовой численности населения (табл. 1), занятого в экономике России.

Часть сельского населения трудоустроено в других секторах экономики. Поэтому, сельское хозяйство не только обеспечивает население страны продовольствием, занятость населения в аграрном секторе, но и способствует развитию промышленности и сферы услуг (торговли, транспорта), поставляя для них трудовые ресурсы. Кроме того, оно обеспечивает заказ другим отраслям (промышленности, строительству) на поставку товаров и выполнение работ. Объем валового производства сельскохозяйственной продукции растет быстрыми темпами, но его доля в ВВП снижается (с 4,5 до 3,4 %). Это вполне за-

Таблица 1

Динамика структурных показателей экономики России

|

Годы |

ВВП, млрд руб. |

Валовое производство сельскохозяйственной продукции млрд руб. |

Доля сель-скохозяй-ственной продукции в ВВП, % |

Численность постоянного населения (на конец года), млн чел. |

Среднегодовая численность занятых в экономике, млн чел. |

Среднегодовая численность занятых в сельском хозяйстве, млн чел. |

Доля занятых в сельском хозяйстве, % |

|

2004 |

17 027,2 |

773,4 |

4,54 |

148,3 |

67,1 |

5,663 |

8,44 |

|

2005 |

21 609,8 |

864,2 |

4,00 |

142,8 |

68,6 |

5,534 |

8,07 |

|

2006 |

26 917,2 |

981,3 |

3,65 |

142,2 |

69,2 |

5,673 |

8,20 |

|

2007 |

33 247,5 |

1 194,8 |

3,59 |

142,0 |

70,8 |

5,353 |

7,56 |

|

2008 |

41 276,8 |

1 486,6 |

3,60 |

141,9 |

70,6 |

5,445 |

7,71 |

|

2009 |

38 807,2 |

1 504,4 |

3,88 |

141,9 |

69,3 |

5,717 |

8,25 |

|

2010 |

45 172,7 |

1 473,2 |

3,26 |

142,9 |

69,8 |

5,410 |

7,75 |

|

2011 |

54 585,6 |

1 871,1 |

3,43 |

143,0 |

69,9 |

5,390 |

7,71 |

|

2012 |

62 218,4 |

2 102,9 |

3,38 |

143,1 |

68,0 |

5,899 |

8,68 |

Примечание. Рассчитано автором по: [17].

кономерный процесс, так как в экономически развитых странах (Германия, США) доля сельского хозяйства за этот период снизилась с 3 до 1 %. С одной стороны, причиной этому является сдерживание роста цен на продовольствие, с другой – большая зависимость от природно-климатических условий. Но главная причина недостаточных темпов роста отечественного аграрного производства заключается в том, что не более 5 регионов используют свой ресурсный потенциал на 70–80 %, еще 10 регионов – на 50–60 %, остальные – не более, чем на треть. По отдельным регионам доля продукции сельского хозяйства (ПСХ) ВРП колеблется (см. табл. 2).

В 1-ю группу (до 5 %) вошли как регионы с ограничением природных ресурсов (Магаданская, Архангельская области, Чукотский АО, Ненецкий АО и др.), так и с развитой промышленностью (Московская и Свердловская области, Пермский край и др.). Во 2-ю группу вошли регионы с трансакционными ресурсными ограничениями (отсутствием целевых программ по приоритетным отраслям), а также с хорошо развитой промышленностью (Иркутская, Кемеровская, Самарская области). В 3-ю группу вошли регионы с большим ресурсным потенциалом для развития сельского хозяйства (в том числе Волгоградская область). В 4-ю группу вошли регионы с высокой долей продукции сельского хозяйства

Таблица 2

Группировка регионов России по доле производства сельскохозяйственной продукции (ПСХ) в ВРП, 2010 г.

|

Группы регионов по доле ПСХ, % |

Число регионов |

ВРП |

ПСХ |

Доля ПСХ в ВРП |

Перечень регионов |

|

1-я группа До 5 |

18 |

700 729,7 |

16 814,7 |

2,4 |

Хабаровский, Пермский, Камчатский, Приморский края; Республика Саха (Якутия), Коми, Карелия; Московская, Свердловская, Магаданская, Архангельская, Тюменская, Сахалинская, Мурманская области; Чукотский АО, Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО-Югра, Ямало-Ненецкий АО |

|

2-я группа 5,1–10 |

17 |

371 558,6 |

25 932,9 |

7,0 |

Забайкальский, Красноярский края; Республика Хакасия, Бурятия; Ульяновская, Смоленская, Челябинская, Владимирская, Тверская, Калининградская, Ярославская, Вологодская, Иркутская, Томская, Нижегородская, Кемеровская, Самарская области |

|

3-я группа 10,1–15 |

19 |

293 969,4 |

34 490,3 |

11,7 |

Республика Татарстан, Ингушетия, Тыва, Чувашская, Удмуртская, Башкортостан; Астраханская, Липецкая, Волгоградская, Кировская, Псковская, Амурская, Новгородская, Калужская, Оренбургская, Тульская, Новосибирская, Ивановская, Ленинградская области |

|

4-я группа Свыше 15 |

27 |

211 172,9 |

44 301,8 |

21,0 |

Республики: Калмыкия, Дагестан, Чеченская, Карачаево-Черкесская, Марий Эл, Кабардино-Балкарская, Алтай, Адыгея, Мордовия, Северная Осетия – Алания; Краснодарский, Алтайский, Ставропольский края; Орловская, Тамбовская, Белгородская, Курская, Воронежская, Саратовская, Ростовская, Брянская, Курганская, Пензенская, Рязанская, Омская, Костромская области; Еврейская АО |

|

Итого |

81 |

373 045,9 |

32 036,9 |

8,6 |

Примечание. Рассчитано автором по: [17].

в ВРП (в том числе Краснодарский край, Ростовская область, республики Адыгея и Калмыкия).

Лидерами по увеличению ВРП являются Ханты-Мансийский АО и Тюменская область, в которых наблюдаются ресурсные ограничения (природно-климатические, человеческие) для развития сельскохозяйственного производства, увеличивается ВРП в основном за счет добычи углеводородов. В остальных регионах развита и промышленность, и сельское хозяйство.

Лидером по объему производства продукции сельского хозяйства является Краснодарский край. Вторым в рейтинге является Татарстан. В десятку лидеров также входят Ставропольский и Алтайский края, а также Ростовская, Белгородская, Воронежская, Московская, Саратовская области.

Доля расходов на сельское хозяйство в общих расходах региональных бюджетов колеблется от 0,2 % (Ямало-Ненецкий АО) до 44,8 % (Калмыкия), что влияет на уровень развития сельского хозяйства. В 1-ю группу (табл. 3) со средней долей 1,3 %

Таблица 3

Группировка регионов России по доле расходов на сельское хозяйство в общих расходах региональных бюджетов, 2010 г.

|

Группы регионов по доле расходов на ПСХ, % |

Число регионов |

Расходы РБ, млн руб. |

В том числе на сельское хозяйство |

Доля расходов на сельское хозяйство |

Перечень регионов |

|

1-я группа До 2 |

16 |

88 715,3 |

1 155,6 |

1,3 |

Калининградская, Костромская, Свердловская, Сахалинская, Иркутская, Кемеровская, Мурманская, Магаданская, Московская области; Хабаровский, Камчатский, Приморский края; Республика Коми, Карелия, Ханты-Мансийский АО-Югра, Ненецкий АО |

|

2-я группа До 5 |

39 |

62 359,1 |

2 008,9 |

3,2 |

Республика Марий Эл, Адыгея, Алтай, Ингушетия, Хакасия, Чеченская, Тыва, Бурятия, Дагестан, Северная Осетия – Алания; Псковская, Тюменская, Волгоградская, Кировская, Амурская, Новгородская, Ленинградская, Челябинская, Владимирская, Ростовская, Вологодская, Тульская, Тверская, Калужская, Томская, Астраханская, Самарская, Новосибирская, Ивановская, Омская, Ярославская, Архангельская области; Краснодарский, Красноярский, Забайкальский, Пермский края; Ямало-Ненецкий АО, Чукотский АО, Еврейская АО |

|

3-я группа 5,1–10 |

23 |

54 162,7 |

3 620,7 |

6,7 |

Республика Калмыкия, Башкортостан, Карачаево-Черкесская, Удмуртская, Чувашская, КабардиноБалкарская, Саха (Якутия); Оренбургская, Орловская, Воронежская, Липецкая, Рязанская, Тамбовская, Пензенская, Брянская, Ульяновская, Курская, Саратовская, Курганская, Нижегородская, Смоленская области; Ставропольский, Алтайский края |

|

Свыше 10 |

3 |

102 149,9 |

14 501,2 |

14,2 |

Белгородская область; Республика Татарстан, Мордовия |

|

Итого |

81 |

66 711,7 |

2 760,7 |

4,1 |

Примечание. Рассчитано автором по: [17].

вошло 16 регионов. Во 2-ю группу вошли регионы (39), в которых имеются условия для развития сельского хозяйства (кроме Чукотской АО и ЯмалоНенецкой АО), но дефицит бюджета сдерживает развитие сельского хозяйства. В 3-ю группу вошли регионы (23) со средней долей расходов на сельское хозяйство в общих расходах бюджета 6,7 %. Эти регионы значительно лучше используют свой ресурсный потенциал. Доля расходов увеличивается в тех регионах, которыми разработаны и реализуются целевые региональные программы. Наибо- лее полно свой ресурсный потенциал используют три региона (Белгородская область, Татарстан и Мордовия) [13; 14]. Доля их расходов на сельское хозяйство превышает в 3,5 раза средний уровень. Увеличение доли расходов на сельское хозяйство позволяет регионам смягчить институциональные ресурсные ограничения, открывает им доступ к бюджетным средствам, выделяемым в рамках целевых программ.

В рейтинге регионов по производству продукции сельского хозяйства (ПСХ) в расчете на 1 руб.

Таблица 4

Группировка регионов по производству продукции сельского хозяйства в расчете на 1 руб. расходов бюджетных средств на сельское хозяйство, 2010 г.

|

Группы регионов по производству ПСХ в расчете на 1 руб. бюджетных средств |

Число регионов в группе |

Произведено продукции сельского хозяйства в расчете на 1 руб. расходов бюджетных средств на сельское хозяйство |

Перечень регионов |

|

1-я группа До 5 |

7 |

3,1 |

Ханты-Мансийский АО-Югра; Мурманская область; Республики: Ингушетия, Татарстан, Саха (Якутия); Чукотский АО, ЯмалоНенецкий АО |

|

2-я группа 5,1–10 |

28 |

8,3 |

Белгородская, Вологодская, Воронежская, Пензенская, Псковская, Тверская, Рязанская, Смоленская области; Республики: Алтай, Удмуртская, Чувашская, Башкортостан, Тыва, Хакасия, Бурятия, Чеченская, Мордовия, Коми, Карелия; Архангельская, Тюменская, Ульяновская, Магаданская, Оренбургская, Нижегородская, Сахалинская области; Камчатский, Забайкальский края |

|

3-я группа 10,1–15 |

21 |

12,4 |

Республики: Калмыкия, Карачаево-Черкесская; Тамбовская, Свердловская, Калужская, Томская, Ярославская, Ивановская, Тульская, Новгородская, Челябинская, Курганская, Орловская, Брянская, Липецкая, Амурская, Самарская, Кировская, Владимирская области; Пермский край; Ненецкий АО |

|

4-я группа 15,1–20 |

14 |

17,5 |

Ставропольский, Приморский, Хабаровский, Красноярский края; Калининградская, Новосибирская, Кемеровская, Саратовская, Курская, Ленинградская, Волгоградская области; Республика Адыгея, КабардиноБалкарская, Марий Эл |

|

5-я группа Свыше 20 |

11 |

28,0 |

Краснодарский, Алтайский края; Республика Северная Осетия – Алания, Дагестан; Омская, Костромская, Ростовская, Московская, Астраханская, Иркутская области; Еврейская АО |

|

Итого |

81 |

11,4 |

Примечание. Рассчитано автором по: [17].

расходов бюджетных средств на сельское хозяйство – 1-е место занимает Краснодарский край (38,8 руб.), в котором эффективность использования бюджетных средств в 10 раз выше, чем в Татарстане (3,8 руб.), в 4,5 раза выше, чем в Бел- городской области (8,5 руб.). Все регионы по этому показателю разделены на пять групп (табл. 4).

Проведение группировки регионов по уровню развития сельского хозяйства позволило выделить их типы (аграрные регионы, аграрно-про-

Таблица 5

Характеристики типов регионов по доле ПСХ в ВРП

|

Типы регионов по доле ПСХ в ВРП, % |

Число регионов |

Подтипы регионов по доле расходов на сельское хозяйство в общих расходах региональных бюджетов, % |

||

|

до 2 |

2,1–5 |

свыше 5 |

||

|

Промышленноаграрные До 10 |

24 |

Области : Иркутская, Калининградская, Кемеровская, Московская, Свердловская Края : Приморский, Хабаровский |

Республики : Бурятия, Хакасия Области : Владимирская, Вологодская, Самарская, Тверская, Томская, Тюменская, Челябинская, Ярославская Края : Забайкальский, Красноярский, Пермский |

Республика Татарстан Области : Нижегородская, Смоленская, Ульяновская |

|

Аграрнопромышленные 10,1–20 |

30 |

Костромская область |

Республики : Дагестан, Ингушетия, Марий Эл, Чеченская Области : Амурская, Астраханская, Волгоградская, Еврейская АО, Ивановская, Калужская, Кировская, Ленинградская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Псковская, Ростовская, Тульская. Краснодарский край |

Республики : Башкортостан, Удмуртская, Чувашская Области : Брянская, Курганская, Липецкая, Оренбургская, Пензенская, Рязанская, Саратовская |

|

Аграрные Свыше 20 |

14 |

– |

Республики: Адыгея, Алтай, Северная Осетия – Алания |

Республики : Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Калмыкия, Мордовия Области : Белгородская, Воронежская, Курская, Орловская, Тамбовская Края : Алтайский, Ставропольский |

|

Территории, полностью или частично отнесенные к Крайнему Северу |

13 |

Республики : Карелия, Коми Области : Магаданская, Мурманская, Сахалинская; Ненецкий АО, Ханты- Мансийский АО-Югра Камчатский край |

Республика Тыва; Архангельская область; Чукотский АО, ЯмалоНенецкий АО |

Республика Саха (Якутия) |

Примечание. Составлено по данным таблиц 2 и 3.

мышленные, промышленно-аграрные). Каждый из типов разделен на подтипы: с высоким, средним и низким уровнем бюджетного финансирования (табл. 5). К промышленно-аграрному типу отнесены регионы с долей продукции сельского хозяйства в ВРП – до 10 %. К этому типу относится 24 субъекта РФ, которые распределились на три подтипа [8; 10; 11]. Наиболее высокий уровень расходов на сельское хозяйство в Татарстане, Нижегородской, Смоленской и Ульяновской областях (свыше 5 %).

Эффективность использования бюджетных средств (табл. 6) в этих регионах ниже в 3 раза, чем в регионах этого же типа с низким уровнем бюджетного финансирования.

Регионы ЮФО отнесены к аграрно-промышленному типу (Астраханская, Волгоградская и Ростовская области, Краснодарский край) и аграрному типу (Республика Адыгея и Калмыкия). Окупаемость бюджетных средств выше всего в Адыгее, которая (несмотря на ограничения в земельных ресурсах) активно участвует в реализации всех целевых программ.

Выделение типов и подтипов регионов позволяет сделать вывод о том, что эффективность использования бюджетных средств должна быть повышена за счет сглаживания ресурсных ограничений, сбалансированности ресурсного потенциала.

На следующем этапе исследования, исходя из частных рейтинговых оценок каждой отрасли, была дана суммарная рейтинговая оценка регионов по развитию отраслей растениеводства (см. табл. 7). В каждом регионе были определены по

4 основные отрасли растениеводства, на которых специализируется регион [13; 14]. При выборе основных и дополнительных отраслей в каждом регионе учитывался сложившийся уровень территориально-отраслевой специализации и биоклимати-ческий потенциал (БКП). В Краснодарском крае, Воронежской и Ростовской областях (имеющих наиболее благоприятные природно-климатические условия) основными (и дополнительными) являются по 5 отраслей растениеводства.

Волгоградская область занимает 2-е место в стране по развитию отраслей растениеводства, но потенциал используется не более, чем на треть. В регионе самые большие резервы наращивания продукции за счет смягчения трансакционных издержек. Республика Адыгея занимает 37-е место, но она более полно использует свой потенциал. Астраханская область (с самым низким БКП в стране) занимает 47-е место, в основном развито овощеводство (4-е место в России), развивается производство картофеля, восстанавливается производство риса. Калмыкия занимает лишь 62-е место, в регионе ограничено наличие плодородных земель и влаги, низкий БКП.

Прогнозирование территориально-отраслевой специализации регионов производилось в шесть этапов.

На первом этапе были разработаны прогнозы производства основных видов продукции в Российской Федерации в рамках Госпрограммы развития сельского хозяйства на 2013–2020 гг. (прогнозы разрабатывались при участии автора в составе рабочей группы). Прогноз производства

Таблица 6

Производство продукции сельского хозяйства в расчете на 1 руб. расходов бюджетных средств на сельское хозяйство по типам (подтипам) регионов, 2010 г.

|

Типы регионов по доле ПСХ в ВРП, % |

Число регионов |

Группы регионов по доле расходов на сельское хозяйство в общих расходах региональных бюджетов, % (подтипы) |

||

|

до 2 |

2,1–5 |

свыше 5 |

||

|

Промышленно-аграрные До 10 |

24 |

19,2 |

11,0 |

6,4 |

|

Аграрно-промышленные 10,1–20 |

30 |

30,1 |

17,6 |

10,4 |

|

Аграрные Свыше 20 |

14 |

– |

21,4 |

13,8 |

|

Территории, полностью или частично отнесенные к Крайнему Северу |

13 |

7,3 |

4,5 |

2,7 |

Примечание. Составлено по данным таблиц 2–5.

Таблица 7

Суммарная рейтинговая оценка регионов по растениеводству

|

№ п/п |

Регионы РФ |

Зерновые |

Подсолнечник |

Сахарная свекла |

Картофель |

Овощи |

Плоды и ягоды |

Итого |

|

1 |

Краснодарский край |

1 |

1 |

1 |

3 |

1 |

7 |

|

|

2 |

Волгоградская область |

6 |

5 |

2 |

3 |

16 |

||

|

3 |

Воронежская область |

7 |

4 |

2 |

3 |

6 |

22 |

|

|

4 |

Ростовская область |

2 |

2 |

13 |

6 |

5 |

28 |

|

|

5 |

Саратовская область |

11 |

3 |

7 |

9 |

30 |

||

|

6 |

Курская область |

9 |

14 |

3 |

6 |

32 |

||

|

7 |

Ставропольский край |

3 |

8 |

8 |

13 |

32 |

||

|

8 |

Республика Башкортостан |

10 |

11 |

4 |

10 |

35 |

||

|

9 |

Алтайский край |

4 |

11 |

14 |

7 |

36 |

||

|

10 |

Республика Татарстан |

5 |

7 |

1 |

12 |

17 |

42 |

|

|

11 |

Липецкая область |

16 |

13 |

6 |

8 |

43 |

||

|

12 |

Нижегородская область |

19 |

10 |

11 |

10 |

50 |

||

|

13 |

Тамбовская область |

17 |

6 |

4 |

23 |

50 |

||

|

14 |

Красноярский край |

15 |

2 |

17 |

18 |

52 |

||

|

15 |

Белгородская область |

13 |

10 |

5 |

24 |

52 |

||

|

16 |

Омская область |

8 |

20 |

11 |

16 |

55 |

||

|

17 |

Московская область |

43 |

8 |

5 |

2 |

58 |

||

|

18 |

Оренбургская область |

14 |

7 |

22 |

15 |

58 |

||

|

19 |

Самарская область |

9 |

23 |

15 |

12 |

59 |

||

|

20 |

Кабардино-Балкарская Республика |

30 |

18 |

9 |

7 |

64 |

||

|

21 |

Челябинская область |

21 |

24 |

9 |

11 |

65 |

||

|

22 |

Республика Дагестан |

28 |

33 |

1 |

4 |

66 |

||

|

23 |

Орловская область |

18 |

19 |

10 |

27 |

74 |

||

|

24 |

Тульская область |

18 |

16 |

23 |

20 |

77 |

||

|

25 |

Пензенская область |

27 |

15 |

9 |

26 |

77 |

||

|

26 |

Новосибирская область |

12 |

26 |

22 |

20 |

80 |

||

|

27 |

Тюменская область |

20 |

14 |

28 |

22 |

84 |

||

|

28 |

Кемеровская область |

22 |

15 |

21 |

26 |

84 |

||

|

29 |

Рязанская область |

23 |

22 |

15 |

29 |

89 |

||

|

30 |

Брянская область |

33 |

21 |

5 |

39 |

98 |

||

|

31 |

Пермский край |

39 |

18 |

24 |

27 |

108 |

||

|

32 |

Свердловская область |

32 |

13 |

53 |

13 |

111 |

||

|

33 |

Республика Мордовия |

28 |

34 |

12 |

37 |

111 |

||

|

34 |

Ульяновская область |

29 |

17 |

16 |

50 |

112 |

||

|

35 |

Чувашская Республика |

38 |

23 |

12 |

41 |

114 |

||

|

36 |

Курганская область |

19 |

29 |

39 |

32 |

119 |

||

|

37 |

Республика Адыгея |

37 |

16 |

24 |

47 |

124 |

Примечание. Рассчитано автором по: [17]. * Всего в 74 регионах развито не менее четырех отраслей растениеводства, но в половине из них (37) имеются природные ограничения для их развития. ** Выделены регионы ЮФО.

продукции растениеводства определялся на основе прогноза посевных площадей по отдельным культурам и прогнозируемой урожайности, в животноводстве – на основе прогноза поголовья животных и прогнозируемой продуктивности.

На втором этапе была дана оценка возможного наращивания продукции в зависимости от обеспеченности ресурсов, а также оценка ресурсной ограниченности. На основании рейтинговых оценок регионов по каждому виду продукции были определены регионы с высокой долей производства в общем объе- ме по стране (фактически сложившаяся территориально-отраслевая специализация). На основе исследования корреляционных зависимостей от отдельных факторов было установлено влияние ресурсных ограничений на развитие каждого вида продукции (табл. 8) в целом по России и отдельным регионам. Такие расчеты были сделаны по каждой культуре.

Расчет парных корреляций между объемом продукции и отдельными ресурсами позволил определить уровень влияния ресурсных ограничений.

Таблица 8

Сводные уравнения ограничений показателей тесноты связи между признаками

|

Культуры |

Ресурсные ограничения |

Уравнение |

Коэффициент парной корреляции |

|

Зерновые |

Доля элитных семян |

y = 79,777 x + 266,52 |

0,39 |

|

Внесение минеральных удобрений |

y = 5,9809 x + 211,1 |

0,86 |

|

|

Обновление тракторов |

y = 0,9645 x – 139,33 |

0,86 |

|

|

Обновление зерноуборочных комбайнов |

y = 2,6502 x – 95,889 |

0,87 |

|

|

Объем краткосрочного кредитования |

y = 20,417 x + 511,47 |

0,58 |

|

|

Объем инвестиционных кредитов |

y = 12,363 x + 688,59 |

0,43 |

|

|

Численность сельского населения |

y = 3,2256 x – 453,49 |

0,73 |

|

|

БКП |

y = 2396,6 x – 1 246,8 |

0,32 |

Примечание. Расчеты были сделаны автором по всем культурам.

Таблица 9

Корреляционная зависимость производства продукции растениеводства от различных факторов (коэффициент парной корреляции)

|

Виды продукции |

Зависимость от следующих показателей |

||||||||

|

БКП |

Численность сельского населения |

Обновление тракторов |

Обновление зерно-уборочных комбайнов |

Внесение органических удобрений |

Внесение минеральных удобрений |

Доля посевов элитными семенами |

Объемы краткосрочных кредитов за 5 лет |

Объемы инвестиционных кредитов за 5 лет |

|

|

Валовой сбор: зерновых и зернобобовых |

0,32 |

0,74 |

0,86 |

0,87 |

0,69 |

0,83 |

0,39 |

0,59 |

0,43 |

|

подсолнечника |

0,23 |

0,60 |

0,77 |

– |

0,36 |

0,56 |

0,40 |

0,41 |

0,20 |

|

сахарной свеклы |

0,76 |

0,49 |

0,62 |

– |

0,53 |

0,73 |

0,62 |

0,47 |

0,38 |

|

картофеля |

0,17 |

0,48 |

0,44 |

– |

0,49 |

0,48 |

0,12 |

0,46 |

0,44 |

|

овощей |

0,07 |

0,74 |

0,49 |

– |

0,31 |

0,38 |

0,21 |

0,29 |

0,17 |

|

кукурузы на зерно |

0,54 |

0,61 |

0,71 |

– |

0,49 |

0,69 |

0,54 |

0,40 |

0,27 |

|

риса |

0,56 |

0,77 |

0,85 |

– |

0,99 |

0,87 |

0,64 |

0,66 |

0,73 |

|

плодов и ягод |

0,29 |

0,78 |

0,61 |

– |

0,43 |

0,59 |

0,31 |

0,37 |

0,24 |

Примечание. Составлено автором.

Определив зависимость от отдельных факторов (табл. 9), были построены множественные корреляционно-регрессионные модели по каждой отрасли (выбраны наиболее значимые факторы).

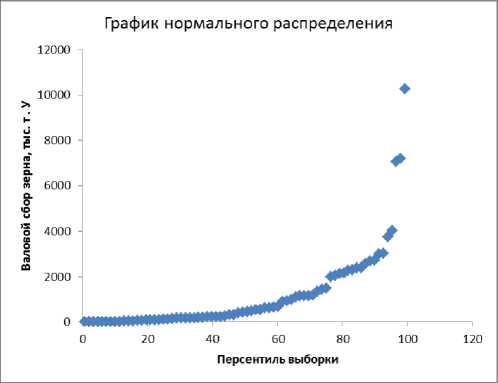

В результате построения модели многофакторной корреляционно-регрессионной зависимости производства зерна от ресурсной обеспеченности с достаточно высоким уровнем достоверности (табл. 10 и 11), определен резерв наращи- вания объема производства зерна в зависимости от наличия (увеличения) отдельных ресурсов.

График нормального распределения регионов (рис. 1) свидетельствует о том, что только при сбалансированном ресурсном потенциале наблюдаются высокие темпы прироста зерна. Он наблюдается в 5 регионах (Краснодарском, Ставропольском, Алтайском краях, Ростовской области и Татарстане).

Таблица 10

Показатели множественной корреляционной зависимости производства зерна от 9 факторов

|

Регрессионная статистика |

Дисперсионный анализ зависимости |

||||||

|

Множественный R |

0,943103 |

||||||

|

R -квадрат |

0,889444 |

Df |

SS |

MS |

F |

Значимость F |

|

|

Нормированный R -квадрат |

0,873897 |

Регрессия |

9 |

2,08E+08 |

23136496 |

57,21011 |

3,36803E- 27 |

|

Стандартная ошибка |

635,9345 |

Остаток |

64 |

25882414 |

404412,7 |

||

|

Наблюдения |

74 |

Итого |

73 |

2,34E+08 |

|||

Примечание. Составлено автором.

Показатели корреляционно-регрессионной зависимости

Таблица 11

|

Показатели |

Коэффициенты |

Стандартная ошибка |

t -статистика |

P -значение |

Нижние 95 % |

Верхние 95 % |

Нижние 95,0 % |

Верхние 95,0 % |

|

Y -пересечение |

-878,287 |

340,3292 |

-2,5807 |

0,012163 |

-1558,17284 |

-198,402 |

-1558,17 |

-198,402 |

|

1. Биоклиматиче-ский потенциал |

513,3673 |

336,729 |

1,524571 |

0,132293 |

-159,3261817 |

1186,061 |

-159,326 |

1186,061 |

|

2. Численность постоянного сельского населения |

0,500221 |

0,291775 |

1,714407 |

0,091293 |

-0,082666623 |

1,083109 |

-0,08267 |

1,083109 |

|

3. Обновление тракторов |

0,051116 |

0,119651 |

0,427212 |

0,670659 |

-0,187914762 |

0,290148 |

-0,18791 |

0,290148 |

|

4. Обновление зерноуборочных комбайнов |

1,390118 |

0,279862 |

4,967154 |

5,34E-06 |

0,831029052 |

1,949206 |

0,831029 |

1,949206 |

|

5. Внесение органических удобрений |

0,030755 |

0,021104 |

1,457284 |

0,149927 |

-0,011405698 |

0,072915 |

-0,01141 |

0,072915 |

|

6. Внесение минеральных удобрений |

2,937461 |

0,663253 |

4,428871 |

3,78E-05 |

1,612461413 |

4,262461 |

1,612461 |

4,262461 |

|

7. Доля посевов элитными семена ми |

12,96698 |

9,562115 |

1,356079 |

0,179839 |

-6,135537126 |

32,0695 |

-6,13554 |

32,0695 |

|

8. Объем краткосрочных кредитов |

-3,6E-06 |

7,11E-06 |

-0,51035 |

0,611563 |

-1,78254E-05 |

1,06E-05 |

-1,8E-05 |

1,06E-05 |

|

9. Объем инвестиционных кредитов |

-1,6E-06 |

5,08E-06 |

-0,32244 |

0,748171 |

-1,17808E-05 |

8,51E-06 |

-1,2E-05 |

8,51E-06 |

Примечание. Составлено автором.

Рис. 1. График нормального распределения регионов по зависимости от трансформационных и трансакционных факторов

Примечание. Составлено автором.

Таблица 12

Корреляционная зависимость производства продукции животноводства от различных факторов

|

Виды продукции |

Зависимость от следующих показателей |

||||||||

|

БКП |

Численность сельского населения |

Обновление кормо-уборочных |

Объемы краткосрочных кредитов за 5 лет |

Объемы инвестиционных кредитов за 5 лет |

Поставки племенных животных |

Создание и модернизация ското-мест |

Площадь пастбищ |

Производство зерна и зернобобовых |

|

|

Производство мяса скота и птицы на убой |

0,35 |

0,54 |

0,49 |

0,87 |

0,86 |

0,13 |

0,26 |

0,13 |

0,56 |

|

Производство мяса КРС |

0,12 |

0,75 |

0,78 |

0,47 |

0,38 |

0,43 |

0,52 |

||

|

Производство свиней на убой |

0,35 |

0,34 |

0,34 |

0,81 |

0,83 |

0,33 |

0,45 |

||

|

Производства мяса овец и коз |

-0,20 |

0,41 |

0,12 |

0,09 |

0,06 |

0,50 |

0,63 |

||

|

Производство птицы на убой |

0,35 |

0,40 |

0,31 |

0,80 |

0,82 |

0,43 |

|||

Примечание. Составлено автором.

В остальных регионах имеются трансакционные и трансформационные ограничения, поэтому имеющийся потенциал используется неэффективно и требует сбалансированности ресурсов.

Такие же расчеты были сделаны по всем отраслям животноводства, определено влияние отдельных факторов (табл. 12) и построена многофакторная корреляционно-регрессионная модель.

На третьем этапе разработаны прогнозы производства каждого вида продукции по регионам. Валовые сборы продукции растениеводства по субъектам Российской Федерации и видам культур определялись исходя из сложившейся специализации и прогнозируемых тенденций роста (заложенных в Госпрограмме).

Так, валовый сбор зерновых и зернобобовых культур конкретного региона ( Всб.зер.i ) определяет-

Таблица 13

Методика расчета прогнозных показателей территориально-отраслевой специализации сельскохозяйственного производства регионов

|

№ п/п |

Наименование показателя |

Частные методики |

|

1 |

Прогноз производства зерновых и зернобобовых |

В сб.зер.i = В сб. зер. О * D i.зер. |

|

2 |

Прогноз производства сахарной свеклы |

В сб.сах.i = В сб. сах. О * D i.сах. |

|

3 |

Прогноз производства овощей |

В сб.овощ.i = В сб. овощ. О * D i.овощ |

|

4 |

Прогноз производства картофеля |

В сб.карт.i = В сб. карт. О * D i.карт |

|

5 |

Прогноз производства плодов и ягод |

В сб.плод.i = В сб. плод. О * D i. плод |

|

6 |

Прогноз производства скота и птицы на убой (в живом весе) |

В сб.скот.i = В сб. скот. О * D i.скот |

|

7 |

Прогноз производства мяса свиней |

В сб.свин.i = В сб. свин. О * D i.свин |

|

8 |

Прогноз производства мяса КРС |

В сб.крс.i = В сб. крс. О * D i. крс |

|

9 |

Прогноз производства мяса птицы |

В сб.птица.i = В сб. птица О * D i |

|

10 |

Прогноз производства мяса овец и коз |

В сб.овец.i = В сб. овец. О * D i.овец |

|

11 |

Прогноз производства молока |

В сб.мол.i = В сб. мол. О * D i. мол. |

Примечание. Составлено автором.

Условные обозначения:

Производство зерна

Производство сахарной свеклы

Картофелеводство

Производство подсолнечника

Овощеводство

Плодоводство

Молочное скотоводство

Мясное скотоводство

Свиноводство

Птицеводство

Овцеводство и козоводство

Примечание. Составлено автором.

Рис. 2. Графическая модель территориально-отраслевой специализации регионов ЮФО

« я н

« о я м s о а в

в я о

|

« m а d о “ЧИЧ ° S s g |

Tf |

о ® ©4 |

4©^ |

00 о со |

О тГ |

CTf О Tf |

|||||||||

|

к S |

о с^ О О Ш 00 00 <П ^н |

rq ^ ri ©4 ГД ТГ 4© |

о |

г^ |

04 |

00 сч |

©4 тГ 1Л 4© |

cn ri co Tf |

©4 00 Г4 |

00 4© |

|||||

|

СО 5 со |

о го о СП Tf стГ ^н |

©4 О О гд оо — ГД |

ОО |

о< о Г1 |

1Г, |

©4 ©i |

©4 Tf |

©4^ |

|||||||

|

•V . О О о S 85 |

S ст g |

4© |

4© 1Г) m г? |

гч |

ОО |

04 |

00 со о сч |

СП ri тГ ©4 |

©4^ ©4 |

о о о 4© |

4© 00 CO |

||||

|

8 S У щ О О S £ § ё о § 8 |

® со ® s % ® |

СП стГ О еч Tf |

о cQ CN 4© |

^ 4© 4© |

СП |

4©^ С^Г ^ |

ОО' 04 ^ |

4© 8 со |

СП О со о е^ |

00 ri ©4 Tf Г4 |

©4^ ©с ©4 4© 4© |

r^ 4© 00 4© |

|||

|

S о Вё S |

о о СП CTf |

о 00 |

4© СП Tf |

СЧ ©4 |

о |

ОО |

и^ 4© со |

4© СП 4© |

CTf О О Г4 |

СП ui |

00 ui Г4 |

||||

|

S а Н н о ° 5 |

О о СЧ ©4 |

©4, ri Ш о СЧ |

об^ о |

eq СП |

4©^ 04 04 |

CD 4©" О |

Г1 rf Г1 04 |

оо" ОО |

4© 4© СП сч |

©С тГ Г4 СП |

CTf ©4 |

00 ri 4© 4© |

cn Tf u^ |

||

|

О ю * ст |

о о о о СЧ СП |

©X Tf 4© о 00 |

СП Tf 00 СП |

СП |

m |

со о тГ 00 |

о Tf |

©4^ 8 Г4 Г4 |

r^ P CTf |

ui CTf |

|||||

|

5 t g И Й о S з 5 S ° я F н О G 5 я |

©4, о ©4 00 о |

4© о тГ Ш СП СЧ |

к СЧ 00 |

Ор 04 4© |

8 |

CTf ©4 |

4© Г4 4© |

О О |

00 00 Г4 Tf |

||||||

|

01 со 5 “ S ™ О s о о Я ™ ОСТ П С О О 6 1-1 СО С Щ |

о о о <п |

о о СЧ СЧ |

^ СП СЧ |

О |

4©^ 4©" О |

3 |

8 |

©4^ ©С Tf |

ri СП ©4 |

©4^ |

co Г4 |

||||

|

со ° Ри S ст а К |

о S о |

ri ГД ГД ГД |

СЧ ©г ©4 Tf |

4© о 1Л СП 00 СЧ |

о o' |

°\ 4© ^ |

с^ |

о |

о 04 |

Tf со сч тГ о |

00 ri Tf m Г4 |

4© 8 |

О 00 u^ |

О О ©4 Г4 |

|

|

е Си д' |

а о S е G 35 в а о К И о в « а Я СТ |

§ IB 5 О в А w ,в Ь и 2 |

СТ Он < |

Он 5 5 $ СТ * «я • Он СП И |

< ю 6 * |

ю &?* сг> И |

ю § gs Г 4© |

я в аа ^ о а 8 о и 6 |

о e IB * a И |

о e IB a |

о e IB в 8 a в IO в |

О е я в в о 5 о 5 я СТ |

|||

к

Я

СК

X

и

В

СК в

-

СТ И О

S

к

§ 4

В

в

в

в

о

У 8 О CD .О С4

X

§

X в в

в

X

в

е

в в

в

в

к

и в

§ я о в

§ в в

в

в

-

в

в

X

в в

СК в в

-

-

в в о в

е

в в

в

в

в

к

в § в

в

СК и я о 3 m в § и в в в

в

в в

в

- cd В О в

в в

в

в

в

к

в

в cd В е

в

в

-

X в в

ся как произведение прогнозного валового сбора зерновых культур ( Всб. зер. О ) за соответствующий период развития на долю ( Di.зер. ), занимаемую этим регионом, в общем фактическом объеме производства по РФ (см. табл. 13). Аналогичные расчеты сделаны по каждой культуре растениеводства и отдельным отраслям животноводства.

На четвертом этапе было определено общее производство каждого вида продукции по федеральным округам путем суммирования объемов производства по отдельным регионам.

На пятом этапе выбираются приоритетные для каждого региона отрасли (см. табл. 14), которые определены при построении рейтинговых оценок регионов по каждому виду продукции.

На шестом этапе построена графическая модель каждого федерального округа, с размещением на его территории приоритетных отраслей по отдельным регионам (рис. 2).

Итак, посредством экономико-математического моделирования определена территориальноотраслевая специализация каждого региона Российской Федерации, которая может быть использована регионом при разработке стратегии своего развития, обосновании параметров целевых региональных программ, реализация которых позволит привлечь средства из федерального и регионального бюджета, а также средства частных инвесторов, смягчив тем самым трансакционные и трансформационные ограничения.

Таким образом, в рыночно-регулируемых условиях целесообразнее использовать имитационное моделирование, которое позволяет в условиях смешанной модели экономики и программно-целевого метода управления эффективно использовать имеющийся потенциал каждого региона (обоснованного с использованием системы моделей) для наращивания сельскохозяйственной продукции и продовольствия за счет развития приоритетных для каждого из них отраслей.

Список литературы Моделирование территориально-отраслевой специализации аграрного производства

- Иншаков, О. В. Институциональность экономического пространства в концепции пространственной экономики/О. В. Иншаков, Д. П. Фролов//Пространственная экономика. -2007. -№ 1. -С. 5-21.

- Клинцевич, Р. И. Направления совершенствования разработки региональных программ развития АПК/Р. И. Клинцевич//Региональная экономика. Юг России. -2014. -№ 1 (3). -С. 156-167.

- Кравченко Р.Г., Попов И.Г., Толпекин С.З. Экономико-математические методы в организации и планировании сельскохозяйственного производства/Кравченко Р.Г., Попов И.Г., Толпекин С.З. -Москва: Колос, 1967. -424 с.

- Крылатых, Э. Н. Система моделей в планировании сельского хозяйства/Э. Н. Крылатых. -М.: Экономика, 1979. -200 с.

- Митрофанова, И. В. Программно-целевой подход к управлению территорией: анализ современного отечественного опыта/И. В. Митрофанова//Региональная экономика: теория и практика. -2006. -№ 6. -С. 32-38.

- Митрофанова, И. В. Институциональное обеспечение стратегического планирования территориального развития в России/И. В. Митрофанова, С. А. Чаркин, И. А. Митрофанова//Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Экономика. Управление. Право. -2011. -Т. 11, № 1. -С. 43-51.

- Митрофанова, И. В. Хозяйственный комплекс ЮФО в условиях ВТО: пути снижения отраслевых рисков/И. В. Митрофанова, Г. И. Старокожева//Региональная экономика. Юг России. -2013. -№ 1. -С. 75-82.

- Национальный доклад «О ходе и результатах реализации в 2012 г. Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы». -М.: Росинформагротех, 2013. -282 с.

- Огнивцев, С. Б. Моделирование АПК: теория, методология, практика/С. Б. Огнивцев, С. О. Сиптиц. -М.: Энциклопедия российских деревень, 2002. -280 с.

- Оксанич, Н. И. Трансформация мер государственной поддержки АПК Южного федерального округа в условиях ВТО/Н. И. Оксанич//Региональная экономика. Юг России. -2014. -№ 1 (3). -С. 148-155.

- Оксанич, Н. И. Роль программно-целевого подхода в развитии отраслей АПК ЮФО/Н. И. Оксанич//Региональная экономика. Юг России. -2013. -№ 2. -С. 150-162.

- Оксанич, Н. И. Экономическая устойчивость сельскохозяйственных организаций: монография/Н. И. Оксанич. -М.: Восход-А, 2007. -416 с.

- Оксанич, Н. И. Размещение отраслей АПК России: монография/Н. И. Оксанич. -М.: Восход-А, 2011. -652 с.

- Оксанич, Н. И. Развитие государственно-частного партнерства в АПК: монография/Н. И. Оксанич. -М.: Восход-А, 2013. -328 с.

- Политова, И. Д. Дисперсионный и корреляционный анализ в экономике сельского хозяйства/И. Д. Политова. -М.: Колос, 1978. -192 с.

- Селютин, В. В. Методологические аспекты стратегического планирования развития региональных систем/В. В. Селютин, А. Н. Горшкова, Е. В. Ушканова//Региональная экономика. Юг России. -2014. -№ 1. -С. 105-113.

- Федеральная служба государственной статистики. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.fedstat.ru/indicators/start.do. -Загл. с экрана (дата обращения: 09.12.2013).