Моделирование знаний в задаче экспертного мониторинга в условиях предупреждения столкновения судов

Автор: Касапенко Д.В.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Механика и машиностроение

Статья в выпуске: 3-2 т.11, 2009 года.

Бесплатный доступ

Представляется вопросно-ответный подход и комплекс средств моделирования знаний в системе экспертного мониторинга надводной обстановки судна. Для базы знаний, в основу которой положены международные нормативы действий по предупреждению столкновения судов, приводятся образцы прецедентов.

Вопросно-ответный подход, моделирования знаний, экспертный мониторинг, надводная обстановки судна, предупреждение столкновения судов

Короткий адрес: https://sciup.org/148198647

IDR: 148198647

Текст научной статьи Моделирование знаний в задаче экспертного мониторинга в условиях предупреждения столкновения судов

чаев, в то время как конструктивные недостатки оборудования дают немногим более 10 %).

По этой причине техническая автоматизация в предупреждении столкновения судов дополняется обязательным освоением и закреплением нормативного опыта лицами, на которых возложена ответственность за предотвращение столкновений. Из-за того, что к нормативному опыту необходимо обращаться в реальных ситуациях возможного столкновения, в практику управления судами внедряют полезные средства моделирования и принятия решений, в том числе и экспертные системы мониторинга ближней надводной обстановки.

Ниже представлен вопросно-ответный подход к моделированию нормативных знаний, используемых в решении задачи экспертного мониторинга, позволяющий полезно объединить автоматизированный анализ обстановки с её автоматическим анализом интеллектуальными агентами, каждый из которых моделирует “поведение” определённого судна.

В основе вопросно-ответного подхода к решению задач лежит [3, 6] построение (в формах программирования) их концептуальных решений из концептуальных конструктов типов “задача”, “вопрос” и “ответ” в инструментальной среде специализированного процессора WIQA (Working In Questions and Answers). Вопросноответная программа (QA-программа) любой задачи строится как её модель, в результате адаптации и наполнении содержанием типовой QA-модели, структура которой приведена на рис. 1.

Структура типовой QA-модели определена как система архитектурных видов, каждый из которых (если он материализован) оперативно открыт для интерактивного доступа в корпора-

Рис. 1. Типовая вопросно-ответная модель задачи

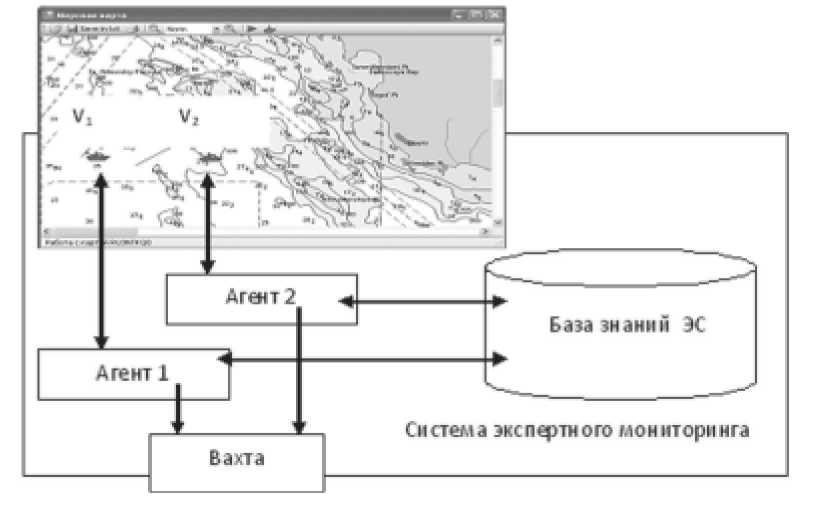

Рис. 2. Система экспертного мониторинга

тивной сети. Система архитектурных видов определена так, чтобы её можно было настроить на построение концептуального решения любой задачи в инструментально-технологической среде Rational Unified [5].

Для экспертного мониторинга надводной обстановки необходимые QA-модели следует настраивать на процессы, которые осуществляются в среде, представленной на рис. 2.

В среде мониторинга регистрируется ближняя надводная обстановка (в радиусе 15 миль), включающая навигационные характеристики всех судов в определённом темпе обсервации их движения. Регистрируемые состояния оцениваются на их отношения с нормативами Международных Правил Предупреждения Столкновения Судов (МППСС-72) [1] с учётом хорошей морской практики [4]. В оценивании участвуют вахта своего судна (автоматизированный режим) и агенты (автоматический режим), представляющие все суда, находящиеся в ближней надводной обстановке. Вахта, когда это не-

Z*: Экспертный мониторинг

-

Z 1 : Задача эксплуатации

Z11: Экспертная система

Z 111 : Документирование

Z 112 : Взаимодействие с агентом

Z12: Представление надводной обстановки

Z121: Фактическое представление

Z 122 : Прогнозируемое представление

Z123: Интеллектуальный агент

Z1231: Взаимодействие с БЗ

Z1232: Документирование

I---г- Z12k: Интеллектуальный агент A(Ck)

I I Z12k1: Взаимодействие с БЗ

Z12k2: Документирование

-

Z 2 : Тренажёрная задача

Рис. 3. Структура дерева задач экспертного мониторинга обходимо, принимает решение с позиций интегрального оценивания.

Для материализации процесса экспертного мониторинга разработано приложение EmWIQA (Expert monitoring WIQA), в котором используется дерево задач (задачный вид), представленное на рис. 3.

В приложение EmWIQA (базовый язык С# под Microsoft.Net) встроены два режима – режим эксплуатации и тренажёрный режим, отличающиеся в основном только версией ввода оперативных данных. В режиме эксплуатации (реализованном частично) источником навигационных данных служит специализированное аппаратно-программное обеспечение судна, в то время как в тренажёрном режиме (реализованном в полном объёме) ближняя надводная обстановка и навигационное развитие событий имитируются программно. Взаимодействие с базой знаний (БЗ) в каждом из режимов осуществляется идентичным образом.

Основу базы знаний системы EmWIQA определяет продукционное содержание руковод- ства МППСС-72. Такое содержание было извлечено и формализовано в соответствии со спецификациями вида с позиций “опыта”, входящего в QA-модель задачи Z*. Средства этого вида позволяют создавать декларативные и процедурные прецеденты, каждый из которых в БЗ кодируется в версиях для автоматизированного и автоматического доступа и применения.

Каждый экземпляр декларативного прецедента включает его текстовое описание и вопросно-ответное представление такого текста (QA-модель прецедента), а также представление прецедента на языке логики предикатов первого порядка. Каждый экземпляр процедурного прецедента дополнительно включает псевдокод реакции (для автоматизированного доступа) и её исполняемый код (для автоматического доступа). Для представления ценности (значимости) прецедентов в средства вида с позиций «опыта» введён показатель, регистрирующий успешность применения прецедента.

В результате обработки руководства МППСС-72 из текстов его 37 правил и коммен- тариев к правилам [1,2,4] извлечено около 150 продукционных правил, для каждого из которых сформирован определённый прецедент.

Для детализации и демонстрации вышесказанного (упрощая формальные описания прецедентов, но сохраняя их сущность), приведём ряд прецедентов базы знаний системы EmWIQA. В руководство МППСС-72 включено следующее правило:

Правило 14. Когда два судна с механическими двигателями(МД) сближаются на противоположных или почти противоположных курсах так, что возникает опасность столкновения, каждое из них должно изменить свой курс вправо, с тем чтобы каждое судно прошло у другого по левому борту.

С правилом 14 в системе EmWIQA связано следующее его предикатное описание:

& (курс1 - курс2 ? 11, 5)& (<р1(место1, место2) = Норматив!) ^ ^ Изменить курс вправо (Норматив2) .

В предикатном описании прецедента, соответствующего Правилу 14, как и в предикатных описаниях других прецедентов, используются версии типового предиката “Has - Имеет”, позволяющего логически приписать судну его навигационные характеристики так, чтобы их можно было использовать в выражениях для предикатов отношений типа “<”, “>” и “=”. Функция j(место1, место2), определяющая расстояние между судами, является примером одного из таких выражений. В описание (как и в другие описания, если это необходимо) включаются элементы “хорошей морской практики”. В рассматриваемом случае – это “11,5о”, “Норматив1” и “Норматив2”.

Особое место в базе знаний занимает набор прецедентов, раскрывающих оценки и действия в условиях, регламентированных правилом 15 руководства МППСС’72, связанным с “Ситуацией пересечения курсов”:

Правило 15. Когда два судна с механическими двигателями идут пересекающимися курсами так, что возникает опасность столкновения, то судно, которое имеет другое на своей правой стороне, должно уступить дорогу другому судну и при этом оно должно, если позволяют обстоятельства, избегать пересечения курса другого судна у него по носу.

За обобщённостью формулировки этого правила скрывается совокупность определённых, но различных ситуаций “пересечения курсов кораблей с разным навигационным статусом в различных условиях надводной обстановки”. Для вы- полнения этого правила приходится отслеживать предшествующие и текущее состояние надводной обстановки и прогнозировать её развитие до состояний, позволяющих выбрать подходящее маневрирование, снимающее опасность столкновений.

В набор прецедентов, учитывающих детали фактических ситуаций, например, входит следующий прецедент:

Наз1(имя_судна1, МД) & Наз1(имя_судна2, МД)& & Наз2(имя_судна1, место1)&Наз2(имя_судна2, место2) & & Наз3(имя_судна1, курс1)& &Наз3(имя_судна 2, курс2) & & Наз4(имя_судна1, скорость1) & На84(имя_судна2, скорость2)& & (курс1 - курс2 > 11, 5) & ( CPA- D oc — A D i ? 0) &

Большую группу правил МППСС-72 составляют нормативные действия, нацеленные на употребление огней и знаков (правила 20-31). В прецедентах этой группы устанавливается в каких условиях проявляются варианты, обусловленные навигационным статусом. Примером одного из таких прецедентов может быть следующее уточнение правила 23:

Нах1(имя_судна1, МД & «Темно» ^ впереди (Огонь_1) & & сзади «Огонь_2) & выше (Огонь_2, Огонь_1).

При формировании БЗ была использована унификация лексики, используемой в описании прецедентов с помощью средств логики предикатов. Для такой унификации использовались тексты МППСС-72 и тексты курса лекций по этому руководству []. С помощью утилиты, выделяющей лексемы, было извлечено их исходное множество, из которого на втором шаге были исключены все лексемы, значения которых не имеют прямого отношения к специфике содержания МППСС-72. Таких лексем оказалось около 600. После чего из результата второго шага были отобраны лексемы (225 единиц), выполняющие функции терминов. На отобранные термины в БЗ возложены функции нормативной лексики, в первую очередь той, которая используется в предикатных описаниях прецедентов.

Напомним, что предикатные описания в прецедентах дополнены их вопросно-ответными моделями, которые используются в автоматизи- рованном режиме для доступа к прецедентам, и исполняемыми кодами, обеспечивающими автоматический доступ к прецедентам и их использование агентами.

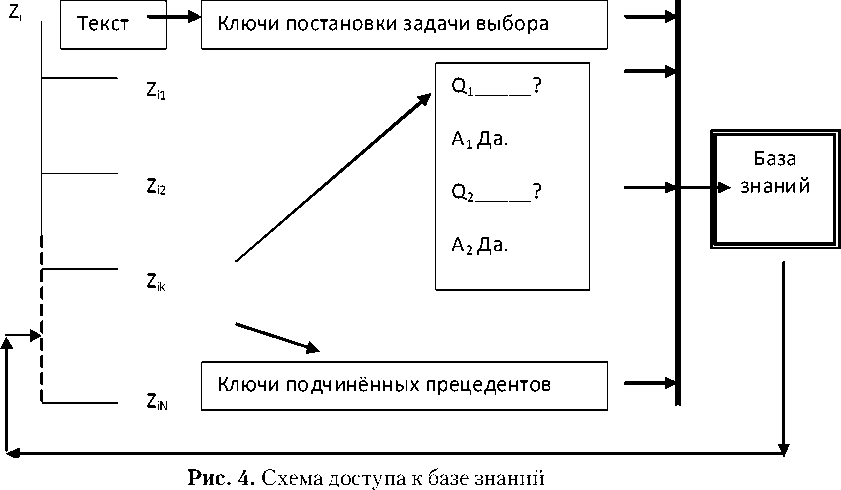

Доступ к прецедентам базы знаний системы EmWIQA осуществляется как решение задач выбора {Zi}, каждая из которых (задача Zi или подчинённая ей задача Zik) порождается и включается в общее дерево задач ситуативно (рис. 4), если сложились условия, затребовавшие её решения.

Функции постановки задачи каждой типовой задачи выбора выполняет текстовое представление прецедента, соответствующего этой задаче. QA-модель прецедента используется как средство для классификационного расспроса вахтенного о ситуации выбора по её существенным признакам (“ключам” выбора). Работа с подчинёнными прецедентами (если они оказываются необходимыми в сложившейся ситуации) введена специально и проводится “снизу вверх”, что позволяет повысить адекватность решения общей задачи выбора за счёт учета контекстных отношений между прецедентами. Каждый из подчинённых прецедентов, подтвердивших потенциальную пригодность “порождает и передаёт” в процесс решения задачи выбора список “ключей” о контексте, подготовленный при создании прецедента.

Механизмы классификационного расспроса и использования “ключей” являются общими для автоматизированного и автоматического доступа к базе знаний, что позволяет вахтенному “понимать” решение задач выбора “агентами”. В классификационном расспросе и работе с ключами вахтенному доступны полезные средства визуализации комплекса EmWIQA.

Для снижения негативных проявлений чело- веческого фактора в условиях потенциального столкновения судов лицам, ответственным за вахту, необходима оперативная экспертная поддержка в действиях, затрагивающих нормативы системы правил МППСС-72. Для осуществления экспертной поддержки полезны средства мониторинга, в основу которых положен вопросно-ответный подход, обеспечивающий использование единообразных механизмов в реализации и исполнении базовых функций экспертной системы.

Комплекс средств экспертного мониторинга EmWIQA разработан так, что с применением каждой базовой функции связывается исполнение QA-программы, соответствующей этой функции. Вопросно-ответное программирование применяется, в том числе, и для функций, обслуживающих создание базы знаний EmWIQA и доступ к её содержимому.

Вопросно-ответные формы взаимодействия со знаниями естественны для интеллекта, поскольку со-знание диалогично по своей природе. Именно по этой причине в коды прецедентов БЗ включены их QA-модели. В разработанной системе экспертного мониторинга QA-модели прецедентов включаются в общее дерево задач как модели задач выбора, после чего к ним применимы общие механизмы работ с задачами, используемые в системе EMWIQA, в том числе и средства QA-моделирования.

К числу основных положительных эффектов от включения QA-моделирования в процессы мониторинга относятся: возможность оперативной интеграции интеллектуальных ресурсов для реагирования в сложных ситуациях; специфический и полезный вид “помощи” в формах воп-

Z* I

Д

е р е

в

о

з

а

д а I

ч

росно-ответного анализа, причём не только в запланированных ситуациях.

С использованием средств QA-программирования и QA-моделирования создана и включена в базу знаний система прецедентов, извлечённая из международных правил предупреждения столкновения судов МППСС-72. Система прецедентов открыта, что позволяет уточнять вложенные в неё продукции за счёт опыта “хорошей морской практики” и, тем самым, повышать их профессиональную ценность и адекватность типовым ситуациям в предметной области предупреждения столкновения судов.

Список литературы Моделирование знаний в задаче экспертного мониторинга в условиях предупреждения столкновения судов

- Коккрофт А.Н., Ламеер Дж. Н.Ф. Руководство по правилам предупреждения столкновения. Спб.: ООО МОРСАР, 2005. 302 c.

- Письменный М.Н. Краткий курс лекций по изучению МППС/http://pilotservice.narod.ru/masters.html

- Соснин П.И., Касапенко Д.В. Принятие решений в экспертных вопросно-ответных средах//Труды международной конференции "Интеллектуальные системы", М.: Физматлит, 2008. С. 248-255.

- Яскевич А.П., Зурабов Ю.Г. Комментарии к МППСС 72. М.: Транспорт, 1990. 480 с.

- Kroll P. and Kruchten Ph. The Rational Unified Process Made Easy: A Practitioners Guide to the RUP, Addison Wesley, 2003.

- Sosnin P. I. Question-Answer Models of Decision-Making Tasks in Automated Designing,//Proc. of the 22nd European Conference on Modelling and Simulation (ECMS'2008). 2008. pp. 173-180,