Модельно-диагностический комплекс формирования составов женских акробатических групп на этапе специализированной подготовки

Автор: Давыдов В.Ю., Трифонов А.Г., Южикова О.С.

Журнал: Физическое воспитание и спортивная тренировка @journal-fvist

Рубрика: Методика и педагогические технологии физического воспитания и спортивной тренировки

Статья в выпуске: 1 (5), 2013 года.

Бесплатный доступ

В исследовании были отобраны показатели, обуславливающие достижение высокого спортивного результата акробатами парных и групповых упражнений и разработан модельно-диагностический комплекс для оценки основных сторон перспективности спортсменов при формировании составов женских акробатических групп на этапе спортивного совершенствования.

Одаренность, модельные характеристики, двигательные качества, конституциональные типы, биологический возраст, типы развития, физическая и индивидуальная техническая подготовленность, индивидуально-психологические особенности

Короткий адрес: https://sciup.org/140125468

IDR: 140125468

Текст научной статьи Модельно-диагностический комплекс формирования составов женских акробатических групп на этапе специализированной подготовки

Целенаправленная и многолетняя подготовка и воспитание спортсменов высокого класса – сложный процесс, качество которого определяется целым рядом факторов. Одним из основополагающих выступает отбор двигательно - одаренных детей для занятий спортом.

Характерной особенностью современного периода развития спорта является научно обоснованный поиск талантливой молодежи, способной выдержать большие нагрузки и высокие темпы спортивного совершенствования. Вместе с тем, в практике спорта достаточно примеров неоправданного «отсева» и преждевременного ухода многих перспективных юных спортсменов. Это, в известной мере, следствие просчетов тренеров, недостаточно владеющих основами юношеского спорта. Важную роль в управлении подготовкой спортивных резервов играют знания методологии спортивной ориентации и отбора.

Современная акробатика, представляет целый ряд разнообразных требований к качественным особенностям занимающихся. Это обусловлено наличием семи видов акробатики и многообразием внутривидовых специализаций. Поэтому, специалист в области теории и методики преподавания акробатики должен обладать глубокими профессиональными знаниями, умениями и навыками в области спортивной ориентации и отбора. Современная практика отбора юных спортсменов для ряда видов спорта и, в частности, акробатики предъявляет вполне определенные и довольно жесткие требования к их морфологическим и функциональным показателям. Так, начальная и специальная подготовка в плавании, гимнастике, фигурном катании, акробатике и т. д. происходит с 7—9 до 14—18 лет, в период активного биологического становления человека.

Именно в этом возрастном периоде важно определить «моторную одаренность», перспективность детей и подростков для занятий тем или иным видом спорта. Весьма важно при этом учитывать явления акцелерации и ретардации.

Решающее значение приобретает разработка модельных характеристик морфофункциональных и двигательных показателей для интегральной оценки перспективности акробаток на этапе специализированной тренировки в спортивной акробатике.

Решение данной задачи должно включать в себя: определение ведущих характеристик телосложения и моторики, выявление их стабильности и информативности; разработку шкал оценки результатов тестирования; определение уровней развития и модельных характеристик с учетом возраста и внутривидовой специализации на этапе специализированной подготовки, изучение индивидуально-психологических особенностей, биологический возраст, уровни акцелерации и ретардации. Такой методический подход применяется для научного обоснования системы педагогического контроля в большинстве видов спорта.

Методы исследования: соматоскопия, антропометрия, расчет компонентов состава массы тела поводился по формулам [3], типы конституции определялись по [1], [2], спирометрия, тестирование физической подготовленности.

Анализ полученных данных с помощью статистического пакета «Excel». Всего было обследовано 186 спортсменов в возрасте 7-18 лет.

В результате проведенного исследования нами были отобраны показатели, обусловливающие достижения высокого спортивного результата акробатами в парных и групповых упражнениях.

Важным звеном в разработке модельных характеристик акробатов изучаемой специализации является выявление стабильности рассматриваемых показателей.

Анализ стабильности позволил выявить три группы показателей.

К первым, наиболее стабильным, относятся показатели длины тела, качество выполнения специальных тестов: мост, шпагат, наклон стоя, балансирование на бруске.

Ко второй группе относятся масса тела, окружность грудной клетки, жизненная емкость легких, скорость бега на 20 м., отжимания за 10 с, – обладающие меньшей стабильностью, но большой прогностичностью для планирования и прогнозирования учебно-тренировочного процесса.

Третья группа показателей, с наименьшей степенью стабильностью, включила в себя показатели физической подготовленности, оцененные по результатам в подтягивании, отжиманиях в упоре лежа, поднимании ног в висе, приседании на одной ноге. Данные показатели более всего подвержены влиянию тренировочного фактора.

Важнейшей задачей комплексного педагогического контроля являлась разработка системы оценки результатов тестирования.

Результаты анализа исследуемых показателей свидетельствуют о том, что для достижения спортивного мастерства акробатам высокой квалификации необходим высокий уровень развития двигательных качеств независимо от внутривидовой специализации.

«Низкий» или «ниже среднего» уровни развития антропометрических показателей характерны для «верхних» акробатов, а «высокий» и «выше среднего» – для акробатов, выполняющих функцию нижних и средних.

Одновременно с определением морфологических и двигательных особенностей нами изучались предпочтительные типы конституции, характерные для акробаток, специализирующихся в женских групповых упражнениях.

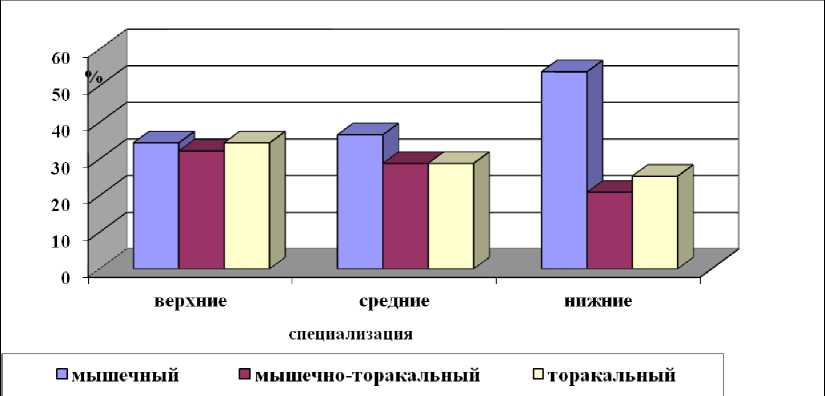

Анализ соотношения контингента акробаток с учетом внутривидовой специализации показал, что среди «верхних» 34,4% обследуемых относятся к мышечному типу конституции, 23,2% – мышечно-торакальному и 34,4% – к торакальному; среди «средних» – 36,6%, 28,8%, 28,8% и «нижних» – 53,8%, 20,9%, 25,3% соответственно (рис. 1). Представителей астеноидного и дигестивного типов конституции нами отмечено не было.

В результате обследования было выявлено, что спортсменки высокой квалификации, специализирующиеся в женских групповых упражнениях, относятся к мышечному, торакальному и мышечно-торакальному типам конституции.

Рис.1.Распределение акробаток различных конституциональных типов по амплуа

Анализ соответствия паспортного возраста биологическому выявил следующее: большинство обследуемых (68%) относятся к ретардированному типу развития, т.е. отстающему. Второе место (30,9%) занимают испытуемые, чей паспортный возраст соответствует биологическому. И лишь 1,1% обследованных относятся к лицам с опережением биологического созревания (табл. 1).

Такая ретардация полового созревания объясняется наследственными факторами, усугубляющимися интенсивными тренировками, дефицитом общей массы тела, в частности, ее жирового компонента. Отставание биологического возраста от паспортного у акробаток разных амплуа, имеющих высокую спортивную квалификацию, составляет в среднем 2 года.

Таблица 1

Распределение акробаток различных амплуа с разными уровнями биологического созревания по типам конституции

|

Амплуа |

Уровни созревания организма |

п, количество чел. |

Доля акробаток сданным уровнем созревания % |

Доля акробаток с данным уровнем созревания в зависимости от типа конституции |

||

|

мышечный |

торакальн. |

мышечноторакальный |

||||

|

верхние |

отстает |

49 |

83 |

23,8 |

33,8 |

25,4 |

|

соответствует |

10 |

17 |

10,2 |

0 |

6,8 |

|

|

опережает |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

|

всего |

59 |

100 |

34 |

33,8 |

32,2 |

|

|

средние |

отстает |

33 |

63,5 |

23,1 |

23,1 |

17,3 |

|

соответствует |

19 |

36,5 |

13,5 |

11,5 |

11,5 |

|

|

опережает |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

|

всего |

52 |

100 |

36,6 |

34,6 |

28,8 |

|

|

нижние |

отстает |

39 |

58,2 |

28,4 |

14,9 |

14,9 |

|

соответствует |

26 |

38,8 |

22,4 |

10,4 |

6 |

|

|

опережает |

2 |

3 |

3 |

0 |

0 |

|

|

всего |

67 |

100 |

53,8 |

25,3 |

20,9 |

|

Отставание биологического возраста от паспортного обнаружено у акробаток всех рассматриваемых типов конституции: у лиц торакального типа – среди «верхних» (33,8%), среди «средних» – у представителей мышечного и торакального типов (23,1%), у представителей мышечного типа конституции среди «нижних» (28,4%). Соответствие паспортного и биологического возрастов отмечается у акробаток всех представленных типов конституции, кроме торакального среди «верхних» акробаток.

Лица с биологическим возрастом, опережающим паспортный, отмечены лишь у представительниц мышечного типа конституции среди «нижних».

Следует отметить, что у спортсменок высокой квалификации, занимающихся групповыми упражнениями, не было зафиксировано представителей астеноидного и ди-гестивного типов телосложения.

Представители астеноидного типа конституции отличаются слаборазвитыми мышечной и жировой системами. В силу этого у представителей данного конституционального типа наблюдаются некоторые отставания в показателях скоростной и скоростно-силовой подготовленности. Дигестивный тип наряду с хорошо развитой мышечной тканью имеет чрезмерный жировой компонент (свыше 20%), что затрудняет выполнение упражнений, связанных с перемещением тела в пространстве. У представителей диге-стивного типа телосложения наблюдается тенденция к опережению биологическим возрастом паспортного. Собственные исследования этого вопроса совпадают с данными других специалистов.

В силу этих особенностей такие конституциональные типы не могут быть использованы в практике рассматриваемого вида спорта, поскольку их обладатели не достигнут высоких результатов. В результате проведенного анализа соматотипов акробаток, специализирующихся в женских групповых упражнениях, были получены данные, приведенные в таблице 2.

Таблица 2

Распределение соматических типов спортсменок, занимающихся женскими групповыми упражнениями, по разным возрастам

|

Соматические типы возраст (лет) |

n, кол-во чел. |

МиС |

МеС |

МаС |

|||

|

Кол-во |

% |

Кол-во |

% |

Кол-во |

% |

||

|

7 |

12 |

3 |

25,00 |

9 |

75,00 |

– |

– |

|

8 |

18 |

6 |

33,33 |

12 |

66,67 |

– |

– |

|

9 |

18 |

5 |

27,77 |

16 |

72,23 |

– |

– |

|

10 |

15 |

4 |

26,66 |

11 |

73,33 |

– |

– |

|

11 |

14 |

4 |

28,57 |

10 |

71,43 |

– |

– |

|

12 |

14 |

4 |

28,57 |

10 |

71,43 |

– |

– |

|

13 |

13 |

3 |

23,07 |

10 |

76,93 |

– |

– |

|

14 |

16 |

4 |

25,00 |

12 |

75,00 |

– |

– |

|

15 |

19 |

4 |

21,05 |

15 |

78,94 |

– |

– |

|

16 |

14 |

2 |

11,76 |

15 |

88,23 |

– |

– |

|

17 |

13 |

1 |

7,69 |

12 |

02,30 |

– |

– |

|

18 |

12 |

– |

– |

10 |

83,34 |

2 |

16,66 |

Во всех возрастных группах преобладает мезосоматический тип (МеС), частота которого у акробаток 7-18 лет увеличивается от 66,67 % до 100 %. Микросоматический тип (МиС) имеет обратную тенденцию: частота его у спортсменок уменьшается от 25,0 % до 0 %. Макросоматический (МаС) тип у акробаток встречается лишь в возрасте 18 лет.

Таким образом, скорость возрастного созревания и тип телосложения являются важными характеристиками особенностей физического развития акробаток, специализирующихся в женских групповых упражнениях.

Учитывая тесную взаимосвязь конституционального типа со скоростью процессов полового созревания в онтогенезе, необходимо рассматривать тип телосложения, соматотип спортсменок как модельно-диагностический критерий для отбора девушек и комплектования партнеров для занятий женскими групповыми упражнениями.

Для девушек, занимающихся спортивной акробатикой, характерно медленное, но прогностически благоприятное становление спортивного мастерства при замедленном темпе полового развития. Следовательно, учет индивидуальных особенностей темпов биологического созревания должен быть использован при комплектовании составов женский троек, при построении и планировании тренировочного процесса, при индивидуализации методики тренировки.

Отставание биологического возраста от паспортного обнаружено у акробаток всех рассматриваемых типов конституции: у лиц торакального типа – среди «верхних» (33,8%), среди «средних» – у представителей мышечного и торакального типов (23,1%), у представителей мышечного типа конституции среди «нижних» (28,4%). Соответствие паспортного и биологического возрастов отмечается у акробаток всех представленных типов конституции кроме торакального среди «верхних» акробаток.

Лица с биологическим возрастом, опережающим паспортный, отмечены лишь у представительниц мышечного типа конституции среди «нижних».

В силу этих особенностей такие конституциональные типы не могут быть использованы в практике рассматриваемого вида спорта, поскольку их обладатели не достигнут высоких результатов.

Важное значение для определения пригодности акробаток для занятий женскими групповыми упражнениями является выявление высокононаследуемых индивидуальнопсихологических особенностей спортсменок и сочетание их между партнерами.

Изучение индивидуально-психологических особенностей спортсменок позволило выявить комплекс личностных черт, характерных для взаимодействующих партнеров. Это средний или высокий уровень показателей свойств нервных процессов (сила, подвижность и уравновешенность); по признакам «экстраверсия-интроверсия» обнаружился гетерогенный характер сочетаний, при этом, желательно, наличие лишь одного партнера в составе женской тройки с экстравертной направленностью. Данное сочетание позволяет повысить информационный обмен, что способствует повышению сплоченности коллектива.

Для выявления возможностей применения разработанных комплексных модельных характеристик и эффективности использования их в процессе комплектования составов женских троек на этапе специализированной подготовки был подведен педагогический эксперимент, результаты которого и подтвердили нашу рабочую гипотезу.

Динамика показателей технической подготовленности свидетельствует о том, что между экспериментальной и контрольной группами не выявилось достоверных различий по уровню спортивного мастерства в индивидуальных упражнениях – акробатических прыжках (t=0,621, Р>0,05) и при выполнении хореографических элементов (t=0,792, Р>0,05), но они достоверно отличаются друг от друга по основным показателям спортивно-технической подготовленности – по технике выполнения балансовых (t=2,230, Р<0,05), прыжков на батуте (t=2,313, Р<0,05) и соревновательной оценке (t=2,252, Р<0,05), то есть по ведущим характеристикам, определяющим спортивное мастерство в женских групповых упражнениях.

Так как группы не отличаются по показателям физической и индивидуальной технической подготовленности, можно констатировать, что преимущество эксперимен- тальной группы достигается засчет предварительного отбора и комплектования составов женских троек по предложенным нами модельным характеристикам.

Таким образом, в результате естественного педагогического эксперимента подтвердилось предположение о том, что применение основных показателей модельных характеристик телосложения, моторики и некоторых свойств личности акробаток высокой квалификации для комплектования составов женских акробатических групп на этапе специализированной подготовки позволяет повысить эффективность всей системы подготовки спортсменок в рассматриваемом виде спортивной акробатики.

Выводы

Таким образом, результаты проведенного исследования позволили разработать модельно-диагностический комплекс для оценки основных сторон перспективности спортсменок при формировании составов женских акробатических групп на этапе специализированной подготовки.

Основными его составляющими являются:

-

1. Комплекс тестов, характеризующий степень развития двигательных качеств акробаток высокой квалификации.

-

2. Модельные характеристики перспективности акробаток различных амплуа для занятий женскими групповыми упражнениями.

-

3. Комплекс высоконаследуемых индивидуально-психологических особенностей акробаток, специализирующихся в женских акробатических упражнениях.

Список литературы Модельно-диагностический комплекс формирования составов женских акробатических групп на этапе специализированной подготовки

- Дорохов, Р.Н. Алгоритм оценки соматического типа детей и подростков для ориентации в видах спорта: методическое письмо/Р.Н. Дорохов. -Смоленск: СГИФК, 1980. -21 с.

- Штефко, В.Г., Д. Островский. Схемы клинической диагностики конституциональных типов/В.Г. Штефко. -М.: 1929.

- Matiеgka J. Antropologie/J. Matiеgka. -Praha: vol.11, № 4, 1925.