Модернизация европейской системы образования в условиях глобализации

Автор: Добренькова Е.В., Кучумова О.П.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Рубрика: Гуманитарные науки

Статья в выпуске: 5 (50), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье проанализированы аспекты изменения системы образования Европы, спровоцированные процессом глобализации, а также пути становления унифицированной структуры системы образования, повлекшие за собой необходимость создания соответствующей нормативно-правовой базы. Автором изложены критерии качества, предъявляемые к образовательным системам, рассмотрены аспекты государственного и частного образования, глобального рейтинга вузов. В целях изучения уровня подготовки кадров в Европе по направлениям проанализирован уровень неграмотности населения на примере Италии и Греции, описаны требования, предъявлявшиеся к специалисту в условиях глобализации, обозначены взаимосвязи понятий «глобализация» и «интернационализация».

Глобализация, интернационализация, принцип субсидиарности, глобальная информатизация, глобальная ориентация, качество образования, образовательная система, дистанционное обучение, электронная глобализация

Короткий адрес: https://sciup.org/142142942

IDR: 142142942 | УДК: 316.42

Текст научной статьи Модернизация европейской системы образования в условиях глобализации

Термины «глобализация», «глобальный» стали систематически использоваться с конца 1980-х гг. для обозначения взаимозависимости человечества, акцентирующейся на единообразии во всех сферах жизни общества и стремящейся к организации общего пространства совместной жизни народов и государств [1].

Первые тенденции к модернизации европейской системы образования наметились в 1980-х гг. Модернизация при этом не только затрагивала технический прогресс, но и подразумевала формирование новых ценностных ориентиров [2]. Но процесс интеграции проходил медленнее, чем в секторах политики, напрямую касавшихся экономики. Первым шагом в этом направлении стал Единый европейский акт (1986), в котором Организация по сотрудничеству и Всемирный банк определили перспективы образования.

Во второй половине XX в. был принят ряд нормативных актов, призванных внести единообразие в систему требований, предъявляемых к студентам. Среди них – 6 конвенций: «Европейская конвенция об эквивалентности дипломов, открывающих доступ в университе- ты» (1953), «Европейская конвенция об эквивалентности сроков университетского образования» (1956), «Европейская конвенция об академическом признании университетских квалификаций» (1959), «Конвенция о признании учебных курсов, дипломов о высшем образовании и ученых степеней в государствах региона Европы» (1979), «Европейская конвенция об общей эквивалентности периодов университетского образования» (1997), «Конвенция о признании квалификаций, относящихся к высшему образованию в Европейском регионе» (1997).

Однако должное внимание к проблемам образования наметилось лишь с момента подписания Маастрихтского договора в 1992 г., когда образование впервые заняло относительно важное место в дискуссиях о будущем Европы. Более того, в этом договоре в документы был введен ранее не применявшийся принцип субсидиарности как гарантия того, что полномочия Комиссии Европейских сообществ не будут в дальнейшем расширяться.

Осуществление дальнейшей гармонизации европейской системы образования проходило поэтапно и в первую очередь было направлено на качество образования, мобильность студентов и новые технологии.

С этой целью были разработаны критерии качества, позволявшие оценивать и сравнивать образовательные системы. Основными критериями являлись:

-

показатели уровня по предметам (математика, чтение, естественные науки, информационные и коммуникационные технологии, иностранные языки, навыки самообразования, гражданское воспитание);

-

показатели по успешности и переходным этапам (процент школьной неуспеваемости, процент получивших неполное высшее образование, процент студентов высшего образования);

-

показатели качества учебно-воспитательного процесса (оценка учебновоспитательного процесса в школах, участие родителей в делах школы);

показатели по ресурсам и структурам (подготовка и переподготовка педагогических кадров, процент посещаемости системы школьного воспитания, число учащихся на один компьютер, образовательные расходы на одного студента) [3].

Так, в июле 2002 г. ЮНЕСКО впервые обобщило и опубликовало отчет о результатах изучения качества образования и подготовки кадров в 35 странах Европы по направлениям: квалификация и компетентность, степень участия и доступность, стратегии и системы образования подготовки специалистов в течение всей жизни. Например, в 2001 г. согласно отчетным данным, в Греции количество неграмотной молодежи составляло 16 483 чел. (0,2%), взрослого населения – 376 472 чел. (1,6%), пожилого населения – 249 379 (4,9%), в Италии их количество составило 12 264, 776 799, 523 640 чел. соответственно [4].

Приспособление к критическим финансовым условиям в зарубежных учебных заведениях шло в нескольких направлениях: увеличение платы за обучение, а как следствие усиление конкуренции среди учебных заведений в борьбе за студентов, в особенности иностранных, заключение контрактов на подготовку кадров и проведение научных исследований с частными организациями. Также одной из первостепенных статей дохода стала организация новых форм обучения, таких как переподготовка специалистов, коммерческая деятельность вузов на международном уровне, дистанционное обучение и развитие партнерских отношений.

В условиях инноваций компетентность специалиста уже определялась не только «набором знаний», к нему предъявлялись определенные требования, которые позволили бы ему оценивать окружающую его обстановку более «глобально». Требуемый «набор компетентностей» включал в себя умение моделировать и прогнозировать, разрабатывать и реализовывать, дополнительные специальные знания для решения «любых» задач в штатной и внештатной обстановке и, безусловно, стремление к постоянному личному и профессиональному росту. Поэтому приоритетными качествами специалиста становились не профессионально-социальные, а социально-профессиональные. В таких быстро меняющихся условиях высшие учебные заведения «переписывали» свои планы и цели, понимая, что должны гото- вить «универсального» специалиста. Однако при перепланировании возникали у вузов определенные затруднения:

-

в соответствии специализации вуза требованиям рынка труда;

-

в разработке подходящих структур учебного процесса и, соответственно, выборе между плоским и многоуровневым, узкоспециализированным и междисциплинным, индивидуальным и групповым;

-

в поиске новых путей мотивации преподавателей и студентов:

-

в разработке дополнительных мероприятий по повышению исполнительской дисциплины;

-

в разработке перспективных направлений деятельности [5].

Решение «поставленных» глобализацией задач требовало привлечения определенных денежных средств, а в условиях снижения государственного финансирования образования это порождало неизбежную коммерциализацию высшего образования. И инвестирование в образовательную деятельность становилось тотальным, а образование международных образовательных корпораций повсеместным. «Инвестор» не ограничивал себя ни в масштабности направлений обучения, ни в способах их реализации, которые приводили к положительному экономическому результату.

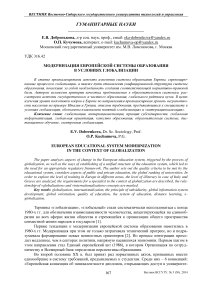

Успешное привлечение иностранных студентов в вуз не только означало финансовое вливание, но и служило оценкой его эффективности и престижа. В дальнейшем это становилось стимулом к повышению уровня подготовки преподавателей и студентов. Так, по данным отчетов Организации экономического развития и сотрудничества, в 2000-х гг. отмечен рост количества иностранных студентов в странах Европы, где значительную часть составляли студенты из России.

Глобальный рейтинг вузов оценивался с двух политических позиций качества высшего образования – неолиберальной и социал-демократической моделей. Неолиберальная модель предполагала вкладывание денежных средств и усилий только в определенное количество вузов (например, Германия, Франция). Социал-демократическая модель, наоборот, преследует цель развития всех вузов одновременно (например, Ирландия, Норвегия) [6]. Наиболее востребованными являлись университеты Германии, Франции и Великобритании.

Рис. 1. Динамика роста числа российских студентов в странах Европы (Германия, Франция, Великобритания), 2004-2007 гг.

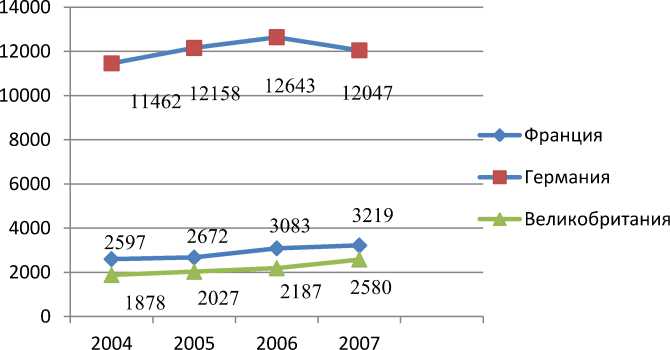

Самыми неконкурентоспособными являлись учебные заведения Ирландии, Австрии, Испании, Бельгии, где количество российских студентов было «плавающим», но не превышало 600 [7].

Австрия

Ирландия

Испания

Бельгия

Рис. 2. Количество российских студентов в неконкурентоспособных вузах стран Европы (Австрия, Ирландия, Испания, Бельгия), 2004-2007 гг.

Конкурентоспособность вузов стран Европы заключалась в их привлекательности для абитуриента/студента и с позиций уровня качества образования и достаточного спроса. Конкурентоспособность образовательной системы в условиях глобализации стала оцениваться с точки зрения конкурентоспособности ее выпускников/специалистов на рынке труда.

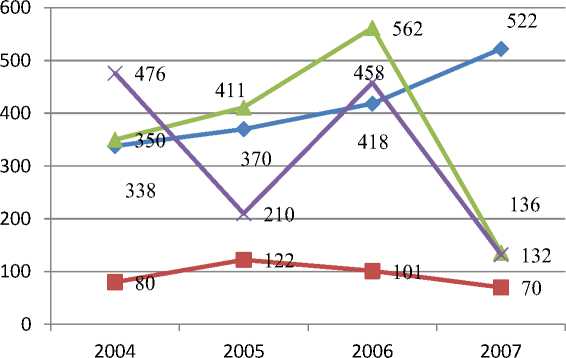

Для поддержания достаточного уровня конкурентоспособности вузы «обратили внимание» на уровень знаний непосредственных представителей образовательной системы, их широкопрофильность. В связи с чем специалисты высших учебных заведений «обрастали» дополнительными знаниями, навыками, квалификациями. Например, руководители европейских вузов предпочитали инженерные науки, биологию, медицину, искусство и др.

сельское хозяйство биология инженерные науки педагогика Искусство медицина общественные науки

Рис. 3. Направления переподготовки среди руководителей европейских вузов

Рейтинг вуза поддерживался также за счет дистанционного обучения и партнерских отношений. Дистанционное обучение постепенно перерастало в мировой глобальный процесс, а физическая мобильность становилась лишь одним из элементов интернационализации.

Виртуальная мобильность студентов как аспект международного образования по причине своей меньшей затратности привлекала к себе все большее внимание. Тем не менее становление этого направления проходило не без трудностей и имело как своих сторонников, так и противников. Поэтому вузы, предоставляющие возможность дистанционного обучения, должны были проявлять большую гибкость, чем учебные заведения традиционной формы. В начале 2000-х гг. большинство стран не были готовы к работе с виртуальной системой образования, для чего требовалось привлечение колоссальных ресурсов. В 1999 г. только около 7% взрослого населения планеты имели доступ к Интернету. В связи с этим дистанционному образованию предсказывали судьбу нового источника неравенства.

Противники новшества полагали, что виртуальные университеты не смогут расширить возможности малообеспеченных людей, как и людей, не обладающих необходимыми техническими знаниями. Более того, было распространено мнение, что виртуализация обучения повлечет за собой коммерциализацию вузов, так как курсы часто разрабатывались не преподавателями, а программистами, которые получали прибыль от программ. Студенты же были заинтересованы в получении степеней с минимальными усилиями, что на первый план выдвигало такие факторы, как удобство и стоимость, а стандарты образования и его качество отодвигались на второй план.

Тем не менее развитие виртуального образования благодаря интерактивности продолжалось. Интерактивность дала возможность применять индивидуальный подход, адаптируя образовательный процесс к знаниям каждого конкретного обучаемого с минимальными затратами и в любое удобное время.

Число институтов с виртуальной составляющей постепенно возрастало, в результате чего уже свыше 150 учебных заведений в мире предлагали своим студентам программы дистанционного образования. Подобный рост интернет-образования наблюдался в Западной Европе. Так, правительством Великобритании в феврале 2000 г. было объявлено о создании международного виртуального университета «E-university». Его функционирование предполагалось исключительно в виртуальном пространстве при отсутствии существования физического кампуса.

В 2000 г. руководители 28 виртуальных университетов разных стран мира подписали соглашение о сотрудничестве, что в первую очередь было продиктовано необходимостью расширения бизнеса.

Для преодоления трудностей в процессе интенсивного развития системы дистанционного образования было созвано заседание Европейской комиссии в апреле 2002 г. Началось поощрение партнерства государственных и частных структур. Были выдвинуты четыре инициативы, согласно которым следовало предпринимать всемерные действия, нацеленные на следующие направления:

-

- обеспечение всеобщего подключения;

-

- поощрение внедрения и участия в развитии открытых норм по дистанционному обучению;

-

- создание условий для постоянного коммерческого рынка по развитию содержания дистанционного обучения;

-

- увеличение инвестиций в непрерывное обучение педагогических кадров и методистов, поднятия их статуса и способствования развитию их понимания принципов дистанционного обучения.

В рамках намеченного сотрудничества стали приобретать немаловажное значение Европейская конфедерация профсоюзов (CES) и ее подразделение – Европейский комитет профсоюзов по образованию (CSEE), находящийся в постоянном взаимодействии со службами Комиссии. Представители комитета профсоюзов по образованию, имевшиеся в большинстве европейских стран, позволяли ему играть свою роль.

Таким образом, университеты должны были разработать комплекс мероприятий по адаптации к требованиям приближающейся эры глобализации. Вузам предстояла серьезная работа по отсеву устаревшего в системе образования. Гибкость, которая требовалась от учебных заведений, была залогом сохранения университетом своей функции гаранта академического порядка и центра знания.

Другой особенностью глобализации является активизация влияния рынка на образование, приводящая к тому, что в его развитии ключевыми пунктами становятся выбор, конкуренция, стандарты, свобода.

И если прежняя формула образования выглядела как «Способности + усилия = заслуженная оценка», то теперь ей на смену приходит новая – «Средства + предпочтения = выбор».

Новая задача образования согласно требованиям рынка состоит в непрерывной подготовке, самосовершенствовании.

В это же время модернизация европейского образования сопровождалась дискуссиями о разделении понятий «глобализация» и «интернационализация». Дифференцирование происходило в силу разнородной иерархической структуры этих понятий – отношений доминирования и сотрудничества [8]. Если относительно понятия «интернационализация» достигнуто некоторое единство, то понятие «глобализация образования» определялось Европой по-разному. В конечном счете глобализация была представлена как крайняя форма интернационализации или следствие возникновения виртуальных институтов посредством электронной глобализации.

В условиях интернационализации возникла необходимость решения накопившихся экономических социальных и финансовых проблем, которая требовала разработки и внедрения комплекса мер, обеспечивающих такие финансовые и организационные условия, при которых было бы выгодно и не доставляло неудобств как получать, так и предоставлять возможность обучения в вузах Европы, а также иметь возможность оказывать всемерную и разнообразную поддержку европейской высшей школе для поднятия конкурентоспособности систем высшего образования европейских стран.

Страны Европы шли в этом направлении каждая по-своему. Так, правительство Великобритании стимулировало вузы активнее привлекать иностранных студентов с целью компенсировать дефицит финансирования.

Германия рассматривала иностранных студентов не как способ решения финансовых проблем своей образовательной системы, а как стимул к ее реформированию. В связи с этим обучение иностранных студентов осуществлялось бесплатно, но высокие требования к студентам, такие как обучение на немецком языке, большая продолжительность обучения, высокие критерии отбора к поступлению, стали отпугивать потенциальных студентов. Это заставило ряд университетов Германии предпринять меры, чтобы облегчить процесс обучения и повысить привлекательность своих вузов [9].

Другие европейские страны, среди которых Австрия, Бельгия, Великобритания, коренным образом не отличались в тенденциях преобразования образовательной системы. Однако при этом государственная политика в сфере образования в странах Европы существенно различалась. И если в одних странах, таких как Великобритания, высшие учебные заведения представляли собой автономные образования, то в других вся образовательная деятельность целиком регламентировалась государством [10].

Таким образом, модернизация европейского образования в условиях глобализации была направлена, в первую очередь, на расширение международного сектора образования, развитие процессов глобальной информатизации – основной перспективы развития образования в XXI в., что, собственно, и позволяло говорить о глобализации самого образования. При этом информатизация, а соответственно, коммуникации, являясь наиболее оперативными, функциональными и эффективными средствами модернизации, распространенными повсеместно по Европе, позволили сделать интеграцию образовательной системы максимально эффективной и менее затратной. С развитием экспорта образовательных услуг некоторые образовательные учреждения превращаются в учебные заведения с глобальной ориентацией. Поэтому одновременно с международным распространением влияния институтов возникла практика расширения региональной географии деятельности высших учебных заведений внутри страны, где ориентиром являлся выход на международный уровень.