Модернизация и экономическая безопасность

Автор: Рукинов Максим Владимирович

Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu

Рубрика: Государственное регулирование экономики

Статья в выпуске: 3 (117), 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье описаны предпосылки модернизации российской социально-экономической системы. Автор подчеркнул их связь с проблемами обеспечения национальной экономической безопасности. Выявлены основные группы этих проблем (технологические, демографические, управленческие и др.) и предложен комплексный подход к их решению, который базируется на активизации государственной экономической политики.

Экономическая безопасность, модернизация экономики, вызовы развития, социально-экономическая ситуация, экономическая политика

Короткий адрес: https://sciup.org/148320077

IDR: 148320077

Текст научной статьи Модернизация и экономическая безопасность

Россия на протяжении своей многовековой истории неоднократно переживала периоды модернизации, каждый раз вызывавшиеся накопившимся отставанием от передовых держав своего времени. По мнению автора и многих других ученых [1, 2, 3 и др.] в современных условиях необходимость модернизации для нашей страны вновь стала достаточно актуальной. Это связано с тем обстоятельством, что указанное отставание вновь накапливается, становясь системной угрозой экономической и национальной безопасности. Каковы же основные предпосылки складывающейся угрожающей ситуации? Рассмотрим наиболее важные из них.

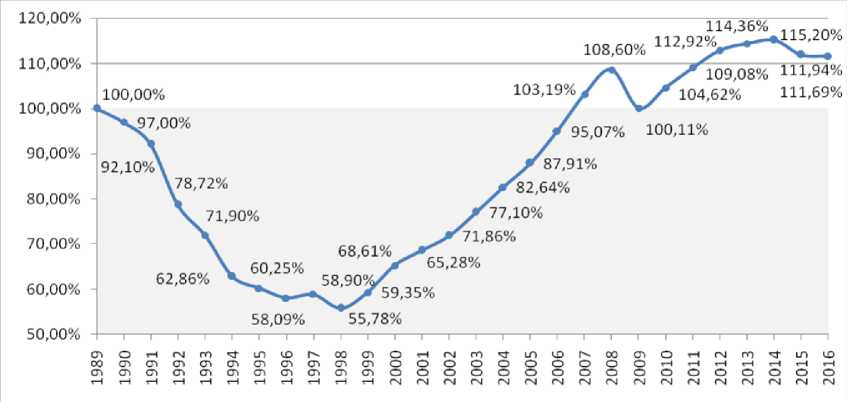

В первую очередь, как нам представляется, следует указать на фактическое завершение активных рыночных реформ, инициированных в стране в последнем десятилетии ХХ века и приведших не только к распаду СССР и мировой системы социализма, но и к радикальному снижению объемов производства и потребления в России. О глубине падения ВВП РФ в ходе рыночной трансформации её экономики свидетельствуют данные, представленные на рис. 1 (график построен по статистическим данным Всемирного банка). Если принять объем ВВП 1989 года за единицу, то его восстановление произошло лишь спустя 18 лет. Фактически, для экономики России это были «потерянные годы», в

ГРНТИ 06.01.07

Максим Владимирович Рукинов – кандидат экономических наук, докторант Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина.

Контактные данные для связи с автором: 196605, г. Санкт-Петербург, Пушкин, Петербургское ш., 10 (Russia, St. Petersburg, Pushkin, Petreburgskoe road, 10). Тел.: 8 (812) 466-65-58.

Статья поступила в редакцию 04.04.2019.

течение которых многие другие страны мира, как развитые, так и развивающиеся, продолжали развиваться. Отсюда очевидна необходимость догоняющего развития.

Важно отметить, что десятилетие восстановительного роста (1998-2008 гг.) вследствие, как принято считать, мирового финансового и экономического кризиса, после кризисного проседания ВВП РФ в 2009 г. и последующего восстановления, прервалось выходом на своеобразное «плато новой нормальности». (В дополнение к представленным на рис. 1 данным укажем, что по официальным данным Росстата в 2017 г. экономика России выросла на 1,7%, а в 2018 г. – по предварительной оценке – на 2,3%). Экономический рост практически прекратился, и главной причиной этого, по нашему мнению, являются не экономические санкции коллективного Запада, введенные против России, а накопившиеся в стране структурные проблемы. Они тесно связаны с неопределенностью политических решений по регулированию экономики.

Рис. 1 . Долгосрочная динамика ВВП РФ (1989 год – 100%) [4]

Несмотря на наличествующие мощные аргументы относительно неэффективности (с позиций социально-экономического развития, демографии, развития науки и образования, обеспечения экономической безопасности и т.д.) проведенных в стране рыночных реформ, а также на фактически наличествующий «молчаливый» отказ официальных властей от их идеологических установок, объективного анализа их хода и последствий, допущенных при этом ошибок, не сделано. Это затрудняет выстраивание курса дальнейшего экономического развития, в силу неопределённости методологической платформы, на которой оно должно строиться.

То есть период ориентации на идеологемы «рыночного фундаментализма» вроде бы завершился, хотя официально об этом не сказано, что порождает неуверенность и неопределенность, особенно в среде крупного транснационального бизнеса, работающего в России. Но что придет на смену старой идеологии и методологии государственного регулирования экономики? Кейнсианство? Новый марксизм? Концепция евразийской политэкономии [5]? Или что-то еще? Пока что это неясно, кроме того, что будущий экономический курс должен быть более прагматичным и ориентированным на конкретные результаты.

К сожалению, не заметно усилий политической власти и государственного аппарата по привлечению к решению этого актуальнейшего вопроса научно-экспертного сообщества. Между тем, складывающаяся ситуация неопределенности в теоретическом осмыслении будущего курса экономического развития и соответствующей ему экономической политики приводит к ослаблению национальной экономической безопасности.

Далее, необходимо указать на происходящую на наших глазах технологическую революцию. Как любит повторять в своих публичных выступлениях Президент Вольного экономического общества России профессор Бодрунов С.Д., «лидеры будущего – лидеры технологические». К сожалению, в своем технологическом развитии Россия «застыла на месте». Это иллюстрируют данные, приведен- ные в таблице 1, построенной автором по данным Росстата, доступным на его интернет-сайте (см.: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/economydevelopment/#).

Таблица 1

Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВВП РФ, %

|

Год |

2011 |

2012 |

2013 |

2014 |

2015 |

2016 |

2017 |

2018 |

|

По ОКВЭД-2007 |

19,7 |

20,3 |

21,1 |

21,8 |

21,4 |

22,1 |

– |

– |

|

По ОКВЭД2 |

– |

– |

– |

21,5 |

21,0 |

21,5 |

21,6 |

21,1 |

Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВВП РФ стабильно составляет величину, немногим превышающую 20%, и тенденций к росту этого показателя не прослеживается. Да, у нас есть достижения в различных секторах инновационной и высокотехнологичной деятельности. Так, Россия занимает первое место в мире по производству высокообогащённого урана для нужд атомной энергетики и первое место в мире по экспорту ядерного топлива в связи с тем, что отечественные технологии обогащения урана являются наиболее эффективными в мире. Или, например, в составленном в 2015 г. Bloomberg «Глобальном инновационном индексе» Россия вошла в мировой топ-5 по индексу развития высшего образования, уровень которого является предпосылкой для инновационного развития. Но, к сожалению, производственно-технологические достижения нашей страны в целом достаточно скромные.

И это подтверждается данными о динамике выпуска производств, относимых к высокотехнологичным видам экономической деятельности (производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях; компьютеров, электронных и оптических изделий; летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования). Как можно судить по рисунку 2, составленному нами по данным Росстата, это производство в последние годы стагнирует, причем темпы падения ускоряются. Это порождает угрозы и риски экономической безопасности, связанные с технологиями.

Рис. 2 . Индекс производства по высокотехнологичны видам экономической деятельности, %

Заметим, что сейчас передовые страны мира переходят к очередному, шестому, технологическому укладу. В России же основные производства базируются на технологиях четвертого уклада. Но это отставание в текущий исторический период бифуркационного развития не является фатальным. Мы солидарны с мнением академика Глазьева С.Ю. [6], который настаивает на возможности «скачка» в технологическом развитии страны. Но «окно возможностей» для этого скачка скоро закроется. И тогда в технологическом отношении российская экономика займет положение «догоняющего игрока» на несколько десятилетий, до тех пор, пока не наступит момент для новой бифуркации.

В этой связи, нам представляется целесообразным пересмотреть сформированную в стране модель государственного управления в инновационно-технологической сфере. Сблизить науку, образование, производство не на уровне деклараций и поручений, а путем интеграции административного управления этими важнейшими сферами, влияющими на развитие в стратегической ситуации. Пока же ситуация складывается так, как ее описывает профессор Плотников В.А., с оценкой которого мы согласны:

«… при формировании 18 мая 2018 г. нового российского правительства совершена грубая ошибка, которая может блокировать успешное цифровое [не только цифровое, но и в целом технологическое – прим. автора ] развитие национальной промышленности... Созданное Министерство науки и высшего образования Российской Федерации включено в сферу полномочий заместителя Председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики. Следует ли считать, что мы отказываемся от технологического развития? И связь науки и производства следует разорвать? Автор полагает, что нет, но этот вопрос требует незамедлительного решения» [7, с. 21].

Следующий серьезный модернизационный вызов – демографический. Если страна ставит перед собой серьезные стратегические цели, связанные с ускоренным и качественным развитием, то необходимо обеспечить их достижение ресурсами, прежде всего, человеческими. С другой стороны – именно рост уровня и качество жизни населения являются конечной целью модернизации. Но на практике реальные доходы населения стагнируют, а численность россиян сокращается.

По предварительной оценке Росстата, численность постоянного населения Российской Федерации по состоянию на 01.01.2019 составила 146,8 млн человек, сократившись за 2018 год на 93,5 тыс. человек (0,06%), миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения (она составила 218 394 человек) лишь на 57,2%.

Демографические показатели – наиболее наглядное свидетельство уровня социального благополучия, которое определяется не только формально-количественными показателями, но и качественными, субъективно воспринимаемыми населением. В этой связи, усиления требует социальная составляющая государственной политики, реализуемой в России [8]. При этом, в этой политике обязательно должны учитываться соображения обеспечения национальной экономической безопасности.

И наиболее существенный и первоочередный шаг, который, как нам представляется, должен быть предпринят – это снижение уровня имущественной дифференциации населения [9, 10]. Определенный прогресс в этом вопросе наблюдается (см. табл. 2), но изменение распределения доходов на уровне десятых долей процента скорее выглядит как случайная флуктуация, чем как устойчивая закономерность. По-видимому, в нашей стране следует пойти на хорошо известный в мировой практике шаг в виде установления прогрессивного индивидуального налогообложения, совмещенного с введением достаточно высоких необлагаемых минимумов доходов.

Таблица 2

Дифференциации денежных доходов населения РФ (по данным Росстата)

|

По 20-процентным группам населения (по возрастанию), % |

Коэффициент Джини |

|||||

|

I |

II |

III |

IV |

V |

||

|

2011 |

5,2 |

9,9 |

14,9 |

22,6 |

47,4 |

0,417 |

|

2012 |

5,2 |

9,8 |

14,9 |

22,5 |

47,6 |

0,420 |

|

2013 |

5,2 |

9,8 |

14,9 |

22,5 |

47,6 |

0,419 |

|

2014 |

5,2 |

9,9 |

14,9 |

22,6 |

47,4 |

0,416 |

|

2015 |

5,3 |

10,0 |

15,0 |

22,6 |

47,1 |

0,413 |

|

2016 |

5,3 |

10,1 |

15,0 |

22,6 |

47,0 |

0,412 |

|

2017 |

5,4 |

10,1 |

15,1 |

22,6 |

46,8 |

0,409 |

|

2018 |

5,3 |

10,1 |

15,1 |

22,6 |

46,9 |

0,411 |

Действительно, с экономических позиций нерациональной является ситуация, когда получающий минимальную заработную плату человек платит с нее подоходный налог, который потом возвращается к нему же в виде социального трансферта. Выравнивание распределения доходов будет способствовать росту социальной стабильности, а, следовательно, и уровня экономической безопасности, т.к. данный индикатор, согласно национальной Стратегии в данной области, является одним из ключевых [11]. В том числе, только в случае роста реальных доходов население может понять и принять выгоды проводимой модернизации.

Подводя итог нашему краткому анализу, отметим, что проблема модернизации сегодня стоит перед Россией чрезвычайно остро, как и проблема обеспечения национальной экономической безопас- ности. Сложившаяся ситуация определяется комплексом как объективных, так и субъективных предпосылок и факторов, которые образуют сложный конгломерат и не могут быть эффективно разрешены по отдельности. В этой связи, требуется проведение углубленных исследований по формированию методологических основ новой экономической политики, выбору ее ориентиров, ценностей и базовых инструментов реализации, а в дальнейшем – воплощение этих идей в практике государственного управления и регулирования социально-экономического развития.

Список литературы Модернизация и экономическая безопасность

- Кучуков Р. Модернизация экономики: проблемы, задачи//Экономист. 2010. № 1. С. 20-29.

- Опыт российских модернизаций XVIII-XX века/Алексеев В.В., Побережников И.В., Сенявский А. С. и др.; Институт истории и археологии УрО РАН. М., 2000.

- Сорокожердьев В.В., Попова А. С., Спирина С.Г. Экономико-правовые аспекты реализации стратегии модернизации России и сопредельных государств на постсоветском пространстве//Общество и право. 2015. № 1 (51). С. 346-349.

- Bodrunov S., Plotnikov V. Institutional Structures Influence on the Technological Development of the Economic System//Proceedings of the 30th International Business Information Management Association Conference -Vision 2020: Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth, 8-9 November 2017, Madrid, Spain. Р. 2658-2665.

- Евразийская политическая экономия/под ред. И.А. Максимцева, Д.Ю. Миропольского, Л. С. Тарасевича. СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2016. 767 с.