Модернизация эколого-экономического механизма управления региональными земельными ресурсами

Автор: Шер Марина Леонидовна, Ковалева Ольга Викторовна, Миронов Леонид Валерьевич

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Агропромышленный и природохозяйственный комплексы Юга России: проблемы и перспективы развития

Статья в выпуске: 3 (9), 2015 года.

Бесплатный доступ

В условиях стихийного становления рыночных отношений в земельной сфере и отказа от действовавшей ранее системы градостроительного и природоохранного регулирования землепользования происходит стремительное уничтожение природных территорий ради сиюминутной прибыли, что противоречит международной концепции «устойчивого развития». Авторы считают, что расчет интегрального показателя эффективности системы эколого-экономического управления земельными ресурсами требует учета современных международных требований, поэтому предлагают включить в его определение недостающие индикаторы жизнеспособности экосистемы и экологического здоровья. По мнению авторов, использование интегрального показателя при определении состояния системы управления региональным землепользованием, а также научно обоснованный учет множества экономических, экологических и социальных факторов при планировании регионального землепользования взаимосвязей позволят модернизировать эколого-экономический механизм управления земельными ресурсами региона в современных условиях.

Природные ресурсы, земельные ресурсы, региональное землепользование, эффективность, эколого-экономический механизм, интегральный показатель эффективности эколого-экономического управления земельными ресурсами, земельное законодательство, правовое землепользование, рациональное природопользование

Короткий адрес: https://sciup.org/149131085

IDR: 149131085 | УДК: 332.54;

Текст научной статьи Модернизация эколого-экономического механизма управления региональными земельными ресурсами

Решение экологических проблем, вызванных стремительным развитием научно-технических процессов, рассматривается практически всеми развитыми государствами в качестве одной из важнейших предпосылок их устойчивого и благополучного развития.

Современный этап развития нашей страны характеризуется бесконтрольным становлением рыночных отношений в земельной сфере в условиях отказа от действовавшей ранее системы градостроительного и природоохранного регулирования землепользования.

В настоящее время происходит «слом» старого законодательства, ориентированного на плановую экономику и директивные методы управления. Переход к новому законодательству сопровождается установлением рыночных законов во всех сферах жизни страны, и в том числе в сфере землепользования.

В связи с этим создание современной системы регулирования землепользования должно базироваться на сочетании экономических и административных методов с целью гибкого использования новых возможностей рыночного характера экономики.

Для стимулирования осуществления эколого-ориентированных планов и программ землепользования должна применяться гибкая система экономического принуждения в виде установления налоговых льгот, целевых кредитов, штрафов, компенсаций, выкупа земель и других видов воздействия на землевладельцев [10].

В основе методов экономического воздействия на частных собственников должна лежать оценка рыночной стоимости земли, недвижимости конкретных землепользователей, оценка ущерба в результате воздействия на окружающую среду и оценка стоимости природных благ. При этом главным приоритетом в принятии управленческих решений об использовании земельного фонда является степень отрицательного воздействия планируемых мероприятий на окружающую среду и экологического ущерба, вызванного потерей природных благ и природных объектов. Примером такого ущерба может быть снижение стоимости недвижимости, невозможность пользования некогда общими природными благами вследствие их перехода в частную собственность, увеличение затрат на лечение населения, вызванное ухудшением состояния окружающей среды в результате нерационального землепользования собственников и т. д. Землевладелец должен понять, что получение в собственность природных территорий обязывает его заботиться о сохранении окружающей среды, а также о недопущении социального ущерба для населения, имеющего, согласно Конституции России, право на пользование природными ресурсами и чистую окружающую среду [4, с. 502].

Негативный опыт многих стран достаточно хорошо показал, что провозглашение приоритета только экономических целей без учета сохранности природных экосистем, а также социальной потребности в приемлемой для человека природной среде оборачивается крайне негативными экологическими последствиями в будущем, а общий эколого-экономический ущерб оказывается несоизмеримо больше краткосрочной выгоды, получаемой конкретным инвестором [10, с. 16, 32].

Обзор зарубежного опыта показывает, что развитие правового механизма регулирования землепользования получило возможность на основе прочного фундамента политических, экономических и правовых технологий, направленных на сохранение природных богатств и заботу о будущих поколениях. Существование частной собственности на землю при этом связано с существенным ограничением прав собственника-землепользователя и наложением на него определенных требований и ограничений как экономического и административного, так и правового характера [12].

Следует отметить, что в ряде государств: США, Дании, ФРГ, Испании и многих других, – установлена уголовная ответственность юридических лиц за экологические преступления [13, с. 352]. По нашему мнению, этот положительный опыт может и должен быть позаимствован в российское уголовное законодательство.

Отсутствие оценки реальной стоимости земли и подмена ее градостроительной ценностью, а также полное отсутствие финансовой ответственности за причиненный экологический ущерб и нарушение ограничений в способах использования земельных участков привели к серьезным пространственным аномалиям, когда лучшие земли не только оказались занятыми производственными площадями, свалками и пустырями, не способными приносить ощутимый доход от земельных и иных налогов и развития инвестиционной активности, но и наносящими колоссальный вред окружающей среде и, как следствие, здоровью человека.

Процесс изменения природных комплексов под воздействием производственной деятельности человека в современных условиях представляет собой экспоненциально возрастающий во времени миграционный поток элементов территориального распространения очагов принципиально новых соединений, не воспринимаемых природной средой и не вписывающихся в общий круговорот веществ в природе. Такой процесс коренной перестройки биосферы превращается в малоуправляемый, отрицательно воздействующий на природные образования средообразующий фактор и относится к категории экологически опасных структур. Неудавшаяся попытка сбалансированного развития природопользования из-за недопонимания необходимости научной разработки и практического учета экологической составляющей в решении современных проблем региональной экономики привела в конечном счете к формированию процесса, направленного в сторону прогрессирующего истощения регионов хозяйственного освоения и детериорации эксплуатируемой природной среды [14; 18; 19].

По мнению многих авторов, современное состояние окружающей среды в России оценивается как критическое, ввиду многофакторного загрязнения природных объектов и бесконтрольного освоения земель [13, с. 349].

В 1992 г. Россия в числе 179 государств на Саммите глав государств и Конференции ООН по окружающей среде и развитию (г. Рио-де-Жанейро) подписала ряд программных документов, определяющих согласованную политику стран мира по обеспечению «устойчивого развития». Руководствуясь ими, первый Президент России Указом от 04.02.1994 № 236 утвердил «Основные положения государственной стратегии Российской Федерации по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития» и Указом от 01.04.1996 № 440 – «Концепцию перехода Российской Федерации к устойчивому развитию».

Согласно принятым документам, экономические интересы собственников природных ре- сурсов должны исходить из экологических потребностей общества, поскольку в экстремальных условиях состояние природной среды определяет образ жизни общественных формаций. Государство как орган политической системы общества должно удовлетворять запросы населения, последовательно исходя из экологических возможностей регионов хозяйственного освоения и экологических потребностей общества. Неучет данных критериев, а, следовательно, дальнейшее бесконтрольное использование природных ресурсов может привести к внутренним и межрегиональным конфликтным геоситуациям с их разрешимостью насильственным путем через право наций на обладание экологически чистыми районами жизнеобитания [13; 19].

Известно, что только в эволюционно освоенной живым веществом среде можно обеспечить жизнеспособность популяционных форм со стабильной воспроизводящей структурой. Таким образом, человечество целенаправленно выводит себя из области жизнеобеспечения посредством разрушения своей, заданной эволюционным путем, экологической ниши.

Внедренные в практику природоохраны предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ не отражают экологических свойств природной среды и далеки от экологических требований. Их расчет направлен не на сохранение эволюционно заданных условий жизнеобитания, а на уровень допустимой концентрации загрязняющих веществ, безопасных с точки зрения санитарно-гигиенических норм при попадании в организм человека. Кроме того, предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ не учитывают региональные физико-химические особенности, климатические условия, а ее показатели рассматриваются в виде химической активности. Причем, утвержденные нормативы сориентированы на самоочищающую способность природной среды, что является глубоким заблуждением, так как значительная часть загрязняющих веществ, в том числе ксенобиотики, не растворяются, интегрируются между собой в еще более сложные токсические соединения. Значительная их часть, например, в виде пластмасс, может стать причиной онкологических заболеваний, так как эти соединения относятся к классу канцерогенов [13, с. 20].

Предпринимаемые попытки решения проблемы экологизации хозяйственной деятельности традиционными экономическими, санитарногигиеническими и технико-регулирующими сред- ствами в отсутствии правовой и экологической научной базы напоминают стремление удержать устойчивое развитие регионов хозяйственного освоения в рамках целенаправленного разрушения современными формами использования природных ресурсов [1; 2].

Поскольку существующая парадигма антропоцентризма как способ научного знания служит основанием для выбора соответствующих экономических и политических рычагов управления, первоочередной задачей является необходимость коренного изменения данной парадигмы и проведение качественно нового уровня научных исследований на основе экоцентрическо-го подхода.

В основу эколого-экономического механизма управления земельными ресурсами должна лечь экологизированная система подготовки и принятия хозяйственных решений. Следует учитывать, что наше будущее есть не что иное, как следствие принимаемых решений. Поэтому, данная система должна обеспечивать принятие таких хозяйственных решений, реализация которых не приведет к неблагоприятным экологическим, социальным, экономическим и другим последствиям. Прежде чем осуществлять хозяйственную деятельность, связанную с использованием природных ресурсов, требуется проведение оценки воздействия на окружающую среду. Такая оценка должна проводиться с целью предотвращения деградации окружающей среды и восстановления нарушенных в результате предыдущей хозяйственной деятельности природных систем, а также обеспечения экономической и экологической сбалансированности настоящего и будущего хозяйственного развития, что является основой концепции устойчивого развития [5; 6].

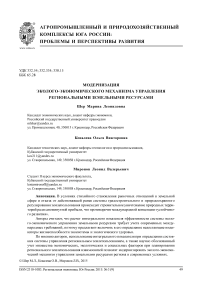

Механизм рационального управления земельными ресурсами, направленный на охрану природы, может быть охарактеризован схемой (рис. 1).

Из представленных на рисунке 1 данных видно, что первые два блока процедур механизма рационального управления земельными ресурсами – пространственная организация территории и ограничение хозяйственной деятельности на экологически значимых территориях – являются обосновывающим звеном для применения экологически направленных методов воздействия на землепользователей, таких как принятие решений о размещении хозяйственных объектов и осуществление государственного надзора за соблюдением экологических требований [10, с. 17].

С экологической точки зрения город Краснодар схож со многими современными промышленными городами России. Это выражается в текущем уровне загрязнения окружающей среды, продолжающимися выбросами и сбросами вредных веществ, недостаточном уровне озеленения в быстро развивающихся новых районах города и нехватке финансовых ресурсов на решение обозначенных вопросов. Связано это с использованием неэкологичных технологий производственной деятельности, с ростом количества автотранспорта и нерациональным использованием природных ресурсов.

Большие площади в Краснодарском крае отведены и под сельскохозяйственное использование. Однако с экономической точки зрения земельные ресурсы Краснодарского региона используются недостаточно эффективно, что характерно для постсоветского пространства [9, с. 36].

Изменить ситуацию можно, создав систему эколого-экономического управления земель-

Рис. 1. Механизм экологического регулирования землепользования

ными ресурсами региона, в основе концепции создания которой должны лежать вопросы охраны природы.

Система эколого-экономического управления земельными ресурсами должна сочетать экономические, административные и правовые механизмы природоохранной политики, которые позволили бы осуществлять рациональное землепользование, направленное на решение экологических проблем.

То есть, с одной стороны, механизм управления земельными ресурсами должен включать методы рыночного характера – введение штрафов, налогов, санкций и льгот, а, с другой стороны, жесткие административные нормы – запреты использования определенных территорий, особенно на правах собственника, запреты вырубки лесов, строительства и т. п.

Исходя из сущности и содержания региональной экологической политики, в качестве ее основных разделов можно выделить следующие:

-

– разработка стратегических целей в области экологического развития, выбор и обоснование приоритетов;

-

– разработка и реализация регионального механизма рационального природопользования;

-

– создание и развитие региональной экологической инфраструктуры;

-

– организация сотрудничества на межгосударственном, общереспубликанском, межрегиональном и внутрирегиональном уровнях;

– организация экологического просвещения, образования во всех формах обучения, от дошкольных учреждений до высшей школы, включая системы повышения квалификации, переподготовки, подготовки кадров в области маркетинга, менеджмента и предпринимательской деятельности.

Эффективность регионального эколого-экономического регулирования может быть достигнута только при внедрении в структуре регионального управления экологической политики как специфического вида территориальной управленческой деятельности. Разработка стратегии и тактики регионального экоразвития может составить суть региональной экополитики, в которой в качестве главного практического инструмента сопряженности процессов социального, экономического и экологического развития выступают разработанные в рамках экологической экономики соответствующие хозяйственные и правовые механизмы, посредством которых вводятся экологические ограничения и запреты [7; 8].

Сущность эколого-экономического механизма управления земельными ресурсами состоит в создании определенных предпосылок и специфических условий, при которых было бы экономически выгодно соблюдать установленные регламентации и стандарты качества окружающей природной среды, а также ограничений для различных видов природопользования.

В условиях рынка экономическое регулирование не только накладывает определенные ограничения на развитие производственных отношений, но и создает реальные возможности для внедрения гибких рыночных механизмов.

Происходящий в России процесс реформ создал определенные предпосылки для эффективного использования собственного экономического инструментария как составного элемента системы эколого-экономического регулирования. Под инструментарием понимаются различные виды и формы платежей в сфере экологической безопасности.

Специалисты считают систему штрафных санкций за загрязнение окружающей среды платой за разрешение на загрязнение и причиной деформации рынка. Действительно, это так. При невысоких штрафах компании расценивают их не более как дополнительную плату за предпринимательскую деятельность, и ничто не может им помешать переложить эти расходы на потребителей. В то же время слишком высокие штрафы могут заставить предпринимателей снизить выбросы каких-либо определенных веществ, не обращая внимания на другие экологические эффекты [3; 11; 15].

Однако правильно установленные штрафы или стимулы могут оказаться весьма эффективным средством, заставляющим производителей включать статью специальных затрат в систему расчета собственных издержек на охрану окружающей среды и удаление отходов. Такие платежи позволят производителям получать выгоду от снижения уровней выброса вредных веществ. Введение экономических стимулов могло бы обуздать стремление производителей, движимых условиями конкурентной борьбы, снизить любые непроизводственные расходы.

В более широком смысле в условиях переходного периода совершенствование финансовоэкономического механизма управления экологической безопасностью должно осуществляться по следующим направлениям:

-

– стратегическое планирование экологической безопасности;

-

– использование инструментов платежа за загрязнение;

-

– экономическое возмездие за нарушение природоохранного законодательства;

-

– экономическое стимулирование;

-

– внедрение эффективного финансово-кредитного механизма управления экологической безопасностью;

-

– развитие экологических банков и фондов;

-

– экологическое страхование;

-

– формирование рынка экологических работ и услуг [3, с. 35].

В целом, кроме экологического штрафования за нарушение законодательных и нормативных актов, выделяется несколько видов платежей экологического характера:

-

– возмещение стоимости при обретении права собственности (владения) на ресурс (единовременная плата за отвод, изъятие, переориентацию использования природного участка);

-

– платежи за фактическое негативное воздействие на состояние окружающей среды, возможность использования ее ресурсов, за возможное аварийное воздействие (в рамках системы экологического страхования);

– прочие платежи экологического назначения (пошлины, сборы, иски, акцизы).

Для реализации такой политики будет целесообразно устанавливать арендную плату в размере рыночной ставки арендной платы, без учета льготных категорий арендаторов, а также включения в арендную плату компенсации причиненного землепользователями ущерба, взыскивать с нарушителей установленных экологических неустойки за нарушения природоохранной деятельности, зафиксированной в правоустанавливающих документах [8, с. 130].

Возмещение ущерба может проходить как через прямое возмещение ущерба по разработанным и утвержденным субъектом РФ таксам и методикам, так и через установление повышенных ставок земельных платежей (главным образом арендной платы) для землепользователей, использующих в своей деятельности экологически ценные территории.

Кроме того, возмещение ущерба может происходить через установление платы за санитарно-защитные зоны промышленных объектов, либо через включение определенных экологических требований в договоры аренды земельных участков.

Еще одним способом возмещения причиненного вреда является включение платы в лицен- зионное соглашение или соглашение о разделе продукции требований, связанных с возмещением ущерба и компенсации убытков субъекта РФ (муниципалитетов, общин), вызванных причинением экологического вреда, либо через закрепление в расходных статьях бюджета экологических направлений использования средств, поступающих в счет компенсации экологического вреда [8, с. 132].

Система экологического налогообложения и взимание различных платежей за пользование жизненно важными естественными ресурсами должны привести к экологизации деятельности предприятий и регионов, а также обеспечить формирование фондов экологической безопасности. Создание такого механизма предусматривает в первую очередь возмещение ущерба и стимулирование инвестиций в области экологической безопасности.

Применяемые платежи могут различаться не только по видам, но и по формам (налоговая, залоговая и страховая).

Суть налоговой формы платежей заключается в том, что по свершившимся фактам негативного воздействия в течение года назначается величина платежей, размер которых определяется на основе причиненного экономического ущерба [3, с. 32].

Суть залоговой формы заключается в том, что сумма платежа вносится прежде, чем свершается факт землепользования и сопутствующее ему негативное воздействие на окружающую природную среду. В период становления новой структуры субъектов хозяйствования, вызванного рыночной коррекцией структуры выпускаемого продукта, залоговая форма может быть более целесообразной, чем налоговая, и имеет ряд преимуществ.

Страховая форма является в настоящее время весьма перспективной, поскольку предусматривает формирование системы экологического страхования, создание страхового фонда на случай аварийного, непредвиденного воздействия на состояние окружающей среды.

Кроме того, могут использоваться стимулирующие платежи, которые возвращаются к «загрязняющему субъекту» в форме субсидий на установку нового контрольного оборудования, а также распределяемые платежи, взимаемые с целью компенсации затрат на коллективный или общественный контроль.

Существенное место в механизме управлением земельными ресурсами региона может за- нимать программа торговли загрязнениями, отличающаяся тем, что собственник, который сокращает объемы загрязнений ниже установленного уровня, имеет право поместить излишки от сокращения загрязнений в так называемый банк загрязнений (иначе излишки называют кредитами на загрязнения). В дальнейшем такие предприятия могут использовать свои кредиты на загрязнения для собственной реконструкции, модернизации или расширения, а также продать их другому производителю, нуждающемуся в таких кредитах. Такой подход позволит сократить суммарные загрязнения при меньших издержках, сделать собственников более инициативными при выборе методов снижения источников загрязнений, стимулировать инвестиции в более совершенное очистное оборудование и малоотходные технологии [4; 16; 17].

Основу программы торговли загрязнениями составляют следующие экономические механизмы:

– механизм суммирования загрязнений, согласно которому кредиты на загрязнения, полученные предприятием, используются им самим. Эта политика разрешает каждому собственнику свободно распределять выбросы между внутренними источниками на своих объектах таким образом, чтобы они удовлетворяли всем стандартам выбросов. Землепользователь не имеет право наращивать объемы загрязнений одних загрязняющих веществ за счет других. Перераспределение должно осуществляться по каждому загрязняющему веществу отдельно. В результате не нужно следить за каждым источником загрязнения, а можно ограничиться всем объектом в целом. Такой подход допускает маневр объемами загрязнений: землевладелец может отыскивать их оптимальное распределение, соответствующее минимальным издержкам контроля за загрязнением и очисткой от загрязнения;

– экономический механизм компенсации загрязнений, который заключается в том, что строительство новых источников загрязнения и одновременное сдерживание загрязнений, например, воздушной среды, возможно только в том случае, если дополнительный выброс загрязняющего вещества от этого источника будет компенсирован сокращением выбросов от других источников. Данный механизм может решить проблему экономического роста в регионах, которые не удовлетворяют федеральным стандартам качества воздуха или воды. Новые хозяйствующие субъекты, расширяющие деятельность, связан- ную с ростом загрязнений, должны выкупить права на выбросы загрязняющих веществ у других собственников этого региона. Механизм компенсации предусматривает более чем 100 %-ю компенсацию с целью общего улучшения качества природных сред, например, воздушного бассейна;

– механизм банка выбросов, образующийся излишками сокращения выбросов. Этот банк организует дальнейшее их использование или продажу;

– механизм бабл-принципа – альтернативная стратегия административному контролю загрязнений. Он предполагает, что региональная производственная деятельность, отрицательно влияющая на воздушную среду, осуществляется в некотором гипотетическом «пузырьке» достаточно больших размеров. Другими словами, два и более точечных источников загрязнения представляются помещенными как бы в одном объеме под единым сводом. Это позволяет снижать суммарный выброс данного загрязняющего вещества, а не его объемы на каждом точечном источнике. Задача регулирования в этом случае состоит в наиболее рациональном распределении между загрязнителями воздушной среды возможностей выбросов различных видов загрязняющих веществ. Предприятия, получившие разрешение на применение такого принципа, могут снижать выброс определенных загрязняющих веществ на тех его точечных источниках, где природоохранные мероприятия приносят максимальный результат, например, снижают объем выбросов на единицу затрат [20]. Таким образом, предприятие имеет экономию средств при одновременном сохранении качества воздушной среды и сохранении и снижении существовавшего уровня суммарного выброса.

С точки зрения общесистемного уровня знаний общественное производство представляет собой искусственно встроенный в природную среду хозяйственный механизм, выполняющий до настоящего времени негативную роль в системе эволюционного развития биосферы и функцию исполнительного элемента в сфере экономического управления. Поэтому, поступательное развитие региона освоения возможно при наличии таких составляющих, как природно-ресурсный и техногенный потенциалы, экономическое оценивание которых позволяет охарактеризовать общий экономический потенциал территории. Обоснование и выявление подобных интегральных характеристик представляет собой базис для разработки и совершенствования практического аппарата управления природными процессами со стороны общественных формаций. Репрезентативностью же данной оценки служит экологический потенциал, входящий в алгоритмы экономических расчетов и ограничивающий социальноэкономическое развитие в рамках соблюдения вышеперечисленных форм экологической эффективности.

Эффективным на сегодняшний день методом эколого-экономического управления является процесс лицензирования (продажа прав за загрязнение). Поскольку окружающая среда – коллективное благо, с моральной и политической точек зрения недопустимо продавать меньшинству загрязняющих субъектов право наносить ущерб большинству, даже если объем загрязнения, определяемый этим правом, – результат коллективного выбора.

Таким образом, рыночный подход позволяет достигнуть более высокого уровня охраны природной среды при тех же удельных издержках на борьбу с загрязнением, стимулирует инициативу собственников в отношении удобных им методов охраны природной среды. В результате землепользователь будет стремиться принимать решения, связанные с меньшими издержками, применять новые технологии борьбы с загрязнением окружающей среды.

Именно такая система сможет обеспечить сбалансированное развитие территории в интересах всего населения при соблюдении права собственности на землю и предоставлении дополнительных гарантий лицам, чьи интересы непосредственно затрагиваются принимаемыми градостроительными и инвестиционными решениями, обеспечении приоритета охраны жизни и здоровья человека, приоритета окружающей среды [11, с. 2].

Одним из методов эколого-экономического управления земельными ресурсами может выступать экологическое страхование. Порядок государственного экологического страхования и создаваемых при этом фондов в Российской Федерации устанавливает правительство. Средства указанных фондов предназначены в основном для финансирования работ по прогнозированию, предотвращению и ликвидации последствий экологических и стихийных бедствий, аварий и катастроф.

Объектами экологического страхования могут являться:

– риск гражданской ответственности страхователя за загрязнение окружающей среды, выражающийся в предъявлении ему третьими лицами имущественных претензий, которые удовлетворяются в соответствии с договором о страховании за счет страховых платежей;

– подлежащие возмещению убытки, которые несет сам страхователь в связи с загрязнением окружающей среды на территории действия договора страхования;

– жизнь, здоровье и имущество страхователя или других лиц, которые определены договором.

Страхователь может быть лишен права на страховое возмещение, если он предупреждался об аварии, но не принял надлежащих мер. Следовательно, экологическое страхование выполняет функции, стимулирующие действия собственников по отношению к охране окружающей среды и сохранению природных ресурсов.

Наряду с административными методами эффективно применение экономических рыночных регуляторов, в частности, прямых инвестиционных субсидий, которые покрывают часть расходов на разработку новой природоохранной и ресурсосберегающей технологии, предоставление государственных низкопроцентных ссуд на приобретение и монтаж оборудования, способствующее улучшению качества окружающей среды, предоставление долгосрочных займов с низкими процентными ставками платежей, выдача субсидий для капиталовложений в энергосберегающие технологии, налоговые льготы на расходы по научно-исследовательским работам в области охраны окружающей среды и на расходы, связанные с контролем загрязнений.

Основу системы эколого-экономического управления земельными ресурсами региона должны составлять такие инструменты ее функционирования, как экологическая экспертиза и оценка воздействия на окружающую природную среду (ОВОС), система земельных платежей, создающих условия для эффективного использования земли, сохранения качества окружающей природной среды, экологические требования и ограничения использования наиболее инвестиционно привлекательных территорий, а также территориальное планирование использования земель различных категорий.

Необходимость расчетов данных экологоэкономических показателей требует создания в нашей стране отсутствующей на сегодняшний день нормативно-технической базы, оценки экологического состояния природных экосистем, а также возможного и причиненного природе и обществу ущерба.

Рассмотренные эколого-экономические формы принятия проектных и плановых решений должны обосновывать экологические условия эффективной эксплуатации природно-ресурсного потенциала в осваиваемых регионах для практической ориентации хозяйственных структур на соответствующий экологическим требованиям уровень их организации [14, с. 35].

Первоначальный этап при внедрении подобного механизма управления землепользованием должен включать следующие эколого-ориентированные последовательно решаемые задачи, а именно:

– анализ общей динамики поведения природно-антропогенных систем, базирующихся на саморегулирующей способности сохранения во времени расчетных значений управляющих параметров;

– реакция природно-антропогенных систем на возможные изменения их управляющих параметров для осмысления стратегических задач по конструированию среды обитания с задаваемыми свойствами;

– исследование вариантов устойчивых состояний для перехода на уровень овладения превентивными формами техногенных воздействий на природные объекты.

Экологическое направление в управлении в системе реформирования экологической политики открывает принципиально новое управленческое звено, позволяющее:

– корректировать процесс управления природно-антропогенными системами по вариационным ситуациям с оценкой качества их устойчивого поведения;

– распознавать интерфейс биосферосовме-стимости природно-антропогенных формаций;

– конструировать экономический комплекс задаваемых экологических вариантов поведения;

– принимать проектно-плановые решения и выдавать рекомендации практического характера об экологически целесообразных способах антропогенных воздействий на регионы перспективного хозяйственного освоения.

Основной целью управленческих решений в процессе землепользования является достаточная эффективность природопользования, или эколого-экономическая результативность эксплуатации региональных ресурсов и природной среды, которая выступает в виде сводной характеристики качества природно-антропоген- ной формации, включающей в себя показатель соотношения экономических затрат и экологическую результативность функционирования системы.

Для решения поставленных эколого-экономических проблем сбалансированного развития природопользования эффективность землепользования должна базироваться на соотношении следующих показателей:

– показателях капитальных вложений в системе природопользования, которые представляют собой соотношение между экономическими затратами на воспроизводство основных фондов и проведенную через экономическое оценивание степени сохранения регионального экологического потенциала как фактора жизнеобеспечения природно-антропогенной системы;

– показателях потребления в системе природопользования, сводящихся к показателю использования полезных свойств задействованного природного ресурса в процессе эксплуатации природно-антропогенной системы;

– показателях производства в системе природопользования, раскрывающихся сводным компонентом эффективности реального функционирования природно-антропогенной системы и процесса производства материальных благ, формализующихся через отслеживание соотношения результирующего эффекта проведенных мероприятий, направленных на сохранение условий сбалансированного регионального развития, и объема используемых или затраченных ресурсов, проведенных через показатели производительности труда, фондоотдачи, рентабельности, окупаемости затрат и т. д. Данный показатель представляет собой критериальное отображение способности экономических факторов производства приносить экологический эффект, соответствующий условию соблюдения режима устойчивости состояния природной среды;

– показателях эффективности экологических решений в системе природопользования, соответствующих показателю изменения эффективности функционирования анализируемой системы, для которой соотношение экономических затрат и полученных в процессе хозяйственной деятельности результатов определяет степень улучшения экологического состояния эксплуатируемого природно-антропогенного образования.

При этом показателями экономической эффективности должны выступать не отчетные показатели по выработке природного ресурса, а экологически обоснованные нормирующие характеристики максимально допустимых объемов природопользования и соответствующих им объемов природовосстановительных и природозащитных мероприятий [3, с. 34].

Таким образом, пространственные соотношения должны учитывать территориальное распределение экологического потенциала как факториального признака жизнеобеспечения целостной динамической системной единицы и рассматриваться в качестве основополагающих мероприятий рационализации природопользования, а также в территориальных комплексных схемах охраны природы.

Природа находится сейчас в так называемом подвешенном состоянии обманутых ожиданий, при этом отсутствие научно обоснованного и практически реализуемого пути разработки региональной экологической политики обусловливает неустойчивость процесса природопользования. Дальнейшее усиление подобного процесса приведет к необходимости создания природой нового порядка через бифуркации. В этих условиях даже незначительные причины могут привести к большим по своим масштабам негативным последствиям – опасным, недопустимым, а в ряде случаев и непредсказуемым для общественных формирований.

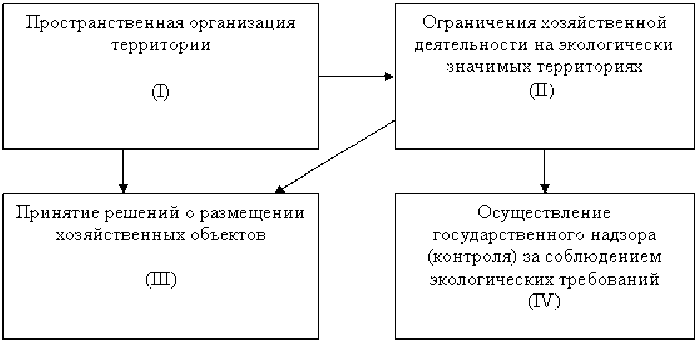

Таким образом, целостная картина использования земельного пространства характеризуется взаимодействием большого числа факторов. Схема взаимодействия этих факторов представлена на рисунке 2, где жирным шрифтом выделены субъекты землепользования, курсивом выделяются наименования потоков (управляющие воздействия, информация, выгода, финансовые потоки), без выделения представлены объекты землепользования.

Представленная схема, показывающая текущее состояние социо-эколого-экономической системы, может служить в качестве основы в процессе принятия управляющих решений [5, с. 19–20].

Для оценки эффективности процесса внедрения механизмов эколого-экономического управления земельными ресурсами существуют экономические, экологические и социальные показатели.

Некоторые исследователи предлагают использовать с этой целью интегральный показатель ( К ), который отражает общее состояние всех аспектов социо-эколого-экономической системы.

Интегральный показатель ( К ), который рассчитывается как произведение трех отдельных частных показателей [6, с. 43]:

K = K экон/ K экол/ K соц. . (1)

В формуле (1) каждый из трех частных критериев определяется как взвешенное произведение единичных показателей более низкого уровня:

w i частн.

К _ П" I a' частн. I частн. Ц,_] I I , (2)

\ a' частн. норм./ где m – количество единичных показателей, определяющих частный критерий;

ai частн. – единичный показатель состояния определенного объекта, процесса;

ai частн. норм. – нормативное значение для показателя ai частн. , wi частн. – вес показателя ai частн..

Причем:

E w - частн. = 1. (3)

= 1

В качестве единичных показателей при данном способе оценки эффективности механизмов эколого-экономического управления земельными ресурсами служат такие показатели, как экономическая прибыль, стоимость земли, площадь свалок, степень загрязненности почвы, атмосферы или водных объектов, низкая обеспеченность рекреационными зонами и т. д. При этом достижение каждым из частных показателей значения, превышающего единицу, говорит об удовлетворительном значении процесса, оцениваемого им [6, с. 44].

С нашей точки зрения, интегральный показатель не может использоваться в качестве единственного обобщенного критерия эффективности землепользования, так как каждый из частных показателей за счет своего высокого численного значения может снижать негативный эффект от низких значений других показателей, и наоборот. Поэтому интегральный критерий может дать искаженную картину состояния исследуемого объекта и замаскировать катастрофическую, требующую срочного воздействия, ситуацию в экологической, либо социальной сфере. Поэтому, при расчете такого интегрального показателя, должен проводиться тщательный анализ состояния каждой из трех сфер на качество использования земель.

Интегральный и частные критерии могут использоваться с целью классификации регионов России с точки зрения эффективности использования пространственного ресурса. Так, если зна-

Рис. 2. Комплексная схема формирования регионального землепользования

Примечание. Составлено авторами.

чение экономического показателя ( К экон. ) меньше единицы, то использование исследуемого объекта является экономически неоправданным. В обратном случае, соответственно, механизм экологоэкономического управления земельными ресурсами признается эффективным.

С точки зрения экологического аспекта использования регионального пространства при значении Кэкол. больше или равном единице делается вывод о воссоздании благоприятных, либо ненарушенных изначально природных условиях. Значение Кэкол., превышающее единицу, свидетельствует о значительной доле захламленных территорий в общей площади региона, высоком уровне загрязнения почв, атмосферы или водных объектов в регионе. Следовательно, необходимо увеличение затрат на охрану воздуха, почв, либо водных объектов, затрат на озеленение и т. п.

Если Ксоц. превышает единицу, значит, созданы удовлетворительные условия для бытовой и трудовой деятельности человека. Если же показатель Ксоц. меньше единицы, то социальная группа факторов имеет неудовлетворительную характеристику [8, с. 45].

Таким образом, использование показателей эффективности при определении состояния системы управления региональным землепользованием, а также учет при планировании регионального землепользования взаимосвязей множества факторов (рис. 2) могут стать основой совершенствования эколого-экономического механизма формирования землепользования и принятия управляющих решений.

Однако проблемой является тот факт, что расчет интегрального показателя эффективности системы эколого-экономического управления земельными ресурсами давно требует учета современных международных требований, включающих использование для расчетов таких индикаторов жизнеспособности экосистемы и экологического здоровья, как отношение СО 2 к ВВП, количество СО 2 на киловатт-час, процент возобновляемого электричества в общем выработанном электричестве, регулирование пестицидов, количество СО 2 на душу населения и ряд других [6].

Кроме того, при расчете экономических, экологических, социальных и, соответственно, интегрального показателей эффективности системы эколого-экономического управления земельными ресурсами используются частные показатели, не выражающие в полной мере степень воздействия хозяйственной деятельности на природные территории. Так, например, в обычном автомобильном выхлопе содержится около 200 различных соединений, однако, контроль осуществляется лишь по нескольким из них, а эффект совместного действия соединений и вовсе неизвестен. С другой стороны, при оценке вредного воздействия на экосистемы, на практике используются методики для оценки хозяйственного воздействия только на отдельные компоненты природных комплексов: атмосферу, гидросферу и т. п., в то время как общее состояние экосистемы вовсе не оценивается.

Поэтому во многих случаях при соблюдении землепользователями экологических норм и правил, состояние природных территорий деградирует быстрыми темпами, что еще раз подчеркивает необходимость разработок нормативной документации в сфере определения вредного воздействия на окружающую среду и внедрения на ее основе системы эколого-экономического управления земельными ресурсами [19].

Действенному решению экологических проблем на пути достижения экологически устойчивого развития может способствовать развитие такого направления эколого-экономического механизма управления земельными ресурсами, как поддержание развития инновационной деятельности экологического характера. Основная задача экологических инноваций – снижение негативного воздействия хозяйственной деятельности на состояние окружающей среды, то есть, прежде всего, снижение вредных выбросов и сбросов, сопутствующих природопользованию. Такие инновации могут затрагивать как технологические процессы основного производства, делая их малоотходными, так и технологии специальной природоохранной деятельности предприятия за пределами основного производства. И в том, и в другом случае результатом инновационной активности считается сокращение загрязнений, измеряемое в физических единицах массы выбрасываемых в окружающую среду вредных веществ.

В основе инновационных процессов экологической направленности лежат технологические и организационные инновации, которые представляют собой начало радикальной трансформации и структурной перестройки промышленности под воздействием экологических требований. Продукты инновационной деятельности, характеризующиеся улучшенными или уникальными свойствами в экологическом отношении, могут стать высококонкурентными на рынке и принести, соответственно, значительный доход.

Большим стимулом для изобретателей могут стать природоохранные законодательные акты России, согласно которым изобретатель становится исключительным владельцем патента (охранного документа, подтверждающего право на изобретение) и может распоряжаться им по своему усмотрению. Тем самым патент, например, на экологически чистую технологию, становится товаром, на него распространяются все закономерности рынка, а сам патентообладатель вовлекается в систему рыночных отношений.

В ряде развитых стран большое внимание уделяется созданию специальных фондов охраны природы. Эти фонды формируются в целях последующего финансирования мероприятий по охране окружающей среды и использования экономических стимулов и ограничительных факторов для землепользователей. Направления расходования средств в основном одинаковы для всех стран: модернизация оборудования для борьбы с загрязнением, разработка и примене- ние современных технологий, санитарно-гигиенические мероприятия, профилактические меры, разработка и введение стандартов по всем видам загрязнения, усиление наблюдения и контроля за загрязнением, финансирование научноисследовательской работы в области охраны окружающей среды и т. д.

В России финансирование экологических программ и мероприятий по охране природы и рациональному природопользованию производятся из федерального бюджета, бюджетов субъектов Федерации, а также из средств, которыми располагают предприятия и учреждения различных форм собственности, различных экологических фондов, экологического страхования, фонда отчислений на производство минерально-сырьевой базы, кредитов банков, добровольных взносов населения, иностранных юридических и физических лиц и других источников финансирования.

Главной составляющей любой национальной идеи должна стать экологическая составляющая, и только тогда можно будет говорить о процветании любого государства: «...Природопользование – рациональное и экономное использование природных ресурсов без допущения нарушения экологического равновесия окружающей среды в целях удовлетворения социально-экономических потребностей общества с учетом нужд будущих поколений...» [1, с. 1].

Список литературы Модернизация эколого-экономического механизма управления региональными земельными ресурсами

- Аврамчикова, Н. Т. Государственное и муниципальное управление/Н. Т. Аврамчикова. -Красноярск: Изд-во Сиб. гос. аэрокосм. ун-та, 2008. -148 с.

- Аврамчикова, Н. Т. Проблемы повышения качества экономического пространства в ресурсоориентированных регионах Российской Федерации/Н. Т. Аврамчикова, М. Н. Чувашова//Региональная экономика: теория и практика. -2014. -№ 5. -С. 2-11.

- Бабков, Г. А. Оценка и использование природно-экономического потенциала региональной экономики/Г. А. Бабков, Л. И. Муратова, А. Е. Сафронов//Региональная экономика. Юг России. -2013. -№ 2. -С. 30-36.

- Бугаян, С. А. Минимизация образования отходов производства промышленными предприятиями как фактор решения проблемы энергосбережения/С. А. Бугаян//Региональная экономика. Юг России. -2012. -№ 13. -С. 499-505.

- Володченков, И. В. Эколого-экономический механизм формирования городского землепользования в условиях рыночной экономики: дис.. канд. экон. наук/Володченков Иван Валерьевич. -Ростов н/Д, 2010. -138 с.

- Володченков, И. В. Учет соотношения экономического, экологического и социального аспектов использования городской земли/И. В. Володченков//V Ежегодная научная конференция студентов и аспирантов базовых кафедр Южного научного центра РАН: тез. докл. (8-апр. 2009 г., г. Ростов-на-Дону). -Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН, 2009. -С. 43-45.

- Дудник, Д. В. Экономическое стимулирование охраны окружающей среды как инструмент экономического управления земельными ресурсами Российской Федерации/Д. В. Дудник//Теория и практика общественного развития. -2011. -№ 2. -С. 316-320.

- Кириллов, С. Н. Эколого-экономический механизм городского землепользования/С. Н. Кириллов. -М.: ТЕИС, 2005. -256 с.

- Крупина, Н. Н. Оценка приемлемости природоохранных технологических инноваций/Н.Н. Крупина//Национальные интересы: приоритеты и безопасность. -2012. -№ 3. -С. 35-44.

- Медведева, О. Е. Проблемы устойчивого землепользования в России/О. Е. Медведева. -М.: ООО «Типография ЛЕВКО», 2009. -104 с.

- Михеева, А. С. Региональные особенности формирования экологоориентированной инвестиционной политики на территориях с экологическими ограничениями/А. С. Михеева, Т. Б. Бардаханова, С. Н. Аюшеева//Региональная экономика: теория и практика. -2013. -№ 27. -С. 2-7.

- Насонова, А. В. Об охране природы в зарубежных странах с древнейших времен до начала XX века/А. В. Насонова//Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева. Серия «Юриспруденция». -2007. -№ 64. -C. 225-239.

- Фаткулин, С. Т. Уголовно-правовая охрана земли по законодательству отдельных зарубежных стран: сравнительно-правовой анализ/С. Т. Фаткулин//Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право. -2006. -Вып. № 13 (68). -С. 349-355.

- Федоров, М. М. Проблемные исследования в системе природопользования/М. М. Федоров. -СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2004. -304 с.

- Широков, Л. А. Моделирование окружающей среды промышленных зон для оптимизации природоохранных инвестиций/Л. А. Широков, О. Л. Широкова//Экология урбанизированных территорий. -2013. -№ 2. -С. 16-22.

- Hauksworth, D. Biodiversity and conservation in Europe/D. Hauksworth, F. Bull. -Berlin: Springer-Verlag, 2012. -201 p.

- Landman, J. Reform of Common Fisheries Policy.WWF recommendation for the EU external fleet/J. Landman. -Brussels: WWF European Office, 2010. -38 p.

- Masahisa, F. Urban economic theory: Land use and city size/F. Masahisa. -Cambridge: Cambridge University Press, 2003. -P. 259-264.

- Mitrofanova, I. V. Ecological External Effects of the Funcitioning of the Economic Complex of the South of Russia/I. V. Mitrofanova, G. I. Starokozheva, I. A. Mitrofanova, E. А. Shkarupa, V. V. Batmanova//Regional and Sectoral Economic Studies. -2015. -Vol. 15-1. -P. 97-114.

- Ver k er t, P. J. I mpa kt of bi ol og ical a n d landscape diversity protection on the supply in Europe/P. J. Verkert, G. Zanchi, M. Lindner. -Berlin: Joensou Publ., 2008. -126 p.