Модернизация территориальной структуры региона

Автор: Малышев Роман Юрьевич, Селякова Светлана Александровна, Ускова Тамара Витальевна

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Экономика региона: проблемы и перспективы развития

Статья в выпуске: 1 (36), 2007 года.

Бесплатный доступ

В статье изложены результаты типологизации муниципальных образований Вологодской области и дана оценка социально-экономического потенциала экономических зон. Определены блоки основных проблем экономических зон региона, замедляющие темпы экономического роста и не позволяющие повысить конкурентоспособность области в целом, также определены приоритетные направления развития экономических зон, механизм и основные принципы реализации системы управления ими.

Короткий адрес: https://sciup.org/147111610

IDR: 147111610 | УДК: 332.14(470.12)

Текст научной статьи Модернизация территориальной структуры региона

В статье изложены результаты типологизации муниципальных образований Вологодской области и дана оценка социально-экономического потенциала экономических зон. Определены блоки основных проблем экономических зон региона, замедляющие темпы экономического роста и не позволяющие повысить конкурентоспособность области в целом, также определены приоритетные направления развития экономических зон, механизм и основные принципы реализации системы управления ими.

БНКЦ ЦЭМИ РАН в 2006 г. проведена научно-исследовательская работа «Дифференциация социально-э коно-мического развития районов Вологодской области и формирование эффективных территориальных агломераций». В ходе ее дана оценка социально-экономического развития муниципальных образований по четырем направлениям: экономическое развитие; финансовая обеспеченность; сфера услуг; уровень жизни.

Исследование показало, что наибольший уровень дифференциации наблюдается в экономическом развитии муниципальных образований (табл. 1, 2).

Так, по объему инвестиций в основной капитал на душу населения районы-лидеры опережают районы-аутсайдеры более чем в 40 раз. Уровень дифференциации по объему сельскохозяйственной продукции на 1 жителя в 2000 г. составил 9,8 раза, а к 2005 г. -14,6 раза.

В широких пределах колеблется объем собственных доходов бюджета на одного жителя: от 718 до 6239 руб./чел. в 2000 г. (разница в 8,7 раза) и от 1932 до 11068 руб./чел. в 2005 г. (в 5,7 раза). Столь сильный размах вариаций обусловлен различиями в налоговом потенциале регионов. По показателю бюджетных расходов на 1 человека

Р. Ю. МАЛЫШЕВ - м.н.с.

ВНКЦ ЦЭМИ РАН

Таблица 1. Инвестиции в основной капитал на 1 жителя Вологодской области (руб.)

|

Муниципалитет |

2000 г. |

2005 г. |

2005 г. к 2000 г., % |

Муниципалитет |

2000 г. |

2005 г. |

2005 г. к 2000 г., % |

|

Чагодощенский |

55 323,4 |

93561,5 |

169,1 |

Белозерский |

9 274,2 |

8113,8 |

87,5 |

|

Нюксенский |

18 946,9 |

87 718,4 |

463,0 |

Шекснинский |

10 053,9 |

7856,1 |

78,1 |

|

г. Череповец |

55361,5 |

73093,7 |

132,0 |

Междуреченский |

15 801,3 |

7 570,4 |

47,9 |

|

Бабаевский |

70 869,7 |

30 841,0 |

43,5 |

Харовский |

5 149,9 |

6 848,4 |

133,0 |

|

Тотемский |

14 389,5 |

17 594,9 |

122,3 |

Кздуйский |

4 949,5 |

5670,6 |

114,6 |

|

Череповецкий |

12423,4 |

16 816,8 |

135,4 |

Вожегодский |

5 145,7 |

5 373,0 |

104,4 |

|

Вытегорский |

14 309,3 |

15886,0 |

111,0 |

Верховажский |

2 611,9 |

5182,4 |

198,4 |

|

Грязовецкий |

14 173,2 |

14 314,6 |

101,0 |

Устюженский |

2 208,5 |

5 079,3 |

230,0 |

|

г. Вологда |

10416,1 |

13 083,9 |

125,6 |

Кичм.-Городецкий |

4 310,7 |

4 618,3 |

107,1 |

|

Усть-Кубинский |

12 221,3 |

11771,3 |

96,3 |

Вашкинский |

9 684,7 |

4 167,0 |

43,0 |

|

Вологодский |

10 373,0 |

11 218,0 |

108,1 |

Сямженский |

10 742,2 |

4 165,4 |

38,8 |

|

Сокольский |

5 677,7 |

10 608,2 |

186,8 |

Тарногский |

3 074,4 |

3602,4 |

117,2 |

|

Великоустюгский |

8 384,1 |

10 136,0 |

120,9 |

Бабушкинский |

3611,7 |

3 499,7 |

96,9 |

|

Кирилловский |

11 480,6 |

9 237,4 |

80,5 |

Никольский |

1 613,2 |

2 293,0 |

142,1 |

Таблица 2. Объем продукции сельского хозяйства на 1 жителя Вологодской области (руб.)

Наибольший перечень показателей, используемых при оценке дифференциации и проведении типологии, принадлежит сфере услуг и муниципального хозяйства. При сохранении дифференциации по обеспеченности жильем на невысоком уровне (1,55 -1,59 раза) наблюдается тенденция улучшения данного показателя практически во всех районах. Наибольшие расходы на предоставление жилищно-коммунальных услуг населению отмечаются в центральных городах области. В 2005 г. они составили 8,1 - 8,7 тыс. руб./чел., что превышает минимальное значение (411 руб./чел.) более чем в 20 раз.

Одним из основных показателей, характеризующих уровень жизни, является средняя заработная плата. Следует отметить, что если разрыв по этому

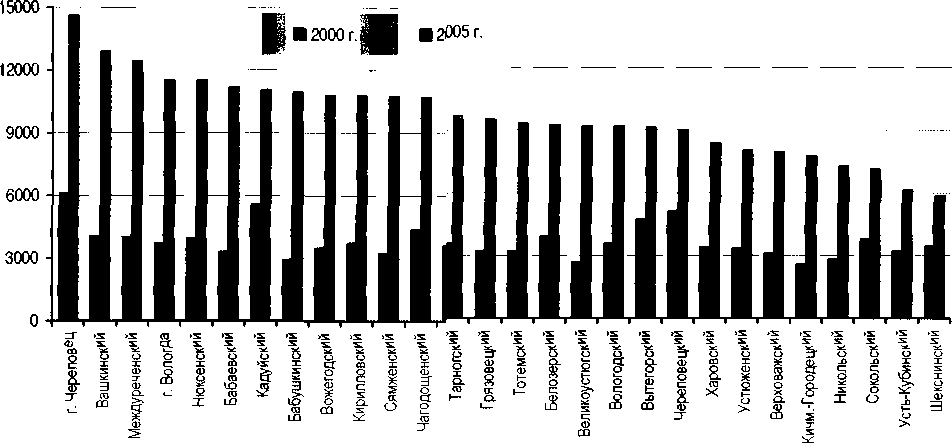

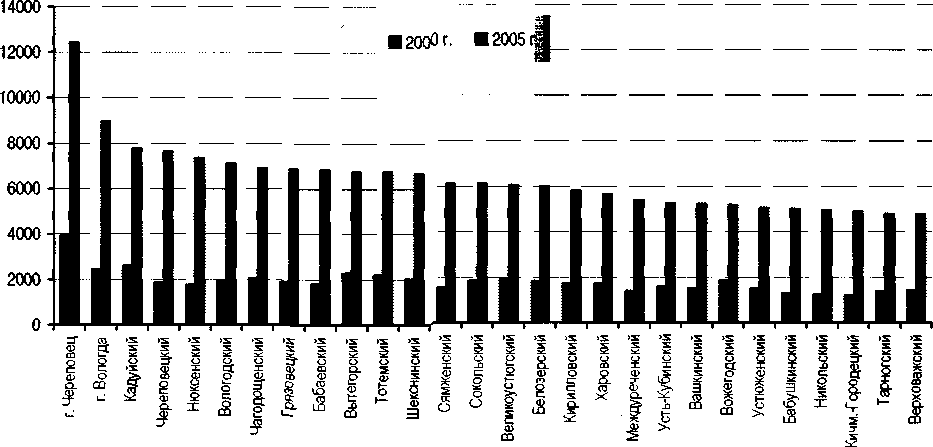

Рисунок 1. Расходы бюджета на душу населения Вологодской области (руб.)

Рисунок 2. Средняя заработная плата в муниципалитетах Вологодской области

показателю в разрезе районов в 2000 г. составлял 3,3 раза, то к 2005 г. - до 2,6 раза (рис. 2). Отношение средней заработной платы к прожиточному минимуму в 2005 г. достигало 1,5 раза в наименее экономически развитых районах и 4 раза - в наиболее развитых.

Дифференциация в социальноэкономическом развитии районов области явилась следствием влияния ряда факторов.

Сильнее всего влияют исторически сложившееся распределение производительных сил и непосредственная близость муниципалитета к крупным городам области (Вологда и Череповец).

Кроме того, существенную роль в социально-экономическом развитии муниципалитетов играет прохождение но территории района транспортных путей, прежде всего федерального значения.

Влияние демографического фактора на социально-экономическое развитие муниципалитета проявляется в высокой плотности населения в наиболее развитых районах (табл. 3), и как следствие, там выше уровень развития произво дительных сил и производственных отношений. Из 489 тыс. человек, занятых на предприятиях и в организациях области, 54% проживает в Вологде и Череповце.

Таблица 3. Демографическая характеристика муниципальных образований Вологодской области на начало 2006 г.

|

Муниципалитет |

Численность населения, тыс. чел. |

Плотность, чел./ км2 |

Муниципалитет |

Численность населения, тыс. чел. |

Плотность, чел./км2 |

|

Бабаевский |

23,9 |

2,60 |

Никольский |

25,5 |

3,40 |

|

Бабушкинский |

14,2 |

1,82 |

Нюксенский |

11,5 |

2,21 |

|

Белозерский |

20,4 |

3,78 |

Сокольский |

55,1 |

13,44 |

|

Вашкинский |

9,6 |

3,31 |

Сямженский |

10,2 |

2,62 |

|

Великоустюгский |

63,1 |

8,19 |

Тарногский |

14,8 |

2,85 |

|

Верховажский |

16,0 |

3,72 |

Тотемский |

25,8 |

3,15 |

|

Вожегодский |

18,2 |

3,14 |

Усть-Кубинский |

9,2 |

3,83 |

|

Вологодский |

50,2 |

11,16 |

Устюженский |

20,6 |

5,72 |

|

Вытегорский |

30,4 |

2,32 |

Харовский |

19,3 |

5,36 |

|

Грязовецкий |

39,5 |

7,90 |

Чагодощенский |

14,8 |

6,17 |

|

Кадуйский |

18,0 |

5,45 |

Череповецкий |

39,8 |

5,24 |

|

Кирилловский |

18,1 |

3,35 |

Шекснинский |

35,3 |

14,12 |

|

Кичм.-Городецкий |

21,3 |

3,00 |

г. Вологда |

294,8 |

2 597,36 |

|

Междуреченский |

7,3 |

2,03 |

г. Череповец |

308,5 |

2 551,70 |

С целью выявления однородных по социально-экономическому развитию муниципалитетов в исследовании был проведен кластерный анализ, в результате которого выделено пять групп райо нов (табл. 4). Коэффициент внутрирегиональной неравномерности (соотношение наибольшего и наименьшего интегральных показателей социально-экономического развития) составляет 1,6 раза.

Таблица 4. Результаты кластерного анализа муниципалитетов Вологодской области

|

Уровень развития |

2000 г. |

2005 г. |

|

Высокий |

г. Череповец, г. Вологда |

г. Череповец, г. Вологда |

|

Выше среднего |

Вологодский, Грязовецкий, Вашкинский, Вытегорский, Череповецкий, Шекснинский |

Кадуйский, Бабаевский, Череповецкий, Великоустюгский, Шекснинский, Вытегорский |

|

Средний |

Кадуйский, Сокольский, Великоустюгский, Нюксенский, Бабаевский, Тотемский, Усть-Кубинский, Харовский, Кичм .-Городецкий, Устюженский |

Верховажский, Сямженский, Чагодощенский, Кирилловский, Вологодский, Харовский, Никольский |

|

Ниже среднего |

Вожегодский, Междуреченский, Верховажский, Белозерский, Тарногский, Бабушкинский, Чагодощенский |

Тарногский, Белозерский, Тотемский, Бабушкинский, Устюженский, Сокольский, Нюксенский, Грязовецкий, Междуреченский, Усть-Кубинский, Вашкинский |

|

Низкий |

Сямженский, Кирилловский, Никольский |

Кичм.-Городецкий, Вожегодский |

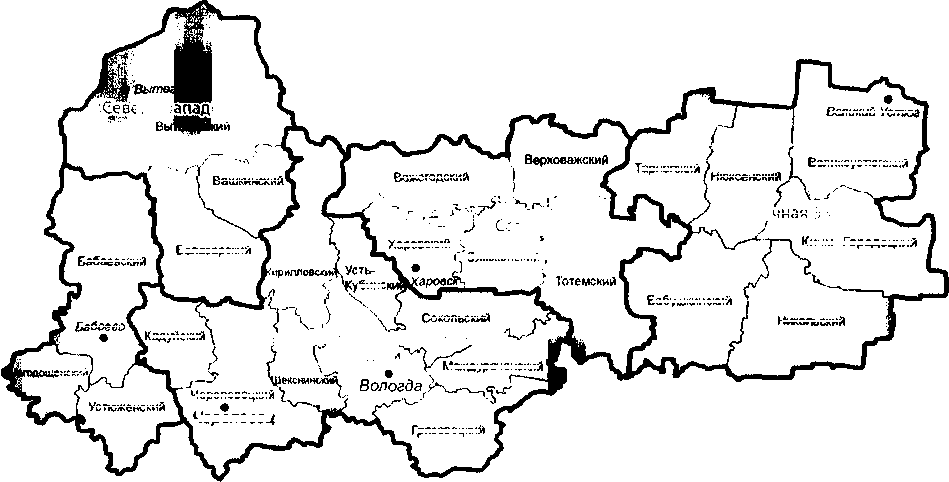

Оценка неравномерности социально-экономического развития районов области обусловила целесообразность выделения на ее территории пяти экономических зон (рис. 3):

-

1. Агломерационная зона (центры -г. Вологда и г. Череповец).

-

2. Западная зона (г. Бабаево).

-

3. Северо-западная зона (г. Вытегра).

-

4. Северная зона (г. Харовск).

-

5. Восточная зона (г. Великий Устюг).

Рисунок 3. Экономические зоны Вологодской области

Веяикии Устюг

Вожегодский

Вашкинский

чная -;

Кичм -Горсдецкий

Тотемский

Бабушкинским

Сокольский

Никольский

Междуреченский

щене кии

Грязовецкии

УСТЬ-

«инс

Бабаево

Кадуне кий

Великоустюгский

Тарногскии

Мюксенский

череповецкий

Устюжемский

Череповец

Белозерским

Бабаевский

Са

харовский •

ССямженский.

- Центр экономической зоны Уровень социально-экономического развития Вологда - 1-й кластер (высокий) ВИК - 2-й кластер (выше среднего) ____Ш - З-й кластер (средний) КВН - 4-й кластер (ниже среднего)

- - 5-й кластер (низкий)

( Вологодский

«Локомотивом» роста экономики области, безусловно, является зона агломерации Вологда - Череповец, которая способствует активизации районных центров, усилению процессов территориально-хозяйственной интеграции, формированию систем инфраструктуры, в результате чего ускоряется развитие и других территорий региона.

Выявлены тенденции социальноэкономического развития зон:

-

1. Происходит усиление дифференциации территорий по уровню благосостояния населения. Агломерационная зона продолжает наращивать свое преимущество, оставаясь стабильным лидером. Уровень жизни населения в Северной, Северо-западной и Восточной зонах растет темпами, близкими к средним по области. В то же время происходит отставание Западной зоны по данной группе показателей.

-

2. Снижаются различия между экономическими зонами по показателям естественного движения населе

ния. Но уровень дифференциации остается значительным: в частности, коэффициент естественного прироста населения в Западной зоне ниже аналогичного показателя в агломерации в 2,3 - 2,6 раза.

Кроме того, развитию выделенных зон препятствует ряд проблем, среди которых первостепенными являются следующие:

-

> Недостаточно развитая инфраструктура. Наименее развитыми, в плане транспортного сообщения, связи и ряда других инфраструктур (прежде всего информационных и телекоммуникационных), оказались наиболее удаленные от крупных городов (Вологды и Череповца) Северо-западная и Восточная экономические зоны.

-

> Низкий уровень благосостоя ния населения. В целом уровень благосостояния на территории агломерации Вологда - Череповец намного выше, чем в других экономических зонах (табл. 5).

Таблица 5. Некоторые показатели благосостояния населения экономических зон Вологодской области в 2000 и 2005 гт. (по отношению к наилучшему значению показателя)

|

Показатель |

Экономическая зона |

|||||

|

Агломерация Вологда - Череповец |

Северная |

Западная |

Северозападная |

Восточная |

||

|

Наличие легковых автомобилей на 1000 чел., ед. |

2000 г. |

1,00 |

0,64 |

0,79 |

0,70 |

0,61 |

|

2005 г. |

0,99 |

0,90 |

1,00 |

0,98 |

0,78 |

|

|

Рост, % |

130 |

185 |

166 |

183 |

168 |

|

|

Розничный товарооборот на душу населения, руб. |

2000 г. |

1,00 |

0,68 |

0,56 |

0,70 |

0,67 |

|

2005 г. |

1,00 |

0,72 |

0,71 |

0,60 |

0,57 |

|

|

Рост, % |

204 |

215 |

257 |

175 |

172 |

|

|

Ввод в действие жилых домов, кв. м общей площади |

2000 г. |

0,84 |

0,71 |

0,53 |

1,00 |

0,42 |

|

2005 г. |

1,00 |

0,80 |

0,39 |

0,45 |

0,71 |

|

|

Рост, % |

151,6 |

142,9 |

94,0 |

57,5 |

215,2 |

|

|

Средняя заработная плата, руб- |

2000 г. |

1,00 |

0,65 |

0,63 |

0,71 |

0,56 |

|

2005 г. |

1,00 |

0,61 |

0,66 |

0,66 |

0,59 |

|

|

Рост, % |

339 |

318 |

354 |

312 |

357 |

|

Однако это достигается главным образом благодаря Вологде и Череповцу, тогда как в спутниковой зоне данный показатель значительно ниже: дифференциация по уровню благосостояния внутри городской агломерации очень высока. Что касается темпа роста показателей по сравнению с 2000 г., то на территории агломерации он значительно ниже, чем в других зонах.

-

> Демографическая убыль населения. К числу наиболее выраженных негативных демографических тенденций относится естественная убыль населения, характерная для всей территории области (табл. 6). Сокращение численности населения влечет за собой нехватку квалифицированных трудовых ресурсов, необходимых для развития материального и интеллектуального потенциала региона.

Таблица 6. Показатели естественного и миграционного прироста (убыли) населения экономических зон Вологодской области в 2005 г. (по отношению к наилучшему значению)

|

Показатель |

Экономическая зона |

|||||

|

Агломерация Вологда - Череповец |

Северная |

Западная |

Северозападная |

Восточная |

||

|

Коэф, рождаемости, чел. на 1000 чел. |

2000 г. |

0,96 |

0,94 |

1,00 |

0,94 |

0,96 |

|

2005 г. |

0,98 |

0,96 |

0,94 |

0,96 |

1,00 |

|

|

Рост, % |

122 |

121 |

112 |

121 |

124 |

|

|

Коэф, смертности, чел. на 1000 чел. |

2000 г. |

1,00 |

0,79 |

0,60 |

0,76 |

0,82 |

|

2005 г. |

1,00 |

0,79 |

0,68 |

0,73 |

0,80 |

|

|

Рост, % |

121 |

122 |

107 |

127 |

124 |

|

|

Коэф, естест. прироста /убыли, чел. на 1000 чел. |

2000 г. |

1,00 |

0,60 |

0,38 |

0,56 |

0,64 |

|

2005 г. |

1,00 |

0,59 |

0,44 |

0,51 |

0,62 |

|

|

Рост, % |

119 |

122 |

103 |

131 |

124 |

|

-

> Медленное наращивание экономической активности в большинстве муниципалитетов региона (табл. 7). Одной из главных причин здесь можно назвать нехватку финансовых ресурсов.

Бюджетное благополучие, основанное на собственных налоговых доходах, должно сопровождаться высоким уровнем благоустройства поселений, успешным функционированием предприятий и т.п.

Таблица 7. Показатели экономической активности экономических зон Вологодской области в 2005 г. (по отношению к наилучшему значению показателя)

|

Показатель |

Экономическая эона |

|||||

|

Агломерация Вологда - Череповец |

Северная |

Западная |

Северозападная |

Восточная |

||

|

Объем промышленной продукции на 1 жителя, тыс. руб. |

2000 г. |

1,00 |

0,13 |

0,13 |

0,18 |

0,10 |

|

2004 г. |

1,00 |

0,09 |

0,18 |

0,16 |

0,09 |

|

|

Рост, % |

230 |

159 |

326 |

216 |

204 |

|

|

Объем сельскохозяйственной продукции на 1 жителя, тыс. руб. |

2000 г. |

0,61 |

1,00 |

0,98 |

0,57 |

0,89 |

|

2005 г. |

0,67 |

1,00 |

0,78 |

0,46 |

0,80 |

|

|

Рост, % |

165 |

150 |

118 |

120 |

135 |

|

|

Инвестиции в основной капитал на 1 жителя, тыс. руб. |

2000 г. |

0,62 |

0,27 |

0,37 |

1,00 |

0,24 |

|

2005 г. |

0,90 |

0,24 |

1,00 |

0,30 |

0,34 |

|

|

Рост, % |

571 |

346 |

1071 |

119 |

552 |

|

Необходимо увеличивать налоговую базу муниципалитетов, что повлечет за собой рост объемов бюджетного финансирования капитальных вложений и в результате повысит экономическую активность хозяйствующих субъектов.

-

> Неудовлетворительная экологическая обстановка в ряде локальных зон. Эта проблема в большей степени касается территории агломерации Вологда - Череповец, где сосредоточены основные промышленные предприятия (75% от числа всех тех, где имеются выбросы вредных веществ в атмосферу).

Таким образом, агломерационная зона Вологда - Череповец наиболее экономически развита за счет высокой концентрации в ней промышленных предприятий. Ей же принадлежит первенство в плане социального развития.

Города, находящиеся в центрах экономических зон, являются «точками роста», способными дать импульс развитию прилегающих к ним территорий и обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие региона в целом.

Центральные города экономических зон содействуют:

-

• формированию и развитию узлов инфраструктур (в первую очередь транспортных);

-

•поддержке миграционной мобильности населения;

•размещению крупных образовательных учреждений (филиалов) областного и федерального значения, торгово-бытовых и культурных учреждений.

Эти города становятся центрами деловой активности экономических зон.

Пути улучшения ситуации в других зонах видятся преимущественно в развитии сельского и лесного хозяйства.

С учетом названных проблем назрела необходимость разработки следующих направлений развития экономических зон в целях снижения внутрирегиональной дифференциации:

-

1. Создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата для развития реального сектора экономики, малого бизнеса, туризма и для привлечения инвестиций (Северо-западная, Северная, Восточная зоны).

-

2. Переход к экономике знаний для повышения инвестиционной привлекательности региона (агломерация, Западная зона).

-

3. Использование резервов лесопромышленного комплекса и других отраслей, работающих на местном сырье (Северная, Восточная зоны).

-

4. Осуществление мероприятий по увеличению использования ресурсов и интенсификации сельскохозяйственного производства (все зоны).

-

5. Развитие инфраструктуры, позволяющей реализовать преимущества территории, за счет ресурсов федерального, регионального и местного бюджетов (все зоны региона).

-

6. Создание системы обеспечения населения доступным жильем, развитие ипотечного кредитования (все зоны региона).

-

7. Реализация целевых программ, основная часть которых носит социальный характер и направлена на решение проблем в сфере здравоохранения, образования и социальной защиты населения, а также на повышение уровня его жизни (все зоны региона).

В целях снижения внутрирегиональной дифференциации и более полной реализации потенциала экономических зон целесообразно шире использовать возможности городов-центров, координировать взаимоотношения между ними и окружающей их территорией, что может быть достигнуто в результате целенаправленного управления. В исследовании показано, что на пространственное развитие оказывают влияние прежде всего региональные органы власти и управления, органы местного самоуправления, хозяйствующие субъекты и общественные организации. Поэтому для активизации их деятельности следует создать ассоциацию муниципальных образований - использовать смешанный аппарат управления (рис. 4).

Рисунок 4. Участие ассоциаций муниципалитетов в пространственном развитии Вологодской области

Ассоциации городских и сельских поселений

Вологда Череповец

Вологодский Череповецкий

Грязовецкий Шекснинский

Сокольский Кадуйский

Междуреченский Кирилловский

Усть-Кубинский

Ассоциации городских и сельских поселений

Ассоциации городских и сельских поселений

|

Вытегорский |

Бабаевский |

|

Вашкинский |

Устюженский |

|

Белозерский |

Чагодощенский |

I

Ассоциация муниципалитетов Северо-западной ЭЗ

Ассоциация муниципалитетов Западной ЭЗ

Ассоциация муниципалитетов полицентрической агломерации

Ассоциации городских и сельских поселений

Ассоциации городских и сельских поселений

Харовский Тотемский Сямженский Верховажский Вожегодский

Ассоциация | муниципалитет^

Северной ЭЗ

Великоустюгский Нюксенский Тарногский Кичм.-Городецкий Бабушкинский Никольский

Ассоциация муниципалитетов Восточной ЭЗ

Ассоциация муниципалитетов Вологодской области

Территория Вологодской области

Таким образом, решение проблемы внутрирегиональной неравномерности социально-экономического развития муниципальных образований обусловливает необходимость более активного управления территориальным развитием. Региональная политика должна быть ориентирована на модернизацию всех территорий области, что позволит ускорить темпы социальноэкономического развития региона в целом.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ В РЕГИОНЕ: ФАКТЫ, ТЕНДЕНЦИИ, ПРОГНОЗ • Вып. 36 (январь-март) • 2007