Модифицированный метод радикального иссечения эпителиальных копчиковых ходов срединной локализации

Автор: Демчук В.О., Балацкий Е.Р., Парахина М.В.

Журнал: Московский хирургический журнал @mossj

Рубрика: Общая хирургия

Статья в выпуске: 3 (93), 2025 года.

Бесплатный доступ

Введение. Отсутствие единого мнения об этиологии и патогенезе эпителиального копчикового хода привело к появлению большого количества разнообразных методик хирургического лечения. Однако, даже такое многообразие операций не позволяет добиться хорошего косметического эффекта с отсутствием осложнений и низкого процента вероятности рецидива в отдаленном послеоперационном периоде. Цель исследования. Улучшение результатов лечения путем разработки и внедрения модифицированного метода иссечения эпителиального копчикового хода. Материал и методы исследования. Изучена эффективность авторского модифицированного метода иссечения эпителиальных копчиковых ходов при их срединном расположении у 36 больных, оперированных за период 2021–2024 гг. Результаты лечения. Предложенный метод позволил улучшить физические и эстетические параметры с первичным заживлением раны во всех случаях, значимо сократить сроки заживления раны и расширить угол межъягодичной складки. Оценка качества жизни показала значимые различия в группах пациентов по физическим компонентам и незначимые по психологическим компонентам. Заключение. Предложенная методика характеризуется низким процентом появления осложнений в послеоперационном периоде, обладает хорошим косметическим эффектом и уменьшает риск возникновения рецидивов за счет выравнивания межъягодичной складки.

Эпителиальный копчиковый ход, пилонидальная болезнь, пилонидальная киста

Короткий адрес: https://sciup.org/142245629

IDR: 142245629 | УДК: 616.711.8-018.7-089.166 | DOI: 10.17238/2072-3180-2025-3-50-55

Текст научной статьи Модифицированный метод радикального иссечения эпителиальных копчиковых ходов срединной локализации

Эпителиальный копчиковый ход (ЭКХ) (пилонидальная болезнь, пилонидальная киста) как самостоятельная нозологическая единица впервые был описан в 1833 г. H. Meyo. Согласно различным литературным источникам, заболеваемость пилонидальной кисты составляет 26–40 на 100000 человек и преимущественно появляется у пациентов в возрасте от 15 до 30 лет. Отечественная литература придерживается врожденной теории возникновения данного заболевания, что связано с дефектом каудального участка эмбриона [1]. По мнению ряда зарубежных исследователей, важную роль в развитии первичного воспалительного процесса и повышении риска развития рецидивов пилонидальной кисты в отдаленном послеоперационном периоде играет обильный волосяной покров у пациентов, нарушение роста волос (врастание волоса) и острый угол межъягодичной складки [2]. До настоящего времени нет единой теории этиопатогенеза пилонидальной болезни, что привело к возникновению множества радикальных и малоинвазивных методов оперативного лечения. Однако, даже такое многообразие хирургических методик приводит к неудовлетворительным результатам лечения эпителиального копчикового хода [3]. Среди рекомендуемых методов хирургического лечения в Клинических рекомендациях (РФ, 2022) указаны методики с подшиванием к поверхности крестца и копчика в «шахматном» порядке при срединном расположении ЭКХ и другие методы при асимметричном их расположении [4]. В это же время методики с подшиванием ко дну по срединной линии сопровождаются риском рецидива 16,8–67,9 %. Так, при иссечении пилонидальной кисты единым блоком и ушивании раны «глухим» швом, нередко в послеоперационном периоде возникают такие осложнения, как гематома, «прорезывание» швов и нагноение [5]. Связано это с нарушением правила послойного ушивания раны, инфицированием послеоперационного шва в результате близкой локализации анального канала, с наличием натяжения краев раны при ходьбе и в положении сидя [6]. До недавнего времени хирурги активно применяли метод оперативного вмешательства, при котором радикально иссекали патологический очаг, а заживление послеоперационной раны велось вторичным натяжением [7]. Данная методика характеризуется низким процентом возникновения рецидивов, однако в позднем послеоперационном периоде формируется грубый рубец, который сопровождается дискомфортом и болью в данной анатомической области, плохим косметическим эффектом и возрастанием риска предрасположенности к формированию гипертрофических и келоидных рубцов [8]. Оперативные вмешательства с пластикой латеральным лоскутом имеет низкий процент осложнений, но характеризуется сложностью техники выполнения и неудовлетворённостью эстетическим результатом [9].

Нами разработана модифицированная методика с использованием надфасциальной мобилизации клетчатки и многослойного единого съемного шва, позволяющая снизить риск развития рецидивов за счет равномерного сопоставления краёв раны и выравнивания кожи в области межъягодичной складки.

Цель исследования. Улучшение результатов лечения путем разработки и внедрения модифицированного метода иссечения эпителиального копчикового хода.

Материал и методы

Изучена эффективность авторского модифицированного метода иссечения ЭКХ при их срединном расположении у 36 больных, оперированных за период 2021–2024 гг. Суть метода состоит в выравнивании межъягодичной складки за счёт надфасциальной плоскостной мобилизации кожножировых лоскутов над крестцово-копчиковой фасцией на протяжении ½ глубины раны с последующим закрытием многоуровневым съёмным вертикальным швом типа МакМиллана-Донати.

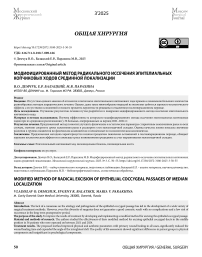

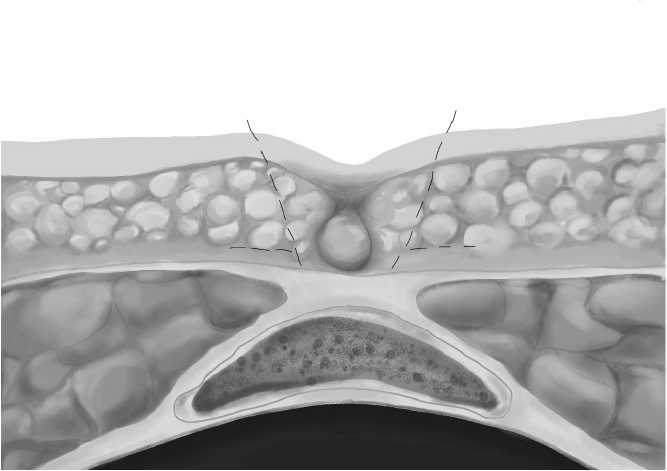

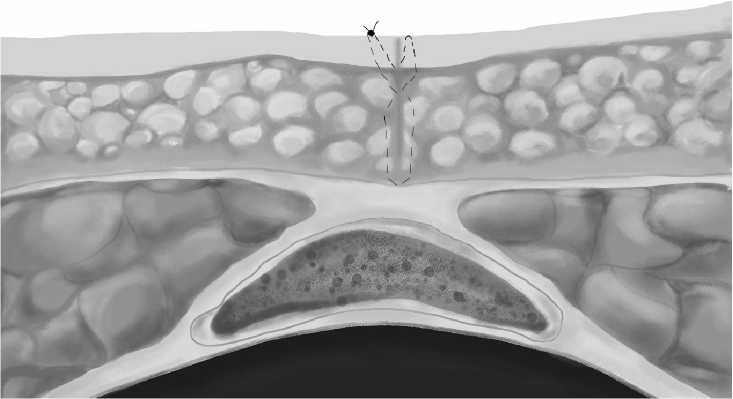

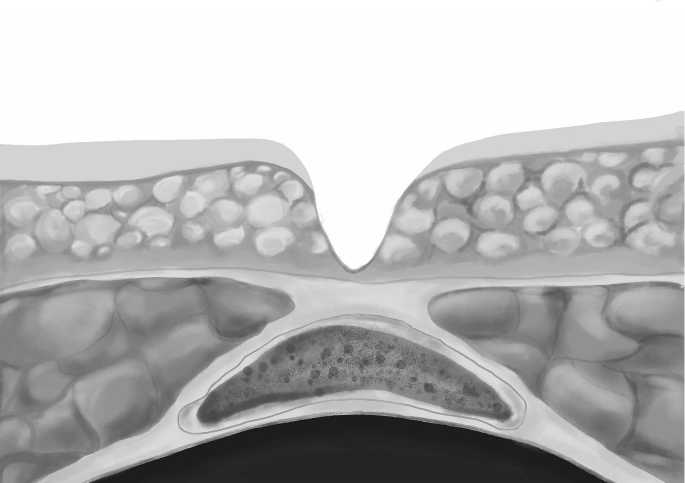

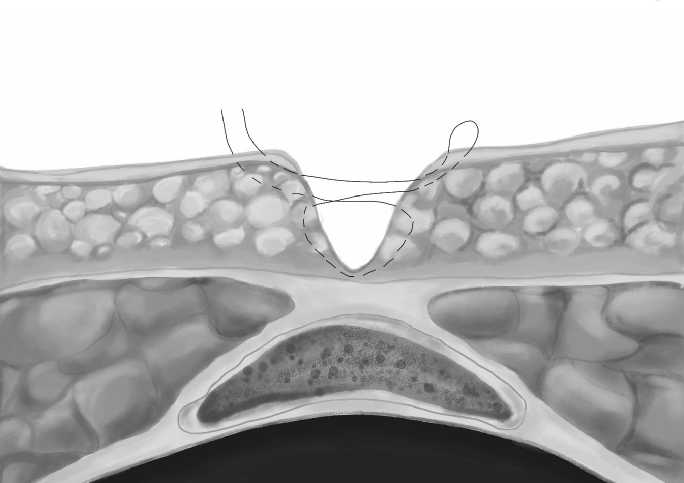

Основные этапы разработанной методики оперативного вмешательства: 1) окаймляющими полулунными разрезами выполняется иссечение ЭКХ до крестцово-копчиковой фасции с последующей надфасциальной мобилизацией клетчатки (рис. 1, 2); 2) накладывается двухуровневый непрерывный шов типа Мак-Миллана–Донати с захватом в первый уровень клетчатки и крестцово-копчиковой фасции, а во второй – краёв кожи (рис. 3); 3) затягивание шва до полного сопоставления всех слоёв противоположных раневых поверхностей (рис. 4). Всем больным выполняли дренирование послеоперационной раны.

Рис. 1. Иссечение пилонидальной кисты и надфасциальная мобилизация клетчатки

Fig. 1. Excision of a pilonidal cyst and suprafascial mobilization of the tissue

Рис. 4. Вид раны после затягивания шва

Fig. 4. The wound after the suture is tightened

Рис. 2. Вид раны на поперечном срезе после иссечения кисты и мобилизации

Fig. 2. The appearance of the wound on a cross-section after cyst excision and mobilization

Рис. 3. Наложение непрерывного многослойного шва

Fig. 3. Applying a continuous multi-layer seam

Расчёт количества швов проводили с учётом длины раны (1 шов на каждые 1,5–2,0 см). Мужчин – 7 (43,75±12,40 %), женщин – 9 (56,25±12,40 %). Медиана возраста 24 года. При остром воспалении (ЭКХ с абсцессом) первым этапом выполняли пункцию и санацию полости абсцесса с последующим радикальным иссечением на 3-5 сутки. Больные получали системную антибактериальную терапию до операции, в ближайшем послеоперационном периоде на протяжении 7–8 суток. Всем больным измеряли глубину межъягодичной складки и её угол до и после операции. При хроническом воспалении оперативное лечение выполняли в день поступления. Во всех случаях предварительно выполняли окрашивание ЭКХ с помощью раствора бриллиантового зелёного с 3 % раствором перекиси водорода в соотношении 1:1.

Оценивали ближайшие и отдалённые результаты хирургического лечения у всех больных. В отдалённом периоде (через 4–6 месяцев после операции) проводили визуальную оценку рубца и оценивали качество жизни по опроснику SF-36 с определением показателей физических и психологических компонентов здоровья (в свободном доступе https://psytests. org/result?v=whqS-5i-JP3tb1x).

В качестве контроля использовали группу сравнения, включавшую 24 больных с аналогичным срединным расположением ЭКХ, оперированных за этот же временной промежуток по методике иссечения ЭКХ с частичным ушиванием раны (подшивание краев раны ко дну) (Клинические рекомендации. Уровень убедительности рекомендаций – B, уровень достоверности доказательств – 2). Группы сопоставимы по полу, возрасту, срокам наблюдения и контроля.

с ошибкой репрезентативности (Р±m, %). Во всех процедурах статистического анализа рассчитывали достигнутый уровень значимости (p), значимыми считали различия при р < 0,05.

Результаты

У большинства больных (14 больных, 87,50±8,27 %) первоначально отмечено углублённое остроугольное (глубина в среднем 3,85±0,37 см, угол 33,83°±2,37°) расположение межъягодичной складки. Модифицированный метод позволял равномерно приблизить края операционной раны после окаймляющего иссечения ЭКХ без излишнего натяжения и с сопоставлением краёв в виде уплощённой площадки. Глубина после сшивания краёв ран не превышала 1 см над уровнем поверхности ягодиц, угол межъягодичной складки составлял в среднем 142,50°±4,85° (медиана 140°). Все больные получали антибактериальную терапию. Дренирование раны выполнялось у 2-х больных с помощью полихлорвиниловых дренажей, установленных ко дну раны через контрапертуры с активной аспирацией, а у остальных больных с использованием латексных дренажей, установленных между швами. Во всех случаях отмечено первичное заживление раны. Медиана продолжительности лечения до полного заживления раны – 15,5 дней (15,33±0,97). Отмечены малозначимые точечные кожные дефекты в ранние сроки в зоне затягивания узла, связанные с ишемией сопоставляемых кожных лоскутов под швом Донати. Рецидивов заболевания в срок наблюдения более 6 месяцев в основной группе не отмечено. Визуальная оценка рубца в отдалённом периоде показала хорошие результаты во всех случаях.

В группе сравнения в отдалённом периоде визуальная оценка показала высокий удельный вес формирования грубого рубца (37,50±9,88 %) со значимо более длительным периодом заживления (Ме=23,00, М=24,00±2,10, p=0,000418) и более остроугольной межъягодичной складкой (Ме=95,53°±10,90°, p=0,000215). У 9 (37,50±9,88 %) пациентов отмечены признаки хронического дерматита в зоне рубца и межъягодичной складки. В 1 (4,14±4,08 %) случае выявлен рецидив, вероятнее всего обусловленный врастанием волос в глубокой межъягодичной складке. Оценка качества жизни показала значимые различия в группах пациентов по физическим компонентам и незначимые по психологическим компонентам (таблица).

Заключение

Предложенный модифицированный метод иссечения эпителиального копчикового хода при срединном расположении, является эффективным, так как предоставляет возможность радикально устранить заболевание с первичным съемным швом, что позволяет сократить сроки амбулаторного и стационарного лечения пациентов. Данная методика характеризуется низким процентом появления осложнений в послеоперационном периоде, обладает хорошим косметическим эффектом и умень- шает риск возникновения рецидивов за счет выравнивания межъягодичной складки.

Таблица 1

Оценка качества жизни в группах больных в отдалённом периоде

Table 1

Assessment of quality of life in patient groups in the long-term period

|

Подразделы шкалы оценки качества жизни SF-36 Subsections of the SF-36 Quality of Life Scale |

Основная группа (n=36) Main group |

Группа сравнения (n=24) Control group |

|

Физическое функционирование Physical functioning |

73,20±2,22 |

54,18±3,17 (p=0,000008) |

|

Ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием Role functioning due to physical condition |

62,14±2,15 |

50,27±2,77 (p=0,001293) |

|

Интенсивность боли Pain intensity |

77,02±3,14 |

48,34±2,15 (p=0,000000) |

|

Общее состояние (восприятие) здоровья General state (perception) of health |

75,55±2,65 |

56,32±2,24 (p=0,000001) |

|

Жизненная активность Vital activity |

69,12±2,18 |

52,14±1,18 (p=0,000000) |

|

Социальное функционирование Social functioning |

81,00±1,27 |

71,00±5,84 (p=0,099764) |

|

Ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием Role functioning based on emotional state |

70,04±3,14 |

62,56±4,86 (p=0,201314) |

|

Психическое здоровье Mental health |

68,22±6,26 |

66,18±2,42 (p=0,762268) |