Модифицированный метод выделения. О границах корректного применения

Автор: Баринов Николай Петрович, Грибовский С.В.

Журнал: Имущественные отношения в Российской Федерации @iovrf

Рубрика: Финансы, денежное обращение и кредит

Статья в выпуске: 5 (236), 2021 года.

Бесплатный доступ

Авторы анализируют модифицированный метод выделения (ММВ) и выявляют его отличие от классической регрессии - нестабильность коэффициентов регрессионного уравнения. Показывают существенное смещение оценок стоимости земли и строений при небольших отклонениях удельных цен по выборке аналогов. Акцентируют внимание на практической нечувствительности традиционных показателей качества ММВ к смещению оценок стоимости. Предлагают алгоритм дополнительных проверок, предотвращающих получение смещенных оценок. Делают вывод о необходимости отбора аналогов, удовлетворяющих требованиям наиболее эффективного использования земли.

Модифицированный метод выделения, удельные цены земли и строений, нестабильность коэффициентов регрессионного уравнения, смещенные оценки стоимости, наиболее эффективное использование земли

Короткий адрес: https://sciup.org/170191301

IDR: 170191301

Текст научной статьи Модифицированный метод выделения. О границах корректного применения

Модифицированный метод выделения (далее – ММВ), предложенный 15 лет назад для оценки незастроенных земельных участков (см. [1]), в последнее десятилетие активно развивается (см. [2–10]). Преимуществом этого метода является, как справедливо отмечается в ряде публикаций, возможность привлечения дополнительной рыночной информации к оценке свободных или условно свободных земельных участков и повышения на этой основе надежности их оценок. Последние публикации, например [10], посвящены исследованиям «тонких» свойств ММВ и свидетельствуют о достаточно глубоком анализе практики его применения.

Модифицированный метод выделения, как и его предшественник, по сути, основан на декомпозиции стоимости единого объекта недвижимости на стоимость земельного участка (далее также – ЗУ) и стоимость улучшений [4]. При этом очень важна корректность этой декомпозиции: как стоимость земельного участка, так и стоимость улучшений должны быть рыночными, то есть обладать всеми атрибутами рыночной стоимости, включая соответствие наиболее эффективному использованию (далее – НЭИ) оцениваемой составляющей объекта недвижимости. Таким образом, предлагаемый подход, как и его предшественник, может дать хорошие результаты только для сравнительно новых объектов недвижимости, использование которых соответствует НЭИ земельного участка (см. [11, с. 59]). Использование в качестве аналогов единых объектов недвижимости, НЭИ земельных участков которых отличается от НЭИ оцениваемого участка, без соответствующей корректировки стоимости их улучшений на использование приведет к нерыночным результатам оценки. Это недопустимо для индивидуальной оценки рыночной стоимости ЗУ, на которую претендует предлагаемый метод.

Это означает, что в качестве аналогов для применения ММВ должны отбираться объекты недвижимости, наиболее эффективное использование которых совпадает с НЭИ их земельных участков как незастроенных (условно свободных). Только в этом случае выделение стоимости земельного участка из стоимости всего объекта недвижимости позволяет получить рыночную стоимость ЗУ.

Кроме того, как показывает анализ, ММВ часто применяется без учета ограничивающих допущений, сформулированных в публикациях [1], которую можно считать постановочной для ММВ, и [4]. Выход за пределы этих ограничений может приводить к нежелательным последствиям – существенному смещению оценок удельной стоимости земельного участка и улучшений. Покажем это.

Напомним основные соотношения ММВ для стоимости объекта.

В основе метода лежит представление стоимости объекта недвижимости (далее также – ОН) как суммы стоимостей земельного участка (ЗУ) и его капитальных улучшений (УЛ):

Vон = Vзу + Vул = vзуSзу + vулSул , где vзу , vул – удельные стоимости ЗУ и улучшений; Sзу , Sул – площади ЗУ и улучшений.

Разделив правую и левую части уравнения (1) на конечную площадь земельного участка, получим выражение для приведенной стоимости объекта недвижимости:

vон = vзу + vулkпз , (2)

где vон = Vон / Sзу – стоимость ОН, приведенная к единице площади ЗУ;

kпз = Sул / Sзу – коэффициент плотности застройки (см. [1]).

Построение уравнений (1) и (2) не вызывает никаких возражений или вопросов. Но эти уравнения не имеют практической ценности для использования в качестве расчетного инструмента для оценки стоимости. Такой инструмент появляется при представлении уравнения (2) в виде однофакторной линейной регрессионной зависимости приведенной стоимости объекта недвижимости vон от коэффициента плотности застройки земельного участка k : пз

~ _ _ - - y = a 0 + a 1 x , где yˆ = vон ;

a 0 = vзу ;

a 1 = vул; x = kпз .

При этом предполагается, что все остальные ценообразующие факторы не влияют на оценку стоимости.

Уравнение (3) представлено в терминах стоимости. Однако на рынке мы имеем дело не со стоимостями, а с ценами объектов-аналогов, по выборке которых строится регрессионная модель посредством определения значений постоянных коэффициентов а 0 = vзу и а 1 = vул .

Система линейных уравнений для выборки, например, из пяти аналогов выглядит следующим образом:

у 1 = a 0 + a 1 x 1 + £ 1

у 2 = a 0 + a 1 x 2 + £ 2

y, = a + ax + £ 50155

Здесь значения зависимой переменной y представляют собой приведенные к единице площади земли цены аналогов объектов недвижимости, значения случайных остатков ɛ характеризуют отклонения цен аналогов от линии регрессии, то есть от линейной связи приведенной стоимости объекта недвижимости с плотностью застройки земельного участка. Наглядно видно, что для всех объектов-аналогов значения коэффициентов а 0 = vзу и а 1 = vул являются одними и теми же . Об этом же условии применения метода пишется в публикации [4]: «Таким образом, если у оценщика, исследовавшего объект оценки и объекты, используемые в качестве аналогов, есть основания считать, что объекты-аналоги и объект оценки имеют одинаковые (хотя и неизвестные) удельные стоимости земельных участков и улучшений ( ρ i = ρ 0 и ci = c 0), то … можно записать …: Vi / Si = ρ 0 + c 0 Qi / Si + ξ i , где

ρ 0 – неизвестная удельная стоимость оцениваемого земельного участка; c 0 – неизвестная удельная стоимость улучшений, входящих в состав единых объектов недвижимости, используемых в качестве объектов-аналогов».

Значения коэффициентов уравнения регрессии (3), полученные посредством решения системы линейных уравнений (4), представляют собой оценки удельных стоимостей земельного участка и улучшений в предположении об их стабильности для всех объектов сравнения – аналогов и объекта оценки.

Отличительной особенностью ММВ как регрессионной модели является то, что коэффициенты а 0, а 1 уравнения (3) не являются простыми константами, как это принято в «классических» регрессионных моделях, а представляют собой экономические величины, подчиняющиеся рыночным закономерностям. Широко известно (см., например, [12]), что удельная цена земельного участка не остается постоянной с изменением площади участка (фактор масштаба) при прочих равных условиях. Удельная цена улучшений (объектов капитального строительства; далее также – ОКС) также не остается постоянной с изменением масштаба строительства. Об этом свидетельствует, например, поправка к стоимости строительства на разницу в объеме или площади объекта оценки и аналога (см. [13]).

Если изменения удельных цен земли и улучшений с изменением масштаба являются заметными, то в регрессии появляются дополнительные влияющие факторы. Без потери общности можно представить изменяющиеся значения каждой из удельных стоимостей в виде суммы постоянной составляющей и некоторой функции от соответствующей площади:

а 0 = v зу = а 0 const + а 0 var f 2 ( S зу );

а1 = vул = а1 const + а1 varf3(Sул).(5)

Подставляя (5) в уравнение (3) и проводя простейшие преобразования, получаем:

yˆ = а0 const + а1 constx + а0 varf2(Sзу) + а1 varf3(Sул)x.(6)

Заменяя обозначения постоянных коэффициентов регрессии при влияющих факторах, запишем уравнение (6) в более традиционном виде 1:

yˆ = b0 +b1 x + b2f2(Sзу) + b3f3(Sул)x.(6

Как следует из выражения (6 ' ), однофакторная регрессия ММВ, которую представляют два первых слагаемых выражения, в случае заметных изменений удельных цен земли и улучшений превращается в трехфакторную 2. Кроме плотности застройки ( х = kпз ), влияющими факторами становятся площади земли Sзу и улучшений Sул .

Использование в этих условиях однофакторной модели означает пропуск (невключение в модель) других существенно влияющих факторов. Теория и практика регрессионного анализа (см., например, [15, 16]) относят такой пропуск влияющих факторов к грубым ошибкам спецификации регрессионной модели. Подобные ошибки приводят к неконтролируемому смещению регрессионных оценок коэффициентов уравнения и зависимой величины.

ММВ, как разновидность метода регрессионного анализа, является методом количественной оценки, поэтому важнейшим условием корректного его применения является получение несмещенных оценок стоимости земельного участка (и/или улучшений). На это указывается и авторами ММВ как в постановочной [1], так и в более поздних [4, 10] публикациях.

Отсюда вытекает задача контроля возможных изменений удельных цен (коэффициентов уравнения) при изменении площадей земельных участков и их улучшений в пределах выборки объектов-аналогов. Оценка таких изменений необходима для их ограничения с целью предотвращения смещения оценок регрессионных коэффициентов в уравнении ММВ.

Рассмотрим на простом примере влияние изменения удельных цен на оценки коэффициентов однофакторной регрессионной модели. Для этого сначала построим идеализированную модель с постоянными удельными ценами и отсутствием субъектной составляющей в ценах на выборке из пяти объектов-аналогов (см. табл. 1).

Таблица 1

Характеристики аналогов в «идеализированной» модели ММВ

|

Аналог |

Площадь участка (Sзу), кв. м |

Площадь улучшений (Sул), кв. м |

Плотность застройки (k пз ) |

Удельная цена земли (vзу), р. / кв. м |

Удельная цена улучшений, (vул), р. / кв. м |

Приведенная удельная цена объекта (VOH = v3y + v^n X кпз ), р. / кв. м |

|

1 |

2 500 |

850 |

0,34 |

10 000 |

60 000 |

30 400 |

|

2 |

1 675 |

0,67 |

10 000 |

60 000 |

50 200 |

|

|

3 |

2 500 |

1,00 |

10 000 |

60 000 |

70 000 |

|

|

4 |

3 200 |

1,28 |

10 000 |

60 000 |

86 800 |

|

|

5 |

4 500 |

1,80 |

10 000 |

60 000 |

118 000 |

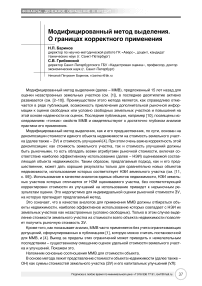

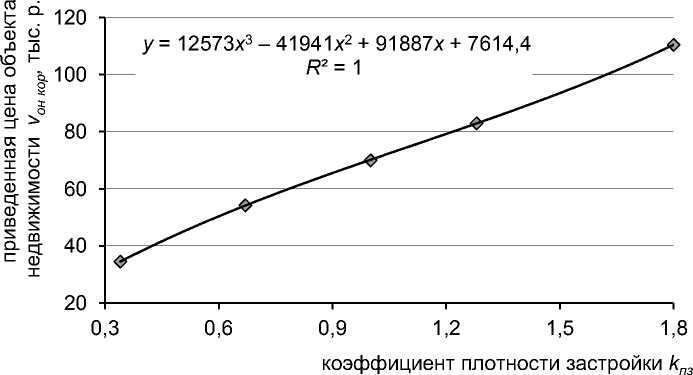

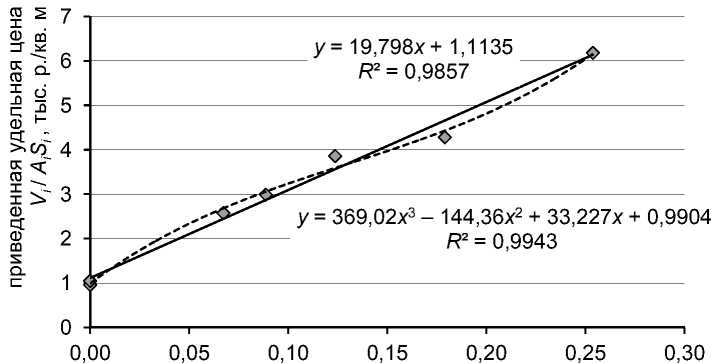

Графики уравнения ММВ yˆ = a 0 + a 1 x , а также зависимости коэффициентов уравнения a 0, a 1 от плотности застройки, полученные по выборке, представлены на рисунке 1.

а) б)

Рис. 1. Зависимости в идеализированной модели ММВ: а) приведенной цены объекта недвижимости Vон / Sзу и б) удельных цен земли а 0 и улучшений a 1 от плотности застройки kпз

Обратим внимание на то, что все точки уравнения ММВ лежат строго на прямой, а коэффициенты a 0, a 1 равны заданным в примере удельным ценам земли и улучшений соответственно. Отметим также, что в идеализированном случае нет никакой зависимости удельных цен от плотности застройки, как нет и зависимости удельной цены улучшений от площади улучшений vул = f( Sул ) = const и удельной цены земли от площади земельного участка vзу = f( Sзу ) = const (см. табл.1).

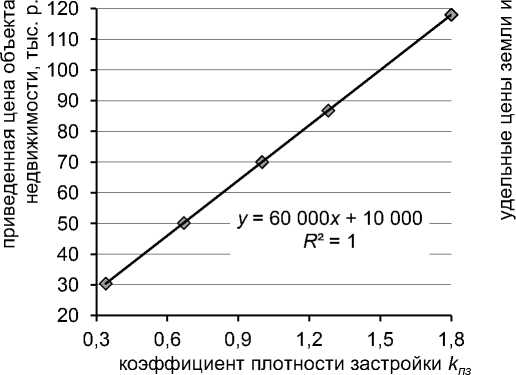

Теперь рассмотрим данные справочника КО-ИНВЕСТ [12] о зависимости поправки к удельным затратам на создание (стоимость строительства) ОКС от соотношения площадей объекта So и аналога Sa (см. табл. 2, рис. 2).

Таблица 2

Значение поправочного коэффициента на разницу в площадях объекта оценки и аналога

|

Отношение площадей S o / S a |

Середина интервала |

Поправочный коэффициент (k s ) |

|

0,25–0,49 |

0,34 |

1,20 |

|

0,50–0,85 |

0,67 |

1,10 |

|

0,86–1,15 |

1,00 |

1,00 |

|

1,16–1,50 |

1,28 |

0,95 |

|

1,60–2,00 |

1,80 |

0,93 |

Рис. 2. Зависимость поправочного коэффициента ks к справочным удельным затратам на строительство от соотношения площадей So / Sa объекта оценки и справочного аналога

Допустим, что стоимости улучшений подчиняются зависимости, указанной в справочнике. Не настаивая именно на таком характере зависимости 3, отметим относительно небольшое снижение удельной цены улучшений (примерно на 23 процента) при существенном (более чем в 5 раз) изменении площади объекта капитального строительства. То есть следует признать относительно слабым влияние масштаба на удельную стоимость строительства. Тем более интересной является оценка влияния этого относительно слабого изменения удельной цены на результаты, получаемые с помощью ММВ.

Не меняя никаких других условий, учтем в ценах аналогов выявленную зависимость поправочного коэффициента к удельной цене улучшений по формуле voH кор = v3y + voH х k s х к пз .

В качестве базового объекта для удобства выбреем аналог 3 с площадью улучшений 2 500 квадратных метров (см. табл. 3).

Таблица 3

Учет поправочного коэффициента на разницу в площади улучшений

|

Аналог |

Площадь улучшений (Sул), кв. м |

Плотность застройки (k пз ) |

Поправочный коэффициент (k s ) |

Скорректированная цена ОКС, р. / кв. м |

|

|

удельная (v ул кор ) |

приведенная (v он кор ) |

||||

|

1 |

850 |

0,34 |

1,20 |

72 000 |

34 480 |

|

2 |

1 675 |

0,67 |

1,10 |

66 000 |

54 220 |

|

3 |

2 500 |

1,00 |

1,00 |

60 000 |

70 000 |

|

4 |

3 200 |

1,28 |

0,95 |

57 000 |

82 960 |

|

5 |

4 500 |

1,80 |

0,93 |

55 800 |

110 440 |

Отметим появление разброса удельных цен ОКС vул кор = 55 800 – 72 000 р./кв. м при среднем значении 62 160 р./кв. м.

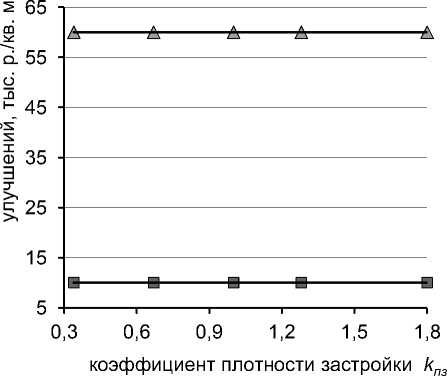

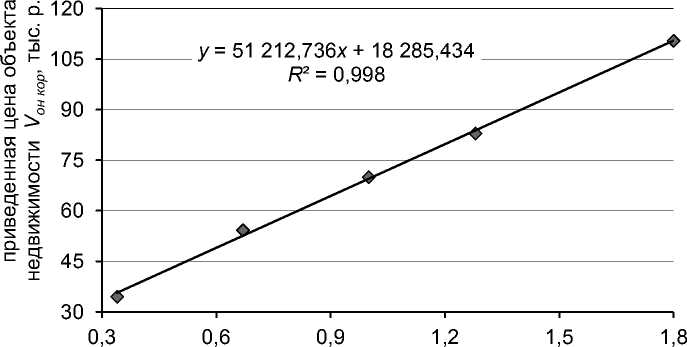

Теперь построим для этой приближенной к реальности модели зависимость скорректированной приведенной стоимости объекта недвижимости vон кор от коэффициента плотности застройки kпз (рис. 3).

Рис. 3. Реалистичная нелинейная зависимость vон кор = f( kпз )

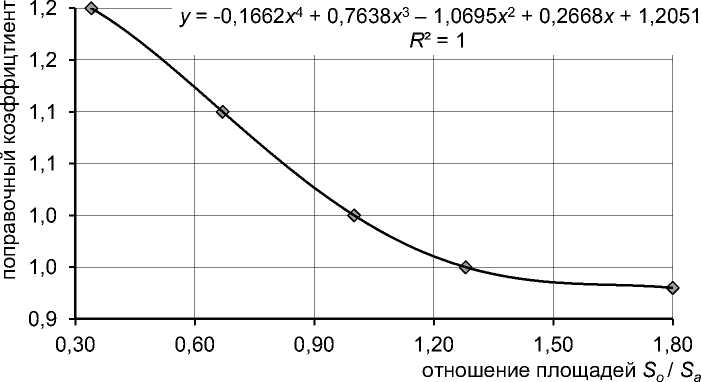

Как видим, реалистичная зависимость приведенной цены объекта недвижимости не является линейной (как в идеализированной модели, представленной на рисунке 1), хотя по виду весьма близка к ней 4. Построим линейную аппроксимацию этой реалистичной зависимости (рис. 4).

коэффициент плотности застройки к пз

Рис. 4. Линейная аппроксимация vон кор = f( kпз ) = а 0 + а 1 kпз реалистичной нелинейной зависимости

Линейная аппроксимация нелинейной зависимости обладает великолепными показателями воспроизведения исходных данных о приведенных ценах единого объекта vон кор : коэффициент детерминации R 2 = 0,998, средняя ошибка аппроксимации СОА = 1,7%, максимальная ошибка не превышает 3,5 процента 5. То есть по этим показателям нет никаких оснований сомневаться в линейном характере реальной зависимости цен объектов недвижимости от плотности застройки земельного участка.

Но взглянем на оценки коэффициентов модели ММВ, полученные при этой весьма точной аппроксимации. Свободный член уравнения, характеризующий удельную стоимость земли, оценивается в размере a 0 = vзу = 18 285 р./кв. м, что в 1,8 раза (!) превышает заданное по условиям примера значение – 10 000 р./кв. м. То есть оценка удельной стоимости земли оказалась остро чувствительной к отклонению уравнения ММВ от линейной зависимости, обусловленному непостоянством удельных цен улучшений.

Оценка удельной стоимости улучшений также смещена, хотя и в значительно меньшей степени: a 1 = vул = 51 213 р./кв. м, что почти на 15 процентов меньше заданной в идеализированной модели 6.

Что же является причиной столь существенного смещения оценок стоимости земельного участка и улучшений в ММВ с уравнением, статистически точно описывающим приведенные цены единых объектов недвижимости? Как мы уже показали, единственной причиной явились различные значения удельной цены улучшений аналогов выборки, оцениваемые одним значением коэффициента a 1 в системе уравнений (4). Причем вариацию удельных цен нельзя назвать значительной 7 – крайние значения отличаются на минус 7 процентов и плюс 20 процентов от «базового» значения 60 000 р./кв. м или минус 10 процентов и плюс 11,5 процента относительно среднего значения.

Еще раз обратим внимание на то, что значения коэффициента детерминации и средней ошибка аппроксимации, которые используются как показатели «точности» уравнения ММВ, свидетельствуют о высоких прогнозных свойствах модели в отношении приведен- ных цен единых объектов недвижимости. Но эти показатели не свидетельствуют о наличии нарушения предпосылки ММВ о постоянстве удельных цен улучшений для всех аналогов. Другими словами, обеспечивая высокую точность оценки стоимости единого объекта недвижимости 8, метод может одновременно давать существенно смещенные оценки ее составляющих, прежде всего стоимости земельного участка.

Но если используемые на практике показатели «точности» уравнения ММВ не способны индицировать приводящие к смещенным оценкам отклонения реальных данных от допущения ММВ о постоянстве удельных цен, нужны дополнительные показатели, способные на это.

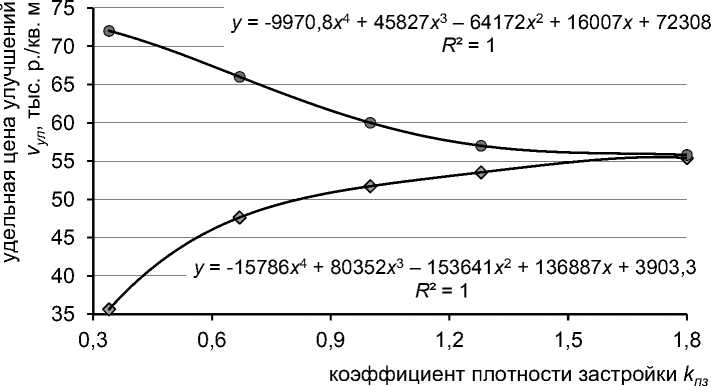

Построим графики зависимости удельной цены улучшений (коэффициента a 1) от плотности застройки земельного участка kпз по исходным данным (табл. 3) и уравнению ММВ (см. табл. 4, рис. 5).

Таблица 4

Значения удельных цен улучшений аналогов и плотности застройки

|

Удельная цена a1 = Vул / Sул, р./кв. м |

Плотность застройки (k пз = S ул / S зу ) |

Площадь улучшений (Sул), кв. м |

|

|

по данным табл. 3 |

по уравнению ММВ |

||

|

72 000 |

35 631 |

0,34 |

850 |

|

66 000 |

47 634 |

0,67 |

1 675 |

|

60 000 |

51 715 |

1,00 |

2 500 |

|

57 000 |

53 527 |

1,28 |

3 200 |

|

55 800 |

55 397 |

1,80 |

4 500 |

|

а 1 макс / а 1 мин = 1,29 |

а 1 макс / а 1 мин = 1,55 |

– |

– |

Рис. 5. Зависимости удельной цены улучшений a 1 = vул = f( kпз ) от плотности застройки земельного участка по данным таблицы 3 (круги) и аппроксимирующему уравнению ММВ (ромбы)

Алгоритм расчета значений удельной цены улучшений для каждого из аналогов по уравнению ММВ включает три шага:

-

1) рассчитывается стоимость земельного участка, одинакового для всех объектов сравнения: V3y = а 0 х S3y как произведение оценки удельной стоимости а 0 = 18 285,43 р./кв. м и площади участка S3y = 2 500 кв. м, V3y = 18 285,43 х 2 500 = 45 713 586 р.;

-

2) из скорректированной цены каждого аналога вычитается стоимость Vзу = 45 713 586 р., полученная на шаге 1; результатом является цена улучшений Vул = Vон – Vзу каждого аналога;

-

3) полученная на шаге 2 цена улучшений Vул каждого аналога делится на площадь его улучшений, результатом является удельная цена улучшений vул = Vул / Sул.

Помня, что в рассмотренном примере площадь земельных участков у всех аналогов одинаковая и плотность застройки является отношением площадей улучшений и земельного участка, легко убедиться, что зависимости от площади улучшений a 1 = f( Sул ) имеют тот же вид (с точностью до единиц оси х ).

Как уже отмечалось, оценка удельной стоимости земли в аппроксимирующей линейной модели существенно завышена. Это привело к смене направления изменения удельной цены улучшений – вместо убывающей с увеличением площади (см. табл. 3) она стала возрастающей. Однако важным остается их общее свойство – отражение непостоянства удельной цены улучшений по выборке аналогов . Важно это потому, что в отличие от рассмотренного нами идеализированного примера на практике объекты сравнения отличаются площадями не только улучшений, но и земельных участков. В таких условиях не видно иной возможности проверить постоянство коэффициентов регрессионного уравнения ММВ иначе как вычислением значений одного из коэффициентов в предположении о постоянстве другого, и наоборот.

Теперь рассмотрим два примера применения ММВ в практике оценки по данным публикаций [7 и 9]. Напомним, что использование ММВ в реальных условиях осложняется не только различиями аналогов по площади земельных участков, но и наличием субъектной составляющей в ценах аналогов, мешающей выявлению реальных зависимостей.

В публикации [7] цены аналогов не подвергались корректировкам на различия в свойствах объектов исходя из предположения об отсутствии существенных различий по ценообразующим факторам (табл. 5), уравнение ММВ строилось по нескорректированным ценам (рис. 6).

Таблица 5

Характеристики аналогов при применении ММВ для оценки коттеджного домовладения [7] *

|

Площадь, кв. м |

Плотность застройки ЗУ (kпз) |

Цена объекта недвижимости (Vон), тыс. р. |

Приведенная цена ОН (V он / S зу ), тыс. р./кв. м |

|

|

земельного участка (S зу ) |

коттеджа (S ул ) |

|||

|

1 220 |

180 |

0,148 |

20 400 |

16,72 |

|

1 336 |

220 |

0,165 |

21 900 |

16,39 |

|

1 252 |

220 |

0,176 |

21 400 |

17,09 |

|

1 000 |

180 |

0,180 |

19 500 |

19,50 |

|

1 408 |

220 |

0,156 |

21 900 |

15,55 |

|

1 383 |

180 |

0,130 |

21 400 |

15,47 |

|

1 264 |

180 |

0,142 |

20 900 |

16,53 |

Окончание таблицы 5

|

1 220 |

180 |

0,148 |

17 900 |

14,67 |

|

1 600 |

550 |

0,344 |

39 900 |

24,94 |

* В таблице использованы обозначения величин, принятые в настоящей статье.

коэффициент плотности застройки к пз

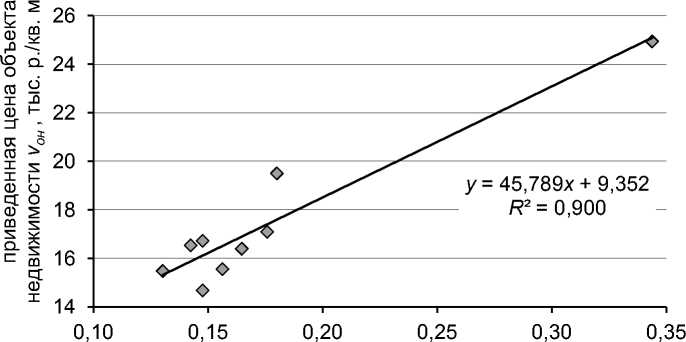

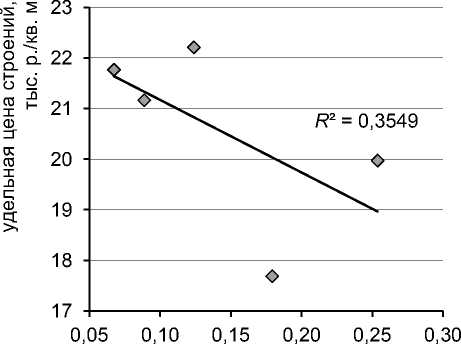

Рис. 6. Зависимость приведенной стоимости объекта недвижимости y = Vон / Sзу от плотности застройки x = k пз

Анализ данных, использованных для построения модели ММВ, показывает, что выборку аналогов можно признать однородной по площади земельных участков ( Sзу макс / Sзу мин = 1,6), и неоднородной по площади коттеджей ( Sзу макс / Sзу мин = 3,1) 9. Тем не менее показатели «точности» модели достаточно хороши (коэффициент детерминации R 2 = 0,9, средняя ошибка аппроксимации СОА = 4,9%, максимальная ошибка не превышает 9,8 процента) 10.

Попытаемся проверить постоянство коэффициентов регрессионного уравнения. Для этого предположим, что удельная цена земли постоянна и оценена верно: v 0 = a 0 = const = 9 352 р./кв. м. На ее основе рассчитаем для каждого аналога стоимость земельного участка Vзу и, вычитая полученную стоимость участка из цены объекта Vон , найдем цену коттеджа Vул . Разделив цену коттеджа на его площадь, получим удельную цену коттеджа vул , зависимости которой от площади коттеджа и плотности застройки нас интересуют (см. рис. 7).

Характер зависимостей a1 = vул от площади коттеджа и плотности застройки ожидаемо достаточно близки в силу однородности выборки аналогов по площади земельного участка (см. выше). Обе зависимости не имеют выраженных трендов, но разброс значений удельной цены vул макс / vул мин = 1,56 значителен и вряд ли может быть объяснен только наличием субъектной составляющей в ценах объектов-аналогов. Величина разброса 1,56 практически совпадает с величиной разброса 1,55, рассчитанной по уравнению аппроксимации в «приближенном к реальности» примере (см. табл. 4), в котором получены смещенные оценки удельных стоимостей улучшений и особенно земельного участка.

о

о

R ² = 0,0098

150 200 250 300 350 400 450 500 550

0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35

площадь коттеджа Syn

коэффициент плотности застройки кпз

а) б)

Рис. 7. Зависимость коэффициента уравнения a 1 = vул = Vул / Sул : а) от площади улучшений Sул , б) от плотности застройки kпз

Есть все основания полагать, что и в рассматриваемом примере применения ММВ оценка удельной стоимости земли также существенно смещена. В пользу этого говорит и доля земельного участка в цене объекта недвижимости, среднее значение которой по всем аналогам составляет 55 процентов, а без аналога с коттеджем площадью 550 квадратных метров – 57 процентов. Дополнительным аргументом служит заметное изменение оценок удельных стоимостей при удалении из выборки одного из аналогов (см. сноску 9).

В другом примере реализации ММВ [9] представлена комбинация метода количественных корректировок и ММВ согласно методологии, описанной в работе [4]. Цены аналогов и ряд показателей перед определением зависимости от плотности застройки подвергнуты десяти (!) корректировкам, призванным нивелировать влияние всех иных факторов (табл. 6), в результате получена искомая регрессионная зависимость (см. рис. 8).

Таблица 6

Скорректированные характеристики аналогов при применении ММВ для оценки производственно-складского объекта [9] *

|

Аналог |

Приведенная площадь, кв. м |

Приведенная плотность застройки k qs = Q i B i / A i S i |

Приведенная удельная цена (Vi / AiSi), тыс. р./кв. м |

|

|

земельного участка (A i S i ) |

строений (Q i B i ) |

|||

|

1 |

26 536,14 |

6 732,00 |

0,2537 |

6,18025 |

|

2 |

17 550,00 |

2 169,97 |

0,1237 |

3,85937 |

|

3 |

18 094,00 |

1 605,18 |

0,0887 |

2,9910 |

|

4 |

20 680, 00 |

1 390, 80 |

0,0673 |

2,57737 |

|

5 |

22 990,00 |

4 116,00 |

0,1790 |

4,28012 |

|

6 |

7 520,70 |

0 |

0,0 |

0,95949 |

|

7 |

15 150,00 |

0 |

0,0 |

1,05003 |

* В таблице сохранены обозначения публикации [9].

приведенная плотность застройки Q i B i / A i S i

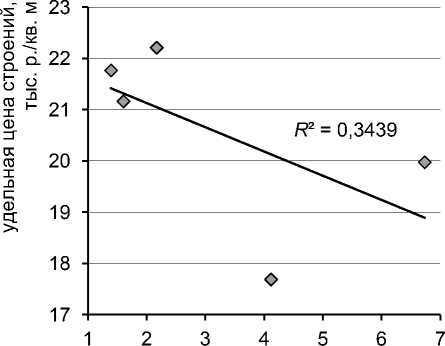

Рис. 8. Зависимости приведенной удельной цены объекта недвижимости y = Vi / AiSi от приведенной плотности застройки x = QiBi / AiSi (нелинейная аппроксимация – полином третьей степени и линейная аппроксимация)

Большое число корректировок при точном их введении дает основание предполагать отсутствие влияния каких-либо иных факторов, кроме плотности застройки, в том числе отсутствие влияния фактора масштаба на удельные цены земли и улучшений. То есть мы вправе ожидать стабильности удельных цен и точности их отражения коэффициентами уравнения ММВ в преобразованных координатах.

Традиционные показатели «точности» линейной аппроксимации вполне приемлемы: средняя ошибка аппроксимации СОА = 6,9% при максимальной ошибке около 16 процентов, значение коэффициента детерминации R 2 = 0,985 весьма высоко. Хотя гораздо более точное приближение к реальной зависимости достигается полиномом третьей степени (рис. 8, пунктирная кривая), как и в реалистичном примере (см. рис. 3 и 4), в котором оценки коэффициентов были существенно смещены.

Но как обстоит дело с постоянством удельных цен, описываемых коэффициентами регрессионных моделей? В отличие от рассмотренных ранее примеров в использованной выборке аналогов площади земельных участков заметно различаются ( Sзу макс / Sзу мин = 2,9), различия площадей улучшений застроенных участков ( Sул макс / Sул мин = 3,7) также превышают аналогичные различия в предыдущем примере, в котором были использованы данные работы [7].

В связи с этим нет оснований предполагать относительное постоянство одного из коэффициентов уравнения, как это было в предыдущем примере, и необходимо последовательно рассмотреть зависимости обоих коэффициентов от соответствующих площадей и независимой переменной (приведенной плотности застройки). Учитывая, что введенные корректировки должны были нивелировать влияние на удельные цены, в том числе, факторов масштаба, наличие зависимостей свидетельствовало бы о неточных и (или) неполных корректировках.

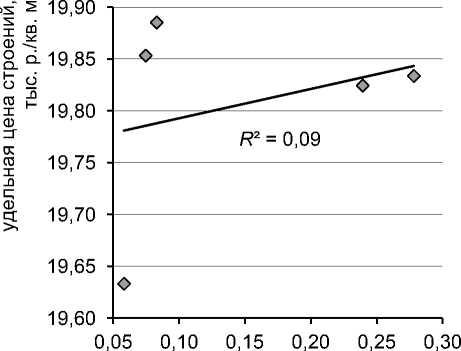

Полагая сначала верной и неизменной для всех аналогов оценку постоянного члена уравнения – удельной стоимости земельных участков a 0 = 1,1135 тыс. р./кв. м, можно рассчитать по описанному нами алгоритму значения удельных цен улучшений для пяти аналогов застроенных земельных участков и выявить зависимости удельной цены улучшений от приведенной площади строений и скорректированной плотности застройки (рис. 9).

приведенная плотность застройки

приведенная площадь строений, тыс. кв. м

а) б)

Рис. 9. Зависимость удельной цены строений a 1 = vул : а) от приведенной плотности застройки QiBi / AiSi , б) от приведенной площади строений QiBi

Разброс значений коэффициента а 1 max / а 1 min = 1,26 можно считать умеренным, объяснимым случайной составляющей в рыночных ценах объектов-аналогов.

Однако в обеих зависимостях наблюдается выраженный убывающий тренд, опровергающий допущение о постоянстве коэффициента регрессионного уравнения.

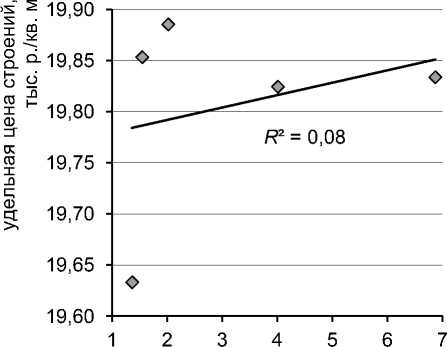

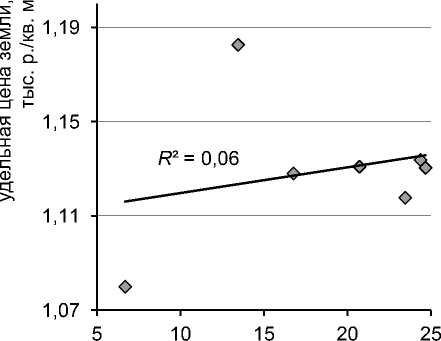

Предположим, что верна (и постоянна) оценка удельной стоимости улучшений a 1 = 19,798 тыс. р./кв. м, и рассчитаем на ее основе стоимости строений каждого аналога, цены земельного участка как разности цены объекта недвижимости и стоимости строений и, наконец, удельные цены земельных участков. По полученным значениям удельных цен построим зависимости от приведенной плотности застройки и приведенной площади участка (рис. 10).

а)

б)

Рис. 10. Зависимость удельной цены земли a 0 = vзу : а) от приведенной плотности застройки QiBi / AiSi , б) от приведенной площади земельных участков AiSi

Какие-либо тренды в полученных зависимостях коэффициента a0 не наблюдаются, что соответствует предположению о его постоянстве, однако разброс его значений недопустимо велик а0 max / а0 min = 1,92. Такой разброс трудно объяснить только наличием случайной составляющей в ценах объектов-аналогов. Об этом могут свидетельствовать и повышенные по сравнению с другими примерами ошибки аппроксимации уравнения ММВ.

Таким образом, полученные зависимости коэффициентов a 0, a 1 регрессионного уравнения свидетельствуют о невыполнении предпосылок однофакторной регрессии, в данном случае – о нерешенной до конца задаче введения корректировок.

Это можно показать следующими построениями. При относительно небольших изменениях значений приведенной площади земельных участков и строений (см. табл. 7) зависимости коэффициентов уравнения от приведенной плотности застройки и соответствующих приведенных площадей становятся близкими ожидаемым как по величине разброса, так и по отсутствию выраженных трендов (рис. 11, 12).

Таблица 7

Приведенные площади AiSi и QiBi аналогов при применении ММВ для оценки производственно-складского объекта и их «оптимальные» значения

приведенная плотность застройки

приведенная площадь строений, тыс. кв. м

|

Аналог |

Значения AiSi, кв. м |

Изменение величины AiSi, % |

Значения QiBi, кв. м |

Изменение величины Q i B i , % |

||

|

по [9] |

«оптимальные» |

по [9] |

«оптимальные» |

|||

|

1 |

26 536 |

24 676 |

-7 |

6 864 |

6 732 |

-1,9 |

|

2 |

17 550 |

24 371 |

39 |

2 022 |

2 170 |

7,3 |

|

3 |

18 094 |

20 725 |

15 |

1 548 |

1 605 |

3,7 |

|

4 |

20 680 |

23 460 |

13 |

1 366 |

1 391 |

1,8 |

|

5 |

22 990 |

16 765 |

-27 |

4 009 |

4 116 |

2,7 |

|

6 |

7 521 |

6 691 |

-11 |

0 |

0 |

0 |

|

7 |

15 150 |

13 428 |

-11 |

0 |

0 |

0 |

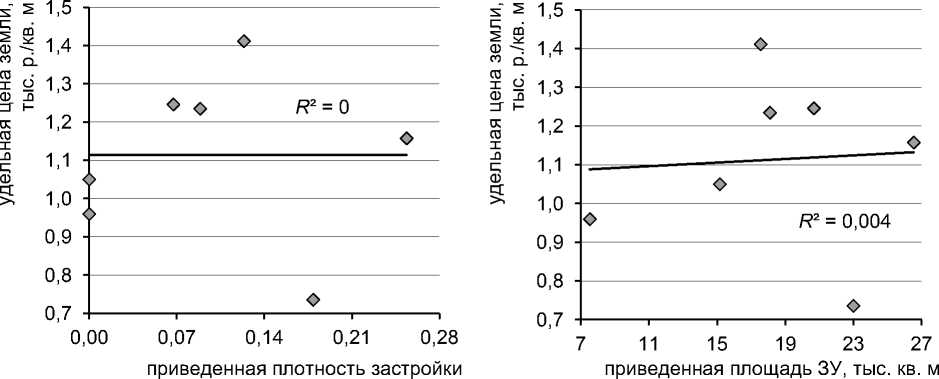

а) б)

Рис. 11. Зависимость удельной цены строений a 1 = vул : а) от приведенной плотности застройки QiBi / AiSi , б) от приведенной площади строений QiBi

приведенная плотность застройки

приведенная площадь ЗУ, тыс. кв. м

а) б)

Рис. 12. Зависимость удельной цены земли a 0 = vзу : а) от приведенной плотности застройки QiBi / AiSi , б) от приведенной площади земельного участка AiSi

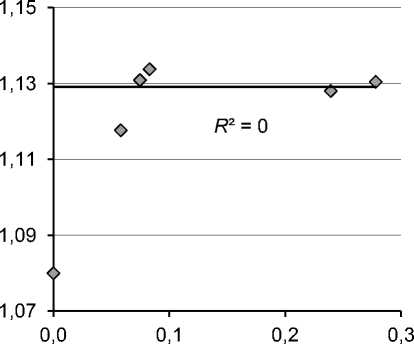

Как видно, зависимости удельных цен не имеют значимых трендов, а разбросы а 0 max / а 0 min = 1,1; а 1 max / а 1 min = 1,01 – минимальны.

«Оптимальные» значения приведенных площадей получены по критерию максимума коэффициента детерминации уравнения ММВ, безотносительно ценообразующих зависимостей. Однако отличия «оптимальных» значений от исходных, рассчитанных введением 10 корректировок, находятся в пределах 7–40 процентов. Изменения в таких пределах вполне возможны из-за ошибок корректировок, точность которых невозможно контролировать.

В связи с этим нельзя считать корректными оценки стоимости земельных участков и строений, полученные в работе [9] с помощью уравнения ММВ.

Отметим в заключение, что рассмотренный в работе [9] пример отличается от других использованием двух групп объектов-аналогов. Наряду с традиционными для ММВ объектами недвижимости (застроенными земельными участками) в выборку включены два незастроенных участка. При оценке земельных участков такое включение резко уменьшает риск существенного смещения оценки стоимости земли в силу построения аппроксимирующей прямой методом наименьших квадратов, «привязывающим» ее к крайним точкам, удаленным от группы других точек.

Но это свойство метода, позволяющее получать оценки стоимости земли, близкие к ценам незастроенных участков, ставит под сомнение саму идею применения ММВ, роль которого сводится к обеспечению статистического оформления такой оценки. Главным условием получения корректных оценок стоимости земли в таких ситуациях является отбор корректных аналогов незастроенных земельных участков, дефицит которых и побуждает к применению ММВ.

Заключение

Внутренним свойством модифицированного метода выделения является использование в качестве коэффициентов регрессионного уравнения удельных цен земельных участков и их капитальных улучшений – экономических величин, подчиняющихся рыночным закономерностям. Следствием этого является высокая чувствительность результатов ММВ к непостоянству удельных цен в используемой выборке аналогов объектов недвижимости, приводящему к смещению оценок стоимости составных частей объекта недвижимости (земельного участка и улучшений).

При этом наблюдается практическая нечувствительность к такому изменению традиционно используемых показателей качества регрессионного уравнения ММВ (коэффициента детерминации, ошибок аппроксимации). При высоких показателях «точности» воспроизведения цен аналогов единых объектов недвижимости оценки составляющих, прежде всего земельных участков, могут быть существенно смещены. А в более общей версии метода (см. [4, 9]) мы не можем быть уверены даже в точном воспроизведении исходных данных, так как уравнение ММВ строится по скорректированным удельным ценам аналогов. Все это требует проведения дополнительных проверок для обеспечения условий получения несмещенных оценок стоимости.

В качестве дополнительный проверки стабильности коэффициентов регрессионного уравнения предлагается алгоритм, который позволяет построить зависимости удельных цен от потенциально влияющих факторов (соответствующих площади и плотности застройки) и оценить условия выполнения допущения о постоянстве коэффициентов.

Шаги алгоритма проверки (начиная с контроля стабильности коэффициента а 1):

-

1) значение оценки коэффициента а 0 (удельной стоимости земли) полученного уравнения принимается как верное и на его основе для каждого аналога рассчитывается оценка стоимости земли: а 0 → Vзу ;

-

2) для каждого аналога вычитанием стоимости земельного участка Vзу из цены аналога Vон определяется цена улучшений земельного участка Vул = Vон – Vзу . Делением полученной цены на площадь улучшений аналога Sул получаем значение удельной цены улучшений vул = Vул / Sул (коэффициента а1 регрессионного уравнения);

-

3) строятся зависимости коэффициента уравнения от потенциально влияющей площади а 1 = f( Sул ) и от коэффициента плотности застройки а 1 = f( kпз );

-

4) процедура повторяется с шага 1 для вычисления и контроля стабильности коэффициента а 0;

-

5) по результатам анализа зависимостей по критериям наличия трендов и величине разброса принимается решение о несмещенности оценок и корректности полученной модели ММВ.

Пока не выработаны критерии для величины разброса коэффициентов уравнения и трендов их изменения, обозначающих количественные границы для получения несмещенных оценок стоимости земельных участков (и/или улучшений). Для этого необходимо продолжение исследований чувствительности метода к отклонениям от «идеальных» соотношений. Однако предлагаемая проверка позволяет уже сейчас получать дополнительную информацию для принятия решений на уровне экспертного суждения о допустимости наблюдаемой нестабильности коэффициентов регрессионного уравнения.

Авторы хотели бы отметить еще одну особенность применения ММВ для оценки стоимости земельных участков. Ширина доверительного интервала для среднего значения зависимой переменной (то есть оценки стоимости) минимальна в середине интервала значений влияющего фактора и увеличивается к его краям (см., например, [18]). В ММВ влияющим фактором является коэффициент плотности застройки, принимающий для незастроенного участка нулевое значение. В связи с этим трудно ожидать высокой «точности» (низкой неопределенности) оценок стоимости земли в рамках ММВ с использованием аналогов с относительно высокими значениями плотности застройки.

Учитывая многофакторность рыночного ценообразования, для успешного применения модифицированного метода необходимо предварительно каждый раз решать непростую задачу корректировки цен объектов-аналогов практически по всем факторам за исключе- нием плотности застройки, но включая, как этого требует теория индивидуальной оценки рыночной стоимости, анализ застроенного участка на соответствие его наиболее эффективному использованию.

При этом ошибки корректировок могут свести на нет достоверность результатов предлагаемого регрессионного подхода к оценке земельных участков. Об этом нужно помнить при интерпретации величины среднеквадратической ошибки, полученной после ввода корректировок и не включающей ошибок их определения. Влияние ошибок ввода корректировок на результаты ММВ заслуживает отдельного рассмотрения.

В завершение еще раз напомним, что при реализации ММВ необходимо выполнять все требования к построению корректной регрессионной модели, включая формирование выборки из аналогов, принадлежащих одному сегменту рынка, а также проверку статистической устойчивости модели при подозрении о наличии аналогов-выбросов.

к МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ОЦЕНКИ И КОНСТАЛТИНГА

ПРЕДЛАГАЕТ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ УСЛУГИ ПО ОЦЕНКЕ СЛЕДУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ:

-

• предприятий, бизнеса;

-

• пакетов акций, облигаций;

-

• активов предприятий, созданных на основе франчайзинга;

-

• инвестиционных проектов;

-

• дебиторской задолженности;

-

• недвижимого имущества (незавершенных строительных объектов, земельных участков и т.д.);

-

• машин, оборудования и транспортных средств;

-

• интеллектуальной собственности (патентов, товарных знаков и т.д.);

-

• ювелирных изделий и драгоценных камней, антиквариата

Звоните сегодня – +7 (916) 566-32-73; +7 (499) 230-01-09, -02-06

Мы ждем Вас – 115184, г. Москва, переулок Климентовский, дом 1, стр. 1

e-mail наш сайт

Список литературы Модифицированный метод выделения. О границах корректного применения

- Лейфер Л. А., Кашникова З. А. Модифицированный метод выделения для оценки рыночной стоимости земельных участков производственно-складского назначения // Имущественные отношения в Российской федерации. 2006. № 10(61) С. 93-96.

- Лейфер Л. А., Кашникова З. А. Оценка права бессрочного пользования земельным участком // Имущественные отношения в Российской федерации. 2007. №1 (64), С. 93-96.

- Мисовец В. Г. Опыт применения Модифицированного метода выделения к широкому классу объектов оценки // Теория и практика стоимостной оценки: региональный аспект : сборник научно-практических статей, посвященный 20-летию оценочной деятельности в России / под ред. А. В. Потапова, Вл. Н. Подкорытова, Е. В. Милиновой. Екатеринбург : Свердловское областное региональное отделение Российского общества оценщиков, 2014. 256 с.

- Лейфер Л. А. Метод оценки земельных участков, основанный на использовании рыночных данных о единых объектах недвижимости // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2015. № 4(163). С. 18-28.

- Слуцкий А. А. Обобщение модифицированного метода выделения (на примере складского комплекса) // Регистр оценщиков. 2015. № 20. С. 6-13. URL: ИНр:/Лтро.зи/?8=Обобщ ение+модифицированного+метода+выделения (дата обращения: 15.02.2021).

- Лейфер Л. А., Крайникова Т. В. Практическое применение модифицированного метода выделения для оценки земельных участков и объектов капитального строительства // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2016. № 3(174). С. 30-48.

- Слуцкий А. А. Обобщенный ММВ на примере оценки домовладения (коттеджа на земельном участке) // Бюллетень недвижимости RWAY. 2017. № 262. С. 123-129.

- Слуцкий А. А., Слуцкая И. А. Применение обобщённого модифицированного метода выделения совместно с предварительными и заключительными корректировками (на примере оценки банковского здания на земельном участке в Москве) // Бюллетень недвижимости RWAY. 2018. № 274. С. 92-98.

- Лейфер Л. А., Крайникова Т. В. Модифицированный метод выделения и его развитие для целей определения кадастровой стоимости ОКС и земельных участков // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2020. № 1 (220). С. 35-50.

- Лейфер Л. А., Афанасьева (Крайникова) Т. В, Тимуркаева Л. М. Модифицированный метод выделения. Проблемы точности индивидуальной оценки земельных участков // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2021. № 1 (232). С. 27-38.

- Гоибовский С. В. Оценка стоимости недвижимости : учебное пособие. 2-е изд. испр. и доп. М. : Про-Аппрайзер. Онлайн, 2017. 472 с.

- Справочник оценщика недвижимости 2020 / под ред. Л. А. Лейфера. Земельные участки. Часть 2. Нижний Новгород : Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, 2020. 312 с.

- Табакова С. А., Дидковская А. В. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ. Укрупненные показатели стоимости строительства. В уровне цен на 01.01.2019, для условий строительства в Московской области, Россия. Серия: Справочник оценщика. М. : ООО «КО-ИНВЕСТ», 2019. 706 с.

- Анисимова И. Н, Баринов Н. П., Грибовский С. В. О требованиях к количеству сопоставимых объектов при оценке недвижимости сравнительным подходом // Вопросы оценки. 2003. № 1. С. 1-3.

- Вербик Марно. Путеводитель по современной эконометрике / пер. с англ. М. : Научная книга, 2008. Серия: Библиотека Солев. 616 с.

- Баринов Н. П. Применение регрессионного анализа в задачах индивидуальной и массовой оценки объектов недвижимости // Современные тенденции рынка и оценка рыночной стоимости : коллективная монография / ред. Н. Ю. Пузыня. СПб. : Издательство СПбГЭУ, 2020. 250 с. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44872630 (дата обращения: 22.04.2021).

- Утилита статистических тестов на наличие в выборке выбросов, а также гипотез симметричности и нормальности генеральной совокупности. СПб. : ГК «Аверс», 2011. URL: http://www.appraiser.ru/default.aspx?SectionId=35&Id=3844 (дата обращения: 15.02.2021).

- Баринов Н. П. Расчет интервала неопределенности оценки стоимости методами сравнительного подхода // Оценка и оценочная деятельность: проблемы и перспективы : коллективная монография. СПб. : Издательство СПбГЭУ, 2019. 140 с. URL: https://elibrary. ru/item.asp?id=41584119 (дата обращения: 15.02.2021).