Модификация IS-LM-BP модели в рамках концепции неоклассического синтеза

Автор: Камышова Анна Борисовна

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Экономика @economics-psu

Рубрика: Экономическая теория

Статья в выпуске: 4 т.14, 2019 года.

Бесплатный доступ

В условиях усиления процессов, обусловленных глобализацией, возрастает актуальность исследований, посвященных влиянию экзогенных шоков на мировых рынках товаров и услуг и денег на макроэкономические параметры малой открытой экономики. Более того, основу современных экономических отношений в рамках мировой экономики составляют не только мировая торговля товарами и услугами, но и международное движение факторов производства. Все более возрастающее значение в сфере международного движения факторов производства играет миграция трудовых ресурсов. Исследование данных процессов и их дальнейший анализ возможен в рамках IS-LM-BP модели, дополненной рынком труда. IS-LM-BP модель до сих пор является значимой теоретико-методологической разработкой, позволяющей анализировать влияние экзогенных шоков на мировом и внутреннем рынках товаров и услуг и денег на малую открытую экономику, а также оценивать результативность государственного регулирования. Наиболее интересной представляется возможность оценить влияние режима валютного курса и мобильности международного капитала на результативность государственного регулирования в условиях малой открытой экономики, а также действие механизма корректировки в условиях нарушения двойного равновесия под влиянием экзогенных шоков. Однако за рамками данной модели остается важнейший макроэкономический рынок - рынок труда. Цель авторского исследования - модифицировать IS-LM-BP модель, разработанную в рамках кейнсианской концепции, посредством включения в модель новой кривой - кривой полной занятости, вывод которой базируется на теоретических предпосылках неоклассической концепции: полная занятость напрямую зависит от реальной ставки процента и в данной модели выступает как эндогенный параметр. В основе данного исследования лежат кейнсианские принципы двойного равновесия в малой открытой экономике, дополненные неоклассическими представлениями о полной занятости как эндогенном параметре. Модификация IS-LM-BP модели на основе принципов неоклассического синтеза заключается в выводе кривой полной занятости и включении ее в искомую модель, опираясь на базовые принципы теоретического обоснования данной макроэкономической модели. Кривая полной занятости отождествляет кривую равновесия на неоклассическом рынке труда. Основанием для ее включения в IS-LM-BP модель является существующая теоретически обоснованная зависимость между реальной ставкой процента и предложением на рынке труда в рамках концепции новой классической школы. Данная зависимость базируется на межвременной цене труда, которая, в свою очередь, находится в прямой зависимости от реальной ставки процента. Поскольку вывод кривой полной занятости базируется на неоклассических постулатах функционирования рынка труда, то можно рассматривать предлагаемую модификацию IS-LM-BP модели как пример неоклассического синтеза. Модифицированная автором IS-LM-BP модель предлагается в качестве методологической базы для будущих исследований таких теоретических и практических аспектов функционирования открытых хозяйственных систем, как: 1) анализ механизма корректировки в процессе восстановления нарушенного равновесия на товарном рынке, рынках труда, денег и иностранной валюты в результате воздействия экзогенных шоков; 2) анализ результативности государственного регулирования в процессе функционирования товарного рынка, рынков труда, денег и иностранной валюты; 3) сопоставление искомой теоретической модели и реальных процессов, присущих малым открытым экономикам.

Is-lm модель, модель манделла - флеминга, is-lm-bp модель, модель реального делового цикла, кривая полной занятости, кейнсианская концепция, неоклассический синтез, is-lm-bp-nf модель, режим валютного курса, мобильность капитала, малая открытая экономика

Короткий адрес: https://sciup.org/147245743

IDR: 147245743 | УДК: 330.101.541 | DOI: 10.17072/1994-9960-2019-4-537-550

Текст научной статьи Модификация IS-LM-BP модели в рамках концепции неоклассического синтеза

В основе модели двойного равновесия (IS-LM-BP модели) лежит модель сов- местного равновесия на товарном рынке и рынке денег с общепринятым названием «IS-LM модель»1. Обратимся к ее истокам [1, с. 35–38].

В 1936 г. английский экономист Джон Мейнард Кейнс совершил переворот в экономической теории: впервые им был предложен отличный от ранее существовавшей неоклассической теории но- мика. Теория и практика: учебник для вузов / пер. с англ.; под ред. В.П. Колесова, М.В. Кулакова. М.: Экономический ф-т МГУ, ЮНИТИ, 1997. С. 475–478; Макроэкономика: учебник для вузов. Стандарт третьего поколения / под ред. Д.Ю. Миропольского, Т.Г. Бродской. СПб.: Питер, 2014. С. 158–173.

вый научный взгляд на макроэкономическую науку в целом. Основные идеи Дж. Кейнса были изложены в книге «Теория процента, занятости и денег» [2] ( General Theory of Employment, Interest and Money ), которая вышла в свет в 1936 г. Предложенная Дж. Кейнсом теория была неожиданной для того времени и подверглась разносторонней критики со стороны научного сообщества. К основным недостаткам работы Дж. Кейнса относили отсутствие четкой структуры, наличие неясностей и отступлений от темы. Тем не менее книга произвела переворот в науке того времени и обрела большое количество сторонников и последователей. К числу таковых можно отнести не менее известного английского экономиста Джона Ричарда Хикса.

С точки зрения Дж. Р. Хикса, характерной чертой указанной работы Кейнса является жесткая критика классической теории и ее основных постулатов при полном отсутствии упоминания самих этих постулатов. Данное утверждение нашло свое отражение в известной статье Дж. Р. Хикса « Mr. Keynes and the Classics » («Г-н Кейнс и классики»). Как полагал Дж. Р. Хикс, для обоснования того, что предложенная Дж. М. Кейнсом теория носит более общий характер, необходимо осуществить сравнение между постулатами этих двух теоретических школ. По мнению Дж. Р. Хикса, основополагающими отличиями этих двух концепций можно считать различия в функциях, приведенных в таблице.

Основополагающие отличия классической и кейнсианской теорий*

|

Система уравнений в классической теории |

Система уравнений в кейнсианской теории |

|

M=k∙Y |

M=L(Y, i) |

|

S(r, Y)=I(r) |

S(Y)=I(i) |

* М - предложение денег, L - номинальный спрос на деньги, S - величина сбережений, I - величина инвестиций, i - номинальная ставка процента, r - реальная ставка процента, Y - номинальный национальный доход, k - коэффициент кассовых остатков (кембриджский коэффициент).

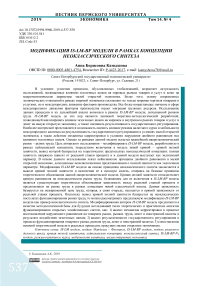

Выведенные системы уравнений легли в основу общеизвестного графика, отражающего взаимодействие товарного рынка и рынка денег в процессе установления совместного равновесия (рис. 1), однако при этом отсутствует информация о том, как функционируют два других рынка -рынок ценных бумаг и рынок труда.

Рис. 1. Совместное равновесие на товарном и денежном рынках

Относительно рынка труда, точнее отсутствия кривой, отражающей процесс функционирования рынка труда, следует отметить то, что в задачи Дж. Р. Хикса не входило выявлять и объяснять причины безработицы, поскольку для него последняя выступала данностью. При этом Дж. Р. Хикс проявлял особый интерес к причинам сохранения безработицы в целях поиска и обоснования наиболее результативной политики, направленной на ее устранение. Так, в статье [3; 4] Дж. Р. Хикс отмечает, что номинальная зарплата представляет собой «некую данность», причем она не может определяться как точка равновесия, поскольку в ином случае вопрос о сохранении безработицы не был бы актуальным.

Не менее известным сторонником идей Дж. М. Кейнса, внесшим серьезный вклад в их развитие, стал американский экономист Элвин Хансен, наибольшую известность которому принесла работа «Экономические циклы и национальный доход» [5; 6]. Не менее важной с позиций развития научного направления, заложенного в работах Дж. М. Кейнса, является научный труд Э. Хансена «Фискальная политика и деловые циклы», вышедшая в 1941 г. В этой работе Э. Хансен обосновывает приоритетность фискальной политики по отношению к инструментам монетарного регулирования в процессе стимулирования совокупного спроса в депрессивной экономике. Под влиянием вышедшей в 1944 г. статьи Ф. Модильяни «Предпочтение ликвидности и теория процента, занятости и денег» Э. Хансен, используя в качестве инструмента анализа IS-LM модель, предложил добавить к ней кривые спроса и предложения труда, что нашло отражение в так называемой модели Хикса – Хансена (кейнсианская модель «доходы – расходы, дополненная уравнениями агрегированной производственной функции, спроса и предложения труда) [7; 8, с. 337–340; 9].

За всю историю существования IS-LM модели она была дополнена всевозможными расширениями, целью которых было разъяснить, что же имел в виду Дж.М. Кейнс в своей известной работе. Не все из них можно назвать удачными, но адаптация IS-LM модели к условиям функционирования в отрытой экономике приобрела довольно широкую популярность в научных кругах, став моделью Манделла – Флеминга, названной по имени профессора Колумбийского университета (США) Роберта Манделла и сотрудника Международного валютного фонда Маркуса Флеминга. Р. Манделл и М. Флеминг выявили основные тенденции, сформировавшиеся в 50-е гг. XX столетия, в связи с переходом развитых стран на новые формы регулирования валютных курсов, принципы которых были зафиксированы Бреттон-Вудским соглашением. Основу для размышлений Р. Манделла и М. Флеминга дал тот факт, что ранее международные потоки товаров и услуг играли более важную роль, нежели международные потоки капиталов. Но влияние технологического прогресса и, как следствие, развитие в области коммуникаций, изменили данную тенденцию коренным образом: потоки капитала стали превышать по значению товарные потоки. Выявленные тенденции нашли свое отражение в работах Р. Манделла и М. Флеминга, кото- рые выходили в свет начиная с 60-х гг. XX в. [10–12]. Логическим завершением научных поисков двух известных экономистов стала модель Манделла – Флеминга, разработанная для условий абсолютной (полной) мобильности капитала применительно к исследованию поведения малой открытой экономики. Дальнейшим научным шагом в развитии идей Р. Манделла и М. Флеминга стала IS-LM-BP модель, предназначенная для анализа функционирования малой открытой экономики в условиях различной мобильности капитала.

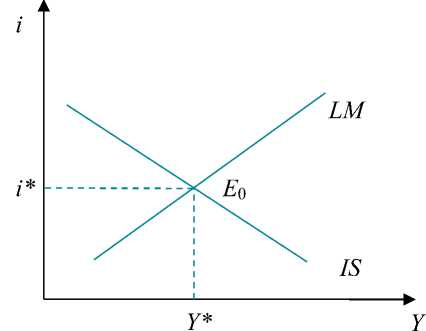

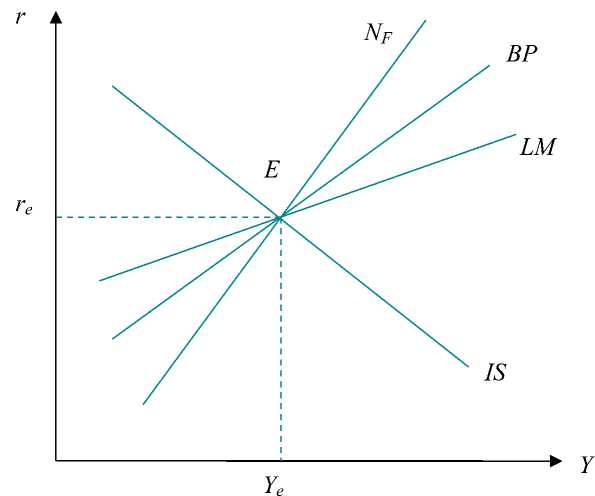

Модель IS-LM-BP известна в экономической теории как модель двойного равновесия. Двойное равновесие – это такая ситуация, при которой достигается одновременно внутреннее и внешнее равновесие. Под внутренним равновесием принято понимать ситуацию, при которой достигается совместное равновесие на товарном рынке и рынке денег, а внешнее равновесие – это ситуация достижения равновесия на рынке иностранной валюты (равновесие платежного баланса). Графически двойное равновесие есть точка пересечения трех кривых – кривой IS , кривой LM , кривой BP (рис. 2). Каждая из перечисленных кривых является графическим объединением точек, отображающим такое сочетание национального дохода и ставки процента, при которых достигается равновесие на товарном рынке, рынках денег и иностранной валюты соответственно1.

Модель двойного равновесия была разработана в рамках кейнсианской концепции, поэтому все основные представления Дж. М. Кейнса о функционировании экономики нашли в ней свое отражение. Более того, модель двойного равновесия позволяет анализировать принципы функционирования малой открытой экономики при условии жестких цен, плавающем и фиксированном валютном курсе и различной мобильности капитала.

Рис. 2. Модель двойного равновесия ( IS-LM-BP модель)

Безусловно, возможность анализировать влияние экзогенных и эндогенных шоков на внутреннем и мировом рынках товаров и услуг и денег на основные макроэкономические параметры, отражающие поведение экономических субъектов на товарном рынке, рынках денег и иностранной валюты, является важным и нужным не только для современной экономической мысли, но и для исследования причин и последствий влияния экзогенных шоков на структуру и динамику развития экспортно-сырьевой экономики России [13; 14, с. 149–156]. Однако серьезным недостатком данной модели является то, что важнейший макроэкономический рынок – рынок труда – остается за рамками теоретического анализа. Чтобы восполнить данный теоретический пробел в настоящей статье предлагается дополнить IS-LM-BP модель теоретически выводимой кривой полной занятости.

Для включения кривой полной занятости в IS-LM-BP модель необходимо обосновать существование теоретической зависимости между ставкой процента, объемом национального дохода и полной занятостью на рынке труда.

Теоретические предпосылки вы-вода кривой полной занятости

К ривая полной занятости

(кривая NF) представляет собой гипотетическое множе- ство всех равновесных состояний на рынке труда при различном сочетании национального дохода (объема выпуска) и реальной ставки процента при фиксированном уровне цен.

Основой теоретического обоснования вида кривой полной занятости является предложенная представителями «новой классической школы» предпосылка о том, что полная занятость на рынке труда не является заданной величиной, а напрямую зависит от реальной ставки процента. Для обоснования данного утверждения необходимо обратиться к теоретическим предпосылкам построения стохастической модели реального делового цикла, разработанной представителями «новой классической школы» в рамках неоклассической концепции1.

Поскольку модель реального делового цикла является не детерминистской, а стохастической, то в центре внимания представителей «новой классической шко- лы» находятся не причины возникновения циклов и не последствия циклических колебаний, а каналы, по которым распространяются циклические колебания. В частности, в модели реального делового цикла таким каналом выступает прямая зависимость величины предложения труда от межвременной цены труда, которая, в свою очередь, находится в прямой зависимости от реальной ставки процента.

Здесь, как и в любой неоклассической концепции, экономика функционирует в условиях полной занятости, однако сама полная занятость является не постоянной величиной, а представлена функцией от реальной ставки процента. Обратимся к математическому обоснованию рассмотренной зависимости.

Согласно взглядам представителей «новой классической школы» межвремен- ная цена труда рассчитывается по следу- ющей формуле:

w = ^+l wt+1

где w - межвременная цена труда, wt - реальная цена труда в текущем периоде; wet+1 – ожидаемая цена труда в будущем периоде, r – реальная ставка процента.

Согласно взглядам представителей «новой классической школы» экономические субъекты предпочитают работать в будущем тем больше, чем выше реальная ставка процента. Поскольку предложение труда со стороны экономических субъектов ( NS ) напрямую зависит от межвременной цены труда, данное утверждение можно записать посредством функции

Ns = Ns(w). (2)

Если принять допущение, что wt, wet+1 являются постоянными величинами, то главным фактором, определяющим динамику межвременной цены труда и, соот- ветственно, величину предложения труда, является реальная ставка процента:

Ns = Ns(w), w = w(r) =>

Ns = Ns(r) (3)

Поскольку в рамках неоклассической концепции все желающие работать при данной ставке заработной платы устраиваются на работу, т. е. на рынке труда достигается полная занятость, то можно рассматривать полную занятость как возрастающую функцию от реальной ставки процента.

Закончив обоснование зависимости полной занятости на рынке труда от реальной ставки процента, перейдем к рассмотрению основных теоретических предпосылок, на которых будет основан вывод кривой полной занятости в рамках IS-LM-BP модели.

Теоретическое обоснование методологии включения кривой полной занятости в IS-LM-BP модель согласно традициям неоклассического синтеза

Кривая NF характеризует все гипотетическое множество равновесных состояний на рынке труда при разных сочетаниях реального национального дохода (объема выпуска страны) и реальной процентной ставки при фиксированном уровне цен.

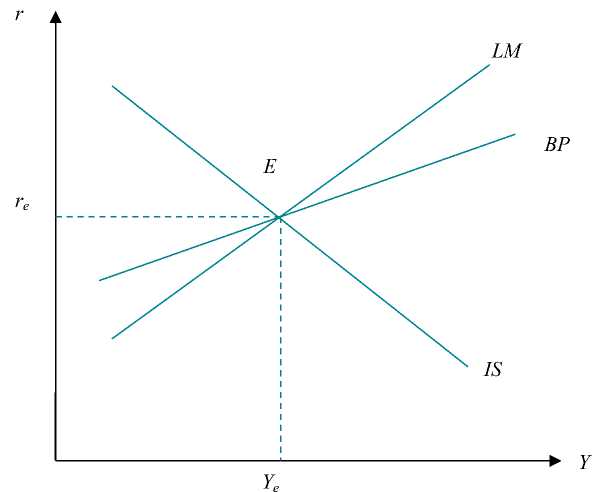

В целях построения кривой N F графическое поле необходимо разделить на 4 квадранта (рис. 3).

Квадрант I демонстрирует типичную для представителей новой классической школы прямую зависимость межвременной цены труда от реальной ставки процента (см. формулу 1). Поэтому кривая межвременной цены труда отражает прямую зависимость между величиной межвременной цены труда и реальной ставкой процента при условии, что остальные факторы неизменны ( w t , we t+1 – Const ).

Квадрант II демонстрирует кривую предложения труда, которая, согласно взглядам «новых классиков», представляет собой прямую зависимость предложения труда от межвременной цены труда. Поскольку рынок труда функционирует в условиях полной занятости, которая является возрастающей функцией от межвременной цены труда, а последняя является возрастающей функцией от реальной ставки процента, то посредством кривой предложения труда можно определить величину полной занятости на рынке труда при любом уровне межвременной цены труда.

Квадрант III демонстрирует типичную для неоклассической школы (ана- логично для представителей новой классической школы) двухфакторную производственную функцию Кобба – Дугласа при условии, что количество труда, равное величине полной занятости, является эндогенным (переменным) фактором, в то время как величина капитала является экзогенным (заданным) фактором производства.

Y=Kα∙Nβ , (4)

где K – количество капитала в стране; N – чине полной занятости; α – коэффициент эластичности выпуска по капиталу; β – коэффициент эластичности выпуска по труду; Y – реальный объем производства (реальный национальный доход).

Квадрант IV показывает возможные сочетания реального национального дохода (Y) и реальной ставки процента (r), при которых достигается равновесие на рынке труда при фиксированном уровне цен.

количество труда в стране, равное вели-

Графически кривая N F выводится посредством объединения рассмотренных выше функций, построенных согласно принятым алгоритмам в кейнсианской модели IS-LM-BP , дополненной представлениями «новых классиков» о функционировании рынка труда в условиях полной занятости (рис. 3).

Кривая NF не является функциональной зависимостью реального национального дохода от реальной ставки процента и, наоборот, реальной ставки процента от реального национального дохода. Кривая NF лишь показывает, что для поддержания равновесия на рынке труда при снижении реальной ставки процента необ- ходимо уменьшать объем реального производства, и наоборот.

Так, при уровне реальной ставки процента r1 межвременная цена труда соответствует величине w1. При величине межвременной цены труда w1 предложение труда будет равным величине NF1. По производственной функции Кобба – Дугласа определяется величина реального национального дохода в условиях полной занятости, которая составит Y1 (точка А на кривой NF). Вследствие снижения уровня реальной ставки процента с r1 до r2 происходит сокращение межвременной цены труда с w1 до W2. Такое сокращение межвременной цены труда отразится на величине предложения труда, которое уменьшится с NF1 до NF2, поскольку уменьшаются стимулы для наемных рабочих поддерживать на прежнем уровне предложение своего труда. Уменьшение величины предложения труда, согласно взглядам представителей новой классической школы, непременно приведет к уменьшению полной занятости, что станет причиной сокращения реального объема производства до Y2 (перемещение экономической ситуации из точки А в точку В на рис. 3). Соединив точки В и А, получаем искомую кривую NF.

Поскольку межвременная цена труда является функцией от трех переменных (текущей ставки реальной заработной платы, будущей ожидаемой ставки реальной заработной платы и реальной ставки процента), то обоснованным, на наш взгляд, является предположение о том (поскольку речь идет о рынке труда, где реальная ставка процента позволяет соотнести текущую и будущую ценность получаемых субъектом доходов), что эластичность межвременной цены труда от реальной ставки процента является невысокой. Поскольку эластичность вспомогательных кривых, участвующих в графическом выводе кривой N F , определяет наклон и самой кривой N F , то обоснованным является предположение о том, что в малой открытой экономике кривая N F будет располагаться над кривой BP и над кривой LM . Более того, говоря о наклоне кривых BP, LM и N F , важно отметить, что рынок финансовых активов (рынок денег) и рынок иностранной валюты (сальдо платежного баланса) гораздо сильнее реагируют на динамику реальной ставки процента, нежели рынок труда, в силу особенностей последнего. Поэтому в системе координат «ставка процента – объем выпуска» кривая полной занятости менее эластична, чем кривые равновесия на рынке денег и рынке иностранной валюты.

Также важно отметить, что представленная на рис. 3 система экономических взаимосвязей отражает зависимость состояния на рынке труда от соотношения двух параметров – реальной процентной ставки и объема выпуска страны (величины эффективного спроса). Согласно описанным в таблице отличиям между кейнсианской и неоклассической концепцией поведение экономических субъектов на товарном и денежном рынках зависит от номинальной ставки процента. Поскольку представленная модель двойного равновесия в малой открытой экономике отражает механизм установления совместного равновесия на товарном рынке и рынках денег и иностранной валюты при фиксированном уровне цен, то инфляционные процессы остаются за рамками анализа, а значит, реальная ставка процента совпадает с номинальной.

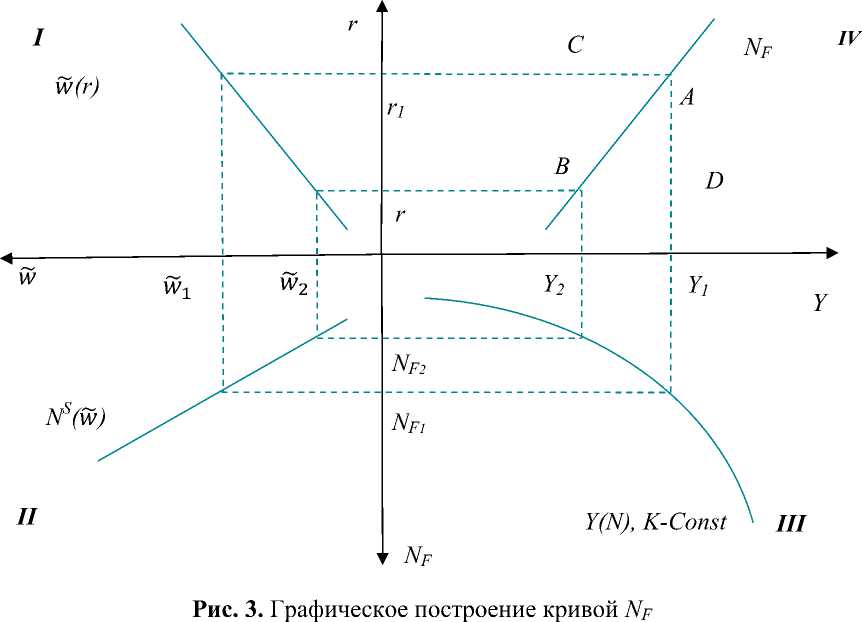

С учетом описанных зависимостей на товарном рынке и рынках труда, денег и иностранной валюты, базирующихся на кейнсианских предпосылках функционирования малой открытой экономики и неоклассических представлениях о функционировании рынка труда, модифицированная версия IS-LM-BP модели представлена на рис. 4.

Представленное на рис. 4 тройное равновесие (точка Е ), отождествляющее собой совместное равновесие на товарном рынке, рынках денег и иностранной валюты при достижении полной занятости на рынке труда (двойное равновесие в условиях полной занятости на рынке труда), является частным случаем возможных состояний на рынке труда, товаров и услуг, денег и иностранной валюты. Такой исход взаимодействия экономических субъектов на перечисленных рынках может быть как результатом взаимодействия рыночных механизмов (автоматическая корректировка в долгосрочном периоде), так и следствием сочетания инструментов государственного регулирования (в краткосрочном периоде).

Так называемая автоматическая корректировка, предполагающая реакцию рынков на нарушение равновесия посредством рыночного механизма, базируется на неоклассической предпосылке о гибкости цен на всех макроэкономических рынках. Как известно, гибкость цен на макроэкономических рынках есть методологическая основа, обеспечивающая выполнение закона Л. Вальраса, согласно которому, если равновесие устанавливается на (n-1) рынке, то оно автоматически достигается на n-м рынке.

Рис. 4. Модифицированная версия IS-LM-BP модели

Безусловно, одной из ключевых теоретических предпосылок неоклассической концепции является предпосылка о гибкости цен, в частности, речь идет о гибкости цен на товары и услуги. Следует также отметить, что гибкость цен на товарных рынках и рынках факторов производства является характерной чертой долгосрочного периода, равно как и полная занятость, с позиций представителей неоклассической школы. В краткосрочном периоде цены менее гибкие, в частности, цены на факторы производства изменяются медленнее, чем цены на товары и услуги, а при наличии высокой безработицы и вовсе не склонны к повышению вслед за ростом цен на товарных рынках. Поэтому представленная на рис. 4 точка Е, символизирующая одновременное равновесие на товарном рынке, рынках труда, денег и иностранной валюты, является частным случаем для краткосрочного периода (позиция сторонников кейнсианского направления) и нормой для долгосрочного периода (с точки зрения представителей неоклассической школы). С большей вероятностью можно утверждать, что в условиях жестких цен точка двойного равновесия (точка пересечения кривых IS, LM, BP) не будет располагаться на кривой полной за- нятости, поскольку сама полная занятость не будет достигнута.

Важным элементом теоретического обоснования модификации IS-LM-BP модели является выбор соотношения наклона кривых IS и LM (о чем было сказано выше), что определяется степенью мобильности капитала. Представленный на рис. 4 наклон кривой BP по отношению к кривой LM свидетельствует о низкой мобильности капитала. Такой выбор мобильности капитала подтверждается эмпирически (парадокс Фельдштейна – Хориоки) [15; 16]. Американские исследователи М. Фельдштейн и Ч. Хориока в 1980 г. выявили высокую корреляцию между внутренними сбережениями и внутренними инвестициями. Полученный результат опровергает утверждение о финансовой интеграции рынков. Результаты исследования М. Фельдштейна и Ч. Хориоки подтвердили наличие корреляции между сбережениями и инвестициями внутри страны, следовательно, значительная часть внутренних сбережений инвестируется внутри данной страны. Поэтому даже в условиях развития мировых финансовых рынков и постепенного снятия ограничений на движение международного капитала инвесторы не стремятся вкладывать денежные средства в экономики с более вы- сокой ставкой процента, объясняя это высокими издержками, связанными с изучением правил ведения бизнеса в чужой стране. Ряд авторов считают, что полученные результаты не являются обоснованием невозможности высокой мобильности капитала: следует различать мобильность краткосрочных и долгосрочных капиталовложений, поскольку «движение долгосрочных инвестиций может быть ограничено различными институциональными барьерами» [17]. Другая часть исследователей полагает, что выявленная корреляция между внутренними инвестициями и сбережениями со временем может ослабевать [18; 19]. Продолжением исследований, в которых была сделана попытка разрешить парадокс Фельдштейна – Хориоки, стали работы, объясняющие зависимость корреляции между сбережениями и инвестициями размером страны, т. е. более крупные экономики влияют на мировую процентную ставку через объем своих сбережений [20; 21]. Более того, уровень развитости страны – принадлежность национальной экономики к группе развитых или развивающихся стран – является критерием, обуславливающим степень мобильности капитала. Согласно исследованиям зарубежных экономистов [22], корреляция между сбережениями и инвестициями в развитых экономиках значительно выше, чем в развивающихся. Адаптация IS-LM-BP-NF модели для исследования экономических реалий отечественной экономики требует дополнительного обоснования наклона кривой BP в рамках российской экономики, что было успешно реализовано отечественными экономистами в период с 1996 по 2011 гг. [23]. Однако развитие экономики России в посткризисный период требует расширения статистической базы в целях корректной адаптации предлагаемой автором модификации IS-LM-BP-NF модели для анализа экономических реалий России.

Предложенная автором модификация модели двойного равновесия, имеющая своим итогом искомую IS-LM-BP-NF модель, является методологическим базисом для дальнейшего анализа последствий влияния экзогенных шоков на равновесие на рынках труда, товаров и услуг, денег и иностранной валюты в малой открытой экономике, коей является современная российская экономика. Как было сказано выше, принципиальным в оценке результатов государственного регулирования в рамках IS-LM-BP-NF модели является разграничение периода исследования, а именно обоснование жесткости/гибкости цен в кратко-срочном/долгосрочном периодах. Согласно теоретическим предпосылкам анализа в рамках кейнсианского и неоклассического направления, если речь идет о краткосрочном периоде исследования, то жесткость цен ограничивает результативность рыночного механизма, что расширяет возможности реализации инструментов государственного регулирования. Напротив, в долгосрочном периоде, для которого характерны гибкие цены, возможности рыночного механизма доминируют по сравнению с инструментами государственного регулирования. Однако проблема гибкости цен в рамках предложенной модификации IS-LM-BP модели требует дополнительного теоретического исследования для адаптации теоретических предпосылок предлагаемой автором модели применительно к анализу реальных процессов в национальной экономике. В целях адаптации методологии модифицированной модели к анализу реальных процессов в национальной экономике особую важность приобретает включение в модель результатов исследования зависимости динамики заработной платы на рынке труда от динамики цен на товарных рынках [24, с. 359–400].

С позиций экономической теории важным становится выявление закономерностей влияния экзогенных шоков, описанных в модели двойного равновесия, на рынок труда и механизм его адаптации к нарушенному равновесию при фиксированном и плавающем валютном курсе и различной мобильности капитала. При этом важно разграничивать реакцию рынка труда в краткосрочном и долгосрочном периодах. Исходя из этого, открывается горизонт для анализа механизмов государственного регулирования двойного равно- весия с учетом механизма функционирования рынка труда в малой открытой экономике, что станет теоретическим базисом для государственной макроэкономической политики.

Особенный интерес с точки зрения теоретической значимости исследования представляет проблема государственного регулирования в искомой модели, поскольку совмещение теоретических постулатов кейнсианского и неоклассического направления в рамках неоклассического синтеза предполагает столкновение двух противоположных точек зрения на проблему результативности государственного регулирования. Более того, трансформация соотношения государственных и рыночных регуляторов в условиях нарастающей внешнеэкономической нестабильности [25] требует дополнительного исследова- ния с целью включения полученных результатов в модифицированную IS-LM-BP модель.

Решению обозначенных теоретикометодологических проблем будут посвящены следующие публикации автора.

Заключение

Как показывает исторический опыт, с момента выхода в свет работы Дж. М. Кейнса «Теория процента, занятости и денег» популяризация идей Дж. М. Кейнса не прекращается, а интерес к графической интерпретации процессов взаимодействия национальных рынков в единой системе не утихает. В связи с этим модификация модели двойного равновесия посредством синтеза представлений последователей идей Дж. М. Кейнса о функционировании товарного рынка и рынков денег и иностранной валюты в малой открытой экономике с неоклассическими представлениями о функционировании рынка труда представляет собой еще один из возможных вариантов научной интерпретации процессов, происходящих в реальной экономике. Новым научным результатом является предложенная автором модификация IS-LM-BP модели, базирующаяся на представлениях кейнсианской школы о функционировании товарного рынка, рынков денег и иностранной валюты в малой открытой экономике и неоклассическом представлении о функционировании рынка труда, где полная занятость является эндогенным параметром, находящимся в прямой зависимости от ставки процента.

Однако будет несправедливым ограничивать представленный синтез только графическим выводом кривой полной занятости (кривой равновесия на рынке труда) и демонстрацией состояния двойного равновесия в условиях полной занятости на рынке труда, поскольку важными являются необходимость оценки последствий влияния внешнеэкономических шоков на малую открытую экономику и анализ реакции экономических субъектов на рынках труда, товаров и услуг, денег и иностранной валюты. Особое значение в рамках предложенной модификации IS-LM-BP модели приобретает выявление рамок взаимодействия государственных и рыночных регуляторов в процессе приспособления экономических субъектов к равновесию на рынках товаров и услуг, труда, денег и иностранной валюты в малой открытой экономике в краткосрочном периоде.

Подводя итог, важно отметить, что модифицированная IS-LM-BP модель становится теоретической базой для исследования механизмов взаимодействия государственных и рыночных регуляторов в малой открытой экономике, результаты которого будут представлены в последующих публикациях автора.

Список литературы Модификация IS-LM-BP модели в рамках концепции неоклассического синтеза

- Де Фрей М. История макроэкономики: от Кейнса к Лукасу и до современности / пер. с англ. А.В. Белых. М.: Изд. дом "Дело"; РАНХиГС, 2019. 576 с.

- Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег / пер. с англ. М., 1993. 307 с.

- Hicks J.R. Mr. Keynes and the Classics // Econometrica. 1937. Vol. 5, № 2. P. 147-159.

- Хикс Дж.Р. Господин Кейнс и "классики": попытка интерпретации // Истоки. 1998. Вып. 3. С. 293-307.

- Хансен Э. Экономические циклы и национальный доход. М.: Финансовая академия, 2008. 466 с.

- Харрод Р., Хансен Э. Классики кейнсианства: в 2 т. М.: Экономика, 1997. (Экономическое наследие). Т. 1: К теории экономической динамики: Экономические циклы и национальный доход: ч. 1-2, 1997. 414 с.

- Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. Пер. с англ. 4-е изд. М.: Дело ЛТД, 1994. 627 с.

- Блауг М. 100 великих экономистов после Кейнса. Пер. с англ. СПб.: Экономикус, 2009. 384 с.

- Вайнтрауб С. "Хиксианское" кейнсианство: величие и упадок // Современная экономическая мысль / пер. с англ. М.: Прогресс, 1981. 816 с.

- Mundell R.A. Capital mobility and stabilization under fixed and flexible exchange rates // The Canadian Journal of Economics and Political Science. 1963. Vol. 29, № 4. P. 487-499.

- Findlay R. International economics: R.A. Mundell (Macmillan, New York, 1968) // Journal of International Economics. 1974. Vol. 4, № 3. P. 318-319.

- Fleming J. Domestic financial policies under fixed and under floating exchange rates // IMF Staff Papers. 1962. Vol. 9, Iss. 3. P. 369-379.

- Камышова А.Б. Теоретические основы государственного регулирования объема и структуры производства в условиях глобализации: монография. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2011. 267 с.

- Камышова А.Б. Интерпретация направления и содержания государственного регулирования совокупного спроса в экономике России посредством модели Манделла - Флеминга // Трансформация непрерывного образования: теория и практика развития магистерского образования в условиях экономики знаний: монография. К десятилетию Института магистратуры / под ред. И.А. Максимцева, А.Н. Петрова, Л.В. Хоревой. СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2017. Ч. 2. 227 с.

- Feldstein M., Horioka C. Domestic savings and international capital flows // Economic Journal. 1980. Vol. 90. P. 314-329.

- Krol R. International capital mobility: Evidence from panel data // Journal of International Money and Finance. 1996. Vol. 15, Iss. 3. P. 467-474.

- Coiteux M., Olivier S. The saving retention coefficient in the long run and in the short run: Evidence from panel data // Journal of International Money and Finance. 2000. Vol. 19, Iss. 4. P. 535-548.

- Giannone D., Lenza M. The Feldstein-Horioka fact // NBER International Seminar on Macroeconomics. 2004. Vol. 6, № 1. P. 103-117.

- Fouquau J., Hurlin C., Rabaud I. The Feldstein-Horioka puzzle: A Panel smooth transition regression approach // Economic Modelling. 2008. Vol. 25. P. 284-299.

- Helliwell J. Demographic change and international factor mobility // Global demographic change: Economic impacts and policy changes. A symposium sponsored by the Federal Reserve Bank of Kansas City. August 26-28, 2004. P. 369-420.

- Feldstein M. Monetary policy in a changing international environment: The Role of capital flows // NBER Working Paper. 2005. № 11856. URL: https://www.nber.org/papers/w11856 (дата обращения: 21.09.2019).

- Kasuga H. Saving-investment correlations in developing countries // Economics Letters. 2004. Vol. 83, № 3. P. 371-376.

- Зубарев А., Трунин П. Парадокс Фильштейна - Хориоки: современные аспекты // Экономическая политика. 2013. № 4. С. 54-73.

- Базу С., Хлаус К.Л. Распределительные и начисленные заработные платы: новые факты и вызовы для кейнсианских моделей // Справочное руководство по макроэкономике: в 5 кн. Кн. 1. Факты об экономическом росте и экономических колебаниях / Дж.Б. Тейлор, Харальд Уилиг; пер. с англ.; под науч. ред. К. Сосунова. М.: Издательский дом "Дело" РАНХиГС, 2019. 528 с.

- Камышова А.Б. Дискуссионные проблемы методологии государственного регулирования в условиях глобальной нестабильности экономических систем // Журнал правовых и экономических исследований. 2014. № 4. С. 92-99.