Модификация способа подготовки и установки четырехпучкового аутотрансплантата из сухожилия полусухожильной мышцы при пластике передней крестообразной связки

Автор: Сластинин Владимир Викторович, Ярыгин Николай Владимирович, Паршиков Михаил Викторович, Сычевский Михаил Витальевич, Файн Алексей Максимович

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2019 года.

Бесплатный доступ

Цель. Усовершенствовать способ кортикальной фиксации аутотрансплантата из сухожилия полусухожильной мышцы для пластики передней крестообразной связки, позволяющий обеспечить плотный контакт сухожилия внутри костных туннелей. Материалы и методы. Проанализирован предложенный нами ранее способ подготовки и установки четырехпучкового аутотрансплантата из сухожилия полусухожильной мышцы при пластике передней крестообразной связки, направленный на формирование максимальной площади контакта трансплантата и кости. При этой методике трансплантат из сухожилия полусухожильной мышцы фиксируют кортикальными фиксаторами. Во время установки проксимальный и дистальный его концы гофрируются и увеличиваются в диаметре, что обеспечивает плотную дополнительную внутритуннельную фиксацию трансплантата. В модификации данного способа методика формирования гофрирующих швов оставлена неизменной, но значительно упрощён способ установки трансплантата. Потенциальную плотность фиксации в туннелях оценивали по степени увеличения диаметра обоих концов подготовленного трансплантата при затягивании гофрирующих швов...

Пластика передней крестообразной связки, метод фиксации, сухожилия подколенных мышц, четырёхпучковый аутоторансплантат из сухожилия полусухожильной мышцы

Короткий адрес: https://sciup.org/142222159

IDR: 142222159 | УДК: [616.748.29:616.748.56:616.758.3]-089.843 | DOI: 10.18019/1028-4427-2019-25-3-277-284

Текст научной статьи Модификация способа подготовки и установки четырехпучкового аутотрансплантата из сухожилия полусухожильной мышцы при пластике передней крестообразной связки

За последние 25 лет опубликовано большое число чае использования сухожилий подколенных мышц на статей, посвящённых такому феномену как расшире- бедренной кости оценивается различными авторами ние костных туннелей после пластики передней кре- от 25 до 100 %, а на большеберцовой кости – от 29 до стообразной связки. Частота этого осложнения в слу- 100 % [1].

Специалисты едины во мнении, что расширение костных туннелей не имеет чёткой взаимосвязи с клиническими результатами пластики передней крестообразной связки [2, 3, 4, 5]. В то же время он создаёт значительные проблемы при ревизионных операциях, что может потребовать дополнительного этапа лечения в виде костной пластики [6]. При этом частота повторных повреждений передней крестообразной связки после её пластики достигает 7 % [7].

При пластике передней крестообразной связки необходима прочная фиксация трансплантата в туннелях. Появление коллагеновых волокон между трансплантатом и стенками костного туннеля инициируется образованием волокон Sharpey, что напрямую зависит от зоны контакта между трансплантатом и костью. Интерферентные резорбируемые винты ограничивают площадь контакта между сухожилием и костным туннелем, т.к. большая часть туннеля заполняется самим винтом, в то время как кортикальная фиксация лишена этого недостатка [8].

Широко известны связанные с использованием кортикальных фиксаторов «эффект подтяжек» и «эффект стеклоочистителя». Под первым феноменом подразумеваются движения трансплантата в костном канале в продольном направлении за счёт относительно большого расстояния между областью фиксации и линией сустава. Второй феномен связан с движениями трансплантата в костном канале в поперечном направлении. Чем больше расстояние между областью фиксации трансплантата и суставной поверхностью, тем больше степень подвижности трансплантата в туннеле. Оба эффекта затрудняют интеграцию сухожилия и кости [1].

В одном из исследований, сравнивающих накостную фиксацию и фиксацию интерферентным винтом, выявлено, что расширение костных туннелей происходит и в том, и в другом случае, только при фиксации винтами это происходит сразу за счёт сминания стенки канала винтами, а при накостной фиксации расширение происходит в течение первых 6 месяцев, а затем оно уменьшается [9].

Для обеспечения плотной внутритуннельной фиксации трансплантата и максимальной площади контакта сухожилия и кости при пластике передней крестообраз- ной связки трансплантатом из сухожилия полусухо-жильной мышцы нами был предложен метод его подготовки и установки с использованием гофрирующих швов, позволяющих увеличить в диаметре проксимальный и дистальный концы. Это обеспечивает плотную дополнительную внутритуннельную фиксацию, предотвращая попадание внутрисуставной жидкости между трансплантатом и стенками туннелей, а также уменьшая его подвижность в туннелях. При этом методе использовался бедренный кортикальный фиксатор Fliptack (Karl Storz) с постоянной длиной петли, а прочностные характеристики предложенной нами ранее конструкции уступали таковым при методиках с применением кортикальной фиксации и стандартной подготовкой трансплантата. Метод отличался наличием множества специфических этапов при установке трансплантата [10], что значительно удлиняло время операции.

При сохранении культи передней крестообразной связки ускоряется биологическая интеграция трансплантата. Более того, ткани культи за счёт адгезии между ними и трансплантатом препятствуют затеканию синовиальной жидкости в костный канал, что предотвращает негативное действие цитокинов [11]. По данным некоторых авторов, сохранение культи передней крестообразной связки при её пластике позволяет уменьшить расширение костного большеберцового туннеля [6]. Поэтому принципиальным моментом в методике является максимальное сохранение культи передней крестообразной связки, что невозможно при использовании методики «all-inside».

Использование кортикальных фиксаторов с затягивающейся после установки петлёй становится всё более популярным из-за относительной простоты данного метода, а также удобства для хирурга.

Биомеханические исследования показывают, что технология является надёжной альтернативой кортикальным фиксаторам с фиксированной длиной петли [12].

Целью работы является совершенствование способа кортикальной фиксации аутотрансплантата из сухожилия полусухожильной мышцы для пластики передней крестообразной связки, позволяющего обеспечить плотный контакт сухожилия внутри костных туннелей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

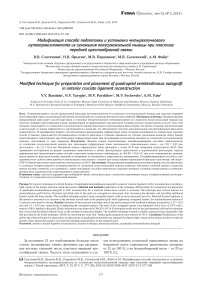

Проведён анализ предложенного нами ранее способа подготовки и установки четырехпучкового аутотрансплантата из сухожилия полусухожильной мышцы, направленного на формирование максимальной площади контакта трансплантата и кости [10]. При этой методике трансплантат фиксируют кортикальными фиксаторами. Во время установки его проксимальный и дистальный концы гофрируются и увеличиваются в диаметре, что обеспечивает плотную дополнительную внутритуннельную фиксацию при отсутствии имплантов в костных туннелях. Предложенный ранее способ поясняется рисунком 1, на котором схематично изображён подготовленный четырёхпучковый трансплантат из сухожилия полусухожильной мышцы [10].

Данный способ, позволяя обеспечить плотную вну-тритуннельную фиксацию трансплантата, имеет несколько основных недостатков.

Наличие поперечно идущих относительно трансплантата нитей (на рисунке 1 нити 7 и 8) уменьшает величину упругой деформации конструкции. При проведении тестирования на разрыв соединения трансплантата и нитей, фиксирующих трансплантат к кортикальным фиксаторам, упругая деформация достигала 364,83 ± 69,16 N, при этом определяющее значение имела прочность фиксации нитями, идущими в поперечном по отношению к трансплантату направлении [10].

Предложенная техника использовалась при подготовке и установке четырёхпучкового аутотрансплантата из сухожилия полусухожильной мышцы во время пластики передней крестообразной связки 25 пациентам (возраст пациентов от 21 года до 54 лет, 18 мужчин и 7 женщин). Анализ и оценка характерных особенностей и состояния костных туннелей через 6 месяцев после операции по магнитно-резонансным томограммам показал, что при использовании гофрирующих швов их расширение наблюдалось лишь в 15 % случаев в бедренном туннеле и в 12 % случаев в большеберцовом, при этом степень расширения не превышала 2 мм. На- ряду с этими положительными свойствами методики мы столкнулись с техническими трудностями, такими как сложность подготовки и установки трансплантата, обусловленная наличием большого количества нитей, в том числе временных, используемых только в момент позиционирования трансплантата (на рисунке 1 нити 1 и 2). Время, необходимое на подготовку трансплантата, достигало 36 минут. Технология предполагала использование кортикального фиксатора только с фиксированной длиной петли, что увеличивало сложность установки, а также не позволяла дополнительно натянуть трансплантат после фиксации его на большеберцовой кости [13].

Рис. 1. Вид подготовленного четырёхпучкового трансплантата из сухожилия полусухожильной мышцы предложенным ранее способом. Слева – вид трансплантата спереди, справа – вид трансплантата сзади. 1 – нить в проксимальном конце трансплантата для его проведения через большеберцовый и бедренный туннели, 2 – нить в дистальном конце трансплантата для его временного натяжения, 3 – проксимальная нить, которой прошиты и обёрнуты вокруг все пучки трансплантата с образованием проксимального циркулярного шва, 4 – дистальная нить, которой прошиты и обёрнуты вокруг все пучки трансплантата с образованием дистального циркулярного шва, 5 - нить проксимального гофрирующего шва, 6 – нить дистального гофрирующего шва, 7 – проксимальная нить для окончательной кортикальной фиксации трансплантата на бедренной кости, 8 – дистальная нить для окончательной кортикальной фиксации трансплантата на большеберцовой кости

Кортикальные фиксаторы с изменяемой длиной петли являются эволюционным продолжением фиксаторов с фиксированной длиной петли и позволяют эффективно работать с короткими бедренными туннелями [14].

В предложенной модификации ранее описанного способа методика формирования гофрирующих швов оставлена неизменной, однако значительно упрощён процесс установки трансплантата и повышена прочность конструкции.

При разработке новой техники основной нашей задачей являлось создание проксимальной и дистальной фиксации четырёхпучкового трансплантата из сухожилия полусухожильной мышцы в каналах бедренной и большеберцовой костей при пластике передней крестообразной связки, обеспечивающей плотный его контакт со стенками костного туннеля на максимальной площади и аугментацию нитями. В предлагаемом способе для формирования трансплантата используется только сухожилие полусухожильной мышцы, которое укрепляется кортикальными (накостными) фиксаторами на бедренной и большеберцовой костях. Во время его установки проксимальный и дистальный концы гофрируются и увеличиваются в диаметре, за счёт чего обеспечивается плотная дополнительная внутритуннельная фиксация, предотвращающая попадание внутрисуставной жидкости в свободное пространство между стенками туннелей, что обеспечивает интеграцию сухожилия и кости по всей окружности без использования дополнительных внутриканальных фиксаторов.

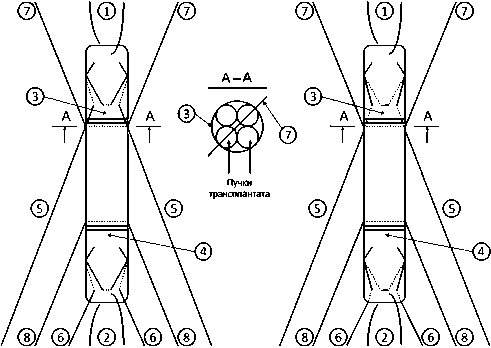

Забор сухожилия полусухожильной мышцы производят через стандартный доступ по передневнутренней поверхности голени в верхней трети или через доступ в подколенной области. После извлечения сухожилие на препаровочном столике освобождают от мышечной ткани и сухожильных перемычек. В фиксаторах препаровочного столика устанавливают кортикальную пуговицу с затягивающейся во время установки петлёй для последующей бедренной фиксации и петлю нити, использующейся для дальнейшей фиксации на голени. Таким образом образуются две петли из нитей (одна для фиксации на голени, другая – на бедре) напротив друг друга. Сухожилие продевают через образовавшиеся петли таким образом, чтобы каждый из его концов прошёл через каждую дважды, при этом один из концов продевается по часовой, а другой – против часовой стрелки. Затем оба конца сопоставляют друг с другом и прошивают одинарным провизорным швом. Область контакта свободных концов сухожилия смещают к проксимальному или дистальному концу трансплантата. В результате формируется четырёхпучковый конгломерат. Методика формирования данного трансплантата подробно описана в работах Lubowitz J.H. [15]. При умеренном потягивании за нити 1 и 2, закреплённые в фиксаторах препаровочного столика, трансплантат из округлой формы приобретает вытянутую. Пучки располагают таким образом, чтобы область контакта свободных концов сухожилия оказалась прикрыта окружающими пучками. Далее формируют дистальный и проксимальный циркулярные швы, затем гофрирующие швы. На рисунке 2 изображена схема подготовленного трансплантата до погружения нитей проксимального гофрирующего шва (5) в толщу трансплантата.

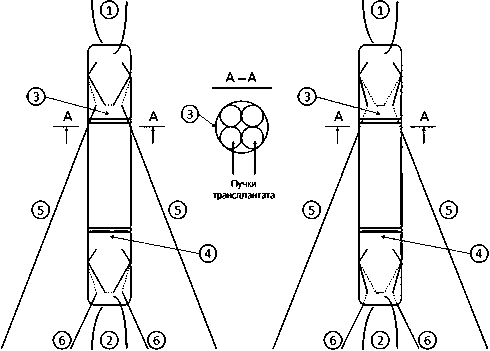

На рисунке 3 изображена схема формирования проксимального гофрирующего шва. Ниже представлено подробное описание этапов. Дистальный гофрирующий шов формируется аналогично.

Рис. 2. Вид подготовленного по модифицированной методике четырёхпучкового трансплантата из сухожилия полу-сухожильной мышцы. Слева – вид трансплантата спереди, справа – вид трансплантата сзади. 1 – нить бедренного кортикального фиксатора, 2 – нить для кортикальной фиксации на большеберцовой кости, 3 –проксимальный циркулярный шов, 4 – дистальный циркулярный шов, 5 - нить проксимального гофрирующего шва, 6 – нить дистального гофрирующего шва

Рис. 3. Этапы формирования гофрирующего шва

Для наложения проксимального гофрирующего шва нить проводят спереди назад на 0,3 см проксимальнее нити 3, отступив от края трансплантата на 1/5 его толщины, таким образом, чтобы в переднезаднем направлении прошитыми оказались 2 пучка трансплантата. Затем нить укладывают на поверхности трансплантата в проксимальном направлении на протяжении 1,3 см и прошивают ей трансплантат спереди назад, отступив от края трансплантата на 1/5 его толщины, таким образом, чтобы в переднезаднем направлении прошитыми оказались 2 пучка трансплантата. Затем нить укладывают на поверхности трансплантата в дистальном направлении на протяжении 1,3 см и прошивают ей трансплантат спереди назад, отступив от края трансплантата на 2/5 его толщины, таким образом, чтобы в переднезаднем направлении прошитыми оказались 2 пучка трансплантата. Далее на том же уровне нитью прошивают трансплантат сзади наперёд, отступая на 2/5 его толщины от противоположной стороны, таким образом, чтобы в переднезаднем направлении прошитыми оказались 2 пучка трансплантата. Нить укладывают на поверхности трансплантата в проксимальном направлении на протяжении 1,3 см и прошивают ею трансплантат сзади наперёд, отступив от края трансплантата на 1/5 его толщины, таким образом, чтобы в переднезаднем направлении прошитыми оказались 2 пучка трансплантата. Затем нить укладывают на поверхности трансплантата в дистальном направлении на протяжении 1,3 см и прошивают ею трансплантат сзади наперёд, отступив от края трансплантата на 1/5 его толщины, а от нити 3 в проксимальном направлении на 0,3 см, таким образом, чтобы в переднезаднем направлении прошитыми оказались 2 пучка трансплантата. После формирования данного шва концы нитей погружаются вдоль трансплантата в его толщу и выводятся на его поверхность только ниже циркулярных дистальных швов. Данные нити дополнительно аугментируют трансплантат.

Для наложения дистального гофрирующего шва нить проводят спереди назад на 0,3 см дистальнее нити 4, отступив от края трансплантата на 1/5 его толщины, таким образом, чтобы в переднезаднем направлении прошитыми оказались 2 пучка трансплантата. Затем её укладывают на поверхности трансплантата в проксимальном направлении на протяжении 1,3 см и прошивают трансплантат спереди назад, отступив от края трансплантата на 1/5 его толщины, таким образом, чтобы в переднезаднем направлении прошитыми оказались 2 пучка трансплантата. Затем нить укладывают на поверхности трансплантата в дистальном направлении на протяжении 1,3 см и прошивают ею трансплантат спереди назад, отступив от края трансплантата на 2/5 его толщины, таким образом, чтобы в переднезаднем направлении прошитыми оказались 2 пучка трансплантата. Далее на том же уровне нитью прошивают трансплантат сзади наперёд, отступая на 2/5 его толщины от противоположной стороны, таким образом, чтобы в переднезаднем направлении прошитыми оказались 2 пучка трансплантата. Нить укладывают на поверхности трансплантата в проксимальном направлении на протяжении 1,3 см и прошивают ей трансплантат сзади наперёд, отступив от края трансплантата на 1/5 его толщины, таким образом, чтобы в переднезаднем направлении прошитыми оказались 2 пучка трансплантата. Затем нить укладывают на поверхности трансплантата в дистальном направлении на протяжении 1,3 см и прошивают ею трансплантат сзади наперёд, отступив от края трансплантата на 1/5 его толщины, а от нити 4 в дистальном направлении на 0,3 см, таким образом, чтобы в переднезаднем направлении прошитыми оказались 2 пучка трансплантата.

Трансплантат вводят ретроградно через большеберцовый туннель в полость коленного сустава, а затем в бедренный туннель по стандартной методике, используемой для кортикальной бедренной фиксации. Через бедренный туннель в проксимальном направлении тягу для проведения трансплантата осуществляют за концы нити 1 (нити бедренного кортикального фиксатора с затягивающейся петлёй). Погружение трансплантата в бедренный туннель осуществляется в соответствии с рекомендациями производителя бедренного фиксатора. Однако необходимо рассчитать длину погружённого в бедренный туннель трансплантата таким образом, чтобы имелся запас длины широкой части бедренного туннеля около 5 мм для возможности дополнительного натяжения трансплантата с помощью затягивающейся петли после фиксации его на большеберцовой кости. После установки трансплантата центральная его часть находится в полости коленного сустава, проксимальная часть (прошитая нитью 5) погружена в бедренный костный туннель, дистальная часть (прошитая нитью 6) занимает проксимальную часть большеберцового туннеля. Затем при постоянной тяге за нить 2 выполняют несколько циклов пассивного сгибания и разгибания в коленном суставе. Концы нитей 2, 6 и 5 продевают попарно в большеберцовый кортикальный фиксатор. Концы нити 2 завязывают на большеберцовом фиксаторе. Затем для дополнительного натяжения трансплантата подтягивают петлю бедренного фиксатора, для чего был необходим запас длины бедренного тоннеля в 5 мм. И, наконец, после предварительного потягивания попарно завязывают концы нитей гофрирующих швов – сначала проксимального, затем дистального, что обеспечивает увеличение диаметра трансплантата в бедренной и большеберцовой костях. Концы нитей срезают.

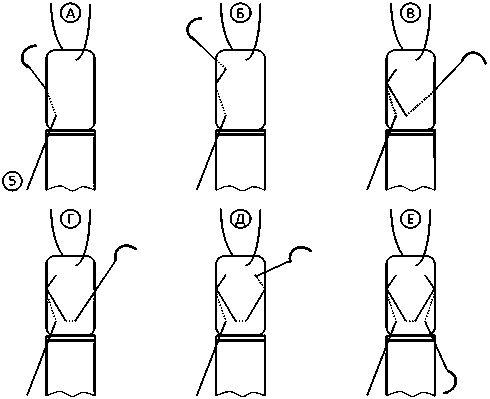

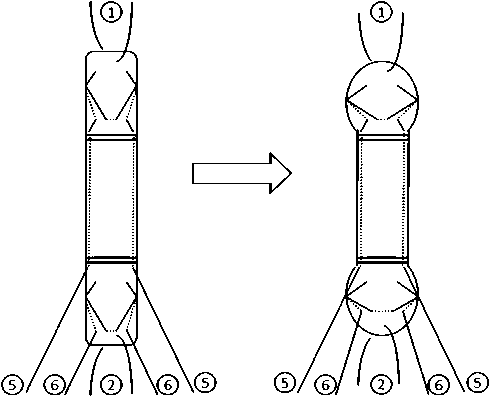

Принцип действия гофрирующих швов показан на рисунке 4.

Рис. 4. Принцип действия гофрирующего шва. Слева – до затягивания гофрирующих швов (5 и 6), справа – после затягивания гофрирующих швов (5 и 6). Цифровые обозначения совпадают с обозначениями на рисунке 2

Для определения величины расширения концов сухожилий при тяге за гофрирующие нити было проведено экспериментальное исследование. В нем использовали материал (6 сухожилий полусухожильной мышцы), полученный от трёх кадаверов (двух женщин и одного мужчины возраста 65,3 ± 11,2 года). Консервацию сухожилий не проводили, т.к. тестирование осуществляли сразу после забора. Из сухожилий формировали трансплантаты по описанной выше методике. С помощью измерителя толщины трансплантата (Karl Storz 28729SA) определяли диаметр проксимального и дистального концов трансплантатов до и после потягивания за концы гофрирующих нитей. Натяжение концов гофрирующих нитей проводили с силой 50 N при натяжении трансплантата 80 N с помощью тензиометра (Karl Storz 28729TM). На сегодняшний день окончательно не определена сила, с которой необходимо натягивать трансплантат, но есть мнение, что оптимальным является натяжение от 78,5 до 90 N [16].

Для объективной оценки степени сложности подготовки трансплантата мы определяли время, необходимое для его прошивания. Среднее время подготовки трансплантата по предложенной ранее методике составило 36 ± 4 минуты (использовали 25 сухожилий полусухожильной мышцы in vivo). Использование модифицированной методики потребовало 24 ± 3 минуты (использовали 6 кадаверных сухожилий полусухо-жильной мышцы).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Диаметр концов подготовленных модифицированным способом трансплантатов из сухожилия полусухо-жильной мышцы при затягивании гофрирующих швов увеличивался: проксимального конца на 1,33 ± 0,52 мм, дистального – на 1,5 ± 0,55 мм (данные измерений показаны в таблице 1).

При проведении тестирования на разрыв соединения трансплантата и нитей, фиксирующих его к кортикальным фиксаторам, упругая деформация при предложенном ранее способе подготовки достигала 364,83 ± 69,16 N. При этом определяющее значение имела прочность фиксации нитями, идущими в поперечном направлении [10]. В модифицированном спо- собе за счёт удаления этого слабого звена прочность конструкции сопоставима с таковой при использовании кортикальной фиксации при методе «all-inside» (760 N) [17], т.к. внесённые в методику подготовки трансплантата изменения не касаются ключевых швов и фиксаторов, определяющих конечную прочность всей конструкции. По этой причине тестирование трансплантата на разрыв не проводилось.

Формирование трансплантата из сухожилия по-лусухожильной мышцы по модифицированной методике требует на 30 % меньше времени, чем ранее предложенная методика (36 ± 4 и 24 ± 3 минуты соответственно).

Таблица 1

Результаты лабораторного тестирования подготовленных трансплантатов

|

Трансплантат № |

Увеличение толщины проксимального конца сухожилия при затягивании гофрирующих швов (мм) |

Увеличение толщины дистального конца сухожилия при затягивании гофрирующих швов (мм) |

|

1 |

1 |

2 |

|

2 |

2 |

3 |

|

3 |

1 |

3 |

|

4 |

1 |

3 |

|

5 |

2 |

3 |

|

6 |

1 |

2 |

|

1,33 ± 0,52 |

1,5 ± 0,55 |

ОБСУЖДЕНИЕ

Идея отказа от использования имплантов в костных туннелях при пластике передней крестообразной связки не нова, что продиктовано наличием осложнений, связанных с их использованием.

Традиционно используемые фиксаторы для пластики передней крестообразной связки, такие как различные кортикальные фиксаторы, интерферентные биоре-зорбируемые и металлические винты, скобы приводят к образованию дефекта костной ткани, что значительно усложняет хирургическое лечение в случае ревизион- ных вмешательств. Существуют достаточно сложные методики безимплантной фиксации трансплантатов с использованием в качестве фиксаторов костных блоков, что требует специфического инструментария, недоступного большинству хирургов [18].

Одним из безимплантных способов является фиксация трансплантата из сухожилий подколенных мышц в бедренном ступенчатом туннеле (более широкая его часть находится проксимально, более узкая – дистально), осуществляемая за счёт заклинивания проксимального конца трансплантата, предварительно многократно прошитого нитями для увеличения его толщины. Фиксация в большеберцовом туннеле достигается за счёт завязывания нитей, проведённых через дистальный конец трансплантата, над костным мостиком между большеберцовым туннелем и каналом, который сообщается с костным большеберцовым туннелем [19]. Одними из основных недостатков данного способа является необходимость использования двух сухожилий (полусухожильной и нежной мышц), а также необходимость дополнительного доступа по наружной поверхности бедренной кости для проведения трансплантата, что значительно увеличивает травматичность операции. После подобной фиксации трансплантата между ним и стенками костного большеберцового туннеля образуется пространство, куда попадает внутрисуставная жидкость, что препятствует интеграции сухожилия и кости.

В литературе подробно описан способ подготовки и установки четырёхпучкового трансплантата из сухожилия полусухожильной мышцы для использования по методике «all-inside», когда в бедренной и большеберцовой костях формируют ступенчатые туннели, и трансплантат вводится в оба туннеля из полости сустава, а затем фиксируют кортикальными фиксаторами на бедренной и большеберцовой костях [15]. Однако при этом способе после фиксации трансплантата между ним и стенками костных туннелей образуется пространство, куда попадает внутрисуставная жидкость, что препятствует интеграции сухожилия и кости.

Наиболее близким к описанному нами является способ фиксации четырёхпучкового трансплантата из сухожилия полусухожильной мышцы при пластике передней крестообразной связки, при котором проксимальный конец трансплантата (устанавливаемый в туннель бедренной кости) прошивают стандартным способом и фиксируют пуговицей, а дистальный конец прошивают гофрирующим (при потягивании за нити) швом. После установки трансплантата нити гофрирующего шва натягивают и завязывают над костным мостиком [20]. Существенными недостатками данного способа являются невозможность использования гоф- рирующего шва в бедренном туннеле (невозможность дополнительной плотной внутритуннельной фиксации трансплантата в нём), а также проблемы при натяжении и проведении трансплантата до его окончательной фиксации (особенно при движении трансплантата в дистальном направлении во время его натягивания), связанные с препятствием движению трансплантата из-за подворачивания его дистального свободного конца (который гофрируется (расширяется) при потягивании за нити).

Результаты проведённых нами тестов модифицированной методики фиксации аутотрансплантата из сухожилия полусухожильной мышцы с использованием гофрирующих швов свидетельствуют о том, что данная технология позволяет обеспечить плотный контакт сухожилия внутри ко стных туннелей без дополнительных имплантов в них. Увеличение диаметра концов трансплантата при этом (проксимального конца на 1,33 ± 0,52 мм, дистального – на 1,5 ± 0,55 мм) меньше, чем при предложенном ранее способе (для проксимального конца 2,5 ± 0,55 мм, для дистального – 2,67 ± 0,52 мм). Но и полученных величин достаточно для плотной внутритуннельной фиксации, т.к. при традиционной методике диаметр используемого сверла соответствует размеру подготовленного трансплантата, и для плотного контакта трансплантат-ко сть необходимо увеличение диаметра концов трансплантата менее 0,5 мм. Модификация новой методики повышает прочностные характеристики конструкции, т.к. внесённые в технику подготовки трансплантата изменения не касаются ключевых швов и фиксаторов, определяющих конечную прочность всей конструкции, что позволяет говорить о характеристиках, сопоставимых с известной и популярной методикой «all-inside». Модификация также позволяет о суще ствлять дополнительное натяжение трансплантата после его установки за счёт использования пуговицы с затягивающейся петлёй. Процесс подготовки трансплантата значительно упрощён за счёт снижения количества нитей и отказа от использования временных нитей, что привело к уменьшению времени подготовки трансплантата на 30 %.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, у предложенной модификации техники прошивания и установки трансплантата из сухожилия полусухожильной мышцы при пластике передней крестообразной связки имеется несколько преимуществ перед ранее применяемой методикой с использованием гофрирующих швов, при сохранении свойства увеличения диаметра концов трансплантата в костных туннелях. Значительно упрощается процесс подготовки и установки трансплантата. Прочностные его характеристики соответствуют таковым при известной и часто используемой методике «all-inside». Новая методика позволяет использовать для фиксации на бедренной кости пуговицы с затягивающейся при установке петлёй, что уменьшает время самой фиксации и позволяет дополнительно натянуть трансплантат на большеберцовой кости.

Список литературы Модификация способа подготовки и установки четырехпучкового аутотрансплантата из сухожилия полусухожильной мышцы при пластике передней крестообразной связки

- Bone tunnel enlargement following hamstring anterior cruciate ligament reconstruction: a comprehensive review / M. Stolarz, K. Ficek, M. Binkowski, Z. Wróbel // Phys. Sportsmed. 2016. Vol. 45, No 1. P. 31-40. DOI: 10.1080/00913847.2017.1253429

- Lind M., Feller J., Webster K.E. Bone tunnel widening after anterior cruciate ligament reconstruction using EndoButton or EndoButton continuous loop // Arthroscopy. 2009. Vol. 25, No 11. P. 1275-1280. DOI: 10.1016/j.arthro.2009.06.003

- Lind M., Feller J., Webster K.E. Tibial bone tunnel widening is reduced by polylactate/hydroxyapatite interference screws compared to metal screws after ACL reconstruction with hamstring grafts // Knee. 2009. Vol. 16, No 6. P. 447-451. DOI: 10.1016/j.knee.2009.04.003

- ACL reconstruction with hamstrings: how different technique and fixation devices influence bone tunnel enlargement / R. Iorio, V. di Sanzo, A. Vadalà, J. Conteduca, D. Mazza, A. Redler, G. Bolle, F. Conteduca, A. Ferretti // Eur. Rev. Med. Pharmacol. Sci. 2013. Vol. 17, No 21. P. 2956-2961.

- Tibial and Femoral Tunnel Changes after ACL Reconstruction: A Prospective 2-Year Longitudinal MRI Study / A.E. Weber, D. Delos, H.N. Oltean, K. Vadasdi, J. Cavanaugh, H.G. Potter, S.A. Rodeo // Am. J. Sports Med. 2015. Vol. 43, No 5. P. 1147-1156. DOI: 10.1177/0363546515570461

- The effect of remnant preservation on tibial tunnel enlargement in ACL reconstruction with hamstring autograft: a prospective randomized controlled trial / Q. Zhang, S. Zhang, X. Cao, L. Liu, Y. Liu, R. Li // Knee Surg. Sports Traumatol. Arthrosc. 2014. Vol. 22, No 1. P. 166-173.

- DOI: 10.1007/s00167-012-2341-7

- Risk of Secondary Injury in Younger Athletes after Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: A Systematic Review and Meta-analysis / A.J. Wiggins, R.K. Grandhi, D.K. Schneider, D. Stanfield, K.E. Webster, G.D. Myer // Am. J. Sports Med. 2016. Vol. 44, No 7. P. 1861-1876.

- DOI: 10.1177/0363546515621554

- Colombet P., Graveleau N., Jambou S. Incorporation of Hamstring Grafts within the Tibial Tunnel after Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: Magnetic Resonance Imaging of Suspensory Fixation versus Interference Screws // Am. J. Sports Med. 2016. Vol. 44, No 11. P. 2838-2845.

- DOI: 10.1177/0363546516656181

- Buelow J.U., Siebold R., Ellermann A. A prospective evaluation of tunnel enlargement in anterior cruciate ligament reconstruction with hamstrings: extracortical versus anatomical fixation // Knee Surg. Sports Traumatol. Arthrosc. 2002. Vol. 10, No 2. P. 80-85.

- DOI: 10.1007/s00167-001-0267-6

- Экспериментальное обоснование нового способа подготовки и установки четырехпучкового аутотрансплантата из сухожилия полусухожильной мышцы при пластике передней крестообразной связки / В.В. Сластинин, А.М. Файн, М.В. Сычевский, В.Б. Бондарев // Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. 2018. № 2. С. 41-46.

- DOI: 10.32414/0869-8678-2018-2-41-46

- Anterior cruciate ligament reconstruction using remnant preservation and a femoral tensioning technique: clinical and magnetic resonance imaging results / J.H. Ahn, J.H. Wang, Y.S. Lee, J.G. Kim, J.H. Kang, K.H. Koh // Arthroscopy. 2011. Vol. 27, No 8. P. 1079-1089.

- DOI: 10.1016/j.arthro.2011.03.002

- Adjustable- versus fixed-loop devices for femoral fixation in ACL reconstruction: an in vitro full-construct biomechanical study of surgical technique-based tibial fixation and graft preparation / P.A. Smith, M. Piepenbrink, S.K. Smith, S. Bachmaier, A. Bedi, C.A. Wijdicks // Orthop. J. Sports Med. 2018. Vol. 6, No 4. P. 2325967118768743.

- DOI: 10.1177/2325967118768743

- Biomechanical comparison of four coupled fixation systems for ACL reconstruction with bone socket or full-tunnel on the tibial side / E. Monaco, M. Fabbri, R.M. Lanzetti, A. del Duca, L. Labianca, A. Ferretti // Knee. 2017. Vol. 24, No 4. P. 705-710.

- DOI: 10.1016/j.knee.2017.05.003

- A comparison of three adjustable cortical button ACL fixation devices / M. Pasquali, M.J. Plante, K.O. Monchik, D.B. Spenciner // Knee Surg. Sports Traumatol Arthrosc. 2017. Vol. 25, No 5. P. 1613-1616.

- DOI: 10.1007/s00167-015-3711-8

- Lubowitz J.H. All-inside anterior cruciate ligament graft link: graft preparation technique // Arthrosc. Tech. 2012. Vol. 1, No 2. P. e165-e168.

- DOI: 10.1016/j.eats.2012.06.002

- Initial graft tension and the effect on postoperative patient functional outcomes in anterior cruciate ligament reconstruction / G.W. Kirwan, M.G. Bourke, L. Chipchase, P.A. Dalton, T.G. Russell // Arthroscopy. 2013. Vol. 29, No 5. P. 934-941.

- DOI: 10.1016/j.arthro.2013.01.021

- Preparation techniques for all-inside ACL cortical button grafts: a biomechanical study / R. Mayr, C.H. Heinrichs, M. Eichinger, V. Smekal, W. Schmoelz, R. Attal // Knee Surg. Sports Traumatol. Arthrosc. 2016. Vol. 24, No 9. P. 2983-2989.

- DOI: 10.1007/s00167-015-3605-9

- Felmet G. Implant-free anterior cruciate ligament reconstruction with diamond instruments. A biological and anatomic method for every ligament transplantation // Unfallchirurg. 2010. Vol. 113, No 8. P. 621-628.

- DOI: 10.1007/s00113-010-1829-1

- Paessler H.H., Mastrokalos D.S. Anterior cruciate ligament reconstruction using semitendinosus and gracilis tendons, bone patellar tendon, or quadriceps tendon-graft with press-fit fixation without hardware. A new and innovative procedure // Orthop. Clin. North Am. 2003. Vol. 34, No 1. P. 49-64.

- A novel pull-press fixation: Improved mechanical performance with any graft without hardware / S. Kwisda, A. Dratzidis, M. Ettinger, F. Süzer, C. Krettek, M. Jagodzinski // Tech. Orthop. 2013. Vol. 28, No 2. P. 176-179.

- DOI: 10.1097/BTO.0b013e3182995391