Модификация связующего для производства древесно-стружечных плит

Автор: Плотникова Г.П., Плотников Н.П., Денисов С.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Технология переработки

Статья в выпуске: 8, 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются физико-химические характеристики модифицированного связующего для производства древесно-стружечных плит с помощью инфракрасной спектроскопии. Выявлено его влияние на качественные показатели готовой продукции.

Древесно-стружечные плиты, связующее, карбамидоформальдегидные смолы, модификация, ик-спектроскопия, физико-химические показатели

Короткий адрес: https://sciup.org/14083197

IDR: 14083197 | УДК: 674.816.3

Текст научной статьи Модификация связующего для производства древесно-стружечных плит

Наиболее распространенными связующими веществами, применяемыми для изготовления ДСтП различного назначения, являются карбамидоформальдегидные олигомеры, благодаря ряду преимуществ: относительной дешевизне по сравнению с фенолформальдегидными (примерно 2 раза дешевле), хорошей адгезии к древесине, способности к быстрому отверждению в присутствии ускорителей, сочетанию сравнительно высокой концентрации с пониженной вязкостью.

Для повышения водостойкости связующих считаем целесообразным проведение модификации связующего буроугольным воском, вводимым в состав клея в составе парафиновой эмульсии. Выбор воска обоснован наличием в нем реакционноспособных функциональных групп (ОН, СООН, СООR), а также химических и поверхностно-активных свойств, т.е. способности изменять природу твердой поверхности.

Для исследований использовались следующие материалы:

-

1) смола карбамидоформальдегидная марки «Карбона» 212Д ТУ 2221-870-55778270-2009 [1];

-

2) аммоний хлористый по ГОСТ 2210-73;

-

3) парафин технический Т-1 по ГОСТ 23683-89;

-

4) сырой буроугольный воск «Ромонта Н»;

-

5) вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

В экспериментах использовалась готовая стружка с потоков наружного и внутреннего слоев цеха ДСтП. Определение влажности стружечной массы различных составов велось с помощью анализатора влажности «Влагомер весовой «Sartorius»» путем изменения веса, т.е. отношения веса влажного образца к весу сухого/различных сыпучих материалов [2,3,4].

Смешивание компонентов клея осуществлялось на лабораторном смесителе марки RB-1 производства "CLARE" (КНР) с частотой вращения ротора смесителя 60 мин-1, позволяющего смешивать компоненты плотностью более 1506,7 кг/м3.

Все экспериментальные запрессовки плит проводились на лабораторном прессе марки BY301X1/10 производства "XINXIELI" (КНР); формат плит пресса 400х400 мм при давлении 2,3 МПа. Цикл прессования включал следующие фазы: подъем давления, выдержка на 3 этапах, плавный сброс давления до нуля, выдержка без давления [5].

Полученная плита охлаждалась в течение 24 ч в помещении лаборатории до комнатной температуры, после чего ее раскраивали на образцы и испытывали по стандартным методикам в соответствии с действующими стандартами ГОСТ 10632, 10633, 10634, 10635, 10636

Механические испытания образцов ДСтП производились на контрольно-испытательной разрывной машине марки MWS-10-A с максимальной силовой нагрузкой 10 кН с регулируемой скоростью разрыва 1 мм/мин – 500 мм/мин.

Для идентификации химического состава связующих компонентов использовался ИК-спектрометр с Фурье-преобразованием модели IRPrestige-21 производства SHIMADZU (Япония) с высокочувствительным детектором: DLATGS с температурным контроллером. Можно применять для идентификации функциональных групп и другие методы [6]. Для оценки физико-механических характеристик древесно-стружечных плит с модифицированным составом связующего определялись следующие показатели: влажность; плотность; разбухание по толщине за 24 ч; предел прочности при изгибе; предел прочности при растяжении перпендикулярно к пласти плиты.

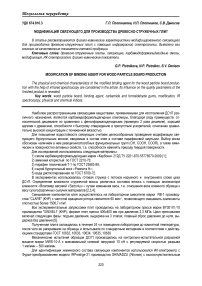

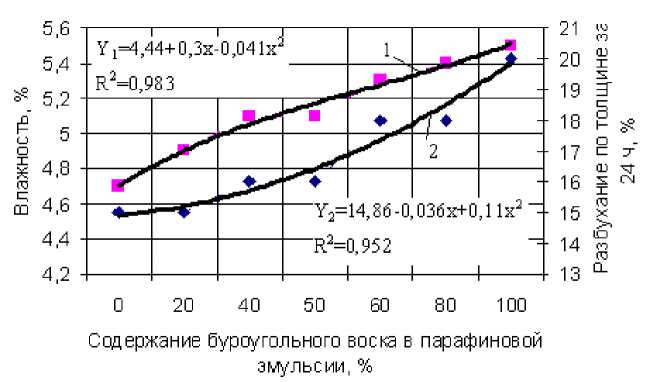

Влияние составов эмульсий на физико-механические свойства древесно-стружечных плит показано на рис. 1–2 [7]. Согласно зависимостям, представленным на этих рисунках, при содержании буроугольного воска в эмульсии до 40 % прочность ДСтП при изгибе увеличивается, разбухание плит по толщине за 24 ч практически не изменяется, а прочность ДСтП при растяжении перпендикулярно к пласти плиты увеличивается до содержания буроугольного воска в эмульсии 60 %, затем эти показатели ухудшаются. Повышение качественных показателей ДСтП связано с увеличением адгезионных и когезионных характеристик стружечно-клеевых композиций за счет образования новых поперечных связей, инициированных увеличением реакционноспособных групп. Снижение качественных показателей ДСтП при увеличении буроугольного воска в эмульсии связано, по-видимому, с ухудшением взаимодействия дисперсных фаз эмульсии со смолой и древесиной.

Рис.1. Зависимость физических характеристик древесно-стружечных плит от состава эмульсий: 1 – влажности, %; 2 – разбухания по толщине за 24 ч, %

Рис. 2. Зависимость механических характеристик древесно-стружечных плит от состава эмульсий:

1 – предела прочности при изгибе, МПа; 2 – предела прочности при растяжении перпендикулярно к пласти плиты, МПа

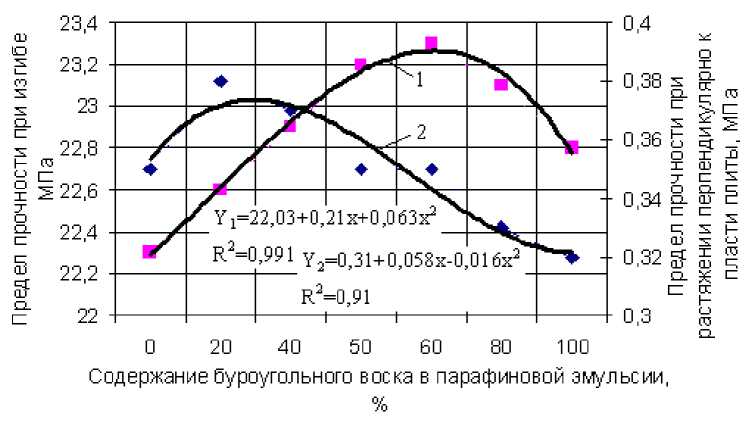

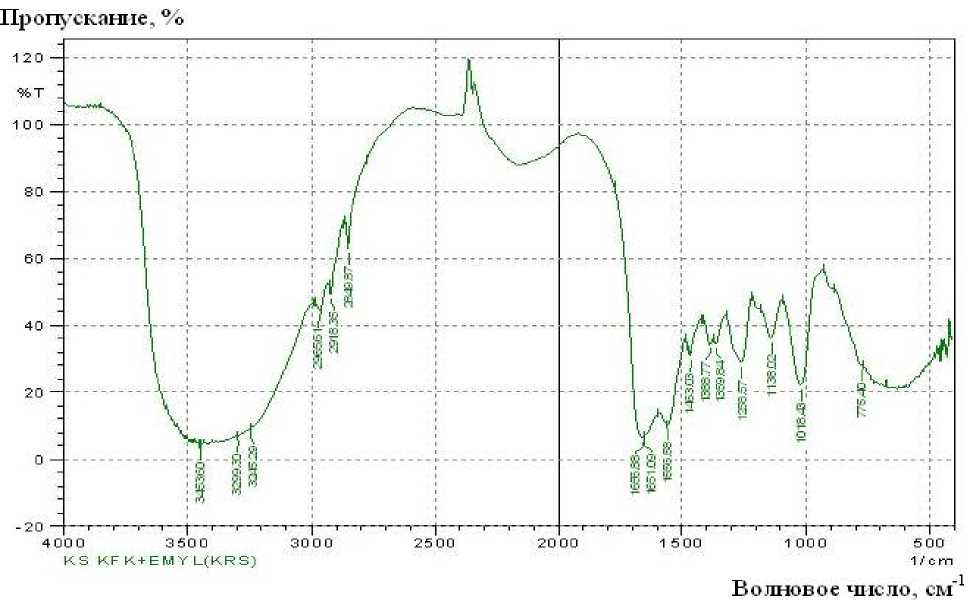

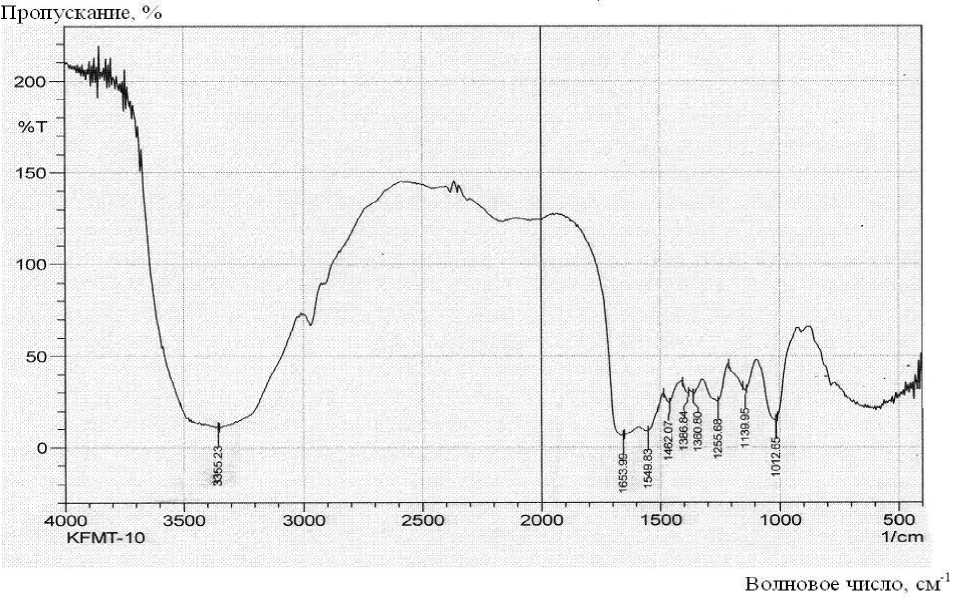

Далее попробуем сравнить ИК-спектр карбамидоформальдегидной смолы, модифицированной парафино-буроугольной эмульсией (рис. 3), с ИК-спектром чистой КФС (рис. 4).

Рис. 3. ИК-спектр КФС, модифицированной парафино-буроугольной эмульсией

Рис. 4. ИК-спектр чистой КФС

В спектрах обнаружены следующие группы:

-

1. Полосы переменной интенсивности (рис. 3–4) на частотах 3453,6 и 3355,23 см-1, соответствующие валентным колебаниям гидроксильной группы ОН в спиртах, присущих смоле. Это внутримолекулярная водородная связь.

-

2. Группа широких полос слабой интенсивности (рис. 3) на частотах 3299,3 и 3245,29 см-1, соответствующая колебаниям связанной ОН группы карбоновых кислот.

-

3. Полоса сильной интенсивности (рис. 3) на частоте 2965,61 см-1, соответствующая асимметричным валентным колебаниям метильной группы -СН 3 - алканов ν asCH , присущих кетоэфирам эмульсии.

-

4. Полосы сильной интенсивности (рис. 3) на частотах 2918,35 и 2849,87 см-1, соответствующие валентным колебаниям метиленовых групп -СН 2 -, при этом полоса 2918,35 см-1 соответствует асимметричным колебаниям метиленовых групп ν asCH , а полоса 2849,87 см-1 соответствует симметричным колебаниям группы -СН 2 - ν sCH , присущих смоле и эмульсии.

-

5. Полосы на частотах (рис. 3) 1656,88; 1651,09; 1556,58 см-1 , а также частотах 1653,99 и 1549,83 см-1 (рис. 4), в области карбонильного поглощения соответствующие амидам, присущие КФС. Амиды в этой области имеют две полосы – так называемые полосы «Амид I» и «Амид II». Первая полоса – 1656,88; 1651,09; 1653,99 см-1 – обусловлена сложными колебаниями карбонильной группы, в которых принимают большое участие связь С-N и углы С-С-О и С-N-R. Вторая амидная полоса – 1556,58; 1549,83 см-1 – очевидно связана с деформационными колебаниями N-H. Это составные частоты деформационных колебаний N-H и С-N.

-

6. Полосы на частотах 1463,03 и 1462,07 см-1 (рис. 3–4) соответствуют ножничным колебаниям группы -СН 2 - и антисимметричным деформационным колебаниям метильной группы -СН 3 δ а s . Полосы метиленовой и метильной групп накладываются друг на друга и в спектрах разветвленных углеводородов, как правило, трудноразличимы. В этом случае узкая интенсивная полоса метильной группы проявляется в виде плеча.

-

7. Полосы сильной интенсивности на частотах 1388,77 и 1359,84 см-1 (рис. 3), а также 1388,64 и 1360,80 см-1 (рис. 4), соответствующие спектрам колебаний группы С-О-Н спиртов, присущи смоле.

-

8. Полосы на частотах 1258,57; 1138,02; 1018,43; 775,4 см-1 (рис. 3), а также 1255,68; 1139,95; 1012,65 см-1 (рис. 4), – это область скелетных колебаний молекулы. Они являются индивидуальной характеристикой каждого вещества. Так, интенсивные полосы поглощения на частотах 1258,57 и 1255,68 см-1 связаны с плоскими деформационными колебаниями группы ОН и валентными колебаниями группы С=О. Полосы сильной интенсивности на частотах 1138,02 и 1139,95 см-1 характеризуют колебания с участием связи С-О в сложных эфирах. Все эти полосы могут быть идентифицированы по высокой интенсивности поглощения. Полосы на частотах 1018,43 и 1012,65 см-1 соответствуют колебаниям, связанным с присутствием группы С-О-Н. Полоса средней интенсивности при частоте 775,4 см-1 соответствует деформационным колебаниям С-Н в соединениях простых эфиров (в молекуле смолы связь N-CH 2 -O-CH 2 -N).

Сравнивая спектры, можно увидеть, что количество алифатических гидроксилов в модифицированной эмульсией карбамидоформальдегидной смоле увеличилось по сравнению со спектром чистой КФС. Об этом свидетельствует группа широких полос слабой интенсивности на частотах 3299,3 и 3245,29 см-1, соответствующих колебаниям связанной ОН группы карбоновых кислот. Также появились новые метиленовые связи в молекуле связующего, о чем говорят полосы сильной интенсивности на частотах 2965,61; 2918,35 и 2849,87 см-1, соответствующих асимметричным валентным колебаниям, присущих кетоэфирам эмульсии. Наличие новых функциональных групп (алифатических гидроксилов) и метиленовых связей в молекуле карбамидо-формальдегидного связующего дало нам основание предполагать о возможном увеличении когезионной прочности связующего и адгезионной прочности на границе связующее-древесина, что, в свою очередь, позволяет сделать предположение о том, что это приведет к некоторому увеличению прочностных показателей готовых плит. Таким образом, принимая характеристики водоотталкивающего элемента, буроугольный воск может в данном случае считаться модификатором карбамидоформальдегидных смол.

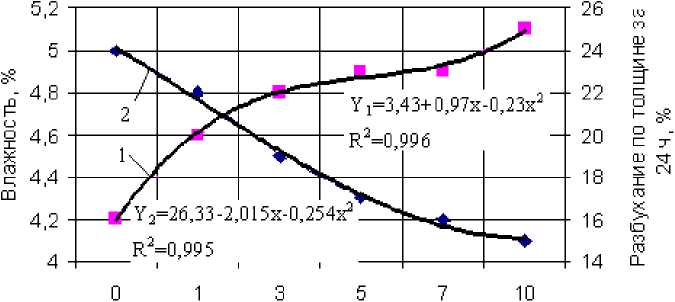

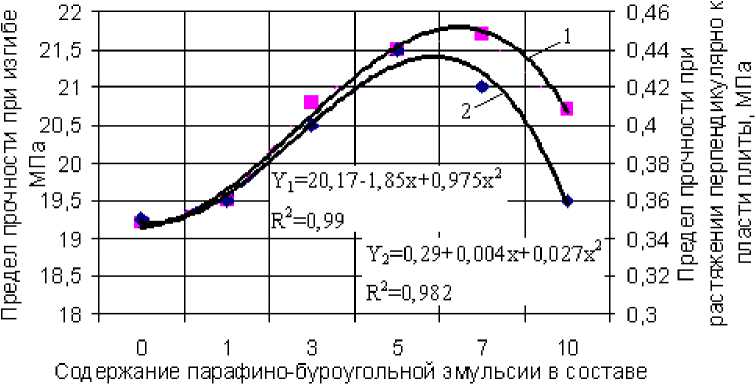

Зависимости влияния количества эмульсии, вводимой в состав связующего, на физико-механические показатели плит представлены на рис. 5– 6.

Содержание парафино-буроугольной эмульсии в составе связующего внутреннего слоя ДСтП, масс.ч.

Рис. 5. Зависимость физических характеристик древесно-стружечных плит от содержания эмульсии в связующем внутреннего слоя: 1 – влажности, %; 2 – разбухания по толщине за 24 ч, %

связующего внутреннего слоя ДСтП, масс.ч.

Рис. 6. Зависимость механических характеристик древесно-стружечных плит от содержания эмульсии в связующем внутреннего слоя: 1 – предела прочности при изгибе, МПа; 2 – предела прочности при растяжении перпендикулярно к пласти плиты, МПа

Анализ зависимостей, представленных на рис. 5-6, позволяет сделать заключение, что увеличение содержания эмульсии во внутреннем слое до 5-7 м.ч. приводит к возрастанию влажности плит, что соответственно обуславливает повышение пластичности древесного вещества, улучшает адгезионное взаимодействие клеевой композиции с компонентами древесины, чем и объясняется возрастание прочности древесностружечных плит при растяжении перпендикулярно к пласти плиты и изгибе. Кроме этого, наличие в макромолекулах эмульсии карбоксильных групп способствует улучшению адгезионного взаимодействия связующего, модифицированного парафино-буроугольной эмульсией, с компонентами древесины. Прочность плит при растяжении перпендикулярно к пласти плиты зависит от прочности склеивания древесных частиц. При этом увеличение поперечных связей в модифицированном связующем дает нам основание для предположения о возможном повышении когезионной прочности связующего, что подтверждается прочностными характеристиками готовых плит.

Дальнейшее увеличение содержания парафино-буроугольной эмульсии приводит к снижению прочности ДСтП при растяжении перпендикулярно к пласти плиты, что обусловлено также повышением влагосо-держания пакета. Дополнительная влага мешает возможной реакции образования сложноэфирной связи с древесным веществом. При содержании эмульсии 10 % влажность стружечно-клеевой массы по влагомеру

«Sartorius» наружных слоев составляет 17,1 %, внутреннего – 13,8 %. Эти значения не соответствуют требованиям технологической инструкции на изготовление плит, так как при такой влажности ковра в процессе прессования может создаться большое давление пара внутри плиты, что приведет к ее расслоению при размыкании термоплит пресса.

Прочность при изгибе этих плит имеет тенденцию к некоторому росту с увеличением содержания эмульсии. Вероятно, это происходит вследствие того, что клеевая композиция при этом расходуется не только для создания контакта между древесными частицами, но и проникает внутрь, изменяя их свойства и характер связей на границе раздела внутреннего и наружных слоев.

Таким образом, модифицированная буроугольным воском эмульсия в составе связующего внутреннего слоя ДСтП в количестве до 5–7 м.ч. на 100 м.ч. связующего способствует увеличению прочностных показателей.

Выдвинутые предположения и результаты экспериментальных исследований дают основание для использования парафино-буроугольной эмульсии в составе связующего для производства древесностружечных плит.

Выводы

-

1. Установлена возможность модификации парафиновой эмульсии буроугольным воском, выбор которого обоснован благодаря наличию реакционноспособных функциональных групп (гидроксильных, карбоксильных, карбонильных) и поверхностно-активных свойств. Подобран оптимальный состав парафиновой эмульсии – парафин/буроугольный воск 60/40, при котором достигаются лучшие физико-технологические свойства связующих и физико-механические свойства готовых плит.

-

2. Реакционноспособные группы буроугольного воска при модификации карбамидоформальдегидных смол содействуют повышению когезионной прочности связующего, адгезионной прочности на границе раздела связующее-древесина за счет увеличения количества образующихся в процессе отверждения поперечных связей и плотности упаковки макромолекул, что подтверждается хорошими результатами экспериментальных исследований по производству на модифицированном связующем древесно-стружечных плит, соответствующих по качеству требованиям стандартов.