Модификация трансстернальной окклюзии главного бронха пластикой переднего средостения сетчатым имплантом в хирургическом лечении распространённого деструктивного туберкулёза лёгких

Автор: Тарасов Р.В., Садовникова C.С., Красникова Е.В., Багиров М.А.

Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz

Рубрика: Клинический случай

Статья в выпуске: 3 т.13, 2023 года.

Бесплатный доступ

Приводится наблюдение из практики - хирургическое лечение пациента с распространённым деструктивным туберкулёзом лёгких за счёт модифицированной методики трансстернальной окклюзии главного бронха пластикой переднего средостения сетчатым имплантом. Пациентка А., 37 лет, болеет туберкулёзом лёгких на протяжении 2-х лет. Поступила в клинику с жалобами на одышку при физической нагрузке (mMRC 3), кашель, боли в спине. На компьютерной томографии органов грудной клетки: картина фиброзно-кавернозного туберкулёза левого лёгкого с обширной медиастинальной лёгочной грыжей. Пациентке выполнена трансстернальная окклюзия левого главного бронха с пластикой переднего средостения полимерным сетчатым имплантом. Результатом лечения явилась стабилизация процесса и клиническое излечение пациентки.

Трансстернальная окклюзия главного бронха, полимерный сетчатый имплант, фиброзно-кавернозный туберкулёз лёгких, медиастинальная грыжа, клинический случай

Короткий адрес: https://sciup.org/143180682

IDR: 143180682 | УДК: 616.831-005.1-056.7:577.113.3 | DOI: 10.20340/vmi-rvz.2023.3.CASE.4

Текст научной статьи Модификация трансстернальной окклюзии главного бронха пластикой переднего средостения сетчатым имплантом в хирургическом лечении распространённого деструктивного туберкулёза лёгких

ОПИСАНИЕ СЛУЧАЯ CASE DESCRIPTION УДК 616.831-005.1-056.7:577.113.3

По данным литературы, хирургическое лечение позволяет ликвидировать очаг инфекции, что помогает избежать необратимых морфологических изменений в лёгочной ткани, которые осложняют и утяжеляют течение болезни [1–8].

При тотальном поражении лёгкого в сочетании с эмпиемой плевры с бронхоплевральными свищами эффективной тактикой хирургического лечения, применяемой с 80-х годов прошлого века, является этапная плевропневмонэктомия [9]. Плевропневмонэктомия с предварительной трансстернальной окклюзией главного бронха и лёгочной артерии на стороне основного поражения разрабатывалась в хирургическом отделе Центрального НИИ туберкулёза (ЦНИИТ) с 1964 г. Операция предложена в 1961 г. P. Abruzzini и модернизирована в 1964 г. Л.К. Богушем добавлением широкого вскрытия перикарда и пересечением лёгочной артерии с формированием её культи [10, 11]. По данным авторов, после пневмонэктомии у 65,2–73,4 % пациентов отмечается формирование лёгочно-медиастинальной грыжи [12].

Клинический случай

Примером успешного хирургического лечения фиброзно-кавернозного туберкулёза и медиастинальной грыжи с помощью одноэтапной окклюзии разрушенного лёгкого и пластики переднего средостения по описанной выше методике может служить следующее клиническое наблюдение.

Пациентка А., 37 лет, больна туберкулёзом лёгких в течение 2-х лет. За медицинской помощью не обращалась. При обращении отмечала одышку при физической нагрузке (mMRC 3), кашель, боли в спине. Получала противотуберкулёзную терапию в течение 2-х лет согласно чувствительности в дозировках согласно массе тела пациентки.

При КТ-исследовании отмечалась картина фиброзно-кавернозного туберкулёза (ФКТ) левого лёгкого в фазе двустороннего обсеменения. В правом лёгком определялась множественная очаговая диссеминация и тубер-кулёмы, лёгкое резко смещено в левый гемиторакс до левой среднеключичной линии. Поступила в ЦНИИТ для решения вопроса о проведении хирургического лечения. При поступлении состояние средней степени тяжести, обусловлено распространённостью изменений в лёгких, выраженной одышкой.

Объективно: кожа и слизистые физиологической окраски. При аускультации дыхание жёсткое, выслушивается справа во всех отделах, слева – до средне-ключичной линии. Частота дыхательных движений (ЧДД) 22/мин. Тоны сердца ритмичные. Частота сердецных сокращений (ЧСС) 85/мин. Артериальное давление (АД) 120/80 мм рт. ст. Живот мягкий, безболезненный. Печень по краю реберной дуги, размеры печени не увеличены.

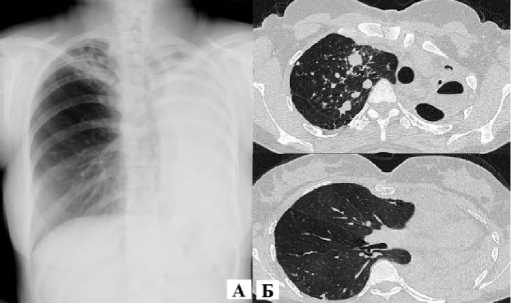

Рентгенография (РГ) и компьютерная томография (КТ) органов грудной клетки (ОГК) при поступлении (рис. 1): левое лёгкое значительно уменьшено в объёме за счёт фиброзного сморщивания верхней доли, S6,8 и части

S9,10 левого лёгкого. В верхней доле и S6 паренхима безвоздушна, имеются две каверны крупных и гигантских размеров (последняя многокамерная). Жидкое содержимое в полостях каверн отсутствует. В пневматизированных отделах нижней доли определяются множественные цилиндрические и мешотчатые бронхоэктазы, разнокалиберные плотные очаги, единичные мелкофокусные туберкулёмы с центральной кальцинацией. Справа в верхней доле визуализируются множественные разнокалиберные очаги и мелкофокусные туберкулёмы без признаков распада, преимущественно перибронховаскулярный фиброз. В S4,6,8 (в том числе в центральном отделе S8) определяются единичные мелкофокусные казеомы по типу заполненных ретенционных кист с аморфной или центральной кальцинацией, в S6 – множественные разнокалиберные плотные очаги, в S8,9,10 – единичные очаги в верхних отделах. Также в задних отделах S6 и на уровне верхней доли визуализируются плевропульмональные фиброзные тяжи. Органы средостения в левой половине грудной полости. Определяются лёгочные медиастинальные грыжи: верхне-передняя до левой среднеключичной линии (V = 402,47 см3), нижне-задняя заходит за левую паравертебральную линию (V = 177,77см3).

При выполнении электрокардиографии (ЭКГ): синусовый ритм, ЧСС 64/мин, отклонение электрической оси сердца вправо; функциональная перегрузка правого предсердия; изменение миокарда в передней и боковой области; снижение вольтажа в правых грудных отведениях V 1 V 2 .

При эхокардиографии: фракция выброса (ФВ) 65 %, систолическое давление в лёгочной артерии (СДЛА) 40 мм рт. ст. Отмечается умеренная дилатация правых отделов сердца; умеренная гипертрофия правого желудочка; систолическая функция левого желудочка в норме, аорта не расширена, стенки не изменены; трикуспидальная регургитация 2–3 ст.; зон нарушения локальной сократимости нет; жидкости в полости перикарда нет; систолическое давление в лёгочной артерии повышено.

Рисунок 1. РГ (А-слева) и КТ ОГК (Б-справа) при поступлении: картина ФКТ левого лёгкого с обширной медиастинальной лёгочной грыжей

Figure 1. Radiography (A – on the left) and computed tomography of the chest organs (B – on the right) upon admission: picture of fibrotic cavernous tuberculosis of the left lung with extensive mediastinal pulmonary hernia

При фибробронхоскопии отмечается умеренная деформация устьев бронхов 1–5 порядка как справа, так и слева, слизистая незначительно гиперемирована, сосудистый рисунок прослеживается, слева определяется небольшое количество вязкого секрета. Заключение: картина диффузного двустороннего деформирующего бронхита 1 ст.

Общий анализ крови, общий анализ мочи – в норме.

В мокроте методом ПЦР ДНК микобактерий туберкулёза не обнаружено, методом ЛЮМ кислотоустойчивых микобактерий не обнаружено.

Обсуждена на хирургическом консилиуме: учитывая распространённость процесса, пациентке показано выполнение пневмонэктомии слева. Однако, учитывая множественные изменения правого лёгкого (разрушенная верхняя доля и множественные изменения нижней доли), смещение органов средостения влево и медиастинальные грыжи правого лёгкого, дальнейшее смещение органов средостения после предполагаемой пневмонэктомии может привести к прогрессированию процесса справа, в связи с этим пациентке показано выполнение пластики переднего средостения сетчатым имплантом с целью коррекции медиастинальных грыж и профилактики рецидиви-рования процесса. Решено выполнить этапную пневмонэктомию, на первом этапе выполнить трансстернальную окклюзию левого главного бронха с одномоментной пластикой переднего средостения сетчатым имплантом.

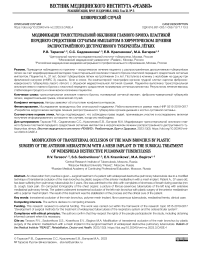

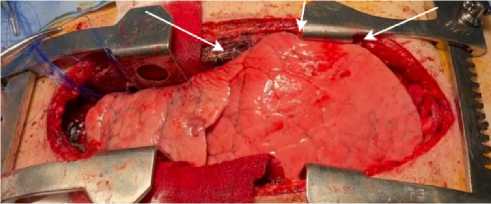

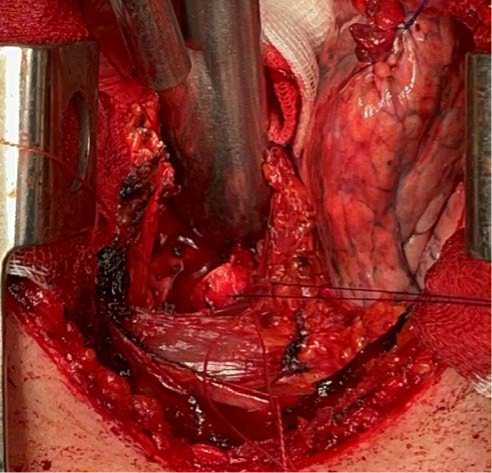

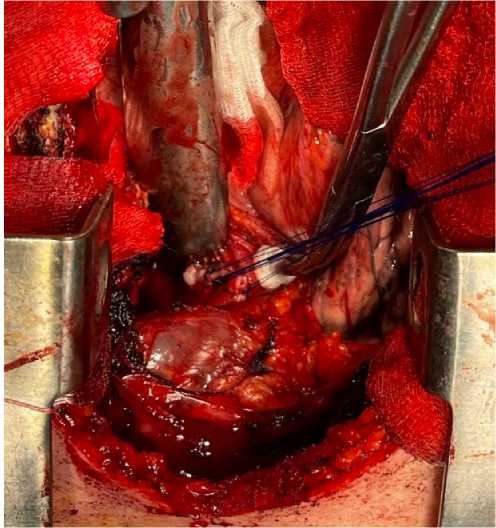

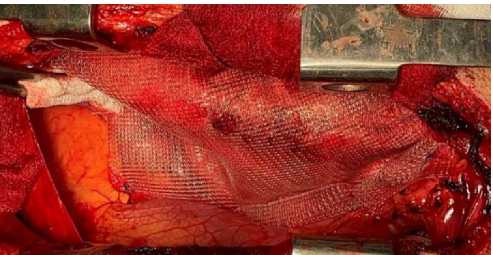

Операция: после выполнения продольной стернотомии и разведения грудины визуализируется больших размеров лёгочная грыжа правого лёгкого, часть верхней доли смещена влево (рис. 2). В аорто-кавальном промежутке выделен левый главный бронх, пересечён (рис. 3), трахеобронхиальный дефект укреплён одиночными узловыми швами проленовой нитью (рис. 4). Культя бронха также укреплена. Ткань правого лёгкого вправлена в свой гемиторакс, поверх грыжевых ворот установлен сетчатый имплант. Положение сетчатого импланта представлено на рисунке 5. Продолжительность операции составила 170 минут, кровопотеря 180 мл.

Рисунок 2. Фото операции. Визуальная оценка размеров и протяженности грыжи

Figure 2. Photo of the operation. Visual assessment of the size and extent of the hernia

Рисунок 3. Фото операции. Пересечение левого главного бронха в аорто-кавальном промежутке

Figure 3. Photo of the operation. Intersection of the left main bronchus in the aorto-caval gap

Рисунок 4. Фото операции. Укрепление центральной культи левого главного бронха

Figure 4. Photo of the operation. Strengthening of the central stump of the left main bronchus

Рисунок 5. Положение сетчатого импланта после установки

Figure 5. Position of the mesh implant after installation

Послеоперационный период без осложнений, дренаж из паракультевой области удалён на 3-и сутки, из загрудинного пространства удалён на 5-е сутки, из правого гемиторакса – на 10-е сутки. Швы сняты на 21-е сутки после операции.

Состояние пациентки значительно улучшилось, уменьшилась одышка (ЧДД снизилась с 20 до 16/мин).

При рентгенологическом и КТ-контроле через 1 месяц после операции (рис. 6): состояние после окклюзии левого главного бронха, передней медиастинопластики сетчатым имплантом. Левое лёгкое коллабировано, структура не деффиренцируется. Уменьшение степени смещения органов средостения влево и объёмов лёгочных медиастинальных грыж: передне-верхняя медиастинальная грыжа до 185,83 см3, задне-нижняя – до 112,78 см3. В правом лёгком – без отрицательной динамики.

ЭКГ через 1 месяц: синусовый ритм, ЧСС 98/мин. Отклонение электрической оси сердца вправо. Сохраняются изменения, выявленные ранее.

Больная выписана из стационара для продолжения противотуберкулёзной терапии в условиях санатория.

Данные показателей функции внешнего дыхания (ФВД) и газов крови на этапах лечения пациентки А. представлены в таблице 1.

Рисунок 6. Рентгенографическое (А – слева) и КТ (Б – справа) исследование после операции (через 1 месяц): степень смещения средостения в меньшем объёме. Левый гемиторакс интенсивно затемнен

Figure 6. Radiographic (A – left) and CT (B – right) examination after surgery (1 month later): degree of mediastinal displacement in a smaller volume. The left hemithorax is intensely darkened

Таблица 1. Динамика показателей ФВД и газов крови больной А.

Table 1. Dynamics of the ABP indices and blood gases of the patient A.

|

Функциональные показатели |

Перед I этапом |

После I этапа Через 3 месяца |

|

ЖЕЛ (% долж.) |

76,7 |

46,3 |

|

ОФВ 1 (% долж.) |

39,6 |

26,7 |

|

ОФВ 1 /ЖЕЛ % |

54,4 |

57,6 |

|

PaCO 2 , mmHg |

40,8 |

40 |

|

PaO 2 , mmHg |

71 |

77 |

По сравнению с дооперационными показателями отмечается снижение жизненной ёмкость лёгких (ЖЕЛ) с 76,7 % до 46,3 %, что обусловлено уменьшением дыхательной поверхности за счёт окклюзии левого лёгкого. Улучшение показателей насыщения крови кислородом с 71 до 77 мм рт. ст. говорит об улучшении оксигенации лёгочной ткани.

Пациентка выписана из отделения, продолжила лечение в противотуберкулёзном диспансере по месту жительства.

Обсуждение

При изменении давления в одной из полостей грудной клетки в области передне-верхнего средостения происходит прогибание плеврального мешка в сторону меньшего давления и пролабирование сегментов лёгкого в противоположную сторону с образованием передней медиастинальной лёгочной грыжи. В случае наличия патологических измененений в единственном лёгком формирование медиастинальной грыжи сопровождается значительным снижением его функциональной способности [13].

Следовательно, необходимо использовать весь арсенал хирургических мероприятий, направленных на ликвидацию медиастинальной грыжи и профилактику прогрессирования туберкулёза.

Заключение

Таким образом, благодаря применению модифицированной методики трансстернальной окклюзии главного бронха пластикой переднего средостения сетчатым имплантом достигается требуемый технический результат, заключающийся в окклюзии разрушенного лёгкого и устранении медиастинальной лёгочной грыжи правого лёгкого, профилактики перерастяжения ткани остающегося лёгкого и последующего рецидива лёгочной грыжи.

Список литературы Модификация трансстернальной окклюзии главного бронха пластикой переднего средостения сетчатым имплантом в хирургическом лечении распространённого деструктивного туберкулёза лёгких

- Гарифуллин З.Р., Аминев З.К. Отдаленные результаты хирургического лечения больных лекарственно-устойчивым туберкулезом легких. Казанский медицинский журнал. 2009;90(5):695-699. [Garifullin Z.R., Aminev Z.K. Long-term results of surgical treatment of patients with drug-resistant pulmonary tuberculosis. Kazan Medical Journal. 2009;90(5):695-699. (In Russ)].

- Гедымин Л.Е., Жилин Ю.Н., Каминская Г.О. и др. Анализ послеоперационных осложнений и причин летальности у больных с распространенным и осложненным туберкулезом легких. Проблемы туберкулеза. 1979; 6:15-19. [Gedymin L.E., Zhilin Yu.N., Kaminskaya G.O., etc. Analysis of postoperative complications and causes of mortality in patients with advanced and complicated pulmonary tuberculosis. Tuberculosis problems. 1979; 6:15-19. (In Russ)].

- Елипашев А.А., Никольский В.О., Шпрыков А.С. Прогностическое значение морфологических признаков активности туберкулезного воспаления у больных с ограниченными формами лекарственно-устойчивого туберкулеза легких. Архив патологии. 2010;4:40-43. https://doi.org/10.17116/patol201779413-17 [Elipashev A.A., Nikolsky V.O., Shprykov A.S.. Prognostic value of morphological signs of tuberculosis inflammation activity in patients with limited forms of drug-resistant pulmonary tuberculosis. Pathology archive. 2010;4:40-43. https://doi.org/10.17116/patol201779413-1 7 (In Russ)].

- Киевский, Ф.Р. К учению о резекции легких: Анатомопатол. исследования изменений в легких после резекции. Регенерация легких. 3-е изд. М.: Медгиз. 1956:219. [Kievsky, F.R. To the doctrine of lung resection: Anatomopathol. studies of changes in the lungs after resection. Lung regeneration. 3rd ed. Moscow: Medgiz. 1956:219. (In Russ)].

- Лепеха Л.Н., Березовский Ю.С., Семенова Л.А. и др. Патоморфология туберкулеза органов дыхания. Туберкулез органов дыхания. Руководство для врачей. Под ред. А.Э. Эргешова. Москва. 2017:45-74. [Lepekha L.N., Berezovsky Yu.S., Semenova L.A., etc. Pathomorphology of tuberculosis of respiratory organs. Tuberculosis of the respiratory system. A guide for doctors. Edited by A.E. Ergeshov. Moscow. 2017:45-74. (In Russ)].

- Цыбикова Э.Б., Отс О.Н. Хирургическое лечение деструктивного туберкулеза у впервые выявленных больных. Туберкулез и болезни легких. 2009;6:57-63. [Tsybikova E.B., Ots O.N. Surgical treatment of destructive tuberculosis in newly diagnosed patients. Tuberculosis and lung diseases. 2009;6:57-63. (In Russ)].

- Sihoe A.D.L., Shiraishi Y., Yew W.W. The current role of thoracic surgery in tuberculosis management. Respirology. 2009;14(7):954-968. https://doi .org/10.1111/j .1440-1843.2009.01609.x

- Асоян Г.А., Лепеха Л.Н., Садовникова С.С., Тарасов Р.В., Алиев В.К., Багиров М.А. Снижение риска бронхоплевральных осложнений после пневмонэктомии за счёт применения интраоперационной лазерной обработки культи главного бронха. Вестник медицинского института «РЕАВИЗ». Реабилитация, Врач и Здоровье. 2022;12(6):78-85. [Asoyan G.A., Lepekha L.N., Sadovnikova S.S., Tarasov R.V., Aliev V.K., Bagirov M.A. Reduction of the risk of bronchopleural complications after pneumonectomy due to the use of intraoperative laser treatment of the stump of the main bronchus. Bulletin of the Medical Institute "REAVIZ" (REHABILITATION, DOCTOR AND HEALTH). 2022;12(6):78-85. (In Russ)]. https://doi.org/10.20340/vmi-rvz.2022.6.CLIN.6

- Перельман М.И., Амбатьелло Т.Н. Трансстернальные и контрлатеральные операции при бронхиальных свищах после пульмонэкто-мии. Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. 1983;5:33. [Perelman M.I., Ambatiello T.N. Transsternal and contralateral operations for bronchial fistulas after pulmonectomy. Surgery. The magazine named after N.I. Pirogov. 1983;5:33. (In Russ)].

- Alpert J.B., Godoy M.C.B., Degroot P.M. et al. Imaging the post-thoracotomy patient: anatomic changes and postoperative complications. Radiologic Clinics. 2014;52(1):85-103.

- Богуш Л.К., Диденко В.Ф. Лечение больных туберкулезом с пострезекционными бронхиальными свищами. Алма-Ата. 1975. [Bogush L.K., Didenko V.F. Treatment of tuberculosis patients with postresection bronchial fistulas. Alma-Ata. 1975. (In Russ)].

- Шалимов А.А, Слепуха И.М., Ващенко А.Е. и др. Отдаленный результат применения пневмонэктомии по поводу туберкулеза и хронических неспецифических заболеваний легких. Кл'н'н. Хiрургiя. 1995;11-12:3-5. [Shalimov A.A., Slepukha I.M., Vashchenko A.E. et al. A long-term result of the use of pneumonectomy for tuberculosis and chronic nonspecific lung diseases. Clinical surgery. 1995; 11-12:3-5. (In Russ)].

- Елизаровский С.И. Фасции и клетчаточные пространства средостения. Сборник научных работ. Архангельский медицинский институт. 1964;1:139-152. [Elizarovsky S.I. Fascia and cellular spaces of the mediastinum. Collection of scientific papers. Arkhangelsk Medical Institute. 1964;1:139-152. (In Russ)].