Модульная ревизия при износе полиэтиленового вкладыша через 28 лет после первичного тотального эндопротезирования тазобедренного сустава: клинический случай

Автор: Ласунский С.А., Стафеев Д.В., Магомедов М.Ш., Специальный Д.В., Денисов А.О., Чугаев Д.В.

Журнал: Кафедра травматологии и ортопедии @jkto

Рубрика: Клинический случай

Статья в выпуске: 1 (59), 2025 года.

Бесплатный доступ

Введение. Остеолиз, вызванный продуктами износа полиэтиленового вкладыша, остается одной из основных причин ревизионных операций эндопротезирования тазобедренного сустава, особенно у молодых и активных пациентов.Цель исследования - представить клинический случай успешного долгосрочного (28 лет) тотального эндопротезирования тазобедренного сустава, выполненного пациенту в возрасте 27 лет, достигнутого благодаря корректному позиционированию компонентов и использованию пары трения "керамика-поперечно-связанный полиэтилен". Кроме того, представлен алгоритм действий при ревизионных вмешательствах по поводу износа вкладыша и перипротезного остеолиза.Материалы и методы. Пациент, мужчина 55 лет, обратился в клинику НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена с жалобами на боль в области правого тазобедренного сустава, усиливающуюся при нагрузке. Из анамнеза известно, что в 1996 году, в возрасте 27 лет, пациенту было выполнено первичное тотальное эндопротезирование правого тазобедренного сустава по поводу асептического некроза головки бедренной кости. На контрольном осмотре у пациента выявлен болевой синдром. Оценка по шкале Харриса составила 45 баллов. На рентгенограммах и КТ-сканах определялись признаки децентрации головки в вертлужной впадине и обширные зоны периацетабулярного остеолиза.Результаты. Через год после операции пациент ходит без хромоты, оценивая результат проведенного ревизионного лечения как отличный. Амплитуда пассивных движений: разгибание/сгибание 5°/0°/120°, отведение/приведение 30°/0°/30°, наружняя/внутренняя ротация 30°/0°/30°. Функциональная оценка сустава по шкале Харриса составила 90 баллов. На контрольных рентгенограммах положение компонентов эндопротеза правильное, периацетабулярный остеолитический дефект заполнен аллогенной костью.Выводы. Данный случай подтверждает важность точного позиционирования компонентов эндопротеза и выбора оптимальной пары трения для достижения долгосрочного успеха эндопротезирования тазобедренного сустава. Изолированная замена модульных компонентов с костной пластикой остеолитического дефекта может быть оправданным выбором хирургического пособия при износе вкладыша и остеолизе при условии стабильной фиксации компонентов эндопротеза.

Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава, ревизионное эндопротезирование тазобедренного сустава, перипротезный остеолиз, износ полиэтиленового вкладыша, изолированная замена модульных компонентов

Короткий адрес: https://sciup.org/142244704

IDR: 142244704 | УДК: 617.3 | DOI: 10.17238/2226-2016-2025-1-59-66

Текст научной статьи Модульная ревизия при износе полиэтиленового вкладыша через 28 лет после первичного тотального эндопротезирования тазобедренного сустава: клинический случай

Первичное тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава (ТЭТС) является высокоэффективным и наиболее распространенным методом лечения различных патологических состояний тазобедренного сустава (ТБС), избавляющим от боли и восстанавливающим функцию прооперированной конечности [1, 2]. На сегодняшний день ежегодно в мире производится более миллиона операций ТЭТС [3]. Увеличение числа молодых и активных пациентов, которым проводится артропластика ТБС, приводит к росту ревизионных операций, связанных с асептическим расшатыванием компонентов на фоне остеолиза, вызванного продуктами износа полиэтиленового вкладыша [4]. Асептическое расшатывание компонентов эндопротеза, наряду с инфекцией, является основной причиной реэндопротезирования ТБС [5].

Основания для развития остеолиза можно разделить на три группы. В первую группу входят факторы, связанные с самим пациентом. По данным многочисленных исследований, молодые активные пациенты с высоким индексом массы тела демонстрируют повышенный износ полиэтиленового вкладыша, что увеличивает риск развития остеолиза [6]. Во второй группе выделяют факторы, связанные с имплантатом. Свойства трущихся поверхностей (коэффициент трения и устойчивость к истиранию) являются одними из значимых факторов, влияющих на темп износа [7, 8]. К третьей группе факторов относится в первую очередь влияние корректности позиционирования компонентов на процесс износа полиэтиленового вкладыша. Вертикализация чашки и избыточная антеверсия нарушают процесс нормального перераспределения нагрузки, что приводит к ускоренному износу полиэтилена [9].

Данное клиническое наблюдение является иллюстрацией отличного результата первичного ТЭТС (ревизия через 28 лет) у молодого активного пациента при корректном позиционировании компонентов эндопротеза и подборе оптимальной пары трения. Кроме того, нами представлен алгоритм действий при ревизионных вмешательствах по поводу износа вкладыша и перипротезного остеолиза, позволяющий избежать масштабного реконструктивного вмешательства.

Материалы и методы

Пациент, мужчина 55 лет, обратился в клинику НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена с жалобами на боль в области правого тазобедренного сустава, усиливающуюся при нагрузке. Из анамнеза известно, что в 1996 году пациента начал беспокоить болевой синдром в области правого ТБС, иррадиирующий в паховую область, усиливающийся при физической нагрузке и длительной ходьбе. Комплексное консервативное лечение, проводимое амбулаторно, не дало значимого стойкого эффекта.

В одном из специализированных медицинских учреждений в Германии после обследования пациенту в возрасте 27 лет было выполнено ТЭТС правого ТБС по поводу асептического некроза головки бедренной кости. Послеоперационный период протекал без осложнений, успешно было пройдено комплексное реабилитационное лечение. Пациент был полностью удовлетворен результатами операции, передвигался без ограничений и дополнительной опоры. Периодические осмотры с выполнением рентгенографии в раннем и среднесрочном послеоперационных периодах не выявляли функциональных нарушений со стороны оперированного сустава.

На момент осмотра, спустя 28 лет после операции у пациента отмечался болевой синдром, усиливающийся при движении. Оценка по шкале Харриса составила 45 баллов.

При обследовании определялось: рост пациента 178 см, вес 105 кг (ИМТ 33 кг/м2). Ходит без дополнительной опоры, не- значительно хромает на правую нижнюю конечность. Симптом Тределенбурга отрицательный. Активные движения в правом тазобедренном суставе умеренно ограничены, болезненны в крайних положениях. Осевая нагрузка безболезненная. Амплитуда пассивных движений: разгибание/сгибание 0°/0°/100°, отведение/приведение 10°/0°/10°, наружняя/внутренняя ротация 10°/0°/10°.

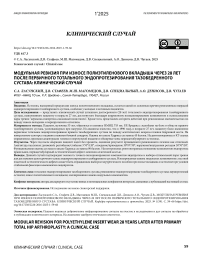

На рентгенограммах и КТ-сканах была выявлена децентра-ция головки эндопротеза, как признак износа полиэтиленового вкладыша. Вокруг вертлужного компонента по передней и задней поверхностям визуализировались обширные зоны пе-риацетабулярного остеолиза. Тип имплантата: чашка Trilogy 56 mm, вкладыш – высоко поперечносвязанный полиэтилен, ножка Alloclassic Zweymuller, головка керамическая, диаметром 32 мм, Zimmer, Warsaw, IN, USA (рис. 1).

Рисунок 1 - Рентгенограмма и КТ-сканы через 28 лет после первичного ЭП правого ТБС. Отмечается критический уровень износа полиэтилена и децентрация головки эндопротеза. Имеются обширные зоны Периацетабулярного остеолиза.

Ввиду стойкого болевого синдрома и очевидных признаков износа полиэтиленового вкладыша больному было выполнено ревизионное эндопротезирование правого ТБС. Интраоперационно выявлена выраженная выработка полиэтиленового вкладыша с разрушением его края, ротационная нестабильность фиксации вкладыша в вертлужном компоненте. Отмечался износ механизма фиксации вкладыша в чашке. В связи с этим и с целью увеличения стабильности сустава путем увеличения диаметра головки принято решение о цементной фиксации нового вкладыша.

Вертлужный компонент был стабильно фиксирован к кости. Установлен новый вкладыш с антилюксационным бортиком из высоко поперечносвязанного полиэтилена, фиксированный костным цементом, подходящий под головку диаметром 36 мм.

Произведена импакционная аллопластика периацетабулярного дефекта в верхней части крыла подвздошной кости аллокост-ными чипсами. Была выполнена замена старой керамической головки на керамическую головку 36 мм с увеличением длины шейки на 7 мм. Увеличение длины шейки выполнено с целью восстановления офсета.

Результаты

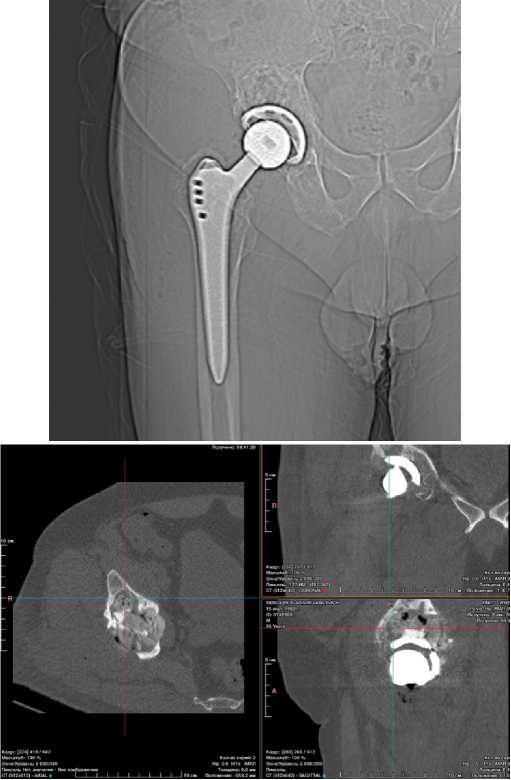

Послеоперационный период протекал без осложнений. Рана зажила первичным натяжением. Через 4 недели после ревизионного вмешательства, после прохождения курса реабилитации, пациент отказался от дополнительной опоры и вернулся к привычному уровню активности. На контроль- ных рентгенограммах положение компонентов эндопротеза правильное.

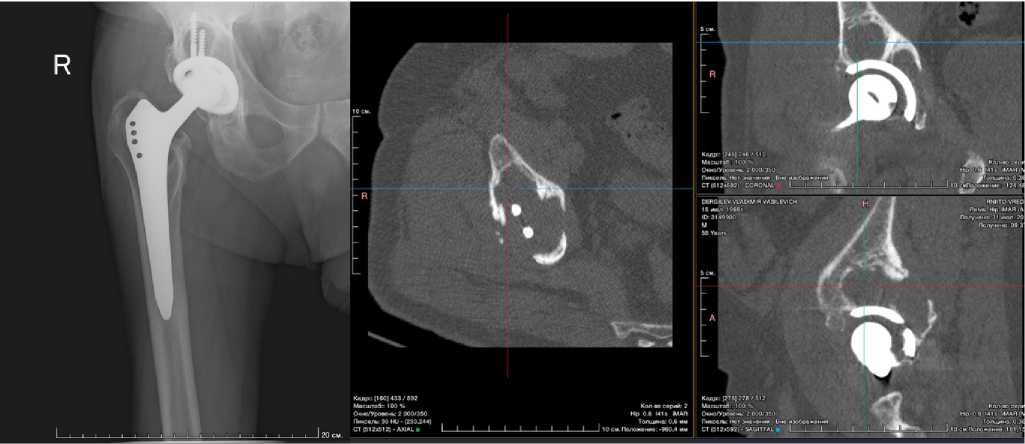

При осмотре через год после операции пациент ходит без хромоты, оценивая результат проведенного ревизионного лечения как отличный. Амплитуда пассивных движений: раз-гибание/сгибание 5°/0°/120°, отведение/приведение 30°/0°/30°, наружняя/внутренняя ротация 30°/0°/30°. Функциональная оценка сустава по шкале Харриса составила 90 баллов. На контрольных рентгенограммах положение компонентов эндопротеза правильное, периацетабулярный остеолитический дефект заполнен аллогенной костью (рис. 2).

Рисунок 2 - Рентгенограмма и КТ-сканы через год после ревизионного эндопротезирования. Периацетабулярный остеолитический дефект заполнен аллогенной костью.

Обсуждение

По данным регистра клиники [10], износ вкладыша и остеолиз через 10 лет после первичного ТЭТС являются причиной ревизии в 17,9% случаев. Факторами риска ускоренно- го развития остеолиза у приведенного нами в клиническом наблюдении пациента являлись высокий индекс массы тела (33 кг/м2) и молодой возраст. Однако корректное позиционирование компонентов эндопротеза и подбор пары трения «кера-мика-поперечно-связанный полиэтилен» позволили пациенту получить отличный результат первичной артропластики ТБС (ревизия через 28 лет).

Общепризнанной причиной остеолиза после ТЭТС является износ полиэтиленового вкладыша и попадание частиц износа в ткани. По данным литературы, существует определенный порог износа, ниже которого организм может переносить частицы без развития остеолиза. При этом при превышении данного порога неизбежно возникает остеолиз [11, 12]. Barrack R. с соавт. [13] обнаружили, что этот верхний порог находится на уровне 0,2 мм/год. Вопрос о том, действительно ли верхний порог износа является универсальным показателем и отражает общую зависимость между интенсивностью износа вкладыша и остеолизом, остается открытым, поскольку он не учитывает другие факторы, которые также могут повлиять на скорость развития остеолиза. Tabata T. с соавт. [14] сообщили о влиянии отверстий для винтов на развитие остеолиза за счет «эффекта накачивания», когда частицы полиэтилена проталкиваются через отверстия в периацетабулярную кость при движении в суставе. Аналогичные результаты были получены и в других исследованиях [15, 16]. В связи с этим современные вертлужные компоненты часто имеют закрытые отверстия для винтов.

Brodt S. с соавт. [17] в своем исследовании проанализировали влияние винтов, использованных для фиксации вертлужного компонента, на повышенный износ полиэтиленового вкладыша с последующим ускорением периацетабулярного остеолиза. Средний период наблюдения составил 15,8 ± 2,1 лет. Вкладыши, включенные в обе группы, были из обычного полиэтилена. По их данным, дополнительное использование ацетабулярных винтов не связано с более высоким уровнем износа вкладыша, но приводит к значительно большему остеолизу в периаце-табулярной костной ткани при долгосрочном наблюдении. Причина и механизм, по которым происходит остеолиз из-за ацетабулярных винтов, не раскрыты авторами исследования.

Выбор пары трения является важным фактором, влияющим на долгосрочность эндопротезирования ТБС. В современной практике широко используется сочетание керамической головки и вкладыша из поперечно-связанного полиэтилена [18]. Это связано с низким коэффициентом трения и износа такой пары, что подтверждается данными ряда исследований. Kim K. с соавт. [19] отмечают значительно меньший износ поперечно-связанного полиэтилена (0,02 мм/год) по сравнению с высокомолекулярным (0,20 мм/год). Мета-анализ Yoon B. с соавт. [20], включавший 14 исследований с минимальным сроком наблюдения 10 лет, показал, что использование поперечно-связанного полиэтилена ассоциируется со значительно меньшей частотой остеолиза (14% против 25%), чрезмерного износа вкладыша (8% против 33%) и ревизий, связанных с износом (3% против 20%), по сравнению с высокомолекулярным полиэтиленом. Аналогичные результаты получены в мета-анализе Shi J. с соавт. [21], в котором частота остеолиза в группе с поперечно-связанным полиэтиленом составила 5,4% против 31,5% в группе с высокомолекулярным полиэтиленом.

Оптимальным решением проблем, связанных с остеолизом, ранее считалось применение керамо-керамической пары трения. Керамо-керамические пары трения обладают наилучшими трибологическими характеристиками за счет высокой твердости поверхности, обеспечивающая максимально возможную степень полировки и устойчивость к царапинам [22, 23] Однако появилось большое количество исследований, в которых сообщается о вероятности перелома вкладыша и развитии акустических феноменов [24, 25, 26, 27]. Биомеханическими преимуществами мягкого полиэтиленового вкладыша являются низкая ударная нагрузка и распространение физиологических нагрузок на перипротезную кость в отличие от твердых керамических вкладышей [24]. Кроме того, экономическая сторона вопроса также не оправдывается теми преимуществами, которыми обладает керамический вкладыш.

Объем ревизионного вмешательства при износе вкладыша и остеолизе является предметом дискуссий среди ортопедических хирургов [28, 29]. «Малая» ревизия, подразумевающая изолированную замену головки и вкладыша, возможна при стабильной фиксации вертлужного компонента и наличии соответствующих модульных компонентов [30]. Этот подход менее травматичен, способствует более быстрому восстановлению пациента и позволяет избежать обширной костной реконструкции [31].

Однако существует достаточно большое количество современных исследований, которые говорят об увеличении риска вывиха эндопротеза после изолированной замены модульных компонентов [32, 33]. Это достаточно очевидно, поскольку при изолированной замене вкладыша требуется дополнительный релиз капсулы для обнажения вертлужной впадины и последующей оценки стабильности ее фиксации. Кроме того, хорошо известным фактом увеличения риска вывиха эндопротеза является каждое последующее ревизионное эндопротезирование ТБС [34]. Sutter E. с соавт. [35] провели анализ риска развития вывиха при замене модульных компонентов эндопротеза с использованием головок больших размеров (≥32 мм) и вкладышей с антилюксационным бортиком. Авторы пришли к выводу, что такое сочетание может обеспечить отличную стабильность сустава и снизить риск вывиха в послеоперационном периоде. При этом выживаемость «малой» ревизии при 5-летнем наблюдении составила 94,6%.

Установка полиэтиленового вкладыша в правильном положении возможна при его цементировании внутрь стабильного вертлужного компонента. При этом фиксация вкладыша на «цемент» не увеличивает количество осложнений в сравнении с фиксацией вкладыша оригинальным фиксационным механизмом ацетабулярного компонента. По данным Wai K.

Thomas L. с соавт., [36] 13-летняя выживаемость «малых» ревизий при обсуждаемых способах фиксации вкладыша была одинаковой и составила чуть более 90%. В нашем клиническом случае больному при стабильных компонентах эндопротеза и выраженном износе полиэтиленового вкладыша была выполнена «малая» ревизия с заменой модульных компонентов. При этом использование головки большого диаметра (36 мм) и установки вкладыша на «цемент» в правильной биомеханической позиции позволило избежать у пациента раннего послеоперационного вывиха эндопротеза.

Многие авторы, помимо замены модульных компонентов при износе вкладыша и остеолизе, рекомендуют выполнять костную пластику образовавшихся остеолитических дефектов для восполнения запаса костной ткани и предотвращения дальнейшей её потери. Например, Stamenkov R. с соавт. [37] через 4 года после костной аллопластики остеолитических дефектов в ходе «малой» ревизии выявили, что наблюдалась интеграция аллотрансплантата с костью реципиента в 50% случаев. В приведенном клиническом случае обширный остеолитический дефект в периацетабулярной области был заполнен аллогенной костью через сформированное костное окно в подвздошной кости. Костная пластика способствует остеоинтеграции, уменьшает объем дефекта и улучшает фиксацию имплантата.

Соответственно, хирург должен быть знаком с факторами риска, которые могут привести к неудаче при изолированной замене модульных компонентов, включая небрежное отношение к мягким тканям, неправильное позиционирование вертлужного компонента, использование высокомолекуллярных полиэтиленовых вкладышей и головки диаметром 28 мм [ 30].

Заключение

Представленный клинический случай демонстрирует, что правильное позиционирование компонентов эндопротеза и выбор оптимальной пары трения, являются ключевыми факторами, определяющими долгосрочный успех ТЭТС. Изолированная замена модульных компонентов с костной пластикой остеолитического дефекта может быть оправданным выбором хирургического пособия при износе вкладыша и остеолизе при условии стабильной фиксации компонентов эндопротеза, однако требует увеличения стабильности эндопротеза за счет использования головок большего диаметра и корректного позиционирования полиэтиленового вкладыша. «Малая» ревизия обладает множеством признанных достоинств, таких как возможность избежать образования дефекта таза и масштабного реконструктивного вмешательства, отсутствие необходимости в дополнительном релизе мягких тканей и более быстрое восстановление пациента. Результаты данного наблюдения подтверждают, что тщательный предоперационный план и точная хирургическая техника могут обеспечить длительный срок службы эндопротеза даже у молодых и активных пациентов.