Могильник финальной бронзы на территории Омска

Автор: Герасимов Ю.В., Корусенко М.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XXI, 2015 года.

Бесплатный доступ

В настоящей статье представлены некоторые итоги изучения могильника в историческом центре г. Омска. Памятник обнаружен при строительстве здания еще в 1912 г., но с тех пор ни разу не исследовался археологами. В текущем году, в связи с производством на территории строительных работ, такая возможность представилась. Всего были раскопаны четыре захоронения, попавшие в границы территории строительства. Все погребения совершены по обряду ингумации в неглубоких ямах овальных очертаний. В трех могилах костяки лежат вытянуто на спине, головой на север или с незначительным отклонением к востоку. В одном случае зафиксированы следы вторичного захоронения. Сопроводительный инвентарь представлен керамикой и бронзовыми предметами. Первая группа находок включает развалы трех керамических сосудов и несколько разрозненных фрагментов. В трех исследованных погребениях керамические сосуды отсутствовали, а в четвертом, имеющем признаки вторичного захоронения, небольшой сосуд был помещен выше уровня засыпки ямы. Остальная керамика собрана на прилегающей территории и, таким образом, может быть соотнесена с могильником лишь контекстуально. По морфологическим характеристикам и особенностям орнаментации можно утверждать принадлежность сосудов к красноозерской культуре переходного периода от бронзового века к железному. Коллекция бронзовых изделий включает две круглые петельчатые бляхи, нож с аркой на кронштейне, иглу и две колокольчиковидные подвески. Перечисленные предметы находят аналоги в памятниках ирменской культуры поздней фазы бронзового века. Полученные материалы позволят по-новому понять некоторые процессы культурных трансформаций переходного времени от бронзового к раннему железному веку в лесостепном Прииртышье.

Археологические памятники, могильники, среднее прииртышье, ирменская культура, красноозерская культура, бронзовый век, ранний железный век, переходное время

Короткий адрес: https://sciup.org/14522214

IDR: 14522214 | УДК: 904.5

Текст научной статьи Могильник финальной бронзы на территории Омска

В сентябре–октябре 2015 г. авторами настоящей статьи было осуществлено археологическое наблюдение за выполнением работ по реставрации здания культурного центра «Эрмитаж-Си-бирь» и благоустройству прилегающей территории. Для размещения нового выставочного зала Омскому областному музею изобразительного искусства им. М. Врубеля передано историческое здание, расположенное по адресу: ул. Музейная, 4, в историческом центре города. Здание было построено в 1914 г. страховым обществом «Саламандра» на участке по ул. Гасфордовской (ныне – ул. К. Либкнехта), ближе к ул. Шприн-геровской (ныне – ул. Партизанская). В настоящее время здание является памятником культуры и находится под защитой государства. В текущем году строительные работы включали реконструкцию систем водоотведения, что предполагает производство земляных работ. Впрочем, наш интерес определялся не только указанными обстоятельствами.

В 1912 г. при строительстве здания страхового общества «Саламандра» рабочими были обнаружены и переданы в музей Западно-Сибирского отделения РГО археологические находки. А.Ф. Па-лашенков описал состав коллекции следующим образом: «Бронзовый нож, бляха, наконечник стрелы и пять человеческих черепов». Находка черепов позволила предположить, что при строительстве был обнаружен могильник, датированный по сопроводительному инвентарю II тыс. до н.э. и отнесенный к бронзовому веку [Палашенков, 1960, с. 16]. Позже нож из этой коллекции был упомянут Н.Л. Членовой как датирующий предмет ирменской культуры [Членова, 1994, с. 15, 42, рис. 1, 6, 7].

Таким образом, существование могильника бронзового века близ здания «Саламандры» предполагалось до проведения археологического обследования. В то же время множество вопросов, связанных с этим памятником, оставалось без ответа. Не была определена его культурно-хронологическая принадлежность, неизвестными оставались погребальный обряд и даже точное место расположения памятника. Дело в том, что здание «Саламандры» имеет два корпуса, один из которых выходит фасадом на ул. Музейную, а второй – на ул. К. Либкнехта, следовательно, находки, упомянутые выше, могли быть собраны на площади около 0,25 га. И наконец, с учетом размеров строительной площадки начала XX в., под сомнение ставился сам факт сохранности памятника. Без решения этих вопросов информация о находках, сделанных при строительстве здания «Саламандры», оставалась бы только историографическим фактом, не имеющим научного значения при решении проблем древнейшей истории региона.

Археологические полевые работы на территории выполнялись в форме археологического наблюдения, что накладывало определенные ограничения на методику и масштабы работ. Территория обследования был приурочена к линиям строительных траншей, одна из которых пролегала вдоль оси ул. Музейной, пересекая горизонталь террасы р. Омь, а вторая располагалась перпендикулярно первой. Всего исследовано четыре погре-

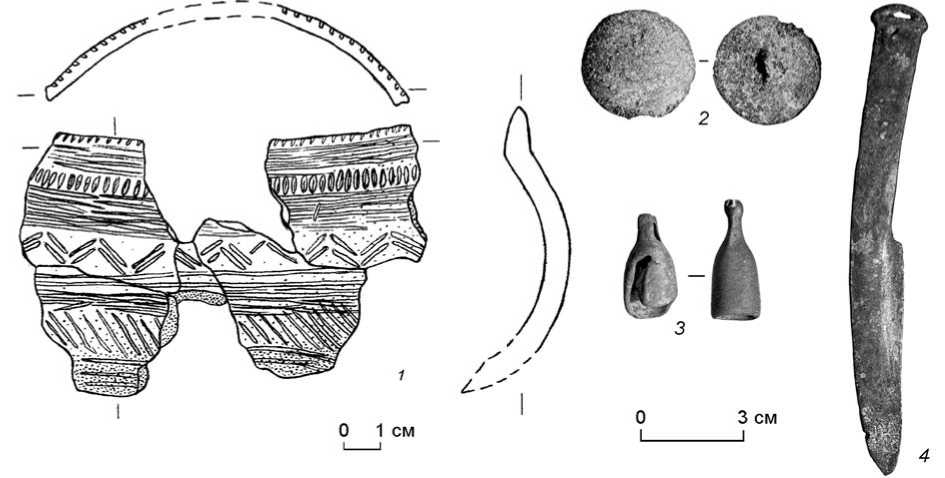

Могильник Омская крепость II, инвентарь: 1 – склейка сосуда, мог. 2; 2 – бронзовые бляшки, мог. 1; 3 – бронзовые подвески, мог. 2; 4 – бронзовый нож, мог. 1.

бения (судя по костяку, взрослых), совершенных по обряду ингумации.

Могила 1 представляет собой яму вытянутых пропорций, глубиной до 0,2 м от уровня материка, ориентированную по линии север–юг. Южная часть погребения, примерно до уровня колен, разрушена при сооружении траншеи. Костяк лежит вытянуто на спине, головой на север, кисти рук расположены на тазовых костях, череп – на затылочной кости, слегка склонен вправо. Сопроводительный инвентарь представлен двумя круглыми петельчатыми бляхами-нашивками из бронзы (см. рисунок, 2 ), обнаруженными у правой височной кости, и бронзовым ножом, лежавшим справа от таза (см. рисунок, 4 ).

Могила 2 выявлена по фрагментам костей человека, выступающим из гумусового слоя погребенной почвы. Захоронение совершено на уровне материка, контуры могильной ямы прослежены по характеру заполнения. Овальная яма имеет размеры 195 × 60 см, ориентацию по линии север–юг с отклонением 5° к востоку. Костяк лежит вытянуто на спине, головой на север, руки вытянуты вдоль тела. Верхняя часть костяка разрушена, кости груди и плечевого пояса лежат в беспорядке, череп – на левой скуле, лицевой частью обращен вниз, к ногам, нижняя челюсть разломана. Сопроводительный инвентарь представлен двумя бронзовыми колокольчиковидными подвесками (см. рисунок, 3 ), обломком бронзового изделия и развалом небольшого керамического сосуда, обнаруженным при разборке заполнения могилы (см. рисунок, 1 ).

Могила 3 обнаружена по находкам костей человека при зачистке стенки траншеи. Погребение совершено в яме подпрямоугольных очертаний, размерами 150 × 70 см, ориентированной по линии север–юг, углубленной в материк на 0,15 м. Кости лежат в беспорядке, сопроводительный инвентарь представлен обломком бронзовой пластины и небольшим кусочком оплавленной бронзы.

Могила 4 выявлена при выборке траншеи. Захоронение совершено в подовальной яме, ориентированной по линии запад–северо-запад – восток–юго-восток. Погребенный был уложен вытянуто на спине, головой на северо-запад, правая рука согнута в локте и уложена на кости таза. Череп разломан, осколки костей разбросаны по пространству могилы. Сопроводительный инвентарь представлен небольшим обломком бронзового изделия.

Кроме того, при вскрытии слоя, содержащего культурные остатки, обнаружены несколько разрозненных фрагментов керамики и два небольших скопления, одно из которых приурочено к могиле 2. 212

Полученная в результате раскопок коллекция включает фрагменты керамических сосудов и бронзовых предметов. В трех случаях встречены развалы сосудов, которые позволили реконструировать внешний вид изделий. Развал 1, обнаруженный при выборке заполнения могилы 2, содержал фрагменты небольшого горшковидного сосудика (диаметр по венчику – 11 см, высота – 7,5 см) с уплощенным округлым дном. Шейка сосуда скошена внутрь, внешняя поверхность имеет небольшой дугообразный поперечный изгиб, срез венчика прямой, скругленный, по внешнему краю орнаментирован насечками. Орнамент, покрывающий всю поверхность сосуда, демонстрирует четкую горизонтальную зональность. Шейка, плечики, тулово и придонная зона покрыты параллельными прочерченными линиями, переход к плечикам выделен пояском вертикальных насечек, от плечиков к тулову – двойным зигзагом, к придонной части – диагональными линиями, дно сосуда украшено линиями наколов. Развал 2 включает три крупных фрагмента, принадлежащих горшковидному слабопрофилированному сосуду с короткой прямой шейкой и округлым срезом венчика. Переход к плечикам оформлен вытяжным валиком. Орнаментальная схема построена по принципу горизонтальной зональности. Основным элементом являются прочерченные горизонтальные линии, разделенные двойным зигзагом или пояском ямок. Ряды ямок расположены под срезом венчика и у перехода к плечикам. Валик орнаментирован диагональными насечками. Придонная зона не орнаментирована. Описанные сосуды близки к посуде третьей группы, выделенной В.И. Молодиным на материалах барабинских памятников переходного времени от бронзового века к раннему железу [Молодин, 1984, с. 161]. Развал 3 включает фрагменты крупного горшковидного сосуда (диаметр по венчику – 30 см) с короткой прямой шейкой и прямым уплощенным срезом венчика. Шейка орнаментирована диагональной сеткой, образованной насечками, аналогичный орнамент покрывает и срез венчика, плечики – вертикальными защипами с диагональными насечками. Данный сосуд типологически близок к керамике второй группы из памятников Барабы переходного времени [Там же, с. 160].

Бронзовый нож относится к группе 15 минусинских ножей, по Н.Л. Членовой («ножи с аркой на кронштейне»), и по своим морфологическим признакам аналогичен экземпляру, обнаруженному в 1912 г. [Членова, 1994, с. 42, рис. 1, 6]. Ножи такого типа в эпоху поздней бронзы и в переходное время получают широкое распростра- нение в Сибири, Казахстане и других регионах [Там же, с. 15]. Географически ближайшие аналоги происходят с территории Барабы, из материалов раскопок городища Чича-1 [Молодин, 1984, с. 160, рис. 84, 5]. Интересны бронзовые колокольчиковидные подвески, точных аналогов которым нам пока найти не удалось.

Культурная и хронологическая принадлежность исследованного комплекса может определяться следующими соображениями. Бронзовый нож принадлежит к тому кругу ирменских древностей, бытование которых укладывается в рамки VIII–VII вв. до н. э. [Членова, 1994, с. 15]. В то же время отнесению к ирменской культуре всего комплекса противоречат как черты погребальной обрядности, так и полученная коллекция керамики. Ближайшие географически аналоги сосудам 1, 2 можно обнаружить в материалах расположенного в Омском р-не Омской обл. поселения Новотроицкое I, исследованного А.Я. Труфановым [Герасимов, 2010, с. 95, табл. 17, 1, 2 , 19, 3 ], а также в коллекции, собранной А.И. Герасимовым и И.Е. Скандаковым на территории г. Омска, на ул. Кемеровский спуск [Там же, с. 109]. А.Я. Труфанов относит красноозерский комплекс поселения Новотроицкое к финальному, инберенскому этапу красноозерской культуры, что не противоречит вышеприведенной датировке, но актуализирует северные культурные традиции [Труфанов, 1984, с. 69]. Проявлением последних можно считать и северную ориентацию погребенных вкупе с положением костяков вытянуто на спине [Очерки…, 1994, т. 2, с. 95]. Таким образом, можно полагать, что могильник, получивший название «Омская крепость II», оставлен носителями красноозерской культуры, населявшими лесостепную зону Омского Прииртышья в переходное время от бронзового к раннему железному веку.

Список литературы Могильник финальной бронзы на территории Омска

- Абрамова М.Б., Стефанов В.И. Красноозерская культура на Иртыше//Археологические исследования в районе новостроек Сибири. -Новосибирск: Наука, 1985. -С. 103-130.

- Герасимов Ю.В. Археологические памятники степного и южного лесостепного Прииртышья в коллекциях Музея археологии и этнографии Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского. -Омск: Издат. дом «Наука», 2010. -196 с.

- Молодин В.И. Бараба в эпоху бронзы. -Новосибирск: Наука, 1984. -185 с.

- Очерки культурогенеза народов Западной Сибири. -Томск: Изд-во ТГУ, 1994. -Т. 2: Мир реальный и потусторонний. -475 с.

- Палашенков А.Ф. Материалы к археологической карте Омска//Изв. Ом. отд. Геогр. о-ва Союза ССР. -Омск: Ом. кн. изд-во, 1960. -Вып. 3. -С. 3-21.

- Труфанов А.Я. Материалы к происхождению и развитию красноозерской культуры лесостепного Прииртышья//Проблемы этнической истории тюркских народов Сибири и сопредельных территорий. -Омск, 1984. -С. 57-77.

- Членова Н.Л. Памятники конца эпохи бронзы в Западной Сибири. -М.: Пущинский науч. центр РАН, 1994. -170 с.