Могильник Кротовский Елбан позднеирменского времени Новосибирского Приобья

Автор: Степаненко Дарья Владимировна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 5 т.8, 2009 года.

Бесплатный доступ

Могильники позднеирменской культуры - это немногочисленная группа памятников. 25 лет назад Е. А. Сидоровым был обнаружен комплекс археологических памятников Кротовский Елбан. В ходе раскопок был получен немногочисленный, но интересный материал. Находки из грунтового могильника этого комплекса (из трех погребений) представлены керамической посудой, обломком бронзового ножа и костями животных. Погребальный обряд данного памятника соответствует позднеирменской культуре. Таким образом, могильник датируется концом IX - началом VIII в. до н. э.

Новосибирская область, могильник, позднеирменская культура, погребение, погребальный обряд, керамика, культовая яма

Короткий адрес: https://sciup.org/14737130

IDR: 14737130 | УДК: 902.2

Текст научной статьи Могильник Кротовский Елбан позднеирменского времени Новосибирского Приобья

В 1984 г. Е. А. Сидоровым в ходе разведочных работ в Сузунском районе Новосибирской области, у с. Кротово, был обнаружен новый могильник позднеирменской культуры Кротовский Елбан.

На данный момент нам известно незначительное количество могильников поздне-ирменского времени. Это некрополь городища Чича-1 и курганный могильник Кама-1 в Барабинской лесостепи [Молодин и др., 2004. С. 261; Молодин, 1985. С. 171]; на территории Приобья А. В. Матвеев относит к позднеирменскому этапу курганный могильник Ордынское-1г [Матвеев, 1993. С. 133]. Д. В. Папин выделяет позднеирмен-ский комплекс на грунтовом Могильнике-5 археологического комплекса Малый Гонь-бинский Кордон I [Кунгуров, Папин, 2001. С. 67]. На территории Кузнецкой котловины, где раннее время для ирменской культуры представлено достаточно широко, памятников позднеирменского времени на данный момент неизвестно. Таким образом, мы имеем слабое представление о поздне-ирменских могильниках. Поэтому публикация материалов раскопок могильника Кро-товский Елбан из научного наследия Е. А. Сидорова, несомненно, представляет большой интерес. Данный памятник также интересен еще и тем, что является археологическим комплексом, включающим, кроме грунтового могильника, курган и поселение [Охрана…, 2004. С. 95].

Памятник расположен в пойме правого берега р. Обь, в 4 км к югу от с. Кротово. В 750 м к югу от него протекает р. Иня, по которой проходит граница Новосибирской области и Алтайского края. Урочище Елбан представляет собой подтреугольную в плане возвышенность длиной 350 м, шириной 250 м и высотой над уровнем воды 10 м. Древесная растительность на нем полностью отсутствует. Длительное время распахивался. К моменту обследования пашня была заброшена и образовалась залежь. Ел-бан сложен из суглинков и тяжелых супесей палевого цвета. Его западный склон крутой, остальные пологие. По сообщению местных жителей, на поверхности Елбана неоднократно выпахивались керамика и кости человека.

При осмотре всего возвышенного урочища Кротовский Елбан, в северной его части, был обнаружен распаханный курган диаметром 16 м и высотой 25 см. В западной части возвышенности был собран подъемный материал – фрагменты сосудов этапа финальной бронзы. На месте находки зало-

Работа выполнена по материалам, полученным Е. А. Сидоровым в ходе изучения памятника Кротовский Ел-бан. Публикуется в память об этом талантливом исследователе, трагически погибшем в археологической экспедиции.

ISSN 1818-7919

Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2009. Том 8, выпуск 5: Археология и этнография

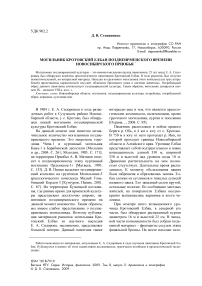

жен шурф 2 × 2 м, который затем был развернут в раскоп размерами около 5 × 6 м (общей площадью 28 кв. м), ориентированный по сторонам света (рис. 1).

Верхний слой раскопа представлял собой залежный, слабо задернованный суглинок темно-серого цвета мощностью 35–30 см. В нем были встречены отдельные фрагменты костей человека и керамики. В квадрате Б3 обнаружены остатки погребения № 3 (описание будет дано ниже), которое почти полностью было распахано. Ниже шел слой непотревоженного суглинка, по цвету не отличающийся от верхнего. Общая мощность слоя составляет 60–65 см. В непотревоженной части культурного слоя также были встречены фрагменты керамики и кости животных, что свидетельствует о расположении могильника на периферийной части поселения.

На площади раскопа было обнаружено три погребения.

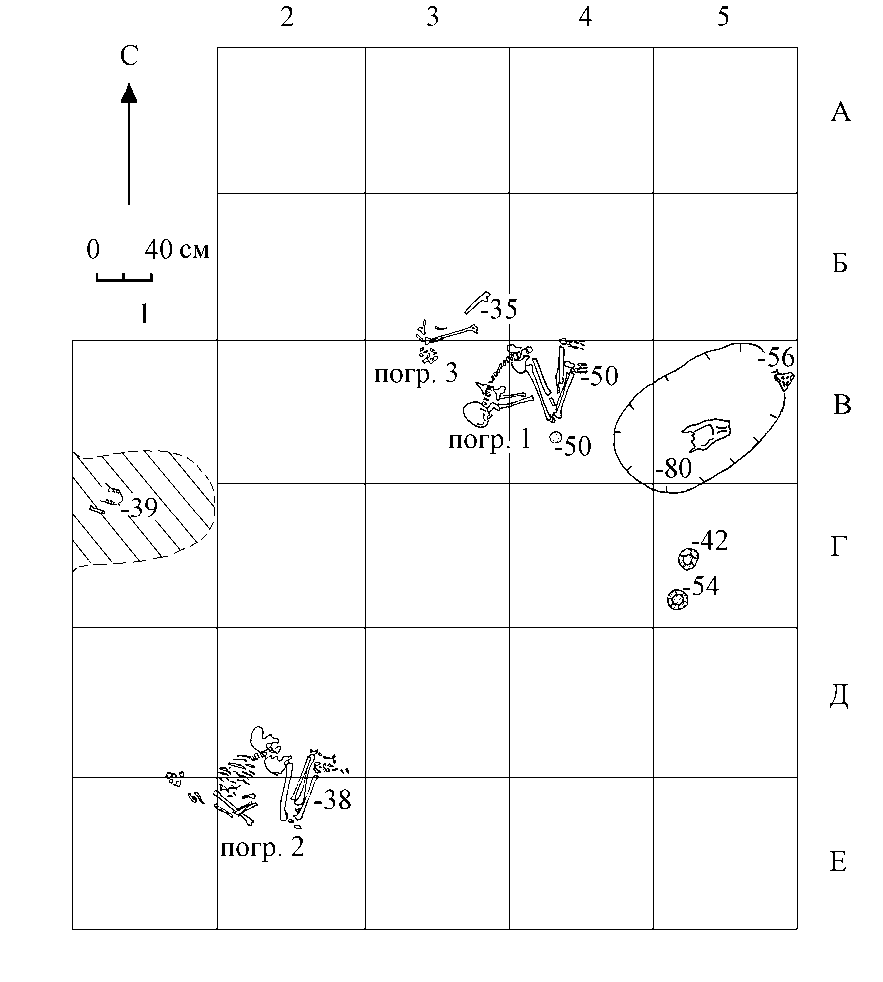

Погребение № 1 расположено в квадратах 3–4 В на глубине 50 см от нулевой отметки, на уровне древней поверхности. Скелет, принадлежавший взрослой женщине, лежал скорченно на правом боку. Ориентирован головой на юго-юго-запад. Руки были согнуты в локтях, кисти находились перед лицом. Сохранность костей хорошая (см. рис. 1). У колен располагался небольшой керамический сосуд (рис. 2).

Погребение № 2 расположено в квадратах 1–2 ДЕ на глубине 38 см. Потревожено вспашкой. Скелет располагался скорчено на правом боку, головой на юго-запад. Плугом слегка перемещена левая тазовая кость. Левая бедренная кость отсутствует. Сломана левая плечевая кость. От черепа сохранись лишь фрагменты нижней челюсти (см. рис. 1). По-видимому, за затылочной частью черепа находился небольшой сосуд, который также пострадал от плуга и сохранился во фрагментированном состоянии. Возле

Рис. 1. План раскопа памятника Кротовский Елбан

Рис. 2. Керамический сосуд из погребения № 1 памятника Кротовский Елбан

I_________I_________I

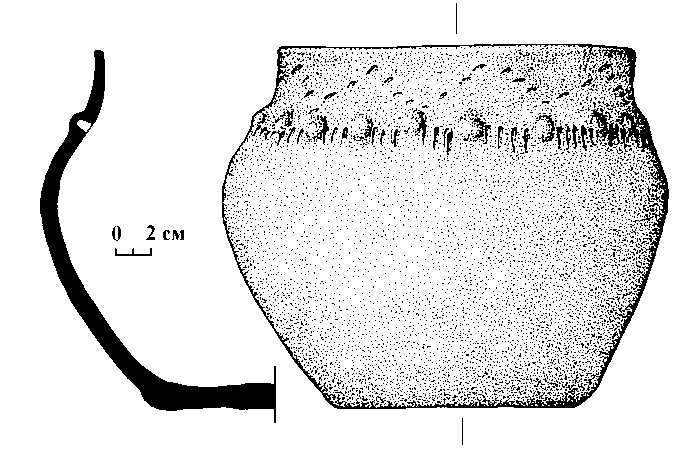

Рис. 3. Инвентарь с памятника Кротовский Елбан:

1 , 2 – керамические сосуды с площади раскопа; 3 – обломок бронзового ножа из погребения № 2 (авторский рисунок Е. А. Сидорова)

коленей умершего расположен обломок лезвия бронзового ножа (рис. 3, 3 ).

Погребение № 3. Расположено в квадратах 3 БВ на глубине 35 см. Почти полностью уничтожено вспашкой. Сохранились лишь кости правой руки, лопатка, небольшие фрагменты черепа (см. рис. 1) . Ориентацию и положение скелета восстановить не удалось.

В квадрате 5 Г на глубине 42 см и 54 см от нулевой отметки, на уровне древней поверхности, обнаружены два небольших сосуда (рис. 3, 1 , 2 ), которые стояли вверх горловинами на расстоянии 15 см друг от друга.

В квадратах 5 В, 4 В на уровне материка обнаружена яма овальной формы размерами 1,3 × 0,8 м (см. рис. 1). Глубина ямы 15 см от уровня материка, стенки вертикальные. Заполнена темно-серой супесью. На дне ямы, в ее центральной части, в перевернутом положении обнаружен череп животного (крупный рогатый скот), ориентированный мордой на северо-восток.

В квадратах 1 ВГ на глубине от 39 до 65 см встречено зольное пятно, в котором находились кости лошади, мелкого рогатого скота и фрагменты керамики. Не исключено, что зольное пятно имеет отношение к поселенческому комплексу 1 .

1 Поселение также является частью археологического комплекса Кротовский Елбан, выделенного

Исходя из вышесказанного, мы можем охарактеризовать погребальный обряд населения, оставившего могильник. Так, погребения были совершены выше уровня материка, на уровне древней поверхности, либо в незначительных углублениях. Первое и второе погребения образуют ряд по линии юго-запад – северо-восток, третье располагалось северо-западнее погребения № 1. Погребенные из захоронений № 1 и 2 лежат на правом боку, в скорченном положении, ориентированы головой на юго-запад и юго-юго-запад. Данный погребальный обряд характерен для ирменской культуры и находит широкие аналогии [Молодин, 1985. С. 134; Бобров, 1992. С. 67; Новикова, 1995. С. 49].

Наличие ямы с захоронением черепа лошади является распространенным явлением в могильниках данной культуры на территории Кузнецкой котловины и чаще всего носит ритуально-жертвенный характер [Ковалевский, 2004. С. 19]. Для Барабинской лесостепи и территории Приобья наличие таких ям не является характерной чертой, поскольку на данных территориях кости животных и целые черепа, как правило, встречающиеся в насыпях курганов и в заполнении ровиков и оградок, являются остатками поминальной тризны [Молодин, 1985. С. 133–134; Матющенко, 2006. С. 21] Однако известен случай расположения ямы с костями животных рядом с захоронением человека на памятнике Чича-1 [Молодин и др., 2004, С. 253]. Возможно, наличие таких культовых ям следует считать чертой памятников позднеирменского этапа на территории Новосибирской области.

Инвентарь данного памятника заслуживает отдельного внимания. Керамика представлена тремя сосудами горшковидной формы. Два из них круглодонные (рис. 3, 1, 2), а один – плоскодонный, однако первоначально у него было сформовано округлое днище, которое в дальнейшем было уплощено (см. рис. 2). В одном случае венчик практически прямой, остальные отогнуты наружу. Срез венчиков округлый (см. рис. 2; 3, 1, 2). У круглодонных сосудов плечики слегка намечены, плоскодонный же характеризуется узкой горловиной, расширенными плечиками и плавным сужением к донной части. В декоре круглодонной посуды представлены горизонтальные ряды наклонных насечек, двойной зигзагообразный поясок, выполненный гребенчатым штампом. Орнаментом покрывалась лишь зона венчика. Аналогии данной посуде мы находим на памятниках Чича-1, в слое 3 раскопа 17 [Молодин и др., 2004. С. 111, рис. 163, 7], в слое позднеирменской культуры памятника Омь-1 [Мыльникова, Чемякина, 2002. С. 41, рис. 28, 1, 2; С. 42, рис. 29, 1, 2] и в могилах позднеирменского комплекса могильника 5 Малого Гоньбинского Кордона I [Кунгуров, Папин, 2001. С. 61, рис. 4, 5; С. 63, рис. 6, 3].

При сохранении пропорций круглодонной посуды в орнаментации и оформлении венчика прослеживаются черты позднеир-менской культуры. Сосуд, сопровождавший погребение (см. рис. 2), по своей форме и орнаменту на шейке (горизонтальный ряд жемчужин, разделенных вертикальными насечками) также характерен для позднеир-менских памятников. Он представляет особый интерес, так как подобные сосуды известны, в основном, в поселенческих комплексах [Молодин, 1985. С. 156; Матвеев, 1993. С. 128] и не представлены в погребальных.

Обломок бронзового ножа (см. рис. 3, 3 ) имеет широкие аналогии – такие ножи встречаются на ирменских памятниках и получают дальнейшее развитие в переходное от бронзового к железному веку время [Абдулганеев и др., 1996. С. 15, рис. 4, 1 ; С. 19].

Таким образом, можно сделать вывод, что ирменские традиции в погребальном обряде, хорошо известные на всей территории распространения данной культуры, сохраняются и в позднеирменское время. Все вышесказанное позволяет отнести могильник Кротовский Елбан к позднему этапу культуры и датировать концом IX – началом VIII в. до н. э.