Могильник периода поздней бронзы в Сагайской степи (Станция Камышта-7): обзор раскопок 2023 года

Автор: Тимощенко А.А., Выборнов А.В., Давыдов Р.В., Морозов А.А., Мамаева А.К., Долганов В.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Спасательные археологические работы

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены первые сведения об исследованном спасательными раскопками могильнике Станция Камышта-7, расположенного в Сагайской степи в центральной части Южно-Минусинской котловины (Аскизский р-н Республики Хакасия). Могильник находится на окраине надпойменной возвышенности в правобережье долины р. Камышта, у подошвы восточного склона горы Сарж. Большая часть территории могильника нарушена при прокладке оросительных каналов и строительстве железной дороги сформирована насыпь дороги, срезан грунт с частью погребений, вся поверхность покрыта отложениями, интенсивно сформировавшимися за десятилетия функционирования современной инфраструктуры. В связи с этим на современной дневной поверхности не видна большая часть оград. В ходе раскопок общей площадью ок. 18 тыс. м2 изучены 170 погребальных и поминальных объектов разной степени сохранности, обозначенных как курганы. Исследовано 293 погребения. Курганы погребальные структуры могильника представлены одиночными или группами оград из вертикально вкопанных плит песчаника и обломков породы, с насыпью и без таковой, с каменной кладкой и без, с каменными ящиками и без таковых. Размеры погребальных сооружений от 1 (детские могилы) до 20 м (каменно-земляные насыпи). Большая часть могил была нарушена в древности. Конструкция погребальных сооружений, расположение тела и сопроводительного инвентаря различаются. Предположительно, вариативность курганов отражает хронологическую и социальную дифференциацию создателей могильника. На основании известных аналогий инвентарю и погребальным конструкциям исследованные структуры связаны с этапами I-III периода поздней бронзы (карасукская и лугавская культуры).

Хакасско-минусинская котловина, южно-минусинская котловина, сагайская степь, река камышта, период поздней бронзы, карасукская культура, лугавская культура, могильники, курганы, каменные ограды

Короткий адрес: https://sciup.org/145146575

IDR: 145146575 | УДК: 903.5 | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.1155-1161

Текст научной статьи Могильник периода поздней бронзы в Сагайской степи (Станция Камышта-7): обзор раскопок 2023 года

В последней фундаментальной работе по периоду поздней бронзы Хакасско-Минусинской котловины говорится, что изучено уже свыше 3 500 погребений на 170 могильниках [Поляков, 2022б, с. 230]. Этот весьма крупный объем источников накапливался и интерпретировался около ста лет. В 2023 г. спасательные археологические раскопки в зоне строительства железной дороги в районе станции Камышта привели к открытию 165 объектов (293 могилы), связанных с погребальной деятельностью местного населения в конце II – начале I тыс. до н.э. Столь крупный массив данных находится на стадии обработки, в настоящей статье представляются первые данные о составе полученных источников.

Материалы полевых работ

Могильник Станция Камышта-7 расположен в Сагайской степи, под которой подразумевается территория вдоль левобережья р. Абакан от долины р. Аскиз на юго-западе до р. Камышта и г. Уй-таг на северо-востоке, ограниченная серией хребтов на северо-западе. Он расположен на северной окраине этого района, на небольшом незатапливае- мом возвышении над высокой поймой р. Камышта, на расстоянии ок. 1 км к юго-востоку от подножия гор Сарж. Это равнинная поверхно сть со слабым уклоном в сторону русла Абакана (рис. 1). Сейчас ландшафт здесь значительно изменен железными и автомобильными дорогами, многочисленными каналами, в т.ч. большим Сагайским магистральным каналом, а также распашкой и строениями. Но по всей степи ярко выделяются крупные насыпи курганов тагарской и те синской культур. В этой местности они не образуют плотных скоплений и не так сконцентрированы, как южнее, в Могильной степи, или севернее – на северном и западном склонах г. Уйтаг. Судя по раскопкам в зоне строительства железной дороги, курганы раннего железа в Сагайской степи также многочислены, но в настоящее время менее выражены. Могильники же предшествующих эпох практически не видны. Границы могильника Станция Камышта-7 выделены в ходе разведки ИАЭТ СО РАН в 2021 г. в сотрудничестве с НПО АИКЭ (г. Абакан).

Согласно материалам разведки, могильник представлен слабовыраженными на современной поверхности следами каменных конструкций курганов, отнесенных к периоду поздней бронзы. В качестве курганов на плане могильника выделялись и углы

Рис. 1. Схема расположения могильника Станция Камышта-7 в Республике Хакасия.

от каменных конструкций, и аморфные скопления, и отдельные крупные камни. В раскопе многие из этих конструкций подтвердились, но бόльшая часть объектов никак не были выражены на современной поверхности. Техногенная нагрузка на могильник чрезвычайно велика – по центральной части могильника проложена железная дорога, выемкой от которой уничтожена часть курганов, а иная часть покрыта насыпью; вдоль северо-восточной и юго-западной окраин пролегают оросительные каналы.

В 2023 г. раскоп обусловлен разделом про екта по обеспечению сохранности памятника и разделен на две части. Большая часть – раскоп 1 площадью 11 829,26 м2 с северо-западной стороны железной дороги. Раскоп 2 площадью 6 092,64 м2 вытянут с юговосточной стороны железной дороги. Кроме того, часть погребальных комплексов изучена методом археологического наблюдения в зоне сплошных нарушений в центре раскопа 2.

В стратиграфии раскопа выделяется два основных комплекса: верхний техногенный, представленный пылеватым серовато-бурым суглинком с насыщенной гумусированностью в кровле; сохранившиеся естественные отложения представлены светло-бурым суглинком, мелкокомковатым, светлеющим в глубину, а также редкими остатками более темных суглинков – следами гумусированного слоя, сформировавшегося после сооружения могильника. На отдельных курганах в стратиграфии прослеживается выкид грунта из могильных ям и погребенная древняя поверхность. В раскопе не обнаружено убедительных стратиграфических свидетельств перекрытия смежных погребальных комплексов.

В пределах раскопа выявлены разной степени сохранности остатки каменных конструкций курганов, связываемых с периодом поздней бронзы. Могильник относительно плотный, максимальное расстояние между курганами не превышает 15 м. Плотность погребальных объектов понижается к южной и северной окраинам раскопа и могильника.

Классификация погребальных сооружений могильника

Раскопки могильника Станция Камышта-7 позволили исследовать в общей сложно сти 165 курганов, сформированных 283 конструкциями (109 одиночных и 174 объединенных в группы до семи вплотную построенных сооружений). Расчищено в совокупности 293 погребения. Как «курганы» обозначены структуры, которые выделяются в плане как отдельные сооружения, связанные с могилами. Курганы могут включать несколько конструкций и могил.

На основании конструктивных особенностей и характеристик погребального обряда выделяется четыре группы объектов. При выделении групп принимались во внимание культурно-хронологиче- ски значимые признаки, определенные для могильников поздней бронзы [Поляков, 2022б, с. 231–232]. В связи со значительным техногенным нарушением и разграблением в древности, часть параметров реконструируется.

Основные группообразующие признаки: наличие и форма оград из плит песчаника; наличие, форма и размеры выкладок. Также при характеристике групп учтены следующие параметры: ориентация сооружений; количество могил и их расположение в оградах или выкладках; характер перекрытий и внутримогиль-ных конструкций; ориентация, поза и расположение погребенных в могилах. Группировка производится с целью упорядочения массива материала и имеет предварительный характер.

Выделено четыре основных группы объектов.

Первая группа – сооружения с прямоугольной оградой из вертикально вкопанных плиток песчаника, без заполнения, с погребениями в каменных ящиках в центре периметра, с перекрытиями из горизонтально уложенных плит песчаника.

Ограды подквадратной формы, редко встречаются вытянутые (медианное соотношение длины к ширине 1,2). Сооружения ориентированы по оси юго-запад – северо-восток.

В рамках группы можно выделить два варианта, которые выделяются на основании группировки оград и погребений.

Первый вариант – одиночные ограды с одной могилой в центре. Их размеры в целом крупные (медианная площадь 10,09 м2). Встречаются как небольшие (2,9 м2), так и достаточно обширные варианты (97,2 м2). Внутри оград по одной могиле.

Второй вариант – ограды, которые являются частью конструкций из нескольких примыкающих оград или основной ограды и пристроек (до семи оград в кургане). Ограды заметно меньше (от 1,8 до 26 м2, медианная площадь 6,9 м2). Внутри одной ограды может быть как одна, так и две могилы.

Внутримогильные конструкции и характер погребений одинаковы для обоих вариантов. Каменные ящики сооружены двумя способами. Первый – установка плит с соединением по углам «встык». Второй – плиты продольных стенок ящика опираются на поперечные стенки и выступают за их границы на 10–50 см. Второй способ установки плит преобладает у объектов второго варианта. Ящики ориентированы по оси юго-запад – северо-восток.

В придонной части ящика располагается один погребенный. Он уложен либо в центральной части могилы вытянуто на спине или левом боку, либо вдоль юго-восточной стенки вытянуто или скорчено на левом боку. Напротив погребенного, в западном углу, установлены 1–2 керамических сосуда. Вдоль северо-западной стенки располагались ко сти рогатого скота (погребальная пища в виде частей коровы или барана).

Редко встречается вариант расположения покойного вдоль северо-западной стенки, головой на северо-восток.

К данной группе могут быть отне сены 73 конструкции в 60 курганах. К первому варианту – 27 конструкций в 27 курганах. Ко второму варианту – 46 конструкций в 33 курганах.

Вторая группа – прямоугольные ограды из вертикально вкопанных плиток песчаника с заполнением из обломочного камня, уложенного в один ряд. В большинстве случаев (27) заполнение не полное – в центральной части над могилой остается свободное пространство. Также встречается (5 случаев) сплошное заполнение. Ограды, как одиночные, так и пристроенные друг к другу в рамках курганов, содержащих до шести сооружений. Конструкции разноразмерные, включают маленькие и крупные варианты (от 2 до 113 м2). Зафиксированы подквадратные и вытянутые прямоугольные формы. Неустойчива также ориентация оград. В основном они вытянуты по оси юго-запад – северо-восток, но периодически встречается ориентация по линии юго-восток – северо-запад.

В границах ограды находятся одна или две могилы, ориентированные по линии юго-запад – северо-восток. Погребения представлены каменными ящиками с перекрытиями из плитняка и обломочного камня. Чаще встречается способ сооружения с опорой выступающих продольных стенок на поперечные элементы, но ящики, построенные «встык», тоже есть.

В придонной части ящиков располагалось по одному погребенному. Положение тела достаточно устойчивое – вытянуто или скорченно на левом боку вдоль юго-восточной стенки. Напротив покойного, в западном углу располагался один керамический сосуд, вдоль северо-западной стенки – заупокойная пища (кости рогатого скота).

Ко второй группе можно отнести 32 конструкции в 26 курганах.

Третья группа – сооружения в виде оград из обломочного камня. Ограды одиночные или пристроены друг к другу до семи конструкций в одном кургане. Площадь небольшая, в основном от 1 до 12 м2 (медианная площадь 7,98 м2).

По характеру заполнения внутри оград выделяются два варианта. Первый вариант – ограды с пустым пространством внутри периметра. Их большинство (66 случаев). Встречаются подквадратные и округлые или вытянутые формы. Второй вариант – округлые ограды со сплошным заполнением (6 случаев).

Внутри оград расположено по одной могиле как в центре периметра, так и со смещением к северо-восточной или юго-восточной стенкам. Могилы ориентированы по оси юго-запад – северо-восток. В единичных случаях зафиксирована ориентировка по линии запад–восток. Перекрытия сформированы плитняком и обломочным камнем.

Внутримогильные конструкции представлены каменными ящиками. Доминирует способ сооружения с опорой выступающих продольных плит на поперечные стенки, хотя вариант «встык» также встречается.

В придонной части ящиков находилось по одному погребенному. Покойные укладывались либо вытянуто на спине, либо вытянуто или скорченно на левом боку, в центральной части или у юго-восточной стенки ящиков. Керамический сосуд и заупокойная пища помещались вдоль северо-западной стенки или в западном углу.

К описанной группе могут быть отнесены 72 конструкции в 64 курганах. К первому варианту – 66 конструкций в 58 курганах. Ко второму варианту – 6 конструкций в 6 курганах.

Четвертая группа – сооружения в виде подпрямоугольных оград, выложенных из обломочного камня в один ряд. В отдельных случаях в оградах фиксируются невысокие угловые стелы. Ограды одиночные или формируют группы вплоть до шести примыкающих друг к другу сооружений. Пространство внутри в ряде случаев заполнено сплошными однослойными выкладками из обломков породы. Сооружения разноразмерные (2,2–48,0 м2), в целом достаточно крупные (медианная площадь 13,3 м2). Форма близка к квадратной, редко встречаются вытянутые ограды.

Внутри сооружений зафиксировано по одной могиле с перекрытием из обломочного камня в один слой. Захоронения совершались в грунтовых могильных ямах, редко с обкладкой периметра на уровне древней дневной поверхности. Обкладка выполнялась из обломочного камня в один ряд. Ямы ориентированы по оси юго-запад – северо-восток.

Внутри могил находилось по одному погребенному. Характерно размещение тела в центральной части ямы или, реже, у юго-восточной стенки, вытянуто на спине. Поза вытянуто или скорченно на боку встречается только в отдельных случаях. Погребенный ориентирован головой преимущественно на юго-запад. Один или два керамических сосуда и остатки погребальной пищи, как и в других типах, размещались напротив тела, как правило, вдоль северо-западной стенки (сосуды в западном углу).

К четвертой группе относятся 39 конструкций в 32 курганах.

В большинстве случаев конструкции, составляющие курганы, относятся к одной группе, но на 27 курганах встречены разные ограды. Сооружения первой группы чаще прочих присутствуют в смешанных курганах (24 случая). Как правило, они сочетается с конструкциями второй и третьей групп. Наиболее распространена комбинация конструкций первой и третьей групп (15 случаев). Реже прочих в смешанных курганах фиксируется четвертая группа (5 случаев, с оградами первой и третьей групп).

Помимо сооружений с оградами в ходе раскопок выявлены могилы без дополнительных конструкций, которые либо отсутствовали изначально, либо не сохранились. Всего выявлено 62 могилы, в том числе 46 каменных ящиков и 16 грунтовых ям. В каждой могиле располагался один погребенный, уложенный, как и в случае с выделенными группами, вытянуто на спине или на левом боку, головой на юго-запад. Вдоль северо-западной стенки располагались керамические сосуды и заупокойная пища.

Культурно-хронологическая атрибуция могильника

Выделенные группы позволяют структурировать полученный археологиче ский материал. Исходя из рассмотренных параметров, а также характеристик погребального инвентаря выполнена первичная культурно-хронологическая привязка конструкций могильника Станция Камышта-7. При этом использовались следующие группы признаков:

-

1. Конструкция – наличие и размеры прямоугольной ограды, наличие и форма обкладки или заполнения ограды.

-

2. Структура могилы – тип внутримогильной конструкции; тип перекрытия; расположение и ориентация костяка.

-

3. Состав погребального инвентаря. Основное внимание при первичном анализе уделяется бронзовым ножам (коленчатые или спрямленные лезвия без рукоятки) и орнаментации керамических сосудов (прочерченные линии – ряды под венчиком или сложные композиции; гребенчатый штамп).

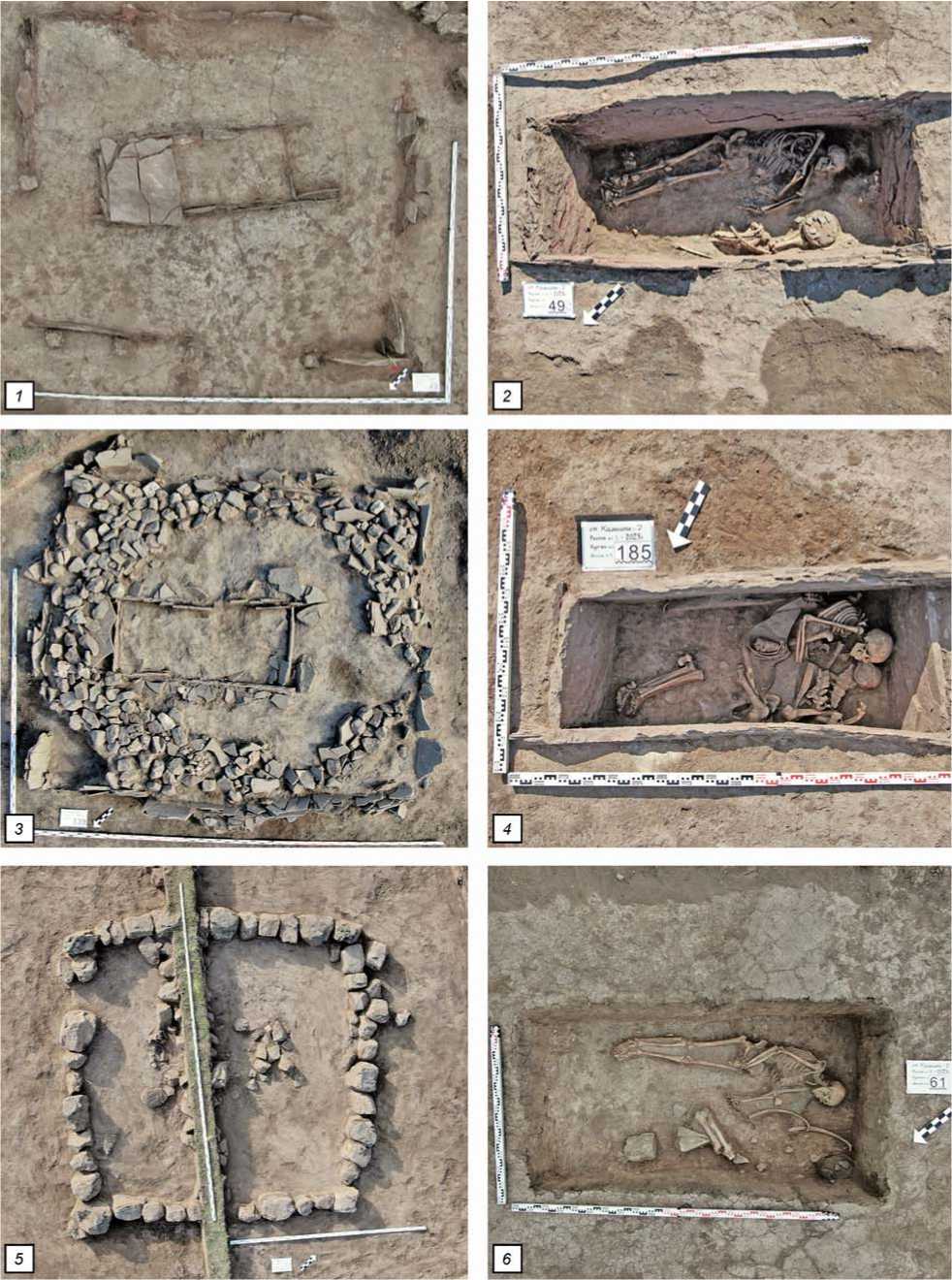

Первый вариант первой группы конструкций может быть отнесен к наиболее раннему периоду формирования могильника – I карасукскому этапу периода поздней бронзы (XIII–XI вв. до н.э.). Для данного хронологического отрезка характерны сооружения с прямоугольными оградами из вертикально вкопанных плит песчаника без заполнения с погребениями в каменных ящиках в центре [Тимощенко и др., 2022]. Плиты для ящика и ограды, как правило, хорошо подготовленные, примерно равной небольшой толщины (около 3–4 см) (рис. 2, 1, 2 ).

Погребенный уложен преимущественно вытянуто на спине, либо вытянуто или скорченно на левом боку, в центре или вдоль юго-западной стенки. Напротив, в западном углу, расположены один или два керамических сосуда, вдоль северо-западной стенки – сопроводительная пища.

Керамические сосуды – шаровидной формы с уплощенным дном, орнаментированные зубчатым оттиском зигзагами, равносторонними треугольными шевронами, рядами округлых вдавлений под венчиком. Бронзовые ножи коленчатые, без ярко выраженного перехода к рукояти, с простым или коленчатым навершием. В составе погребального инвентаря так- же присутствуют – бронзовые бляшки, иглы, кольца, пластины, [Поляков, 2022б, с. 258, рис. 129, 131, 139; Лазаретов, Поляков, 2008, рис. 4].

Второй этап формирования погребальных сооружений соотносится с хронологическими горизонтами III-а и III-б лугавского этапа периода поздней бронзы (XI–X вв. до н.э.). Конструкции этого времени представлены вторым вариантом первой группы, второй группой и вариантом вторым третьей группы. Они образуют отдельные курганы либо пристроены к более ранним сооружениям (рис. 2, 3 , 4 ).

Характерной особенностью является начало использования обломочного камня. Он применяется и для строительства оград, и для заполнения внутреннего периметра. Внутри оград – одна или несколько могил в каменных ящиках. Плиты для ящиков разного размера, часто без выравнивания кровли.

Погребенный уложен преимущественно на левый бок вдоль стенки, головой либо на юго-запад, либо на северо-восток, хотя поза вытянуто на спине начинает встречаться чаще. Напротив погребенного установлены один керамический сосуд и заупокойная пища.

Керамические со суды про стой открытой либо шаровидной формы орнаментированы 3-5 горизонтальными прочерченными линиями в зоне шейки, поясками ямочных вдавлений, оттисками из рядов гребенчатого орнамента в верхней трети сосудов. Бронзовые ножи слабо изогнутые, с кольцевидным на-вершием. В составе погребального инвентаря – бронзовые бляшки, лапчатые подвески, треугольные нашивки, височные кольца, перстни с двумя конусами [Поляков, 2022а, рис. 5; 2022б, с. 274].

Третий этап освоения площади могильника связан с конструкциями первого варианта третьей группы и четвертой группой. Они относятся к этапу III периода поздней бронзы и могут ассоциироваться с горизонтами III-б и III-в (XI–IX вв. до н.э.). Конструкции, как правило, образуют отдельные курганы, очень редко построены вплотную к более ранним оградам (рис. 2, 5 , 6 ). Они локализуются в северной части могильника.

Для данных этапов характерен отказ от использования плитняка при сооружении оград. Периметр конструкций оформлен из обломочного камня. В отдельных случаях выделяются угловые камни. В ряде случаев фиксируется заполнение периметра из обломков породы.

Подавляющая часть конструкций содержит одну центральную могилу, в одном случае зафиксирован факт наличия двух могил; судя по их равноудаленному от центра кургана расположению они являются одновременными, также в двух случаях зафиксированы небольшие пристройки с северо-восточной стороны основных оград с детскими могилами. Погребенный уложен в центре ямы, преимущественно на спине, хотя редко сохраняется положение на левом боку. Голова ориентирована на юго-запад. Напротив

Рис. 2. Могильник Станция Камышта-7, примеры курганов по хронологическим этапам.

1–2 – ранний этап: 1 – курган 49, конструкция; 2 – курган 49, могила 1; 3–4 – средний этап: 3 – курган 139, конструкция; 4 – курган 185, могила 1; 5–6 – поздний этап: 5 – курган 2, конструкция; 6 – курган 61, могила 1.

погребенного установлены один керамический сосуд и заупокойная пища.

Керамические сосуды шаровидной формы орнаментированы 3-4 горизонтальными прочерченными линиями в зоне шейки, оттисками из рядов гребенчатого орнамента либо не орнаментированы. Бронзовые ножи коленчатой формы, с ярко выраженным уступом н орнаментированной рукоятью, кольцевидным, шарообразным, грибовидным или восьмеркообразным навершием. В составе погребального инвентаря – височные кольца, перстни с двумя конусами, розетки, бронзовые бляшки, ПНН [Лазаретов, Поляков, 2008, с. 46; Поляков, 2022а, рис. 3; 2022б, с. 275].

По итогам первичного планиграфического анализа сделаны два основных вывода:

-

1. Часть курганов группируются в ряды, которые ориентированы по линиям юго-запад – северо-восток.

-

2. Объекты первого этапа локализуются в центральной части могильника в виде разряженных рядов, второго – занимают периферию и пространство между курганами 1 этапа. Курганы третьего этапа формируют выраженную локальную группу на восточной окраине могильника.

Заключение

Могильник Станция Камышта-7 отличается большим количеством и высокой плотностью разновременных погребений периода поздней бронзы от ее ранних этапов до перехода к раннему железу. Вероятно, эта площадка над долиной Камышты была основным ме стом захоронений на северной окраине Сагайской степи с начала периода поздней бронзы и оставалась таковой до начала скифской эпохи. Такая эпохальная однородность ярко отличает могильник от окружающих некрополей. В 2,5 км к северо-востоку от Станции Камышта-7 находится хорошо изученный могильник Усть-Камышта-1, расположенный вплотную к пойме Камышты между подошвами господствующих вершин Саржа и Уйтага, который, по-видимому, оставался важнейшим местом захоронений от эпохи средней бронзы до конца тагарской культуры [Поляков, 2022б, с. 179, 190].

Разнообразие конструктивных вариантов курганов и характера погребений, с одной стороны, демонстрирует трансформацию относительно постоянной концепции погребального сооружения, связанной с изменением состава населения. С другой стороны, такая вариативность должна отражать социальную структуру создателей могильника; мы предполагаем, что планиграфия могильника показывает группировку и взаимозависимость членов общества.

Анализ полученных материалов выполнен в рамках проекта НИР ИАЭТ СО РАН FWZG-2022-0007 «Геохронология культурно-исторических процессов в плейстоцене-голоцене Северной Азии на основе комплексного исследования гео-археологических объектов» (А.А. Тимощенко, А.В. Выборнов, А.А. Морозов). Статистическая обработка признаков выполнена в рамках проекта FWZG-2022-0009 «Цифровизация процессов изучения древнейшей и древней истории Евразии» (Р.В. Давыдов)

Список литературы Могильник периода поздней бронзы в Сагайской степи (Станция Камышта-7): обзор раскопок 2023 года

- Лазаретов И.П., Поляков А.В. Хронология и периодизация комплексов эпохи поздней бронзы Южной Сибири // Этнокультурные процессы в Верхнем Приобье и сопредельных территориях в конце эпохи бронзы. - Барнаул: Концепт, 2008. - С. 33-56. EDN: XGOMGX

- Поляков А.В. К вопросу о классификации и хронологии бронзовых ножей периода поздней бронзы Минусинских котловин // Археологические вести. - 2022а. - № 34. -С. 147-162. EDN: WNDWPP

- Поляков А. В. Хронология и культурогенез памятников эпохи палеометалла Минусинских котловин. - СПб.: ИИМК РАН, 2022б. - 364 с. EDN: EVAOGE

- Тимощенко А. А., Давыдов РВ., Акимова Е.В., Мамаева А.К. Исследования могильника Уйтаг-15 в Республике Хакасия в 2022 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ ОС РАН, 2022. - Т. XXVIII. -С. 1029-1037. EDN: SSEVSB