Могильники эпохи бронзы Сябаньди на Восточном Памире (Синьцзян, Китай)

Автор: Молодин В.И., Комиссаров С.А., Ван Пэн

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XIX, 2013 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521975

IDR: 14521975

Текст статьи Могильники эпохи бронзы Сябаньди на Восточном Памире (Синьцзян, Китай)

Находки бронзовых и золотых вещей андроновского типа на классических памятниках династии Шан закономерно вызывали вопрос о путях их проникновения в Китай с территории Сибири, Казахстана или Средней Азии. При этом наиболее вероятной транзитной территорией считался нынешний Синьцзян, где спорадически находили андроновские бронзы (см.: [Молодин, Комиссаров, 2000, с. 342–343; Шао Хуйцю, 2009]). Исследования китайских археологов в течение последних десятилетий не только подтвердили эту гипотезу, но и позволили наметить маршруты такого перемещения. Значительного внимания удостоился клад бронзовых орудий из Агаршэн в верхнем течении р. Или (уезд Гунлю) (см., напр.: [Кузьмина, 2010, с. 100–102]), а также керамические сосуды из небольших могильников в Сацзы и Вэйсяо в окрестностях г. Чугучака (см.: [Molodin, Komissarov, 2004, p. 217]). Однако массовый материал удалось получить в ходе широкомасштабных спасательных работ при строительстве гидроэлектростанций в бассейнах рек Или и Тарим в период 2000-х гг.

Так, в мае – июне 2010 г. во время работ в зоне ГЭС Саликэтэ на р. Каш на высоте 1 811 м специалисты Института археологии и памятников материальной культуры Синьцзяна исследовали 25 могил, из числа которых девять были датированы эпохой бронзы. Захоронения в прямоугольных или квадратных ямах под невысокими земляными насыпями, иногда с каменным кольцом вокруг. Преобладает ингумация в скорченном положении на боку, но встречается и кремация; инвентарь состоит из керамики андроновского типа (без орнамента), бронзовых сережек с раструбом и бронзовых цепочек [Жуань Цюжун, 2012б].

В июне – августе 2010 г. в ходе спасательных работ в зоне ГЭС Ку-шитаи был раскопан могильник Коксу-запад-2, состоящий из 93 могил; семь из них датированы бронзовым веком. Погребальная конструкция очень вариабельна. На поверхности их отмечают земляные или каменные насыпи, у могильных ям может быть короткий коридор-дромос (тогда стены ямы обложены камнем), либо подбой с захоронением в положении с подогнутыми ногами на боку (при этом стены обшиты деревом). Инвентарь содержит андроновскую по форме керамику (включая великолепный 270

чернолощеный горшок с орнаментом в виде треугольных фестонов вдоль венчика) и обломки бронзовых украшений [Жуань Цюжун, Ван Юнцин, 2012; Жуань Цюжун, 2012в].

В целом, можно согласиться с мнением исследователя двух вышеназванных памятников о том, что обнаружен новый тип андроновских памятников, обладающих значительной местной спецификой, который он предложил назвать «тип Танбалэсаи» [Жуань Цюжун, 2012а]. С учетом важности сделанного открытия, оба могильника были включены в список «Десяти самых важных археологических открытий Китая за 2011 год» [Цянь Юй, 2012].

Однако наиболее богатый и представительный материал был получен при раскопках группы могильников Сябаньди. Различные по размерам и хронологии объекты были изучены в ходе обследований 1989 и 2001 гг. и полномасштабных раскопок 2003–2004 гг. в зоне строительства гидроузла на р. Ташкурган (в пределах Ташкурган-Таджикского автономного уезда Кашгарского округа) [У Юн, 2005]. Эта горная область на крайнем юго-западе Синьцзяна относится к Восточному Памиру, где средняя высота над уровнем моря даже в речных долинах превышает 3 000 м. Полная обработка материалов потребовала значительного времени, итоговый отчет вышел в свет только в самом конце 2012 года. Всего раскопано 14 могильников с общим числом 178 захоронений, в которых обнаружено 186 предметов погребального инвентаря [У Юн, 2012а], то есть по существу это рядовое, небогатое кладбище. Наибольшего внимания заслуживают 89 погребений, отнесенных к первому периоду бронзового века (рис. 1–3).

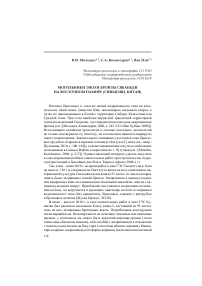

Рис. 1. План могилы AIIM42 и найденный в ней инвентарь.

1 – план могилы; 2 – керамический сосуд; 3, 4 – бронзовые браслеты; 5, 6 – бронзовые серьги; 7, 8 – бронзовые звенья цепочки.

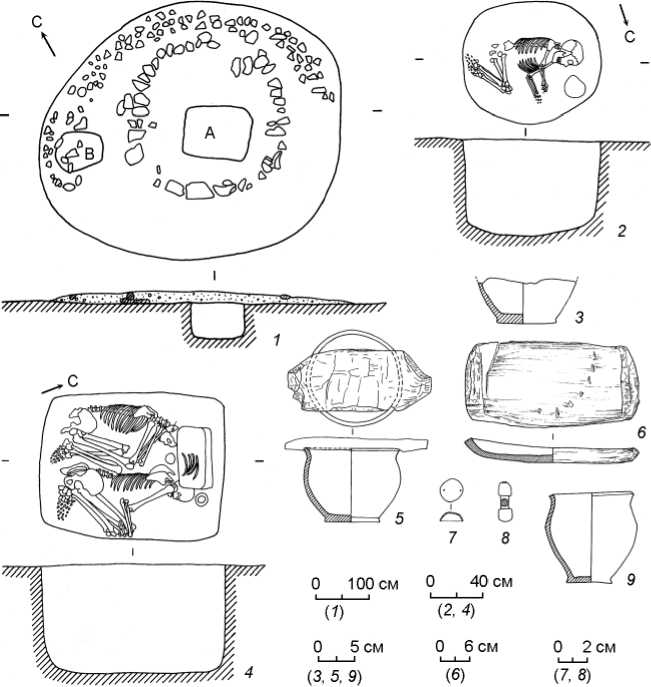

Рис. 2. План могилы AIIM52 и найденный в ней инвентарь.

1 – план могилы; 2 – план захоронения В; 3 – донышко керамического сосуда из захоронения В; 4 – план захоронения А; 5 – керамический сосуд, закрытый деревянным блюдом, из захоронения А; 6 – деревянное блюдо из захоронения А; 7 – бронзовая бляшка из захоронения А;

8 – деревянная застежка из захоронения А; 9 – керамический сосуд из захоронения А.

Погребальный инвентарь (прежде всего, керамика) довольно однороден, тогда как погребальные сооружения и обряд значительно различаются. Большинство погребений совершено по обряду трупоположения в небольших ямах, иногда перекрытых каменными плитами или деревянными плахами; с невысокими земляными или каменными насыпями или каменными оградками на поверхности. Скелеты располагались на боку (чаще левом), в скорченном положении, ориентированы по линии северо-запад – юго-восток. В 23 случаях использовалась кремация, в основном в самой могильной камере, редко – на стороне. Последний вариант использовался в больших могилах для нескольких захоронений. В погребении AII M62 три кучки обожженных костей и пепла размещались на травяной

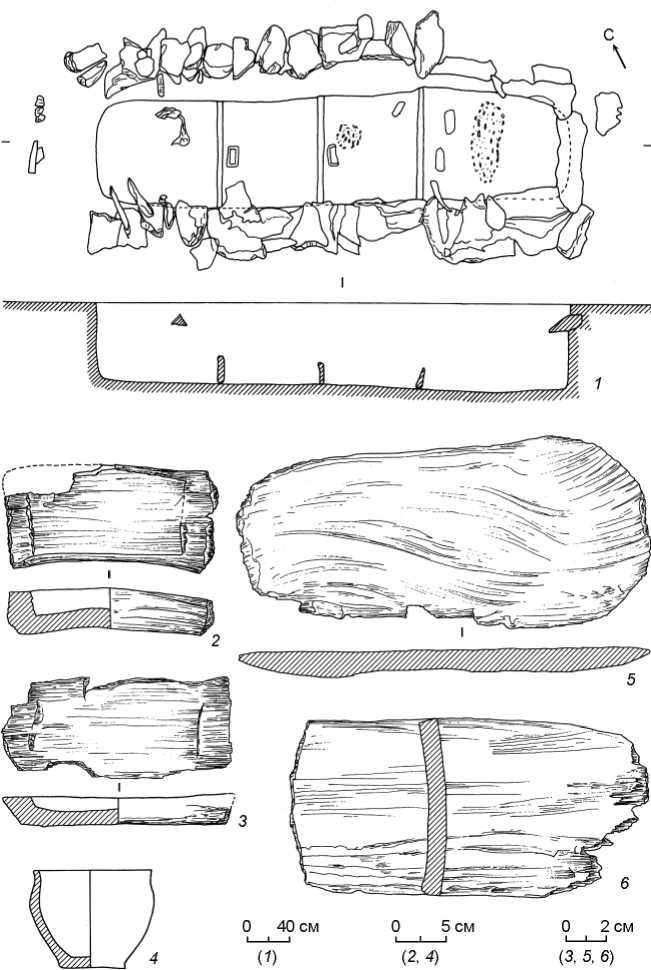

Рис. 3. План могилы AIIM110 и найденный в ней инвентарь. 1 – план могилы; 2, 3, 5, 6 – деревянные блюда; 4 – керамический сосуд.

подстилке под земляной насыпью; местами прослеживаются фрагменты деревянной конструкции, очевидно, укреплявшей стенки камеры. Погребение MIIA110 прямоугольной формы, отмечено на поверхности каменной выкладкой, внутри разделено досками на четыре отсека, в двух последних выявлены кучки обожженных костей и пепла (рис. 3).

Инвентарь состоит в основном из керамической и деревянной посуды. Преобладают глиняные горшки с выделенным поддоном и слегка отогнутым венчиком; стаканы в форме открытых банок; а также деревянные плоские блюда и чашки с рукоятями. Бронзовые изделия представлены простыми украшениями: височными кольцами с раструбом, плоскими пластинчатыми браслетами, звеньями ножных цепочек-браслетов. В могиле AIIM32 нашли две сережки с раструбом, изготовленные из серебра, причем в одном случае проволока была витой. Весь этот инвентарь находит прямые аналоги в материалах классических комплексов андроновской культуры по исторической общности более северных территорий своего исконного обитания [Аванесова, 1991, рис. 44, 45, 46, 53].

Для могильника получена серия датировок по радиоуглероду, одна из которых (по древесному углю из погребения с кремацией) оказалась 4055±55 до н.д., четыре других (по дереву, взятому как из могил с кремацией, так и с ингумацией) оказались достаточно близки (3525±35, 3475±40, 3425±45, 3300±35); после калибровки дата для 1-го периода определена как 3 500–3 300 лет до н.д. [У Юн, 2012б, с. 144–145], но автор не исключает для культуры в целом и более позднюю дату.

Несмотря на почти полное отсутствие орнаментации, большинство сосудов имеют характерную форму, сближающую их с керамикой андро-новской общности. Таким образом, могильник Сябаньди отмечает самый южный рубеж в распространении андроновцев. Причем очень важно отметить, что инвентарь состоит не из престижных вещей, которые могли распространяться через торговлю, подношения, захваты и т.п., но из обычной кухонной посуды и повседневных украшений, т.е. из простых, стандартных вещей, неразрывно связанных с их производителями.

Как считает руководитель раскопок У Юн [Там же, с. 147–149], находки наиболее близки семиреченскому типу. Впервые выделившая этот тип Е.Е. Кузьмина указала на три возможных стадии контактов андроновцев с их восточными соседями: 1) проникновение изделий из металла в результате культурного обмена; 2) действия отдельных кланов литейщиков из Семиречья; 3) в конечном счете, миграция позднеандроновских групп населения [Kuzmina, 2008, p. 106]. Соответственно, клады типа Агар-шэнского могут относится к первой фазе, небольшие могильники, отмечающие спорадическое проникновение носителей культуры, представляют вторую фазу, а большие по масштабам могильники в долине р. Или и на Восточном Памире – заключительную фазу, связанную с массовым освоением переселенцами новых территорий и их взаимодействием с местными традициями. В конечном итоге это привело к формированию новых культурных вариантов в рамках андроновской культурной общности. Важно, что при раскопках последних памятников получена большая антропологическая коллекция, что позволит в дальнейшем подкрепить (или скорректировать) археологические свидетельства данными антропологического и палеогенетического анализа.