"Могильники с красной охрой" на территории Карелии: проблемы поиска и интерпретации

Автор: Герман К.Э.

Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik

Рубрика: Этнология и археология

Статья в выпуске: 1 (56), 2022 года.

Бесплатный доступ

Анализируются археологические объекты, интерпретируемые исследователями каменного века Карелии как «могильники с красной охрой». Специфика памятников заключается в практически полном отсутствии остатков человеческих скелетов из-за кислотности почвенных слоев, в которых не сохраняются органические материалы, а также расположение их на территории поселений периода каменного века. Поэтому погребения были выделены по следующим признакам: овально-вытянутая форма, небольшая глубина залегания (10-15 см), толщина слоя охристого песка составляет от 8-12 до 15-20 см, размеры варьируют от 0,9×0,4 до 2×0,55 м, ориентировка по странам света сильно различается; в слое части охристых пятен и линз присутствуют крупные окатанные гальки или валуны, рядом в единичных случаях зафиксированы небольшие кострища; в отдельных охристых пятнах и линзах отсутствует сопровождающий инвентарь, в других он разнороден: встречаются фрагменты неолитической керамики сперрингс или ямочно-гребенчатой, орудия и отходы из сланца, кремня, лидита и кварца, а также кальцинированные косточки животных; скелеты не сохранились, за исключением «могил с красной охрой» № 1, 27, 45 могильника Сандермоха (фрагменты двух берцовых костей и ребра) и стоянки Кладовец II (фрагмент фаланги пальца). Таким образом, объекты, интерпретируемые как«могильники с красной охрой»,не могут быть признаны таковыми ввиду отсутствия их детальной фиксации в ходе раскопок, которая не позволяет восстановить структуру захоронения, отчленение «захоронений» от жилых площадок, и отсутствия повторного антропологического анализа фрагментов костей человека.

Археология, карелия, финляндия, неолит, могильник сандермоха, могилы с красной охрой, кальцинированные кости человека

Короткий адрес: https://sciup.org/147246410

IDR: 147246410 | УДК: 903.59(470.22) | DOI: 10.17072/2219-3111-2022-1-5-14

Текст научной статьи "Могильники с красной охрой" на территории Карелии: проблемы поиска и интерпретации

В настоящее время на территории Карелии в каменном веке известно только два памятника, достоверно являющихся погребальными (мезолитический Оленеостровский могильник на Южном Оленьем острове и энеолитический могильник Букольников I на острове Букольников), в которых были найдены остатки человеческих костяков и сопровождающий инвентарь [ Гурина , 1956; Мельников , Герман , 2012]. Хорошую сохранность костных остатков в захоронениях обеспечила насыщенность окружающих почв, в Оленеостровском могильнике – известняками-доломитами, а в могильнике Букольников I – шунгитами. На остальной территории Карелии, а также в соседней Финляндии, распространены песчаные почвы, обладающие высокой кислотностью, что способствует полному разложению артефактов из органических материалов, таких как кость, дерево и ткани. Поэтому определить наличие одиночных погребений или могильников можно только по косвенным признакам, в первую очередь по форме и размерам окрашенного охрой пятна почвенного слоя, наличию каменных конструкций, а также артефактов, имеющих вотивный характер.

Впервые такие объекты были зафиксированы во время раскопок неолитических поселений каменного века Колмхаара (Kolmhaara), Аисти (Aisti) и Якярля (Jäkärlä) на территории Западной Финляндии и получилиназвание «могил с красной охрой» (шв. rödockragravarna, фин. punamultahauta), которое закрепилось в финской археологической литературе [ Edgren, 1966, р. 90–106; Пурхонен , 1984, с. 42; Räty , 1995; Ahola , 2019, р. 20]. Красный цвет охры объясняется тем, что на территории Карелии и Финляндии охра (гематит) встречается в виде порошка и небольших комков, содержащих до 75 % окиси железа, что придает ей ярко-красный или даже малиновый оттенок [ Nimrodsson , 1996, р. 5; Герман, 2002, с. 220; Витенкова , 2015, с. 434].

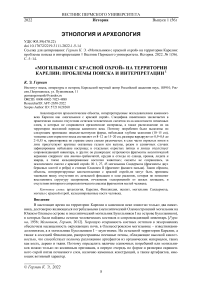

Рис. 1. Могилы и могильники с красной охрой на территории Карелии и Финляндии: 1 – Пидостров; 2 – Войнаволок XIII; 3 – Сандермоха; 4 – Кочнаволок; 5 – Уя; 6 , 7 – Шелтозеро I, III; 8 – Сямозерский I;

9 – Гарнизон Бесовец II; 10 – Кладовец; 11 – Колмхаара; 12 – Аисти; 13 – Якярля; 14 – Куккаркоски 1;

15 – Ваатеранта; 16 – Лаппфьерд-Бьерносен; 17 – Перттуланмяки; 18 – Рахакангас 1; 19 – Хартикка

В последующие годы было открыто и исследовано более 70 одиночных «могил и могильников с красной охрой» по всей территории Финляндии, кроме Лапландии, которые разделялись на безынвентарные и с находками–каменными артефактами и украшениями из янтаря и сланца [ Ahola , Salo , Mannermaa , 2016, р. 97; Ahola , 2019, р. 20]. В отдельных «могилах с красной охрой» были найдены каменные конструкции [ Edgren , 1966, S. 90–106; Пурхонен , 1984, с. 41–43; Mökkönen , 2013, р. 13–36] и немногочисленные фрагменты кальцинированных костей человека, в том числе одна кремация [ Räty , 1995, р. 163–165; Ahola , 2015, р. 30; Ahola , Salo , Mannermaa , 2016, р. 95–122]. Форма и размеры ям, наличие каменных конструкций, фрагментов кальцинированных костей человека и янтарных и сланцевых украшений дали финским исследователям основание интерпретировать данные объекты как погребальные. Также фосфатный анализ погребения № 9 могильника Йонсас (Jönsas) и палеомагнитный анализ нераскопанной охристой линзы на могильнике Хартикка (Hartikka) подтвердили наличие в них костных остатков, вероятнее всего от человеческих индивидуумов [ Nunez, 1975, p. 24,25; Пурхонен , 1984, с. 42; Kukkonen , Miettinen et al, 1997, р. 11; Miettinen, 1990, р. 39–47]. На территории Карелии, несмотря на большое количество исследованных при раскопках памятников периода неолита, не выделено объектов, которые достоверно можно отнести к«могилам с красной охрой» (рис. 1).

История исследований

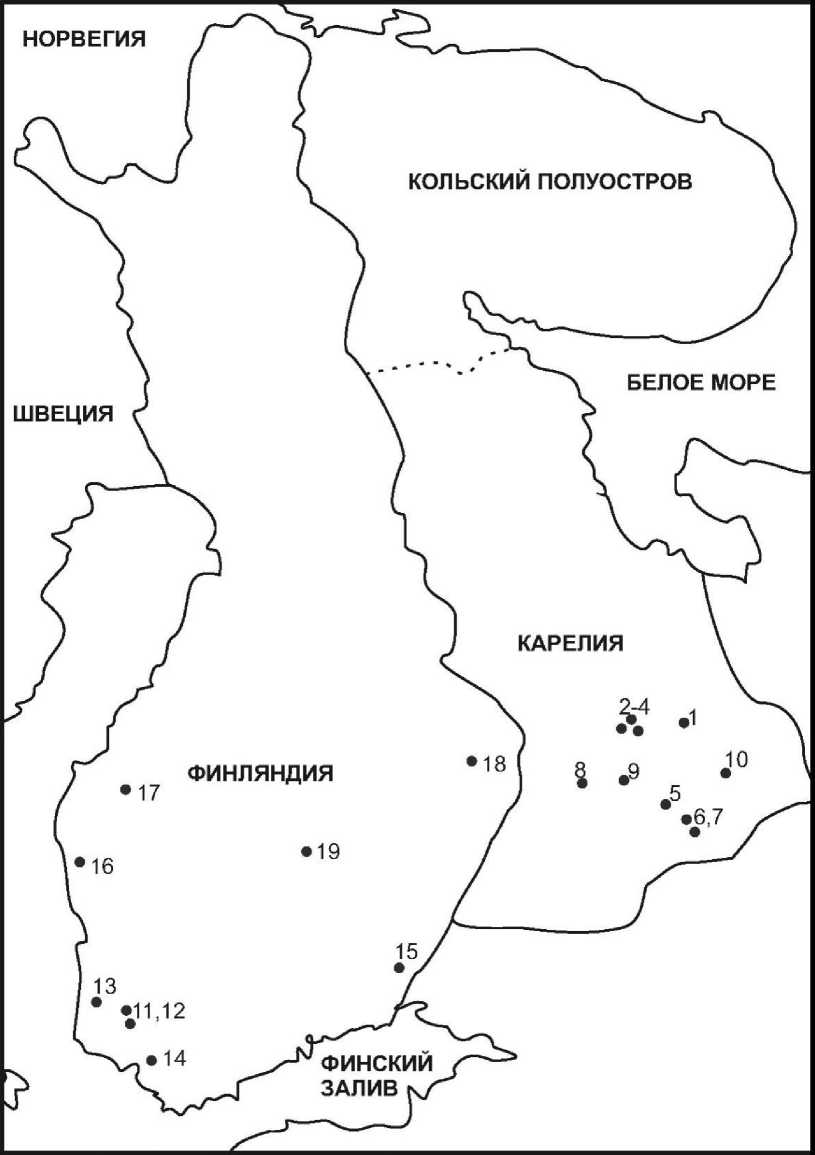

Первым из карельских археологов, который обратил внимание на охристые пятна и линзы охристого песка, встречающиеся при раскопках поселений каменного века, был Г. А. Панкрушев. Начиная с 1955 г. им было открыто восемь памятников, определенных как неолитические «могильники»: Пидостров, Войнаволок XIII, Сандермоха, Кочнаволок, Уя, Шелтозерский I, III и Сямозерский I [ Панкрушев , 1966; Панкрушев , 1978, с. 56–68]. В течение 20 лет на памятниках было вскрыто 880 м2 и исследовано 129 охристых пятен и линз, которые исследователь интерпретировал как погребения. Наиболее полно был изучен «могильник» Сандермоха, где на площади 701 м2 было исследовано 107 «могил с красной охрой», в трех из которых были найдены фрагменты кальцинированных человеческих костей (рис. 2). В процессе работ Г. А.Панкрушевым было сделано несколько выводов о характере памятника:

– охристые пятна и линзы занимают значительную территорию около 0,15 км2 (150 тыс. м2) и располагаются узкой полосой (60–100 м) на древней береговой террасе Онежского озера высотой 10,4–15,2 м над современным уровнем водоема;

-

– большинство охристых пятен и линзимеет овально-вытянутую форму, залегает сразу под слоями дерна и подзола (5–12 см), толщина слоя охристого песка составляет от 8–12 до 15–20 см, размеры варьируют от 0,9×0,4 до 2×0,55 м, ориентировка по странам света сильно различается;

-

– в слое части охристых пятен и линз присутствуют крупные окатанные гальки или валуны, рядом в единичных случаях зафиксированы небольшие кострища;

-

– в отдельных охристых пятнах и линзах отсутствует сопровождающий инвентарь, в других встречаются фрагменты неолитической керамики сперрингс или ямочно-гребенчатой, орудия и отходы из сланца, кремня, лидита и кварца, а также кальцинированные косточки животных;

-

– костяки не сохранились, за исключением «могил с красной охрой» № 1, 27, 45, где найдены небольшие фрагменты кальцинированных человеческих костей – двух берцовых и ребра.

Рис. 2. Планы нескольких раскопов и стратиграфия погребений могильника Сандермоха [ Панкрушев , 1978, рис. 1]

Позже в своей монографии сходные выводы о погребальном характере могильника Сан-дермоха сформулировал И. В. Мельников [ Мельников , 1998, с. 14, 15].

В 1975 г. Ю. А. Савватеевым на восточном побережье Онежского озера на мысе Кладо-вец был открыт одноименный неолитический «могильник», относимый ко времени существования культуры ямочно-гребенчатой керамики. В ходе исследований Ю. А. Савватеева и Н. В. Лобановой было изучено 11 охристых пятен и линз и в одном заполнении ямы найдены кальцинированная фаланга человеческого пальца, фрагменты ямочно-гребенчатой посуды и отходы каменного производства, что позволило исследователям интерпретировать объект как могильник [ Савватеев , Верещагин , 1978, с. 183, 206; Лобанова , 1996, с. 88–89].

Последнее «погребение», имеющее сходство с «могилами в красной охре», было выявлено в 2005 г. К. Э. Германом во время раскопок ранненеолитического поселения Гарнизон Бесовец II [ Герман , 2007, с. 192].

После монографии Г. А. Панкрушева [Панкрушев, 1978], обобщающей материалы по мезолиту и неолиту Карелии, интерес исследователей к «могилам и могильникам с красной охрой» существенно снизился. Причинами этого послужили дальнейшие раскопки неолитических поселений, когда встреченные охристые пятна и линзы оказывались связаны с производственной деятельностью древнего населения [Песонен, 1988, с. 46; Витенкова, 2015, с. 434]. Так, на могильнике Уя в результате проведенных раскопок И. Ф.Витенковой (1978) и П. Э. Пе-сонен (1990) общей площадью 340 м2 не было выявлено объектов, которые можно было бы отнести к погребениям и был собран материал, аналогичный поселенческому [Панкрушев, 1978, с. 67–68; Песонен, 1988, с. 46; Витенкова, 1996, с. 69]. По мнению В. Ф. Филатовой, определение «мезолитических могильников с красной охрой» Сямозерский II, III и Черная Губа в качестве погребальных неверно, так как «...это периферийная часть территории, занятой группой небольших стоянок, существовавших в финале мезолита или в раннем неолите» [Филатова, 2004, с. 8; Филатова, 2012, с. 38, 95]. В статье и кандидатской диссертации К. Э. Германом бы- ли проанализированы материалы памятников, определенных как неолитические могильники: Пидостров, Войнаволок XIII, Сандермоха, Кочнаволок, Шелтозерский I, III [Герман, 2000; Герман, 2001, с. 5–6].

На могильнике Пидостров Г. А. Панкрушевым был заложен лишь шурф площадью 2 м2, в котором найдены три фрагмента керамики сперрингс [ Панкрушев , 1978, с. 68; Герман, 2001, с. 5–6]. Остается неясным распространение культурного слоя за пределы шурфа, поэтому определение этого объекта как могильника некорректно.

Могильник Войнаволок XIII на основании имеющихся данных нельзя считать таковым [ Панкрушев , 1978, с. 65–66; Герман , 2001, с. 5–6]. Во-первых, наличие в нем двух типов керамики – сперрингс и ямочно-гребенчатой – позволяет утверждать о наличии на этой территории неолитических поселений культуры сперрингс и ямочно-гребенчатой керамики. Во-вторых, культурный слой памятника густо насыщен валунами, что, по признанию самого исследователя, «...не позволило с достаточной точностью проследить очертания могильных ям» [ Панкру-шев , 1978, с. 65] и установить принадлежность камней к тому или иному погребению.

Могильник Шелтозерский I большей частью совпадает с территорией поселения с чистым комплексом керамики сперрингс Шелтозеро VIII, поэтому логично предположить, что основная часть его инвентаря связана с этим памятником. Небольшое количество фрагментов ямочно-гребенчатой керамики, вероятнее всего, могут быть связаны c комплексом этой посуды поселения Шелтозеро IV, которое примыкает к его северо-западной части. Размеры и форма самих ям с охристым песком совершенно не соответствует могильным, что заставило Г. А. Панкрушева сделать ничем не аргументированное предположение о наличии «...сложного комплекса из трех погребений...» [ Панкрушев , 1978, с. 66; Герман , 2001, с. 5–6].

Могильник Шелтозерский III практически полностью совпадает с границами поселения с чистым комплексом керамики сперрингс Шелтозеро XXVII, поэтому все находки из него могут относиться к этому памятнику, что также доказывает наличие культурного слоя между могилами [ Панкрушев , 1978, с. 66–67; Герман , 2001, с. 5–6].

Могильник Кочнаволок, без сомнения, располагается на территории поселения культуры сперрингс, на что указывают, встречающиеся в верхней части могильных линз и между ними находки ( Косменко , 1975, л. 26–28) [ Панкрушев , 1978, с. 64–65; Герман , 2001, с. 5–6].

Анализируя расположение находок керамики, каменного инвентаря и отходов производства на территории могильника Сандермоха, видно, что большая их часть располагается за пределами погребений или в верхних слоях охристого песка, что может свидетельствовать о расположении здесь мезолитических и неолитических поселений. Примером может служить мезолитическое поселение Пиндуши VII, на территории которого располагаются погребения № 33, 34, 50 и 76, не содержащие фрагментов керамических сосудов [ Панкрушев , 1978, с. 59; Герман , 2000, с. 173]. Также большинство охристых пятен и линз исследовались небольшими шурфами, что не позволило Г. А. Панкрушеву проследить наличие или отсутствие культурного слоя вокруг них.

Таким образом, по мнению исследователей, «...вопрос о могильниках культуры спер-рингс остается открытым» [ Витенкова , 1996, с. 69] и «...убедительных доказательств, что ямы с охристым песком являются погребениями, нет...» [ Герман , 2000, с. 174]. Однако убедительного объяснения наличия в трех охристых заполнениях могильника Сандермоха фрагментов кальцинированных костей человека у исследователей нет [ Герман , 2000, с. 173–174], а Н. В. Лобанова не сомневается в погребальном характере могильника Кладовец. Ее утверждение основывается на находке одного фрагмента фаланги пальца [ Лобанова , 1996, с. 88–89].

Обсуждение результатов исследования « могильников с красной охрой » Карелии

Вопрос наличия погребальных памятников в каменном веке Карелии не подвергается сомнению, так как древнее население жило на этой территории постоянно, что предполагает наличие мест для кладбищ или одиночных захоронений. Проблема выявления древних захоронений заключается в первую очередь в методике раскопок памятников каменного века, которая в 1960–80-е гг. предполагала снятие культурного слоя условными горизонтами 15–20 см лопатой, отсутствие нивелировки находок, что не позволяло фиксировать мелкие фрагменты кальцинированных костей, а также четко определять расположение артефактов относительно охристого пятна или линзы. Это приводило к тому, что очень сложно, а чаще невозможно, рекон- струировать внешний вид предполагаемых захоронений и обряд погребения. Сходная ситуация происходила в отношении выявления «могил в красной охре» во время раскопок поселений каменного века на территории Финляндии [Ahola, 2019, p. 21].

Поэтому в нашем распоряжении имеются только материалы четырех «погребений в красной охре», где найдены фрагменты кальцинированных человеческих костей – трех из могильника Сандермоха и одного из могильника Кладовец. Также есть возможность привлечь в качестве сравнения данные по исследованиям погребальных памятников (red ochre graves) с территории соседней Финляндии.

Рассмотрим подробно, что из себя представляют «погребения в красной охре» (могилы № 1, 27, 45) могильников Сандермоха и Кладовец.

Могила № 1 – пятно прямоугольной формы ярко-красного цвета размерами 1,7×0,6 м. Глубина 0,7–0,75 м от современной поверхности и 0,5 м от границы могильного пятна. По краю пятна в юго-западной части располагались семь валунов из кварцита и песчаника диаметром 20–30 см. В верхней части могильного пятна собраны фрагменты ямочно-гребенчатой керамики, отщепы кварца и кремня. В нижнем горизонте северо-восточной части могильной ямы в 5 см от ее дна найдены незначительные фрагменты берцовой кости человека [ Панкрушев , 1966, с. 161–162; Панкрушев , 1978, с. 58, табл. 36].

Могила № 27 представляет собой пятно прямоугольной формы ярко-красного цвета размерами 1,5×0,55 м. Глубина 0,3–0,35 м от современной поверхности и 0,1 м от границы могильного пятна. Западнее пятна зафиксировано небольшое кострище. В верхней части могильного пятна собраны отщепы кварца и сланца. В нижнем горизонте западной части могильной ямы у ее дна найден небольшой фрагмент ребра человека ( Панкрушев , 1964. Л. 34) [ Панкрушев , 1978, с. 58, табл. 36].

Могила № 45 – пятно прямоугольной формы ярко-красного цвета размерами 1,9×0,85 м. Глубина 0,75 м от современной поверхности и 0,6 м от границы могильного пятна. Поверх пятна зафиксированы 8 валунов размерами валунов из кварцита и песчаника диаметром 20–30 см и с юго-восточной стороны – небольшое кострище. В верхней части пятна собраны отщепы кварца и сланца. В придонной северо-восточной части ямы найдены незначительные фрагменты берцовой кости человека ( Панкрушев , 1964, л.44–45) [ Панкрушев , 1978, с. 58, табл. 36].

Могильник Кладовец ранее являлся частью поселения Кладовец V и был открыт в 1975 г. Ю. А. Савватеевым ( Савватеев , 1975, л. 66–68), затем исследовался в 1985 г. Н. В. Лобановой ( Лобанова , 1985, л. 17–22). Всего на памятнике было раскопано 11 охристых линз, размерами от 1,8×0,5 до 2,6×1,2 м, мощностью от 0,17 до 0,5 м, залегающих на глубине 0,5–1,2 м от дневной поверхности и ориентированных в направлении запад–восток. В заполнении некоторых охристых линз и около них найдены сланцевые орудия и их обломки, осколки и отщепы кварца, фрагменты ямочной керамики поздненеолитического времени, которые, по мнению Н. В. Лобановой, «...видимо, попали с соседних неолитических стоянок».

Как отмечает исследовательница, погребальный характер могильника Кладовец подтверждается споро-пыльцевым анализом почвы, показавшим преобладание бузины, которая предпочитает расти на кладбищах [ Девятова , 1986, с. 17; Лобанова , 1996, с. 88]. Однако фрагмент кальцинированной фаланги пальца (определение антрополога Н. К. Верещагина) был найден при раскопках 1973 г. Ю. А. Савватеева стоянки Кладовец II, которую отделяет от границ могильника Кладовец территория поселения Кладовец IX [ Савватеев , Верещагин , 1978, с.185, 205, 206]. При анализе места находки на плане раскопа стоянки Кладовец II было установлено, что она происходит с кв. Г-13, в котором, начиная со 2-го горизонта, фиксируется малиновое с серым оттенком пятно со скоплением камней (остатки кладки?) и кальцинированными косточками в заполнении ( Савватеев , 1973, л. 23–25).

Таким образом, возможные погребения могильника Сандермоха имеют ряд общих черт: форма и размеры охристых пятен, наличие в двух могилах каменных выкладок и фрагментов человеческого скелета в придонной части могилы, отсутствие в самом погребении находок. Скопления камней, окраска песка охрой и находка фрагмента фаланги пальца на стоянке Кла-довец II могут указывать на присутствие здесь одиночного погребения. К сожалению, фрагменты костей с могильника Сандермоха и стоянки Кладовец II не сохранились, чтобы можно было провести по ним дополнительные исследования.

Далее кратко рассмотрим «могилы с красной охрой», в том числе с фрагментами человеческих костей на территории соседней Финляндии. Большинство погребений с красной охрой на территории Финляндии (74 или 67 %) относится к развитому неолиту, датируется временем существования типичной гребенчатой керамики стиля Ка II [ Ahola , 2017, р. 202]. Форма погребений прямоугольная или овальная, размеры составляют около двух метров в длину и около одного метра в ширину, глубина до 0,7 м [ Ahola , 2019, р. 45].

Как правило, в заполнении ям встречаются небольшие гальки, но также характерны каменные конструкции, как четко выраженные в виде каменных ящиков юго-западной Финляндии и Аландских острововна поселениях позднего неолита группы Якярля (Jäkärlä–gruppen), так и в виде сложений из галек и валунов, распространенных на поселениях по всей территории Финляндии [ Edgren , 1966, S. 90–106; Mökkönen , 2013, р. 19]. В отдельных могилах встречается большое количество янтарных украшений, а также сланцевые кольца, что служит подтверждением погребального характера памятников, хотя в большинстве могил находки представлены отходами каменного производства – отщепами кремня, сланца и кварца, а также фрагментами гребенчатой керамики стиля Ка II. Часть погребений находок не имеет, что дало основание предположить, что часть каменных артефактов и фрагментов керамики могла попасть в могильные ямы с культурного слоя поселения [ Ahola , 2017, р. 207; Костылева , Уткин , 2006, с. 384]. Так, в могильнике Куккаркоски 1 (Kukkarkoski 1) две части одной кремневой пластины оказались в погребениях № 1 и 10, что может свидетельствовать о перемешанности культурных слоев [ Ahola , 2015, р. 35; Ahola , 2017, р. 207]. Неолитических погребений с человеческими костями известно всего 28, из которых большую часть представляют могилы из трех поселений Колмхаара (Kolmhaara) – 7 и Ваатеранта (Vaateranta) – 10. Из них в 23 найдены фрагменты зубов, в одном – фрагмент черепа, в остальных – фрагменты костей скелета [ Ahola , Salo , Man-nermaa , 2016, р. 102–103]. Уникальной является кремация на поселении Ваатеранта (Vaateranta) [ Räty , 1995, р. 165].

В 2015 г. финскими антропологами К. Маннермаа и К. Сало были изучены 825 сохранившихся костных фрагментов с погребений, из которых 577 фрагментов были несгоревшими, чрезвычайно хрупкими и состояли из мелких фрагментов зубной эмали. Были идентифицированы костные остатки человека из восьми стоянок: Аисти (Aisti), Хартикка(Hartikka), Колмхаара (Kolmhaara), Куккаркоски 1 (Kukkarkoski 1), Лаппфьерд-Бьерносен (Lappfjärd-Björnåsen), Перттуланмяки (Perttulanmäki), Рахакангас 1 (Rahakangas 1) и Ваатеранта (Vaateran-ta). К сожалению, часть костей относилась к животным, часть сохранилась настолько плохо, что их невозможно было определить, а часть была потеряна. В результате исследований были определены костные остатки как минимум 10 индивидов, из которых у пяти удалось установить возраст. Четверо из умерших были подростками, одному из них было около 10 лет, и лишь один индивид скончался в зрелом возрасте. Все погребения являлись одиночными, кроме могилы XXIII могильника Колмхаара (Kolmhaara), в которой были найдены фрагменты костей подростка и взрослого [ Ahola , Salo , Mannermaa , 2016, р. 109–111].

Заключение

В результате рассмотрения материалов «могил с красной охрой» на территории Карелии можно сделать следующие выводы:

-

1. «Могильники и могилы с красной охрой», кроме тех, где были найдены фрагменты костей человека, нельзя интерпретировать как погребальные ввиду отсутствия их детальной фиксации в ходе раскопок, которая не позволяет восстановить структуру захоронения.

-

2. Невозможно установить принадлежность каменных артефактов и фрагментов керамики к захоронениям, тем более что отсутствуют янтарные и сланцевые украшения, кремневые наконечники стрел, что служит подтверждением погребального характера памятников на территории Финляндии.

-

3. Кости человека представлены кальцинированными фрагментами берцовых костей, реберной кости и фаланги пальца. Их определение проводилось в 1970-е гг., и повторных анализов не было, так как находки были утрачены.

В Финляндии в ходе исследований костей из погребений выяснилось, что часть из них принадлежит животным, а часть не может быть идентифицирована. Также большинство костей необожженные и относятся к зубной эмали, которая дольше всего сохраняется в кислых почвах

Финляндии. Поэтому в настоящее время нельзя с уверенностью утверждать, что кости из могил № 1, 27, 45 и охристого пятна с поселения Кладовец II являются человеческими.

Таким образом, не ставя под сомнение наличие погребальных памятников в неолите на территории Карелии, необходимо продолжить их поиски и исследования, используя новейшие естественнонаучные методы.

Список литературы "Могильники с красной охрой" на территории Карелии: проблемы поиска и интерпретации

- Витенкова И.Ф. Культура сперрингс // Археология Карелии / Карел. НЦ РАН. Петрозаводск, 1996. С. 65-81. EDN: TXRDWP

- Витенкова И.Ф. Цвет жизни - красный: использование минеральных красок древним населением Карелии // Тверской археологический сборник. Тверь, 2015. Т. 1, вып. 10. С. 434-440. EDN: WPNUWR

- Герман К.Э. Могильник Сандермоха (новые аспекты исследования) // Тверской археологический сборник. Тверь, 2000. Вып. 4. С. 170-174.

- Герман К.Э. Могилы с красной охрой на территории Дании, Швеции, Финляндии (краткая характеристика) // Кижский вестник. Петрозаводск, 2002. № 7. С. 220-225. EDN: KTEBKL

- Герман К.Э. Памятники с керамикой сперрингс в бассейне Онежского озера: автореф. дис. … канд. ист. наук. СПб., 2001. 19 с. EDN: QDPLNB