Мой первый опыт работы в Zoom: урок географии в 6-м классе по теме «Ветер»

Автор: Е.М. Гаджиева

Журнал: Учебный год.

Рубрика: Дистанционное обучение географии

Статья в выпуске: 2 (60), 2020 года.

Бесплатный доступ

охарактеризованы технико-методические особенности подготовки и проведения на платформе Zoom урока для шестиклассников, представлена структура урока, специфика работы с учащимися на каждом этапе с учетом возможностей применяемой платформы.

Урок на платформе Zoom, действия учителя при подготовке урока, структура виртуального урока, общение на уроке, привлечение внимания к теме, целеполагающая беседа, медиаподдержка и взаимодействие с учащимися при формировании знаний, выработка предметных действий в ходе применения знаний, рефлексия виртуального урока

Короткий адрес: https://sciup.org/14121321

IDR: 14121321

Текст научной статьи Мой первый опыт работы в Zoom: урок географии в 6-м классе по теме «Ветер»

В условиях проведения уроков заочно, с применением дистанционных образовательных технологий, первым возникает принципиальный вопрос – как выбрать подходящий сервис и освоить способы работы на нем.

Хочу поделиться своим опытом проведения урока на платформе Zoom. Выбирать ресурс мне особенно не пришлось, так как такое решение было принято администрацией нашего лицея. Поскольку предпочтение было отдано бесплатной платформе Zoom, то первое, с чем я столкнулась – это ограничение проведения урока продолжительностью в 40 минут. Огра- ниченный ресурс времени, технические характеристики платформы, новая методика проведения урока по заочной форме обучения с применением дистанционных образовательных технологий – все это востребовало специальную подготовку.

Подготовительный этап

Здесь от учителя ожидаются четкие действия и продуманная заранее подготовка материала. Следует собрать и разместить на рабочем столе в открытом доступе дидактический материал для урока: презентации открыть с нужного слайда, предварительно скачать видеосюжеты, видеоссылки разместить в активном состоянии, проверить видео, настроить звук на нужную громкость, обеспечить контроль над входом учащихся через зал ожидания, для чего требуется время.

Подготовка и успешное проведение урока предполагает в качестве условия освоение учащимися и учителем технических особенностей платформы Zoom.

Технические характеристики и возможности платформы Zoom

Важным условием успешного проведения урока в Zoom является освоение учащимися и учи- телем имеющихся настроек, с использованием которых организуется деятельность пользователей, либо производится техническая помощь.

Платформа Zoom обеспечивает не только видеоконференцию для учащихся с демонстрацией своего экрана, где учитель показывает заранее приготовленные видеосюжеты по теме и презентации. Есть также возможность делиться слайдами, которые подготовили учащиеся. Можно оперативно общаться во время сеанса: участники урока могут общаться в чате, делать скрины (фото экрана) нужных слайдов презентаций, учитель может вести запись урока или его фрагментов, которые будут доступны после завершения урока.

За время работы на платформе я увидела целесообразность включения виртуального фона (в настройках). Например, при изучении темы «Ветер» в 6-м классе применила абстрактную картинку в голубом тоне, напоминающую воздушный поток. При динамичной работе такая заставка создает позитивный эмоциональный настрой и спокойную, неформальную обстановку виртуального урока.

Методический комментарий

Организуя уроки, предварительно продумывая их структуру, я исхожу из понимания, что виртуальные уроки структурно включают все системообразующие этапы «традиционного» урока. Но при этом их содержание и технологическое оснащение обладают определенной спецификой. В частности, она обусловлена используемыми электронными (цифровыми) образовательными ресурсами и возможностями применяемого сервиса, а также санитарно-гигиеническими нормами.

С учетом этого рассмотрим далее основные этапы урока по теме «Ветер» (6 класс).

Организационный этап урока

Организацию урока начинаю с открытия страницы по предмету в электронном журнале, чтобы по мере приглашения детей на видеоконференцию была возможность выявить отсутствующих и отметить опоздавших. Очень важно на виртуальных уроках соблюдать правила общения: при «входе» приветствия учителя и одноклассников остаются важным воспитательным и дисциплинирующим элементом. При этом надо иметь в виду, что некоторые учащиеся не имеют видеокамер или не работает звук. Следует также договориться с учащимися и предусмотреть, чтобы при объяснении материала или демонстрации видео, а также во время ответов на вопросы каждый участник самостоятельно отключал звук. Это необходимо, чтобы не создавать случайных помех. А если возникает вопрос или желание ответить, приняв участие в уроке, уча- щийся сигнализирует поднятием виртуальной руки (специальный значок на платформе).

Этап актуализации изучаемой темы урока

Рассмотрим это на примере предлагаемого урока. Предназначение этапа – привлечение внимания к теме урока. Для этого начинаю урок со звуков шума ветра из «Библиотеки звуков ветра» (можно найти по ссылке: playlist/53/zvuki-vetera-shum-vetra).

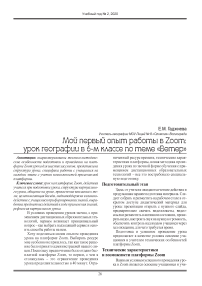

Далее читаю стихотворение М. Исаковского, одновременно демонстрирую на экране слайд 1, иллюстрирующий произносимый текст (рис. 1). Так производится пробуждение интереса к теме урока.

Рис. 1. Слайд 1 к виртуальному уроку по теме «Ветер» (6 кл.)

Этап целеполагания

Здесь в целеполагающей беседе коротко обсуждаю с учащимися тему предстоящего урока. Начинаю с вопроса «Что же мы будем изучать на уроке?». Совместно определяем тему урока: «Ветер». И далее уточняем, что именно ветер будет изучаемым объектом на уроке. В беседе определяем, что мы уже знаем о ветре (выясняется, что не так много: сильный и слабый, ураган, буря…). А еще важнее уточняем, что желательно выяснить для более глубокого изучения ветра.

Важный дидактический момент для виртуального урока: беседу провожу, четко управляя согласно поднятым рукам. При этом помним: виртуально поднятая рука – это значок на платформе. Возможен и другой вариант: обращаюсь к конкретным учащимся с просьбой, чтобы они написали свой ответ в чате на общее обозрение. Если правила не соблюдаются, оперативно отключаю микрофон.

Этап целеполагания

На этом этапе определяем неизвестное и обсуждаем задачи, которые заранее прописаны на слайде презентации. По мере озвучивания неизвестного (в чате и в беседе), эти задачи появляются на экране:

– что такое ветер → должны выработать (или просто сообщить учащимся) определение ключевого понятия урока;

– какова причина ветра (или по-простому: почему ветер дует) → разобраться в схеме;

– как образуется ветер (механизм образования) → разобраться в схеме;

– какие бывают ветры (классификация ветра по критерию) → рассмотреть схему;

– какое значение ветры имеют в природе и для человека → обсудить и сделать общий вывод.

Этап формирования знаний

Здесь предлагаю учащимся придумать способ создания ветра и на опыте продемонстрировать его образование с пояснением того, что при этом происходит. Важно выяснить, что такое ветер. К созданию ветра учащиеся приступают разными вариантами: машут руками или тетрадями, дуют и ощущают его появление. На основе проделанного составляем рабочее определение: ветер – это движение воздуха.

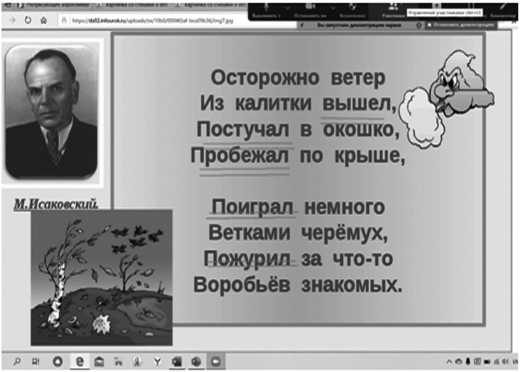

Методическая цель обращения к ресурсу – это выявление существенных дополнений и доопределение признаком «горизонтальное перемещение над поверхностью Земли» ранее выработанного рабочего определения ветра. Полное определение записываем в тетрадь. Для выяснения деталей при обсуждении наносим на карту метки, как показано на рис. 2.

Рис. 2. Рабочие метки на карте

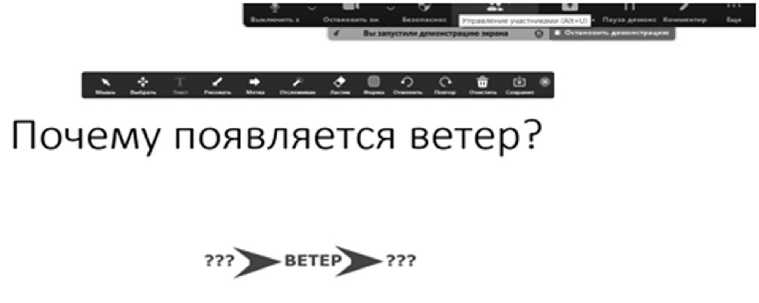

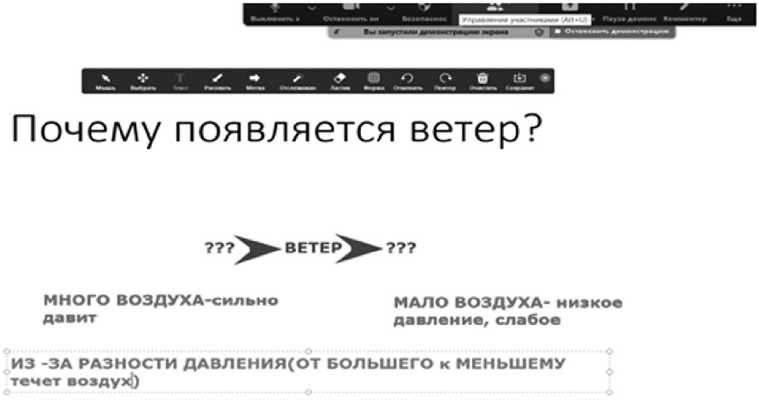

Далее в рамках решения задачи урока о причинах ветра демонстрирую на экране слайд 2 презентации «Причина ветра» с соответствующей схемой, но в незаконченном виде (рис. 3). Выяснение причин начинаем с повторного обсуждения опытов по созданию ветра. Обращаюсь к учащимся с вопросом: что толкает воздух, и по какой причине он начинает движение? Предлагаю учащимся надуть щеки еще раз, и на совместном экране демонстрирую воздушный шарик выпускающий воздух-ветер. Задаю вопрос: где давление накопленного воздуха выше – в шарике или в окружающем пространстве, в ротовой полости или в окружающем пространстве? Выясняю, почему учащиеся именно так полагают.

Рис. 3. Слайд 2 «Причина ветра» (неполная схема)

Учащиеся, которым открыт доступ к совместной работе над схемой, отвечают на вопросы, сообщают свои ответы, прописывая их на экране с помощью кнопки «Текст»; ответы можно прописать в чате или озвучить. Общий ответ такой: причина ветра – это различие атмосферного давления на ближайших территориях.

В связи с этим уточняем позиции высокого и низкого давления, а также их места в схеме, используемой на совместном экране. Конкретным учащимся передаю использование экрана, чтобы они добавили текст, поясняющий причину ветра (рис. 4).

Рис. 4. Слайд 2 «Причина ветра» (схема с дополнениями)

Механизм образования ветра обсуждаем на основе представленной схемы устно. Приходим к окончательному ответу о причинах ветров: обсуждаются различные факторы: влияние Солнца, изменения атмосферного давления и т.п. Авторы наиболее точных предположений дополняют уже созданную схему «Причина ветра», указывая значимые факторы. В схеме появляются: Солнце, прогревающее поверхность; теплый воздух, показанный стрелкой вверх; воздух холодный, тяжелый, который «падает» (стрелки вниз). Он накапливается у поверхности Земли, течет в сторону, где его мало, создавая ветер – движение воздушных масс. Разные участники создания схемы, прежде всего, ребята, получившие право графически «комментировать», пишут и рисуют доступными инструментами свои комментарии на виртуальной доске (рис. 5).

Холодный воздух

Почему появляется ве'

Рис. 5. Слайд, раскрывающий причины ветра (окончательный, с дополнениями)

При этом следует предвидеть один очень важный воспитательно-методический момент: если открыть в настройках доступ к использованию доски всеми, то найдутся учащиеся, предлагающие рисунки, не относящиеся к делу. Поэтому очень важно активность комментариев детей сделать адресной, чтобы с каждым изображением появлялась фамилия автора. Тогда будет понятно, кто отвлекся. Это дисциплинирует учащихся: зная о такой возможности, они не отвлекаются. Наконец, при необходимости можно заблокировать микрофон, или, в крайнем случае, временно удалить учащихся из беседы, имея в виду в последующем «индивидуальный разговор».

Этап применения знаний

Это этап, где важно оперативно создать ситуации применения знаний и выработки на их основе умений. Иначе говоря, это ситуации овладения способами выполнения учебных действий, которые могут быть предметными и метапредметными (универсальными). На данном уроке по учебнику «География. 6 кл.» (под ред. В.П. Дронова, издательство «Дрофа») упор делаю на выработку предметных действий, предусматривающих умение определять силу и направление ветра, строить розу ветров. Предлагаю выполнить задание 5 на с.118: определить, в каком направлении А или В будет дуть ветер сильнее при указанных значениях атмосферного давления: 1) А-741 мм. рт. ст. – В-750 мм. рт. ст.; б) А-763 мм. рт. ст. – В-758 мм. рт. ст.; в) А-754 мм. рт. ст. – В-752 мм. рт. ст.; г) А-755 мм. рт. ст. – В-762 мм. рт. ст. Ответы ребята оперативно присылают в чат. Все ответы комментируются с упором на способ определе-

Рефлексия урока

Это важнейший этап урока. Здесь актуализируются регулятивные универсальные учебные действия, в частности, связанные с самоорганизацией и самооцениванием. Чтобы это произошло, побуждаю учащихся работать совместно. Соотносим цель (задачи) урока и приобретенные знания по теме урока: изменилось ли что-то в нашем понимании природы ветров по сравнению с тем, чем мы владели до урока. Кстати, многие внимательные учащиеся подмечают, что мы мало остановились на решениях 4-ой и 5-ой задач урока: классификации ветров и выяснения их значения для природы и человека. Советую учащимся обратить внимание на эти вопросы при выполнении домашнего задания.

Призываю учащихся объективно самооценить свою учебную деятельность на уроке, нажав на значок «я молодец» или «на отлично» при высокой оценке.

Рис. 6. Скриншот с портретами учащихся, участвующих в уроке

Домашнее задание

Завершается урок сообщением домашнего задания:

-

2) прочитать параграф по теме состоявшегося урока

-

3) составить схему «Виды ветров»

-

4) устно ответить на вопрос, каково значение ветра в природе и для человека

-

5) подобрать несколько пословиц, в которых речь идет о ветре.

ния направления ветра.