Молекулярно-клеточные критерии прогноза формирования патологии у детей

Автор: Манчук В.Т., Савченко А.А., Терещенко С.Ю.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Лабораторные и экспериментальные исследования

Статья в выпуске: 3-1 т.23, 2008 года.

Бесплатный доступ

Представлена концептуальная модель прогностической оценки формирования патологии у детей на основе оценки метаболической активности, анализа молекулярной организации плазматической мембраны и субпопуляционного состава лимфоцитов периферической и пуповинной крови у детей. На примере собственных оригинальных исследований продемонстрирована эффективность использования данной модели при отдельных состояниях у детей (адаптации к школьной нагрузке, нарушениях сердечного ритма, ожирении, сахарном диабете, атопических заболеваниях), в различных экологических условиях, включая экстремальные условия Крайнего Севера, и в различные возрастные периоды, включая период новорожденности.

Прогноз, формирование патологии, лимфоциты, активность ферментов, мембрана

Короткий адрес: https://sciup.org/14918877

IDR: 14918877 | УДК: 616-053.2:577

Текст научной статьи Молекулярно-клеточные критерии прогноза формирования патологии у детей

E-mail: rsimpn@scn.ru

МОЛЕКУЛЯРНО-КЛЕТОЧНЫЕ КРИТЕРИИ ПРОГНОЗА ФОРМИРОВАНИЯ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ

ГУ НИИ медицинских проблем Севера СО РАМН, г. Красноярск

Для изучения особенностей функционирования организма ребенка, особенно в сложных экологических условиях, необходимо располагать надежными маркерными показателями, адекватно и своевременно отражающими реакции организма на изменение состояния его гомеостатических и других систем. Одним из таких путей является изучение реакций, имеющих количественное выражение и проявляющихся на клеточном и субклеточном уровнях организма, до развития патологии в каких-либо функциональных системах или на более ранних этапах ее формирования. Этим требованиям могут отвечать методы оценки состояния внутриклеточного метаболизма клеток иммунной системы [1, 2, 3, 4]. Именно метаболизм является основой проявления их жизнедеятельности и, в соответствии с этим, при формировании прогноза необходимо определять функциональные возможности и состояние иммунореактивности ребенка [2, 5, 6, 7].

Лимфоциты имеют богатый набор рецепторов, через которые осуществляется регуляция их метаболических реакций и, следовательно, их функциональной активности [4, 8, 9]. Ценность исследования внутриклеточного метаболизма заключается еще и в том, что появилась возможность оценки точной локализации и интенсивности биохимических процессов не только в самой клетке в целом, но и в ее различных компартментах, проводить анализ темпов метаболических процессов при созревании клетки и их изменений при различных патологических состояниях. Все это дает возможность использовать показатели состояния внутриклеточного метаболизма в качестве маркера функционального состояния организма в целом.

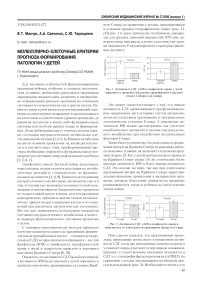

С помощью цитохимических методов проведено изучение активности одного из важнейших ферментов цикла трикарбоновых кислот – сукцинатдегидрогеназы (СДГ) и гидролитического фермента – кислой фосфатазы (КФ) в лимфоцитах периферической крови у детей и подростков пришлого и коренного населения Крайнего Севера [6, 10].

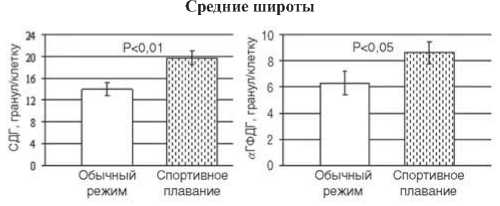

Оказалось, что активность СДГ была более низкой, а активность КФ более высокой у детей коренного и пришлого населения, проживающих в условиях Край- него Севера, по сравнению с детьми, проживающими в условиях средних географических широт (рис. 1). (На рис. 1 и далее приведены столбиковые диаграммы для средних значений показателей, 95%-ные доверительные интервалы для них и достигнутые уровни значимости P двувыборочного t-критерия сравнения средних.)

Рис. 1. Активность СДГ и КФ в лимфоцитах крови у детей коренного и пришлого населения, проживающих в средней полосе Сибири и на Севере

Это может свидетельствовать о том, что низкая активность СДГ, проявляющаяся при функциональном напряжении регуляторных систем организма, является следствием проживания в экстремальных экологических условиях Севера. А повышение активности КФ можно рассматривать как усиление катаболических процессов в системе внутриклеточного метаболизма при воздействии экстремальных факторов Севера.

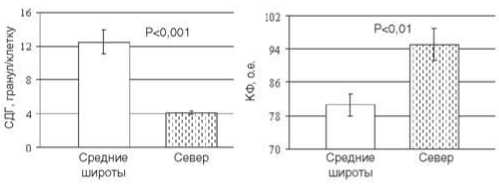

Также было установлено, что длительность проживания матери на Крайнем Севере до рождения ребенка оказывает влияние на активность изучаемых ферментов (рис. 2). Так, у детей, матери которых прожили на Крайнем Севере свыше 10 лет, отмечались более высокая активность КФ и более низкая активность СДГ. Это вполне логично, так как при длительном проживании матери на Крайнем Севере нарастают дезадаптационные проявления в материнском организме, которые, безусловно, отразятся на организме развивающегося плода и ребенка на последующих этапах жизни.

Рис. 2. Активность СДГ и КФ в лимфоцитах крови в зависимости от длительности проживания матери на Севере

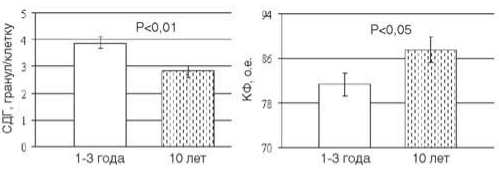

Нам удалось показать, что закаливающие процедуры, проводимые детям, ведут к повышению активности СДГ, тогда как интенсивные занятия спортом в условиях Севера, в частности спортивным плаванием, приводят к существенному снижению активности и СДГ и а-глицерофосфатдегидрогеназы (аГФДГ) по сравнению с детьми, находящимися на обычном двигательном режиме (рис. 3). Необходимо отметить, что активность аГФДГ определяет интенсивность одного из водородных шунтов митохондрий, значение которого возрастает при повышенном уровне энергетической нагрузки клеток [11, 12].

Значительное снижение активности вышеназванных ферментов мы расцениваем как негативный

Север

Рис. 3. Активность СДГ и аГФДГ в лимфоцитах у детей, проживающих на Севере и в средних широтах, в зависимости от уровня физической нагрузки

Благоприятная адаптация

Рис. 4. Активность НАД(Ф)-зависимых дегидрогеназ в лимфоцитах крови у первоклассников при благоприятном и неблагоприятном течении адаптации эффект перекрестной адаптации – с одной стороны, к экстремальным экологическим факторам Крайнего Севера и, с другой стороны, адаптации организма ребенка к повышенным физическим нагрузкам, что может привести к значительному напряжению функциональных систем детского организма.

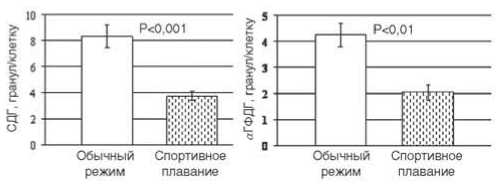

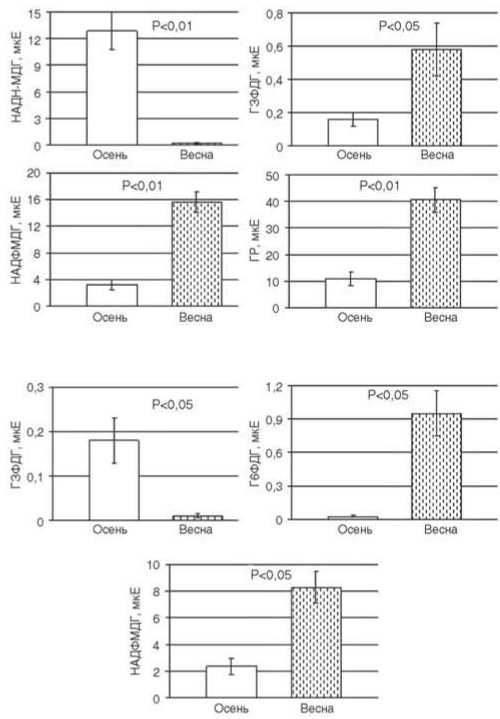

Изменяет активность внутриклеточных ферментов лимфоцитов крови и характер адаптационных реакций у детей младшего школьного возраста при их обучении в школе и уровень информационной нагрузки, что было установлено с помощью комплекса биолюминесцентных методов [13, 14, 15].

Так, у первоклассников с благоприятным течением адаптации к концу учебного года снижается активность НАДН-зависимой реакции малатдегидрогеназы (МДГ) при активации глицерол-3-фосфат-дегидрогеназы (ГЗФДГ) и ключевого фермента анаболизма липидов – малик-фермента (НАДФМДГ) (рис. 4). Это сопровождается снижением энергетических реакций цикла трикарбоновых кислот (ЦТК) и повышением глутатионзависимой антиоксидантной защиты клеток.

При неблагоприятном течении адаптации при обучении в школе система регуляторных взаимосвязей активности внутриклеточных ферментов, влияющих на реактивность клеток иммунной системы, у первоклассников в конце учебного года нарушена более значительно. Это проявляется снижением активности аэробных процессов, понижается активность глицеролфосфатного шунта, повышается активность ключевых ферментов пентозофосфатного пути (ПФП) и анаболизма липидов. Ингибируется анаэробное дыхание клетки, повышается интенсивность оттока субстратов с ЦТК через НАД-зависимую глутаматдегидрогеназу (НАДГДГ) и НАДФМДГ на синтез аминокислот и антиоксидантную защиту клетки, что в конечном итоге компенсаторно повышает функциональное состояние лимфоцитов.

Интересным является и выявленный нами факт, что при обучении детей в начальной школе при использовании программ развивающего обучения с более высокими информационными нагрузками у них повышается уровень метаболизма в лимфоцитах. Это ведет к более высокой резистентности детей к воздействию различных инфекционных факторов и, соответственно, к более низкой заболеваемости, по сравнению с детьми, обучающимися по традиционным программам.

Различные патологические состояния, развивающиеся у детей, также приводят к изменениям внутриклеточного метаболизма в лимфоцитах и степень этих нарушений находится в зависимости от формы и тяжести заболевания.

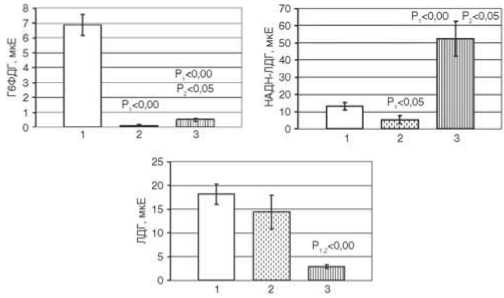

В метаболизме лимфоцитов периферической крови у детей и подростков с впервые выявленным сахарным диабетом обнаружено выраженное снижение внутриклеточной активности глюкозо-6-фос-фатдегидрогеназы (Г6ФДГ); рис. 5. По-видимому,

Рис. 5. Активность оксидоредуктаз в лимфоцитах крови у детей с впервые выявленным диабетом и болеющих более 1 месяца

Примечание: 1 – контроль; 2 – дети с впервые выявленным диабетом; 3 – дети, болеющие диабетом более 1 месяца снижение активности Г6ФДГ связано с понижением субстратного потока по гликолизу, что подтверждается выраженным ингибированием уровня анаэробной реакции лактатдегидрогеназы (ЛДГ).

Однако у детей в клетках иммунной системы с впервые выявленным сахарным диабетом обнаружены и компенсаторные процессы, позволяющие поддерживать уровень энергетических процессов. Так, сохранение активности аэробной реакции ЛДГ на уровне здоровых детей определяет увеличение синтеза пирувата (в том числе и для окислительновосстановительных реакций цикла трикарбоновых кислот). Вероятно, именно повышенный синтез пирувата определяет сохранение активности МДГ, НАДзависимой изоцитратдегидрогеназы (НАДИЦЦГ) и СДГ на уровне нормы.

В целом, у детей и подростков с впервые выявленным сахарным диабетом в лимфоцитах крови более

Рис. 6. Особенность уровней активности НАД(Ф)-зависимых дегидрогеназ в лимфоцитах крови у детей с КЭО выражены изменения интенсивности метаболических процессов цитоплазматического компартмента, а внутримитохондриальные реакции практически не изменены. Эти изменения определяются снижением интенсивности анаэробного дыхания и пластических процессов, что связано с нарушением синтеза инсулина и приводят к понижению функциональных возможностей общего пула клеток иммунной системы крови.

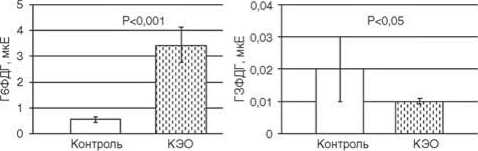

У детей с конституционально-экзогенным ожирением (КЭО) отмечается повышение активности Г6ФДГ и снижение уровней ГЗФДГ, НАДФ-зависимых глутаматдегидрогеназы и изоцитратдегидрогеназы (НАДФГДГ и НАДФИЦДГ соответственно), НАДГДГ и НАДИЦДГ (рис. 6). Состояние активности исследуемых ферментов цитоплазматического и митохондриального компартментов отражает снижение метаболических реакций, определяющих интенсивность как анаэробного, так и аэробного дыхания клеток иммунной системы у детей с ожирением [2, 11].

При этой патологии недостаточное поступление субстратов в клетку ведет к истощению субстратного пула, нарушению взаимосвязи между внутриклеточными структурами. И в конечном итоге в результате ингибирования энергетических реакций и нарушения взаимосвязей в метаболизме снижается реактивность лимфоцитов, развивается иммунодепрессивное состояние, которое можно определить как срыв адаптационных возможностей ребенка и, следовательно, его чувствительности к факторам окружающей среды.

В настоящее время наиболее важным методологическим подходом в изучении патогенеза мульти-факториальных заболеваний у детей является оценка взаимодействия врожденных и внешнесредовых факторов с выявлением прогностически значимых факторов риска.

Мы широко используем этот подход, эффективность которого хотелось бы продемонстрировать на примере изучения иммунологических и клеточномолекулярных характеристик клеток пуповинной крови у новорожденных детей. Дизайн настоящего научного проекта соответствовал критерию проспективного исследования, обладающего наибольшей доказательной силой с точки зрения концепции «медицины, основанной на доказательствах – Evidence Based Medicine» и состоял из трех этапов.

На первом этапе нами проводилось иммунофе-нотипирование мононуклеаров пуповинной крови с помощью проточного цитофлюориметра и исследование молекулярной организации клеточных мембран с использованием метода флюоресцентного зондирования.

На втором этапе с помощью специально разработанных вопросников оценивалось наличие различных наследуемых и внешнесредовых факторов, потенциально участвующих в патогенезе заболеваний.

Наконец, на третьем этапе проводилось динамическое проспективное наблюдение за когортой ново-51

рожденных и математическое обоснование вклада врожденных и внешнесредовых факторов в патогенез болезни, в частности, с расчетом показателей относительного и абсолютного риска.

Например, для выявления наиболее ранних прогностически значимых маркеров формирования таких широко распространенных заболеваний, как атопические (атопический дерматит (АД) и бронхиальная астма) нами проведено исследование иммунологических параметров пуповинной крови с верификацией баланса в системе T-хелперов 1-го и 2-го типов и последующее проспективное наблюдение когорты новорожденных в течение 1 года.

У 95 новорожденных методом проточной лазерной цитофлюорометрии в пуповинной крови определен субпопуляционный состав лимфоцитов с последующим проспективным наблюдением. Для верификации баланса Th1/Th2 активности использованы следующие маркеры: количественное содержание общего IgE плазмы крови, процентное содержание CD26+- и CD30+-лимфоцитов и процентное количество клеток, синтезирующих интерферон-у (ИФН-у). Наиболее важным маркером, отражающим влияние как врожденных (в том числе наследуемых), так и внешнесредовых факторов оказалась способность лимфоцитов пуповинной крови продуцировать ИФН-у.

Дети, родившиеся от стигматизированных по атопии родственников, уже при рождении имеют признаки сниженной функциональной активности Th1-клеток, проявляющиеся в снижении количества клеток, продуцирующих ИФН-у. Количество как активированных (CD69+), так и неактивированных (CD69-) клеток, продуцирующих ИФН-у, было снижено у детей с наследственной предрасположенностью к формированию атопии. В то же время влияние такого важного внешнесредового фактора, как место проживания беременной (город/село), оказывало противоположное действие, ослабляя эффект наследуемых факторов. У детей от матерей, живших в сельской местности, было повышено значительно содержание клеток, способных продуцировать ИФН-у, что вполне согласуется с многочисленными эпидемиологическими данными о меньшей распространенности атопии у детей из сельских семей. Важнейшим выводом нашего исследования можно считать установленный факт влияния этого внешнесредового фактора внутриутробно, что нарушает баланс в системе Т-хелперов 1-го и 2-го типов уже в момент рождения ребенка.

Наконец, проспективное наблюдение за обследованными новорожденными показало, что низкое количество клеток, продуцирующих ИФН-у, является важнейшим ранним прогностическим маркером формирования атопического дерматита. Было показано, что снижение количества неактивированных мононуклеаров пуповинной крови, продуцирующих ИФН-у (субтип CD69-/INFу+), свидетельствующее о внутриутробном сдвиге в балансе Th1/Th2 лимфо-52

цитов, является сильным и независимым предиктором формирования АД у детей грудного возраста. Относительный риск формирования АД у детей с низким содержанием клеток, способных продуцировать ИФН-у, составил 3,4 (1,19-9,69).

Другим фрагментом изучения пуповинной крови была динамическая оценка биофизических характеристик мембран эритроцитов методом флюоресцентного зондирования.

Нами было показано, что в самый ранний неонатальный период происходит снижение текучести клеточных мембран эритроцитов, что, вероятно, является одним из механизмов адаптации организма ребенка к внеутробной жизни с началом дыхания атмосферным воздухом и проявляется стабилизацией мембраны эритроцита и улучшением реологических свойств крови.

В то же время у детей от матерей с гестозом подобного физиологического снижения текучести на 4-е сутки жизни не происходит, что нарушает адаптацию новорожденного и, вероятно, способствует формированию циркуляторных и респираторных расстройств.

Изучение патогенетической роли молекулярной организации клеточных мембран было изучено нами и у более старших детей с уже сформированным атопическим заболеванием: бронхиальной астмой (БА), АД и поллинозом.

Было показано, что у детей с атопическими болезнями значимо снижено содержание холестерина в мембранах эритроцитов и лимфоцитов и нарушено отношение холестерин/фосфолипиды, критически определяющее микровязкость и общую активность клетки. Патогенетическая роль снижения микровязкости мембран подтверждается наличием ярко выраженного феномена типа доза-эффект: с ростом тяжести БА происходит прогрессирующее снижение микровязкости, за исключением тяжелой астмы, возможно, имеющей несколько патогенетических механизмов, отличных от атопии.

Кроме того, было показано, что отличительными особенностями возрастного созревания клеточных мембран здоровых детей (как лимфоцитов, так и эритроцитов) является уменьшение содержания легкоокисляемых форм фосфолипидов, в частности фосфатидиламина (ФЭА), и обогащение с возрастом липидного бислоя мембран сфингомиелином (СФМ). В то же время для детей, болеющих атопическим дерматитом, характерно повышение с возрастом относительного содержания легкоокисляемой фракции ФЭА как в эритроцитах, так и в лимфоцитах. Количество СФМ, отражающего процесс созревания мембраны, вместо положенного возрастания у более старших детей, при наличии АД понижалось с возрастом, указывая на торможение процесса становления мембранных структур у больных детей.

Таким образом, активно используемый нами методологический подход, заключающийся в оценке прогностических возможностей комплексного изучения молекулярно-клеточных параметров организма ребенка при самых разнообразных заболеваниях в различных экологических условиях и возрастных периодах, позволяет создавать интегральную модель формирования патологии детского возраста. Только такой подход, с нашей точки зрения, может быть успешен, обеспечивая рациональное и практически применимое место фундаментальной медицинской науки в реализации национальных проектов и программ, касающихся здоровья детей и подростков.

Список литературы Молекулярно-клеточные критерии прогноза формирования патологии у детей

- Куклина Е.М., Ширшев С.В. СAMP-зависимая сигнальная трансдукция в контроле активации Т-лимфоцитов//Биохимия. -2000. -Т. 65, Вып. 6. -С. 741-752.

- Куртасова Л.М., Савченко А.А., Манчук В.Т. Метаболические аспекты иммунореабилитации детей с атопическими заболеваниями. -Новосибирски: Наука, 2006. -222 с.

- Уразова О.И., Новицкий В.В., Помогаева А.П. и др. Структурно-метаболический статус мононуклеаров периферической крови при инфекционном мононуклео-зе//Бюлл. эксперим. биол. и мед. -2001. -Т. 131, № 5. -С. 571-573.

- Klecha A.J., Genaro A.M., Gorelik G. et al. Integrative study of hypothalamus-pituitary-thyroid-immune system interaction: thyroid hormone-mediated modulation of lymphocyte activity through the protein kinase C signaling pathway//J. Endocrinol. -2006. -Vol. 189, № 1. -P. 45-55.

- Грицинская В.Л., Гордиец А.В., Галактионова М.Ю.,Савченко А.А., Манчук В.Т., Кадричева С.Г. Клинико-метаболические показатели детей в период адаптации к школе//Педиатрия. -2001. -№ 5. -С. 57-59.

- Захарова Л.Б., Манчук В.Т., Нагирная Л.А. Метаболизм иммунокомпетентных клеток жителей Севера в онтогенезе. -Новосибирск: Изд-во СО РАМН, 1999. -144 с.

- Робинсон М.В., Топоркова Л.Б., Труфакин В.А. Морфология и метаболизм лимфоцитов. -Новосибирск: Наука, 1986. -127 с.

- Кадричева С.Г., Савченко А.А., Догадин С.А., Мацынина В.П., Белоусова С.В. Особенности фенотипического состава и метаболизма лимфоцитов крови у женщин с аутоиммунными заболеваниями щитовидной железы//Клиническая тиреоидология. -2005. -№ 4. -С. 32-36.

- Moreno-Garcia M.E., Lopez-Bojorques L.N., Zentella A. et al. CD38 signaling regulates B lymphocyte activation via a phospholipase C (PLC)-gamma 2-independent, protein kinase C, phosphatidylcholine-PLC, and phospholipase D-dependent signaling cascade//J. Immunol. -2005. -Vol. 174, № 5. -P. 2687-2695.

- Нарциссов Р.П. Применение n-тетразолия фиолетового для количественной цитохимии дегидрогеназ лимфо-цитов человека//Арх. анатомии, гистологии и эмбриол. -1969. -№ 5. -С. 82-91.

- Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. -М.: Медицина, 1998. -704 с.

- Jeong D.W., Cho I.T., Kim T.S. et al. Effects of lactate dehydrogenase suppression and glycerol-3-phosphate dehydrogenase overexpression on cellular metabolism//Mol. Cell. Biochem. -2006. -Vol. 284, № 1-2. -P. 1-8.

- Грицинская В.Л., Савченко А.А. Особенности адаптации первоклассников к школьному обучению. -Красноярск: РИОКрасГУ, 2006. -94 с.

- Олада Э.Я., Савченко А.А., Манчук В.Т., Гордиец А.В. Особенности нейроиммунных взаимоотношений у детей при адаптации к началу школьного обучения//Вестник Красноярского государственного университета (Естественные науки). -2006. -№ 5/1. -С. 181-188.

- Савченко А.А., Сунцова Л.Н. Высокочувствительное определение активности дегидрогеназ в лимфоцитах периферической крови биолюминесцентным методом//Лаб. дело. -1989. -№ 11. -С. 23-25.