Монашеские погребения некрополя Георгиевского собора Свято-Юрьева монастыря в Великом Новгороде

Автор: Решетова И.К.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Естественнонаучные методы в археологических исследованиях

Статья в выпуске: 273, 2023 года.

Бесплатный доступ

В работе рассмотрены материалы из комплексов монашеских захоронений некрополя Георгиевского собора Юрьева монастыря. Новгородским архитектурным отряда Новгородской археологической экспедиции (НАО НАЭ) ранее был выявлен обширный некрополь, сформированный в пространстве, прилегающем к собору. К сезону 2023 г. выявлено и исследовано 105 погребений, 16 из которых по контексту можно интерпретировать как монашеские.

Палеоантропология, монашеские захоронения, некрополь юрьева монастыря, великий новгород, болезнь форестье

Короткий адрес: https://sciup.org/143182470

IDR: 143182470 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.273.323-334

Текст научной статьи Монашеские погребения некрополя Георгиевского собора Свято-Юрьева монастыря в Великом Новгороде

Многолетние изучения комплекса Георгиевского собора Свято-Юрьева мужского монастыря в Великом Новгороде послужили предметом исследований не одного междисциплинарного проекта. Уникальность памятника и насыщенность материалом позволяют неоднократно обращаться к этому объекту.

Георгиевский собор – один из старейших архитектурных памятников домонгольского времени. Его строительство началось в 1119 г. и продолжалось на протяжении 11 лет. Георгиевский собор стал усыпальницей для настоятелей монастыря и ряда государственных деятелей – новгородских посадников, князей, служилых людей.

С 2013 г. экспедицией Института археологии РАН, архитектурно-археологическим отрядом (затем экспедицией) под руководством Вл. В. Седова исследуется пространство внутри собора, а также площади, непосредственно примыкающие к его стенам. Помимо княжеских захоронений в интерьерах собора

1 Работа выполнена по теме «Домонгольские росписи Новгорода: археологический контекст и естественно-научные исследования (фрески Георгиевского собора Юрьева монастыря из раскопок 2013–2020 годов), номер соглашения 075-15-2021-576».

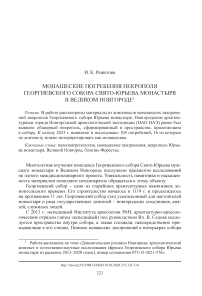

Рис. 1. Схема расположения погребений некрополя Георгиевского собора. Зеленым цветом выделены монашеские погребения в саркофагах, желтым – грунтовые монашеские погребения обнаружен обширный некрополь на прилегающей территории. К сезону 2023 г. общее количество исследованных погребений составляет 105, а выявленных индивидов 152 человека (рис. 1).

Датировка некрополя достаточно широкая, наиболее поздние монашеские захоронения относятся к XIX в. (захоронения, примыкающие к лестничной башне, с северной стороны собора), погребения в белокаменных саркофагах домонгольского времени, грунтовые захоронения под плитами или без каких-либо зафиксированных надмогильных сооружений ( Седов , 2017; 2018; 2020; Решетова , 2022).

В статье рассматриваются материалы, археологический контекст которых позволяет ассоциировать их с монашескими (Макаров, 1981; Мусин, 2002; Панова, 2004; Беляев, 2005; 2011; Осипов и др., 2018). Среди сопроводительного инвентаря были обнаружены каменные погребальные подушки, плетеные кожаные кресты аналавов, постригальные кресты, пояса, четки, остатки погребальной обуви. Останки происходят как из коллективных погребений в белокаменных саркофагах, так и из грунтовых захоронений, имеют отличные хронологические индикаторы. Исходя из предположения о некой унифицированности и стабильности аскетического образа жизни, все индивиды (в том числе и три индивида начала XIX в.) были объединены в единую выборку «монашествующих» (табл. 1).

Таблица 1. Список погребений

|

Погребение |

Пол |

Возраст |

|

27-1 |

М |

60+ |

|

27-2 |

М |

70+ |

|

27-3 |

М |

55+ |

|

27-4 |

М |

50+ |

|

27-5 |

М |

45–55 |

|

27-6 |

М |

45–55 |

|

28 |

М |

Adultus II– Mat |

|

35 |

М |

40–49 (зубы) 45–55 ПКС |

|

36-1 |

М |

50+ |

|

36-2 |

М |

45–55 |

|

36-3 |

М |

50+ |

|

36-4 |

М |

35–45 |

|

36-5 |

М |

18–23 |

|

36-6 |

М |

40–49 |

|

36-7 |

М |

50++ |

|

36-8 |

М |

45–55 |

|

40-1 |

М |

40–49 |

|

40-2 |

М |

60+ |

|

40-2а |

М |

60+ |

|

41 |

М |

50+ |

|

42 |

М |

60+ |

|

43 |

М |

40–49 |

|

47 |

М |

50+ |

|

48 |

М |

40–49 |

|

49 |

М |

25–35 |

|

50-1 север |

М |

45+ |

|

54 |

М |

35–45 |

|

55 |

М |

60+ |

Окончание табл. 1

|

Погребение |

Пол |

Возраст |

|

57 |

М |

65+ |

|

76-1 |

М |

60+ |

|

76-2 |

М |

50+ |

|

76-3 |

М |

60+ |

|

76-4 |

М |

35–49 |

Коллективные погребения были совершены в составных белокаменных саркофагах из известняка, содержали останки от трех до восьми человек. Рассмотрим по отдельности каждую из этих погребальных конструкций.

Погребение 27 (саркофаг 1)

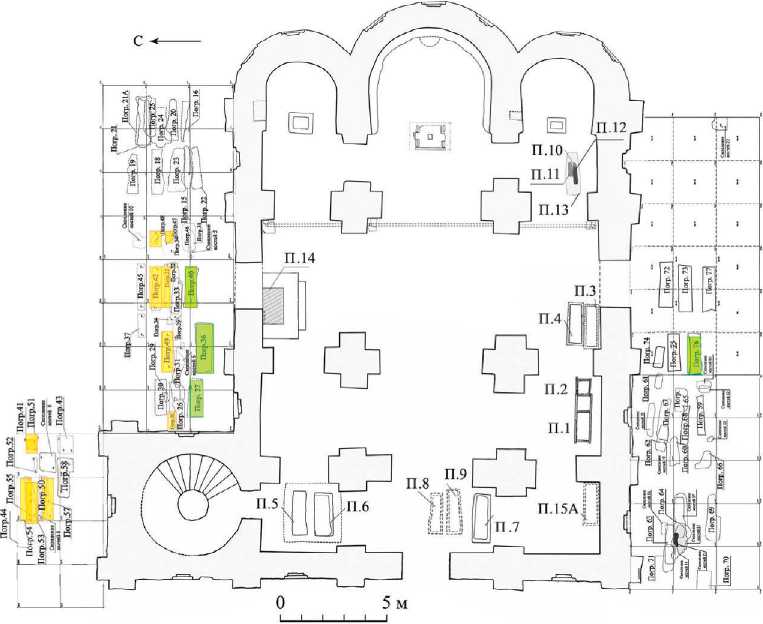

Располагался вдоль северной стены Георгиевского собора. Плиты крышки саркофага были разрушены, упали внутрь погребальной конструкции. При расчистке обнаружилось коллективное захоронение. Останки скелетированы, кости скелета отчасти находились в нарушенном антропологическом порядке. Изолированные черепа располагались у западной стенки саркофага. Разбор погребения осуществлялся последовательно по индивидам (посткраниальным скелетам): в большинстве случаев принадлежность отдельных элементов тому или иному скелету возможно было установить. Всем посткраниальным скелетам были присвоены цифровые обозначения, черепам были даны буквенные обозначения от А до Е. На следующем этапе краниальные остатки и посткраниальные скелеты были соотнесены.

Была установлена последовательность заполнения саркофага, выявлены наиболее ранние и поздние погребения (рис. 2).

Погребение 36 (саркофаг 2)

Саркофаг 2 также содержал коллективное погребение восьми индивидов. Плита крышки саркофага наполовину утрачена. В этой части разбор погребального сооружения проводился до дна конструкции. Были обнаружены разрозненные кости скелетов нескольких индивидов, череп. После снятия сохранившейся части крышки саркофага разбор погребения производился послойно. Установлено беспорядочное скопление костей в верхней части саркофага, а также фрагменты кожаных изделий. Начиная с третьего уровня расчистки выявились непотревоженные части скелетов (кости нижних конечностей), так как погребения были проложены полотнищами бересты. Это позволило дифференцировать погребенных. Как и предыдущий (погребение 27), саркофаг 2 заполнялся послойно, без перемещения ранее погребенных.

Погребение 40 (саркофаг 4)

Усыпальница содержала коллективное погребение трех индивидов. Внутреннее пространство практически не было заполнено грунтом. Для совершения

Погребение 27

Погребение 27 В

Погребение 27 Г

1 м

Погребение 27 Д " "

Квадрат 14 Квадрат 13

Погребение 27 Б

/ Погребение 27 А .

/ / ।

—_ -' ___ Квадра т 19 Квадрат 18

Рис. 2. Погребение 27

А – общий вид коллективного погребения 27; Б – план погребения 27 (саркофаг 1). Прорисовка по индивидам. Чертежи выполнены Фомичевой Ю. С. (по: Седов , 2017)

а – дерево; б – плитняк; в – раствор известково-цемяночный подзахоронения хронологически позднего усопшего останки двух других индивидов были сдвинуты к южной стенке саркофага. У непотревоженного покойного сохранилась погребальная обувь, у перемещенных фрагменты кожаных изделий: тисненого пояса с изображениями двунадесятых праздников, плетеного кожаного шнура с фигурным кожаным крестом (аналавом), остатков погребальной обуви. В области груди и бедренных костей сохранились остатки мягких тканей в виде бесструктурной массы, а также скопления шкурок куколок мух.

Погребение 76 (саркофаг 10)

В этом коллективном погребении обнаружены останки четырех взрослых мужчин, захороненных также с периодичностью. Наиболее позднее погребение iп situ , скелет сохранил анатомический порядок, присутствуют фрагменты погребальной обуви. Кости индивидов из «предзахоронений» в этой усыпальнице перемещены: останки наиболее раннего сдвинуты к восточной стенке в компактное скопление. Перемещение и, соответственно, подзахоронение происходило не ранее 5 лет после первых похорон, когда тело полностью скелетировалось и уже не имело связок, так как мы видим, что скопление представлено изолированными костями, утратившими сочленения. В почве без доступа воздуха разложение мягких тканей происходит от 3 до 5 лет, распад связок и сухожилий – до 10 лет ( Berg , 1963), однако в земле, на поверхности которой находятся строения, сооружения, препятствующие проникновению влаги, света, кости сохраняются долго, процессы происходят медленнее. В саркофагах и склепах останки могут практически не изменяться долгое время (при условии сохранения изначальных параметров, т. е. целостности камеры) ( Пашкова, Резников , 1978. С. 157). В скоплении обнаружены фрагменты плетеного кожаного шнура (вероятно, от аналава), остатки кожаной обуви. Тела двух других погребенных сдвинуты к северной и восточной стенкам саркофага, некоторые элементы скелета на момент перемещения находились в суставных сочленениях. Черепа всех четырех покойных располагались в западной части саркофага.

Практика устройства гробниц создает определенные проблемы в интерпретации и хронологии. Многочисленные примеры коллективных захоронений в саркофагах выявляют схожие проблемы при анализе материала, определении последовательности захоронений и времени между совершением подзахоронений и т. д. ( Добровольская, Мастыкова , 2020; Рабиновиц и др ., 2009). Описываются случаи вторичного захоронения отдельных костей или частей тела в общий саркофаг ( Рабиновиц и др ., 2009. С. 235).

Грунтовые захоронения

При анализе инвентарного сопровождения из грунтовых погребений некрополя Георгиевского собора выявлены: каменные погребальные подушки (погр. 35, 41, 42, 43, 47, 48, 50-1, 54), пояс (погр. 40, 57), четки (погр. 49, 55, 57), фрагменты аналава (погр. 40), параман (погр. 49, 57), постригальные кресты (погр. 49, 55, 57). Эти находки позволили атрибутировать захоронения как монашеские.

Таким образом, выборка насчитывает 16 погребений, 33 индивида.

Пол всех индивидов определен как мужской, средний возраст смерти – 48 лет, что является высоким показателем, тем более что более половины (60,6 %) находятся за границей в 50 лет.

По данным А. П. Бужиловой, средний возраст смерти на территории средневековой Руси находится в интервале 32,4–43,8 лет. Этот признак имеет тенденцию к географическому распределению. Наиболее низкие показатели были зафиксированы среди новгородских словен, кривичей ярославских и черниговских полян. На других территориях средний возраст смерти находится в пределах 35–39,9 лет ( Бужилова , 1995. С. 71). Даже при условии исключения из рассматриваемой выборки трех погребений XIX в. общая тенденция не изменится.

Исследуя антропологические материалы более позднего времени в черте В. Новгорода на ул. Даньславля, Евтеев А. А. обращал внимание на особенности поздних выборок (XVI–XVIII вв.) существенным повышением числа индивидов в возрасте старше 45 лет, а также людей старческого возраста, встречающихся почти исключительно в этой выборке ( Евтеев, Олейников , 2015. С. 129). В то же время синхронные серии из Ярославля XVI–XVII вв. характеризуются средней продолжительностью жизни 33 года ( Медникова и др. , 2013. С. 158).

Наибольше сходство эта «демографическая» картина имеет с престижными монастырскими некрополями: некрополем Чудова Монастыря в Московском Кремле, некрополем Троице-Сергиевой лавры. В то время как рядовые индивиды из городских и сельских кладбищ Новгородской земли демонстрируют более низкие показатели продолжительности жизни, приближенные к усредненным данным по всей территории средневековой Руси ( Энговатова, Васильева , 2022; Евтеев, Олейников , 2015; Бужилова , 1995). Высокие значения возраста смерти обусловлены избирательностью серии и особыми условиями жизни.

В табл. 2 представлены выявленные патологические проявления: это заболевания зубочелюстной системы (зубной камень и пародонтопатии), в значительной степени зависящие от характера пищи (мягкая, вязкая), недостаточной гигиены и нарушения обменных процессов.

Таблица 2. Маркеры стресса и патологические проявления

|

Признак |

N |

X |

% |

|

Пародонтопатия |

30,00 |

7,00 |

23,33 |

|

Кариес |

30,00 |

3,00 |

10,00 |

|

Зубной камень |

30,00 |

9,00 |

30,00 |

|

Одонтогенный остеомиелит (хронический абсцесс) |

33,00 |

5,00 |

15,15 |

|

Cribra orbitalia |

33,00 |

1,00 |

3,03 |

|

Травмы (череп) |

31,00 |

1,00 |

3,23 |

|

Перелом носовых костей |

31,00 |

1,00 |

3,23 |

|

Переломы длинных костей |

30,00 |

3,00 |

10,00 |

|

Артрозы (резкие ДДИС) |

30,00 |

13,00 |

43,33 |

Окончание табл. 2

|

Признак |

N |

X |

% |

|

Энтезопатии |

30,00 |

10,00 |

33,33 |

|

Остеофиты позвоночника |

30,00 |

9,00 |

30,00 |

|

Остеохондроз |

30,00 |

8,00 |

26,67 |

|

Узлы Шморля |

30,00 |

4,00 |

13,33 |

|

Периостит на костях ПКС |

30,00 |

5,00 |

16,67 |

Отмечены ярко выраженные дегенеративные изменения позвоночника и суставов, связанные с естественными возрастными процессами, усугубленные сильными физическими нагрузками, в особенности на пояс верхних конечностей. Люди находились в регулярном активном физическом труде, несмотря на возраст/ заболевания.

Выявлены два случая болезни Форестье (погр. 35, 42). Диффузный идиопатический скелетный гиперостоз (болезнь Форестье) проявляется в оссифи-кации передней продольной связки позвоночника (минимум на 4 смежных уровня позвонков) или при наличии множественных периферических энтезо-патий; отмечается чаще среди мужчин старше 50 лет. Исследования этиологии этого заболевания показали сильную связь с ожирением и инсулиннезависи-мым сахарным диабетом ( Verlaaп et al ., 2007; Holtоп et al ., 2011, Vaп der Merwe et al ., 2012; Старкова, Эрдес , 2016). Обзор зарубежных археологических и палеоантропологических исследований средневековых монастырских некрополей выявляет любопытную закономерность высокой частоты встречаемости DISH среди останков священнослужителей. Исследователи интерпретируют это как свидетельства особого положения священнослужителей, «элитарности» их ежедневного рациона и малоподвижного образа жизни ( Waldron , 1985; Mazieres , 2013).

Экстраполировать выводы коллег применительно к материалам из православных монастырских некрополей более чем преждевременно, учитывая резкие отличия монастырских традиций и Устава. В то же время при исследовании серии захоронений из высокостатусного некрополя Чудова монастыря было выявлено 10 случаев этого заболевания (Медникова, 2022). Безусловно, этот факт интересен и будет рассмотрен в отдельной работе. Первые исследования изотопных соотношений азота и углерода, рассчитанные для этого некрополя, показали единообразие показателей, находящихся в пределах одного промилле как по соотношению углерода (-21 ‰ – -20 ‰), так и азота (10–11 ‰) (Решетова, 2022). Эти значения характеризуют смешанный тип привычного рациона, который включал высокую долю белкового компонента. Эти характеристики далеки от «лесной» пищевой модели, а также лесных ресурсов. Вероятно, белковый компонент был привнесен с/х животными. Исследованные индивиды демонстрируют пищевую модель, описанную для погребений из статусных городских некрополей (Энговатова и др., 2013. С. 96; 2015. С. 80; Энговатова, 2018 С. 142–143). На этом фоне выделяются отдельные индивиды с отличными значениями изотопных сигналов; примечательно, что эти образцы принадлежат людям из одного саркофага – погребения 27. Сравнение изотопных соотношений у взрослых представителей светской (мирской) части общества и одного индивида, погребенного по монашескому обряду, позволяет видеть своеобразие последнего (индивид 2 из погр. 27) – крайне низкие значения по азоту свидетельствуют о малом содержании белка в рационе (Добровольская и др., 2020). Резко отличные показатели как азота, так и углерода индивида 6 из погребения 27 могут говорить о том, что он являлся мигрантом с более южных территорий, но значения азота также крайне низки и не позволяют утверждать о высокой доле белковой пищи в рационе этого человека.

Возможность длительного и разнопланового изучения некрополя Юрьева монастыря дает нам шанс представить историческую динамику некоторых аспектов жизни новгородской социальной верхушки, а также монастырской братии с домонгольского времени до XIX в. Этот некрополь интересен и разнообразием форм погребальных конструкций. Так, монашеские захоронения представлены как индивидуальными погребениями, так и коллективными, совершенными в саркофагах.

Изучение уклада жизни монашествующих на Русском Севере с методической точки зрения представляет идеальную возможность зафиксировать методами естественных наук различные варианты адаптационных процессов (пищевых, культурных, социальных) к аскетическому образу жизни, к консервативной культурной среде. Выявлена специфика этой серии – показатели значения средней продолжительности выше ожидаемых при сохранении высокого уровня физической активности и нагрузок. Можно предположить, что эти высокие значения параметров биологического возраста связаны в большей степени со стабильностью жизни и ее жестким, традиционным укладом, сохраняющимся на протяжении многих веков, чем с качеством жизни этих людей. Эта гипотеза требует подтверждения другими системами признаков.

Список литературы Монашеские погребения некрополя Георгиевского собора Свято-Юрьева монастыря в Великом Новгороде

- Беляев Л. А., 2005. Каменные "подушки" монашеских погребений и их ветхозаветный прототип // РА. № 4. С. 171-175. EDN: OPGBMB

- Беляев Л. А., 2011. Камень под головой и лестница в небо: археология, иконография, источники // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия V: Вопросы истории и теории христианского искусства. Вып. 2 (5). С. 72-84. EDN: OOAWTP

- Бужилова А. П., 1995. Древнее население: (палеопатологические аспекты исследования). М.: ИА РАН. 189 с.

- Добровольская М. В., Мастыкова А. В., 2020. Изотопные исследования скелетных останков людей из гробницы храма на Горзувитах: хронология, особенности питания, мобильность // КСИА. Вып. 260. С. 428-440. EDN: KIWCCK

- Добровольская М. В., Тиунов А. В., Крылович О. А., Кузьмичева Е. А., Решетова И. К., Савинецкий А. Б., Свиркина Н. Г., Смирнов А. Л., 2020. Изотопные маркеры экосистем и питания средневекового сельского населения лесной зоны европейской части России // РА. № 3. С. 79-95. EDN: NGKKIN