«Монетовидный амулет» из пещеры «Летучая мышь»: структуры загадочного изделия из бронзы и опыт раскрытия его символики (к проблеме буддизма и систем счисления времени в средневековых культурах Дальнего Востока)

Автор: Ларичев Виталий Епифанович, Медведев Виталий Егорович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 3 т.10, 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируются структуры, числовые знаковые «записи» и семантика загадочного объекта, обнаруженного в пещере «Летучая мышь» (юг Приморского края) при разведывательных работах Дальневосточной археологической экспедиции 1970 г. (рук. А. П. Окладников). «Монетовидный предмет», изготовленный из бронзы, представлен в публикации как сакральный элемент буддийской религиозной системы - миниатюрный вариант мандалы, великого символа целостной картины Мироздания, с включенными в него числовыми календарно-астрономическими «записями». Они свидетельствуют о высоком уровне естественно-научных знаний в Золотой империи чжурчжэней - соперника Поднебесной на востоке Азии в средневековье.

Приморский край, средневековая археология, золотая империя чжурчжэней, буддизм, мандала, мироздание, астрономия и календаристика, естественно-научные знания

Короткий адрес: https://sciup.org/14737440

IDR: 14737440 | УДК: 904

Текст научной статьи «Монетовидный амулет» из пещеры «Летучая мышь»: структуры загадочного изделия из бронзы и опыт раскрытия его символики (к проблеме буддизма и систем счисления времени в средневековых культурах Дальнего Востока)

Памяти А . П . Окладникова посвящаем

Многолетние исследования древностей Приморья и Приамурья, начало которых восходит ко второй половине XIX в. [Кафа-ров, 1871; 1879; Панов, 1898; Гребенщиков, 1916; Ларичев, 1966; 1968; 1973], позволили установить весомую политическую роль народов дальневосточных окраин России в средневековой истории всего региона Восточной Азии [Окладников, 1959; Окладников, Деревянко, 1973; Воробьев, 1983; Ларичев, 1998; Медведев, 1977; 1986; 2010; Шавкунов, 1990]. Из разного вида аспектов высокого уровня культуры обитателей Приморского края времени государства Бохай и Золотой империи чжурчжэней особый интерес привлекают вопросы, связанные с оцен- ками очевидных признаков проникновения буддизма в среду коренного населения Дальнего Востока – исконных приверженцев традиционной религии тунгусо-маньч-жур и палеоазиатов – шаманизма (кумирни, храмы, объекты культа и т. п.) [Медведев, 1998а; 1998б; 2007].

Какими бы, однако, ни были их религиозные установки, аборигенными либо заимствованными извне – из Китая или из Центральной Азии, они в любом случае предполагают априори умение приверженцев той и другой мировоззренческой системы отслеживать течение времени, с циклами которого каждый год согласовывались хозяйственно-экономическая деятельность и культово-обрядовые (в том числе сакрального разряда – погребальные и поминальные) действа. Начало внимания людей к понятию «время» в культурах дальневосточного региона установлено еще в раннем неолите (см.: [Ларичев, 2008а; 2008б; Бро-дянский, 2003] и др.). Что касается последующих эпох, включая средневековье, то вопрос этот для Приморья лишь поставлен, но удовлетворительного (убедительного в доказательности) решения пока не нашел [Бродянский, 1997].

Объясняют эту ситуацию три обстоятельства – отсутствие выразительных объектов с числовыми знаковыми «записями» календарного характера; нежелание освоить и принять на вооружение должной силы методические приемы «прочтения» подобных «записей» (а возможно – просто неосведомленность о таких приемах) и уяснить постулат, что в них не может быть календарной приблизительности (ошибочности), выходящей за рамки 1 суток; неприемлемость традиционалистами слишком сложной для них астроархеологии, которая превращает в источниковые документы древней астрономии и календаристики предметы искусства и объекты культово-обрядового назначения [Ларичев, 2009в]. Между тем перечисленное порождает роковое последствие – исключает верное решение проблем начала становления протонаук и зарождения астральных религиозных представлений в недрах первобытного общества севера Евразии, а не только в так называемых «цивилизационных (земледельческих, городских, протогосудар-ственных) центрах» юга континента и севера Африки (изложение иной точки зрения см.: [Marshack, 1991; Ларичев, 1993; 2009а]).

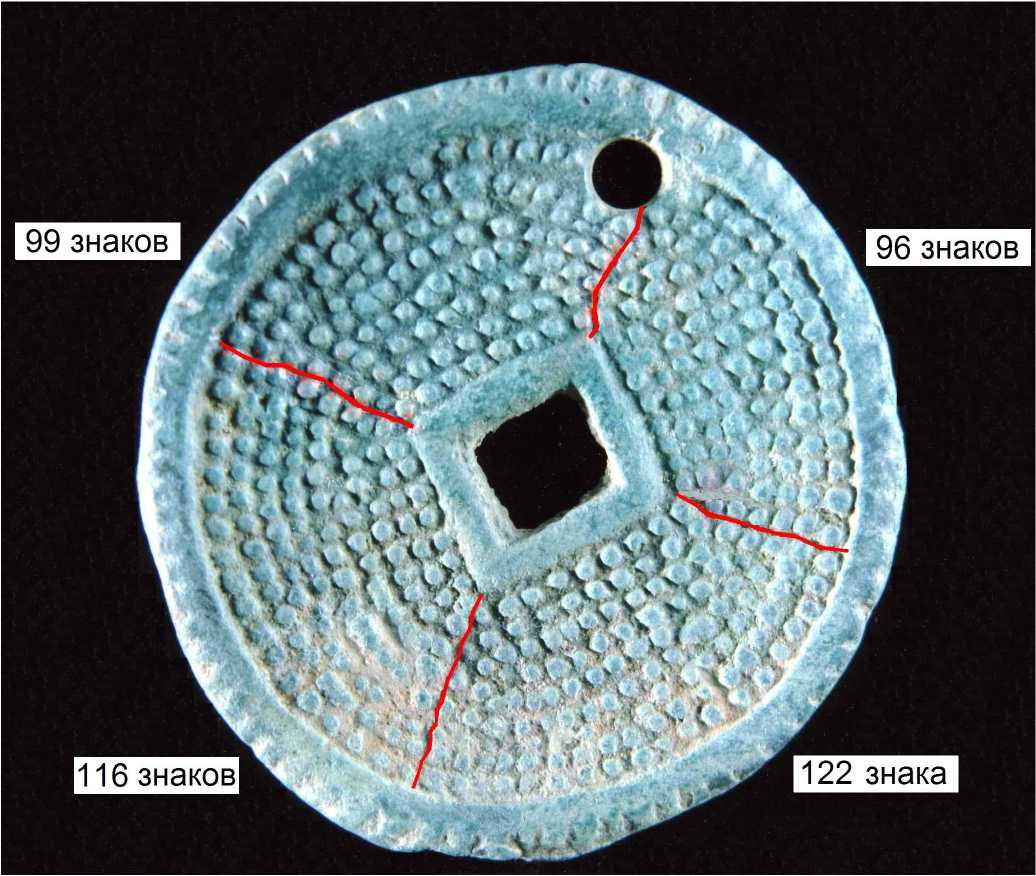

Упомянутое выше « отсутствие вырази тельных объектов с числовыми знаковыми “ записями ” календарной значимости » объ ясняется элементарно : таковые остаются зачастую вне поля внимания археологов как находки весьма специфической ( календарно астрономической ) информативности . В этой связи интерес вызывают всякого рода и вида предметы искусства малых форм . С ними и бывают связаны искомой содержательности « записи » [ Бродянский , 1997; Ларичев , 2001; 2002; 2003; 2007]. К ряду такой разно видности источников относится круглый плоский , отлитый из бронзы диск ( см . рису нок ).

Лицевая сторона « монетовидного амулета » из пещеры « Летучая мышь »

с четырьмя секторами поля размещения « зерни » ( фото В . Н . Кавелина ): сплав на основе меди

Изделие это было обнаружено 40 лет на зад . Оно столь долго не вводилось в науч ный оборот осознанно – по причине неясно сти и информативной значимости объекта в целом , и в его отдельных структурных час тях , что требовало организации неторопли вого , неординарной направленности иссле довательского поиска . Предварительным результатам его посвящается эта статья .

Находка была сделана в 1970 г . в ходе экспедиционных работ Приморского архео логического отряда Института истории , фи лологии и философии СО АН СССР , кото рым руководил В . Е . Медведев . В тот год раскопки отрядом велись традиционно в нескольких местах Дальнего Востока : в ию не - июле – в Еврейской автономной области , в августе - сентябре – в Хабаровском крае , а поздней осенью , в октябре – на юге Приморья , в обширной долине залива На ходка , неподалеку от устья р . Партизанской ( прежнее название – р . Сучан ). Здесь по инициативе А . П . Окладникова были начаты раскопки многослойного поселения , распо ложенного на искусственно террасирован ных склонах сопки Булочка .

Перед отъездом на крайний юг Примо рья , в район залива Посьет , А . П . Окладни ков , В . Е . Медведев и несколько членов отряда обследовали ближайшие к месту раскопок пещеры , в том числе известную под названием « Летучая мышь », располо женную в 7–8 км от станции Боец Кузнецов . Эта пещера связана с одной из крупных скал , окаймляющих пойменное побережье р . Партизанской . Высота ее 2–8 м , длина полости более 30 м . С нею связаны просто рный грот и галерея . По сообщению краеве да Е . Лешока , местные жители рассказыва ют , что в этой пещере за узкими проходами будто бы находятся несколько значительной длины галерей , образующих запутанную сеть подземных лабиринтов , в которых , как считается , можно легко заблудиться [1971. С . 18].

У входа в пещеру был заложен разведочный шурф. Среди обнаруженного в нем оказались несколько фрагментов лощеной гладкостенной керамики темного цвета, сходной с обычной, массового распространения керамикой раскопанных в Приморье чжурчжэньских городищ начала XIII в. и особой ценности находка – небольшой, загадочного назначения металлический диск, тогда же названный «монетовидным амуле- том» (см. рисунок) (о «монетовидных амулетах» см.: [Алексеев, 1912]). Видимо, сходную керамику черного цвета, украшенную волнистым орнаментом и сквозными отверстиями, обнаружил там же несколько ранее краевед Е. Лешок [1971. С. 18]. В этой связи заметим, что плодородная долина р. Партизанской и ее горно-таежные окрестности были излюбленным местом расселения чжурчжэней. Здесь они построили несколько внушительных размеров укреплений. Так, неподалеку от пещеры «Летучая мышь», около с. Екатериновка, располагается их горное городище, а выше по реке – еще два того же времени памятника – долинное (Николаевское) и горное (Шайгин-ское) городища.

Для точного определения времени изго товления « монетовидного амулета » важным оказался его химический состав . Спектраль ный анализ , выполненный ведущим инже нером Аналитической лаборатории Инсти тута катализа СО РАН ( г . Новосибирск ) И . Л . Краевской без разрушения пробы качественным обзорным анализом и полу - количественным методом «QUANTAS» на рентгеноспектральном флуоресцентном анализаторе ARL c Rh- анодом рентгенов ской трубки , засвидетельствовал , что насы щенный примесями металл представляет собой оловянно - свинцовый сплав на основе меди . При этом доля свинца достигает 20 % ( см . таблицу ).

Спектральные анализы средневековых металлических сплавов Приморья фикси руют примечательную деталь – столь замет ная , как в « амулете », примесь свинца харак терна для бронз XII–XIII вв ., т . е . времени существования на территории края чжур - чжэньских Золотой империи и государства Восточная Ся . Особенно большая доля свинца ( до 20 % и более ) отмечена при ана лизе зеркал из бронзы [ Конькова , 1989. С . 78–79]. Специалисты по древней метал лургии считают , что c ходного состава спла вы обладают большей жидкотекучестью и незначительной пористостью . Помимо того , обращает на себя внимание сравнительно большое процентное содержание в « амуле те » из пещеры « Летучая мышь » фосфора (5 %) и кремния (3,5 %). То и другое не вы явлено в средневековых бронзах Приморья и Приамурья [ Там же . Приложение I, II]. Химический состав загадочного изделия может свидетельствовать либо об особом

Результаты спектрального анализа

|

Анализируемая проба |

Содержание элементов |

|

« Монетовидный амулет » из пещеры « Летучая мышь » ( Приморье ; долина р . Партизанская , в прошлом р . Сучан ) |

40–45 % Cu ∼ 20 % Pb ∼ 15 % Sn ∼ 5 % P ∼ 3,5 % Si 1–1,5 % Al ∼ 1 % Fe ∼ 1 % Ca ∼ 1 % Cl ∼ 0,5 % K ∼ 0,5 % As ∼ 0,5 % S ∼ 0,5 % Na ∼ 0,5 % Sb 0,1–02 % Ag ∼ 0,1 % Bi Следы : (< 0,001 %) Ni; Zn; Ti; Mn; Y; Sr Элементы : Au; Hg не обнаружены (< 0,0001 %) |

его статусе , либо , что предпочтительнее , о привозном происхождении « предмета ис кусства ». С наибольшей вероятностью столь редкая находка относится ко времени фор мирования государства Восточная Ся , когда на территории Приморья , в окрестностях г . Уссурийска , располагалась его « Централь ная столица » – город Кайюань , основанный Пусянем Ваньну [ Артемьева , 1998; 2005; Ивлиев , 1993; Чжан Тин , 2002].

Тыльная сторона « монетовидного амуле та » гладкая , плоская , лишенная каких - либо деталей . Предмет имеет два отверстия . Одно из них , большего размера и квадратного очертания , располагается в центре , а второе , почти идеально круглое – у края , прямо на против одного из углов центрального отвер стия . Позиционирование круглого отверстия при взгляде с противоположной стороны изделия определяет нижний край относи тельно широкого , отчетливо выпуклого поя са , подобие обода , чуть приподнятого над лицевой поверхностью и оконтуривающей ее , что четко определяет пространственные пределы диска . По всему периметру верхне го края обода располагаются косо ориенти рованные насечки .

Квадратное отверстие окаймлено подобием широкой выпуклой рамки. У этой структуры отчетливо выделены четыре угла, образованные парами перпендикулярно ориентированных сторон. Углы, возможно, предназначены для визуального подразделения на четыре сектора (сегмента) всего внутреннего поля диска, плотно усеянного рядами округлых выпуклостей (своего рода зерни). Мысль на то наводит упомянутая соотнесенность одного из углов квадратного отверстия центра диска с круглым отверстием.

Предназначением круглого отверстия могло стать его использование для пропус кания шнура , с помощью которого вещь ук рашала грудь ( свисая с шеи ), крепления на поясе , головном уборе или верхней одежде . В таком случае изделие могло быть воспри нято как оберег или амулет . Однако объек тивную доказательность расшифровки потайной ( скрытой , сакральной ) информа ционной составляющей предмета искусства малых форм можно достичь лишь при соблюдении двух условий : отказа от по верхностного изучения источника ( т . е . иг норирующего мелкие детали как нечто малосущественное ); превращения гумани тарной направленности семантического исследования в междисциплинарное , пред полагающее использование методов естест венных наук . Тому и другому условию со ответствуют методы астроархеологии , т . е .

« прочтение » числового контента каждого из конкретных предметов древнего искусства .

Начать необходимо с подсчета упомяну тых выше так называемых « малосуществен ных деталей » каждой из его структур , обычно воспринимаемых в качестве всего лишь орнаментального ( узорчатого ) вида фона ( антуража ), призванного , как принято говорить в среде вещеведного искусствове дения , – « художественно облагородить предмет искусства ».

Наибольшие трудности в осуществлении интерпретационного проекта вызвал под счет количества « псевдозерни » в каждом из четырех выделяющихся сегментов поля рас средоточения ( см . рисунок ). Сложности оп ределялись нечеткостью проявления от дельных счетных единиц , когда возникали сомнения – фиксировать тот или другой вы ступ . После многократных проверок эти не определенности удалось преодолеть и уста новить максимально близкий истинному общий количественный контекст « поля » и его отдельных структурных частей . Наи меньшие затруднения вызвало установление количества насечек , размещенных на ободе « амулета ».

Числовой контент « амулета » составляют следующие счетные элементы :

-

1 – 1 обод , оконтуривающий лицевую сторону диска ;

-

2 – 74 насечки на поверхности обода ;

-

3 – 1 округлое отверстие , совмещенное с внутренним краем обода ;

-

4 – 433 округлых , типа зерни выпукло стей , рассредоточенных в пространстве от внутреннего края обода до четырехугольно го обрамления центрального отверстия ;

-

5 – 4 стороны обрамления центрального отверстия ;

-

6 – 4 угла центрального отверстия .

Если от каждого из углов обрамления центрального отверстия провести линии , радиально ориентированные в сторону обо да , то поле зерни окажется подразделенным на четыре неравных числовых блока ( см . рисунок ):

-

а – 96 « зерен » – верхний сегмент , распо ложенный правее округлого отверстия ;

-

б – 99 « зерен » – верхний сегмент , распо ложенный левее округлого отверстия ;

в – 116 « зерен » – нижний сегмент , рас положенный левее центрального отверстия ;

г – 122 « зерна » – нижний сегмент , распо ложенный правее центрального отверстия .

Всего счетных элементов , связанных с « амулетом », 517: 1 обод + 74 насечки на ободе + 1 круглое отверстие + 433 « зерна » + 4 стороны обрамления центрального отвер стия + 4 угла центрального отверстия = 517.

Для выявления информационной сути ( характера ) отдельных чисел и , особенно , многоэлементных блоков , важно провести их тестирование и лишь затем приступить к расшифровке числовых « записей », предпо ложив , что каждый знак представляет собой символ 1 суток . Если такая гипотеза верна , то многоэлементные счетные структуры « амулета » могут быть приняты за своего рода « математические тексты », отражаю щие длительность месяцев , сезонов , годов , возможно , и многолетий . Для подтвержде ния правильности такой идеи обратимся к тестированию числовых « записей », чтобы убедиться в точности исходного допуска семантического изыскания .

Начнем с « записи » числа 74 ( на ободе ), исполненного характерными для древней календаристики знаками – насечками . Оно кратно синодическому ( относительно Солн ца ) обороту Луны , примечательному цик личностью перемен фаз ночного светила :

74 сут . : 29,5306 сут . = = 2,5058 ≈ 2 ½ син . мес .

При подключении к 74 в качестве особо го , факультативной значимости знака са - мог ó обода , носителя насечек , получим число 75, кратное сидерическому месяцу (27,32 сут . – период кругооборота Луны на фоне звезд ; реальная длительность ее обо рота вокруг Земли , осведомленность о чем позволяла предвычислять время возможного наступления затмения ):

75 сут . : 27,32 сут . = = 2,7452 ≈ 2 ¾ сид . мес .

То , что выявленные факторы не случай ны , подтверждает календарность как общего количества зерни на лицевой стороне « аму лета » (433), так и количество их в каждом из выделенных сегментов , где размещены со ответственно 96, 99, 116 и 122 округлых вы пуклостей :

433 сут . : 29,5306 сут . =

= 14,6627 ≈ 14 ⅔ син . мес .; 1

96 сут . : 29,5306 сут . =

= 2,2508 - 3 W син . мес .;

99 сут . : 29,5306 сут . = = 3,3524 - 3 * /3 син . мес .

Если принять каждый знак сегмента 96 за символ суток сидерического месяца , то 96 окажется кратным и этому циклу :

96 сут . : 27,32 сут . = = 3,5139 » 3 ^ сид . мес .

Если принять каждый знак сегмента 99 за символ синодического месяца , то тогда это число превратится в « запись » величайшей значимости периода , кратного 8 ^ лунным годам , 8 солнечным годам и 5 синодическим ( смещение относительно Солнца ) оборотам Венеры :

99 син . мес . х 29,5306 сут . = = 2923,5294 сут .;

2923,5294 сут . : 354,367 сут . = = 8,2500 - 8 ^ лунных лет ;

2923,5294 сут . : 365,242 сут . = = 8,0043 - 8 солнечных лет ;

2923,5294 сут . : 583,9 сут . =

= 5,0069 » 5 син . оборотов Венеры .

Осведомленность о столь гармоничном соотношении циклов трех особо почитае мых в древности светил - ночного , дневного и ярчайшей из планет , считается в сообще стве историков астрономии признаком вы сочайшего уровня познаний в астрономии и календаристике . Что касается нецелочис ленного периода годовых циклов Луны , то Ц девятого из них - 88,5917 сут ., подсказы вает следующее :

-

1 - на какое количество суток восьмиле тие солнечное превосходит восьмилетие лунное ;

-

2 - какой день года принимался создате лем календаря , зафиксированного на по верхностях « амулета », за новогодие .

Поскольку начало 9-го лунного года охватывает время, близкое длительности 3 синодических месяцев - (89 сут. : 29,5306 сут. = = 3,0138 - 3 син. мес.) и длительности самого короткого из сезонов солнечного года - осеннего, который отсчитывался от дня осеннего равноденствия до дня зимнего солнцестояния, то можно сделать вывод, что за новогодие разработчики календарной системы «амулета» принимали сутки наступления астрономической осени. В тот день Солнце всходило и заходило, соответственно, точно на востоке и западе, светлое время суток равнялось темному, а дневное светило размещалось в небесном пространстве в знаменательной точке пересечения эклиптики (пути Солнца) с небесным экватором. Вслед за тем Солнце покидало северную сферу и начинало движение на юг, в пределах его южной сферы, смещаясь там до дней солнцестояния в третьей декаде декабря, когда начинался зимний астрономический сезон, а вскоре и солнцеворот - начало движения Солнца на север, в сторону Небесного экватора, к точке, где фиксировалось весеннее равноденствие, знаменующее начало возрождения природы.

Числовой блок 116 примечателен не сколькими календарно - астрономическими аспектами :

-

1 - этот временн о й цикл кратен сидериче скому обороту Луны : 116 сут . : 27,32 сут . = = 4,2459 » 4 W сид . мес .;

-

2 - такое количество суток длится сино дический оборот ближайшей к Солнцу пла неты - Меркурия , религиозно - мифологиче ская значимость которого была чрезвычайно высока в астральных культурах юга Азии , а также Среднего и Ближнего Востока ;

-

3 - 116 сут . близко 118 сут . - условному « сезону » синодического лунного года ( 1 /3 часть его ); при интеркаляции ( дополнении ) « запи си » 116 двумя знаками ( допустим , считыва нием обода и круглого отверстия в качестве символов чисел 1 ^ 1) получим 118 сут .; трехкратное повторение такого периода вы ведет на рубеж окончания синодического лунного года :

118 сут . : 29,5306 сут . = = 3,9958 » 4 син . мес .;

-

118 сут . х 3 = 354 - 354,367 сут .

Имеющиеся 122 знака календарно-астрономически значимы, ибо такое количество суток близко длительности 1/3 солнечного года: 365,242 сут. : 3 = 121,7473 - 122 сут. Ясно, что при трехкратном считывании «записи» 122 получим число, близкое продолжительности високосного солнечного года: 122 сут. х 3 = 366 сут. При неучете же 1 знака получим число, близкое длительности простого солнечного года, что и позволяет принять 366 сут. за год високосный при счислении времени четырехлетиями.

Для усиления верности идеи календарно астрономической информативности число вых блоков « амулета » проведем тестирова ние парных сочетаний их с добавлением в двух случаях факультатива 1 ( круглое от верстие ):

(74 + 99) сут . : 27,32 сут . = = 6,3323 » 6 1 /3 сид . мес .;

(74 + 1 + 116) сут . : 27,32 сут . =

= 6,9912 - 7 сид . мес .;

(74 + 1 + 122) сут . : 29,5306 сут . =

= 6,6710 » 6 % син . мес .;

(96 + 116) сут . : 27,32 сут . =

= 7,7598 » 7 % сид . мес .;

(96 + 122) сут . : 27,32 сут . = = 7,9795 » 8 сид . мес .;

(99 + 122) сут . : 29,5306 сут . = = 7,4837 - 7 ^ син . мес .

В заключение протестируем еще два числа , которые , возможно , особо значимы , но пока остаются непонятыми : 437 и 517.

433 ( общее количество округлых выпук лостей на лицевой поверхности « амулета », представленных в сегментах а , б , в и г 96, 99, 116 и 122 знаками , соответственно + 4 ( стороны обрамления центрального отвер стия ) = 437 знаков .

517 ( общее количество знаков , связанных с « амулетом »): 437 + 74 ( насечки на поверх ности обода ) + 4 ( углы центрального отвер стия ) + 1 ( округлое отверстие ) + 1 ( обод « амулета ») = 517 знаков .

Первое число кратно сидерическому обо роту Луны : 437 сут . : 27,32 сут . = 15,9956 » - 16 сид . мес . Недостача составляет 0,12 сут . = 2 ч 53 мин - 3 ч .

Второе число кратно синодическому обо роту Луны : 517 сут . : 29,5306 сут . = 17,5072 -- 17 * /2 син . мес . Превышение - 0,2145 сут . = 5 ч 9 мин - 5 ч .

Как видим, положительный результат проверки гипотезы налицо, что позволяет приступить к завершающей стадии исследования - отысканию таких сочетаний числовых блоков «амулета», которые дали бы возможность реконструировать разного вида системы счисления времени. Предлагаем выявленные варианты решения столь сложной проблемы. Первый - это реконструкция системы счисления синодического лунного года и способ выравнивания лунного потока времени с потоком времени солнечным, определяющим сезонные перемены. При считывании двух блоков 116 и 122 в последовательности 116 ^ 122 ^ 116 определится рубеж окончания синодического лунного года:

(116 + 122 + 116) сут . = = 354 - 354,367 сут .

354 сут . : 29,5306 сут . = = 11,9875 - 12 син . мес .

Для выравнивания лунного времени с временем солнечным использовался , веро ятно , следующий прием : после счисления двух лунных лет установленным порядком третий лунный год считывался иначе - с использованием блока 116 и двух иных -74 и 99: (74 + 99 + 116 + 99) сут . = 3 8 8 сут .

Сумма суток в двух обычной длительно сти синодических лунных годах и одного продолжительностью 388 сут . ( интеркаля ция в лунный год 34 дополнительных суток , что есть - 1 Ц сид . мес . - 34 сут . : 27,32 сут . = 1,2445 - 1V4 сид . мес .), позволит выйти на рубеж окончания солнечного трехлетия , что и решит проблему выравнивания лунного времени со временем солнечным :

(354 сут . х 2) + 388 сут . = 1096 сут .;

1096 сут . : 365,242 сут . = = 3,000750 - 3 солнечных года .

Превышение составляет 0,274 сут . = 6 ч 35 мин - 6,5 ч .

Второй вариант - реконструкция систе мы счисления сидерического лунного года (327,84 сут .). При считывании блоков 122 и 75 в последовательности 122 ^ 75 ^ 122 и подключении в качестве интеркалярия округлого отверстия (1), 4 знаков , обрам ляющих центральное отверстие и 4 углов центрального отверстия ( всего 9 знаков ) оп ределится рубеж окончания сидерического лунного года :

(122 + 75 + 122) сут . + (1 + 4 + 4) сут . =

= 328 - 327,84 сут .;

328 сут . : 27,32 сут . = = 12,0058 ≈ 12 сид . мес .

Третий вариант – реконструкция системы счисления солнечного года . Один из подва риантов был упомянут выше – считывание трижды одного и того же блока

122 : 122 сут . × 3 = = 366 ≈ 365,242 сут .

Второй подвариант предполагает считы вание трех блоков в последовательности 74 → 96 → 99 → 96. В итоге получим : (74 + 96 + 99 + 96) сут . = 365 ≈ 365,242 сут . При подключении в качестве интеркалярия круг лого отверстия , равного 1 сут ., получим « запись » високосного солнечного года : (74 + 1 + 96 + 99 + 96) сут . = 366 сут .

Четвертый вариант – реконструкция сис темы счисления лунно - солнечного года (360 сут .; величина средняя между длитель ностью лунного и солнечного годов ): (354,367 + 365,242) сут . : 2 = 359,8045 ≈ 360 сут . Наличие среди разновидностей счетных систем такого года предполагает выделение 8 циклов ; длительность каждого из них – 45 сут ., что есть 1½ син . мес .:

45 сут . : 29,5306 сут . = = 1,5238 ≈ 1 ½ син . мес .

Рациональность счисления времени по добной длительности года , известного в ка - лендаристике как год « хозяйственный » или « божественный », заключается в том , что позволяет автоматически фиксировать мо менты наступления двух солнцестояний ( зимнего и летнего ), двух равноденствий ( осеннего и весеннего ), а также четырех межсезоний , разделяющих пары солнце стояний и равноденствий . Такой , на первый взгляд , странный в ужасающей неточности годовой цикл мог отслеживаться по двум нижним сегментам « амулета » в следующей последовательности : (122 + 116 + 122) сут . = 360 сут .

Пятый вариант – реконструкция системы счисления драконического года (346,62 сут.). Этот своеобразный, прямо ненаблюдаемый цикл, отражает время смещения Солнца от одного лунного узла до второго (≈ 173 сут.), а затем той же длительности возвращение в первый узел, откуда началось смещение дневного светила 2. Осведомленность о дли- тельности драконического полугодия и дра-конического года не может восприниматься иначе, как свидетельство умения вести расчеты времени возможного наступления затмений Луны и Солнца в пределах зодиакальных созвездий. Наличие в счетной системе «амулета» двух блоков 74 → 99 открывает возможность отслеживать дракони-ческое полугодие и драконический год:

(74 + 99) сут . = 173 ≈

≈ 173,31 сут . драконического года ;

-

(74 + 99) сут . × 2 = 346 ≈ 346,62 сут .

Наличие среди числовых блоков « амуле та » « записи » продолжительности синодиче ского оборота Меркурия (116 сут .), а также сакрального числа 99, которое соответство вало целому числу синодических оборотов Луны , а годовых оборотов – Солнца и Вене ры , подтолкнуло к мысли о возможности отыскания в информационной базе диска « записей » длительности синодических обо ротов и других планет , как ближайших к Земле Венеры и Марса , так и дальних , Юпитера и Сатурна .

Реконструкция системы счисления сино дического оборота Венеры : при трехкрат ном считывании блоков 96 → 99 определит ся рубеж окончания синодического оборота Венеры : (96 + 99) сут . × 3 = 585 ≈ 583,9 сут .

Реконструкция системы счисления сино дического оборота Марса : при четырехкрат ном считывании блоков 96 → 99 определит ся рубеж окончания синодического оборота Марса : (96 + 99) сут . × 4 = 780 ≈ 779,9 сут . 3

Реконструкция системы счисления сино дического оборота Юпитера : при считыва нии трех блоков в последовательности 74 → 1 ( круглое отверстие ) → 99 → 122 → 99 и интеркалировании числа 4 ( обрамление центрального отверстия диска ) определится рубеж окончания синодического оборота Юпитера : (74 + 1 + 99 + 122 + 99 + 4) = 399 ≈ 398,9 сут .

ственно , в фазе новолуния или полнолуния . Заметно более короткий , по сравнению с лунным и солнечным , год драконический объясняется тем , что лунные узлы смещаются в пространстве навстречу Солнцу .

Реконструкция системы счисления сино дического оборота Сатурна : при пятикрат ном считывании блока 74 и интеркалирова - нии числа 8 (4 линии обрамления отверстия + 4 угла его ) определится рубеж окончания синодического оборота Сатурна :

74 сут . × 5 + 8 сут . = 378 ≈ 378,1 сут .

Опыт расшифровки комплексного со держания палеолитических « записей » сви детельствует о том , что в них зачастую включались календари беременности жен щины . Представим три варианта этого важ нейшего в жизни человека цикла , который , как предполагали ранее историки астроно мии , представлял самую архаическую сис тему отслеживания времени ( так называе мый « календарь Ромула » длительностью 10 лунных месяцев , то ли синодических , то ли сидерических ), будто бы дополненный поз же двумя месяцами реформатора Нумы [ Ла ричев , 2001]:

-

1 – наименьшей длительности цикл – (96 + 74 + 99) сут . = 269 сут ., т . е .

269 сут . : 27,32 сут . = = 9,846 ≈ 9 4/ 5 сид . мес .;

269 сут . : 29,5306 сут . = = 9,1093 ≈ 9 син . мес .;

-

2 – средней длительности цикл – 273 или 281 сут .: (99 + 74 + 1 + 99) сут . = 273, что есть

273 сут . : 27,32 сут . = = 9,9926 ≈ 10 сид . мес .;

273 сут . : 29,5306 сут . = = 9,2446 ≈ 9 ¼ син . мес .;

-

( 99 + 74 + 99) сут . + 9 сут . (1 обод + 4 угла отверстия + 4 стороны обрамления отвер стия ) = 281 сут ., что есть

281 сут . : 29,5306 сут . = = 9,5155 ≈ 9 ½ син . мес .;

-

3 – наибольшей длительности цикл – 296 сут .: (74 + 1 + 99 + 122) сут . = 296 сут . или 74 сут . × 4 = 296 сут ., что есть

296 сут . : 29,5306 сут . =

= 10,0235 ≈ 10 син . мес .

В заключение относительно символики главных структурных элементов « амулета » и оценки его информационного контекста в целом следует привести следующие предва рительные соображения . Так , учитывая ре зультаты « прочтений » числовых знаковых « записей » в качестве временных циклов , отражающих периоды круговращений всех без исключения « блуждающих светил » Не ба , круглое и квадратное отверстия диска с наибольшей вероятностью можно охаракте ризовать как символы Луны и Солнца , а че тыре выпуклые полосы в середине диска – как Землю . Самые многочисленные из эле ментов – округлые выпуклости в простран стве от обода до центрального отверстия ( зернь ), олицетворяют сутки – самые малые единицы времени , ежедневно порождаемые Солнцем и позволяющие отслеживать с по мощью тщательно выверенного набора чи сел гармоничные чередования изменений лика Луны – три ее фазы . Такого вида поля , четырехугольные или округлые , густо усе янные пятнами красной краски ( охры ) ( так называемые « дворы »), появляются на ка менных плоскостях святилищ Центральной Азии и Восточной Сибири в эпоху палеоме - талла . Поскольку подобные пятна , как вы яснилось , символизировали сутки , количе ство которых отражало знаменательные календарно - астрономические циклы [ Ок ладников , Запорожская , 1969; 1970; Лари чев , 2006; 2009 б ], то их можно рассматри вать своеобразными предтечами числовых знаковых полей на средневековых « амуле тах » Дальнего Востока и Китая [ Алексеев , 1912; Чжан Тин , 2002].

Изложенное позволяет оценить « амулет » из пещеры « Летучая мышь » в качестве пре дельно миниатюризованного знака , изобра женного в плане мироздания (« Карты Кос моса ») – мандалы , древнейшего сакрального символа буддийской космологической ми фологии и магической ритуалистики ( жерт вования ). Согласно их постулатам , круг диска с выпуклым ободом « обозначает всю Вселенную в ее целостности , очерчивая границы , пределы в пространственном пла не , а также моделирует временную структу ру Вселенной » [ Топоров , 1988]. Как можно было убедиться в процессе расшифровки знаковой системы « амулета », пространство мира четко ограничивает в ней выпуклый круг обода , а временную структуру опреде ляют 74 насечки этого обода , 433 единицы

« зерни » и 9 факультативных счетных элементов , которые использовались кален - даристами в случаях , когда требовалось подключение к циклам дополнительных ( интеркаляционных ) суток для выхода на должный рубеж окончания того или друго го , целостного в полноте календарно - астро номического периода . Мандала из пещеры « Летучая мышь » - яркое напоминание о приверженности канонам буддизма обита телей Приморья в эпоху государства Бохай и Золотой империи чжурчжэней .

«THE COIN-SHAPED AMULET» FROM «THE BAT CAVE»:

STRUCTURES OF THE PUZZLE BRONZE WARE AND THE EXPERIENCE OF LAYING BARE ITS SYMBOLICS (TO THE PROBLEM OF BUDDHISM AND SYSTEMS OF TIME NOTATION IN CULTURES OF THE MIDDLE AGES OF THE FAR EAST)

In the paper, the structures, numerical symbolic «records» and semantics of the puzzle object discovered in the Bat Cave (the south of the MaritimeTerritory of the Far East) are analysed. The manufactured article was found at the time of reconnaissance work of the Far Eastern Archaeological Expedition of the 1970th year (headed by A. P. Okladnikov). «The coin-shaped bronze object» is represented in this publication as a sacral element of the Buddhist religious system – a miniature variant of Mandala, the great symbol of integral picture of the Universe, with numerical calendar-astronomical «records» included in it. Such «records» witness the high level of natural-scientific knowledge in the Gold Empire of the Chourzhen, the rival of the Under the Skies Power in the East of Asia of the Middle Ages.