Монеты из раскопок А. В. Селиванова 1888 г. на городище Старой Рязани

Автор: Гомзин А.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Археология средневековья и нового времени

Статья в выпуске: 245-2, 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются монеты, найденные в 1888 г. во время раскопок А. В. Селиванова на городище Старой Рязани. Уточняется их количество и обстоятельства обнаружения. Для основной массы монет указываются новые атрибуции и датировки. Приводятся соображения относительно возможных причин их поступления и использования в столице Рязанского княжества.

Старая рязань, а. в. селиванов, спасский собор, монеты, денарий, фоллис, латинские имитации

Короткий адрес: https://sciup.org/14328376

IDR: 14328376

Текст научной статьи Монеты из раскопок А. В. Селиванова 1888 г. на городище Старой Рязани

Все это делает целесообразным повторное обращение к монетной выборке, полученной в ходе раскопок Спасского собора 1888 г., с целью систематизации имеющихся о ней сведений, уточнения количества и атрибуций, определения их статуса.

В дневнике А. В. Селиванова отражены обстоятельства обнаружения не всех найденных монет. Для тех же, что отмечены, не всегда указаны материал и выпускные данные, в лучшем случае некоторые из них назывались «византийскими», поэтому соотнести эти сведения с конкретными экземплярами не представляется возможным. Разве что за исключением денария, который можно видеть в обнаруженной 25 июня серебряной монете. Однако, с учетом упоминания Н. И. Лебедевой еще одного экземпляра из того же металла, и в этом тоже нельзя быть окончательно уверенным.

Вместе с тем приведенных формулировок («в слое твердого щебня в центральной части холма», при расчистке северной половины храма «1 арш.3 к югу от южной канавы и на 18 арш. от западной стены на глубине 3/4 арш. в щебне», «в центральной части храма в слое щебня, где местами сохранился кирпичный пол», «на 18 арш. от западной стены в южной канаве в черноземе, смешанном с щебнем, на глубине 11/2 арш.», «в центральной части храма близ юго-восточного столба», «около второго южного столба в щебне на глубине 1/2 арш.», «на расстоянии 10 арш. от западной стены и на 3 арш. от второго столба на глубине 3/4 арш. в щебне») достаточно для понимания того, что монеты не располагались кучкой, не имели какой-либо упаковки, а находились в разных местах и на различной глубине (ГАРО. Ф. Р-2798. Оп. 1. Д. 35. Л. 9, 9 об., 29 об., 31, 31 об.; Селиванов , 1889а. С. 163). Соответственно, это не дает основания считать какую-либо часть из найденных экземпляров кладом, даже при условии выпуска их одним эмитентом. Кроме того, обнаружены они были не единовременно, а в течение нескольких дней: 1, 20, 22 и 25 июня; да и сам А. В. Селиванов не называл их кладовым комплексом.

Монеты поступили в музей РУАК. В 1918 г. его коллекции были национализированы и в основном переданы созданному Рязанскому губернскому историкохудожественному музею (Открытое хранение…, 2012. С. 16)4. В фондах РИАМЗ хранятся фотография 1920 г., где изображены 13 монет из раскопок на Старой Рязани, и 10 выявленных в археологических коллекциях музея монет, которые могли бы происходить из работ А. В. Селиванова 1888 г. (РИАМЗ. КП-1208 / А 4/1-11; КП-21968/36)5. Джучидская серебряная монета по документации РИАМЗ не прослеживается, выделить ее в музейном собрании не представляется возможным, равно как и вообще подтвердить факт поступления в музей в 1918 г. Аналогично обстоит ситуация с серебряным и медным экземплярами из описи археологического отдела Н. И. Лебедевой; что за монеты там имелись в виду и действительно ли они относятся к раскопкам 1888 г., пока непонятно ( Лебедева , 1922. Л. 216, 218, № 303, 372).

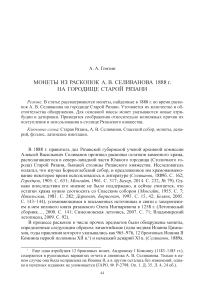

На фото 1920 г. все экземпляры изображены помещенными в три столбца на прямоугольный планшет (рис. 1). Не исключено, судя по их расположению с золотой пластинкой с изображением Иисуса Христа (средний столбец, вторая сверху), что это вполне могла быть таблица ХХ, отмеченная в каталоге археологического отдела музея РУАК, где они так вместе и описаны (Уварова, 1891. С. 315, табл. ХХ, № 398–409 (монеты), 410 (пластинка)). Все экземпляры сфотографированы только с одной стороны, тем не менее возможность их атрибуции и соотнесения с монетами из собрания РИАМЗ по внешним контурам и просматриваемым деталям изображений и надписей существует.

Денарий на фото расположен в верхнем правом углу, в коллекции музея пока не выявлен (рис. 1). По мнению П. Г. Гайдукова, он, вероятно, является немецким XI в. и на английский не похож. Точнее определить его не позволяют качество съемки и только одна видимая сторона. Таким образом, стоит остановиться на первоначальной атрибуции, указанной еще А. В. Селивановым.

Фотография и монеты объясняют и варьирующее от 11 до 12 количество экземпляров, ранее отнесенных к Иоанну II Комнину. Одна монета (рис. 1, в нижнем левом углу) разломлена на два фрагмента (см. описание ниже, № 4), которые сначала еще самим Алексеем Васильевичем были посчитаны отдельно, и только в каталоге археологического отдела музея РУАК было указано их верное число – 11, правда, без специальной оговорки, к тому же нумерация там проставлена как для 12 экземпляров ( Селиванов , 1889б. С. 161; 1891. С. 33; Уварова , 1891. С. 315, табл. ХХ, № 398–409). В дальнейшем это привело к тому, что в литературе, за отдельным исключением, упоминались 12 монет, а правильное количество отмечалось только в музейных описях ( Яхонтов . Л. 102 об., № 20; Лебедева , 1922. Л. 220, № 415–425).

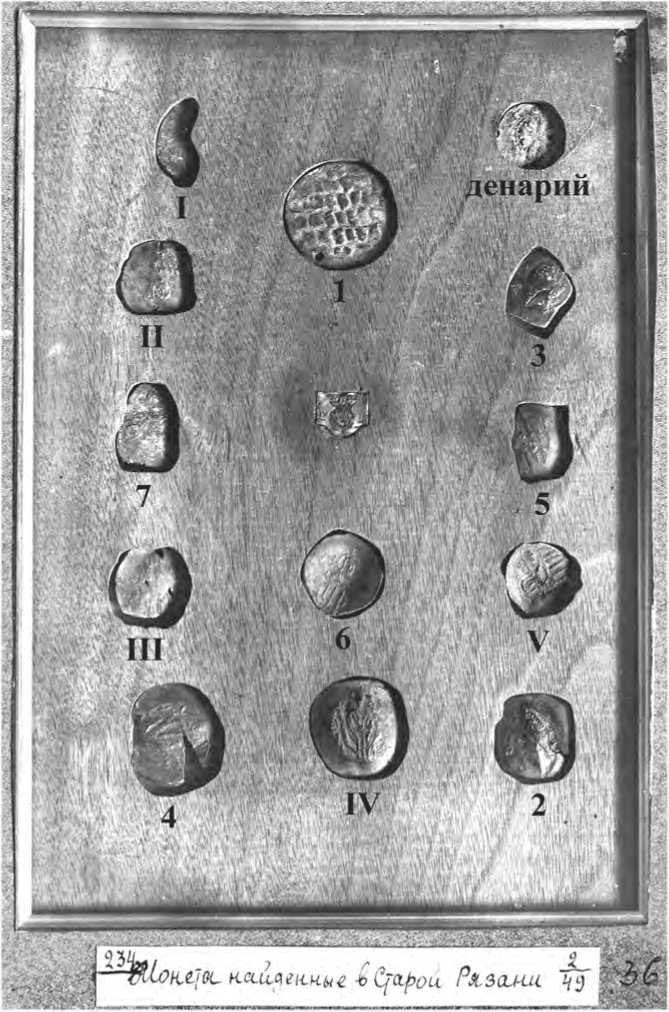

Из хранящихся в фондах РИАМЗ 10 экземпляров семь присутствуют на фото 1920 г. (рис. 1, 1–7 ; 2). Из них один, атрибутированный ранее как фоллис Иоанна Цимисхия, был определен В. В. Гурулёвой как анонимный фоллис класса А2. Остальные, считавшиеся выпущенными при Иоанне II Комнине, – как латинские подражания византийским монетам типа U, чеканенные в Константинополе ( Бауер , 2014. С. 520, прим. 182; Гурулёва, Фёдорова , 2015. С. 68–69).

Латинские имитации впервые были выделены и классифицированы М. Ф. Хен-ди. По его мнению, они выпускались крестоносцами после завоевания Константинополя и образования Латинской империи (1204–1261 гг.). Тип U в его систематизацию был добавлен Д. М. Меткалфом ( Гилевич , 1991. С. 222, прим. 49). Классификация подражаний М. Ф. Хенди принята большинством исследователей, вопрос же о причинах и особенностях имитационной чеканки пока окончательно не изучен ( Гилевич , 1991. С. 221–222; Гурулёва , Фёдорова , 2015. С. 63–65). Описания всех семи старорязанских экземпляров приведены ниже:

Монеты из раскопок А. В. Селиванова 1888 г.

Византийская империя

-

1) Анонимный фоллис класса А2, 976 (?) – около 1030/1035 г. ( Grierson , 1993. Р. 674, class A2, по оформлению близок к варианту 50)6 .

Л. с. Погрудное изображение Христа анфас в нимбе, правая рука в благословляющем жесте, левая держит евангелие. Титлы по сторонам (IC–ХС) и круговая

Рис. 1. Фотография 1920 г. монет из раскопок А. В. Селиванова 1888 г. на городище Старой Рязани

Рис. 2. Анонимный византийский фоллис и латинские имитации из раскопок А. В. Селиванова 1888 г. на городище Старой Рязани легенда (+ΕmmΑ ΝΟVΗΛ) не видны и восстанавливаются по типу. Мелкие детали скрыты окислами.

О. с. + IhSuS / XRISTuS / bASILEu / bASILE (легенда плохо прочеканена и затерта и восстанавливается больше по типу, чем прочитывается).

Вес 12,71 г; размер 32,2 × 31 мм. Патина, окислы. Слабая сохранность и следы интенсивного использования. Почти на 12 ч отверстие, сделанное с л. с. (РИАМЗ. КП-1208 / А 4/11).

Латинская империя

Константинополь, тип U ( Hendy , 1999. P. 688, № 21).

Л. с. Св. Николай (полуфигура) в позе Оранта. По сторонам легенда в две колонки: О ΛГIОС – NIКОΛАОС

О. с. Св. Иоанн Продром (Предтеча) в полный рост с длинным крестом в правой руке. По сторонам легенда в две колонки: ΛГIОС – IW ПРОΔРОМОС.

-

2) Легенды не видны. Вес 2,03 г; размер 25,1 × 22,4 мм. Патина, небольшие зеленые окислы. Разрыв монетной пластины у края (РИАМЗ. КП-1208 / А 4/2).

-

3) Легенда л. с. не видна. О. с. (вправо от фигуры) IW / О(П?) / (Р?)О. Вес 1,1 г; размер 21,6 × 18,2 мм. Патина, окислы. Почти по центру отверстие вытянутой формы. Два разрыва монетной пластины у края (РИАМЗ. КП-1208 / А 4/3).

-

4) Л. с . (вправо от фигуры) N / I. О. с. (вправо от фигуры) IW / (N?) ПР / Δ. Вес 2,8 (1,65 + 1,15) г; размеры 29,9 × 18 + 19,7 × 15,5 мм. Патина, небольшие окислы. Два фрагмента одной монеты (РИАМЗ. КП-1208 / А 4/5 и А 4/6).

-

5) Легенды не видны. Вес 1,89 г; размер 21,8 × 17,2 мм. Патина, небольшие окислы (РИАМЗ. КП-1208 / А 4/7).

-

6) Легенды не видны. Вес 2,1 г; размер 24,9 × 22,6 мм. Патина, небольшие окислы (РИАМЗ. КП-1208 / А 4/8).

-

7) Легенда л. с. не видна. О. с. (вправо от фигуры) W / (I ?). Вес 1,74 г; размер 24 × 17 мм. Патина, окислы. Небольшие разрывы монетной пластины по краю (РИАМЗ. КП-1208 / А 4/9).

Из остальных трех экземпляров музейного собрания два были атрибутированы В. В. Гурулёвой как латинские имитации типа А (РИАМЗ. КП-1208 / А 4/4 и А 4/10), подражавшие биллоновым трахеям византийского императора Мануила I Комнина (1143–1180 гг.), и один – болгарская имитация типа С (1202–1215 гг.) (РИАМЗ. КП-1208 / А 4/1), копировавшая биллоновые трахеи Алексея III Ангела (1195–1203 гг.) ( Гурулёва, Фёдорова , 2015. С. 68–69)7. Их нет на фотографии 1920 г., соответственно, отсутствуют основания считать их найденными во время раскопок 1888 г. Происхождение этих монет еще только предстоит установить. Видимо, когда-то после 1920 г. старорязанские экземпляры были сняты с планшета и к ним примешались посторонние монеты.

Среди экземпляров на фото, не соотнесенных с реальными монетами в музейном собрании, В. В. Гурулёвой два были уверенно определены как латинские имитации типа U (рис. 1, II, V ). Еще одна – аналогично, однако с некоторым сомнением, так как часть деталей изображения, по мнению исследовательницы, может указывать на латинскую типа N (рис. 1, IV ) ( Hendy , 1999. P. 680–681).

Остальные тоже, скорее всего, латинские, но качество съемки не позволяет различить на них конкретные детали и классифицировать по типам (рис. 1, I, III ).

Таким образом, 11 монет, найденных в 1888 г. и считавшихся ранее эмиссиями Иоанна II Комнина, являются подражаниями, чеканившимися в Латинской империи. При этом не менее восьми экземпляров из них относятся к типу U, что указывает на достаточно однородную выборку, возможно сформировавшуюся в течение непродолжительного промежутка времени.

Непосредственно в каталоге М. Ф. Хенди латинские выпуски датированы лишь периодом существования империи (1204–1261 гг.). Однако в текстовом разделе, предваряющем каталожные описания, исследователь выстраивает относительную последовательность чеканки разных типов подражаний и приводит ряд хронологических привязок. В частности, он рассматривает четыре клада с территории Балкан, содержавшие имитации типа U. По младшим монетам эти комплексы датируются 1237–1242/1244 и 1246–1254 гг. ( Hendy , 1999. P. 665–666). По мнению Д. М. Меткалфа, верхняя граница чеканки экземпляров типа U не выходит за пределы 1241 г. ( Гилевич , 1991. С. 223). Применительно к Старой Рязани это означает, что рассматриваемые монеты, определенно несущие, судя по сохранности, следы пребывания в обращении, могли появиться здесь никак не ранее второй трети XIII в. и, скорее всего, уже после разгрома города монголо-татарами в 1237 г. В этом случае и с учетом условий их обнаружения, отпадает основание принимать их в качестве индикаторов времени постройки Спасского собора.

Достаточно сложно говорить о пути поступления и статусе византийского фоллиса и латинских имитаций, так как этот вопрос еще окончательно не решен и на более широком контексте древнерусских земель. Анонимный фоллис имеет отверстие, изготовленное с лицевой стороны, и заметные следы износа, что, видимо, свидетельствует о его использовании в качестве привески и/или предмета личного благочестия, поскольку он несет на себе изображение Иисуса Христа. Попадание этих монет в столицу Рязанского княжества вполне может свидетельствовать о связях с Византийской империей (экономических, культурных, паломнических) и государственными образованиями, появившимися на ее территории после взятия Константинополя крестоносцами в 1204 г., и о присутствии лиц греческого происхождения в городе, что прослеживается по находкам других категорий предметов ( Беляев, Чернецов , 2005. С. 180–185; Милованов , 2010. С. 18, 24; Остапенко , 2015. Л. 106). На возможность пребывания в Старой Рязани византийских священников указывает фрагмент граффити со стены Борисоглебского собора, выполненный греческой скорописью ( Медынцева , 2005. С. 217; Милованов , 2010. С. 24).

Стоит отметить и определенную прослеживающуюся связь монет с «церковным» контекстом. Экземпляры 1888 г. происходят из раскопок Спасского собора. В добавление к этому, в 1908 г. близ одного из каменных храмов8 был найден клад, состоявший из гривны киевского типа и 18 медных византийских монет, из которых две отнесены к Алексею I Комнину (1081–1118 гг.) и шесть – к Иоанну II Комнину (1118–1143 гг.) (Фёдоров, 1928. С. 7; Монгайт, 1955. С. 155, 157; 1961. С. 316, № 8; Кропоткин, 1962. С. 28, № 92а)9.

Ряд исследователей полагают, что падение Константинополя и последующая обстановка в Латинской империи привели к переселению части византийских подданных на земли русских княжеств, куда они могли привнести собственные навыки и традиции художественного ремесла, а также и привычные им средства денежного обращения ( Гурулёва, Фёдорова , 2015. С. 69–70). Не исключается и вероятность использования имитаций византийских эмиссий в качестве мелкой разменной монеты наряду с медными подражаниями западноевропейским денариям, бусинами, шиферными пряслицами и раковинами каури в русских землях в безмонетный период (Там же. С. 72).

Таким образом, в результате раскопок А. В. Селиванова 1888 г. остатков каменного Спасского собора на городище Старой Рязани были найдены немецкий денарий XI в., серебряная джучидская монета с неизвестными выпускными сведениями, анонимный византийский фоллис класса А2 976 (?) – около 1030/1035 г. и 11 латинских имитаций, из которых не менее восьми, а с большой долей вероятности и девять, относятся к типу U, чеканенному в Константинополе. Учитывая все обстоятельства обнаружения, никакая часть из найденных монет не может считаться кладом.

Принимая во внимание относительную хронологию латинских эмиссий и датировки балканских кладов, содержавших монеты типа U, время появления аналогичных экземпляров в столице Рязанского княжества может определяться после 1237 г. в рамках второй трети XIII в., что, наиболее вероятно, указывает на 1240–1250-е гг. Отсюда исчезает основание считать эти монеты индикатором времени постройки Спасского собора, скорее они маркируют период его активного функционирования.

Причины поступления и статус рассматриваемых экземпляров пока остаются однозначно не выясненными из-за скромных объемов имеющегося материала. Возможно, они попали в город с кем-то из мигрировавших византийских подданных, может быть, со священнослужителем. Не исключена и вероятность их применения в качестве средства денежного обращения в безмонетный период вместе с медными подражаниями денариям и прочими суррогатами.

Список литературы Монеты из раскопок А. В. Селиванова 1888 г. на городище Старой Рязани

- Бауер Н. П., 2014. История древнерусских денежных систем IX в. -1535 г. М.: ООО Русское слово. CXXIV, 692 с.

- Беляев Л. А., 2005. Борисоглебский храм: новые исследования (1999 -2004 гг.)//Великое княжество Рязанское: историко-археологические исследования и материалы/Отв. ред. А. В. Чернецов. М.: Памятники исторической мысли. С. 105-153.

- Беляев Л. А., Чернецов А. В., 2005. Новые находки произведений художественного ремесла//Великое княжество Рязанское: историко-археологические исследования и материалы/Отв. ред. А. В. Чернецов. М.: Памятники исторической мысли. С. 180-190.

- Гилевич А. М., 1991. Новые материалы к нумизматике византийского Херсона//ВВ. Т. 52. М.: Наука. С. 214-225.

- Гомзин А. А., 2006. К топографии находок джучидских монет на землях великого княжества Рязанского//Материалы и исследования по рязанскому краеведению. Т. 11/Отв. ред. Б. В. Горбунов. Рязань: Изд-во Рязанского обл. ин-та развития образования. С. 193-198.

- Городцов В. А., 1905. Материалы для археологической карты долины и берегов р. Оки//Труды Двенадцатого Археологического съезда в Харькове, 1902 г./Ред. П. С. Уварова. Т. I. М.: Т-во тип. А. И. Мамонтова. С. 515-673.

- Гурулёва В. В., Фёдорова Т. Н., 2015. Шелонский клад конца XII -первой половины XIII в.: византийские монеты, болгарские и латинские имитации//НЭ. Вып. XIX. М.: Памятники исторической мысли. С. 63-99, табл. XIII-XXXII.

- Даркевич В. П., Борисевич Г. В., 1995. Древняя столица Рязанской земли: XI-XIII вв./Отв. ред. А. В. Чернецов. М.: Кругъ. 448 с.

- Кропоткин В. В., 1962. Клады византийских монет на территории СССР. М.: Изд-во АН СССР. 64 с., 21 рис. (САИ; Вып. Е4-4.)

- Кулешов Вяч. С., 2016. Средиземноморье, Балканы и Восточная Европа: памятники монетного обращения еврейских общин (VIII-XIII века)//Труды ГЭ. Т. 80: Белградский сборник: К XXIII Международному конгрессу византинистов (Белград, Сербия, 22-27 августа 2016 года). СПб.: Изд-во ГЭ. С. 85-104.

- Лебедева Н. И., 1922. Инвентарная опись археологического отдела Рязанского губернского музея. Рязань//НА РИАМЗ. № 127.

- Медынцева А. А., 2005. Грамотность в повседневной жизни столицы Рязанского княжества//Великое княжество Рязанское: историко-археологические исследования и материалы/Отв. ред. А. В. Чернецов. М.: Памятники исторической мысли. С. 211-221.

- Милованов С. И., 2010. Торговля Рязанской земли в XI -2-й половине XV вв. (по археологическим и нумизматическим данным): автореф. дис. … канд. ист. наук. М. 28 с.

- Монгайт А. Л., 1955. Старая Рязань. М.: Изд-во АН СССР. 228 с. (МИА; № 49.)

- Монгайт А. Л., 1961. Рязанская земля. М.: Изд-во АН СССР. 400 с.

- Никольская Т. Н., 1981. Земля вятичей. К истории населения бассейна верхней и средней Оки в IX-XIII вв. М.: Наука. 296 с.

- Остапенко А. А., 2015. Христианские древности Рязанской земли XI-XVI вв. (мелкая пластика): дис. … канд. ист. наук. Т. 1. М. 237 л.

- Открытое хранение. Научно-информационный альманах. Рязань. 2012. № 1. 112 с.

- ПСРЛ. Т. XVIII: Симеоновская летопись. М.: Знак, 2007. 328 с.

- ПСРЛ. Т. Х: Летописный сборник, именуемый Патриаршей или Никоновской летописью. М.: Языки русской культуры, 2000. 248 с.

- ПСРЛ. Т. ХХХ: Владимирский летописец. Новгородская вторая (Архивская) летопись. М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2009. 272 с.

- Селиванов А. В., 1889а. Дневник раскопок в Старой Рязани//Труды РУАК за 1888 г. Т. III, №. 8. Рязань: Тип. губ. правления. С. 162-164.

- Селиванов А. В., 1889б. Отчет о раскопках в Старой Рязани//Труды РУАК за 1888 г. Т. III, №. 8. Рязань: Тип. губ. правления. С. 159-162.

- Селиванов А. В., 1891. О раскопках в Старой Рязани и в древнем городке, известном в летописи под именем «Новый городок Ольгов»//Труды РУАК за 1890 г. Т. V, № 3. Рязань: Тип. губ. правления. С. 31-36.

- Уварова П. С., 1891. Областные музеи//Труды Седьмого археологического съезда в Ярославле, 1887/Ред. П. С. Уварова. Т. II. М.: Тип. Э. Лисснера и Ю. Романа. С. 259-328.

- Фёдоров А. Ф., 1928. Монетные клады Рязанской губернии. Спасск: Рязанская губ. гос. тип. 17 с. (Тр. Спасского отд. О-ва исследователей Рязанского края; вып. 2.)

- Черепнин А. И., 1892. Значение кладов с куфическими монетами, найденных в Тульской и Рязанской губерниях. Рязань: Тип. губ. правления. 42 с.

- Яхонтов С. Д. Перечная опись историко-археологического музея Рязанской архивной комиссии//ГАРО. Ф. Р-2798. Оп. 1. Д. 2.

- Grierson P., 1993. Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection. Vol. 3, Part 2. Washigton, D.C: Dumbarton Oaks Research Library and Collection. VII, 417 p., 41 pl.

- Hendy M. F., 1999. Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection. Vol. 4, Part 2. Washigton, D.C: Dumbarton Oaks Research Library and Collection. VI + 290 p., 54 pl.