Монголия в искусстве Калмыкии 80-90-х годов XX века: по материалам выставок

Автор: Батырева Светлана Гарриевна

Журнал: Наследие веков @heritage-magazine

Рубрика: Museion: выставки, фонды, коллекции

Статья в выпуске: 3 (23), 2020 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - социокультурный анализ искусства Калмыкии 1980-1990-х гг. в системе отечественной художественной культуры. Материал: изобразительное искусство, представленное в экспозициях «Дорогами дружбы. Москва-Элиста-Улан-Батор» (1986) и объединения «Джунгария» (1989-1990). В культурологической призме междисциплинарного исследования рассматривается мировосприятие личности, создающей в творчестве художественный образ Монголии, анализируется традиционное наследие, активизируемое в переходных условиях культуры России рубежа XX-XXI вв. Историческая память, генерирующая этническую идентичность художника, воплощается в произведениях. Эпические мотивы одухотворены обращением к фольклору, приобщение к единым культурным истокам питает этническую идентичность авторов. В социокультурном подходе исследования произведений установлено общее и этнические особенности изобразительного искусства Калмыкии 1980-1990-х гг., рассматриваемого в системе художественной культуры России.

Культура, искусство, художественное наследие, монголия, этническое самосознание, социокультурный анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/170175014

IDR: 170175014 | УДК: [74+75]06.064(470.47+517.3)”1980/2000” | DOI: 10.36343/SB.2020.23.3.010

Текст научной статьи Монголия в искусстве Калмыкии 80-90-х годов XX века: по материалам выставок

Введение. Международная выставка «Дорогами дружбы. Москва — Элиста — Улан-Батор», состоявшаяся в Москве в выставочном зале Союза художников СССР в июле — августе 1986 г., была организована в рамках культурного сотрудничества между Союзами художников МНР и СССР. Традицией были обменные командировки художников из СССР в Монголию и из Монголии в СССР (Калмыкию). В 1980 г. через Элисту, Москву и Улан-Батор был проложен маршрут творческой группы в составе калмыцких живописцев О. Кикеева, В. Ургадулова, А. Поваева и московского графика Н. Богородской в Западную Монголию. Ответным стало посещение Калмыкии монгольскими художниками Г. Дунбурээ, Д. Болд, Р. Алтанхояг и Э. Суухэ в 1981 г. В 1985 г. по приглашению СХ МНР в Монголию был командирован заслуженный художник РСФСР Г. Рокчинский. В поездке по стране живописца сопровождали монгольские художники, побывавшие в Калмыкии.

Импульсом, послужившим к установлению тесных связей между калмыцкими и монгольскими художниками, явились выставки «Графика Монголии» в Элисте и «Произведения художников Калмыцкой АССР» в Улан-Баторе в 1979 г. Традиционными в советское время были культурные связи республики с Убур-Хангайским аймаком МНР. Непосредственное общение и сотрудничество в совместных поездках, обмен творческими замыслами содействовали развитию искусства. Тему для творчества подсказывала сама жизнь во время поездок и встреч с героями труда, ветеранами войны, деятелями культуры. Истории и современности Монголии и СССР были посвящены многожанровые произведения живописи и графики. Совместная выставка явилась творческим отчетом художников, проехавших «Дорогами дружбы. Москва — Элиста — Улан-Батор».

Поездки расширили социалистическое сотрудничество стран, став основой международных связей творческих союзов МНР и СССР. Интернациональная дружба активизировала интерес авторов к истории, фольклору, искусству монгольских народов, к истокам культуры Калмыкии. Глазами братьев была воспринята, понята, точнее, вновь узнана Западная Монголия, этническая прародина, нашедшая художественное отображение в произведениях калмыцких художников.

Калмыцкое искусство последних десятилетий XX в. не впервые становится объектом научных изысканий [5, с. 98–111; 6, с. 72–75; 15, с. 83–87; 10]. Его изучение способствует более глубокому осмыслению современного художественного процесса (об этом пишут в своих работах В. А. Кореняко [15; 16] и С. Г. Батырева [4; 5; 6]). Вместе с тем более пристального внимания требует поиск этнической идентичности авторов, активизируемый в русле советско-монгольского культурного сотрудничества и в перипетиях «перестройки» художественной культуры России на рубеже XX–XXI вв. В данной работе рассматриваются тематические аспекты проблемы, отраженные в блоках исследования, посвященных анализу материала выставок, развитию изобразительного искусства Калмыкии в эпоху перестройки и Калмыцкой ассоциации художников «Джунгария» как значимому явлению российской культуры конца ХХ в.

Объектом исследования является художественная культура России, предметом — изобразительное искусство Калмыкии в системе российской культуры. Цель научного поиска — социокультурный анализ изобразительного искусства Калмыкии последней четверти XX в. как исторически обусловленного явления художественной жизни, установление факторов его развития. При этом автор обращается к истории калмыцкого изобразительного искусства второй половины XX в., не последнюю роль в развитии которого сыграли культурные связи с Монголией и организация международных художественных выставок. Период конца 1980-х — начала 1990-х гг. можно охарактеризовать как переходный, приведший к ряду серьезных социальноэкономических и политических изменений в стране. Это определяет актуальность изучения изобразительного искусства Калмыкии указанного временного отрезка, отразившего мировоззренческие основы и роль этнической идентичности личности в творческой деятельности.

Материалом исследования являются произведения художников Калмыкии конца 1980-х — начала 1990-х гг., посвященные Монголии (стране, природе, народу и культуре) и экспонировавшиеся на выставках в Элисте, Москве и Улан-Баторе. Методология исследования искусства выражена в культурологическом подходе, объясняющем развитие художественного процесса во взаимосвязях культуры, личности и искусства. В анализе искусства важно его понимание как способа бытия человека, как «образной модели» и самосознания культуры [12, с. 6–22; 7, с. 135–142; 25, с. 25–29]. Мифопоэтический «код» культуры обусловливает «воспроизводство целостности наследия» в постоянстве и неизменности ритмов развития [3; 2, с. 116]. Генезис искусства «сомкнул в истории человечества индивидуальное и общественное развитие… обеспечивая его новый качественный уровень» [20, с. 33–35]. Мировоззренческие основы в осмыслении явлений «перехода» в культуре [11; 22, с. 11–15] предполагают системный подход в историкокультурном исследовании калмыцкого искусства [1, с. 159–180; 13, с. 44–52; 14, с. 179]. Анализ художественного процесса реализуется методами искусствознания и культурологии, этносоциологии и философии. Этим обуслов- лено комплексное междисциплинарное изучение изобразительного искусства 1980–1990-х гг. в пространстве российской художественной культуры XX в.

Выставка сквозь призму кросскультур-ных взаимовлияний художественного процесса. В интегрированном социокультурном поле исследования необходимо обращение к выставочному материалу международной деятельности МНР и СССР. Это произведения художников, созданные в обменных творческих поездках в Монголию и Калмыкию. Экспозиция как сфера отображения историко-культурных явлений времени представила художественный образ Монголии. Тема центральноазиатских истоков культуры объединила красной нитью произведения живописи и графики калмыцких художников.

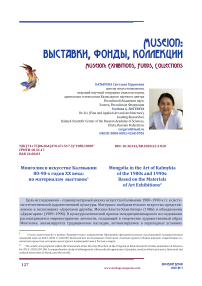

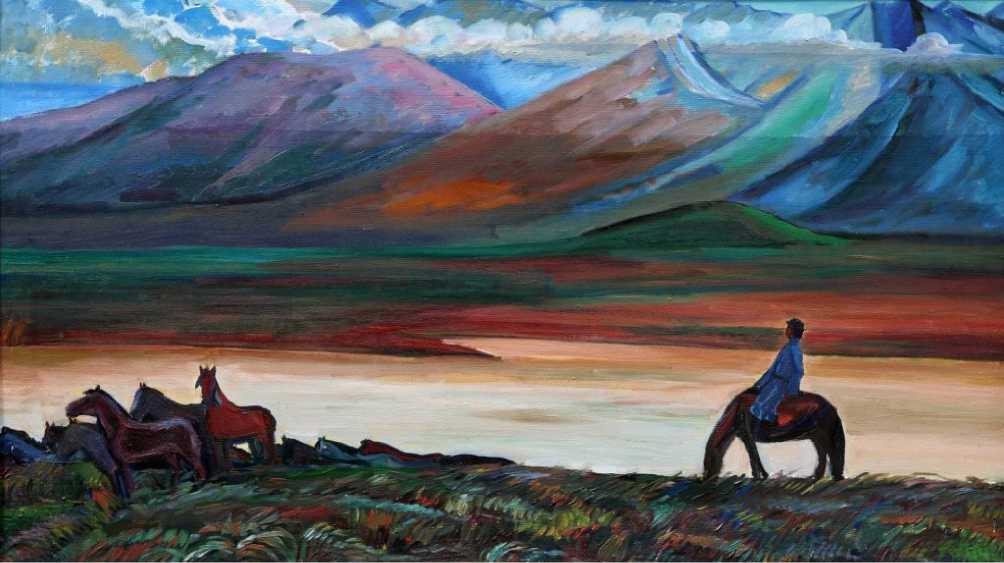

«Сказ о Монголии» — эпическое обобщение цикла монгольских пейзажей Г. Рок-чинского 1980–1990-х гг.: «Овкнрин газр» («Земля предков»), «Шин бууре» («Новое кочевье»), «Узгдл» (Видение) и др. Сокровенным мифопоэтическим началом связаны образы «Вечного Синего Неба» (рис. 1) и «Матери — земли родной» в живописи автора. Архаичен культовый сюжет горы, воспроизводящий в архетипах творческого сознания первозданную структуру мира [17, с. 247; 9, с. 43–44], переданную радужными переливами цветов народного орнамента в изображении горного ландшафта. Парящий в небе орел, распластавший в полете огромные крылья,— гордый символ свободы в мироощущении номада. Величественный образ прародины одухотворен культурной памятью, концентрирующей «глубину мысли и чувства… сопереживание истории своего народа, изобиловавшей драматическими событиями. <…> В последние годы путь к философскому обобщению мира в творчестве автора становится все отчетливее и шире. Он ведет на Восток — в неисчерпаемый мир тысячелетней духовной культуры… заново открывающей нам вход в прошлое» [15, с. 83–84; 16].

Произведение «Сказ о Монголии» (рис. 3) — квинтэссенция народных представлений о мироздании. «Обобщенный образ Монголии в моем восприятии… это единство духа народа и земли, на которой народ возник

Рис. 2. Рокчинский Г. О. Джунгария. 1990; оргалит, масло. Частное собрание.

Рис. 1. Рокчинский Г. О. Вечное Синее Небо Монголии. 1987; двп. масло, тушь.

Национальный музей Республики Калмыкия им. Н.Н.Пальмова и пережил долгую, сложную историю в борьбе с суровыми условиями природы и за свою независимость. <…> Гармония человека и природы — так можно определить… идею, воплощенную в портрете «Наранцэцэг из Уланго-ма»… глубинные свойства степного характера, выросшие из осознания человеком себя как частицы природы», — делился художник [15, с. 84]. Природе посвящено большинство работ Г. Рокчинского на выставке «Дорогами дружбы» («Монгольский Алтай», «Увс Нур», «Яки», «Небо Монголии», «Ночной пейзаж», «На просторах Монголии»), воспринимаемых символом традиционного благопожелания. Палитра живописи изысканна в насыщенном колорите произведений, представляющихся оптимистичной этнической картиной мира в противовес «сумеркам социальной жиз- ни… и идеологического кризиса переходных времен» [21, с. 58–81].

В произведениях российских художников органично превалирует пейзаж, запечатлевший монгольскую природу во всей ее первозданной красоте. Об этом пишет в воспоминаниях график из Москвы Н. Богородская, участвовавшая в поездках и отметившая в качестве национального достояния « впечатляющие картины художника Шарава, являющегося гордостью монгольской школы. В тонких по цвету и виртуозных в рисунке полотнах, проходит перед нами вся жизнь монгола от рождения до самой смерти, приоткрывая перед зрителем монгольский национальный характер… Природа Монголии изумительна. Огромное небо. Здесь оно кажется особенно бескрайним… Впереди, среди бескрайней ро-

Рис. 3. Рокчинский Г. О., народный художник РСФСР (1923-1993). Сказ о Монголии. 1986; двп., масло, тушь. Национальный музей Республики Калмыкия им. Н.Н.Пальмова

зоватой земли, лежит селение. Вдоль горизонта тянется полоска гор, за ней другая, и еще, и еще… К вечеру земля становится красной, тени изумрудными, горы легкими, прозрачными, а потом и вовсе заливаются ослепительными лучами заходящего солнца. Закаты здесь яркие, сочетания красок фантастические» [10, с. 5–7].

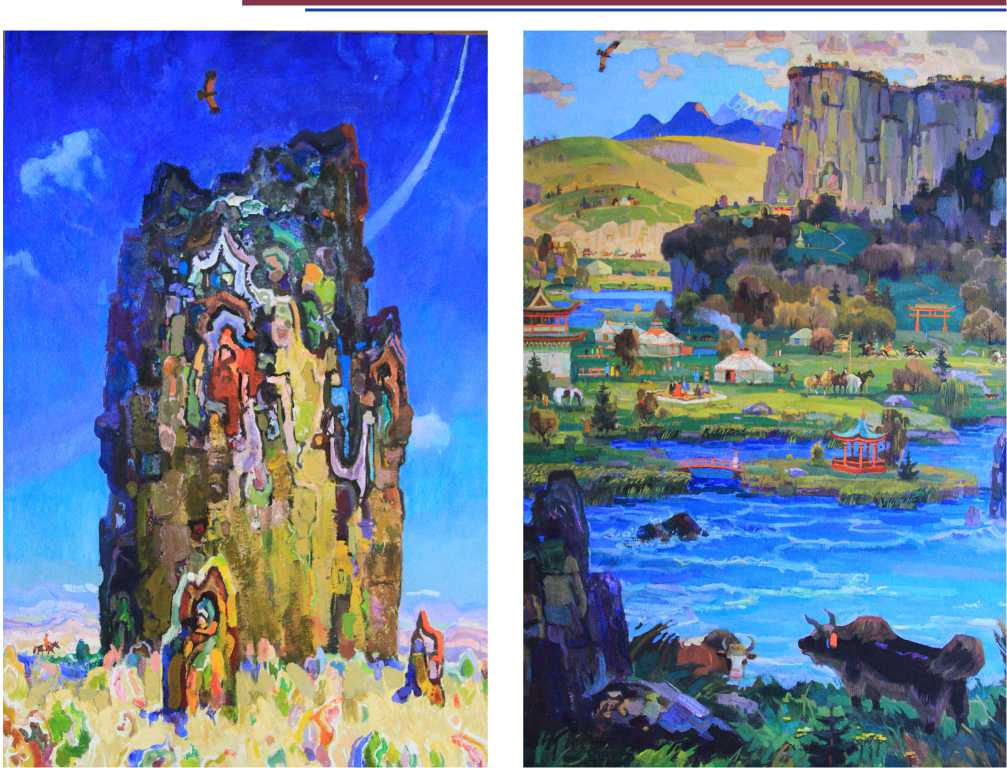

Графические серии «По Калмыкии» и «По Монголии» (1980–1981) Н. Богородской воспроизведены в технике пастели. Неизгладимые впечатления у нее оставил народный праздник в селении Улан Гом: «Люди на мотоциклах, конях, машинах. Борьба, горловое пение, скачки. У финиша… группы старцев в нарядных национальных костюмах, сидя кругом, покуривают длинные трубки. Для художника такое зрелище — подарок! Cколько живописных групп, колоритных фигур, интересных поз! А красавцы кони !» [10, с. 5].

Многообразна Западная Монголия в произведениях художников Калмыкии, и у каждого из авторов она своя. Так, например, в графической серии «На земле предков» В. Ургадулова она запечатлена в мотивах «Та- нец орла» (рис. 4), «Лучники» (рис. 5), «Победитель». Обобщенные до лаконизма образы философичны и изначально просты в композиции и цветовой палитре. «Монументальная выразительность превалирует в пейзажах автора: „Старая роща“, „Пейзаж с верблюжьими колючками“, „На праздник в Сагил“. Произведения „Тишина“, „Уголок Улан-Батора“, „Наадом“, „У подножия Алтая“ 1983–1984 гг. написаны на бумаге темперой или гуашью плотным красочным слоем. Предельно четки и лаконичны образы древней земли. Величественное спокойствие природы как символ ушедшего времени, одиночество перед природой и стремление к слиянию с нею, ощущение прошедшей жизни — в целом медитативную сосредоточенность Востока несет его грустно-лирическое восприятие мира» [15, с. 85]. Контрастом пейзажу воспринимаются оптимистично звучащие картины народного праздника с традиционными соревнованиями всадников, стрелков из лука и борцов.

Важной частью экспозиции явились живописные и графические произведения, выполненные в жанре портрета. Многочислен-

Рис. 4. Ургадулов В.И. (род. 1948 г.), заслуженный художник Республики Калмыкия. Серия «По Монголии». Лучники. 1984; бумага, темпера.

Рис. 5. Ургадулов В.И. (род. 1948 г.), заслуженный художник Республики Калмыкия. Серия «По Монголии». Танец орла. 1984; бумага, темпера.

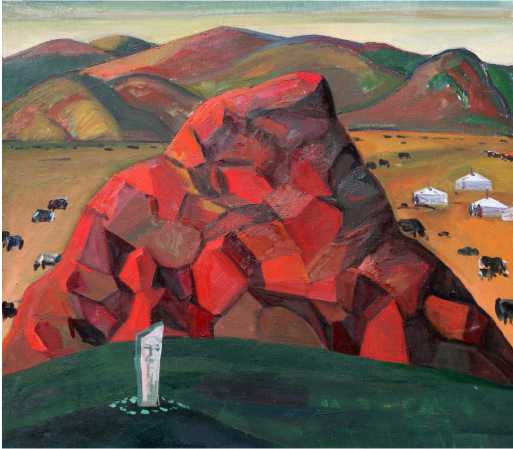

ные встречи с тружениками Монголии послужили материалом для портретных зарисовок, сделанных в полевых условиях. Спокойные и уверенные араты в работах В. Ургадулова, «Животновод Ожилда» А. Поваева, могучий борец Балсандоржид и обаятельная Наранцэ-цэг Г. Рокчинского — это живые конкретные люди, современники авторов. В череде портретных образов выделяются произведения А. Поваева «Семья монгола», «Бинья» (рис. 6), «Шахматы». Объединяющим началом его живописи являются полотна, посвященные Зая-пандите, ойратскому просветителю, основоположнику старокалмыцкой письменности «тодо бичиг». Это тематические композиции «Рождение Зая-пандиты», «Детство Зая-пан-диты», «Зая-пандита Намкайджамцо» (1985) (рис. 7), воспринимаемые триптихом.

В пейзажной живописи А. Поваева — «Праздник в Сагиле», «Табунщики», «Дойка верблюдицы», «Стадо верблюдов», «Ворота в Гоби» (1986) — ощущается сильное воздействие больших панорамных картин монгольского иконописца Марзана Шарава «Один день Монголии», «Праздник кумыса» (Музей изобразительных искусств им. Занабазара, МНР, Улан-Батор). В основе всех работ А. Пова-ева лежит поэтическое восприятие Монголии, романтическая влюбленность в эту страну и ее людей. Автор рассказывает: «Монголия, наверное, создана для художника: широта, глубина, простор… Главная черта монголов, которая меня привлекает, — это то, что они не суетятся, не спешат. В Монголии я встретил животновода Ожилду и его жену Бинью. В них нет ничего лишнего, они как степь, воздух, горы, вода. Вот такими я и захотел их написать» [15, с. 86].

Исследователь В. Кореняко считает: «Новые произведения А. Поваева — уникальный для Калмыкии опыт создания живописной манеры, имеющей явные истоки в лучших традициях старинного центральноазиатского искусства, но не сводящейся к набору иконописных приемов, а связанный с мировоззрением… поиски в этом направлении еще не завершены… остается возможность совершенствования столь удачно найденных изобразительных средств» [15, с. 87]. Едины корни художественной культуры монгольского и калмыцкого народов. О прямой преемственности живописной традиции свидетельствуют тематические композиции А. Поваева 1980-х гг. Не случаен, например, выбор исторического сюжета в произведениях об ойратском просветителе Зая-пандите, объединяющем культурной и политической деятельностью историю калмыков и ойратов, западных монголов. В совмещении элементов плоскостного монгольского письма и реалистической живописи видится путь развития художественной традиции в современном изобразительном искусстве Калмыкии [5, с. 120].

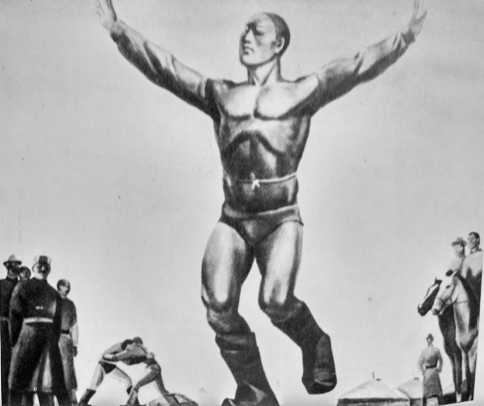

Самобытно выражена творческая индивидуальность каждого из авторов — экспонентов международной выставки. В художественном пространстве СССР 1970-х гг. живописец Очир Кикеев известен произведениями «Счастье», «Весна в Калмыкии», «У колодца» и др. Динамичную манеру живописания художника отличают линейная выразительность письма и контрастная цветовая гамма произведений, наполненных оптимистичной патетикой эпохи социализма. Приподнятый эмоциональный строй несут его монгольские пейзажи 1980-х гг. Монументально выразительна живопись полотен «Убса-Нур» и «Воспоминание о Хир-гис-нуре», «Красная гора в Улан-гоме» (рис. 8). Затаенная печаль ощущается в «Вечерней песне. Джунгария» (рис. 9), выполненной автором в эмоциональном порыве, на одном дыхании. Есть в этих монгольских пейзажах О. Ки-кеева «надвременное» ощущение истории, ее древних истоков в живописном переосмыслении образа этнической прародины. Монголы ближе других народов к природе: в единстве и противоборстве с могущественной стихией сформирован характер народа. Калмыцкие художники смогли уловить это близкое, трудно передаваемое словами чувство единых истоков, воплотив величественный и многокрасочный образ Монголии.

В процессе обобщения впечатлений от поездок в МНР калмыцкими художниками созданы произведения, составившие запоминающийся экспозиционный ряд международной выставки «Дорогами дружбы. Москва — Элиста — Улан-Батор». В метафорической трактовке, поэтической приподнятости и эпической простоте образов каждому из них удалось воплотить свое глубоко целостное и емкое видение Монголии. В. Кореняко, автор статьи «Взгляд с перевала. Размышления после выставки», характеризует их творчество следующим образом: «Новые произведения Г. Рокчинского, В. Ургадулова, А. Поваева, О. Кикеева — чрезвычайно интересное явление в калмыцком искусстве. Переживаешь ощущение (вместе с художниками. — C. Б. )взя-того рубежа, как будто каждый из живописцев взошел на свой перевал и, всматриваясь

Рис. 6. Поваев А.М. (род.1948 г.), народный художник Республики Калмыкия. Животновод Бинья. 1985. бумага, картон.

Рис. 7. Поваев А.М., род.1948 г., народный художник Республики Калмыкия. Зая-пандита Намкайджамцо. 1990; холст, масло.

в открывшиеся дали, готовится решительно идти вперед. Каким будет путь, зависит только от самих мастеров» [15, с. 86].

Рассматривая творчество калмыцких художников «на перевале», реальном в условиях западно-монгольского горного ландшафта, исследователь вместе с тем подчеркивает, что авторами владеет «не ностальгическая тоска по земле предков», поскольку память «размыта минувшими столетьями» истории народа, ставшими временем обретения российского отечества. В размышлениях о калмыцком изобразительном искусстве В. Кореняко справедливо замечает и тонко обосновывает это поэтическими образами калмыцких народных песен, в которых не Монголия, а приволжские степи России являются отечеством калмыков [15, с. 83– 87]. Дополним — и их самобытной культуры, органично совместившей в изобразительном искусстве евразийские традиции.

Художники Калмыкии вспоминают родину предков-ойратов чутко, проникновенно и каждый раз глубоко по-своему, запечатлев в произведениях образ далекой и одновременно близкой Монголии. Многообразны в творческой трактовке ее ландшафт, люди и культурные истоки исторической прародины. Калмыцкими художниками создан ее запоминающийся образ, который можно назвать поэтическим «Воспоминанием о Джунгарии», в творческом осмыслении наследия пережитым и найденным на дорогах дружбы и братства советского времени.

В обзоре значимого международного события нельзя обойти вниманием живопись и графику монгольских художников как составную часть интернациональной экспозиции. Гаадангийн Дунбурээ, автор произведений «Утро Каспия», «Художник Г. Рокчинский», «Народная артистка Калмыцкой АССР В. Гаряева», «Красная площадь», «Звуки домбры», «Командировка в Эрдэнэт», «Улица в Кобдо», «Гора Ээж Хаирхан», «Гоби» (1980–1986) и многих других, соединив в живописи монгольские мотивы с калмыцкими впечатлениями, вспоминал: «Волнующим событием для нас стала выставка „Дорогами дружбы. Москва — Элиста — Улан-Батор“, приуроченная к 65-й годовщине победы Народной революции.

Рис. 8. Кикеев О. Х., заслуженный художник РСФСР (1940-2001). Красная гора в Улан-Гоме.

1982. холст, масло; Национальный музей Республики Калмыкия им. Н.Н.Пальмова

В практике совместных командировок было много интересных встреч. В деятельности СХ МНР и СССР в 1981 г. осуществлена первая выставка монгольских и советских художников (итоги творческой поездки по Монголии и Сибири). Следующей была „Алтай — Баганур — Гоби“. Настоящая выставка — результат поездок в 1980 г. в Западную Монголию и в 1981 г. в Калмыкию» [10, с. 2]. Заметим, творческие поездки монгольских авторов охватывали, помимо Калмыкии, еще Алтай и Сибирь, сопредельные и близкие в историко-культурном плане к Монголии регионы России, а также Москву, столицы СССР.

Впечатления от поездок отразились также в живописных и графических произведениях Д. Болда («Утро в Москве», «Горная местность Увса», «У яшкульских колхозников», «Портрет калмыцкого поэта Аксена Сусе-ева»), Р. Алтанхояга («Учительница», «Портрет партизана Л. Бембеева»), Э. Суухэ («Нефтяная вышка», «Горы Хархира», «На праздник»). В рамках культурного обмена между Союзами художников МНР и СССР целенаправленно организовывались поездки калмыцких художников в Западную Монголию, став доброй традицией эпохи советского интернационализма. «Возвращение к истокам» благотворно влияло на творческий рост и этническое самосо-

Рис. 9. Кикеев О.Х., заслуженный художник РСФСР (1940-2001). Вечерняя песня. Джунгария. 1983; холст, масло. Национальный музей Республики Калмыкия им. Н.Н.Пальмова

знание художников, о чем свидетельствуют произведения искусства.

Изобразительное искусство Калмыкии 1980-1990-х гг.— в период преобразований художественной культуры России. Исторически сформирован творческий потенциал культуры народа в средоточии фольклора и духовности, этических и эстетических ценностей буддизма и искусства. Деятельность калмыцких художников реализуется в появлении произведений, дифференцируемых по десятилетиям XX в. В сороковые годы, до депортационно-го периода, закладываются реалистические основы изобразительного искусства, в шестидесятые реконструируется живописное поле искусства после депортации [5, с. 19–28; 29–34], в семидесятые, с приходом нового поколения профессионалов в творческий коллектив, оформляясь, зреет этническое самосознание авторов, успешно представляющих калмыцкое искусство на зональных, российских и международных выставках, в восьмидесятые этнический компонент в их творчестве достигает наибольшего выражения. Предчувствие приближающихся социальных перемен характеризует в целом переходное состояние российского общества и его культуры. Под влиянием новых веяний период 1980-х гг. качественно преобразуется в этническом поле самосознание творческой личности.

Сложны и противоречивы этнокультурные процессы 1980–1990-х гг. XX в., происходящие в полиэтничной России, адаптирующейся в условиях кардинальных социальных перемен. В искусстве эти процессы выражаются в поисках этнической идентичности творческой личности «в призме рефлексии на перестроечные явления, субъективного переживания переходной эпохи» [26, с. 136; 18]. В динамике развития культуры меняются психологические установки, связанные со стереотипами поведения личности. В художественной культуре переходного периода зреет и находит отражение глубинная архетипическая потребность в утверждении так называемой самости [23, с. 35], до сих пор недостаточно исследованной. Наблюдение и изучение поля этнической идентичности на материале антропологии цвета (маркера традиционного мироощущения в искусстве. — С. Б .), характеризуют состояние российской художественной культуры [19, с. 154] на рубеже веков во взаимообусловленной взаимосвязи многих явлений социокультурного характера.

В период перестройки, постепенно отказывающейся от идеологических установок советского общества, особую значимость обретает социальный опыт этнической культуры, несущей традиционное мировоззрение предков. Стремление опереться на него в водовороте бурных постсоветских событий приводит к «перестройке» в культурной и образовательной сферах. Искусство выступает феноменом, требующим изучения с обращением к материалу регионально-этнических культур и систем общего и высшего образования 1990-х гг. [24, с. 25–29]. В их содержании соединяются универсализм, идея единого отечества и исторические традиции культуры народов России.

Калмыцкая Ассоциация Художников «Джунгария» — значимое культурное явление рубежа XX–XXI вв. Ощущение взятого рубежа на выставке «Дорогами дружбы» (1986) действительно можно сравнить с «перевалом», преодолев который, художники смогли увидеть «открывшиеся дали» развития искусства. Ответом на приведенный выше вопрос исследователя В. Кореняко «Каким будет этот путь?» служат события 1989-го — 1990-х гг. в истории калмыцкой культуры. Во взаимосвязях традиций и новаций, в перипетиях развития российской художественной культуры конца XX в. формировалось ясное осознание европейской судьбы калмыцкого этноса, сохраняющего историческую и образную память предков.

Полстолетия отделяет юбилейную выставку «Джангар» (1940), приуроченную к 500-летию калмыцкого эпоса, от перестроечных событий 1990-х гг., связанных с созданием в 1989 г. Калмыцкой ассоциации художников «Джунгария» во главе с О. Х. Кикеевым, заслуженным художником России. Экспозиция КАХ, объединившая произведения авторов разных поколений,— показатель зрелости этнической идентичности профессиональных кадров республики. Символическое название объединения обусловлено творческим — через века — посылом авторов, реализованным в тематическом содержании экспозиции (Элиста, 1990). Произведения 1980–1990-х гг. представляют собой новый этап развития художественной культуры, охарактеризованный исследователями как явление «этнической мобилизации»

в регионах России [23]. Отметим, что выставки содружества «Джунгария» 1990–1992 гг., сыгравшие этноконсолидирующую роль, имели очень важное значение для калмыцких художников и в целом для творческой интеллигенции республики. Их содержанием были «высокохудожественные произведения изобразительного искусства… (необходимые. — C. Б. ) в укреплении связи художников с жизнью народа… в содействии развитию калмыцкого искусства и художественной культуры… эстетическом и культурном воспитании общества» [5, с. 105–106]. Высокие цели творческой интеллигенции рубежа XX–XXI вв. были одухотворены празднованием 550-летия калмыцкого эпоса «Джангар», его ментальной значимостью для культуры народа.

Структурообразующая роль культурного наследия очевидна при анализе художественного образа: творчество, выполняющее миссию «самосознания культуры», определяет индивидуальное своеобразие произведений. Образным ключом к пониманию искусства является этническая картина мира как совокупный концентрат творческого самовыражения. Воссозданная выразительными средствами живописи структурированная модель мироздания воплощает в себе ценностные доминанты культуры в тематической направленности художественного образа, стилистике композиционного решения и колористических особенностях его воспроизведения. Этническое своеобразие произведений, выраженное в той или иной степени, позволяет говорить о формировании школы изобразительного искусства Калмыкии XX в. Происходит это в поисках этнической идентичности художников, активизируемых исторической памятью в переходный период развития отечественной культуры.

Судьбоносное самоопределение этноса в его средневековом монгольском прошлом и российском настоящем — отправные вехи калмыцкой истории. Они и ориентируют авторов в творческой деятельности. Поиски формовыражения памяти позволяют видеть в мировосприятии и деятельности личности инструмент адаптации и саморегуляции культуры. В художественном процессе происходит приращение культурных смыслов бытия, общего и специфичного. Образное решение исторической темы воспроизводится в структуризации мировидения, выявляя тенденции искусства, проецирующие зрелость творческой личности. Обращение к культурному наследию реализуется в значимых произведениях изобразительного искусства Калмыкии 1980–1990-х гг.

История и самобытная культура народа насыщает произведения разных поколений художников, собранных в творческий союз. Ядром «Джунгарии» явились участники Международной выставки «Дорогами дружбы. Москва — Элиста — Улан-Батор» (1986). В целенаправленной ориентации и приобщении к культурному наследию виделось дальнейшее развитие изобразительного искусства. На одноименной выставке Калмыцкой ассоциации художников это получило выражение в появлении эпического цикла Г. Рокчинского «Джангариада», произведений на историческую, монгольскую и современную темы авторов разных поколений, образующих самобытную живописную картину мира. В синтезе художественных традиций реализма О. Кикее-ва, В. Ургадулова и плоскостной выразительности старокалмыцкой живописи А. Поваева, скульптуры в образе ойратского сказителя Парчена С. Ботиева, эмоционального пафоса произведений молодых С. Болдырева, Э. Сан-гаджиева, В. и Н. Монтышевых и др. воспринимается творчество художников.

Историческая память и мифопоэтическое мировидение в образной сути произведений сопряжены с «эпическим наследием народа, вершиной этнической культуры, которую можно интерпретировать в многочисленных и взаимодополняющих аспектах, полно раскрывающих творческую активность этноса» [8, с. 29]. Выставки произведений членов КАХ «Джунгария» 1990-х гг. несли мощное евразийское содержание искусства, объединившего творческий коллектив художников Калмыкии.

Заключение. Выводы. Духовные ценности евразийского поля художественной культуры России зримо проецируются в изобразительном искусстве Калмыкии конца XX в. В данной статье впервые проводится социокультурный анализ материалов советско-монгольских выставок «Дорогами дружбы. Москва — Элиста — Улан-Батор» (1986) и экспозиций Калмыцкой ассоциации художников «Джунгария» (1990). Важное для понимания художественного процесса рубежа веков исследование будет продолжено в обращении к современному изобразительному искусству Калмыкии.

Результаты исследования позволяют сделать следующие выводы:

-

— формообразующим, стабилизирующим и регулирующим фактором развития изобразительного искусства Калмыкии в изучаемый период явилось художественное наследие, осуществляющее процесс преемственности культуры;

-

— историческая память в этническом самосознании калмыцкого художника выступает стабилизирующим и генерирующим фактором творчества в реконструкции культурного наследия, активизируемой в переходный период рубежа веков;

-

— развитие изобразительного искусства Калмыкии в последней трети XX в. является исторически обусловленным процессом, в анализе которого важны социальные аспекты бытия художественной культуры России.

Svetlana G. BATYREVA

Mongolia in the Art of Kalmykia of the 1980s and 1990s:

Based on the Materials of Art Exhibitions

Список литературы Монголия в искусстве Калмыкии 80-90-х годов XX века: по материалам выставок

- Афасижев М. Н. Системно-исторический анализ искусства // Актуальные вопросы методологии современного искусствознания. М.: Наука, 1983. С.159-180.

- Ахиезер А.С. Социокультурные механизмы циклов культуры // Искусство в ситуации смены циклов. Междисциплинарные аспекты исследования художественной культуры в переходных процессах. М.: Наука, 2002. С. 116-135.

- Батракова С.П. Искусство и миф: из истории живописи ХХ века. М.: Искусство, 2002.

- Батырева С.Г. Изобразительное искусство Калмыкии 60-90-х гг. XX в. (К проблеме этнической идентичности творческой личности) // Культурная жизнь Юга России. 2008. № 3. С. 9-13.

- Батырева С.Г. Изобразительное искусство Калмыкии (1957-2000 гг.). Монография [Текст]. Элиста: Калмыцкий ин-т гуманит. исследований Рос. Акад. наук, 2014.

- Батырева С. Г. Этническая идентичность творческой личности: социокультурологический анализ // Бюллетень Калмыцкого научного центра РАН. 2017, № 2. С. 72-75.

- Бернштейн Б.М. Пространственные искусства как феномен культуры // Искусство в системе культуры. Сост. и отв. ред. М. С. Каган. Л., Наука, 1987. С. 135-142.

- Бичеев Б.А. Этнообразующие доминанты духовной культуры западных монголов (ойратов). Отв. ред. Авксентьев В.А. Элиста: КГУ, 2003.

- Брудный А. Архетип - связь прошлого с настоящим // Декоративное искусство СССР. 1983.№ 8. С. 43-44.

- Дорогами дружбы. Москва-Элиста-Улан-Батор. Выставка произведений художников СССР и МНР Авторы статей Батырева С. Г., Богородская Н. С., Гаанданчийн Д., сост. Прокофьева Н. Г. Каталог. М.: Советский художник, 1986.

- Искусство в системе культуры. Сост. и отв. ред. М.С. Каган. Л.: Наука, 1987.

- Искусство в ситуации смены циклов. Междисциплинарные аспекты исследования художественной культуры в переходных процессах. Отв. ред. Н.А. Хренов. М.: Наука, 2002.

- Каган М.С. Искусство как феномен культуры. Сост. и отв. ред. М.С. Каган / Искусство в системе культуры. Л.: Наука, 1987. С.6-22.

- Каган М.С. Системный подход к комплексному изучению искусства // Методологические проблемы современного искусствознания. Сборник. Вып. 3. Л., 1980. С. 44-52.

- Каган М.С., Хилтухина Е.Г. Методологические принципы изучения взаимоотношения художественных культур Запада и Востока / Искусство в системе культуры. Л.: Наука, 1987. С.176-180.

- Кореняко В.А. Взгляд с перевала. Размышления после выставки. Теегин герл, 1987. № 4. С. 83-87.

- Кореняко В.А. Искусство народов Центральной Азии и звериный стиль / Культура народов Востока: материалы и исследования. М.: Восточная литература, 2002.

- Неклюдов С.Ю. Ойрат-калмыцкая мифология / Мифы народов мира. Т. 2. М.: Советская энциклопедия, 1992. С. 247-248.

- Пелипенко А.А., Яковенко И.Г. Культура как система. М.: Наука, 1998.

- Самарина Л.В. Традиционная этническая культура и цвет. Основные направления и проблемы зарубежных исследований // Этнографическое обозрение. 1992. №2. С. 147-157.

- Системные исследования культуры. 2008 / Г.В. Иванченко, В.С. Жидков. СПб.: Алетейя, 2009.

- Селиванов В.В. Проблемы генезиса культуры и искусства // Искусство в системе культуры. Сост. и отв. ред. М.С. Каган. Л.: Наука, 1987.С.29-35.

- Соколов К.Б. Картина мира и искусство в периоды социальных перемен. Социологический аспект перехода в истории культуры и художественная жизнь // Искусство в ситуации смены циклов. Междисциплинарные аспекты исследования художественной культуры в переходных процессах. Отв. ред. Н.А. Хренов. М.: Наука, 2002. С. 56-81.

- Хренов Н.А. Искусство в контексте XX века на фоне повторяющихся флуктуаций в больших длительностях исторического времени / Циклические ритмы в истории, культуре, искусстве. Отв. ред. Н.А. Хренов. М.: Наука, 2004. С. 15-73.

- Хренов Н.А. Опыт культурологической интерпретации переходных процессов // Искусство в ситуации смены циклов. Междисциплинарные аспекты исследования художественной культуры в переходных процессах. Отв. ред. Н.А. Хренов. М.: Наука, 2002. С. 11-55.

- Художники Калмыкии. Элиста: ЗАОР «НПП «Джангар», 2009.

- Червонная С.М. Все наши боги с нами и за нас. Этническая идентичность и этническая мобилизация в современном искусстве России. Под ред. М.Н. Губогло. Институт этнологии и антропологии РАН. М., 1999.

- Щедрина Г.К. Искусство как этнокультурное явление / Искусство в системе культуры. Сост. и отв. ред. М.С.Каган. Л.: Наука, 1987. С.41-47.

- Щедрина Г.К. Искусство как этнокультурный феномен // Проблемы изучения регионально-этнических культур России и образовательные системы. Тезисы докладов. СПб: РГПУ им. А.И. Герцена, 1995. С. 25-29.

- Эткинд А.М. Искусство как самосознание культуры / Искусство в системе культуры. Сост. и отв.ред. М.С. Каган. Л.: Наука, 1987. С.85-92.

- Яковенко И.Г. Переходные эпохи и эсхатологические аспекты традиционной ментальности // Искусство в ситуации смены циклов. Междисциплинарные аспекты исследования художественной культуры в переходных процессах / Отв. ред. Н.А. Хренов. М.: Наука, 2002. С. 136-148.