Мониторинг фундаментальности естественнонаучного образования Республики Татарстан с позиции кадрового научного потенциала

Автор: Абзалова В.Г., Галимуллина Г.Х., Закирова Л.Э., Усманов Р.Г., Читалин Н.А., Фарзан Т.О.

Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu

Рубрика: Мониторинг образования

Статья в выпуске: 3 (23), 2001 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/147135494

IDR: 147135494

Текст статьи Мониторинг фундаментальности естественнонаучного образования Республики Татарстан с позиции кадрового научного потенциала

Улучшение качественного состава специалистов и научных работников в динамических социально-экономических условиях зависит от воспроизводства в каждом регионе России своих (в том числе национальных) профессиональных кадров, которые обеспечивают самостоятельность федеративного государства, что является в настоящее время достаточно актуальным вопросом. Необходима поддержка национально-культурного своеобразия регионов России посредством сохранения трудовых и культурных традиций.

Одним из показателей фундаментальности образования служит количество подготовленных кадров научной квалификации. Именно фундаментальность как категория качества образования является непременным условием формирования кадрового научного потенциала во всех областях экономики и науки, особенно в таких, как физика и химия. По качественному и количественному составу кадрового научного потенциала республики можно судить о фундаментальности образования, оптимальном соотношении учреждений высшего профес сионального и общего образования, наличии признанных в РФ и за рубежом научных школ, эффективности работы Академии наук РТ и научных институтов АН РФ.

О масштабах научно-исследовательской деятельности людей разных поколений, избравших профессиональную карьеру ученого, говорит, в частности, следующий показатель: число дипломов о присуждении ученых степеней и аттестатов о присвоении ученых званий, выданных ВАК России. Карьеру в отечественной науке отражает квалификационная вертикаль: научный сотрудник без ученой степени, кандидат наук, старший научный сотрудник, доктор наук, профессор по специальности.

Длительный путь к защите докторской диссертации, содержание которой, как правило, должно быть выдержано в рамках одного научного направления, требует одновременно системного представления естественно-научной картины мира и знания фундаментальных основ науки. Защита докторской диссертации - это не только результат исследования в определенной области научного знания, но и достижение

высокого уровня мировоззренческой, методологической фундаментальной образованности, гарантирующей признание ученого в научном мире.

В связи с изложенным, нами была предпринята попытка провести мониторинг кадрового научного потенциала в РТ и тем самым охарактеризовать фундаментальность естественно-научного образования в республике с позиции кадрового потенциала.

Аналитическая работа проведена на основе материала, опубликованного в Татарском энциклопедическом словаре (ТЭС) - первом универсальном справочном издании о прошлом и настоящем Татарстана и татарского народа, разработанном и подготовленном к печати Институтом Татарской энциклопедии АН РТ. В ТЭС более 16 тыс. статей, из них около 7 тыс. посвящены биографиям государственных и общественных деятелей, ученых, мастеров искусств, деятелей культуры, образования и здравоохранения, крупных организаторов и т.д. В книгу включены лишь те понятия и термины, которые имеют непосредственное отношение к истории татарского народа и Татарстана.

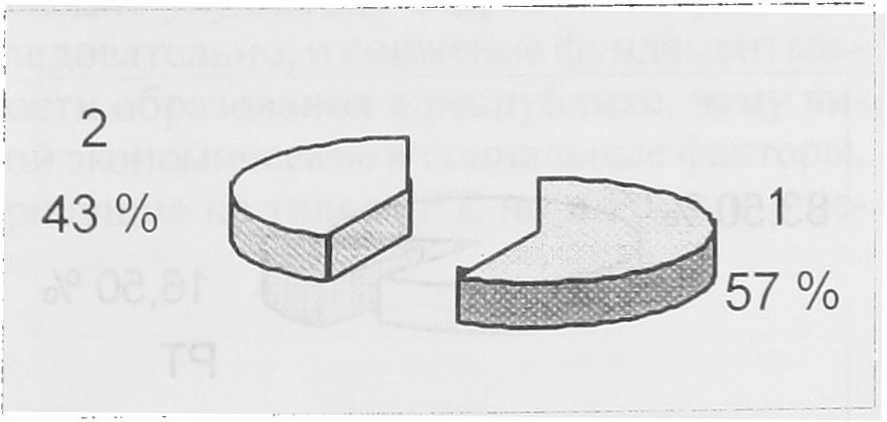

На рис. 1 представлено процентное соотношение терминов и персоналий в ТЭС. Данная диаграмма показывает «объем» основополагающих (фундаментальных) понятий и терминов, характеризующих существующий уровень развития экономики, культуры и науки региона, и наличие в этом регионе достаточного количества научных персоналий (людей, вносящих значительный вклад в экономику, культуру и науку). Вероятно, соотношение ~ 1:1 (43 и 57 %) является близким к оптимальному, что обеспечивает поступательное развитие РТ.

Рис. 1. Процентное соотношение персоналий и терминов в ТЭС: 1 - термины, 2 - персоналии

99,45 %

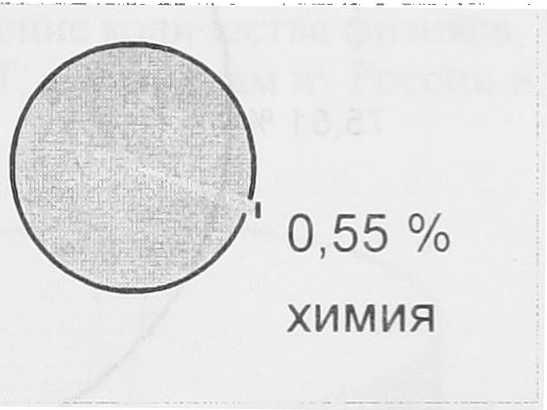

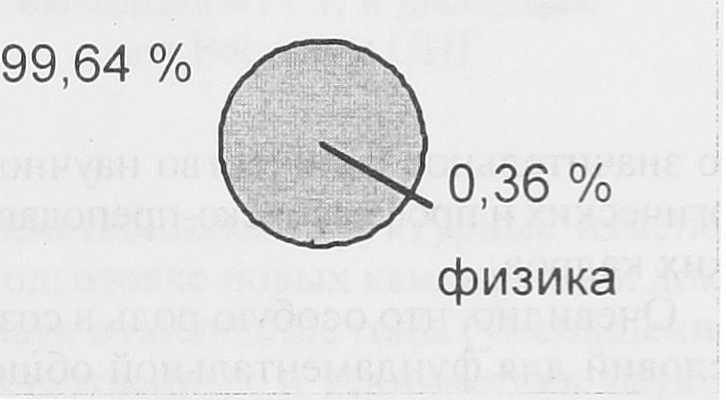

Рис. 2 отражает отношение понятий, терминов по химии и химической технологии, а рис. 3 - по физике к общему количеству понятий и терминов в ТЭС. Доля терминов и понятий по физике и химии составляет около 1 %, что говорит о значимости последних для экономики, культуры и науки республики.

Рис. 2. Отношение терминов по химии к общему количеству терминов в ТЭС

Рис. 3. Отношение терминов по физике к общему количеству терминов в ТЭС

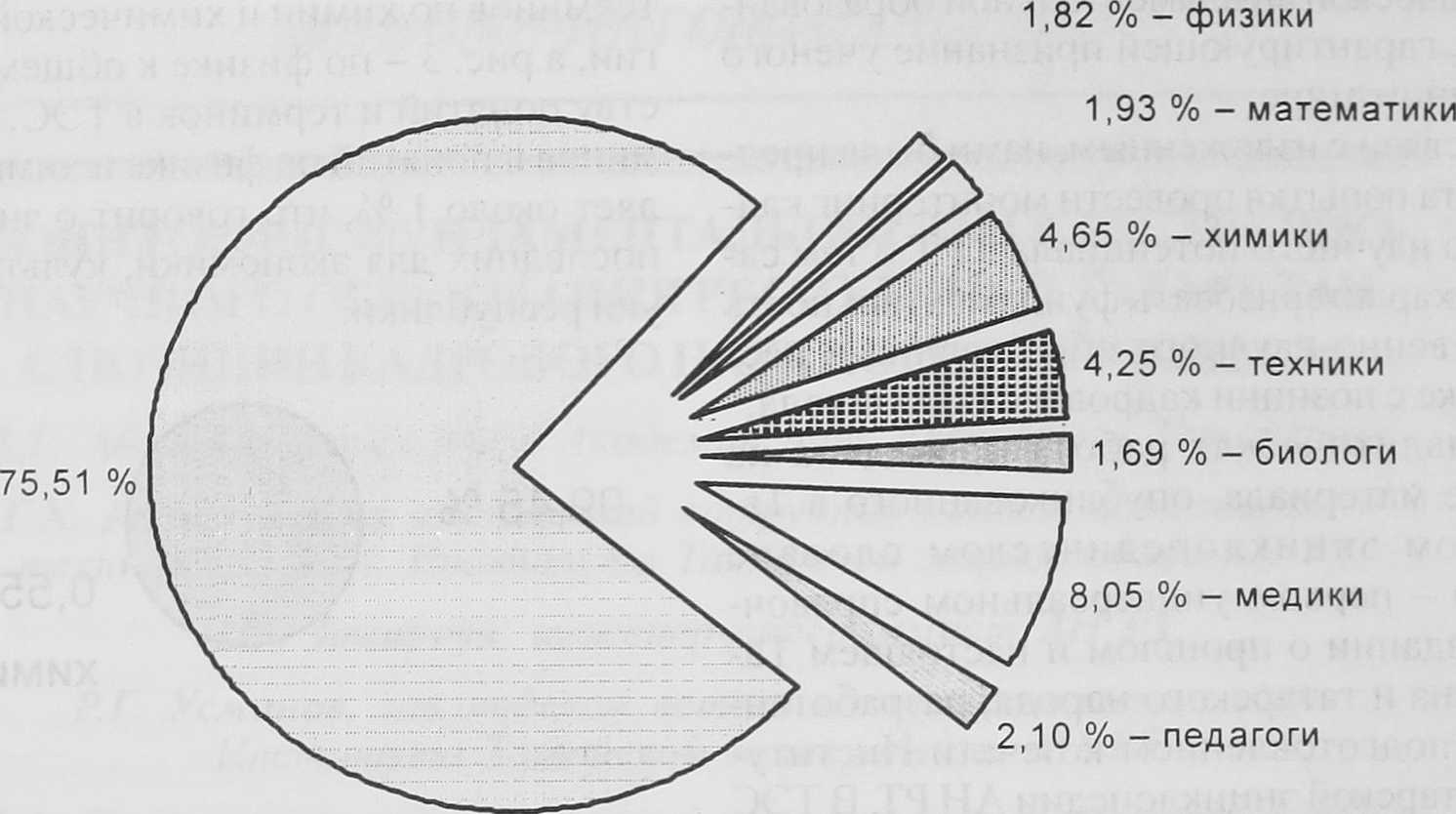

На рис. 4 показан удельный вес докторов наук: физиков, математиков, химиков, техников и технологов, биологов, медицинских и педагогических работников - в общем количестве персоналий, имеющихся в ТЭС. Несмотря на то что проведение исследований по таким наукам, как физика и химия, является ресурсоемким, материальная и научно-техническая база фундаментальной науки в РТ достаточна, чтобы обеспечить возможность их осуществления. Доля ученых, выполнивших фундаментальные исследования на уровне докторских диссертаций, составила по химии и физике соответственно 4,65 и 1,82 %.

Более 2 % в общем количестве персоналий занимают педагоги, что вполне объяснимо, поскольку для обеспечения фундаментального образования необходи-

Рис. 4. Отношение докторов естественно-технических наук к общему количеству персоналий в ТЭС

мо значительное количество научно-педагогических и профессорско-преподавательских кадров.

Очевидно, что особую роль в создании условий для фундаментальной общеобразовательной подготовки, выступающей в качестве основы последующих ступеней образования в РТ, играет Казань. В то время как выпуск учащихся по Казани почти в 40 раз меньше, чем в целом по республике, число ученых среди докторов наук по физике и химии, закончивших школы города, в 2 раза больше по сравнению с закончившими школы всех других городов и деревень в РТ.

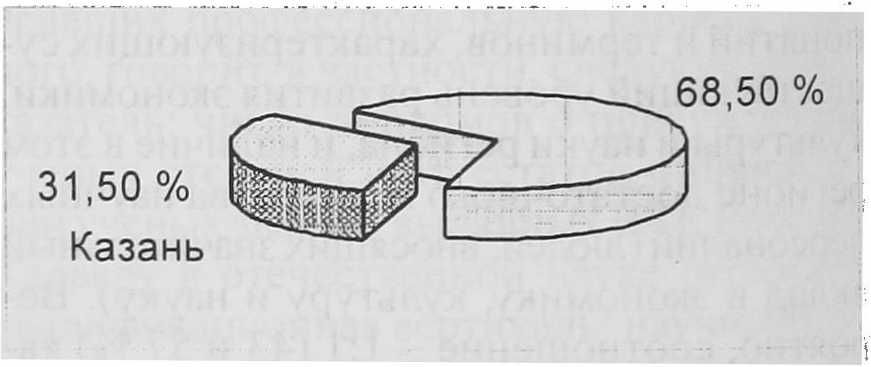

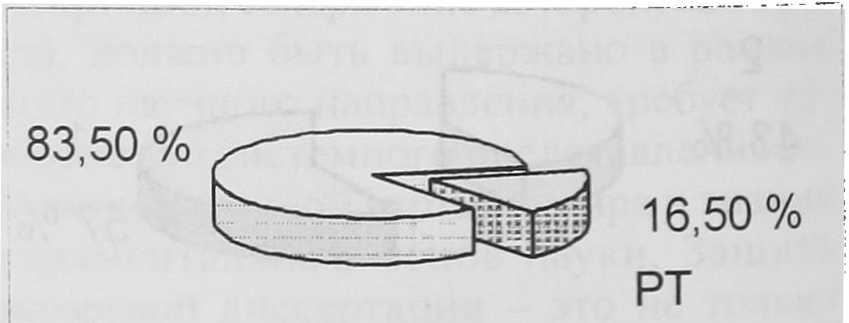

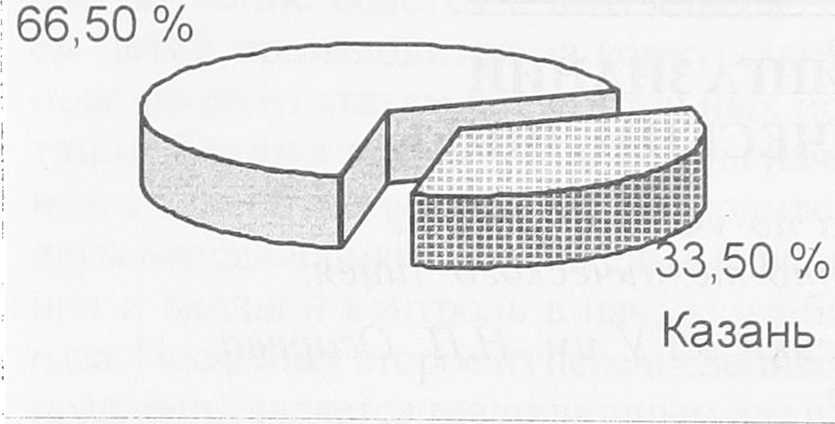

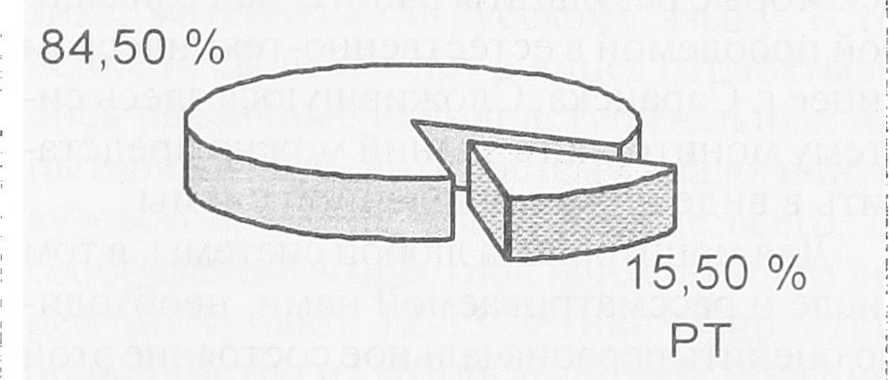

Анализ данных ТЭС показал, что из 127 физиков - докторов наук в период с 1900 по 1998 г. 40 чел. родились и обучались в школах и вузах Казани, что составляет 31,5 % от общего их числа (рис. 5); 21 чел. являются выходцами из районных городов и деревень РТ, что составляет 16,5 % (рис. 6). Из 200 докторов наук -химиков и химиков-технологов, имеющих отношение к науке РТ, по данным ТЭС, в период с 1870 - 1999 г. 67 чел. родились и обучались в школах и вузах г. Казани (рис. 7), что составляет 33,5 % (из них татар 15 чел.) от общего их числа; 31 чел. являются выходцами из районных городов (без г. Казани) и деревень РТ (рис. 8), что составляет 15,5 % (из них татар 22 чел.).

Рис. 5. Доля физиков, закончивших школы в г. Казани, в их общем числе

Рис. 6. Доля физиков, закончивших школы в районных городах и деревнях РТ (не в г. Казани)

Рис. 7. Доля химиков, закончивших школы в г. Казани, в их общем числе

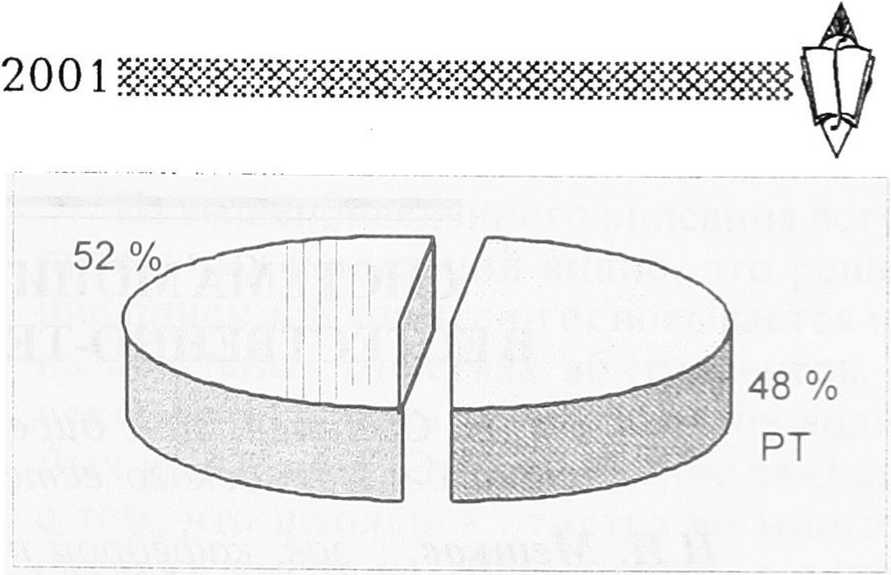

Рис. 9. Отношение количества физиков, выходцев из РТ, к выходцам из России и СНГ

Рис. 8. Доля химиков, закончивших школы в районных городах и деревнях РТ (не в г. Казани)

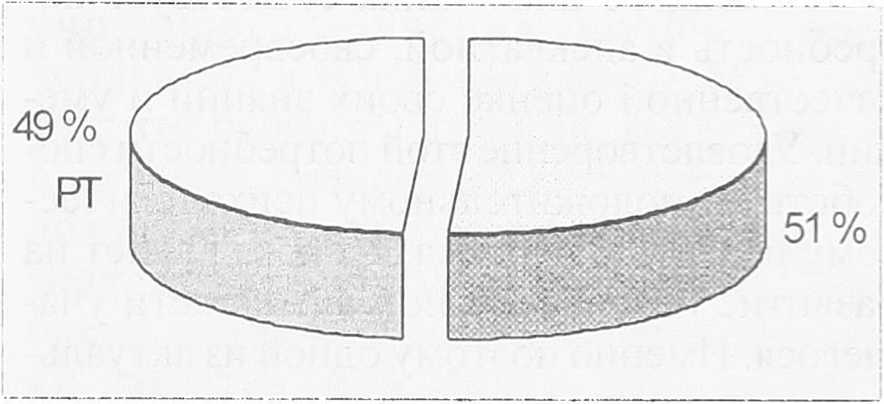

Рис. 10. Отношение количества химиков, выходцев из РТ, к выходцам из России и СНГ

Заслуживает внимания и тот факт, что почти половина ученых (докторов наук по физике и химии) составляют выходцы из РТ. Всего физиков, выходцев из РТ, 48 % (рис. 9), а остальные 52 % (66 чел.) - это выходцы из различных городов и деревень России, СНГ и стран ближнего зарубежья; химиков, выходцев из РТ (рис. 10), 98 чел., или 49 % (из них татар 37 чел.), а остальные 51 % (102 чел.), составляют выходцы из различных городов и деревень России, СНГ и стран ближнего зарубежья (из них татар 7 чел.).

К сожалению, в настоящее время происходит ухудшение кадровой ситуации, а следовательно, и снижение фундаментальности образования в республике, чему виной экономические и социальные факторы, присущие не только РТ, но и России в це лом. Наметившиеся структурные изменения в подготовке новых кандидатов и докторов наук в последние годы (уменьшение доли естественных и технических наук в их отраслевом профиле), несомненно неблагоприятно отразятся на перспективах формирования научно-кадрового потенциала РТ. Очевидно, что от правильного национально-регионального формирования кадровых потоков, фундаментальности образования, преемственности обучения в учебных заведениях различных уровней (школа, ОПТУ, вуз, аспирантура, докторантура) зависит скорость подготовки специалистов высшей квалификации в регионе и их профессиональная мобильность в любой области деятельности, что напрямую связано в повышением качества образования в РТ.