Мониторинг функционального состояния студентов и школьников при использовании здоровьесберегающих технологий

Автор: Коурова Ольга Германовна, Попова Татьяна Владимировна

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Интегративная физиология

Статья в выпуске: 4 т.15, 2015 года.

Бесплатный доступ

Цель - изучить влияние средств оздоровления на функциональное состояние студентов. Обследовали группы студентов 18-22 лет и школьников 15-17 лет, занимающихся по программе психофизической релаксации. Применяли методики кардиоинтервалографии, измерения скорости психомоторных реакций, ЧСС и АД до и после локальной статической нагрузки. Показано, что после 6 месяцев занятий релаксацией у всех испытуемых произошло снижение функционального напряжения сердечно-сосудистой системы и улучшение функций центральной нервной системы. Сделан вывод о необходимости внедрения программ психофизического оздоровления в учебном процессе студентов университета и школьников старших классов.

Студенты, школьники, локальные нагрузки, сердце, нейродинамические показатели, функциональное напряжение

Короткий адрес: https://sciup.org/147153278

IDR: 147153278 | УДК: 612 | DOI: 10.14529/ozfk150402

Текст научной статьи Мониторинг функционального состояния студентов и школьников при использовании здоровьесберегающих технологий

Введение. Условия интенсивной учебной деятельности, быта и образа жизни старших школьников и студентов вузов способствуют высокой уязвимости организма, подверженности воздействию негативных факторов среды. Существует настоятельная необходимость поиска новых средств оздоровительного воздействия на организм учащихся [4].

Продолжается рост заболеваний сердечно-сосудистой, пищеварительной, дыхательной систем, опорно-двигательного аппарата у студентов и старших школьников [1, 7, 8].

Укрепление общего физического состояния и здоровья у подростков и юношей, а особенно привитие потребности к постоянным занятиям физической культурой и психофизической регуляцией в будущем – одно из условий сохранения оптимального функционального состояния организма.

Цель – изучить влияние коррекционнооздоровительных средств на функциональное состояние сердца и центральной нервной системы студентов и школьников старших классов.

Методика Т.В. Поповой [6] разработана программа релаксационной психофизической регуляции, основанная на психофизических упражнениях (ПФУ), направленных на разви- тие у занимающихся состояния глубокой релаксации, имеющей оздоровительный и восстанавливающий эффект. Кроме обычных методов релаксации мышц, программа включает ПФУ по технике «локальных выдохов», ПФУ на концентрацию внимания и визуализацию, дыхательные упражнения, пластическую гимнастику рук и пальцев [5], оздоровительные медитации, элементы хатха-йоги.

Испытуемые составили две подгруппы: основную (группу наблюдения) и контрольную. В состав первой группы вошли школьники и студенты, регулярно занимающиеся по системе релаксационной психофизической регуляции 2–3 раза в неделю в течение 1–2 лет. Представители контрольной группы не занимались по программе оздоровления. Компьютерное тестирование показателей нейродинамики в этих группах проводили до и после локальной работы мышц, производимой до утомления, то есть невозможности удержания усилия на заданном уровне. Локальную нагрузку испытуемые выполняли на кистевом динамометре с усилием в 1/3 от максимального.

Изучали изменения частоты сердцебиений (ЧСС), артериального давления (АД), структуры сердечного ритма и показателей нейродинамики. Использовали авторский ва- риант автоматического анализатора сердечного ритма и психофизиологический комплекс «НС-ПсихоТест Плюс» [3]. Обследования проводили до, во время и после занятий ПФУ.

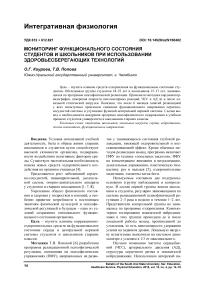

Результаты. Данные мониторинга показателей структуры сердечного ритма у школьников каждые 2 мин в течение 10-минутного выполнения ПФУ показали неравномерное их изменение. Так, на первых трех этапах, связанных с визуализацией каких-то новых для испытуемых образов, отмечалось некоторое увеличение показателей амплитуды моды (АМо) и индекса напряжения (ИН), а на 4-м и 5-м этапах – их снижение, что свидетельствует об уменьшении активности центральных регуляторных влияний на сердце (рис. 1). В меньшей степени изменялись показатели моды (Мо) и вариационного размаха кардиоинтервалов ( Δ Х).

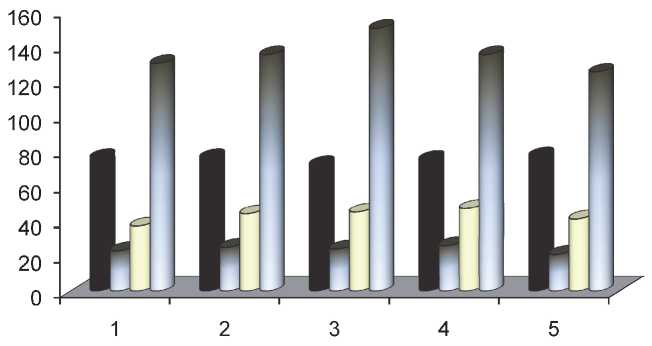

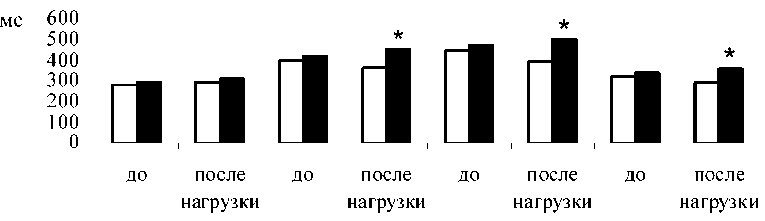

Анализ нейродинамических функций выявил (рис. 2), что показатели скорости простых двигательных реакций (тест 1 и 6), реакций выбора, в том числе в условиях статической и динамической помехи (тесты 2–5) и реакции на движущийся объект в группе наблюдения были выше, чем в контрольной.

После выполнения локальной нагрузки на кистевом динамометре в основной группе наблюдалось некоторое замедление простой зрительно-моторной реакции, но в последующих тестах наблюдалась тенденция к увеличению скорости всех ответов, по сравнению с исходным уровнем. Эти данные свидетельствуют о быстром восстановлении возбудимости ЦНС, уравновешенности процессов возбуждения и торможения у испытуемых.

Кроме замедления сенсомоторной реакции, что свидетельству е т о выр а женном уто м лении после выполн е ния локальной нагру з ки, у испытуемых контрольной группы отм е чалось также уравн и вание по к азателей реакций на оптические и акустические раздражители, что являетс я неспецифическим при з наком утомления [2].

У студентов, регуля р но занимающихся ПФР, показатели структуры сердечного ритма достоверно отличались о т показателей испытуемых контрольной группы сниже н ием актив н ости симпатических, центральных влияний и увеличением парас и мпатическ и х влияний и автономного контура.

После выполнения ПФУ в течение 10 мин выявлены изменения пока з ателей ко м пьютерного тестирования у студентов университета. Показатели зрительно-моторной реакции и реакция различения тестов значительно улучши л ись (p < 0,05), что св и детельствует о благоприятном влиянии релаксационны х упражнений на подвижность нервных процессов.

Снизился уровень внимания в условиях статической помехи, что свидетельствует о пре о бладании тормозных влияний, но возросла скорость реакции на д вижущийся объект. Эти данные связаны с неравномерностью протекания процессов восстановления в ЦНС пос л е ПФУ с замедлением восстановления процессов координации.

Заключение. Таким образом, данные компьютерного мониторинга функци о нального состояния подтверждают психофизиологические исследования [2], результаты которых свидетельствуют о выраженном тормозном

Рис. 1. Изменения статистических показателей структуры сердечного ритма при выполнении ПФУ у школьников: 1-й столбик – Мо, 2-й – ΔX, 3-й – АМо, 4-й – ИН; 1 – до ПФУ, 2 – начало ПФУ, 3 – концентрация внимания, 4 – визуализация, 5 – 1-я мин восстановительного периода

а)

б)

Рис. 2. Изменение показателей нейродинамики у испытуемых 18–20 лет после курса оздоровления: а – 1–4 тест, б – 5–7 тест; первый столбик – основная группа, второй – контрольная; 1 – простая зрительно-моторная реакция; 2 – реакция выбора; 3 – реакция различения; 4 – зрительно-моторная реакция выбора в условиях статической помехи; 5 – зрительномоторная реакция выбора в условиях динамической помехи; 6 – аудиомоторная реакция; 7 – таблица Шульте-Платонова; * – достоверность различий с исходными показателями

влиянии ПФУ на вегетативные функции и стимулирующем их влиянии на процессы восстановления умственной работоспособности. Средства психофизической регуляции можно использовать у учащихся старших классов и студентов вузов, как методы психогигиены, снижения степени умственного утомления и ускорения восстановительных процессов. Например, можно проводить 5–10-минутные упражнения на психологическую разгрузку в конце учебных занятий.

Результаты анкетирования и устного опроса показали, что у студентов, занимающихся техниками саморегуляции, отмечалось возрастание интереса к основным предметам, повышалась уверенность в собственных силах при овладении новыми знаниями и возникновении неожиданных жизненных ситуаций. В беседе со студентами слушатели факультативов отмечали снижение утомляемости, рост активности, работоспособности, улучшение самочувствия и взаимоотношений в коллективе.

Список литературы Мониторинг функционального состояния студентов и школьников при использовании здоровьесберегающих технологий

- Гора, Е.П. Состояние здоровья студентов дальнего востока/Е.П. Гора, И.А. Попова//Новые исследования. -2004. -№ 1-2. -С. 128-129.

- Дядичкин, В.П. Психофизиологические резервы повышения работоспособности/В.П. Дядичкин. -Минск: Вышэйш. шк, 1990. -119 с.

- Изучение состояния здоровья учащейся молодёжи/А.Н. Корденко, С.И. Картышева, Н.М. Преснякова и др.//Новые исследования. -2004. -№ 1-2. -С. 215.

- Компьютерная программа для психоневрологического тестирования (NS-тест 2003): свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ 2007610943 РФ/Д.А. Марокко, Т.В. Попова, Ю.И. Корюкалов. -№ 2007610055; заявл. 9.01.2007.

- Курис, И.В. Биоэнергопластика. В. 1. Хасты и мудры. -СПб.: Изд-во ЛГПУ, 1995.

- Попова, Т.В. Саморегуляция функциональных состояний/Т.В. Попова. -Челябинск: Издат. центр ЮУрГУ, 2007. -160 с.

- Савина, Л.Н. Системный подход к гигиеническому образованию студентов педагогических вузов/Л.Н. Савина, Н.Г. Монахова//Новые исследования. -2004. -№ 1-2. -С. 336-337.

- Усова, Е.В. Программа сохранения здо-ровья студентов в СГА/Е.В. Усова, Л.М. Качалова, Е.В. Чмыхова//Новые исследования. -2004. -№ 1-2. -С. 390-391.