Мониторинг и прогнозирование как возможный подход к обеспечению безопасности жизнедеятельности населения

Автор: Татаринцев С.А., Аббазова Е.В., Токарева Н.И., Некрасова К.М.

Журнал: Антропогенная трансформация природной среды @atps-psu

Рубрика: Проблемы городской среды

Статья в выпуске: 2, 2016 года.

Бесплатный доступ

Проблемы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на сегодняшний день весьма актуальны. В этой связи вполне естественно стремление человека и общества овладеть ситуацией, наладить контроль, прогнозирование и предотвращение чрезвычайных ситуаций, поставить соответствующие технические и правовые барьеры в отношении подобных ситуаций. Построение оптимальной основы безопасности предполагает вовлечение в нее и участие разнообразных сфер законотворчества и деятельности, а именно, системы государственного регулирования, предполагающей распределение объема полномочий контролирующих и подотчетных органов государственной власти и местного самоуправления, лицензирование потенциально опасных видов деятельности, построение и оптимизацию системы нормативов допустимого загрязнения, создание базы административной ответственности и штрафных санкций на уровне правонарушения и другие. В статье представлен концептуальный подход к обеспечению безопасности жизнедеятельности населения условиях чрезвычайных ситуаций.

Воздействие, чрезвычайная ситуация, риск, развитие территории, мониторинг, прогнозирование

Короткий адрес: https://sciup.org/147226759

IDR: 147226759 | УДК: 504.05/06

Текст научной статьи Мониторинг и прогнозирование как возможный подход к обеспечению безопасности жизнедеятельности населения

В последние десятилетия на большей части территории Российской Федерации отмечено нарастание повторяемости, интенсивности проявления и тяжести последствий явлений и с Татаринцев С.А., Аббазова Е.В., Токарева Н.И., Некрасова К.М., 2016

процессов различного генезиса. Они не только влекут за собой экономические и социальные потери, но и влияют на развитие и стабильное функционирование территории.

По статистическим данным ежегодно на территории Российской Федерации возрастает число чрезвычайных ситуаций (ЧС). увеличивается число человеческих жертв, возрастает материальный ущерб от ЧС. Тяжелы и социально-экономические последствия от стихийных бедствий. В связи с этим, в настоящее время особую актуальность получил вопрос проведения мероприятий, направленных на предупреждение ЧС.

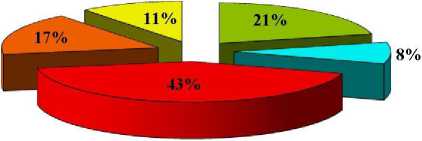

Основные причины ЧС представлены на рис. 1.

□ Человеческий фактор

□ Причины организационного характера

■ Внешние воздействия □ Износ производственных фондов

Рис. 1. Причины возникновения чрезвычайных ситуаций

Какими бы различными ни были ЧС. в своем развитии они все проходят четыре характерные стадии:

-

1. Зарождение.

-

2. Инициирование.

-

3. Кульминация.

-

4. Затухание.

На стадии зарождения создаются предпосылки будущей ЧС: активизируются неблагоприятные природные процессы, накапливаются технологические неполадки и проектнопроизводственные дефекты, происходят сбои в эксплуатации оборудования, работе инженерно-технического персонала и т.д. К их числу также относятся большие объемы хранения и переработки материалов (огнеопасных, горючих, нестабильных, коррозионных (едких), высокореактивных, токсичных, пылевидных, инертных и других веществ) и экстремальные физические условия 239

производственного процесса (высокие и низкие температуры, высокое давление, вакуум, циклические изменения температуры и давления, гидравлические удары и т.п.).

Продолжительность стадии зарождения может быть определена весьма приблизительно с использованием методологии теории надежности технических систем, теории риска, теории катастроф, теории регулярной статистики отказов, теории «локальных» аварий и т. д.

На стадии инициирования ЧС возникают технологические нарушения, связанные с выходом параметров процесса (давления, температуры, концентрации, скорости реакции, расхода вещества и т. д.) за критические значения. Происходят спонтанные реакции, разгерметизация трубопроводов, резервуаров, возможен отказ прокладок, коррозионное повреждение стенок. Возможно нарушение работы оборудования (насосов, клапанов, измерительных приборов, датчиков, блокировок). Обнаруживается неисправность систем обеспечения (электрической, водоснабжения, охлаждения, теплообмена, вентиляции и т.п.). Нельзя исключать внешние события, к числу которых следует отнести экстремальные погодные условия, стихийные бедствия, акты вандализма, диверсии и т. и. Наиболее существенным является человеческий фактор, поскольку более 60 % аварий происходит из-за ошибок при проектировании, в процессе строительства и эксплуатации, при техническом обслуживании.

На стадии кульминации высвобождаются большие количества энергии и массы, причем даже небольшое инициирующее событие может привести в действие цепной механизм аварий с многократным увеличением мощности и масштабов («эффект домино»). На этой стадии очень важно предсказать сценарий развития аварии, что позволит принять действенные меры защиты, избежать человеческих жертв или уменьшить их число, а также сократить наносимый ущерб.

Стадия затухания ЧС продолжается от момента устранения источника опасности до полной ликвидации последствий аварии, что может продолжаться годы и даже десятилетия (например, чернобыльская катастрофа).

В настоящее время, возникает правовая, эко лого-экономическая и научно-техническая проблема - предотвращение ЧС и соответственно формируется новый вид деятельности - защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (с экологическими последствиями), а также снижение потенциально возможных негативных последствий.

Защита населения и территорий предполагает проведение комплекса мероприятий (взаимоувязанных по месту, времени, целям и ресурсам), направленных на прогнозирование, предупреждение и ликвидацию ЧС.

В основе мер по предупреждению ЧС и уменьшению возможных потерь и ущерба от них лежат конкретные превентивные мероприятия инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз.

Планирование и реализация превентивных мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию последствий ЧС, осуществляются в соответствии с общими требованиями к порядку функционирования органов управления и сил РСЧС в 3-х режимах функционирования: повседневной деятельности, повышенной готовности и ЧС [4].

К основным превентивным мероприятиям из них можно отнести [1]:

мониторинг и прогнозирование обстановки;

совершенствование системы оповещения населения об опасности и информирования о порядке действий в ЧС;

планирование эвакуационных мероприятий;

подготовка населения к действиям в ЧС, в том числе организация разъяснительной и профилактической работы среди населения в целях предупреждения возникновения ЧС;

создание и восполнение резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации последствий ЧС.

В общей системе превентивных мероприятий в настоящее время первенство отдается комплексу мероприятий, направленных на снижение риска возникновения ЧС и смягчение их последствий. Эго можно обеспечить, если будет действовать определенная система наблюдения за состоянием и развитием различных природных, техногенных процессов и явлений, а также опережающее предвидение либо определение вероятности возникновения ЧС природного или техногенного характера.

Такая система, направленная на наблюдение и предвидение, составляет общее понятие «мониторинг и прогнозирование ЧС».

Важность этого направления в деле защиты населения и территорий от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций нашла свое отражение еще в распоряжении Президента Российской Федерации от 23 марта 2000 г . № 86-рп, определившем необходимость и порядок создания в стране системы мониторинга и прогнозирования ЧС.

Под мониторингом понимается система постоянного наблюдения за явлениями, процессами, происходящими в природе и техносфере, для предвидения нарастающих угроз для человека и среды его обитания. Общей целью мониторинга опасных явлений и процессов в природе и техносфере является повышение точности и достоверности прогноза ЧС на основе объединения интеллектуальных, информационных и технологических возможностей различных ведомств и организаций, занимающихся вопросами мониторинга отдельных видов опасностей. Данные мониторинга служат основой для прогнозирования. В общем случае прогнозирование - это творческий исследовательский интерес, в результате которого получают данные о будущем состоянии какого-либо объекта явления, процесса.

Прогнозирование чрезвычайных ситуаций - это опережающее отражение вероятности возникновения и развития ЧС на основе анализа причин ее возникновения, ее источника в прошлом и настоящем.

Прогнозирование включает в себя ряд элементов. Один из них -информация об объекте прогнозирования (природном явлении), раскрывающая его поведение в прошлом и настоящем, а также закономерности этого поведения.

В основе всех методов, способов и методик прогнозирования лежит эвристический или математический подход. Суть эвристического подхода состоит в оценке мнений специалистов-экспертов. Он находит применение для прогнозирования процессов, формализовать которые нельзя. Математический подход заключается в использовании имеющихся данных о некоторых характеристиках прогнозируемого объекта, их обработке математическими методами, получении зависимости, связывающей указанные характеристики со временем, и вычислении с помощью найденной зависимости характеристик объекта (техногенного процесса) в данный момент времени.

Прогнозирование в большинстве случаев является основой предупреждения ЧС природного и техногенного характера. В режиме повседневной деятельности прогнозируется вероятность возникновения ЧС - факт возникновения чрезвычайного события, его место, время и интенсивность, возможные масштабы и другие характеристики предстоящего происшествия.

При возникновении ЧС прогнозируется ход развития обстановки, эффективность тех или иных намеченных мер по ликвидации ЧС, необходимый состав сил и средств. Наиболее важным из всех этих прогнозов является прогноз вероятности возникновения ЧС. Его результаты могут быть в основном эффективно использованы для предотвращения ЧС (особенно в техногенной сфере, а также для защиты от некоторых природных бедствий), заблаговременного снижения возможных потерь и ущерба, обеспечения готовности к ним, определения оптимальных превентивных мер.

Для прогнозирования возникновения техногенной ЧС мониторинг организуется на конкретных объектах экономики. Так, например, на химически опасных объектах важно контролировать параметры, обеспечивающие хранение ядовитых веществ при заданных давлении и температуре, надежности технологических устройств (трубопроводов, задвижек, насосов, клапанов, приводов, датчиков резервуаров, теплоизоляции, компрессоров), а также устойчивость конструкций объектов к воздействию проектных нагрузок.

В прогнозировании опасных природных процессов используются два подхода.

Первый подход основан на изучении предвестников конкретных катастрофических природных явлений и анализе информации, полученной от сетей мониторинга. Второй подход опирается на математические расчеты на основе имеющихся статистических данных.

Качество же мониторинга и прогноза ЧС определяющим образом влияет на эффективность снижения рисков их возникновения и масштабов.

Таким образом, мониторинг и пргнозирование есть основная составляющая предупреждения ЧС. Очень многое зависит от компетентности и ответственности должностных лиц от руководителя органа местного самоуправления до дежурного персонала. Быстро, почти мгновенно оценить обстановку и немедленно организовать проведение данных мероприятий - вот главное требование к тем, кто наделен такими полномочиями.

Список литературы Мониторинг и прогнозирование как возможный подход к обеспечению безопасности жизнедеятельности населения

- Акимов В.А., Владимиров В.А., Измалков В.И. Катастрофы и безопасность. М.: Деловой экспресс, 2006. - 387 с.

- Беляев И. И. Развитие инновационных в области безопасности техногенной, природной и социальной сфер в рамках приоритетных направлений науки и техники. Проблемы безопасности и чрезвычайных ситуаций / И. И. Беляев, Е. В. Грацианский, В. И. Осипов [и др.]. - Москва: ВИНИТИ, 2005. - № 1. - 367 с.

- Кофф Г.Л., Гусев А.А., Воробьев Ю.А., Козьменко С.Н. Оценка последствий чрезвычайных ситуаций. М.: Издательско-полиграфический комплекс РЭФИА, 1997. - С. 145-152.

- Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

- Татаринцев С.А., Бармин А.Н., Колчин Е.А., Шуваев А.С. Техногенные опасности - угроза жизнедеятельности человека // Естественные науки. - 2013. - № 1(42). - С. 116-122.

- Татаринцев С.А. Факторы экологической опасности и экологические риски Астраханской области / Татаринцев С.А., Бармин А.Н., Колчин Е.А., Шуваев Н.С. // В сборнике: Географические науки и образование материалы VIII Всероссийской научно-практической конференции. 2015. С. 163-165

- Татаринцев С.А., Бармин А.Н. Анализ источников и рисков возникновения опасностей на потенциально опасных объектах Астраханской области // Экология и безопасность в техносфере: современные проблемы и пути решения : сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов. В 2-х томах. Том 2 / Юргинский технологический институт. - Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2015. - С. 147-149.

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Эпов А.Б. Закономерности возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций и их связь с природными процессами // Проблемы безопасности при чрезвычайных ситуациях. - М., 1994. Вып. 12.