Мониторинг эктомикоризных грибов сосняка брусничного

Автор: Боталов В.С., Переведенцева Л.Г.

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Биология @vestnik-psu-bio

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 4, 2015 года.

Бесплатный доступ

В Пермском крае с 1975 г. по настоящее время проводится мониторинг агарикоидных базидиомицетов в разных типах леса (подзона южной тайги). Исследования велись стационарным методом (пробные площади 50x20 м) в 3 этапа: I - 1975-1977 гг., II - 1994-1996 гг., III - 2010-2012 гг. Регулярно, один раз в декаду в августе и начале сентября, учитывался видовой состав грибов, количество базидиом каждого вида и их сырая биомасса. В статье обсуждаются результаты исследований, проведенных с 1975 по 2012 гг. в сосняке брусничном. К настоящему времени в сосняке брусничном обнаружено 182 вида и внутривидовых таксона агарикоидных базидиомицетов, 101 из которых (55.5%) является эктомикоризными грибами, вступающими в симбиоз в основном с Pinus sylvestris L., отличающейся широким набором ми-коризообразователей. Грибы входят в состав 8 семейств и 19 родов. Преобладают представители сем. Cortinariaceae, Russulaceae, Tricholomataceae и Boletaceae. Наибольше количество видов микоризных грибов содержится в 5 родах: Cortinarius (41 вид), Russula (16), Lactarius (9), Amanita (6), Tricholoma (5). Отмечено, что на фоне некоторого изменения видового состава высших растений (индексы общности по Жаккару: J I-n =69; J II-III =61; J I-III =50) большей трансформации подверглась биота микоризных грибов. Индексы общности, вычисленные по появляющимся базидиомам, колебались от 43 до 46. Индексы общности, вычисленные с учетом выявленного мицелия, были довольно высокими и составляли 71-86. Количество доминантов грибов по биомассе в разные периоды варьировало от 7 до 10 видов, а по числу базидиом - от 5 до 7 видов. Ежегодно видовой состав доминантов значительно обновляется. Индекс общности по биомассе колеблется от 5 до 31; по количеству базидиом - от 5 до 7.

Мониторинг, эктомикоризные агарикоидные базидиомицеты, пермский край, сосняк брусничный

Короткий адрес: https://sciup.org/147204743

IDR: 147204743 | УДК: 582.287.238

Текст научной статьи Мониторинг эктомикоризных грибов сосняка брусничного

Эктомикоризные грибы в лесных ценозах составляют большую часть всех видов агарикоцдных базидиомицетов. Они играют значительную роль в устойчивости экосистем через влияние на устойчивость высших растений к негативным воздействи ям экологических факторов путем регуляции их водоснабжения, обеспечения элементами минерального питания, восстановления нарушенной поверхностной корневой системы. Видовой состав микоризных грибов, их численность, соотношение

(С Боталов ВС, Переведенцева Л. Г, 2015

доминирующих видов* являются визуальным отображением типа леса, его возраста и состояния. Для выявления закономерностей влияния экологических факторов на биогеоценозы и познания функционирования экосистем необходимы многолетние стационарные исследования*

Целью работы является мониторинг эктомико-ризных агарикоидных базидиомицетов сосняка брусничного* Для достижения цели были определены следующие задачи: 1) выявление биоты эк-томикоризных агарикоидных базидиомицетов сосняка брусничного: 2) таксономический анализ выявленного видового состава агарикоидных грибов и мониторинг изменений во времени; 3) определение доминирующих видов грибов по числу базидиом и по биомассе.

Объект и методы исследований

Планомерное изучение агарикоидных базидиомицетов на территории Пермского края было начато в 1975 г, и продолжается до настоящего времени. Исследования проводятся стационарным методом в подзоне южной тайги в 10 типах леса (Добрянский административный район, окрестности ООПТ «Верхняя Кважва»), в том числе в сосняке брусничном* Первый период исследований был проведен в 1975-1977 гг** второй - в 1994-1996 гг* третий - в 2010-2012 гг. [Переведенцева* 2004: Грибные.... 2014J. Степень сходства биогеоценозов по видовому составу вычислялась по формуле Жаккара [Грейг-Смит, 1967]:

.7 =-------хЮО , ол-Ь—с где J - индекс общности, с - число общих видов в двух сравниваемых ценозах; а, Ь - количество видов грибов в каждом из биогеоценозов. Индекс общности варьирует от 0 (полное несходство) до 100 (7x100 - полное сходство). Считается* что сходство сравниваемых биогеоценозов значительное, если индекс общности равен 50 и более.

Для установления доминирующих видов грибов по биомассе и числу’ базидиом использовался индекс доминирования, предложенный в работе Бо-хуша и Бабоша [Boclius, Babos, I960]:

„ _ лхЮО

Д" b '

где Д - индекс доминирования, а - количество базидиом (или биомасса) грибов данного вида, b - количество базидиом (или биомасса), собранных на всей учетной площади. К доминантам отнесены те виды грибов, которые имеют индекс доминирования, равный или более 5, что составляет 5% или более от общего числа плодовых тел или их биомассы.

Список видов агарикоидных базидиомицетов расположен по системе, принятой М. Мозером

[Moser, 1983]* так как первые списки видов грибов были составлены в соответствии с этой системой. Определение грибов проводилось с использованием современных определителей, но латинские названия видов грибов приведены, в основном, согласно М* Мозеру [Moser* 1983]. Геоботаническое описание пробных площадей, начиная с 1975 г. [Переведенцева* 1980* 1999]* проводилось по Б*Н. Сукачёву и Е В. Зонну [1961]* Латинские названия растений приводятся по «Иллюстрированному определителю растений Пермского края» [2007]*

Сосняк брусничный расположен на дюнных всхолмлениях третьей боровой террасы р* Камы, образовался на месте выгоревшего соснового леса. В настоящее время возраст древостоя - 75-95 лет. Состав древостоя ЮС. Сомкнутость крон 0.5. В подросте, преимущественно Pin us sylvcsiris. в подлеске встречается Sorb us aucupuria. Проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса, в котором доминирует Vaccinium vhis-idaea, составляет примерно 50%. Моховой покров представлен зелеными мхами* проективное покрытие* которого около 80%. Валежника мало. Почва дерново-подзолистая* супесчаная.

За все время исследований произошло некоторое изменение видового состава высших растений* о чем свидетельствуют индексы общности по Жаккару (7т.п =69; 7плп =61; 7т.т =50)* Изменения в основном коснулись видового состава травянистых растений* Проективное покрытие кустарничково-травяного яруса оставалось с 1975 г. примерно одинаковым. Было отмечено, что во II период* по сравнению с I периодом, увеличилось обилие зеленых мхов и осталось почти без изменений в III период.

Погодные условия в каждый период исследований отличались от средних многолетних данных. Повышенная температура воздуха была отмечена в августе 1976, 1995* 2010 и 2012 гг. Наименьшее количество осадков за июль зафиксировано в 1975 и 2010 гг* За август количество осадков, чаще всего, было ниже нормы* за исключением 1976, 1994 гг. и 3 декады августа 2010 г. Таким образом* самыми неблагоприятными сезонами для развития грибов следует считать 1975 г. (мало осадков, пониженная температура воздуха) и 2010 г* (мало осадков в июле и в первых двух декадах августа* а также повышенная температура воздуха)

Результаты и их обсуждение

Ви допой состав эктомикоризных грибов В сосняке брусничном за все время исследований (1975-2012 гг) выявлено 182 вида и внутривидовых таксона агарикоидных базидиомицетов. Экто-микоризные грибы являются преобладающей группой данного ценоза, к которой принадлежит

101 вид грибов (55*5% общего количества выявленных видов), относящихся к 8 семействам и 19 родам. В основном это микоризообразователи сосны обыкновенной - Pinus sylvestris, являющейся высокомикотрофной породой с широким набором грибов-симбионтов. Лидирующее положение эктомикоризных грибов отмечается почти для всех голарктических микобиот, в частности* для сосновых лесов таёжной зоны [Грибные сообщества*.., 2000; Паламарчук* 2005; Кириллов, Переведенце-ва, Егошина* 2011 и другие].

В III период исследований отмечено 29 видов микоризных грибов* ранее не встречавшихся на обследуемой территории* и 4 вида* ранее не отмечавшихся на территории Пермского края: Cortinarius depressus Fr.* Cortinarius damascenus Fr.h

Cortinarius balaustinus Fr** Tricholoma sciodes (Pers.) C Martin*

Наиболее крупным по количеству видов микоризных грибов является порядок Agaricales (65 видов). На втором месте находится порядок Russulales (25 видов). Ведущими семействами по числу видов микоризных грибов оказались сем. Cortinariaceae (48 видов)* Russulaceae (25 видов) и Tricholomalaceae (10 видов). Велика доля сем. Bole (асе ае (9 видов)* В меньшей степени представлено сем. Amanitaceae (6 видов). Сем. Paxillaceae* Gomphidiaceae и Entolomataceae яв-ляются одновидовыми* Указанные семейства содержат 82*2% от общего количества выявленных в СОСняке брусничном видов эктомикоризных грибов (таблица)*

Таксономический состав эктомикоризных грибов сосняка брусничного

|

Порядок |

Семейство (кол-во родов/видов) |

Роды (с указанием кол-ва видов и внутривидовых таксонов) |

|

Boletales |

Boletaceae (5/9) |

Boletus (1). Leccinum (3), Chalciporus (1), Suillus (3), Xerocomus (1) |

|

Paxdlaceae (1/1) |

Paxillus (1) |

|

|

Gomph idiaceae (1 /1) |

Chroogomphus (1) |

|

|

Agaricales |

Tricholomataceae (4/10) |

Laccaria (2), Tricholoma (5)* Collybia (2), Lepista (1) |

|

Entolomataceae (1/1) |

Clitopihts (1) |

|

|

Amanitaceae (1/6) |

Amanita (6) |

|

|

Cortinariaceae (4/48) |

Inocybe (4), Hebeloma (2), Cortinarius (41), Rozites (1) |

|

|

Russulales |

Russulaceae (2/25) |

Russula (16), Lactarius (9) |

|

Всего |

8 семейств |

19 родов (101 вид) |

Наибольшее количество видов микоризных грибов содержится в 5 родах: Cortinarius (41 вид), Russula (16), Lactarius (9), Amanita (6), Tricholoma (5). Остальные 14 родов содержат от 1 до 4 видов грибов. Лидирующие позиции указанных родов также характерны для микоризных грибов, обитающих в лесных ценозах Пермского края [Пере-веденцева* 2008]. Отличительной особенностью сосновых лесов, в том числе сосняка брусничного, является разнообразие родов Leccinum и Suillus, содержащих по 3 вида.

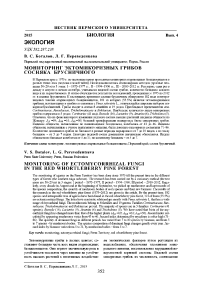

Сравнение видового состава микоризообра-зователей по периодам исследований* Сравнивая видовой состав эктомикоризных грибов по периодам исследований, отметим* что в разные периоды лидирующими по количеству видов также были сем* Cortinariaceae, Russulaceae, Tricholo-mataceae и Boletaceae (рис. 1)* Но соотношение ведущих семейств изменялось. Так, в I период исследований ведущим было сем* Russulaceae (33*9% от общего количества видов за период), а на втором месте находилось сем. Cortinariaceae (32*3%). Во II период доли сем. Cortinariaceae и Russulaceae выравниваются (по 32*6%)h увеличивается доля сем* Tricholomalaceae. В III период значи тельно преобладающим становится сем. Cortinariaceae (48.7%), что, возможно, связано с возрастом древостоя. Доли других ведущих семейств уменьшаются. Остальные семейства составляли от 11.3 (I период) до 11.6% (III период).

В каждый период исследований ведущее положение занимали вицы родов Cortinarius, Russula, Lac tari us, Amanita. В I и II периоды доли ведущих родов были примерно равны, хотя во II период произошло снижение общего количества видов. В III период произошло увеличение количества видов рода Cortinarius почти в два раза, и доля этого рода увеличилась до 44.9%.

Отмечая общие тенденции в доминировании отдельных семейств и родов как в целом, так и по периодам исследований, мы провели сравнение видового состава эктомикоризных грибов. В первую очередь выявилось значительное изменение количества видов грибов в каждый период исследований. В I период наблюдений было отмечено 62 вида грибов (61.4% от общего числа микоризных грибов), во II период их количество уменьшилось до 43 видов (42.6%), и в III период было обнаружено 78 видов (77.2%), то есть, в каждый период выявлялось от 43 до 77% эктомикоризных грибов. Также происходило существенное изменение ви- дового состава микоризных грибов, о чем свидетельствуют индексы общности Жаккара (Лп=4б; Л-ш=46; Лш=43), хотя видовой состав высших растений и другие характеристики биогеоценоза изменялись незначительно, то есть плодовые тела в каждый период исследований формировались только у некоторой части микоризных грибов, причем их видовой состав не был похож на видовой состав других периодов.

□ остальные семейства

BBuleluceae в Tochalomataeeae

^RusMilaceae

ЪСопишнисым

Рис. L Соотношение преобладающих семейств эктомикоризных грибов сосняка брусничного по периодам наблюдений, в процентах от общего количества микоризных грибов за период

Если учесть. что плодовые тела всех видов грибов могут появляться не каждый сезон, а мицелий остается в субстрате, то можно добавить раннее выявленные виды к списку' видов, отмеченных в последующий период исследований. Тогда индекс общности между I и II периодами будет равен 86: а между 11 и 111 периодами - 71. Следовательно, с учетом мицелия, отмечается высокая степень сходства эктомикоризных грибов по видовому' составу, и наблюдается мицелиальный континуум во времени.

Распределение микоризообразователей по годам исследований крайне неравномерно. Наименьшее количество видов микоризных грибов отмечено в засушливые 2010 г. (9 видов) и 1975 г. (22 вида), а также в теплый и дождливый 1995 г. (23 вида). Это, возможно, связано с «истощением» мицелия после массового появления базидиом в 1994 г. [Шубин, 2009; Иванов. 2014]. Наибольшее количество видов грибов зафиксировано в теплый и дождливый 2012 г. (67 видов). В целом, за годы исследований микоризные грибы составляли от 11.5 (2 010) и 35.5% (1975) до 74.4 (1994) и 85.9% (2012 г.) видового состава грибов, зафиксированных на изучаемой пробной площади Общим для всех периодов исследований был 31 вид грибов. Большинство общих видов грибов было отмечено в наиболее благоприятные годы каждого периода исследований. Например, Russula atropurpurea (1976, 1977, 1994, 1995, 1996, 2012 гг), Trichohma flaxovirens (1977, 1994, 1995, 2012 гг), Lactarius vietus (1976, 1994, 1995, 1996. 2012 гг.) и др. Часть общих видов обладают широкой экологической амплитудой и появлялись почти в каж дый сезон наблюдений (Chroogomphus rutile Lactarius rujus\ Paxillus invohnus, виды родов Amanita, Su Ulus и др ). Кроме того, встречались виды симбиотрофных грибов, способные образовывать плодовые тела сапротрофно, например. Laccaria laccate [Переведенцева, 2004].

Доминирующие виды грибов. На микологический «облик» лесов ключевое влияние оказывают доминирующие виды грибов. а изменение их видового состава может свидетельствовать об их экологической валентности, устойчивости к абиотическим и биотическим факторам среды, а также о сукцессионных процессах, происходящих в биогеоценозе [Грибные.2000. 2012, 2014]. в иссле-дуемом ценозе за все время наблюдений отмечено 13 видов грибов, доминирующих по количеству базидиом и 21 вид, доминирующий по биомассе. Большинство доминантов исследуемого ценоза имеют крупные плодовые тела. Микоризные грибы составляют 45% от общего количества доминантов по числу базидиом и 88% — от общего количества доминантов по биомассе.

По периодам исследований доминанты, относящиеся к группе микоризообразователей, составляли от 31 (111 период) до 54% (I период) общего количества выявленных доминантов по числу базидиом и от 46 (II период) до 100% (I период) общего количества выявленных доминантов по биомассе. К доминантам по биомассе относятся Lactarius rufus, Sullins variegatus, Russula afropurpurea и др К доминантам по количеству базидиом ОТНОСЯТСЯ Lactarius rufus, Cortinarius semisanguineus, Lactarius helvus и др. К HI периоду исследований происходит существенное изменение видового состава доминантов как по биомассе (Лп =31; /П-ш =13; Лш =5), так и по количеству базидиом (Лп =33; Jn.m =22; Лш =8), что связано с появлением на исследуемой территории новых видов* а также с массовым развитием грибов* ранее встречавшихся единично. Количество доминантов по биомассе варьировало по периодам от 7 до 10 видов, по числу базидиом - от 5 до 7 видов.

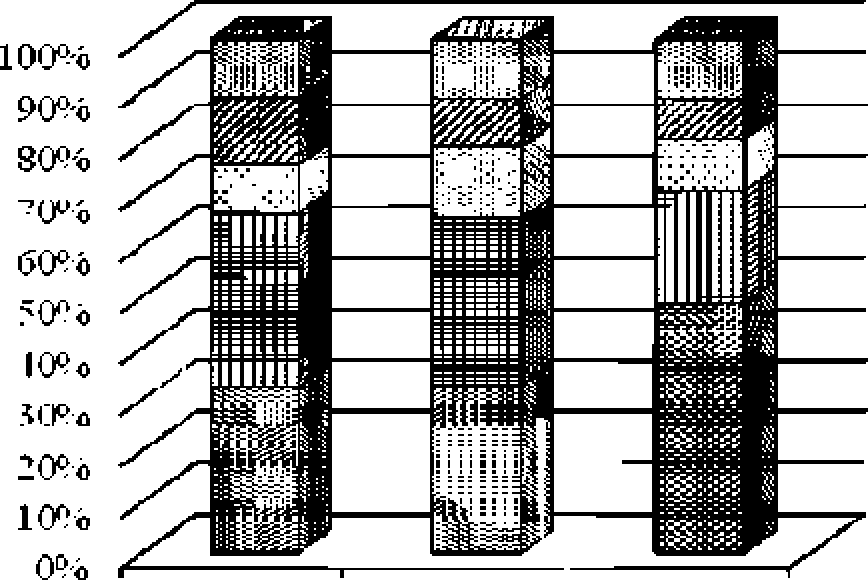

Количество базидиом и биомасса эктомикори зных грибов. Ежегодные «урожаи» микоризных грибов отражают изменение погодных условий и существенно различаются по годам наблю- дений (рис. 2).

30й о --------------------------------------------------------------------------------

И кол! 14 ество баз: щi юм ■ 6i юма сс а

Рис. 2, Соотношение количества базидиом и воздушно-сухой биомассы грибов в разные годы исследований (данные за август)* в процентах от суммы за все время исследований

Самым урожайным за все время исследований был II период, когда отмечалось массовое развитие грибов с крупными плодовыми телами* таких как Lactarius rufus, Russula atropurpurea, Russula fragilis и другие* Наиболее низкие урожаи грибов зафиксированы в III период наблюдений (особенно в 2010 г* когда были отмечены только единичные плодовые тела* составляющие и по биомассе, и по числу базидиом менее 1% от суммы за все время исследований)* Самыми неблагоприятными для развития грибов были 1975* 2010 и 2011 гг., как наиболее засушливые* Наиболее урожайным оказался теплый и дождливый 2012 г* прохладный и дождливый 1994 г. и 1977 г* когда количество осадков и температура воздуха были близки к средним многолетним данным. Для 1995 г* отмечены пониженные урожаи грибов, хотя в июле и августе зафиксированы повышенные температуры воздуха и близкое к норме количество осадков* что может быть связано с «истощением» мицелия микоризных грибов после урожайного 1994 г* и восстановлением его в последующие годы [Шубинк 2009; Иванов* 2014].

Многие микоризные грибы известны как съедобные и обычно имеют крупные плодовые тела. В сосняке брусничном 51 вид относится к съедобным грибам. Ядовитыми грибами являются 9 видов: Amanita pantherina* Inocybe rimosa. Inocybe lacera,

TricboZoina virgatum и некоторые др* Остальные (41 вид) относятся к несъедобным* Они имеют либо небольшие размеры плодовых тел, либо обладают неприятным вкусом и запахом* либо их пищевые свойства неизвестны.

Заключение

В сосняке брусничном за все время исследований выявлен 101 ВИД И внутривидовой таксон ага-рикоидных микризообразутощих грибов. ОТНОСЯЩИХСЯ к 8 семействам и 19 родам* что составляет 55.5% от всей выявленной биоты агарикоидных базидиомицегов* Лидирующими по количеству ВИДОВ микоризных грибов как за все время исследований. так и в каждый период были сем. Corti наг i-aceae, Russulaceae, Tricholomataceae и Boletaceae. Наибольшее количество видов грибов отмечено в родах: Cortinarius, Russula, Ladari us, Amanita, Tricholoma.

На фоне некоторого изменения видового состава высших растений (Vi.E =69; *7П-ш =61: Умп =50) большей трансформации подверглась биота микоризных грибов (Ап=46: 7п.ш=46; Лш=43). При учете выявленного мицелия отмечается высокая степень сходства экгомикоризных грибов по видовому составу (7ьп=86; Л-ш=71)7 что может свидетельствовать о наличии мицелиального континуума во времени.

Микоризные грибы составляют 45% от общего количества доминантов по числу базидиом и 88% от общего количества доминантов по биомассе. Видовой состав доминантов в значительной степени изменяется по периодам исследований (индексы Жаккара по биомассе: Лп=31; Л-ш=13; Лш=5, по количеству базидиом: Лп=33; Л-ш=22; Лш=8). Количество доминантов по биомассе варьировало по периодам от 7 до 10 видов, по числу базидиом - от 5 до 7 видов*

Ежегодные «урожаи» микоризных грибов существенно различаются по годам наблюдений и отражают изменение погодных условий не только текущего года, но и предыдущих лет* Среди микоризных грибов 51 вид является съедобным* 41 вид несъедобен и 9 видов ядовиты*

Список литературы Мониторинг эктомикоризных грибов сосняка брусничного

- Грейг-Смит П. Количественная экология растений. М.: Мир, 1967. 359 с

- Грибные сообщества лесных экосистем/под ред. В.Г.Стороженко, В.И. Крутова, Н.Н. Селочник. М.; Петрозаводск: Карел. науч. центр РАН, 2000. 321 с

- Грибные сообщества лесных экосистем/под ред. В.И. Крутова, В.Г.Стороженко. М.; Петрозаводск: Карел. науч. центр РАН, 2012. Т. 3. 192 с

- Грибные сообщества лесных экосистем/под ред. В.Г.Стороженко, А.В. Руоколайнен. М.; Петрозаводск: Карел. науч. центр РАН, 2014. Т. 4. 145 с

- Иванов А.И. Агарикомицеты Приволжской возвышенности. Порядок Boletales. Пенза: РИО ПГСХА, 2014. 178 с

- Иллюстрированный определитель растений Пермского края/С.А. Овеснов, Е.Г. Ефимик, Т.В. Козьминых и др.; под ред. С.А. Овеснова. Пермь: Кн. мир, 2007. 743с

- Кириллов Д.В., Переведенцева Л.Г., Егошина Т.Л. Конспект агарикоидных базидиомицетов Кировской области: монография. Киров: Изд-во ГНУ ВНИИОЗ им. проф. Б. М. Житкова, 2011. 68 с

- Паламарчук М.А. Агарикоидные базидиомицеты бассейна верхнего течения р. Печора (Печоро-Илычский заповедник): автореф. дис.... канд. биол. наук. Сыктывкар, 2005. 18 с

- Переведенцева Л.Г. Агариковые грибы как компоненты лесных биогеоценозов (Центральное Прикамье): автореф. дис.... канд. биол. наук. Свердловск, 1980. 18 с

- Переведенцева Л.Г. Биота и экология агарикоид-ных базидиомицетов Пермской области: авто-реф. дис.... д-ра биол. наук. М., 1999. 48 с

- Переведенцева Л.Г. Агарикоидные микоризообра-зующие грибы Пермского Прикамья//Вестник Пермского университета. 2004. Вып. 2. Биология. С. 14-18

- Переведенцева Л.Г. Мониторинг видового состава агарикоидных микоризных грибов Пермского Прикамья//Высшие базидиальные грибы: индивидуумы, популяции, сообщества: материалы юбилейной конф., посвящ. 100-летию со дня рождения М.В. Горленко. М., 2008. С. 143-148

- Сукачев В.Н., Зонн Е.В. Методические указания к изучению типов леса. М.: Изд-во АН СССР, 1961. 144 с

- Шубин В.И. О плодоношении эктомикоризных грибов//Хвойные бореальной зоны. 2009. Вып. 26, № 1. С. 29-32

- Bochus G., Babos M. Coenology of terricolous macroscopic fungi of deciduous forests.Contributions to our knowledge of their behavior in Hungary//Bot. Jahrb. System. Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie. 1960. B. 80, № 1. S. 1-100

- Moser M. Die Rohrlinge und Blatterpilze (Polypora-les, Boletales, Agaricales, Russulales)//Kleine Kryptogamenflora. Stuttgart, New York. 1983. Bd. 2b. 2. 533 S