Мониторинг как инструмент гарантии качества образования и обеспечения конкурентоспособности вуза

Автор: Борисова Ирина Игоревна, Ливанова Елена Юрьевна

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Политические процессы и практики

Статья в выпуске: 2, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается современное состояние системы высшего образования в рамках мирового рынка труда. Показана взаимосвязь управления качеством вузов с конкуренцией на российском рынке образовательных услуг и роль мониторинга как инструмента системы менеджмента качества образования. Обсуждаются особенности взаимодействия вузов с потребителями образовательных услуг и учета их потребностей. Обосновывается целесообразность проведения внутренней экспертизы образовательных программ вуза посредством анкетирования. Обобщены результаты анкетирования студентов в области оценки качества образовательного процесса, выявлены ценностные ориентиры студентов.

Анкетирование студентов, мониторинг, система менеджмента качества вуза, рынок образовательных услуг, экспертиза качества образования

Короткий адрес: https://sciup.org/170167361

IDR: 170167361

Текст научной статьи Мониторинг как инструмент гарантии качества образования и обеспечения конкурентоспособности вуза

О сновным признаком формирующегося мирового образовательного рынка является высокий уровень конкуренции. Позиции страны на глобальном рынке труда и международном рынке инновационных технологий во многом зависят от эффективности образовательной системы, а высшее образование постепенно превращается в один из ведущих элементов геополитики и экономической стратегии государства.

Вхождение России в Болонский процесс предоставляет новые возможности для продвижения российского образования на международной арене. Демографический спад, который характерен не только для России, но и для Западной Европы, уже в ближайшей перспективе приведет к острой конкуренции за студентов высших учебных заведений как на международном, так и на национальном уровне. Контингенты обучающихся в высших учебных заведениях формируются в зависимости от конкрет- ной демографической ситуации. Снижение числа выпускников общеобразовательных школ, а следовательно и абитуриентов вузов, начавшееся в 2002 г., будет наблюдаться до 2015 г., что является результатом демографического спада в РФ. К 2015 г. в российских вузах останется около 4,5 млн студентов (против 7,5 млн в 2009 г.). Во время приемной кампании 2011–2013 гг. часть вузов уже испытали недостаток абитуриентов, причем поступающих как на внебюджетную, так и на бюджетную форму обучения [Резник, Пономаренко 2012: 87-88].

Число обучающихся студентов является базой для формирования состава профессорско-преподавательских кадров, что также делает необходимым исследование тенденций на рынке образовательных услуг и разработку стратегии развития вузов на ближайшую перспективу. Инструментами в подобной конкурентной борьбе становятся эффек- тивность управления образовательным процессом, качество высшего образования, гибкость образовательных программ, возможность для студента войти в международные сети непрерывного образования [Белых 2006: 47-48].

Большое значение для реализации боль-шинстванаправлениймодернизацииобра-зования имеет принятая Министерством образования и науки РФ в 2010 г. Стратегия Российской Федерации в области развития образования на период до 2015 года, в которой обозначены основные проблемы развития системы образования в России, в частности усиливающийся разрыв между содержанием образования, образовательными технологиями и всей инфраструктурой образовательной сферы, уровнем кадрового потенциала системы образования и потребностями новой экономики. Для обеспечения эффективности механизмов предоставления качественного образования и его доступности необходима структурная перестройка системы российских вузов, направленная на более эффективное взаимодействие образования и рынка труда.

Вопросы управления качеством вузов также напрямую связаны с обострением конкуренции на российском рынке образовательных услуг. Система менеджмента качества (СМК) является частью системы менеджмента вуза и должна быть нацелена на получение результатов в соответствии с реализацией процессов достижения целей в области качества, направленных на удовлетворение потребностей, ожиданий и требований заинтересованных сторон. Важным аспектом обеспечения качества образования является уровень удовлетворенности различных групп потребителей вуза качеством предоставления образовательных услуг [Ильин 2007: 61-63].

Так, стандарт ИСО 9000:2005 прямо указывает на необходимость достижения удовлетворенности лиц, заинтересованных в успехе организации, «владельцев, работников организации, поставщиков, банкиров, профсоюзов», как на задачу менеджеров и системы менеджмента любой организации. Это положение конкретизируется в Руководстве по концепции и применению процессного подхода к системам менеджмента, 544R3: п. 5.1.1: «Организация должна идентифицировать своих потребителей и другие заинтересованные стороны, а также их требования, потребности и ожидания» [Спиридонова, Хомутова 2012: 91-92].

В ряду частных проблем российского образования обозначено отставание системы образования от требований социально-экономического развития, выраженное в отсутствии адекватной реакции профессионального образования на потребности рынка труда. Согласно данным Минобрнауки, более четверти выпускников высшего профессионального образования не трудоустраиваются по полученной в учебном заведении специальности.

Вузы России действительно находятся в сложной ситуации, обусловленной формированием рыночной экономики и гражданского общества. Инновационные изменения последних лет повлекли за собой перемены в характере взаимоотношений между высшими учебными заведениями, предприятиями и организациями различных форм собственности в вопросах подготовки специалистов. Ликвидация системы государственного распределения выпускников вузов привела к серьезным социальным проблемам, связанным с угрозой безработицы для молодых специалистов – выпускников вузов. В результате значительное число выпускников, в т.ч. окончивших вуз по престижным сегодня экономическим и юридическим специальностям, остаются невостребованными, т.е. государственные вложения в образование используются нерационально.

Следовательно, необходимы серьезные научные исследования проблем, связанных с «синтезом» высшего образования и рынка труда как на уровне государства, так и на уровне регионов и отдельных вузов. Ведомства, занимаясь исследованиями рынка занятости в масштабах государства, должны определять приоритетные направления развития высшего образования, потребности в специалистах различных категорий, обосновывать необходимость введения новых учебных дисциплин в образовательные стандарты специальностей. В то же время каждому конкретному вузу необходимо прогнозировать спрос на специалистов того или иного профиля как в краткосрочном, так и в долгосрочном плане и отвечать на него изменениями в учебных планах и программах.

Таким образом, определение, понимание и предвидение потребностей и ожиданий потребителей и заинтере- сованных сторон является ключевым фактором успеха любого вуза. Система менеджмента качества, в свою очередь, должна постоянно реагировать на изменение баланса интересов всех заинтересованных сторон. Для этого необходимо активное взаимодействие с потребителями в целях обсуждения и удовлетворения их потребностей и ожиданий, использование регулярных обследований и других форм сбора структурированной информации, а также данных, получаемых в ходе повседневных контактов с потребителями с целью определения и повышения уровня их удовлетворенности. Улучшение системы менеджмента качества требует осуществления постоянного наблюдения за процессами в вузе и измерения его результативности через внедрение методики исследования внутренних и внешних потребителей.

В качестве потребителей и заинтересованных сторон результатов образовательного процесса выступают: студенты; родители или работодатель (в случае целевого приема); промышленные предприятия, фирмы, бизнес-сообщество; профессорско-преподавательский состав; правительственный или регулирующий орган, орган аккредитации и т.п.; предприниматели или правительственные агентства, получающие консалтинговые услуги и (или) использующие исследовательские разработки, сделанные профессорско-преподавательским составом; государство и общество в целом [Спиридонова, Хомутова 2012: 91-92].

В настоящее время вузы работают одновременно на двух рынках – образовательных услуг и труда. Особенностью современного образовательного рынка является то, что вуз (в отличие от любого другого субъекта рыночных отношений) получает денежные средства за оказываемые образовательные услуги от промежуточного потребителя – студентов (абитуриентов), в то время как конечные потребители – фирмы и предприятия – оказываются освобожденными от оплаты готового продукта – молодого специалиста. Деятельность вуза оказывается направленной на промежуточное звено в лице студентов (абитуриентов) и их родителей, у которых есть свои ожидания от системы образования, т.е. определенные образовательные потребности.

Чтобы сбалансировать спрос и предло- жение на рынке образовательных услуг, необходимо знать, каких специалистов и в каком количестве нужно готовить сегодня и в перспективе, какими профессиональными знаниями и навыками они должны обладать, чтобы быть способными к трудовой деятельности на предприятиях [Самсонова 2009: 7-16].

Идея предпринимательского университета, сформулированная в конце ХХ в., отражает умонастроение ученых и преподавателей, студентов и аспирантов. В предпринимательском университете сотрудники и студенты не только генерируют новые знания, но и думают о применимости и полезности этих знаний. Если общество и государство считают полезным развитие тех или иных направлений фундаментальной науки, то общественные и государственные фонды выделяют на конкурсной основе финансирование для их развития. Важнейшим же направлением деятельности предпринимательски настроенных сотрудников университетов является трансфер знаний во всех его проявлениях: от трансфера технологий до всевозможных форм тренинга и консультаций, направленных на решение рыночных задач потребителя [Грудзинский и др. 2012: 57-58].

Что касается требований к подготовке специалиста, зафиксированных ФГОС, то они имеют самый общий характер. Ни профессиональные запросы реформирующегося российского производства, ни специфику предпочтений регионального рынка труда этот стандарт не отражает, да и не должен.

На сегодняшний день практически отсутствует обратная связь вуза с выпускниками и анализ их трудоустройства в связи с потерей вузами ранее сформированной клиентуры заказчиков. Вместе с тем представители предприятий и организаций основным источником пополнения кадров считают вузы, а не биржи труда или кадровые агентства.

Создание системы мониторинга становится одним из основных инструментов системы обеспечения качества образования, которая значительно ускорит маркетинговый анализ окружающей среды вуза, диагностику кадрового потенциала и его функций на предприятиях различных отраслей, а также оценку соответствия потенциала вуза требованиям регионального рынка и разработку рекомендаций по их трансформации в учебный процесс. В итоге данных мероприятий можно создать полноценную схему сделок «купли-продажи» специалистов.

Такое решение проблемы будет выгодным как для вуза и специалиста, так и для предприятия и государства. Вуз приобретет дополнительные источники финансирования на основе повышения качества подготовки специалиста. Студент получит качественное образование и базу для практики, гарантию трудоустройства. Предприятие будет обеспечено высококвалифицированными кадрами. Государство же обретет возможность повышения собственного статуса в глазах иностранных партнеров.

Важным направлением данной деятельности является определение удовлетворенности студентов различными аспектами деятельности вуза, позволяющее выявлять слабые стороны деятельности вуза и целенаправленно осуществлять меры по их преодолению. Привлечение студенчества к оценке качества образовательного процесса заложено в образовательных стандартах 3-го поколения и является новшеством для организаций сферы образования.

Существенной частью внутренней экспертизы качества программ и квалификаций является наличие обратной связи между участниками образовательного процесса. Для выявления удовлетворенности потребителей вуза проводятся социологические исследования с помощью набора измерительных индикаторов. Универсальным подходом к определению уровня удовлетворенности являются экспресс-опросы, механизм реализации которых связан с анкетированием [Одинцова 2006: 67-69].

При проведении внутренней экспертизы целесообразно смещать акценты с задачи выявления недостатков в системе с целью их ликвидации на задачу выявления достоинств с целью их сохранения и развития.

Практика проведения экспертизы образовательных программ и квалификаций к настоящему моменту определила 5 целевых аудиторий для проведения анкетирования, это: 1) абитуриенты в период приема документов или в период зачисления; 2) студенты 2–4 курсов; 3) дипломники во время вручения дипломов; 4) выпускники во время проведения дней встреч; 5) рабо- тодатели в момент прохождения студентами практики.

Первые три аудитории откликаются на анкетирование очень охотно. Студенческий возраст и присутствие в системе вузовского образования позволяют учесть мнения довольных и недовольных, исследовать разные особенности образовательных программ с учетом последних изменений в них. Собрать же достоверную выборку по выпускникам и работодателям достаточно сложно. Как правило, в анкетировании соглашаются принять участие только те, кто доволен своим образованием или знаниями и навыками своих молодых специалистов.

Важную роль играет временной интервал, в течение которого образовательные программы видоизменились. В памяти у выпускников остались программы их обучения, и при анкетировании сторонам сложно понять, что именно имеется в виду. При анкетировании работодателей проблема достоверности усугубляется влиянием человеческих качеств выпускника, который работает с фирмой, или вовсе его отсутствием, что существенно укрупняет вопросы, актуальность которых удается выявить.

Таким образом, недостатки экспертной оценки, присущие данному способу, по сути, полностью отражаются в процедурах анкетирования. В связи с этим основной задачей организации процесса анкетирования при внутренней экспертизе является ориентированность на целевую аудиторию и корректировка в этой связи опросного листа.

Не менее важным аспектом анкетирования, чем обеспечение достоверности результатов, является задача выявления зон для предложений и изменений. Чем меньше диапазон поиска, тем больше пользы от результатов анкетирования. Практика экспресс-опросов показывает, что на общие вопросы даются общие ответы, пользы от которых для развития образовательных программ и квалификаций мало. Точные вопросы позволяют выявить степень удовлетворенности более достоверно, но требуют большей подготовительной работы.

В Нижегородском госуниверситете им. Н.И. Лобачевского разработана сводная анкета, нацеленная на внутреннюю экспертизу качества образования сразу двух целевых аудиторий: студентов 2–4

курсов и выпускников (дипломников). Цель анкеты – получение информации как о выборе студентом вуза и специальности, так и о качестве образования в университете. Оценка выбора абитуриентом университета производится по следующим ключевым параметрам: достаточность выбора специальностей в вузах города; способ получения информации о вузе и выбранной специальности; степень самостоятельности абитуриента в выборе вуза и специальности; своевременность и эффективность форм подготовки к поступлению в вуз.

Оценка качества образования осуществляется с учетом наиболее важных жизненных ценностей студента по множеству параметров, среди которых информационные возможности, предоставляемые вузом студенту; степень использования новых образовательных технологий; уровень теоретической и практической подготовки; уровень компетентности ППС; качество учебных планов в теоретическом и практическом аспектах; достаточность подготовки по иностранному языку для успешной профессиональной и научной деятельности; недостающие области знания.

Практика проведения процедуры анкетирования в различных вузах России показала важность момента оглашения результата. Так, оглашение выявленных отрицательных фактов лучше проводить камерально, без широкой огласки. В противном случае их устранение будет более затруднительным.

С другой стороны, публичное оглашение только положительных явлений увеличивает недоверие к внутренней экспертизе и оказывает негативное влияние на последующую работу.

Нижегородский государственный университет предпринимает активные действия для обеспечения качества образования с целью повышения конкурентоспособности выпускников на рынке труда. Определение слабых мест в работе является неотъемлемой частью повышения эффективности функционирования ННГУ в перспективе. Проводимое в ННГУ тестирование опирается на опыт факультета социальных наук, что позволяет привлечь студентов в качестве социологов в рамках производственной практики на 5-м курсе.

В ходе исследования, проведенного в 2012/2013 учебном году, были опрошены студенты старших курсов 15 факультетов ННГУ. В опросном листе выделяются 3 направления (блока) исследования.

Первый блок содержит вопросы, оценивающие особенности выбора абитуриентом ННГУ как образовательного учреждения: информированность при выборе вуза, специальности; степень влияния окружения на выбор вуза. При выборе вуза у студентов возникали сложности, из них наиболее часто указываемые: 1) желаемая специальность не предложена вузами города; 2) невозможность оплатить образование; 3) сложность вступительных экзаменов.

49,6% опрошенных отметили, что сложностей не возникало. Опрошенные студенты отметили, что начало подготовки к вступительным испытаниям (на момент поступления ЕГЭ не был обязательной формойподготовки)начинаетсяс10–11-го классов (38% и 42% соответственно), на более узкие специальности – с 9 класса (11,8%). Для большинства респондентов (78%) предложенный выбор специальностей был достаточным. Информирование о предоставленных специальностях получено с помощью родителей (21%), справочника абитуриентов (20,7%), друзей/ знакомых (28,9%). Таким образом, выбор вуза абитуриентами во многом определяется известностью и авторитетностью образовательного учреждения в социуме.

Второй блок вопросов касается оценки университета в целом и его участия в международной деятельности в частности. Студентам очного отделения заданы вопросы о приоритетности ННГУ по сравнению с другими вузами города, о качестве образования, научной работы, перспективах трудоустройства и международной деятельности.

При оценке образовательных возможностей ННГУ большинство опрошенных отмечают, что в целом вуз способен удовлетворить образовательные запросы, считают его идеалом высшего образования, высоко оценивая престижность ННГУ (см. рис. 1). 48% старшекурсников считают, что образование, полученное в ННГУ, соответствует требованиям работодателей.

В ходе исследования, тем не менее, выделены слабые места в организации процесса обучения, в частности, большинство студентов всех специальностей отмечают необходимость получения

Рисунок 1 . Оценка приоритетности выбора ННГУ студентами

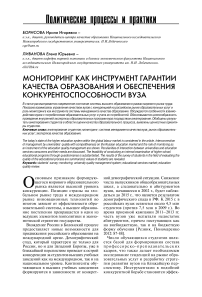

Рисунок 2 . Оценка потребностей студентов в дополнительном образовании

дополнительных знаний в области права, психологии, компьютерной грамотности (см. рис. 2). На наш взгляд, это отражает общую тенденцию к расширению квалификационных требований к выпускникам вузов со стороны современных работодателей (адаптивность, стрессо-устойчивость). Отмечен также растущий интерес студентов к совершенствованию знания иностранного языка для повышения мобильности и адекватного участия в международном рынке труда (рис. 2).

В рамках второго блока вопросов в т.ч. изучены вопросы участия в инновационных проектах, региональных конкурсах научных работ, перспективы дальнейшей научной деятельности. Больше половины выпускников собираются получать дополнительно второе высшее образование либо продолжить обучение в аспирантуре.

Практически 70% опрошенных заинте- ресованы в обучении по выбранной специальности и готовы работать по ней.

Третий блок вопросов был посвящен оценке деятельности факультетов, квалификации преподавателей, обеспеченности учебного процесса.

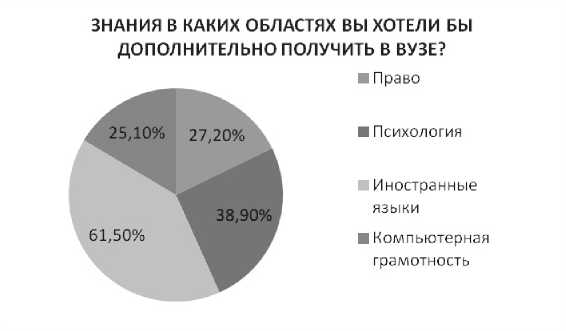

Большая часть опрошенных студентов считает выбранную специальность приоритетной, желаемой (см. рис. 3). Отмечается в целом высокий уровень теоретической подготовки на факультетах; 54,2% опрошенных отмечают, что преподаваемые дисциплины необходимы им в будущей профессии.

Несмотря на высокую оценку деятельности факультетов, большинство студентов отмечают необходимость увеличения роли производственной практики на факультетах. Кроме того, 73% опрошенных считают, что в учебном плане следует расширить спектр дисциплин по

Рисунок 3. Оценка приоритетности для студентов выбранной специальности

выбору, учитывающих постоянно изменяющиеся условия внешней среды. В заключительной части анкеты предложено соотнести друг с другом жизненные ценности, в числе которых любовь, уважение, политическая свобода, личная свобода, материальная независимость, карьера, любимая работа, семья, религия, дружба, развлечения. Высоко оцениваются семья, любовь, материальная независимость. Немаловажными являются политическая и личная свобода, карьера и дружба.

В заключение отметим, что в России в настоящее время не сложилась практика привлечения студентов к оценке качества образования. Немногие вузы учитывают мнение студенческой среды относительно качества преподавания и организации обучения. Регулярный мониторинг мнения студентов и выпускников относительно качества предлагаемого вузом образования обеспечивает ценную и объективную обратную связь, которая позволяет своевременно и корректно реагировать на постоянно меняющиеся предпочтения одной из самых заинтересованных групп потребителей образовательных услуг, тем самым обеспечивая конкурентоспособность вуза.