Мониторинг орнитофауны в трансграничных угодьях России и Казахстана на территории Западной Сибири в условиях изменения климата

Автор: Гашев С.Н.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Биологические ресурсы: фауна

Статья в выпуске: 1-5 т.13, 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье приводятся данные по мониторингу орнитофауны в трансграничных угодьях России и Казахстана на территории Западной Сибири. Описаны результаты маршрутного учета птиц по трансекте Тюмень - Астана, приводятся данные о трансформации видового состава и обилия птиц (особенно в пределах водно-болотных угодий) в условиях изменения климата. Делается вывод о том, что решающее влияние на птиц в настоящее время оказывает наступление тепло-сухой эпохи.

Трансграничные угодья, мониторинг, орнитофауна, западная сибирь, казахстан

Короткий адрес: https://sciup.org/148199800

IDR: 148199800 | УДК: 574/577:

Текст научной статьи Мониторинг орнитофауны в трансграничных угодьях России и Казахстана на территории Западной Сибири в условиях изменения климата

Трансграничные угодья, расположенные с обеих сторон вдоль границы России и Казахстана от Южного Урала до Алтая, принадлежат к единому природному комплексу: лесостепной зоне Западно-Сибирской равнины [7]. Сочетание климатических, ландшафтных и гидрологических условий создают здесь уникальные местообитания для многих животных, в том числе птиц, как во время гнездования, так и во время миграций. При этом территория используется птицами вне зависимости от государственной принадлежности. В связи с этим изучение и охрана биологического разнообразия птиц приобретает здесь международный характер [5]. Изучение и охрана биологического разнообразия – одна из важнейших проблем, регулируемых на международном уровне. В 1992 г. в Рио-де-Жанейро на Конференции ООН по окружающей среде и развитию [8] была принята Конвенция ООН о биологическом разнообразии, которую Казахстан и Россия подписали и ратифицировали соответственно в 1992 и 1995 гг. Всемирный саммит по устойчивому развитию в Йоханнесбурге в 2002 г. поддержал инициативу о прекращении утраты биоразнообразия в глобальном масштабе.

Одной из конкретных сторон деятельности в этом направлении является создание водно-болотных угодий международного и регионального масштаба, где наряду с охраной должен осуществляться и мониторинг животного мира и орнитофауны, в частности. Согласно определению, принятому Международной

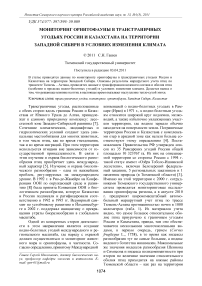

конвенцией о водно-болотных угодьях в Рамсаре (Иран) в 1971 г., к водно-болотным угодьям относится широкий круг водоемов, мелководий, а также избыточно увлажненных участков территории, где водное зеркало обычно находится на поверхности земли. Пограничные территории России и Казахстана с комплексами озер в аридной зоне как нельзя больше соответствуют этому определению [4]. Постановлением Правительства РФ утвержден список из 35 Рамсарских угодий России общей площадью 10 323767 га. Из них на описываемой территории со стороны России с 1994 г. такой статус имеют «Озёра Тоболо-Ишимской лесостепи», включая Белозерский федеральный заказник, 5 региональных заказников и 1 памятник природы (в Тюменской области) [3]. Именно на этой территории с 2000 г. сотрудниками Тюменского государственного университета проводятся мониторинговые исследования орнитофауны региона, а в августе 2010 г. предпринят широкомасштабный автомобильный маршрутный учет птиц по трассе Тюмень-Астана протяженностью почти в 1000 километров (табл. 1). Из материалов учета видно, что самое большое относительное обилие птиц приурочено к граничным угодьям России и Казахстана, правда, там оно обеспечивается несколькими многочисленными видами, в первую очередь, грачем (Corvus frugilegus L., 1758), в то время как индексы разнообразия тут не самые большие, а индекс видового богатства минимален. Максимальные же значения индексов разнообразия Шеннона и Симпсона и индекса полидоминантности при втором по величине значении относительного обилия птиц приходится на южные районы Тюменской области – как раз на территории водно-болотных угодий «Тоболо-Ишимская лесостепь». Таким образом, сообщества птиц этих угодий можно охарактеризовать как наиболее устойчивые . Именно они являются ключевым звеном природоохранного каркаса в исследуемом регионе и заслуживают повышенного внимания при мониторинге.

Таблица 1. Результаты маршрутных учетов птиц* на трансграничной территории России и Казахстана в Западной Сибири (август 2010 г.)

|

Вид птицы |

Тюмень-Ишим |

Ишим-Ильинка |

Ильин-ка-П. Павловск |

П. Павловск-Бураба |

Бураба-Астана |

|

длина маршрута, км |

303 |

66 |

63 |

260 |

260 |

|

большая поганка ( Podiceps cristatus (L., 1758)) |

0,00 |

0,15 |

0,00 |

0,12 |

0,04 |

|

кудрявый пеликан ( Pelecanus crispus Bruch, 1832) |

0,00 |

0,45 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

|

большая белая цапля ( Egretta alba (L., 1758)) |

0,00 |

0,00 |

0,32 |

0,00 |

0,00 |

|

серая цапля ( Ardea cinerea L., 1758) |

0,23 |

0,30 |

0,00 |

0,00 |

0,04 |

|

лебедь-кликун ( Cygnus cygnus (L., 1758)) |

0,00 |

0,76 |

0,32 |

0,00 |

0,00 |

|

кряква ( Anas platyrhynchos L., 1758) |

0,66 |

2,27 |

0,00 |

0,04 |

0,77 |

|

чирок-трескунок ( Anas querquedula L., 1758) |

0,07 |

4,55 |

7,94 |

0,04 |

1,54 |

|

красноголовая чернеть ( Aythya ferina (L., 1758)) |

0,00 |

3,79 |

4,13 |

0,00 |

2,50 |

|

черный коршун ( Milvus migrans (Bod-daert, 1783)) |

0,43 |

0,45 |

0,79 |

0,08 |

0,00 |

|

полевой лунь ( Circus cyaneus (L., 1766)) |

0,17 |

0,30 |

0,48 |

0,00 |

0,19 |

|

болотный лунь ( Circus aeruginosus (L., 1758)) |

0,17 |

0,30 |

0,00 |

0,04 |

0,00 |

|

тетеревятник ( Accipiter gentilis (L., 1758)) |

0,03 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

|

обыкновенный канюк ( Buteo buteo (L., 1758)) |

0,36 |

0,15 |

0,48 |

0,58 |

0,54 |

|

степной орел ( Aquila rapax (Temminck, 1828)) |

0,00 |

0,00 |

0,16 |

0,00 |

0,04 |

|

кобчик ( Falco vespertinus L., 1766) |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,31 |

|

обыкновенная пустельга ( Falco tinnunculus L., 1758) |

0,03 |

0,61 |

0,32 |

0,12 |

0,15 |

|

серый журавль ( Grus grus (L., 1758)) |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,04 |

|

лысуха ( Fulica atra L., 1758) |

0,26 |

3,79 |

87,30 |

0,46 |

2,88 |

|

чибис ( Vanellus vanellus (L., 1758)) |

0,17 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

|

ходулочник ( Himantopus himantopus (L., 1758)) |

0,00 |

0,30 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

|

серебристая хохотунья ( Larus cachinnans Pallas, 1811) |

0,00 |

0,76 |

0,79 |

1,15 |

0,00 |

|

сизая чайка ( Larus canus L., 1758) |

0,99 |

6,06 |

23,81 |

0,58 |

0,35 |

|

белокрылая крачка ( Chlidonias leucopterus (Temm.,1815)) |

0,00 |

2,27 |

1,59 |

0,00 |

0,00 |

|

речная крачка ( Sterna hirundo L., 1758) |

0,13 |

1,52 |

23,81 |

0,00 |

0,00 |

|

клинтух (Columba oenas L., 1758) |

0,10 |

0,00 |

0,00 |

0,04 |

0,00 |

|

сизый голубь ( Columba livia Gmelin, 1789) |

1,16 |

3,03 |

4,76 |

1,73 |

10,00 |

|

большая горлица ( Streptopelia orientalis (Latham,1790)) |

0,30 |

0,00 |

3,97 |

0,73 |

1,00 |

|

большой пестрый дятел ( Dendrocopos major (L., 1758)) |

0,00 |

0,00 |

0,16 |

0,04 |

0,00 |

|

Продолжение таблицы |

|||||

|

полевой жаворонок ( Alauda arvensis L., 1758) |

0,17 |

0,45 |

0,32 |

0,31 |

0,23 |

|

береговая ласточка ( Riparia riparia (L., 1758)) |

0,17 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

|

сорока ( Pica pica (L., 1758)) |

0,66 |

2,27 |

4,13 |

1,15 |

1,15 |

|

ворон ( Corvus corax L., 1758) |

0,03 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

|

серая ворона ( Corvus cornix L., 1758) |

1,16 |

6,06 |

7,94 |

3,27 |

3,27 |

|

обыкновенный грач ( Corvus frugilegus L., 1758) |

21,45 |

22,73 |

119,05 |

28,85 |

16,92 |

|

обыкновенная галка ( Corvus monedula L., 1758) |

0,53 |

0,76 |

0,00 |

0,38 |

0,00 |

|

большая синица ( Parus major L., 1758) |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,04 |

0,00 |

|

черноголовый чекан ( Saxicola torquata (L., 1766)) |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,19 |

|

обыкновенная каменка ( Oenanthe oenanthe (L., 1758)) |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,31 |

|

пестрый дрозд ( Zoothera dauma (Latham, 1790)) |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,04 |

0,00 |

|

рябинник ( Turdus pilaris L., 1758) |

0,07 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

|

белая трясогузка ( Motacilla alba L., 1758) |

0,13 |

0,30 |

0,16 |

0,19 |

0,88 |

|

обыкновенный скворец ( Sturnus vulgaris L., 1758) |

0,50 |

0,00 |

3,97 |

0,65 |

1,35 |

|

дубровник ( Emberiza aureola Pallas, 1773) |

0,00 |

0,30 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

|

домовый воробей ( Passer domesticus (L., 1758)) |

0,00 |

0,00 |

1,59 |

0,00 |

0,00 |

|

полевой воробей ( Passer montanus (L., 1758)) |

0,40 |

0,76 |

3,97 |

0,00 |

0,00 |

|

снегирь ( Pyrrhula pyrrhula (L., 1758)) |

0,03 |

0,00 |

0,00 |

0,04 |

0,00 |

|

общее число видов |

28 |

27 |

25 |

24 |

23 |

|

суммарное относительное обилие, экз./10 км |

30,53 |

65,45 |

302,22 |

40,65 |

44,69 |

|

индекс видового богатства |

47,38 |

37,31 |

25,21 |

37,24 |

34,74 |

|

индекс видового разнообразия Шеннона |

1,46 |

2,43 |

1,82 |

1,30 |

2,06 |

|

индекс видового разнообразия Симпсона |

0,50 |

0,84 |

0,75 |

0,49 |

0,79 |

|

индекс полидоминантности |

2,00 |

6,39 |

3,94 |

1,94 |

4,75 |

|

индекс доминирования Симпсона |

0,50 |

0,16 |

0,25 |

0,51 |

0,21 |

|

индекс выравненности Пиелу |

0,44 |

0,74 |

0,57 |

0,41 |

0,66 |

Примечание: *относительное обилие птиц (экз./10 км маршрута).

В пределах «Тоболо-Ишимской лесостепи» на многочисленных озерах обитает или встречается на отдыхе во время миграций значительное число видов водоплавающих и око-ловодных птиц. Часть из них включены в Красные книги различного уровня. Это большая белая цапля ( Egretta alba (L., 1758)), белоглазый и красноносый нырки ( Aythya nyroca (Gulden., 1770) и Netta rufina (Pallas, 1773)), шилоклювка ( Recurvirostra avoseta L., 1758), ходулочник ( Himantopus himantopus (L., 1758)), розовый фламинго ( Phoenicopterus roseus Pall., 1811), малая крачка ( Sterna albifrons Pallas, 1764), савка ( Oxyura leucocephala (Scopoli, 1769)), малая выпь ( Ixobrychus minutus (L., 1766)), степная тиркушка ( Glareola nordmanni

Nordmann, 1842) и др. Вблизи крупных озер нередко встречается орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla (L., 1758)), скопа (Pandion haliaetus (L., 1758)) и другие хищные птицы. На озерах Тундрово (Бердюжский р-он) и Бол. Белое (Армизонский р-он) располагаются самые северные места гнездования кудрявого пеликана (Pelecanus crispus Bruch, 1832) и большого баклана (Phalacrocorax carbo (L., 1758)). Именно здесь, вблизи оз. Убиенное (Казанский р-н), нами зарегистрирован первый случай пребывания в Тюменской области журавля-красавки (Anthropoides virgo (L., 1758)). На другом озере того же района (оз. Зарослое) в 2009 г. зафиксирован черноголовый хохотун (Larus ichthyaetus Pallas, 1773) – крупная чайка, которая числилась в списке видов исчезнувших из Тюменской области. На оз. Таволжан (Сладковский район) среди других редких видов птиц нами отмечена и степная пустельга (Falco naumanni Fleischer, 1818), не встречавшаяся в области десятилетиями. В связи с потепления климата в этом регионе известны встречи и других видов, как новых для Тюменской области: чеграва (Hydroprogne caspia Pallas, 1770), каравайка (Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766)), так и некогда исчезнувших на ее территории или сокративших численность: степной орел (Aquila rapax (Temminck, 1828)), орел могильник (Aquila heliaca Savigny, 1809) и др. Так, в пойме р. Ишим под г. Ишимом обычными стали такие редкие даже в более южных районах кулики как ходулочник (Himantopus himantopus (L., 1758)) и шилок-лювка (Recurvirostra avoseta L., 1758). В рамках водно-болотных угодий имеются локальные местообитания, важные для сохранения биоразнообразия птиц, но не входящие в состав особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в ранге заповедников или заказников, но нуждающиеся в особом внимании. В этом плане с момента своего появления в 1981 г. концепция Ключевых орнитологических территорий стала надёжным и ценным инструментом для направления усилий по изучению и сохранению биоразнообразия. В Западной Сибири к 2006 г. была выделена 131 КОТ России международного значения общей площадью 110.4 тыс. кв. км [10; 1]. Из них почти половина КОТ находится в приграничных угодьях России с Казахстаном [6]. По данным Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия, в этом регионе обитает огромная часть популяций многих глобально угрожаемых видов птиц. К ним, например, относятся кудрявый пеликан (Pelecanus crispus Bruch, 1832), савка (Oxyura leucocephala (Scopoli, 1769)), кречетка (Chettusia gregaria (Pallas, 1771)) и более десятка других, однако к концу мая 2007 года только первые 34 ключевые орнитологические территории официально подтверждены Международным союзом охраны птиц.

Говоря о возможных причинах изменения видового состава птиц региона, можно предположить его связь, в первую очередь, с изменением климата на юге Западной Сибири. В процессе развития макроклиматических циклов голоцена (в интервале 1500-2000 лет) для его прохладно-влажных и тепло-сухих эпох свойственны принципиально различные экологические условия [9]. Эти отличия проявляются не только в гидротермических показателях, но и в качественных изменениях водных местообитаний – преобладании их ранних или наоборот, поздних стадий сукцессий. Такой ход природных процессов способствовал формированию для различных эпох макроклиматических циклов специфических орнитоком-плексов. Так, например, известно, что в течение голоцена в регионе не раз в периоды развития тепло-сухих эпох процветали орнито-комплексы южного происхождения – лебедь-шипун (Cygnus olor (Gmelin, 1789)), красноносый нырок (Netta rufina (Pallas, 1773), красноголовая чернеть (Aythya ferina (L., 1758)), лысуха (Fulica atra L., 1758), большая поганка (Podiceps cristatus (L., 1758)) и др. Эти виды адаптировались к водоемам поздних стадий сукцессий с обедненным составом растительности и низкой продуктивностью гидробионтов. Эволюционная связь таких видов с водоемами поздних стадий сукцессий и засушливыми условиями, определяла направление их кормовой специализации – использование однообразных и малоценных в питательном отношении кормов, что приводило к формированию экономичного уровня их энергетического обмена [9].

Начиная с середины XIX века, мы вступили во время окончания прохладно-влажной и начало развития очередной тепло-сухой эпохи. По мнению В.Г. Кривенко с соавторами, в зоне пустынь, степей и лесостепей, куда попадает и исследуемая трансграничная территория России и Казахстана, на фоне развития современной тепло-сухой эпохи распространение многих видов средних стадий сукцессий приобрело черты повышенной диффузности: серый гусь ( Anser anser (L., 1758)), красноголовая чернеть ( Aythya ferina (L., 1758)), хохлатая чернеть ( Aythya fuligula (L., 1758)), розовый ( Pelecanus onocrotalus L, 1758) и кудрявый пеликаны ( Pelecanus crispus Bruch, 1832), большая белая цапля ( Egretta alba (L., 1758)) и др., ряд видов сохранились только в реликтовых очагах: савка ( Oxyura leucocephala (Scopoli, 1769)), белоглазый нырок ( Aythya nyroca (Gulden., 1770), обыкновенный турпан ( Melanitta fusca (L., 1758)), лебедь-кликун ( Cygnus cygnus (L., 1758)), мраморный чирок ( Anas angustirostris Menetries, 1832), луговая тиркушка ( Glareola pratincola (Linnaeus, 1766)), белохвостая пигалица ( Vanellochettusia leucura (Lichtenstein, 1823)), некоторые виды полностью исчезли из целых ландшафтных зон: из степи и лесостепи – обыкновенный турпан ( Melanitta fusca (L., 1758)), таежная форма гуменника ( A. f. brachyrhynchus Baillon, 1833), стерх ( Grus leucogeranus Pallas, 1773) [9].

Расширение ареалов теплолюбивых видов, адаптированных к поздним стадиям сукцессий, в наше время происходит в северном и северо-восточном направлениях. Несмотря на некоторое сокращение ареалов на юге, их жизненные арены существенно увеличиваются, а численность большинства видов растет. Это кудрявый пеликан ( Pelecanus crispus Bruch, 1832), лебедь-шипун ( Cygnus olor (Gmelin, 1789)), красноголовая чернеть ( Aythya ferina (L., 1758)), пеганка ( Tadorna tadorna (L., 1758)), огарь ( Tadorna ferruginea (Pallas, 1764)), красноносый нырок ( Netta rufina (Pallas, 1773) [9]. На изменение северных границ ареала этих видов, несомненно, сказалось и широко обсуждаемое сейчас общее потепление климата в регионе в течение последних 15 лет в пределах 60-летнего астрономического цикла, связанного с «парадом» таких планет, как Сатурн и Юпитер. Однако точнее говорить о росте континентальности климата в регионе: потепление характерно только для летних периодов и значимо именно для перелетных птиц, к которым относятся все водно-болотные виды, тогда как суровые зимы могут вызывать смещение в зимний период на юг оседлых и кочующих птиц. По теоретическим разработкам Главной геофизической обсерватории им. А.И.Воейкова, пик потепления в этом цикле приходится на 2010-2011 гг., затем оно пойдет на убыль. Причем, на наш взгляд, примерно в 2025-2028 гг. должна наступить вторая половина этого цикла, связанная с некоторым дальнейшим похолоданием (правда, на фоне более общего потепления, что «смажет» картину) [2].

Список литературы Мониторинг орнитофауны в трансграничных угодьях России и Казахстана на территории Западной Сибири в условиях изменения климата

- Бабина, С.Г. Ключевые орнитологические территории России. Т.2. (КОТР международного значения в Западной Сибири)/С.Г. Бабина, С.А. Букреев, А.А. Васильченко и др. -М.: Союз охраны птиц России, 2006. 334 с.

- Бахмутов, В.А. Расширение ареала и состояние популяции красноносого нырка (Netta rufina (Pallas, 1773)) в Тюменской области: факты и возможные причины/В.А. Бахмутов, В.И. Прокопьев, А.Г. Радикульцев и др.//Вестник экологии, лесоведения и ландшафтоведения. 2010. № 11. С. 50-54.

- Валеева, Э.И. Роль водно-болотных угодий в устойчивом развитии севера Западной Сибири/Э.И. Валеева, Д.В. Московченко. -Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 2001. 229 с.

- Водно-болотные угодья России. Т.3. Водно-болотные угодья, внесенные в перспективный список Рамсарской конвенции. -М.: Wetlands International, 2000. 490 с.

- Гашев, С.Н. Охрана биоразнообразия птиц в трансграничных угодьях России и Казахстана на территории Западной Сибири//Биологические науки Казахстана. 2010. № 3. С. 144-149.

- Гашев, С.Н. Результаты обследования КОТР на лесостепном юге Тюменской области в 2002 году/С.Н. Гашев, С.И. Шаповалов, Н.Я. Попов и др.//Ключевые орнитологические территории. 2003. № 2 (18). С. 42-44.

- Западная Сибирь. Под. ред. Г.Д. Рихтера. -М.: Изд-во АН СССР, 1963. 488 с.

- Коптюг, В.А. Конференция ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де Жанейро, июль, 1992). Инф. обзор. -Новосибирск, 1992. 62 с.

- Кривенко, В.Г. Современное состояние ресурсов водоплавающих птиц России и проблемы их охраны/В.Г. Кривенко, В.Г. Виноградов. -М., 2001. [http://biodat.ru: Центр по изучению мигрирующих животных: BIODAT, Wetlands International].

- Рябицев, В.К. Фауна птиц регионов Западной Сибири/В.К. Рябицев, Г.В. Бойко, С.С. Москвитин и др.//Инвентаризация, мониторинг и охрана КОТР России, вып. 3. -М.: Союз охраны птиц России, 2003. С. 140-168.