Мониторинг социально-экономического развития территории с учетом результатов управления и рисков развития

Автор: Петрова Елена Александровна

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Условия, ресурсы, факторы и механизмы развития Юга России

Статья в выпуске: 1 (7), 2015 года.

Бесплатный доступ

В работе рассмотрен методический подход к оценке и мониторингу уровня социально-экономического развития слабоустойчивых хозяйственных систем. Исследование слабоустойчивых хозяйственных систем со сложной стратифицированной структурой, обладающей вследствие этого низким запасом устойчивости, вызывает наибольшую трудность именно в методологическом отношении, требуя междисциплинарного подхода, позволяющего исследовать природные, технические, экономические, социальные и политические факторы в их глубокой взаимосвязи. Волго-Ахтубинская пойма является примером территории с высоким уровнем стратификации и экологической неустойчивости. Природный ландшафт поймы обусловлен весенним паводком, заливающим существенную часть ее низменных областей. Цель исследования - сформировать информационную базу мониторинга социально-экономического развития социохозяйственных слабоустойчивых природных систем, а также оценки достигнутого уровня развития (на примере муниципальных образований, расположенных на территории природного парка ВолгоАхтубинской поймы)...

Социохозяйственные системы, социально-экономическое развитие, экологическая неустойчивость, риски развития, мониторинг, методы оценки, интегральный показатель, муниципальные образования, волго-ахтубинская пойма, управление

Короткий адрес: https://sciup.org/149131066

IDR: 149131066 | УДК: 332.055

Текст научной статьи Мониторинг социально-экономического развития территории с учетом результатов управления и рисков развития

Обеспечение устойчивого развития регионов остается главной задачей государственного управления, которое невозможно без наличия системы мониторинга и оценки достигнутого © Петрова Е.А., 2015

уровня социально-экономического развития. Мониторинг, созданный на основе непрерывного сравнения информации и синтеза измененных моделей распознавания, носит ярко выраженный адаптивный характер. Он позволяет получать наиболее объективную информацию о результатах реализации управленческих решений, обеспечивает осуществление координации и контроля за организацией работ на всех уровнях управления и предполагает использование полученных результатов оценки при планировании развития данного процесса. Стратегия мониторинга способствует выявлению и решению наиболее важных проблем управления, организации их систематического анализа, получению и представлению информационно-аналитического материала о возникших проблемах и противоречиях в удобном виде для принятия оперативных управленческих решений.

Основной целью деятельности органов власти субъектов Российской Федерации было и остается повышение качества и уровня жизни населения, поэтому при формировании системы показателей оценки достигнутого уровня социально-экономического развития, в первую очередь, необходимо учитывать динамику в тех сферах и областях, которые являются наиболее проблемными для развития регионов [6].

Для социоприродохозяйственных (далее – СПХ) слабоустойчивых систем эти задачи особенно актуальны, так как достижение социальной и экономической стабильности, планомерного развития производительных сил и общественных отношений, обеспечение условий для материального благополучия, духовного развития и социальной самореализации человека невозможно без воспроизводства основного производственного ресурса этих территорий – природного ресурса.

Слабоустойчивые природохозяйственные системы являются экономическими системами с сильно флуктуирующей структурой производственной динамики, воспроизводство которых зависит от системообразующего природного ресурса, поступающего в систему из внешней среды (вода речная или дождевая; гумус, приносимый паводком, количество солнечной энергии). Поэтому задачи управления такими СПХ системами требуют разработки механизмов управления, учитывающего, в первую очередь, сохранение и рациональное использование основного (и порой единственного) производственного ресурса территории, модель воспроизводственной природной динамики: установление цепочек факторов и силы взаимодействий, пропорций, определяющих равновесие таких систем, а также модель межфакторных взаимодействий, установление негативных и компенсаторных социохозяй- ственных воздействий на факторы природной динамики.

Волго-Ахтубинская пойма, расположенная на территории Волгоградской, Астраханской областей и Республики Калмыкия, может быть отнесена к таковым социохозяйственным слабоустойчивым природным системам, главным производственным ресурсом которых являются водные ресурсы. Волго-Ахтубинская пойма – уникальное природное образование в полупустынной зоне Юга России, последний, практически единственный участок долины Волги, сохранивший естественное строение.

Волго-Ахтубинская пойма является примером территории с высоким уровнем стратификации и экологической неустойчивости [2; 3, с. 133–135; 18]. Природный ландшафт поймы обусловлен весенним паводком, заливающим существенную часть ее низменных областей. Создание каскада крупнейших гидроэнергетических узлов и водохранилищ на р. Волге нанесло ощутимый ущерб природным комплексам Нижнего Поволжья и Волго-Ахтубинской пойме, привело к нарушению стока наносов и изменению руслоформирующих процессов. В условиях зарегулированности реки Волги весенний паводок в Волго-Ахтубинскую пойму полностью регулируется пропуском воды через створ плотины Волжской ГЭС. Существующие в течение полувека параметры паводкового режима Волго-Ахтубинской поймы стали причиной прогрессирующей деградации ее природной системы [1]. Обезвоживание поймы усугубляется незаконным возведением местными жителями и хозяйствующими субъектами несанкционированных дамб.

Несмотря на охранный статус, территория Волго-Ахтубинской поймы является местом жительства значительного количества населения, и соответственно на территории ведется хозяйственная деятельность.

Таким образом, основные риски социальноэкономического развития территории Волго-Ах-тубинской поймы заключаются в следующем:

-

1) нарушение водоснабжения экосистемы Волго-Ахтубиской поймы приводит к деградации почв сельхозугодий прилегающих хозяйств;

-

2) вырубка леса и значительное сокращение популяции рыб снижают рекреационный потенциал территории природного парка;

-

3) недостаточное количество собственных источников формирования доходной части местных бюджетов;

-

4) миграционный прирост населения и активное жилищное строительство приводят к возрастанию нагрузки на социальную и производственную инфраструктуру поселений.

Формирование единого подхода к решению проблем развития территории Волго-Ахтубинс-кой поймы как особой слабоустойчивой социоп-риродохозяйственной территории на основе межмуниципального сотрудничества приводит к необходимости реализации системы регулярного экологического и экономического мониторинга.

Мониторинг представляет собой создание динамического представления процесса социально-экономического развития в целом, так и отдельных его составляющих. При организации мониторинга для оценки социально-экономического состояния целесообразно проведение двух взаимосвязанных частей: первичного и текущего описания [10, с. 259].

Первичный мониторинг состоит в создании общего описания слабоустойчивой хозяйственной системы как сложной управляемой структуры. Цель такого описания – определение внутренних противоречий и ограничений, степени соответствия управляющей структуры основным стратегиям развития региона.

Текущий мониторинг состоит в оценке текущих характеристик процесса и выработке рекомендаций по распределению управляющих функций между различными управляющими структурами с целью достижения намеченных целей.

В данном исследовании для оценки социально-экономического развития слабоустойчивых хозяйственных систем разработана комплексная система мониторинга, включающая следующие этапы:

-

1) определение внешних и внутренних целей и задач, стоящих перед управляющим органом по решению проблем развития слабоустойчивой хозяйственной системы;

-

2) дескриптивный анализ социально-экономического положения слабоустойчивой хозяйственной системы;

-

3) создание и описание структурно-факторной модели управления;

-

4) определение системы показателей, достаточных для принятия управленческих решений в этой сфере;

-

5) сбор и анализ необходимой информации;

-

6) многофакторная интегральная оценка состояния слабоустойчивой хозяйственной системы;

-

7) оценка влияния экономических и экологических рисков на социально-экономическое развитие слабоустойчивой хозяйственной системы.

В исследовании предполагается разработка методики комплексного мониторинга социально-экономического развития территории с учетом эколого-экономических рисков, которая обеспечивает оперативный анализ, координацию и контроль за организацией работ на всех уровнях управления, а также использование результатов оценки при планировании развития данного процесса.

На первом этапе формируется система показателей по эндогенным факторам данного процесса для системного анализа его результатов. На втором этапе происходит организация сбора и создание многоаспектных баз данных. Этот этап мониторинга завершается построением соответствующей концептуальной модели социально-экономического развития региона и проектированием региональной экспертной информационно-аналитической системы (далее – РЭИАС), аккумулирующей данные комплексного мониторинга. Следующий этап предполагает контентное наполнение и автоматизацию построения используемых прогнозных моделей. Показатели многофакторной оценки уровня социально-экономического развития региона будут представлены в табличном виде, а также с использованием географических карт. С использованием ГИС, содержащей векторную и растровую картографическую информацию, а также ассоциативные с ними семантические данные, будут построены карты распределения основных показателей развития, интегрального показателя. В ходе реализации четвертого этапа мониторинга осуществляется дескриптивный анализ состояния и динамики протекающих процессов. Пятый этап включает оценку агрегированного индекса социальноэкономического развития. На шестом этапе будет построена и исследована теоретико-игровая математическая модель эколого-экономического управления механизмом штрафов за сверхнормативный ущерб и определением целевых функций и допустимых множеств действия экономических агентов. На седьмом этапе будет произведена настройка системы управления путем эконометрической оценки параметров математической модели и сценарного моделирования развития ситуации. Содержанием восьмого этапа станет выработка рекомендаций по формированию системы эколого-экономического управления террито- рией с высоким экологическим риском и низкой социально-экономической устойчивостью.

Цель исследования – сформировать информационную базу мониторинга социально-экономического развития социохозяйственных слабоустойчивых природных систем, а также оценки достигнутого уровня развития (на примере муниципальных образований, расположенных на территории Волго-Ахтубинской поймы).

В качестве материалов исследования использована база данных муниципальной статистики Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

В исследованиях, посвященных анализу социально-экономического развития территории, все чаще уделяется внимание выявлению взаимосвязей между формируемыми региональными властями стратегиями развития и реальными показателями эффективности деятельности органов государственной власти [3; 8; 9, с. 69–70; 12, с. 73].

Внешняя простота методик сравнительного анализа, позволяющих строить балльные оценки, частные и сводные рейтинги по достаточно широкому кругу показателей привели к широкому и довольно вольному их использованию как региональными властями, так и различными общественными организациями. Так, Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в последнее время в сборниках «Регионы России. Социально-экономические показатели» сопровождает значения показателей рангами регионов [14]. Параллельно с Росстатом агентство «РИА Рейтинг» рассчитывает сразу три рейтинга по результатам развития в текущем году: «Рейтинг российских регионов по качеству жизни» [16], «Рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ» [17], «Ипотечный рейтинг регионов» [15]. А рейтинговое агентство «Эксперт РА» каждый год публикует «Инвестиционные рейтинги регионов России» [7].

Основная идея рейтинговых методов состоит в возможности построения относительно простыми средствами упорядоченных оценок сравнительного положения регионов РФ [13, с. 47]. В большинстве конкретных подходов формируются однородные массивы региональных показателей, затем они нормируются в целях обеспечения корректности межрегиональных сопоставлений и на построенных таким образом наборах региональных индикаторов по определенным правилам осуществляются сравнения. Они производятся в непрерывной или целочисленной шкале (последние принято называть ранговыми сравнениями, когда на основе упорядоченных зна- чений индикаторов регионам присваиваются соответствующие места (ранги) среди всей совокупности регионов). Рейтинги могут быть локальными (частными, по отдельным индикаторам), или сводными (комплексными) – по совокупности индикаторов. При проведении комплексных сравнений отдельным индикаторам экзогенно могут быть заданы определенные веса, отражающие их неравнозначность между собой.

Для отдельного региона, решающего задачу проведения мониторинга, использование рейтинговой технологии неприемлемо, так как проведение сравнений по отдельным муниципальным образованиям приводит к невозможности интерпретации результатов.

Другой проблемой проводимых оценок является отбор показателей, включаемых в исследование. Выбор демографических, структурных, инфраструктурных показателей должен определяться, прежде всего, спецификой территории, точнее, доминирующими в экономике этих территорий проблемами. У большинства частных показателей есть свои недостатки. Так, инфраструктурные показатели критикуются за неадекватность отражения реальной действительности, поскольку имеющиеся данные, как правило, не учитывают возраст, загрузку различных элементов инфраструктуры, возможности использования инфраструктуры одних регионов (например, университетов, больниц) жителями и фирмами из других мест.

Один из вопросов, который приходится решать при выборе показателей для диагностики ситуации в регионах: сколько (по количеству) индикаторов надо анализировать?

Критерием принятия решения о числе используемых индикаторов, целесообразности расчета интегрального показателя должна являться возможность ясной и более или менее однозначной интерпретации полученных результатов [11].

Ранее автором проведен анализ социальноэкономического развития территории Волго-Ах-тубинской поймы и выделены основные проблемы развития этого региона [20]. Результаты проведенного анализа являются основой для формирования системы показателей и построения интегрального показателя социально-экономического развития слабоустойчивых СПХ.

Автором предлагается следующая система показателей, характеризующая социально-экономическое развитие социоприродохозяйственных слабоустойчивых систем, которая содержит четыре блока индикаторов (см. таблицу).

Таблица

Система показателей социально-экономического развития СПХ систем

|

Демографические характеристики территории |

Территория, урбанизация территории |

Экономические характеристики |

Социальные характеристики |

|

|

|

|

Примечание. Составлено автором.

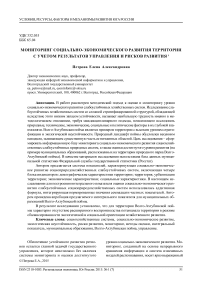

Частные индикаторы сгруппированы в четыре группы, каждая из которых отражает один из ключевых факторов социально-экономического развития слабоустойчивых СПХ:

-

1) первая группа содержит индикаторы, характеризующие демографическое состояние территории, так как именно они определяют состояние и перспективы развития любой социальноэкономической системы. Тенденции рождаемости, миграций и смертности оказывают более существенное влияние на развитие экономики, чем любая другая сложившаяся система (общественных отношений, финансовая и др.) ( R 1);

-

2) вторая группа содержит показатели, отражающие состояние территории и степень урбанизации, что является одним из негативных факторов, приводящих к деградации основного природного ресурса территории ( R 2);

-

3) третья группа показателей демонстрирует состояние экономики территории, его инвестиционной сферы ( R 3);

-

4) четвертая группа – это характеристики социального состояния СПХ (среднедушевые расходы местных бюджетов на социальную инфраструктуру).

Интегрирование вышепредставленных показателей, определяющих состояние слабоустойчивой хозяйственной системы, возможно с помощью рейтинговой оценки, в которой относительные показатели позиционируются по единой процедуре. Так как рейтинг представляет собой многобалльную систему оценки какой-либо деятельности или состояния, то необходимо построить рейтинговую шкалу, учитывающую особенности распределения значений показателей по объектам наблюдений для каждого блока факторной модели. Автором предлагается следующая методика иерархической рейтинговой оценки социально-экономического развития социоприродохозяйственных систем.

Для построения интегрального показателя, как показано выше, рейтинговая технология приводит к плохо интерпретируемым результатам, поэтому использовалась процедура нормирования значений максиминным методом:

Z i = X ' min , (1)

max min где X – текущее значение показателя; Xmin и Xmax – минимальное и максимальное значение по показателю.

Итоговое значение по каждой группе рассчитывалось по следующей формуле:

где Zj – нормализованное значение показателя.

Агрегирование итоговых значений по каждой группе, как и нормализация значений частных индикаторов, может проводиться разными способами.

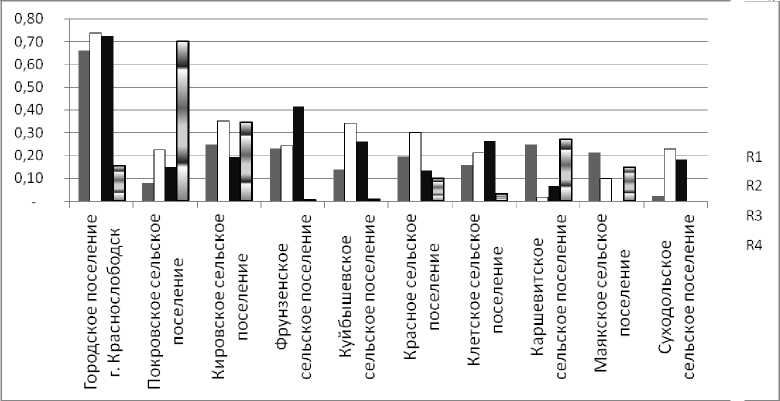

В настоящем исследовании для построения интегрального показателя оценки социально-экономического развития слабоустойчивых социоп-риродохозяйственных систем использовалась аддитивная формула. Итоговый интегральный показатель равен сумме итоговых значений по каждой группе:

R = R 1+ R 2+ R 3+ R 4, (3)

Результаты апробации предлагаемого интегрального показателя для муниципальных образований Волго-Ахтубинской поймы представлены на рисунках 1 и 2. Расчеты выполнены по данным Федеральной службы государственной статистики [4].

Соотношение приведенных на рисунке 1 оценок показывает, что для территории Волго-Ахтубинской поймы не соблюдается основной принцип устойчивости регионального хозяйства с позиций пространственной экономики. Устойчивость предполагает длительность сохранения условий эффективного расширенного воспроизводства потенциала территории в режиме сбалансированности экологической и социальной ориентации [19, с. 62]. Пропорции индикаторов где Ri – итоговое значение по каждой группе показателей.

Рис. 1. Значения отдельных элементов интегрального показателя социально-экономического развития СПХ систем, 2012 г.

Рис. 2. Интегральный показатель социально-экономического развития поселений на территории Волго-Ахтубинской поймы, 2012 г.

R 1 – R 4 свидетельствуют о несбалансированной структуре территориальной социохозяйственной системы.

Таким образом, хозяйственным центром территории Волго-Ахтубинской поймы является город Краснослободск (см. рис. 2). Сельские поселения характеризуются значительно более низким уровнем социально-экономического развития. Для всех поселений природного парка характерны низкие показатели экономической деятельности, что соответствует статусу природоохранной территории. Наиболее важной проблемой остается урбанизация территории и застройка участков, которые отнесены к охраняемой зоне, что запрещено всеми нормативными документами. В большинстве поселений Волго-Ахтубинской поймы наблюдается миграционный прирост населения и увеличение жилищного строительства при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры, что в будущем может составить еще один фактор неустойчивости данной социохозяйственной природной системы.

Список литературы Мониторинг социально-экономического развития территории с учетом результатов управления и рисков развития

- Алексеева, Т. А. Экологическое состояние водоемов Волго-Ахтубинской поймы/Т. А. Алексеева//Вестник Астраханского государственного технического университета. -2007. -№ 4. -С. 121-124.

- Анализ экологических последствий эксплуатации Волгоградского водохранилища для сохранения биоразнообразия основных водно-болотных территорий Нижней Волги/И. В. Землянов //Отчет о НИР ФГУ «ГОИН», 2010. -675 c.

- Анализ эффективности природовосстановительных проектов в эколого-экономической системе «Волжская ГЭС -Волго-Ахтубинская пойма»/А. А. Воронин //Управление большими системами. -2014. -№ 52. -С. 133-147.

- База данных муниципальных образований. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst18/DBInet.cgi#1. -Загл. с экрана.

- Бараков, В. С. Модернизация экономики регионов России: факторы, оценка и мониторинг результатов: автореф. дис.... канд. экон. наук/Бараков Владислав Сергеевич. -Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2014. -26 с.

- Васильева, М. В. Совершенствование управления экономикой регионов на основе применения методики сравнительной комплексной оценки эффективности деятельности органов государственной власти и местного самоуправления/М. В. Васильева. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.uecs.ru/uecs-36-122011/item/956-2012-01-13-06-40-48. -Загл. с экрана.

- Инвестиционные рейтинги регионов России. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.raexpert.ru/rankings/#r_1108. -Загл. с экрана.

- Калинина, А. Э. Интегральная многофакторная оценка эффективности управления регионом в условиях модернизационных преобразований российской экономики и развития информации/А. Э. Калинина, А. Ф. Соколов. -Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2012. -36 с.

- Калинина, В. В. Информационная база мониторинга и оценки эффективности деятельности органов региональной исполнительной власти/В. В. Калинина, А. В. Шевандрин//Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3, Экономика. Экология. -2013. -№ 1 (22). -С. 65-71.

- Петрова, Е. А. Комплексная методика мониторинга и оценки информационного развития региона/Е. А. Петрова//Регионология. -2007. -№ 4. -С. 259-268.

- Петрова, Е. А. Методические вопросы оценки развития электронного правительства: международный и российский опыт/Е. А. Петрова//Власть. -2013. -№ 3. -С. 35-39.

- Петрова, Е. А. Развитие системы управления регионом в условиях становления «экономики знаний»/Е. А. Петрова, А. А. Денисова//Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3, Экономика. Экология. -2012. -№ 1 (20). -С. 67-74.

- Петрова, Е. А. Теоретико-методические подходы к анализу социально-экономического развития региона и межрегиональные сопоставления: российский и зарубежный опыт/Е. А. Петрова//Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3, Экономика. Экология. -2013. -№ 1 (22). -С. 46-55.

- Регионы России. Социально-экономические показатели. 2014: стат. сб./Росстат. -М., 2014. -900 с.

- Рейтинг регионов по доступности покупки жилья по ипотеке. Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.riarating.ru/regions_rankings/20140806/610625360.html. -Загл. с экрана.

- Рейтинг российских регионов по качеству жизни. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.riarating.ru/infografika/20141222/610641471. html. -Загл. с экрана.

- Рейтинг социально-экономического положения регионов -2014. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.riarating.ru/infografika/20140523/610617608.html. -Загл. с экрана.

- Рудский, В. В. Категория экологического риска в географических исследованиях/В. В. Рудский//Фундаментальные исследования. -2013. -№ 10. -С. 3153-3156.

- Трубина, В. С. Устойчивое пространственное развитие региональной хозяйственной системы: теоретические аспекты/В. С. Трубина//Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3, Экономика. Экология. -2009. -№ 1. -С. 57-62.

- Шевандрин, А. В. Методика мониторинга и оценки уровня социально-экономического развития социохозяйственных слабоустойчивых природных систем (на примере территории Волго-Ахтубинской поймы)/А. В. Шевандрин, Е. А. Петрова, А. А. Воронин//Фундаментальные исследования. -2014. -№ 11-10. -С. 2233-2237.