Мониторинг трещинных вод на участке строительства подземной исследовательской лаборатории в Красноярском крае

Автор: Озерский Д. А., Тесля В. Г., Печатников В. А., Смирнов К. Д.

Журнал: Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Техника и технологии @technologies-sfu

Рубрика: Исследования. Проектирование. Опыт эксплуатации

Статья в выпуске: 8 т.17, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье обоснована необходимость проведения глубинного мониторинга подземных вод на участке строительства подземной исследовательской лаборатории (ПИЛ) как подземного горного сооружения, не связанного с добычей полезных ископаемых. Рассмотрены системы скважинных исследований на аналогичных объектах, а также описана схема построения установки для скважинных нагнетаний и мониторинга собственной разработки. При минимальном переоснащении она позволяет выполнять опытно-фильтрационные работы методом нагнетаний для поиска водопроводящих трещин в массиве или проводить длительные откачки с малыми расходами мембранными насосами для отбора проб подземных вод. Реализация данных схем позволила изучить глубокую скважину на Енисейском участке и выделить в ней проницаемые трещинные коллекторы. При этом оценка изученных зон позволила отнести породы к слабопроницаемым и водонепроницаемым.

Подземная исследовательская лаборатория, мониторинг подземных вод, метод нагнетаний

Короткий адрес: https://sciup.org/146282945

IDR: 146282945 | УДК: 550.8.028

Текст научной статьи Мониторинг трещинных вод на участке строительства подземной исследовательской лаборатории в Красноярском крае

Цитирование: Озерский Д. А. Мониторинг трещинных вод на участке строительства подземной исследовательской лаборатории в Красноярском крае / Д. А. Озерский, В. Г. Тесля, В. А. Печатников, К. Д. Смирнов // Журн. Сиб. федер. ун-та. Техника и технологии, 2024, 17(8). С. 1007–1018. EDN: ZVBRIA но часть объема, составляющая потери потока, всегда неминуемо попадает в водоемы или подземные водоносные горизонты. Сама структура подземного потока может быть не полностью изучена, и в этом случае о потерях дренажных вод вообще не известно.

Водопонижение также достаточно сильно влияет на качество подземных водоносных горизонтов. Разработки горных предприятий, так или иначе, изменяют стационарные условия, в которых водоносные горизонты существовали достаточно продолжительное время, и изменения динамики и скоростей, связанные с развитием искусственных контуров стока, сказываются на водности и напоре в пластах. Особенно данное воздействие выражено на территориях с подработанными напорными водами. Они вызывают затруднения при отработке и экзогенезе в ближайших локализациях контуров горных выработок.

В связи с этим законодательно установлено, что каждый субъект недропользования обязан вести контроль за подземными водами и их качеством независимо от стадии геологического изучения (ГИН), размеров горных выработок или опасности полезного ископаемого (субстрата захоронения в подземных сооружениях, не связанных с добычей).

В отношении постановки задач мониторинга для подземных сооружений, связанных с захоронением радиоактивных отходов, его цели в отношении подземных вод являются определяющими, так как именно их течение является основным возможным транспортом радиоактивных веществ от объекта на периферию. Именно расстояние, которое расчетный загрязнитель может преодолеть по направлению течения в горизонте, является, по сути, главным оценочным параметром при лицензировании участка недр и при обосновании безопасности такого объекта на всех стадиях его геологического изучения. В связи с этим участки, лицензируемые в органах Роснедра, для целей захоронения изначально обладают совокупностью функций и параметров, которые определяются как «естественный барьер безопасности». Другими словами, геологи предлагают для такой деятельности участки с низкими фильтрационными параметрами, ничтожной обводненностью и с наиболее простой литологией. В таких массивах подземные воды обычно приурочены к трещинным коллекторам или системам несвязанных трещин, что потенциально защищает природу от деятельности по захоронению.

В то же время данный подход максимально усложняет работу гидрогеологов на таких участках. Все классические фильтрационные опыты и расчеты притоков в выработки, подсчеты запасов эволюционируют в сложнейшие мероприятия на скважинах глубокого заложения. Применительно к участку строительства подземной исследовательской лаборатории в Красноярском крае это глубины 500 и более м. Фильтрационные свойства водовмещающей породы в районе участка «Енисейский» во многом определяются трещиноватостью, связанной с основными структурными элементами: разрывными нарушениями (представленными преимущественно зонами дробления) и дайками [3].

Специфика наблюдений и опробования подземных вод в кристаллических породах

Усложнение контрольных мероприятий по мониторингу подземных вод выражено в практическом отсутствии аппаратуры, способной бесперебойно работать на глубинах до 700 м в скважинах диаметром NQ (76 мм) и HQ (96 мм). В данном случае необходимо проектирование и эксплуатация достаточно развитых, технически сложных установок на основе пакерной технологии [4].

Пакеры успешно применяются на многих объектах добычи полезных ископаемых, однако в подавляющем большинстве случаев работы с ними выполняются буровыми бригадами параллельно со скважинным бурением. Для задач регулярного мониторинга требуется осуществление периодических спускоподъемных операций, поэтому использование для этой задачи буровой машины неэффективно (при относительно небольшом количестве мониторинговых скважин).

Для определения проницаемости и отбора из глубоколежащих проводящих трещин проб подземных вод требуется использовать более сложную пакерную установку, так называемый двойной пакер, который может обеспечить нагнетание и откачку как со всего разреза слабо-или относительно непроницаемых пород, так и с единичных трещин.

Гидрогеологические условия Енисейского участка, на котором планируется строительство подземного объекта – подземной исследовательской лаборатории, первично изучены до глубины 700 м. Массив недр характеризуется весьма низкой проницаемостью в пределах целевого горизонта и смежных с ним частях разреза, блоковой структурой водопроводящих трещинных зон с отсутствием или затрудненным водообменом между ними. В разрезе доминируют гнейсы и долериты архейского возраста, перекрытые с поверхности, в которой развит локально обводненный горизонт мощностью до 40 м, осадочными отложениями четвертичного периода. Зона региональной трещиноватости распространена до глубин 100–150 м и практически полностью угасает к 230–250 м от поверхности. В ней определена относительно водоносная зона экзогенной трещиноватости раннеархейских пород. Нижележащий слой имеет свойства водонепроницаемой зоны в раннеархейских породах [2]. Описание разреза выполнено по данным 50-метровых поинтервальных пакерных откачек, что в целом соответствовало задачам поисково-оценочной стадии ГИН.

Задачи регулярного мониторинга не позволяют вести работу с указанной детальностью, и проработка разреза на глубинах заложения объекта определяет необходимость контроля трещинных вод в 10-метровых и меньших интервалах, так как на определение водопроводимости в них влияют не только фильтрационные свойства геологических элементов, но и отклик всего изолированного массива [2]. Конструктивное решение скважин включает обсадку трубами только для участков пород, склонных к обрушению и требующих перекрытия, – от устья скважин до отметок 200–250 м [1].

В целом постановка наблюдений за режимом подземных вод и отбором проб из трещин определяется следующей последовательностью операций на скважине с использованием установки для скважинных нагнетаний и мониторинга: поиск проводящих трещин нагнетаниями – определение напоров в них – попытка откачек для отбора проб (одновременно можно проводить наблюдения за понижением и восстановлением) – установка логгеров для долговременных наблюдений за уровнем. При этом необходимо понимать, что существуют ограничения по отбору проб из трещин, не обладающих напором и не достигающих уровней выше 100 м от поверхности, так как водоподъемные насосы таких диаметров не производятся, а водоотдача трещин настолько мала, что заложенная надежность насосов не соответствует условиям.

Тем не менее в ИБРАЭ РАН была разработана установка для скважинных нагнетаний и мониторинга, на которую возложена задача отработки методики отбора проб и ведения режима подземных вод в трещинных коллекторах для мониторинга воздействий подземного сооружения.

Мировой опыт наблюдений за ПИЛ и ПГЗРО (Швеция и Финляндия) с использованием пакерной технологии

Низкопроницаемые скальные массивы, выбираемые для размещения площадок ПИЛ и ПГЗРО во всем мире, характеризуются неоднородностью гидрогеологических свойств вмещающих пород в плане и разрезе, обусловленной блоковым строением массива с отсутствием или затрудненной гидравлической связью между блоками. Вследствие этого в каждом из блоков могут формироваться свои напоры, отличающиеся в разрезе на десятки метров. Исследовательская скважина, пробуренная в подобном массиве, связывает разобщенные системы трещин и создает условия для перетекания подземных вод из одних блоков в другие. Установившийся уровень в стволе скважины является усредненной величиной, не имеющей конкретной принадлежности. Также является осредненным химический состав подземной воды в стволе скважины.

Такие условия исключают изучение гидродинамических и гидрохимических свойств массива в общем стволе скважины и диктуют необходимость поинтервальных исследований путем изоляции изучаемых интервалов от остального ствола скважины. Основной целью поин-тервальных исследований является выделение наиболее проницаемых интервалов разреза для последующего долговременного мониторинга этих зон.

Поинтервальные исследования в глубоких скважинах на объектах ПИЛ и ПГЗРО в Швеции и Финляндии осуществляются с применением дифференциальной расходометрии (преимущественно в Финляндии) и нагнетаний с постоянным напором в изолированные интервалы [4]. В результате исследований в скважинах выделяются до 10 наиболее проницаемых интервалов для последующего многоуровневого мониторинга.

Одновременный мониторинг нескольких интервалов разреза в одной скважине осуществляется с использованием мультипакерных установок, состоящих из нескольких пакеров с регулируемым расстоянием между ними. Монтаж пакеров, число которых может достигать 10 шт., осуществляется на нержавеющих штангах диаметром 16 мм с резьбовыми соединениями. Гидравлическая связь с межпакерными пространствами обеспечивается с помощью полиамидных трубок диаметром 6/4 мм, присоединяемых к патрубкам, вмонтированным в тело пакера. Число таких патрубков в пакерах, соответственно, полиамидных трубок, увеличивается снизу вверх.

Контроль уровней в интервалах осуществляется с помощью датчиков, опускаемых в пластиковые трубки диаметрами 25–63 мм, к нижним концам которых присоединены полиамидные трубки соответствующего интервала. Пластиковые трубки размещаются в обсадной колонне большого диаметра (до 200 мм), длина которой может достигать 100 м [5].

Следует отметить, что на зарубежных объектах-аналогах все глубокие геологоразведочные скважины после выполнения своего основного предназначения переводятся в мониторинговые, поэтому их проект предусматривает телескопическую конструкцию с увеличенным диаметром обсадной колонны для последующего размещения трубок мониторинга.

Помимо наблюдений за уровнями мультипакерные системы позволяют осуществлять гидрохимический мониторинг интервалов разреза. Откачки из интервалов осуществляются с помощью двухклапанных или мембранных насосов диаметром 20–40 мм, размещаемых в пластиковых трубках. При значительной разнице напоров в разрезе откачки осуществляются из интервалов, обладающих наибольшими напорами, что гарантирует отбор образцов пласто-– 1011 – вой воды, а не смеси вод с различных интервалов. Как правило, число таких интервалов не превышает двух в одной скважине.

Расходы откачек из интервалов составляют 0,3–14 л/ч, а их продолжительность для достижения требуемых критериев к отбору образцов воды может достигать нескольких недель [6].

Наряду с откачками на мультипакерных установках на зарубежных объектах-аналогах практикуется использование специализированных установок для отбора проб из заданного интервала. В частности, в компании Posiva (Финляндия) применяется оборудование PAVE (Pressurized water sampling equipment), которое обеспечивает одновременный отбор до трех образцов воды из одного интервала объемом по 100–150 мл под давлением точки отбора, что важно для анализа газового состава воды [7]. Применение такого оборудования требует временного демонтажа мультипакерной системы.

Компоновка установки для скважинных нагнетаний и мониторинга для Енисейского участка

Общепринятая методика поинтервальных исследований проницаемости скальных пород на участках размещения ПИЛ и ПГЗРО базируется на нагнетаниях воды в изолированные интервалы с постоянным давлением. Для реализации методики применяются сложные установки, специально разрабатываемые для этих целей. Установки изготавливаются в единичных экземплярах, а наиболее ответственные узлы таких установок разрабатываются индивидуально.

При создании такой установки для Енисейского участка появляются определенные сложности. Основными узлами специализированных установок для нагнетаний служат двойной пакер с регулируемым расстоянием между надувными элементами и гидравлической связью с подпакерным пространством, блок датчиков давления для контроля давлений в трех зонах скважины, отсечной клапан для изоляции интервала от столба воды в скважине, расходомер сверхмалых расходов и регулятор давления нагнетания. Все оборудование рассчитывается на применение в скважинах глубиной 1000 м и более.

Наиболее ответственные узлы установок, такие как двойной пакер специальной конструкции и отсечной клапан, в готовом виде не представлены на российском рынке, поэтому их разработка и изготовление потребуют значительного времени. Кроме того, установка для нагнетаний не приспособлена для многозонного мониторинга, что требует создания отдельной системы мониторинга.

В связи с этим на начальном этапе исследований принято решение о создании комбинированной установки, с помощью которой можно выполнять нагнетания в изолированные интервалы и использовать для мониторинга подземных вод, варьируя схемой подключений по необходимости.

Основным методом исследований фильтрационных свойств слабопроницаемых пород является метод нагнетаний воды в изолированный интервал разреза с постоянным давлением с фиксацией изменяющегося расхода. Общим способом нагнетаний воды в изолированный интервал является вытеснение воды из напорной емкости сжатым воздухом или инертным газом при поддержании постоянного давления воздуха в напорной емкости.

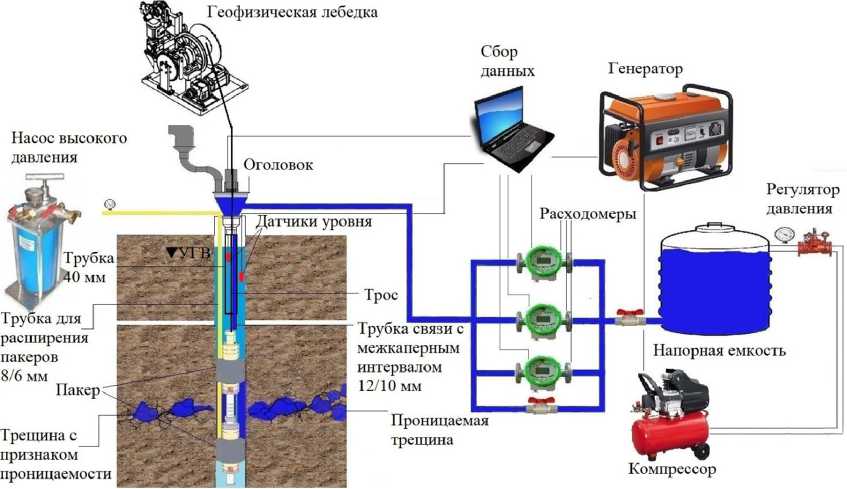

Принципиальная схема оборудования и обвязки скважины для поинтервальных исследований на Енисейском участке представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема оборудования скважины для поинтервальных исследований

Fig. 1. Scheme of borehole equipment for interval studies

Сжатый воздух от компрессора нагнетается в напорную емкость, заполненную чистой водой, перед которой установлен регулятор давления «после себя», поддерживающий постоянство заданного давления в емкости. Выдавливаемая из емкости вода подается на блок расходомеров, оснащенных устройствами считывания и передачи информации на ноутбук для хранения, визуализации и контроля параметров расхода.

После расходомеров вода направляется в межпакерный интервал по колонне пластиковых труб Д=40 мм, нижний конец которой соединен с полиамидной трубкой, гидравлически связанной с межпакерным интервалом. Колонна пластиковых труб предназначена для размещения в ней регистратора уровня. Она состоит из отрезков ПВХ-труб длиной 2,5 м с резьбовым соединением. Колонна труб при монтаже крепится стяжками к тросу лебедки.

Поскольку нагнетание воды производится под избыточным давлением, пластиковая колонна оборудована герметизирующим оголовком. Оголовок снабжен сальниковым узлом для герметизации кабеля регистратора уровня и комбинированным воздухоотводным клапаном, выпускающим воздух из колонны при нагнетании воды и впускающим его при восстановлении уровня.

Длина колонны пластиковых труб составляет 90 м, что обеспечивает достаточную величину понижения уровня при откачках. Перемещение двухпакерного снаряда по скважине осуществляется за счет наращивания или изъятия полиамидной трубки отрезками по 50 м после демонтажа колонны ПВХ-труб.

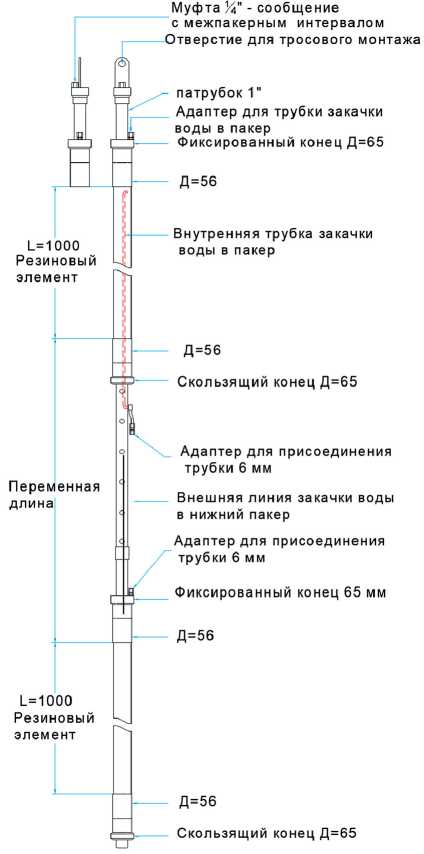

Двухпакерный снаряд изолирует интервал исследований от остальной части скважины путем расширения эластичных элементов. Расстояние между пакерами может быть любым и регулируется с помощью резьбовых трубок и длины полиамидной трубки между пакерами, по которой передается давление для расширения нижнего пакера.

В глубоких скважинах, заполненных водой, для расширения пакеров используется вода, поскольку это не требует создания высоких давлений. Вода в пакеры нагнетается с помощью специального высоконапорного ручного насоса по полиамидной трубке диаметром 6–8 мм, выдерживающей значительные давления. Полиамидная трубка намотана на гидравлический барабан, оснащенный поворотным механизмом, выход которого присоединен к нагнетательной линии ручного насоса.

Помимо регистратора уровня в пластиковой колонне, контролирующего уровень в межпакерном интервале, второй аналогичный регистратор устанавливается в надпакерном простран- стве для контроля уровня при нагнетаниях с целью оценки степени изоляции исследуемого интервала. Регистратор уровня в пластиковой колонне оборудован средствами передачи и визуализации данных в онлайн-режиме для оперативной качественной оценки проницаемости

Puc. 2. Cxeма двухпакетного снаряда

Fig. 2. Scheme of a double-packers plant

интервала исследований.

Спуск двухпакерного снаряда в скважину и его перемещения вдоль ствола в процессе исследований осуществляется с помощью геофизической лебедки, оборудованной счетчиком глубины спуска.

Основой двухпакерного снаряда для установки стал промышленный двойной пакер с нерегулируемым межпакерным расстоянием, производимый бельгийской фирмой GEOPRO, имеющей представительство в России. Для целей поинтервальных нагнетаний ИБРАЭ РАН был модернизирован пакер для дальнейшего регулирования межпакерного интервала и его гидравлической связи с поверхностью с помощью полиамидной трубки.

Эластичные элементы пакера изготовлены из натурального каучука с армированием, что обеспечивает надежное прилегание к стенкам скважин. Работоспособность пакеров гарантируется при больших избыточных давлениях расширения, достигающих 10 МПа. В комплекте с пакерами поставляется высоконапорный ручной насос для закачки в них воды с целью расширения. Все металлические элементы пакерного снаряда изготовлены из нержавеющей стали. Схема двухпакерного снаряда показана на рис. 2.

Расстояние между пакерами изменяется за счет наращивания межпакерных тру- бок, в качестве которых используются алюминиевые трубы с муфтовым соединением Д=32 мм. В соответствии с длиной межпакерных труб устанавливается отрезок полиамидной трубки 6/3 мм, гидравлически соединяя оба пакера для закачки воды с целью расширения.

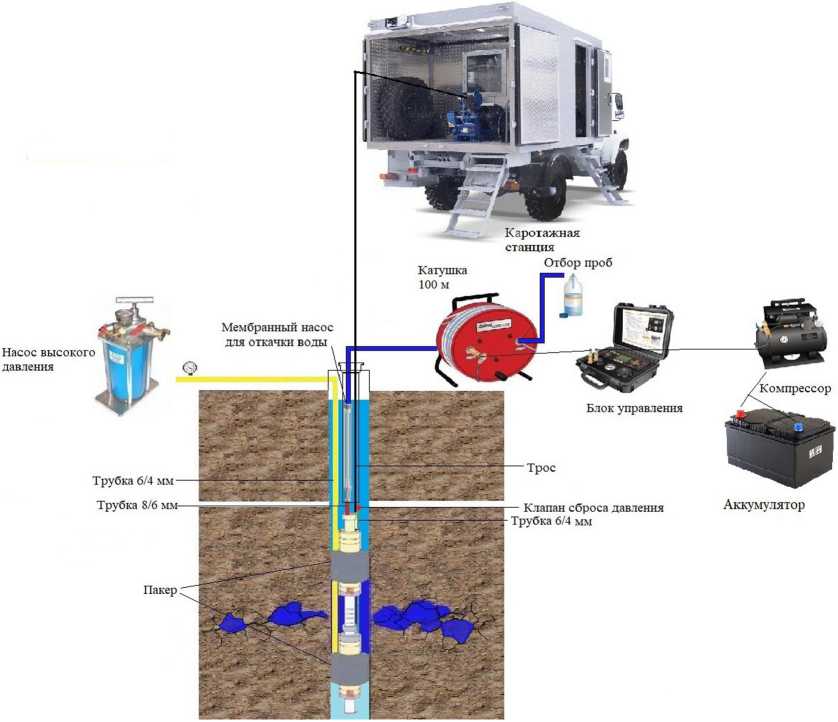

Для целей гидрохимического мониторинга представленный на рис. 2 снаряд может использоваться для откачек воды из межпакерного интервала с помощью мембранных или двухклапанных насосов.

Что касается мониторинга уровней, то для этой цели двухпакерный снаряд целесообразно дополнительно модернизировать, снабдив его трубкой связи с подпакерным интервалом. Это обеспечит одновременный мониторинг трех интервалов скважины, длина которых может регулироваться в широких пределах. При существующей конструкции глубоких скважин на Енисейском участке одновременный мониторинг трех интервалов является предельным числом, что обусловлено малым диаметром обсадной колонны. Схема оборудования мониторинговой скважины представлена на рис. 3.

Рис. 3. Схема оборудования скважины для мониторинга уровней и откачек

Fig. 3. Borehole equipment scheme for levels and pumping monitoring

Обсуждение результатов скважинных нагнетаний

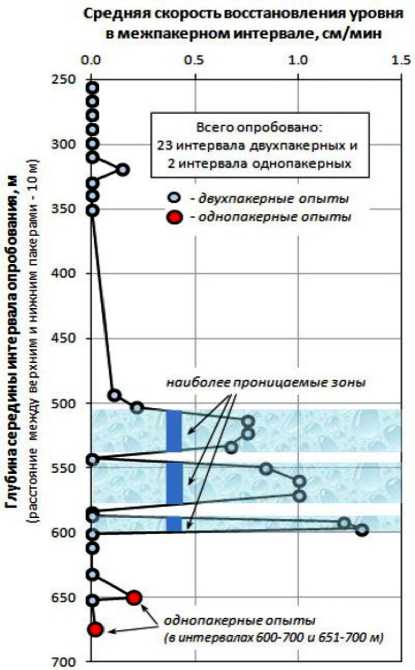

Наиболее ответственным мероприятием в постановке мониторинговых исследований в глубоких скважинах, как уже было сказано, является определение трещинных интервалов, имеющих признаки фильтрации. Такая работа проводится в скважинах Енисейского участка глубиной до 700 м с использованием установки для скважинных нагнетаний и мониторинга. Конструкция скважин позволяет проводить данные опытно-фильтрационные работы начиная с глубины 250 м – глубины установки обсадной трубы скважины, препятствующей вывалам породы в верхней дезинтегрированной части массива [1].

Рис. 4. Реакции на нагнетания в глубоких интервалах скважины Енисейского участка

Fig. 4. Reactions to injections in deep intervals of the borehole of the Yeniseisky site

На рис. 4 представлен результат нагнетаний в скважину Р-8 для определения наиболее проницаемых интервалов (построения В. А. Зуева). Данный вид исследований позволил установить несколько трещин или их систем с признаком проницаемости, находящихся на достаточно больших глубинах, ниже уровней заложения объекта. При этом большая часть ствола характеризуется отсутствием реакции в принципе, притом что ранее для всего ствола получены коэффициенты фильтрации обобщенным методом.

При этом необходимо уточнить, что полученные реакции трещинных вод на возбуждение достаточно слабые и выражаются в долях единицы – первых единицах см/мин поглощения воды коллектором. Для сравнения – при аналогичных ОФР в Финляндии динамика изменений составляла десятки сантиметров в минуту. Данные расходы позволяют относить породы к слабопроницаемым.

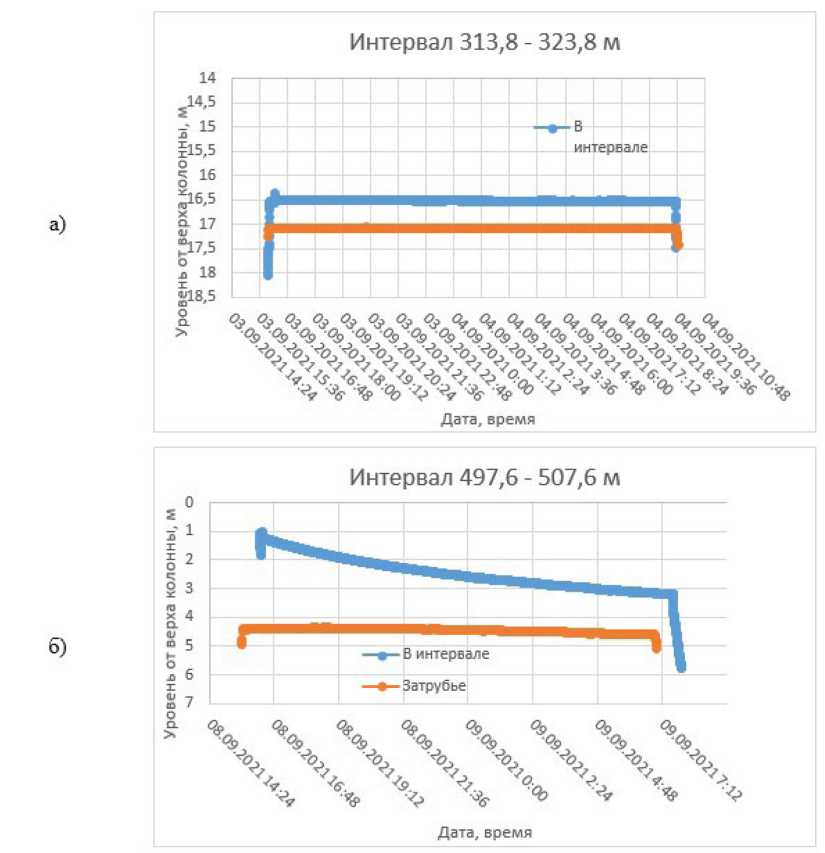

К характерным графикам опытов следует отнести зависимости, представленные на рис. 5.

График на рис. 5а демонстрирует непроницаемость пород, характерную для верхней части разреза, когда отсутствует реакция на нагнетание в изучаемом интервале (голубая линия), но также не происходит изменений и в затрубном интервале выше раздутого пакерного элемента, повышение уровня в котором обеспечено поршневым эффектом либо доливом воды в скважину. На рис. 5б представлен интервал, который отреагировал на повышенное давление постепенным снижением уровня. При этом реакция всей толщи над пакером также минимальна для всей толщи выше 497,6 м.

Первичный обсчет параметров фильтрационной проницаемости выделенных трещин позволил установить примерные дебиты откачек для отбора проб и предварительной прокачки

Рис. 5. Характерные графики наблюдений за уровнем воды в изолированных трещинах и затрубном пространстве

Fig. 5. Typical graphs of observations of water level in isolated fractures and annular space с целью обновления воды в системе отбора – 0,9–1,5 л/час. Это исключительно малый объем для водоподъемного оборудования, однако подбор режима мембранного насоса позволил получить необходимый дебет на устье скважины.

Выводы

Экологический и гидрогеологический мониторинг в системе наблюдений за состоянием недр на участке строительства подземной исследовательской лаборатории необходимо проводить в том числе на глубинах заложения сооружения. С учетом сложности задачи контроля и отбора проб в скважинах необходимо использование специальных средств. Установка для скважинных нагнетаний и мониторинга, разработанная в ИБРАЭ РАН, позволила выделить мониторинговые интервалы на глубинах 250–700 м и провести первичные опытнофильтрационные работы в них. Дальнейшее развитие и модернизация установки направлена на повышение надежности системы в части проведения длительных откачек из изучаемых интервалов с малыми расходами и отбором пробы из изолированных трещин.

Список литературы Мониторинг трещинных вод на участке строительства подземной исследовательской лаборатории в Красноярском крае

- Гупало В. С., Казаков К. С., Коновалов В. Ю., Неуважаев Г. Д., Озерский Д. А. Анализ подходов к консервации и ликвидации скважин на участке недр «Енисейский» (Красноярский край, Нижнеканский массив). Радиоактивные отходы. 2020, 4(13), 30-41. DOI: 10.25283/2587-9707-2020-4-30-41. .

- Озерский А. Ю., Полякова Е. Г. История, результаты и проблемы геологического изучения Енисейского участка для захоронения радиоактивных отходов. Радиоактивность и радиоактивные элементы в среде обитания человека. Томск, 2021, 1, 443-447. .

- Расторгуев А. В., Неуважаев Г. Д., Смирнов К. Д. Интерпретация опытно-фильтрационных работ из несовершенных скважин в слабопроницаемом скальном массиве с учетом потока в стволе совершенной наблюдательной скважины на примере участка «Енисейский». Радиоактивные отходы. 2021, 3(16), 61-71. DOI: 10.25283/2587-9707-2021-3-61-71. .

- Тесля В. Г., Расторгуев А. В. Особенности планирования детального изучения гидродинамических и гидрохимических свой-ств участка «Енисейский» Нижнеканского массива. Радиоактивные отходы. 2020, 4(13), 58-70. DOI: 10.25283/2587-9707-2020-4-58-70. .

- Göran Nyberg, Eva Wass. Oskarshamn site investigation Groundwater Monitoring Program. P-09-67, SKB, 2009.

- Petteri Pitkänen et all. Results of Monitoring at Olkiluoto in 2008. Hydrogeochemistry. Working Report 2009-44, Posiva, 2009.

- Representativity of Gas Samples Taken with the Pressurized Water Sampling System (PAVE) 1995-2004. Working Report 2005-55. Posiva, 2005.