Мониторинг запросов родителей детей с ОВЗ и инвалидностью о содержании психолого-педагогического сопровождения

Автор: Судакова Наталья Александровна, Быкадорова Нина Алексеевна, Черникова Нина Александровна, Шубина Анна Сергеевна

Журнал: Грани познания @grani-vspu

Статья в выпуске: 5 (70), 2020 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты исследования, проведенного с семьями, воспитывающими детей с ОВЗ и инвалидностью в Волгоградской области. Описаны демографические характеристики семей, выделены их актуальные запросы на оказание помощи. Определены наиболее актуальные для родителей формы и организационные условия оказания помощи.

Дети с овз, дети-инвалиды, психолого-педагогическое сопровождение семьи, инклюзивное образование, специальное обучение

Короткий адрес: https://sciup.org/148310517

IDR: 148310517 | УДК: 376.3

Текст научной статьи Мониторинг запросов родителей детей с ОВЗ и инвалидностью о содержании психолого-педагогического сопровождения

Эффективная организация системы поддержки семей, воспитывающих детей с ОВЗ и детей-инвалидов, невозможна без постоянного отслеживания запросов родителей об актуальном содержании помощи и получения обратной связи об эффектах, достигнутых в результате работы. В связи с этим в Волгоградской области регулярно проводятся систематические опросы семей, имеющих детей с инвалидностью и ОВЗ, с целью выявления потребностей таких семей в услугах и видах помощи. Так, в 2017 г. в подобном анкетировании принимали участие 1212 семей, имеющих детей-инвалидов. В тот период наиболее актуальные запросы родителей были связаны с получением помощи на этапе развития детей до поступления в школу (от 0 до 7 лет), т. к. это дает возможность максимально актуализировать ресурсы ребенка к моменту определения дальнейшего маршрута его обучения. Своевременное выявление таких детей и выстраивание системы их сопровождения в раннем и дошкольном возрасте позволит выстроить систему комплексной помощи, которая, в свою очередь, открывает для значительной части детей возможности своевременной социализации, включения в общий образовательный поток уже в дошкольном возрасте.

Современные исследования в области воспитания и обучения детей с особыми образовательными потребностями показывают, что включение таких детей в общество сопряжено со значительными трудностями. Социализация детей с ОВЗ и инвалидностью требует выполнения ряда социальноэкономических условий, основным из которых является получение качественного образования [3]. В то же время важнейшим агентом социализации особенных детей, включенным в процесс их реаби литации, является семья. Необходимость учета запроса семей, воспитывающих детей с ОВЗ и инвалидностью, признание семьи в роли субъекта, а не объекта оказания помощи, отмечена в ряде исследований [1]. Так, в работе Т.К. Ростовской и Я.В. Шимановской был выявлен ряд наиболее значимых проблем в системе оказания помощи семьям с особенными детьми в результате опросов родителей: недостаточный объем предоставляемой медицинской и правовой помощи, отсутствие информации у родителей о правах ребенка; недостаточное количество квалифицированных специалистов, которые бы вели работу с семьей; изолированность ребенка-инвалида от общества и сверстников, что сказывается на дальнейшем его развитии [5]. В исследованиях В.П. Мусиной показано, что привлечение родителей к обсуждению их потребностей и оценке оказанной помощи способствует формированию более активной позиции семьи по отношению к реабилитационному процессу ребенка [2].

Ответом на актуальные запросы стала разработка в Волгоградской области Комплекса мер по активной поддержке родителей детей-инвалидов для сохранения семейной среды развития и воспитания детей [5]. В 2019 г. Комплекс мер был представлен на грантовый конкурс, объявленный Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и получил финансовую поддержку. Основной целью предложенного Комплекса мер является создание условий для сохранения семейной среды развития и воспитания детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

К реализации мероприятий Комплекса мер привлечены ресурсный центр по оказанию ранней помощи на базе государственного бюджетного учреждения для детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной помощи, «Волгоградский областной центр психолого-медико-социального сопровождения» и 9 государственных образовательных организаций, подведомственных Комитету образования и науки Волгоградской области.

Центральным мероприятием комплекса мер выступила разработка и апробация комплексной программы психолого-педагогической и медико-социальной помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Программа нацелена на оказание профессиональной психолого-педагогической и медикосоциальной помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, предупреждение вторичных нарушений развития, профилактику внутрисемейных кризисов на фоне рождения ребенка с ОВЗ, а также на создание благоприятных условий для развития ребенка и обучения членов семьи с целью улучшения качества взаимодействия родителей с ребенком, повышения родительской компетентности. Программа регламентирует основные этапы, содержание и формы оказания помощи семьям, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

Реализации Комплекса мер предусматривала в качестве необходимого этапа разработку инструментов мониторинга потребностей семей, воспитывающих детей с ОВЗ и инвалидностью, в получении ими помощи, проведение мониторинга и анализ его результатов.

Проведение мониторинга было запланировано в два этапа: 1) на начальном этапе реализации Комплекса мер для выявления потребностей и ожиданий родителей; 2) на завершающем этапе реализации Комплекса мер для выявления итогов его реализации и определения дальнейших перспектив совершенствования системы помощи семьям. В данной статье будут описаны и проанализированы результаты первого этапа мониторинга.

Для проведения мониторинга была разработана анкета, которая содержала три блока вопросов:

-

1) блок вопросов демографического характера;

-

2) блок вопросов о содержании ожидаемой помощи;

-

3) блок вопросов об организации оказания помощи.

На первом этапе мониторинга в опросе приняли участие 143 респондента – родители, воспитывающие детей с ОВЗ и детей-инвалидов, проживающие на территории города Волгограда и Волгоградской области.

Анализ ответов респондентов на демографический блок вопросов

Среди опрошенных родителей матерей – 131 (92%), отцов – 12 (8%). Указанные цифры демонстрируют тенденцию большей включенности в лечение, воспитание, обучение детей с ОВЗ и инвалидностью именно матерей, в то время как отцы чаще выполняют функции финансового обеспечения семьи. В связи с этим одной из перспективных задач работы с семьями, воспитывающими детей с ОВЗ и инвалидностью, может быть более активное вовлечение отцов в процесс воспитания особенных детей.

Большая часть опрошенных – это родители в возрасте от 31 до 40 лет (60%). Тем не менее, достаточное количество родителей имеют возраст 20–30 лет (17%) и 41–50 лет (22%), выделена и группа родителей старше 51 года (1%). Таким образом, специалистам при планировании групповых занятий с родителями стоит подбирать содержание и формы работы с ориентацией на одновременное присутствие в группе разновозрастных родителей.

Большинство опрошенных родителей состоят в зарегистрированном браке (85%), оставшиеся 15% опрошенных не состоят в официальном зарегистрированном браке, во всех случаях – это женщины (разведенные, вдовы, не вступавшие в брак и пр.). Таким образом, стоит иметь в виду, что часть матерей воспитывают детей с ОВЗ и инвалидность в одиночку, что делает еще более актуальной необходимость их поддержки со стороны специалистов.

Значительная часть опрошенных родителей работают (56%), однако 44% респондентов не вовлечены в трудовую занятость, при этом на пенсии из них всего 2%. В абсолютном большинстве случаев неработающий родитель – это мать. Такая ситуация вызвана необходимостью матерей детей, воспитывающих детей с ОВЗ и инвалидностью (особенно в случае тяжелых форм заболевания), быть максимально включенными в уход за ребенком, его лечение, воспитание и развитие. Таким образом, часть матерей детей с ОВЗ и инвалидностью «выпадают» из активной социальной и профессиональной жизни, что может вести к психологическим проблемам самого родителя.

Большинство опрошенных родителей имеют высшее образование (40%), в том числе юридическое, педагогическое, экономическое. Значительная часть родителей имеет среднее специальное образование (34%). Часть родителей указали на наличие среднего образования (24%).

27% опрошенных родителей воспитывают одного ребенка (ребенка с ОВЗ или инвалидностью), оставшиеся 73% совмещают воспитание особенного ребенка с воспитанием нормативно развивающихся детей. Таким образом, для большинства семей в работе со специалистами может быть актуальным обсуждение проблем взаимодействия со здоровыми детьми, которые зачастую растут в условиях дефицита родительского внимания. При этом 30% опрошенных семей являются многодетными (воспитывают троих и более детей).

Анализ ответов респондентов на блок вопросов о содержании ожидаемой помощи

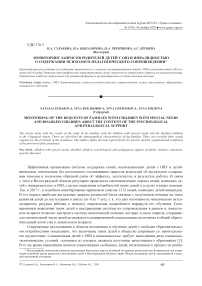

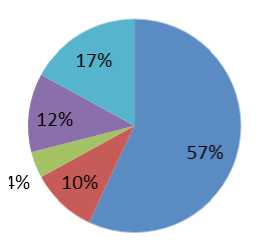

На рис. 1 (см. на с. 63) представлено распределение ответов респондентов по наличию у ребенка расстройств разного типа.

Данные рис. 1 (см. на с. 63) показывают, что спектр представленных расстройств достаточно широк, а распределение их по большей части равномерно. В близком диапазоне по частоте находятся расстройства речи (18%), ЗПР (17%), опорно-двигательного аппарата (16%), слуха (15%), поведения и общения (14%), умственного развития (13%). Значительно реже в ответах родителей встречаются соматические заболевания (упоминали порок сердца, диабет, расщелину верхнего неба – в сумме 4%) и расстройства зрения (3%). При этом многие родители одновременно указывали на наличие у ребенка разных расстройств, из чего следует необходимость готовности специалистов к работе с комплексными нарушениями.

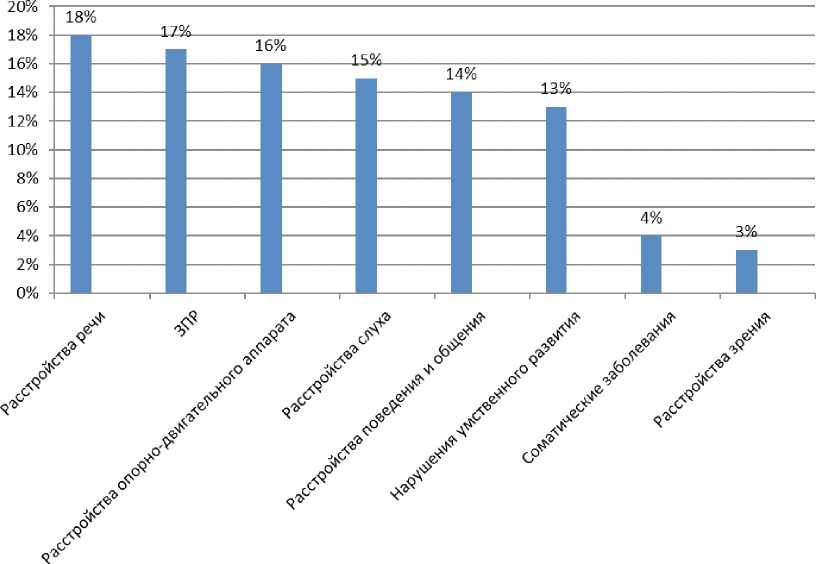

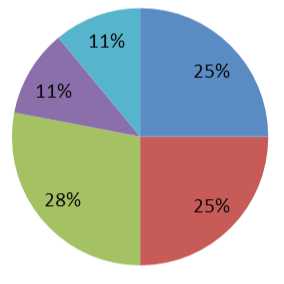

На рис. 2 (см. на с. 63) представлено распределение ответов респондентов в зависимости от того, по какому заболеванию установлена инвалидность у ребенка. Всего на наличие инвалидности у ребенка указали 68 родителей, что составляет 48% опрошенных.

Рис. 1. Распределение ответов респондентов по типу расстройства у детей

Рис. 2. Распределение ответов респондентов по заболеваниям, на основе которых установлена инвалидность

Данные, представленные на рис. 2 (см. на с. 63), показывают, что большинство опрошенных родителей воспитывают детей, у которых инвалидность установлена на основе нарушений слуха (44%). Также представлены варианты инвалидности по ментальным нарушениям (15%), нарушениям опорнодвигательного аппарата (15%) и ЗПР высокой степени тяжести (10%). Значительно реже родители указывали на наличие у детей инвалидности по зрению, комплексным нарушениям, соматическим заболеваниям (порок сердца, расщелина мягкого и твердого неба) и по другим нарушениям (синдром Дауна, эпилепсия) (по 4%). Представленное распределение не отражает в полной мере ситуацию в регионе и зависит от типа учреждений, представленных в данном опросе.

Проанализируем далее ответы родителей на вопрос «Как вы могли бы описать свое восприятие заболевания (инвалидности) ребенка?». Отвечая на данный вопрос, родители должны были выбрать один из четырех вариантов ответа.

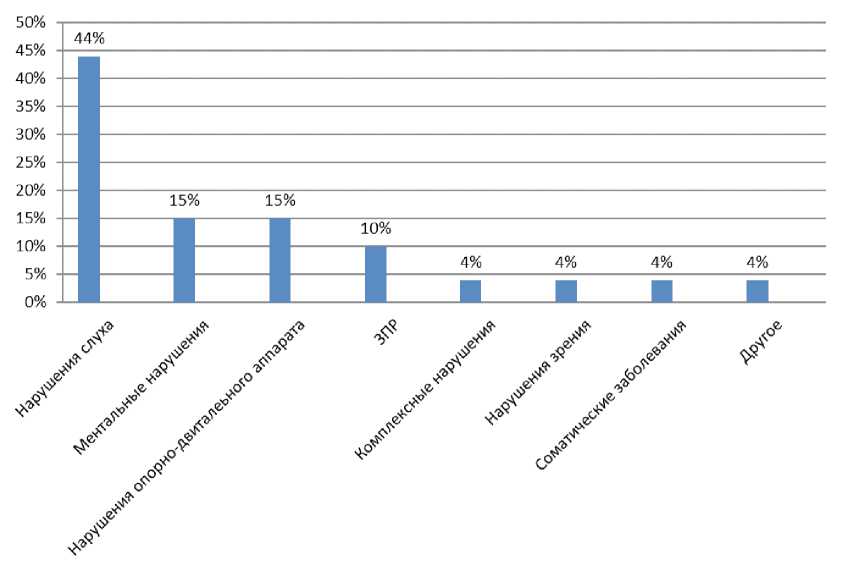

Распределение ответов родителей на данный вопрос представлено на рис. 3.

Рис. 3. Распределение ответов респондентов по типу отношения к ребенку

Данные, представленные на рис. 3, показывают, что 50% родителей характеризуют свое отношение к ребенку как «Я люблю и принимаю своего ребенка, но понимаю, что у него есть особые потребности в развитии, отличающие его от других детей». Эта позиция по отношению к ребенку с особенностями развития является наиболее продуктивной, т. к. сочетает принятие ребенка и понимание его особых потребностей развития, особых образовательных потребностей.

Значительная часть родителей (40%) выбрали вариант «Я люблю и принимаю своего ребенка и считаю его таким же, как и все остальные дети». Данный вариант отношения к ребенку нельзя считать полностью продуктивным, т. к. в данном случае родитель отрицает особые потребности ребенка. Отрицание особенностей ребенка является для родителя защитным механизмом, позволяющим снизить остроту эмоциональных переживаний.

Небольшая часть опрошенных выбрали вариант ответа «Я испытываю постоянную тревогу и напряжение от того, что мой ребенок отличается от других, из-за этого мне трудно помочь ему преодолеть трудности» (6%). Эти родители нуждаются в помощи специалистов по восстановлению собственных родительских ресурсов, т. к. их осложненное эмоциональное состояние (тревога, страхи, эмоциональное истощение) не позволяет им поддерживать ребенка.

Часть родителей выбрали вариант ответа «Мой ребенок – особенный, мне нужно полностью жертвовать своими интересами для того, чтобы создать ему должные условия для развития и преодолеть трудности» (4%). Как и в предыдущем случае, здесь помощь в первую очередь нужна самим родителям. В отличие от предыдущего варианта, родитель здесь воспринимает свою позицию как жертвенную, что в перспективе может приводить к накопленной внутренней агрессии по отношению к ребенку.

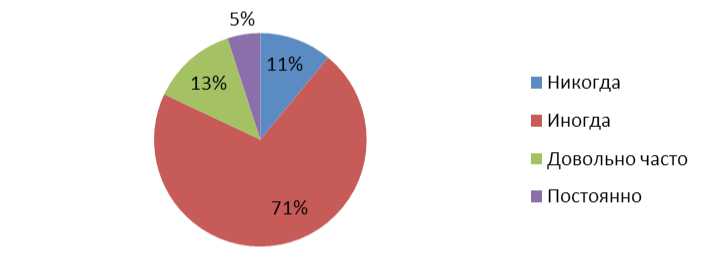

Проанализируем далее ответы родителей относительно частоты переживания ими стресса по поводу проблем, связанных с ребенком. Распределение ответов представлено на рис. 4.

Рис. 4. Распределение ответов респондентов по частоте переживаемого стресса

Большая часть опрошенных респондентов указали на то, что иногда переживают стресс, связанный с проблемами ребенка (71%). В работе с ними может быть актуальным обсуждение способов совладания со стрессовыми переживаниями. Часть респондентов отрицают наличие у себя стрессовых переживаний по поводу проблем ребенка (11%): в этом случае можно предполагать либо высокую степень стрессоустойчивости данных родителей, либо отрицание стресса как защитный механизм. Во втором случае родителям необходима помощь специалистов в принятии стрессовых переживаний и дальнейшей работе с ними.

У 24% опрошенных родителей стрессовые переживания по поводу проблем ребенка встречаются довольно часто (13%) или постоянно (11%). Эмоциональный ресурс этих родителей довольно истощен, что может привести к сложностям во взаимодействии с ребенком, поэтому им необходима эмоциональная поддержка как специалистов, так и родительского сообщества.

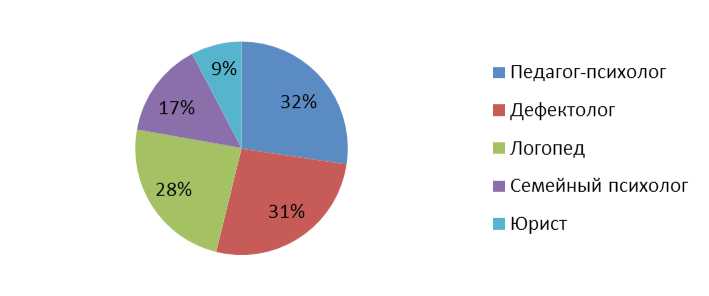

Проанализируем далее ответы респондентов на вопрос о специалистах, помощь которых они считают необходимой как для ребенка, так и для семьи в целом. Распределение ответов представлено на рис. 5.

Рис. 5. Распределение ответов респондентов по необходимости получения помощи конкретных специалистов

Данные рис. 5 (см. на с. 65) показывают, что родители практически с одинаковой частотой упоминали таких специалистов, как педагог-психолог (32%), дефектолог (31%), логопед (28%). При этом в анкетах многих родителей встречались множественные выборы (выбирали двоих из этих специалистов, или всех трех). Это указывает на необходимость оказания комплексной помощи. Значительно реже родители указывали на необходимость помощи семейного психолога (17%). Это может быть связано с тем, что фокус внимания родителей смещен на ребенка с особыми потребностями, а интересы семьи как системы не осознаются приоритетными. Однако во многих случаях специалистам следует обратить внимание родителей на ресурс семейной системы для ребенка, а также на возможность ее отрицательного влияния на ребенка при дисфункциональных отношениях. Необходимость юридической помощи отметили 9% опрошенных. Некоторые родители указывали также на необходимость помощи прочих специалистов, например, гастроэнтеролога или массажиста.

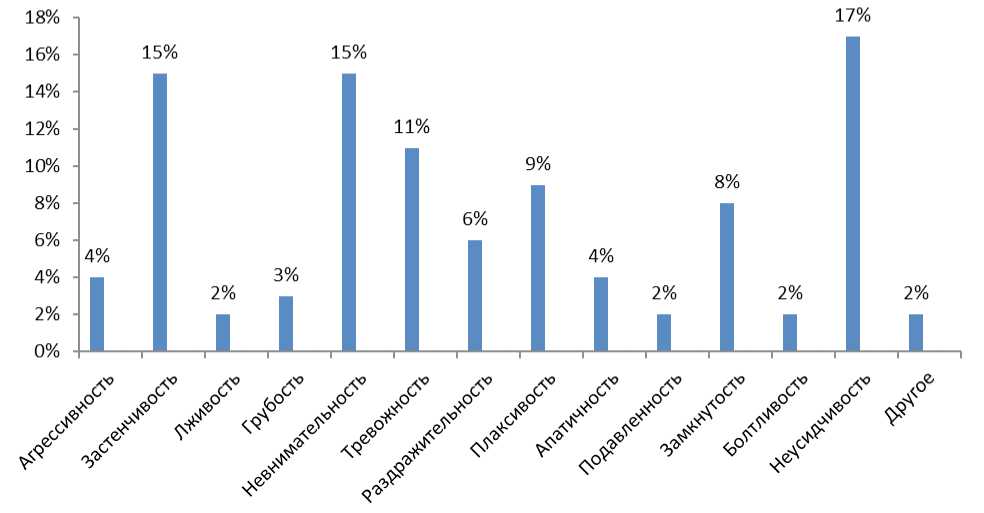

Рассмотрим ответы родителей, полученные на вопрос «Что Вас беспокоит в поведении ребенка?». Распределение частоты ответов представлено на рис. 6.

Рис. 6. Распределение ответов респондентов в зависимости от проблем ребенка

Данные, представленные на рис. 6, показывают, что в наибольшей степени родители обеспокоены проблемами неусидчивости ребенка (17%), невнимательности и застенчивости (по 15%). Несколько реже родители выделяют проблемы тревожности (11%), плаксивости (9%), замкнутости (8%) и раздражительности (6%). Таким образом, выделяется группа поведенческих проблем (неусидчивость, невнимательность), эмоциональных (тревожность, плаксивость, раздражительность) и коммуникативных (застенчивость, замкнутость). Исходя из этого можно проектировать программы занятий с детьми, включающие различные блоки. Другие названные проблемы родители упоминали значительно реже, их распределение представлено на рисунке.

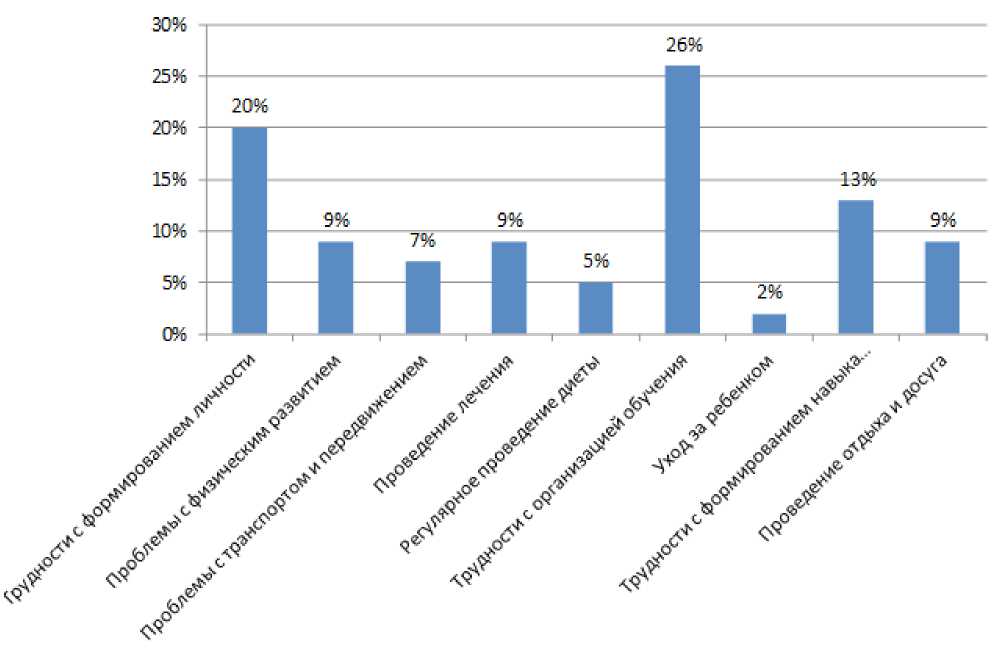

Проанализируем далее ответы родителей на вопрос «Что Вам кажется самым трудным в организации жизни ребенка?». Распределение ответов представлено на рис. 7 (см. на с. 67).

Рис. 7. Распределение ответов респондентов в зависимости от трудностей в организации жизни ребенка

Данные рис. 7 показывают, что большинство опрошенных родителей указывают на трудности в организации обучения ребенка (26%) и формирования его личности (20%). В этом случае актуальна будет работа родителей с педагогами-дефектологами и тьюторами по построению образовательных маршрутов ребенка, а также педагогами-психологами для обсуждения вопросов развития личности особенного ребенка, месте личностных изменений в структуре дефекта. Меньшее количество респондентов указали на трудности в формировании у ребенка навыков самообслуживания (13%): этим родителям может быть актуальна работа по разработке совместно со специалистами поэтапных планов формирования навыков в зависимости от специфики дефекта. Часть родителей указали также на проблемы с физическим развитием детей и проведением лечения (по 9%), что может требовать консультаций медицинских специалистов. В 9% случаев респонденты указывали на проблемы с проведением отдыха и досуга: для этих родителей может быть актуальным включение в творческие, праздничные и иные мероприятия, организованные для детей с особыми потребностями и их здоровых сверстников. Прочие проблемы упоминались родителями редко, их распределение видно на рис. 7.

Рассмотрим далее, как распределились ответы на вопрос «Как Вы оцениваете отношение других детей к Вашему ребенку?». Распределение ответов представлено на рис. 8 (см. на с. 68).

Большая часть опрошенных родителей оценивает отношение других детей к своему ребенку как хорошее (57%). Примечательно, что вторым по частоте встречаемости стал ответ «Затрудняюсь ответить» (17%): это может быть вызвано тем, что родители мало бывают с ребенком в ситуациях, где он может контактировать с другими детьми, либо родители недостаточно внимательно наблюда- ют за тем, как складываются отношения ребенка со сверстниками. В любом случае специалистам следует обратить внимание родителей на отношения ребенка с другими детьми, попросить проанализировать их по определенным наблюдаемым критериям. Примерно одинаково часто родители оценивали отношения детей к своему ребенку как снисходительное (12%) или равнодушное (10%). Подобный тип отношения хоть и не является прямо травмирующим ребенка, но может поставить его в ситуацию социальной изоляции. В 4% случаев отношение детей к своему ребенку родители оценили как неприязненное: специалистам стоит обсудить с родителями проявления такого отношения, стратегию эмоциональной поддержки ребенка в подобных ситуациях.

4% 10%

■ Хорошее

■ Равнодушное

■ Неприязненное

■ Снисходительное

■ Затрудняюсь ответить

Рис. 8. Распределение ответов респондентов в зависимости от восприятия ими отношения детей к их ребенку

Проанализируем далее ответы родителей на вопрос «Отметьте, какие изменения у ребенка Вы ожидаете в результате работы с ним специалистов?». Распределение ответов родителей представлено на рис. 9.

-

■ Улучшение социальных навыков

■ Развитие познавательных процессов

-

■ Развитие речи, звукопроизношения

-

■ Развитие игровых навыков

-

■ Развитие бытовых навыков

Рис. 9. Распределение ответов респондентов об ожидаемых изменениях у ребенка

Полученные ответы говорят о том, что большинство родителей ожидают в результате работы специалистов улучшений у ребенка в развитии речи и звукопроизношения (28%), познавательных процессов и социальных навыков (по 25%). Несколько реже родители отмечали в качестве ожиданий развитие у детей бытовых и социальных навыков (по 11%). Необходимо отметить, что во многих случаях родители отмечали все предложенные варианты ответа, что может быть связано с комплексным характером нарушений, когда развитие актуально во многих сферах. Тем не менее, в работе с родителями важно определить приоритетные цели и ожидания, ранжировать их по степени значимости. В ином случае у родителя может возникать ощущение неудовлетворенности результатами, достигнутыми ребенком, т. к. они не соответствуют завышенным родительским ожиданиям.

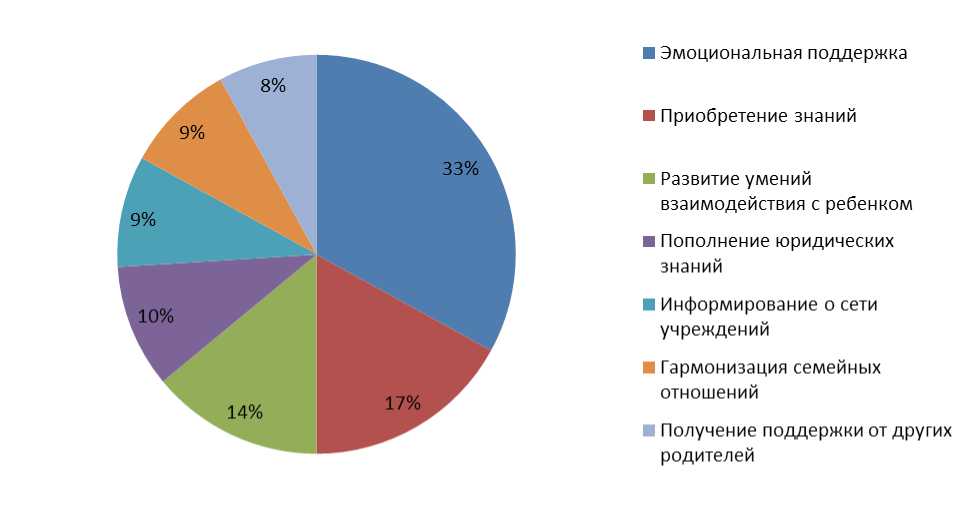

Далее проанализируем ожидания родителей относительно их взаимодействия со специалистами. Полученные результаты представлены на рис. 10.

Рис. 10. Распределение ответов респондентов о собственных ожиданиях от взаимодействия со специалистами

Анализ полученных данных показывает, что большинство респондентов ожидают от взаимодействия со специалистами эмоциональной поддержки (33%), что обусловлено высокой степенью эмоциональной включенности родителей в воспитание особенного ребенка, эмоциональным истощением и социальной изолированностью. Часть опрошенных (17%) отметили в качестве ожиданий получение знаний об особенностях развития детей с ОВЗ и инвалидностью: эта задача может быть решена через дистанционные формы поддержки родителей (например, тематические сайты), родительские лектории, клубы и пр. В 14% случаев родители отметили актуальность развития умений взаимодействия с ребенком: для решения данной задачи лучше всего подходят формы работы в паре ребенок-родитель совместно со специалистом. Задача пополнения юридических знаний (10%) и информирования о сети учреждений, оказывающих помощь детям с ОВЗ и инвалидностью и их родителям (9%), также может быть решена путем дистанционных средств и очных встреч с родителями. Гармонизация семейных отношений (9%) требует индивидуальных и семейных консультаций со специалистом-психологом. Получение поддержки от других родителей, воспитывающих детей с ОВЗ и инвалидностью (8%), возможно путем включения родителей в клубы, где происходит взаимодействие по типу «равный-равному».

Необходимо отметить, что многие родители вообще пропускали данный вопрос, не выбирая ни одного варианты ответа. Это может говорить о том, что некоторые родители ожидают изменений у ребенка только по результатам работы с ним специалиста, в то время как успех подобной работы во многом зависит от готовности родителя меняться, учиться, пробовать новые формы взаимодействия с ребенком. В связи с этим специалистам необходимо формировать субъектную позицию родителя как активного участника реабилитационного, коррекционного процесса путем обсуждения целей, ожиданий, действий родителя и их результатов.

Анализ ответов респондентов на блок вопросов об организации помощи

Проанализируем далее ответы респондентов на вопрос о предпочитаемых формах работы с ребенком.

Примерно одинаково часто родители отмечали в качестве предпочитаемой индивидуальную работу ребенка со специалистом (42%) и работу ребенка в группе с другими детьми (40%). 18% родителей предпочли парную работу родителя и ребенка со специалистом. Специалистам необходимо обсуждать с родителями возможности каждой формы работы с учетом индивидуального случая ребенка и его готовности к данной форме работы.

Большая часть родителей отдают предпочтение индивидуальной работе со специалистами (59%), в то время как за групповую форму работы высказались 41% опрошенных. Предпочтение индивидуальной формы может быть связано с конфиденциальностью обсуждения проблем, возможностью более подробной проработки своей ситуации. Однако стоит показать родителям преимущества и групповых форм работы, в частности, как ресурс для получения эмоциональной поддержки от родительского сообщества.

Выбирая предпочитаемые формы проведения мероприятий, большинство опрошенных родителей предпочитают тематические праздники (33%): такая форма работы позволит родителям и детям преодолеть социальную изоляцию за счет взаимодействия с другими семьями, участвующими в праздниках.

Несколько меньшее количество респондентов указали на ожидание встреч с приглашенными специалистами (26%) и заседания родительского клуба (24%). 17% родителей выбрали творческие мастерские: такая форма работы позволит родителям освоить совместные с детьми виды творческой деятельности, позволяющие укрепить взаимодействие в диаде родитель-ребенок, а также освоить способы использования развивающих пособий.

Говоря о приемлемой частоте посещения учреждения, большая часть опрошенных родителей (36%) указали на то, что приемлемая частота посещения учреждения для них – не более двух раз в месяц. Для 32% родителей удобно посещать учреждение один раз в неделю. 22% родителей испытывают сложности с посещением учреждения вследствие удаленного проживания и малой мобильности детей. Для этой группы опрошенных особенно актуально применение дистанционных форм консультирования по вопросам развития и воспитания ребенка. При этом 21% родителей выразили готовность к достаточно частому посещению учреждений (два раза в неделю и более). Таким образом, при планировании работы с ребенком и родителями стоит учитывать реальные возможности семьи в плане посещения учреждения (удаленность проживания, материальные возможности, мобильность ребенка и пр.).

Рассмотрим далее ответы родителей на вопрос о необходимости организации помощи специалистов на дому. Большинство опрошенных родителей не нуждаются в оказании им помощи специалистами на дому (90%). У 10% опрошенных такая необходимость есть. При этом в качестве аргументов родители приводят трудности посещения учреждения, необходимость научить ребенка бытовым навыкам в домашних условиях.

Распределение ответов респондентов на вопрос о предпочитаемых видах дистанционной помощи достаточно равномерно. Равное количество респондентов выразили предпочтение дистанционному консультированию и заочному в отсроченном режиме (по 23%). Первый вид работы требует синхронного взаимодействия специалиста и родителя, живого включения специалиста в диалог, в то время как второй вариант предполагает отсроченный ответ специалиста на заданный родителям вопрос (этот вариант организационно, как правило, удобнее для специалистов и эффективен, если не требуется развернутое обсуждение ситуации). 31% опрошенных родителей предпочли размещение информации на сайте учреждения. Необходимо отметить, что 23% опрошенных не имеют возможности пользоваться услугами в дистанционном формате, что может быть вызвано как реальными техническими трудностями, так и непринятием самой идеи получения помощи дистанционно. В любом случае, дистанционный формат работы рассматривается как дополнение к очным формам работы и не призван заменить их.

На данный момент проводится второй этап мониторинга, нацеленный на выявление результативности помощи, получаемой семьями и определение дальнейших перспектив развития системы поддержки семей, воспитывающих детей с ОВЗ и инвалидностью, в Волгоградской области.

Список литературы Мониторинг запросов родителей детей с ОВЗ и инвалидностью о содержании психолого-педагогического сопровождения

- Золина М.В., Цветкова Е.Е. Специальные условия обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Родительский взгляд // Деятельность психолого-медико-педагогических комиссий в современных условиях развития образования: материалы Всерос. науч.-практ. конф. (г. Новосибирск, 23-25 сент. 2015 г.). М.: Изд-во Новосибир. гос. пед. ун-та, 2015. С. 115-120.

- Мусина В.П. Формирование активности родителей как фактора развития детей-инвалидов // Ученые записки Санкт-Петербур. гос. ин-та психологии и социальной работы. 2009. Т. 12. № 2. С. 21-26.

- Олифер О.О. Проблема социализации детей с особыми образовательными потребностями // Вестник Кемеров. гос. ун-та. 2015. № 3-1(163). С. 115-119.

- Реализация комплекса мер Волгоградской области по активной поддержке родителей детей-инвалидов (законных представителей) для сохранения семейной среды развития и воспитания детей. [Электронный ресурс]. URL: https://442fz. volganet.ru/025187/current/podderzhka/ (дата обращения: 20.11.2020).

- Ростовская Т.К., Шимановская Я.В. Представления о потребностях семей, имеющих детей с ограниченными возможностями (на примере реабилитационного центра «Родник») // ЦИТИСЭ. 2016. № 5(9). С. 33.