Мониторинг желудочной секреции и ранняя диагностика рецидива кровотечения при язвенных гастродуоденальных кровотечениях

Автор: Потахин Сергей Николаевич, Шапкин Юрий Григорьевич, Решетов Павел Владимирович, Капралов Сергей Владимирович, Климашевич Владимир Юрьевич, Беликов Андрей Владимирович

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Хирургия

Статья в выпуске: 4 т.7, 2011 года.

Бесплатный доступ

Цель: разработка универсального метода контроля динамики внутрижелудочной среды, позволяющего своевременно диагностировать рецидив кровотечения и отслеживать эффективность подавления желудочной секреции. Материал и методы. В клинике общей хирургии Саратовского ГМУ благодаря унификации тактики, использованию зонда-детектора рецидива кровотечения, динамической эндоскопии, допплеровской лазерной флуометрии и освоению методик эндоскопического гемостаза удалось снизить послеоперационную летальность с 7,4 до 1,6%, а общую летальность с 3,5 до 1,5%. К сожалению, предложенные устройства могут использоваться только по отдельности и не дают возможность параллельно оценивать рН желудочного сока, микроциркуляцию в стенке желудка и распознавать повторную геморрагию. Результаты. В экспериментах на 47 пациентах было доказано изменение электропроводности внутрижелудочной среды при подавлении секреции желудка и появлении крови в его просвете. Данные обрабатывались с использованием методов параметрической статистики, корреляционного и регрессионного анализов. Заключение. Полученные результаты позволяют рассматривать импедансометрию как метод мониторинга внутрижелудочной среды при гастродуоденальных кровотечениях

Гастродуоденальные кровотечения, импедансометрия, мониторинг желудочной секреции

Короткий адрес: https://sciup.org/14917448

IDR: 14917448

Текст научной статьи Мониторинг желудочной секреции и ранняя диагностика рецидива кровотечения при язвенных гастродуоденальных кровотечениях

Цель: разработка универсального метода контроля динамики внутрижелудочной среды, позволяющего своевременно диагностировать рецидив кровотечения и отслеживать эффективность подавления желудочной секреции.

Методы. В качестве универсального метода мониторинга внутрижелудочной среды и ранней диагностики рецидива кровотечения было решено использовать импедансометрию. Для исследования кислотности желудочного сока принцип импедансо-метрии использован в приборе реогастрограф РГГ9– 01, разработанном в Санкт-Петербурге в ОАО «Завод «Радиоприбор» [3]. Исследование проводится in vivo с помощью многоэлектродного желудочного зонда. Недостатками прибора являются ограничение исследовательских возможностей и большой диаметр зонда. Кроме того, в настоящее время прибор снят с производства.

В нашей работе использован реогастрограф РГГ9–01 и аппаратно-программный комплекс (АПК), разработанный совместно с саратовскими предприятиями ООО «Медэлектроника» и ООО «Телемак», при поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (па- тент № 55598 и № 58927 от 17.05.2006 г.). Прибор выполнен в виде нескольких модулей и сочетает в себе возможности импедансометра, реографа и электростимулятора. Для мониторинга внутрижелудочной среды использован режим импедансометрии.

Разработанный АПК может работать как со стандартным зондом диаметром 7 мм, так и с зондом диаметром 4,7 мм, имеющим 11 электродов из нержавеющей стали. Форма электродов и их расположение идентичны у обоих зондов. Новый зонд изготовлен из современных материалов на основе стандартного дуоденального зонда.

Для выяснения измерительных возможностей разработанного оборудования в первой серии опытов были сопоставлены данные, полученные при внутрижелудочной импедансометрии и при исследовании желудочного сока традиционным аспирационным методом. Было обследовано 32 пациента в возрасте от 20 до 35 лет. Исследование проводили натощак. Зонд для импедансометрии устанавливали в желудок по стандартной методике с контролем его правильного положения по «импедансному профилю». В каждом случае значения импеданса во всех зонах желудочной части зонда и в пищеводе регистрировались в течение 1 минуты. Затем желудочное содержимое аспирировали через желудочный зонд (в среднем 50 мл) и определяли активную и общую кислотность. Исследование проводилось непосредственно после взятия желудочного сока на кафедре общей и биоорганической химии Саратовского государственного медицинского университета. Кислотность определяли методом титрования по стандартным методикам. При определении как общей, так и активной кислотности исследовали по три пробы желудочного сока, количеством 5 мл. При определении общей кислотности к желудочному соку добавляли 2 капли 0,5% спиртового раствора фенолфталеина и проводили титрование раствором 0,1 н NaOH до появления слабо-розового окрашивания. Общую кислотность рассчитывали в единицах кислотности (мл 0,1 н NaOH) и в моль-экв / л. При определении активной кислотности к желудочному соку добавляли 1 каплю диметиламиноазобензола и титровали 0,1 н NaOH до появления оранжевого (розово-желтого) окрашивания. Далее вычисляли активную кислотность желудочного сока в единицах 0,1 н NaOH и как концентрацию ионов водорода в мол-ион / л (pH).

Во второй серии опытов моделировали рецидив кровотечения и изменение желудочной секреции под влиянием кваматела. В эксперименте участвовали 15 мужчин в возрасте 20–25 лет. Испытуемых обследовали натощак с помощью зонда диаметром 4,7 мм с капилляром для заведения аутокрови. Кровь в количестве 40 мл брали в ходе эксперимента из кубитальной вены. Измерение сопротивления внутри-желудочной среды проводили до и после заведения крови. Затем измерение повторяли через 1,5–2 часа после внутривенного введения 20 мг кваматела. Таким образом, моделировалась ситуация рецидива кровотечения у больных с блокированной и сохраненной желудочной секрецией.

Статистический анализ выполнялся с использованием программ Exel и Statistica 6.0. С помощью методов описательной статистики для количественных данных вычислялись среднее значение, дисперсия и среднее квадратическое отклонение, а для дихотомических переменных — вероятность. Достоверность различий между группами по каждому признаку оценивалась по t-критерию Стьюдента. При p<0,05 отличие считалось достоверным. Для выявления связи между отдельными признаками использовались частные коэффициенты корреляции. При p<0,05 коэффициент корреляции достоверно отличался от 0. Для пересчета значений внутрижелу-дочного импеданса (Ом) в единицы pH использован регрессионный анализ.

Таблица 1

Таблица 2

Результаты исследования кислотности желудочного сока

|

Значение |

Общая кислотность (n=32) |

Активная кислотность (n=26) |

|||||

|

V щелочи, мл |

C, общая моль / л |

единицы кислотности |

V щелочи, мл |

C активная , моль / л |

единицы кислотности |

pH |

|

|

Среднее значение |

1,9±1,24 |

0,037±0,0249 |

37,3±24,88 |

1,4±0,94 |

0,028±0,0188 |

27,8±18,84 |

1,7±0,38 |

|

Минимум |

0,1 |

0,002 |

2 |

0,2 |

0,004 |

4 |

1,15 |

|

Максимум |

4,75 |

0,095 |

95 |

3,5 |

0,07 |

70 |

2,4 |

При определении кислотности активная кислотность равнялась 0 у восьми из 32 обследованных пациентов. Общую кислотность удалось определить во всех наблюдениях. Результаты исследования кислотности желудочного содержимого представлены в табл. 2. Значения показателей кислотности колеблются в пределах нормы для здоровых лиц [5]. В частности, среднее значение pH=1,7±0,38. Данный показатель изменялся в пределах от 1,15 до 2,4.

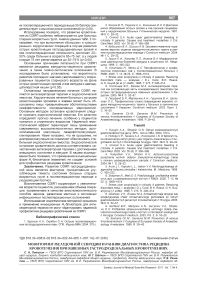

Корреляционный анализ показал, что наиболее точно о кислотности желудочного сока при внутри-желудочной импедансометрии можно судить по значениям импеданса в зонах 4–5. Коэффициент корреляции между сопротивлением внутрижелудочной среды и ее кислотностью составил 0,7. Именно в зонах 4–5 определяется наименьший импеданс, что при правильной установке зонда соответствует наибольшему скоплению внутрижелудочного содержимого.

Шкала пересчета значений внутрижелудочного импеданса (Ом) в единицы pH представлена на рис. 2. Шкала составлена по результатам регрессионного анализа. Эмпирически выбрана линейная регрессия.

Импеданс, Ом ≤5

pH

≤1,2

6–10 11–15 16–20 21–26 26–31 32–36

1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8

|

Импеданс, Ом |

37–41 |

42–47 |

48–52 |

53–57 |

58–62 |

63–68 |

69–73 |

≥73 |

|

pH |

1,9 |

2,0 |

2,1 |

2,2 |

2,3 |

2,4 |

2,5 |

≥2,6 |

Рис. 2. Соотношение внутрижелудочного импеданса и pH:. линия тренда и уравнение регрессии

Результаты следующей серии опытов представлены в табл. 3. Исходные значения внутрижелу-дочного импеданса достоверно не отличаются от результатов предшествующих измерений (p>0,05). Минимальное значение низкочастотного импеданса

Таблица 3

Изменение внутрижелудочного импеданса при добавлении крови, Ом (исследование на двух частотах зондирующего тока)

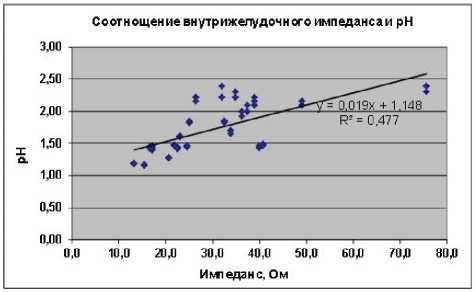

Рис. 3. Программа для регистрации внутрижелудочного импеданса и результаты измерений

Ожидается, что оценка других параметров, регистрируемых аппаратно-программным комплексом (коэффициент поляризации, фазовый угол и окисли-тельно-востановительный потенциал), повысит надежность результатов измерений и позволит более тонко дифференцировать природу изменений электропроводности внутрижелудочной среды.

Список литературы Мониторинг желудочной секреции и ранняя диагностика рецидива кровотечения при язвенных гастродуоденальных кровотечениях

- Новые экспериментально-клинические подходы к эндохирургическому лечению кровоточащей гастродуоденальной язвы/С. В. Капралов, Ю.Г. Шапкин, С. Н. Потахин, А. Н. Башкатов//Современные проблемы науки и образования. 2007. №4. С. 18-22.

- Шапкин Ю.Г., Капралов С. В. Опыт применения лазерного скальпеля в хирургии желудка//Саратовский научно-медицинский журнал. 2005. Т. 7, № 1. С. 138-144.

- Рябчук Ф.Н., Гончар Н.В., Александрова В. А. Импедансометрия в детской гастроэнтерологии: метод, реком. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2002. 50 с.

- Торнуев Ю.В., Хачатрян Р. Г., Хачатрян А. П. Электрический импеданс биологических тканей. М.: Изд-во ВЗПИ, 1990. 155 с.

- Яковлев Г. А. Современные рН-зонды для гастроэнтерологии (конструкционные, анатомо-физиологические и другие аспекты их применения). М.: Миклош, 2007. 103 с.

- Панцырев Ю.М., Чернякевич С. А., Бабкова И.В. рН-метрия верхних отделов пищеварительного тракта в хирургической клинике: пособие для врачей. М., 1999. 28 с.