Моногорода в системе размещения производительных сил регионов РФ

Автор: Растворцева Светлана Николаевна, Манаева Инна Владимировна

Журнал: Вопросы территориального развития @vtr-isert-ran

Рубрика: Экономика территорий

Статья в выпуске: 5 (35), 2016 года.

Бесплатный доступ

На сегодняшний день определение роли и места моногородов в региональных системах становится объектом многих исследований. Ученые-экономисты, учитывая проблематичность монопрофильных населенных пунктов, пытаются обосновать целесообразность дальнейшего развития моногорода (посредством реструктуризации экономики) либо его расселения. Цель исследования - определить место монопрофильных населенных пунктов в системе распределения городов России с использованием закона Ципфа по критерию объем производства товаров и услуг. Методологическая база исследования - правило «ранг-размер» (закон Ципфа), выбор которого определен актуальностью данного эмпирического закона для многих областей экономики. Распределение прибыли предприятий моногородов свидетельствует о том, что статистика доходов подчиняется закону Ципфа. Объектом послужили города и моногорода РФ в рамках соответствующих федеральных округов. Диапазон собственного объема производства городов, включенных в выборку, составил от 10,8 до 2160129 млн руб., моногородов - от 1 до 668254,5 млн руб. В Центральном федеральном округе наблюдается сильная связь «ранг - объем производства». В Северо-Западном федеральном округе схожая ситуация: объем производства г. Санкт-Петербург широко дифференцирован в рамках федерального округа. В Южном федеральном округе - относительная равномерность распределения по показателю городов. На территории Северо-Кавказского федерального округа закон Ципфа не выполняется, в Приволжском федеральном округе наблюдается равномерность распределения городов по показателю, связь «ранг - объем производства» сильная. В Уральском и Сибирском федеральных округах города распределены неравномерно. В Дальневосточном федеральном округе низкое значение коэффициента Ципфа: производство сконцентрировано в отдельных городах. На региональном (кроме Южного и Северо-Кавказского федерального округов) уровне включение в выборку моногородов привело к нарушению правила «ранг-размер». Наиболее ярко данное искажение проявляется в Центральном и Приволжском федеральных округах. Полученные результаты исследования будут полезны при проведении экономической политики в области развития моногородов России.

Город, моногород, производительные силы, правило "ранг-размер"

Короткий адрес: https://sciup.org/14746453

IDR: 14746453 | УДК: 332.13

Текст научной статьи Моногорода в системе размещения производительных сил регионов РФ

На сегодняшний день определение роли и места моногородов в региональных системах становится объектом многих исследований. Ученые-экономисты, учитывая проблематичность монопрофильных населенных пунктов, пытаются обосновать целесообразность дальнейшего развития моногорода (посредством реструктуризации экономики) либо его расселения. Цель исследования – определить место монопрофильных населенных пунктов в системе распределения городов России с использованием закона Ципфа по критерию объем производства товаров и услуг. Методологическая база исследования – правило «ранг-размер» (закон Ципфа), выбор которого определен актуальностью данного эмпирического закона для многих областей экономики. Распределение прибыли предприятий моногородов свидетельствует о том, что статистика доходов подчиняется закону Ципфа. Объектом послужили города и моногорода РФ в рамках соответствующих федеральных округов. Диапазон собственного объема производства городов, включенных в выборку, составил от 10,8 до 2160129 млн руб., моногородов – от 1 до 668254,5 млн руб. В Центральном федеральном округе наблюдается сильная связь «ранг – объем производства». В Северо-Западном федеральном округе схожая ситуация: объем производства г. Санкт-Петербург широко дифференцирован в рамках федерального округа.

В Южном федеральном округе - относительная равномерность распределения по показателю городов. На территории Северо-Кавказского федерального округа закон Ципфа не выполняется, в Приволжском федеральном округе наблюдается равномерность распределения городов по показателю, связь «ранг - объем производства» сильная. В Уральском и Сибирском федеральных округах города распределены неравномерно. В Дальневосточном федеральном округе низкое значение коэффициента Ципфа: производство сконцентрировано в отдельных городах. На региональном (кроме Южного и Северо-Кавказского федерального округов) уровне включение в выборку моногородов привело к нарушению правила «ранг-размер». Наиболее ярко данное искажение проявляется в Центральном и Приволжском федеральных округах. Полученные результаты исследования будут полезны при проведении экономической политики в области развития моногородов России.

Город, моногород, производительные силы, правило «ранг-размер».

Монопрофильные населенные пункты Тула2, Златоуст3 возникли в России еще в эпоху правления Петра I в ходе экономических реформ. Процесс масштабного становления и развития моногородов приходится на советский период индустриализации, особенностью которого является концентрация одной отрасли промышленности на определенной территории. Каждая пятилетка давала жизнь 100–125 новым городам, значительная их часть возникала в районах освоения природных ресурсов, строительства гидро- и теплоэлектростанций и гидротехнических сооружений [5]. За период с 1926 по 1967 год городское население СССР увеличилось с 26 до 130 млн чел., из них почти 35 млн чел. – население моногородов [5].

На сегодняшний день определение роли и места моногородов в региональных системах становится объектом многих исследований. Ученые-экономисты, учитывая проблематичность монопро-фильных населенных пунктов, пытаются обосновать целесообразность дальнейшего развития моногорода (посредством реструктуризации экономики) либо его расселения. Но ввиду того, что роль про- мышленности моногородов в ВВП страны очевидна (градообразующие предприятия производят 1 /5 общего объема отгруженной продукции промышленности РФ, или 7,1 триллиона рублей в год)4, обозначенная проблема остается нерешенной.

Цель исследования – определить место монопрофильных населенных пунктов в системе распределения городов России с использованием закона Ципфа по критерию объем производства товаров и услуг.

Для достижения поставленной цели рассмотрим зарубежные и отечественные исследования по данной теме. Вопросами моногородов в современной российской науке занимаются Е. Анимица (кризис в моногородах) [1], Н. Зубаревич (модернизация моногородов) [2], В. Любовный (критерии, стратегии развития моногорода) [3], Е. Петрикова (инвестиционные программы моногорода) [4], Л. Симонова (моногород в региональном управлении) [6], К. Трусова (устойчивое развитие моногорода) [7], И. Тургель (проблемы моногородов Урала) [8] и другие ученые.

Анализ зарубежных источников показал, что Р. Вигбладом была предложена «модель реструктуризации моногорода» [13]. По его мнению, модель целесообразно ис- пользовать для компенсации занятости, связанной с закрытием градообразующего предприятия. Анализ базируется на опыте шведских моногородов и предполагает сотрудничество между компанией, которая планирует ликвидацию градообразующего предприятия, и сообществом, способным организовать альтернативную занятость экономически активному населению, что повлечет за собой реструктуризацию всей городской экономики.

Относительно исследований моделирования городской системы региона данная тема находит широкое развитие в иностранных источниках. Среди зарубежных урбанистов популярностью пользуется правило «ранг-размер» (закон Ципфа), согласно которому существует эмпирическая зависимость между размером города и его рангом в иерархии городов региона или страны [9].

Методологической базой исследования послужило правило «ранг-размер» (закон Ципфа). Его выбор определен актуальностью данного эмпирического закона для многих областей экономики. Распределение прибыли предприятий моногородов свидетельствует о том, что статистика доходов подчиняется закону Ципфа [11]; оценке иерархии размеров городов [10]; важен «показатель Парето – мера пространственного неравенства» [12]. Для оценки экспоненты степенной функции используется метод наименьших квадратов:

1П ранг

= А - Kln

размер ,

где:

А – константа;

1п ранг - логарифм ранга города;

1п размер - объем производства города/моно-города;

K - параметр распределения, оценочный коэффициент Ципфа, который дает наклон линейной зависимости между объемом производства и городским рангом.

Закон Ципфа соблюдается при условии K=1, т. е. самый большой город (по объему производства) в к раз больше к-го по величине города. При К<1 - объемы производства крупных городов превышают прогнозируемые законом Ципфа показатели; при К>1 по объему производства распределение более равномерно.

Для проведения анализа мы использовали данные Федеральной службы государственной статистики в 2014 году. Объектом послужили города и моногорода РФ в рамках соответствующих федеральных округов. Диапазон собственного объема производства городов, включенных в выборку, составил от 10,8 до 2160129 млн руб., моногородов от 1 до 668254,5 млн руб.

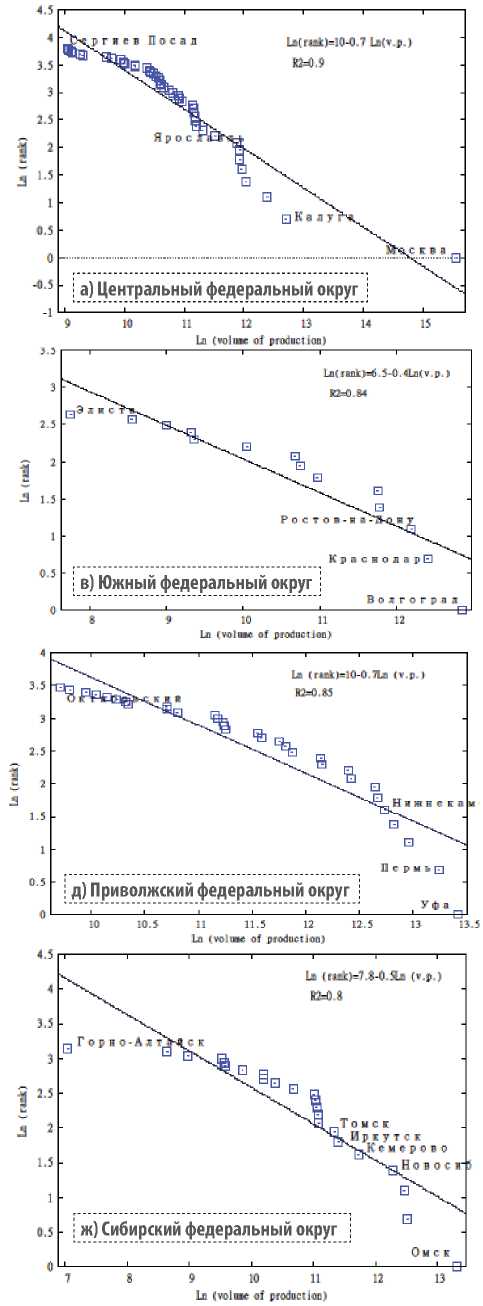

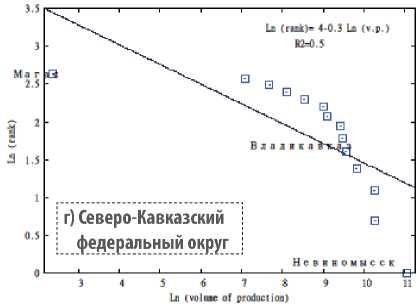

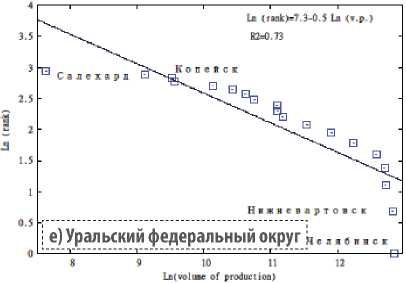

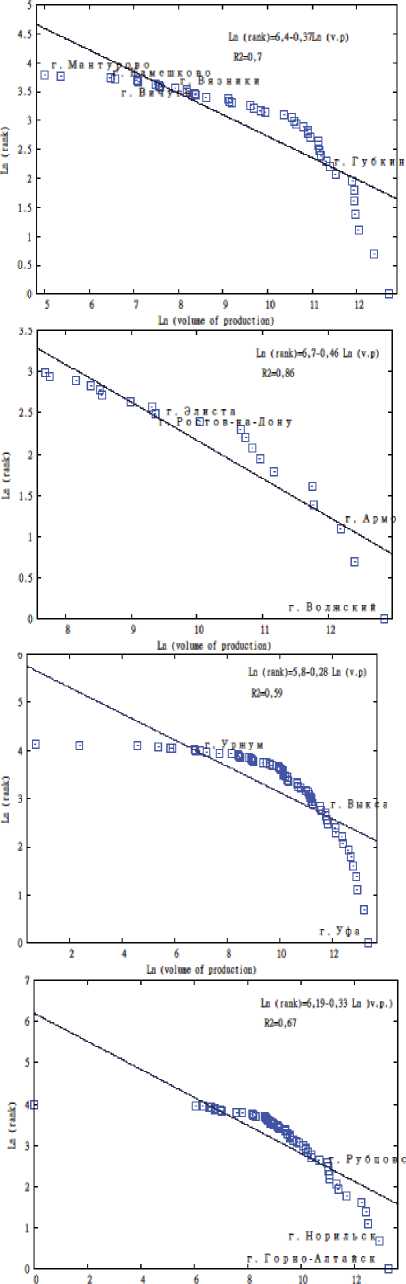

Графики, отражающие проявление закономерности «ранг-размер» (закон Цип-фа) в городах (без учета моногородов) на региональном уровне РФ, представлены на рис. 1.

В Центральном федеральном округе наблюдается сильная связь «ранг – объем производства». Как демонстрирует график, большая дифференциация по анализируемому показателю отмечается в г. Москве. В г. Серпухове, г. Новомосковске, г. Ярославле расчетные данные совпадают с прогнозируемыми. В Северо-Западном федеральном округе наблюдается схожая ситуация: объем производства г. Санкт-Петербург широко дифференцирован в рамках федерального округа. Как демонстрирует график, в г. Пскове, г. Нарьян-Маре, г. Череповце расчетные данные совпадают с прогнозируемыми. Анализ выборки городов Южного федерального округа показал относительную равномерность распределения по показателю городов. Расчетные данные совпадают с прогнозируемыми в г. Ростове-на-Дону, г. Камышине, г. Майкопе. На территории Северо-Кавказского федерального округа закон Ципфа не

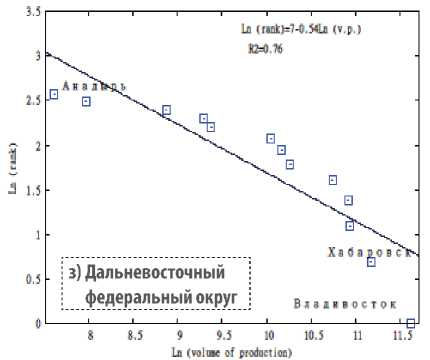

Рис. 1. Зависимость «ранг-размер» по показателю объем производства товаров и услуг городов России в 2014 году (без включения моногородов)

Источник: Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов 2014 г. [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики. – Режим доступа : http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ publications/catalog/doc_1138631758656

выполняется, имеет место широкая дифференциация анализируемого показателя. В г. Владикавказе расчетные данные совпадают с прогнозируемыми. Учитывая полученные результаты анализа, можно заключить, что в Приволжском федеральном округе наблюдается равномерность распределения городов по показателю, R2 = 0,85, связь «ранг – объем производства» сильная. Расчетные данные совпадают с прогнозируемыми в г. Нижнекамске, г. Сызрани. В Уральском федеральном округе города распределены неравномерно: коэффициент Ципфа составляет 0,47. График демонстрирует высокую степень дифференциации показателя в границах федерального округа, в г. Копейске и г. Каменск-Уральском расчетные данные совпадают с прогнозируемыми. В Сибирском федеральном округе распределение городов неравномерено: расчетные данные совпадают с прогнозируемыми в г. Бийске, г. Новосибирске, г. Иркутске, г. Кемерово. В Дальневосточном федеральном округе низкое значение коэффициента Ципфа позволяет сделать вывод, что производство сконцентрировано в отдельных городах, имеет место высокий уровень дифференциации по анализируемому показателю. Расчетные данные совпадают с прогнозируемыми в г. Магадане, г. Комсомольске-на-Амуре.

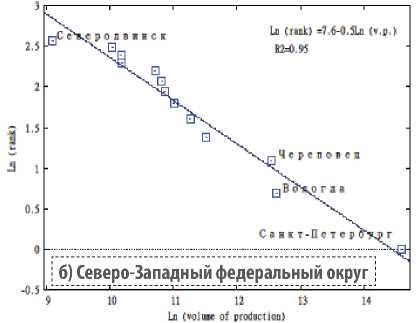

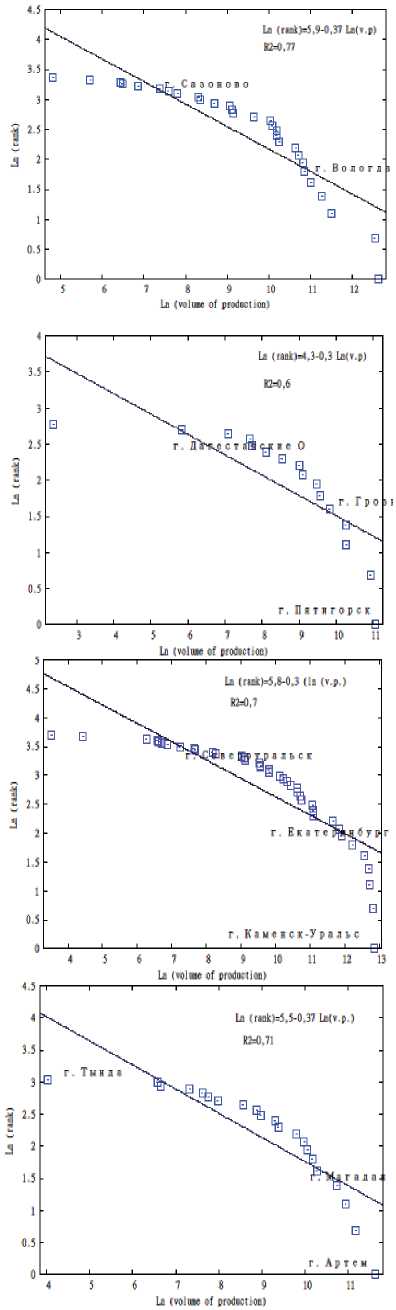

На следующем этапе добавим в выборку моногорода и проанализируем влияние объема их производства на распределение городов в рамках федеральных округов РФ (рис. 2).

В Центральном федеральном округе включение в выборку моногородов нарушило правило «ранг-размер». Коэффициент Ципфа снизился с 0,9 до 0,4. Фактические данные соответствуют расчетным в следующих моногородах: Губкин, Вичуга, Камешково, Знаменка, Гороховец, Тейково, Фокино. В Северо-Западном федеральном округе под действие пра- вила «ранг-размер» не попадают города и моногорода, объем производства которых варьируется в диапазоне от 124 до 655 млн руб.; от 78822,5 до 303873,6 млн руб.; от 9030,2 до 28436,6 млн руб.

Включение в выборку моногородов в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах не изменило полученных ранее результатов. Это объясняется тем, что доля монопрофильных населенных пунктов в общей численности городов не превышает 5–7%.

В Приволжском федеральном округе не соблюдается правило «ранг-размер». Коэффициент Ципфа снизился с 0,8 до 0,3. Примечательно, что в Приволжье сконцентрировано наибольшее число моно-профильных населенных пунктов – 27% от общего числа моногородов России. Фактические данные соответствуют расчетным в данной выборке по следующим городам: Оренбург, Саратов, Березники, Ульяновск; моногородам: Выкса, Уржум, Силикатный, Демьяново. В Уральском федеральном округе более высокие фактические объемы производства по сравнению с расчетными наблюдаются в диапазоне от 3544 до 45283 млн руб. (в 11 моногородах и 7 городах).

В Сибирском федеральном округе фактические данные соответствуют расчетным в диапазонах от 719 до 1151,5 млн руб. (5 моногородов, 1 город), от 26828 до 63633,6 млн руб. (6 городов и 2 моногорода). В Дальневосточном федеральном округе видно слабое соответствие распределения по правилу «ранг-размер». Соответствуют ему города: Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Благовещенск, Анадырь; моногорода Свободный, Райчихинск.

Анализ роли моногородов в системе размещения городов по показателю объем производства позволил сделать следующие выводы: на региональном (кроме Южного и Северо-Кавказского

Ln (volw of DfOdOCt1ОП)

Рис. 2 Зависимость «ранг-размер» по показателю объема производства товаров и услуг, рассчитанная для городов в России по федеральным округам, 2014 г

Источник: Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов 2014 г. [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики. – Режим доступа : http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ publications/catalog/doc_1138631758656

федеральных округов) уровне включение в выборку моногородов привело к нарушению правила «ранг-размер». Наиболее ярко данное искажение проявляется в Центральном и Приволжском федеральных округах. Отметим, что доля моногородов в ЦФО составляет 17%, в ПФО – 40%. Наибольшая концентрация моногородов имеет место в Сибирском федеральном округе, однако включение их в выборку не вызвало значительных изменений. Данный факт позволяет предположить, что между объемом производства городов и моногородов в данном регионе отсутствует существенная дифференциация. Напротив, Центральный федеральный округ занимает пятое место в РФ по числу моногородов, но включение их объема производства в выборку привело к нарушению равновесия, о чем свидетельствует снижение коэффициента Ципфа. Полученные результаты исследования будут полезны при проведении экономической политики в области развития моногородов России.

Список литературы Моногорода в системе размещения производительных сил регионов РФ

- Анимица, Е. Г. Исследование эволюции города: от зарождения, просперити к депрессии (на примере монопрофильного города) /Е. Г. Анимица, Н. В. Сбродова, И. В. Ивлева//Известия Уральского государственного экономического университета. -2011. -№ 2 (34). -С. 41-46.

- Зубаревич, Н. В. Регионы России: неравенство, кризис, модернизация /Н. В. Зубаревич. -М.: Независимый институт социальной политики, 2010. -160 с.

- Любовный, В. Я. Пути активизации социально-экономического развития монопрофильных городов России /В. Я. Любовный, Г. Ю. Кузнецова и др.//Библиотека местного самоуправления. -Вып. 54. -М.: Московский общественный научный фонд, 2004. -224 с.

- Петрикова, Е. М. Комплексная инвестиционная программа экономики моногорода /Е. М. Петрикова//Региональная экономика: теория и практика. -2010. -№ 43. -С. 19-32.

- Развитие моногородов России /Под ред. д-ра экон. наук, проф. И. Н. Ильиной. -М.: Финансовый университет, 2013. -168 с.

- Симонова, Л. М. Специфика социально-экономического развития моногородов в системе регионального управления /Л. М. Симонова, К. Е. Трусова//Вестник Тюменского государственного университета. -2012. -№ 8. -С. 201-208.

- Трусова, К. Е. Особенности управления устойчивым развитием моногородов в посткризисный период /К. Е. Трусова//Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. -2012. -№ 77. -С. 905-914.

- Тургель, И. Д. Монофункциональные города России: от выживания к устойчивому развитию /И. Д. Тургель. -М.: УрАГС, 2010. -519 с.

- Auerbach, F. Das Gesetz Der Bevolkerungs -konzentration /F. Auerbach//Petermanns Geographische Mitteilungen. -1913. -№ 49. -P. 73-71.

- Blank, A. Power Laws in Cities Population, Financial Markets and Internet Sites (scaling in Systems with a Variable Number of Components) /A. Blank, S. Solomon//Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications. -2000. -Vol. 287. -Iss. 1-2. -P. 279-288.

- Ramsden, J. J. Сompany Size Distribution in Different Countries /J. J. Ramsden, G. Kiss-Haypal//Physika A: Statistical Mechanics and Its Applications. -2000. -Vol. 277. -Iss. 1-2. -P. 220-227.

- Soo, K. T. Zipf 's Law for Cities: A Cross-country Investigation /K. T. Soo//Regional Science and Urban Economics. -2005. -№ 35.3. -P. 239-263.

- Wigblad, R. Community Turnarounds in Declining Company Towns: A Restructuring Model /R. Wigblad//The Journal of Socio-Economics. -1995. -№ 24.3. -P. 463-475.