Морфо-физические особенности белой линии живота, как основы выбора способа ее ушивания после лапаротомии

Автор: Федосеев А.В., Инютин А.С., Виноградов И.И., Жаныгулов А.Д., Лебедев С.Н.

Журнал: Хирургическая практика @spractice

Статья в выпуске: 3, 2017 года.

Бесплатный доступ

Наиболее «слабыми» с точки зрения прочности и особенностей строения белой линии живота является средняя область ее эпигастральной части (на расстоянии в среднем 5 - 10 см от мечевидного отростка) и область в 5 см. над пупком, что объясняет наибольшую частоту грыж в эпигастральной области и над пупком. С учетом сравнения прочности различных швов разработан и апробирован в условиях ургентной хирургии способ ушивания апоневроза по- сле лапаротомии. Сущность способа состоит в том, что после ушивания брюшины, производят ушивание апоневроза лапаротомной раны укрепляющими швами, расстояние между которыми составляет 5см, в том числе в «слабых» местах белой линии, а затем накладывается непрерывный шов с расположением стежков в шахматном порядке.

Лапаротомия, ушивание апоневроза, послеоперационная вентральная грыжа, превентивное протезирование

Короткий адрес: https://sciup.org/142221810

IDR: 142221810 | УДК: 617.57

Текст научной статьи Морфо-физические особенности белой линии живота, как основы выбора способа ее ушивания после лапаротомии

В современной хирургии срединная лапаротомия является доступом выбора при абдоминальных операциях. При этом частота возникновения послеоперационных вентральных грыж (ПОВГ) после срединных лапаротомий достигает 7–24% случаев [3, 7–9].

Современные попытки профилактики ПОВГ (стимуляция репаративных процессов в операционной ране, профилактика нагноений послеоперационных ран, укрепление зоны операционной раны местными тканями) не подтвердили свою эффективность. [1] Перспективным способом профилактики возникновения ПОВГ является превентивное протезирование, но необходимы четкие показания к данному методу с учетом факторов грыжеобразования [5]. Одним из направлений профилактики развития ПОВГ является выбор техники ушивания белой линии живота после лапаротомии [2–4, 10, 11]. Важным принципом является выполнение пластики без натяжения тканей с учетом равномерной нагрузки на шов, а несоблюдение этих правил ведет к прорезыванию швов, нарушая микроциркуляцию и трофику в тканях, и способствует возникновению ПОВГ и эвентраций [2, 4, 6, 10–12]. Ввиду этого, важность разработки рационального способа ушивания белой линии живота с учетом ее морфологических свойств, в особенности в ур-гентной хирургии, не вызывает сомнения.

Цель исследования: разработка способа ушивания апоневроза после срединной лапаротомии, препятствующему формированию эвентраций и ПОВГ с учетом морфологического строения и физических свойств белой линии живота.

Материалы и методы

Обследовано100 больных, проходивших лечение в БСМП г. Рязани по поводу вентральных грыж, на предмет локализации грыжевых выпячиваний. Проанализированы результаты лечения 111 больных в БСМП г. Рязани на предмет наличия у них ПОВГ через 1 год после выполнения экстренного хирургического вмешательства на органах брюшной полости из лапа-ротомного и трансректального доступов с ушиванием апоневроза отдельными узловыми швами. Данным больным также проводили физикальное обследование с целью оценки степени недифференцируемой дисплазии соединительной ткани (НДСТ) по схеме Т.Милковска–Дмитровой и А.Каркашева. С целью морфо-физического обоснования наиболее частой локализации грыж и выявления наиболее прочного шва апоневроза для разработки способа ушивания апоневроза, проведен эксперимент, заключающийся в определении прочности интактного апоневроза и рассеченного, после наложения на него швов. При этом исследуемый материал подвергнули тензиометрическому исследованию на динамометре электронном АЦД/1Р-0,1/1И-2

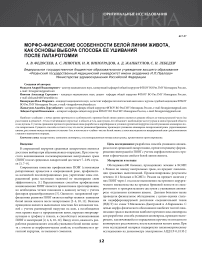

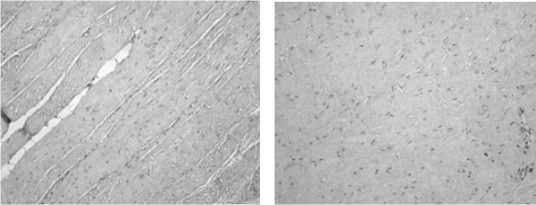

(компания НПО «Мега Тонн Электронные Динамометры» Санкт-Петербург). Прочность измеряли в Ньютонах (Н). Для этого участки длиной 5 см. цельного или ушитого апоневроза укрепляли в зажимах разрывного устройства (рис. 1).

Рис. 1. Тензиометрическое исследование ушитого (1, 2 фото слева) и цельного апоневроза (3 слева).

Апоневроз исследовали не позже чем через 24 часа после смерти больного. Причиной смерти всех больных явилась патология сердечно- сосудистой системы. Исследование проведено на 6 трупах обоего пола в возрасте от 51 до 84 лет в случае цельного апоневроза, и на 12 трупах обоего пола в возрасте от 53 до 92 лет при наложении швов на рассеченный апоневроз. В группе с неповрежденным апоневрозом на участках по 5 см. на протяжении всей белой линии проведено гистологическое исследование с изучением расположения сухожильных пучков и расстояния между ними. Для определения области белой линии, перед ее иссечением, на ней делались отметки с учетом внешних анатомических ориентиров. Швы накладывались на рассеченный апоневроз в пределах его эпигастральной части. С учетом ушивания апоневроза выделены 4 равных группы. В первой группе апоневроз ушивался отдельными узловыми швами с шагом 5 мм, расстояние от края раны 10 мм. Во второй группе непрерывным швом с аналогичным шагом и расстоянием от края раны. В третьей группе белая линия ушивалась непрерывным швом с расположением стежков в шахматном порядке (непрерывный шахматный шов). Расстояние от большого стежка до края раны составило 10 мм., от малого 5 мм. Между стежками промежутки были 5 мм.

В четвертой группе апоневроз ушивался разработанными укрепляющими швами.

Задачами разработки укрепляющего шва являются:

-

1. снижение нагрузки на непрерывный шов, особенно в случаях повышенного внутрибрюшного давления.

-

2. Укрепление «слабых мест» апоневроза после лапаротомии.

-

3. Предотвращение излишнего натяжения краев раны и нити при наложении обвивного шва.

-

4. Сохранение состоятельности шва апоневроза в случае возможной ревизии раны при ее нагноении.

Для наложения швов использовалась монофиламентная нить Prolen 0.

Результаты и их обсуждение

При исследовании 100 больных, проходивших лечение в БСМП по поводу патологии белой линии живота, нами установлено, что ПОВГ выше пупка встречались в 44% (43 чел.), ниже пупка – в 15% (15 чел.), пупочные и параумбиликальные – 24% (24 чел.), диастаз выявлен в 17% (17 чел.).

При исследовании больных после лапаротомий, ПОВГ выявлены у 19(17,1%) исследуемых. При анализе полученных результатов выяснилось, что у 13(68,4%) пациентов от общего числа с ПОВГ имелась НДСТ, общее количество больных с НДСТ из 111 исследуемых было 17 (15,3%), то есть у больных без грыж дисплазия была в 4 (4,3%) случаев. Среди грыжено-сителей I степень НДСТ была у 9(47,4%) больных, II степень у 4(21%) пациентов с ПОВГ. И лишь у 6(31,6%) пациентов с грыжевым дефектом НДСТ не выявлено.

Таким образом, наиболее частой локализацией грыж является эпимезогастральная область, что необходимо учитывать при ушивании лапаротомных ран этой локализации с целью профилактики грыж и эвентраций, а присутствие НДСТ в 68,4% случаев у грыженосителей указывает на ее роль в причине образования грыж (r = 0,273, р<0,05).

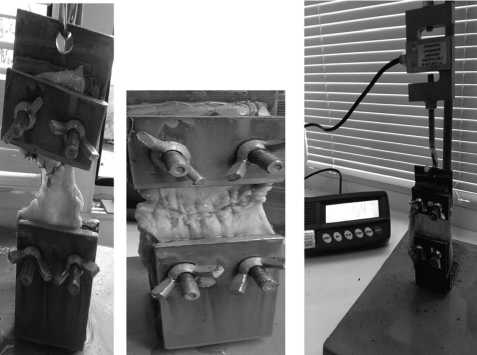

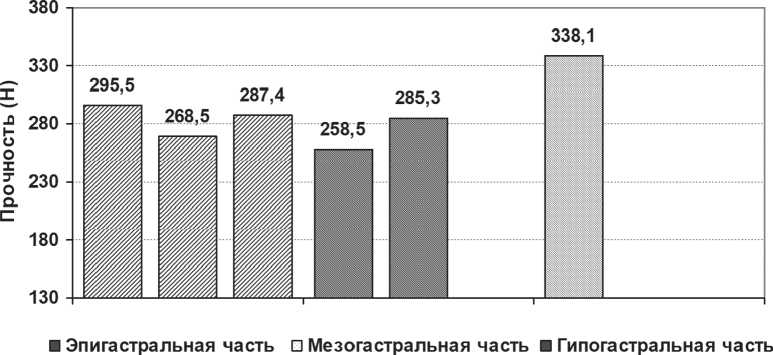

Тензиометрическое исследование участков по 5 см. ушитого апоневроза человека показало, что наиболее прочным оказался непрерывный шахматный шов (от 215,6 Н до 264,6 Н (в ср. 241,7+ 24,6 Н)) по сравнению с прочностью отдельного шва (от 137,2 Н до 205,8 Н (в ср. 178,8+30,5 Н)) (tСт = 0,561, р<0,05) и непрерывного шва (от 186,2 Н до 240,1 Н (в ср. 215,6+ 24,3 Н)) (tСт = 1,257, р<0,05) (рис.2)

Прочность одного укрепляющего шва составила от 76,4 Н до 98,1 Н (в ср. 85,15+ 9,6 Н). Прочность интактного апоневроза в его эпигастральной части составила от 250,4 Н до 313,6 Н (в ср. 283 + 18 Н), мезогастральной от 243,4 Н до 298,6 Н (в ср. 271,9+ 17,6 Н), гипогастральной от 323,4 Н до 353,6 Н (в ср. 338,1 + 12,5 Н). То есть, прочность неповрежденного апоневроза была больше прочности ушитого и составила в среднем 288,8 + 28,3 Н (tСт = 0,982, р<0,05).

Далее исследована длина каждого анатомического отдела белой линии живота. В среднем высота эпигастральной части составила от 11,7 до 14,1 см. ( в ср. 13 + 0,9 см), в мезогастраль-ной от 10 до 13,2 см. ( в ср. 11,8 + 1,1 см), в гипогастрии от 7 до 8,4 см. ( в ср. 7,9+ 0,4 см.).

С учетов средних размеров анатомических областей белой линии живота, в эпигастральной части исследовано три равных фрагмента со средним шагом 5 см., в мезогастральной два фрагмента, гипогастральной один.

В эпигастральной части прочность первого верхнего участка была от 274,4 Н по 313,6 Н (в ср. 295,5 + 16,3 Н), второго участка от 250,4 Н до 286,6 Н (в ср. 268,1 + 14,9 Н), третьего

Отдельный шов Непрерывный шов Непрерывнный со стежками в шахматном порядке

Рис. 2. Сравнительная характеристика прочности швов.

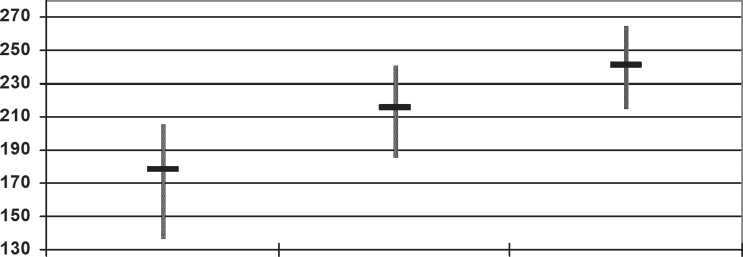

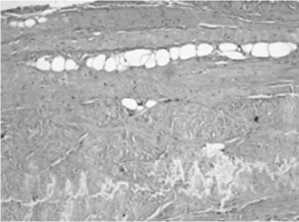

Рис. 3. Гистологическая картина участков эпигастральной части белой линии живота Гем.-эоз. ув. 200× участка от 287,4 Н до 300,6 Н (в ср. 287,4 + 13,1 Н). То есть, по сравнению с самым первым участком, второй является наименее прочным (tСт = -1,124, р<0,05). При гистологическом исследовании указанных участков, ход сухожильных пучков первого из них на 30% поперечный, в 70% продольный, расстояние между волокнами от 24,2 до 27,3 мкм. (в среднем 25,4 мкм.) Во втором участке 50% поперечный ход, 20% косой, 30% продольный, расстояние между сухожильными волокнами от 26,2 до 29,3 мкм. (в среднем 28,4 мкм.) В третьем участке сухожильные пучки имеют поперечное направление в 40%, в поперечном направлении, 50% в продольном, 10 % в косом, расстояние между волокнами от 25,1 до 26,8 мкм. (в среднем 25,9 мкм.) (рис. 3)

В мезогастральной части прочность первого верхнего участка была от 243,4 Н по 271,6 Н (в ср. 258,5 + 12,3 Н), так как второго участка от 275,4 Н до 298,6 Н (в ср. 285,3 + 10 Н) (tСт = 0,359, р<0,05). Гистологическое исследование показало, что направление сухожильных пучков в первом участке апоневроза на 70% поперечное, на 20% продольное и на 10% косое, расстояние между сухожильными волокнами от 28,2 до 30,3 мкм. (в среднем 29,2 мкм.), а во втором на 60% поперечное, на 35% продольное и на 5% косое, расстояние между сухожильными волокнами от 22,3 до 25,1 мкм. (в среднем 23,4 мкм.). (рис. 4)

В гипогастральной части прочность белой линии составила от 323,4 Н по 353,6 Н (в ср. 338,1 + 12,5 Н), то есть прочнее, чем в эпигастральной (tСт = 0,295, р<0,05) и мезогастральной областях (tСт = 0,458, р<0,05). Ход сухожильных пучков на 50% поперечный, а на 50% косой, расстояние между сухожильными волокнами от 17,5 до 20,1 мкм. (в среднем 19,4 мкм.). (рис.5)

Рис. 4. Гистологическая картина участков мезогастральной части белой линии живота Гем.-эоз. ув. 200×

Рис. 5. Гистологическая картина участков мезогастральной части белой линии живота Гем.-эоз. ув. 200×

Таким образом, наиболее «слабыми» с точки зрения прочности и особенностей строения белой линии живота, является средняя область ее эпигастральной части (на расстоянии в среднем 5 - 10 см от мечевидного отростка) и область в 5 см. над пупком, что объясняет наибольшую частоту грыж в эпигастральной области и над пупком (рис. 6).

Рис. 6. Сравнительная характеристика прочности участков белой линии живота

Гистологически, в выявленных «слабых» участках, имело значение преобладание сухожильных пучков, идущих в поперечном направлении, а также наибольшие расстояния между ними.

На основании полученных результатов разработан и апробирован в условиях ургентной хирургии способ ушивания апоневроза после лапаротомии (заявка на изобретение № 2016141693), позволяющий создать оптимальные условия для заживления срединных лапаротомных ран, предотвратить развитие эвентраций и послеоперационных вентральных грыж. Сущность способа состоит в том, что после ушивания брюшины, производят ушивание апоневроза лапаротомной раны укрепляющими швами, расстояние между которыми составляет 5см, в том числе в выявленных «слабых» местах белой линии, а затем накладывается непрерывный шахматный шов. К настоящему времени предлагаемый способ применен у 42 пациенов, оперированных в экстренном порядке на органах брюшной полости с использованием срединного лапаротомного доступа. Эвентраций в раннем послеоперационном периоде не было. Наблюдение в течение 6 месяцев послеоперационного периода показало отсутствие дефектов и грыжевых выпячиваний в области шва срединного лапаротомного доступа.

Обсуждение

Таким образом, исследование показало, что наиболее частой локализацией грыж является эпигастральная часть и начальная часть мезогастрия. Это подтверждает проведенное морфо – физическое исследование, позволившее определить наиболее «слабые» участки апоневроза в этих областях, а проведенное экспериментальное исследование по швам разработать наиболее рациональный способ ушивания, позволяющий, в том числе, укрепить эти проблемные места с точки зрения риска развития ПОВГ. Тем не менее, ввиду наличия НДСТ у большинства грыженосителей, преобладания поперечного хода сухожильных пучков белой линии живота, увеличивается риск прорезывания швов, в результате чего образуются дефек- ты, которые служат местом выхода грыжевого мешка. То есть, предлагаемый способ безусловно надежнее классических методик ушивания белой линии живота, но наличие у больных тяжелой степени дисплазии соединительной ткани является серьезным фактором грыжеобразования. В данной ситуации оптимальным способом профилактики ПОВГ является превентивное эндопротезирование. Нами применяется метод подапоневротической превентивной пластики после лапаротомии. Задачами данной методики являются:

-

1) Укрепление «слабых мест» апоневроза после лапаротомии.

-

2) Дополнительная защита зоны наложения шва при прорезывании апоневроза лигатурой.

-

3) Стимуляции формирования прочного соединительнотканного рубца.

Превентивное протезирование проведено у 8 больных, имеющих тяжелую степень НДСТ. В раннем и позднем послеоперационном периоде через 6 месяцев грыжевых выпячиваний в области рубца не выявлено.

Выводы

-

1) Непрерывный шахматный шов, наложенный на апоневроз человека, прочнее в среднем на 11 % классического непрерывного шва и на 26 % отдельного узлового шва.

-

2) Наиболее «слабыми» местами апоневроза, с позиции его морфо - физических особенностей, является средний участок эпигастральной части и начальный мезогастральной, ввиду преобладания поперечного хода сухожильных пучков и наибольшего расстояния между ними.

-

3) Укрепляющий шов, за счет своих высоких прочностных характеристик, наложенный на «слабые» места белой линии, позволяет дополнительно усилить эти участки, предупредив несостоятельность непрерывного шва.

-

4) Применение превентивного протезирования белой линии в условиях НДСТ, встречающейся у 68,4% потенциальных гры-женосителей, является способом выбора профилактики ПОВГ.

Список литературы Морфо-физические особенности белой линии живота, как основы выбора способа ее ушивания после лапаротомии

- Зацаринный А.В., Бударев В.Н., Муравьев С.Ю., Авдеев С.С., Ворначев С.А., Хабибуллин В.В. Результаты функционально ориентированных операций в герниологии // Наука молодых (Eruditio Juvenium). 2013. №3. С. 34-43

- Измайлов С.Г., Бодров А.А. Способ ушивания срединных лапаротомных ран // Хирургия. 2005. №7. С.28-32.

- Кузнецов Н.А., Счастливцев И.В., Цаплин С.Н. Роль операционного доступа в развитии послеоперационных вентральных грыж // Хирургия. Журнал имени Н.И. Пирогова. 2011. №7. С. 62-67.

- Султангазиев Р.А., Бебезов Х.С., Нурманбетов Д.Н., Аби- ров К.Э., Тогочуев А.А. Операционный доступ и способ ушивания передней брюшной стенки у больных портальной гипертензией // Вестник КРСУ. 2015. Т.15, № 7. С.146-148.

- Федосеев А.В., Муравьев С.Ю., Бударев В.Н., Инютин А.С., Зацаринный В.В. Некоторые особенности белой линии живота, как предвестники послеоперационной грыжи// Российский медико- биологический вестник имени академика И.П. Павлова. 2016. №1. С. 109-115.

- Юрасов А.В. Выбор метода пластики послеоперационных вентральных грыж // Анналы хирургии. 2010. №6. С. 23-27.

- Berger D., Lux A. Operative therapie der narbenherni technische prinzipien // Chirurg. 2013. Bd. 84. S. 1001-1011.

- Den Hartog D., Dur A.H., Kamphuis A.G. Comparison of ultrasonography with computed tomography in the diagnosis of incisional Hernias // Hernia. 2009. Vol.13, №1. Р. 45-48.

- Georgiev-Hristov T., Celdrán A. Comment to: A systematic review of the surgical treatment of large incisional Hernia // Hernia. 2015. Vol. 2. P. 89-101.

- Llaguna O.H., Avgerinos D.V., Lugo J.Z. Incidence and risk factors for the development of incisional hernia following elective laparoscopic versus open colon resections // Am J Surg. 2010. Vol.199, №2. P.263-265.

- Millbourn D., Cengiz Y., Israelsson L.A. Effect of stitch length on wound complications after closure of midline incisions: a random ized controlled trial // Arch Surg. 2009. Vol.144, № 11. P. 1056-1059.

- DOI: 10.1001/archsurg.2009.189

- Rahbari N.N., Knebel P., Diener M.K. et al. Current practice of abdominal wall closure in elective surgery. Is there any consensus? // BMC Surg. 2009. Vol.15, № 9. P. 8.