Морфо-функциональные особенности надкостницы регенерата большеберцовой кости на различных этапах удлинения голени

Автор: Ирьянов Ю.М., Горбач Е.Н., Петровская Н.В.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2003 года.

Бесплатный доступ

Изучение динамики морфофункциональных особенностей надкостницы регенерата большеберцовой кости, формирующегося при удлинении голени в условиях чрескостного дистракционного остеосинтеза, показало, что при нарушении целостности большеберцовой кости способом закрытой флексионной остеоклазии сохраненная надкостница выполняет барьерную функцию, препятствуя врастанию параоссальных мягких тканей в область диастаза. Клетки ее камбиального слоя проявляют остеогенные свойства, образуя грубоволокнистые костные трабекулы через 5 суток после операции. Выявлено, что в период удлинения конечности надкостница, подобно костному регенерату, приобретает зональное строение, участвуя в кровоснабжении и репаративном костеобразовании.

Голень, дистракционный остеосинтез, дистракционный регенерат, надкостница, функциональная морфология

Короткий адрес: https://sciup.org/142120614

IDR: 142120614

Текст научной статьи Морфо-функциональные особенности надкостницы регенерата большеберцовой кости на различных этапах удлинения голени

Morpho-functional characteristic features of the periosteum of the tibial regenerate bone at different stages of leg lengthening

Y.M. Irianov, E.N. Gorbach, N.V. Petrovskaya

Государственное учреждение науки

Российский научный центр "Восстановительная травматология и ортопедия" им. академика Г. А. Илизарова, г. Курган (генеральный директор — заслуженный деятель науки РФ, член-корреспондент РАМН, д.м.н., профессор В.И. Шевцов)

Изучение динамики морфофункциональных особенностей надкостницы регенерата большеберцовой кости, формирующегося при удлинении голени в условиях чрескостного дистракционного остеосинтеза, показало, что при нарушении целостности большеберцовой кости способом закрытой флексионной остеоклазии сохраненная надкостница выполняет барьерную функцию, препятствуя врастанию параоссальных мягких тканей в область диастаза. Клетки ее камбиального слоя проявляют остеогенные свойства, образуя грубоволокнистые костные трабекулы через 5 суток после операции. Выявлено, что в период удлинения конечности надкостница, подобно костному регенерату, приобретает зональное строение, участвуя в кровоснабжении и репаративном костеобразовании. Ключевые слова : голень, дистракционный остеосинтез, дистракционный регенерат, надкостница, функциональная морфология.

Study of the dynamics of morpho-functional characteristic features of the periosteum of the tibial regenerate bone, being formed during leg lengthening under transosseous distraction osteosynthesis, has shown, that when tibial integrity is disturbed by the method of closed flexion osteoclasia, the preserved periosteum functions as a barrier and prevents growing of paraosseous soft tissues into diastasis zone. The cells of its cambial layer manifest their osteogenic properties, formig rough-fibrillar bone trabeculae in 5 postoperative days. It has been established, that during limb lengthening the periosteum, like the regenerate bone, acquires zonal structure and takes part in blood supply and reparative osteogenesis. Keywords : leg, distraction osteosynthesis, distraction regenerate bone, periosteum, functional morphology.

Многие авторы полагают, что при удлинении конечности в условиях чрескостного дистракционного остеосинтеза ведущая роль в репаративном костеобразовании принадлежит эндосту, а процесс новообразования костной ткани в дистракционных регенератах при адекватном кровоснабжении протекает по так называемому десмальному типу [3-6].

Наряду с этой точкой зрения в современной литературе имеются факты, доказывающие, что в условиях нарушения кровоснабжения при использовании интрамедуллярных аппаратов, а также при удлинении на стержне, с одновременным применением чрескостного остеосинтеза, основным источником костной ткани дистракционных регенератов является надкостница, реагирующая на дозированное растяжение активизацией периостального кровоснабжения и репаративного остеогенеза [1, 2, 8, 10-12].

Цель работы – изучение морфофункциональных особенностей надкостницы дистракционного регенерата большеберцовой кости на различных этапах удлинения голени в условиях чрескостного дистракционного остеосинтеза.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

16 собакам осуществляли закрытую флексионную остеоклазию и через 5 суток после операции удлиняли голень аппаратом Илизарова. Дистракцию осуществляли с суточным темпом 0,75 мм за 4 приема в день в течение 7, 14, 21 и 28 суток. Величина удлинения голени к концу периода дистракции составила 17,3±0,15 %. Исследования также проводили в преддистракционном периоде через 1, 3 и 5 суток после операции.

Регенераты вместе с прилежащими участками костных отломков фиксировали в параформ-глутаральдегидном фиксаторе. Кусочки надкостницы выпиливали вместе с участками костной ткани отломков и регенератов, часть из них декальцинировали и заливали в целлоидин и парафин, а оставшиеся кусочки дополнительно фик- сировали в четырехокиси осмия и без декальцинации заливали в аралдит. Целлоидиновые и парафиновые срезы окрашивали гематоксилином и эозином, пикрофуксином по Ван-Гизону, орсеи-ном по Тенцеру-Унну. Полутонкие срезы, изготовленные из аралдитовых блоков, окрашивали по методу метиленовый синий – ШИК. Поперечные и продольные распилы регенератов заключали в аралдит и затем шлифовали их поверх- ность мелкообразивными материалами. Для изучения фибриллярной структуры надкостницы готовили дозированно коррозионные препараты, протравливая полированную поверхность распилов 10%-ным раствором этиолята натрия. После напыления серебром в ионном напылителе IВ - 6 препараты исследовали при помощи сканирующего электронного микроскопа JSM-840.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Проведенные нами исследования показали, что при создании перелома в средней трети диафиза большеберцовой кости методом флексионной ос-теоклазии и фиксации отломков аппаратом Илизарова внутрикостная и периостальная сосудистые сети сохранялись, при этом параоссальные ткани лишь незначительно травмировались.

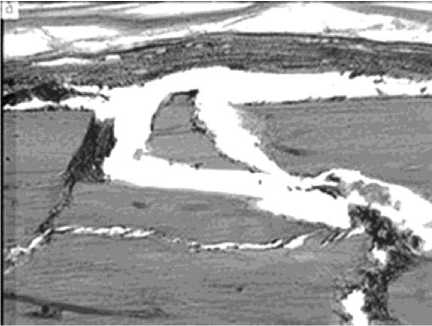

При данном способе оперативного вмешательства в большинстве случаев мы не наблюдали разрыва соединительнотканного слоя надкостницы. В зоне нарушения целостности корковой пластинки происходило лишь его отслоение на протяжении 0,5-1,5 см по обе стороны от места перелома и разволокнение. При этом в участке, примыкающем к диастазу, нарушалась непрерывность остеогенного слоя надкостницы, прочно связанного с поверхностью корковой пластинки (рис. 1). В некоторых случаях на передней поверхности диафиза мы наблюдали повреждение соединительнотканного слоя надкостницы, которое происходило в результате травматизации костными отломками.

Рис. 1. Отслоение надкостницы в зоне перелома в средней трети диафиза большеберцовой кости. 1 сутки после флексионной остеоклазии. Окраска гема-токсилином-эозином. Увеличение х 25

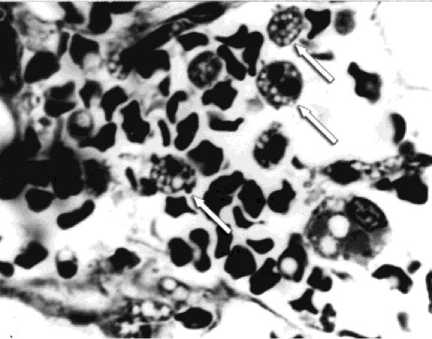

Через 1, 3 и 5 суток после операции в надкостнице, в зоне перелома, отмечали реактивные процессы, вызванные повреждением ткани: отек, обширные гематомы, здесь определялись очаги кровоизлияний с распадающимися эритроцитами, скопления лейкоцитов с гиперхромными, хорошо окрашенными ядрами, макрофагоциты. Сохранялась серозно-фиброзная экссудация, нейтрофильная инфильтрация. Вблизи от межотлом- ковой щели наблюдали пролиферацию фибробластических клеток. По краям костной раны надкостница теряла органотипичную структуру, здесь выявлялась неширокая зона фиброретикулярной ткани, в которой отмечали начальные этапы формирования первичных костноостеоидных трабекул. На поверхности трабекул располагалась яркая остеоидная кайма, окруженная многочисленными молодыми остеобластами и преостеобластами с вакуолизированной цитоплазмой. Коллагеновые волокна подвергались набуханию, разволокнению и частичной деструкции. К 5-м суткам после операции в надкостнице выявляли многочисленные гранулированные тучные клетки (рис. 2). В этот период со стороны надкостницы в интермедиарную зону регенерата начинали врастать сосуды.

Рис. 2. Многочисленные гранулированные тучные клетки в участках надкостницы в зоне, примыкающей к диастазу (отмечены стрелками). 5 суток после операции. Полутонкий срез. Окраска метиленовым синим-ШИК. Увеличение х 1000

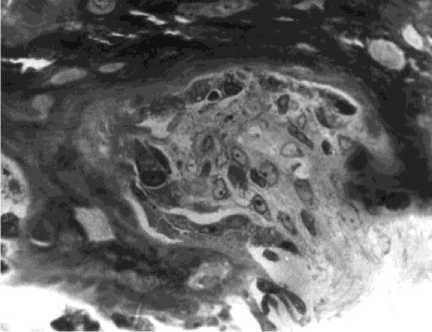

Через 7,14 суток дистракции надкостница на уровне костных отломков сохраняла слоистое строение и была утолщена за счет пролиферативной активности клеток базального слоя, участвующего в образовании сети молодых костных трабекул (рис. 3), а также расслаивающихся коллагеновых волокон соединительнотканного слоя, в котором наблюдали артериальные сосуды мелкого калибра и капилляры. Процесс периостального костеобразования наиболее интенсивно протекал в зоне, прилежащей к проксимальному костному отделу регенерата. В этой зоне молодые костные трабекулы в виде небольших конусообразных тяжей направлялись к центральным зонам регенерата. На уровне срединной слабоминерализованной прослойки регенерата надкостница теряла двухслойное строение и сливалась с соединительнотканной прослойкой, отличаясь от нее повышенным содержанием ШИК – положительных веществ.

Рис. 3. Периостальная новообразованная костная трабекула в дистальном костном фрагменте дистракционного регенерата. 7 суток дистракции. Полу-тонкий срез. Окраска метиленовым синим-ШИК. Увеличение х 1000

Рис. 4. Направляющиеся к центру диастаза конусообразные тяжи молодых костных трабекул (стрелка), образованных в периостальной части отломков и костных отделов регенерата. 28 суток дистракции. Электронная сканограмма продольного распила дистракционного регенерата. Увеличение х 5

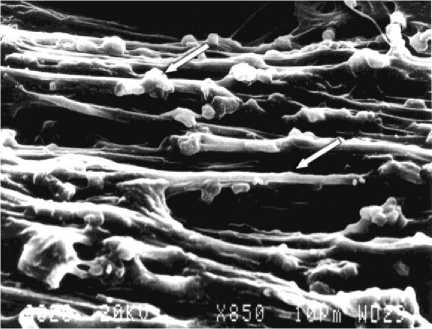

Через 21 и 28 суток дистракции костеобразовательный процесс со стороны надкостницы наблюдался в зонах проксимального и дистального костных отделов дистракционного регенерата (рис. 4). В этих участках в надкостнице различались остеогенный (с увеличенным количеством диффузно расположенных клеток) и наружный соединительно-тканный слои, в которых преобладали сосуды микроциркуляторного русла. В соединительнотканном слое надкостницы костных отделов регенерата от продольно ориентированных толстых пучков коллагеновых волокон ответвлялись в косопоперечном направлении пучки меньшего калибра и отдельные тонкие связывающие волокна, которые объединяли соединительнотканный слой с поверхностью формирующейся кости, выполняя функцию новообразованных Шарпеевских волокон. При больших увеличениях наблюдалась картина активного фибриллогенеза: между крупными пучками коллагеновых и эластических волокон и вокруг клеток фибробластического ряда паутинообразно располагались новообразованные тонкие коллагеновые (рис. 5а) и эластические волокна (рис. 5б), вплетающиеся в более крупные пучки и соединяющие их между собой. На уровне срединной прослойки органотипическое строение надкостницы не выявлялось, она сливалась с ней в единое целое. Однако на периостальной поверхности соединительнотканной прослойки мы также наблюдали эласто- и кол-лагеногенез (рис. 6).

Рис. 5. Активный фибриллогенез в наружной части соединительнотканного слоя надкостницы на уровне костных отделов дистракционного регенерата. Дистракция-28 суток. А – Новообразованные тонкие коллагеновые и эластические волокна, вплетающиеся в более крупные пучки и соединяющие их между собой. Электронная сканограмма фрагмента соединительнотканного слоя надкостницы. Увеличение х 2300. Б – Сеть новообразованных эластических волокон в надкостнице. Окраска орсеином по Тенце-ру-Унну. Увеличение х 400

Рис. 6. Периостальная поверхность соединительнотканной прослойки дистракционного костного регенерата. Коллагеновые волокна (стрелка справа) плотно прилегают друг к другу. На их поверхности располагаются многочисленные фибробласты (стрелка слева). Дистракция- 28 суток. Электронная сканограмма. Увеличение х 850

ОБСУЖДЕНИЕ

Проведенные нами исследования показали, что при нарушении целостности большеберцовой кости в средней трети диафиза путем закрытой флексионной остеоклазии надкостница сохранялась по всей окружности кости, за исключением передней поверхности, где она часто была повреждена краями костных отломков. Сохраненная при операции надкостница выполняла важную барьерную функцию, препятствуя врастанию параоссальных мягких тканей в область диастаза.

В преддистракционный период в зоне перелома надкостница изменялась и теряла характерное двухслойное строение. В ней отмечались очаги кровоизлияний, признаки воспалительного процесса и пролиферации клеточных элементов. Клетки камбиального слоя надкостницы весьма рано проявляли остеогенные свойства, образуя грубоволокнистые костные трабекулы на 3-5-е сутки после перелома, что подтверждается и данными, полученными другими авторами [7, 9].

На протяжении периода дистракции надкостница, подобно дистракционному регенерату, сохраняла зональное строение. На уровне проксимального и дистального костных отломков она была представлена утолщенным камбиаль-

ным слоем, клетки которого продуцировали костное вещество. Соединительнотканный слой надкостницы отличался умеренным содержанием сосудов мелкого и среднего калибра и содержал немногочисленные клеточные элементы. На уровне костных отделов регенерата камбиальный слой надкостницы был еще более утолщен за счет многочисленных остеобластических клеток. Возрастала и численность фибробластоподобных клеток соединительнотканного слоя надкостницы, активно участвующих в процессах фибриллогенеза. На уровне «зоны роста» регенерата надкостница теряла органотипичное строение и сливалась с ней, отличаясь повышенным содержанием ШИК-положительных соединений и активным образованием эластических и коллагеновых волокон, а также многочисленностью сосудов микроциркуляторного русла.

Таким образом, в результате проведенных нами исследований выявлены некоторые морфофункциональные особенности надкостницы дистракционных регенератов, свидетельствующие об активном ее участии в процессах кровоснабжения и репаративном костеобразовании при удлинении голени в условиях чрескостного дистракционного остеосинтеза.