Морфофункциональная характеристика мышц голени экспериментальных животных при «веерном» удлинении конечности в эксперименте

Автор: Чикорина Н.К., Сайфутдинов М.С., Ерофеев С.А., Сизова Т.В.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4, 2007 года.

Бесплатный доступ

На восьми взрослых беспородных собаках путём «веерного» удлинения голени после закрытой флексионной остеоклазии берцовых костей в сравнении с пятью контрольными животными было показано, что использование специального режима дистракции для получения радиальных регенератов не приводит к необратимому снижению функционального состояния нервно-мышечного аппарата, существенно отличающемуся от такового в контрольной серии. Проведенные при этом гистологические исследования мышц голени свидетельствуют об умеренно выраженных реактивных изменениях, характерных для растяжения тканей, которые компенсируются регенерацией внутриклеточных структур миосимпластов.

Дистракционный остеосинтез, мышца, электромиография

Короткий адрес: https://sciup.org/142121054

IDR: 142121054

Текст научной статьи Морфофункциональная характеристика мышц голени экспериментальных животных при «веерном» удлинении конечности в эксперименте

Одним из важных аспектов дистракционного остеосинтеза является создание адекватных условий для оптимального функционального состояния удлиняемой конечности. В частности, существует необходимость уменьшить степень неравномерности растяжения мышечных групп-антагонистов. Для голени это икроножная и передняя большеберцовая мышцы, имеющие неодинаковый физиологический поперечник и специфику точек прикрепления к костям. В связи с вышесказанным, одним из авторов данной работы предложен способ «веерного» удлинении конечностей [1], который позволяет осуществлять не только стимуляцию костеобразования, но и использовать щадящий режим для мягких тканях при «веерной» тракции отломков, так как мышцы, расположенные с противоположных сторон, имеют возможность периодического “отдыха”. Целью настоящего исследования явилось изучение морфофункциональных особенностей скелетных мышц голени при данной методике удлинения конечностей.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование выполнено на 13 взрослых беспородных собаках. У всех животных дистракция осуществлялась в ручном режиме 1 мм в сутки за четыре приёма. Основную группу составляли 8 животных (15 наблюдений), у которых получали радиальные регенераты путём «веерного» удлинения голени [1]. В контрольную группу вошли ранее опубликованные нами результаты обследования 5 животных (11 наблюдений) [2, 3]. Содержание животных, оперативные вмешательства и эвтаназию осуществляли согласно приказу МЗ СССР № 755, 1977 г. [4].

Стимуляционная электромиография (ЭМГ) проводилась по общепринятой методике [5] в модификации, под внутривенным барбитуровым наркозом до начала эксперимента, в конце периода дистракции, через 30 дней фиксации и через 30 дней после снятия аппарата. Вызванную биоэлектрическую активность (M-ответы) мышц голени получали в результате раздражения седалищного нерва через игольчатый электрод прямоугольными импульсами длительностью 1 мс с заведомо супрамаксимальной амплитудой для М-ответов. Биоэлектрическую активность икроножной и передней большеберцовой мышц регистрировали с помощью ЭМГ-системы «DISA-1500» (DANTEC, Дания) монополярно электродом с модифицированными отводящими поверхностями в виде игл. Активный полюс электрода вводили в брюшко тестируемой мышцы, а индифферентный - под кожу в области сухожилия. Измеряли амплитуду М-ответа от вершины максимального негативного до максимального позитивного пика. Из-за малого объёма выборки, не позволяющего определить характер распределения анализируемого параметра, статистическую значимость наблюдаемых изменений оценивали с помощью непараметрического критерия Манна-Уитни [6, 7].

Для гистологического исследования из передней большеберцовой и икроножной мышц вырезали кусочки продольной и поперечной ориентации, которые после фиксации в 12 % растворе нейтрального формалина заливали в парафин и парафин-целлоидин. Срезы толщиной от 3 мкм до 30 мкм окрашивали гематокси-лин–эозином и пикрофуксином по методу Ван-Гизона. Срезы изучали с помощью светового микроскопа «Биолам-70». Иллюстрации получены при использовании аппаратнопрограммного комплекса «ДиаМорф».

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

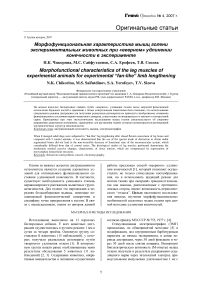

Через 14 дней дистракции в проксимальном и дистальном отделах передней большеберцовой мышцы животных основной группы патологических изменений нет. Мышечные волокна в пучках располагаются компактно, имеют хорошо просматриваемую поперечную исчерченность. Гиперхром-ные ядра вытянутой формы располагаются под сарколеммой. В эндомизии определяется умеренное количество раскрытых капилляров. В средней трети мышцы на уровне остеоклазии наблюдаются контрактуры миофибрилл в отдельных мышечных волокнах. В соседствующих с такими очагами деструкции волокнах увеличивается число мышечных ядер (рис. 1). В икроножной мышце изменений нет. Таким образом, через 2 недели дистракции в мышцах голени наблюдается слабо выраженная обычная реакция скелетной мышечной ткани на раздражение (растяжение), картина которой аналогична данным, полученным в контрольной группе [2, 3].

Через 28 дней дистракции в мышечных волокнах передней большеберцовой мышцы по всей длине определяются изменения, характерные для внутриклеточной регенерации реактивно раздраженных структур. На поперечных срезах наблюдаются различные диаметры и форма профилей мышечных волокон (чаще округлая или эллипсоидная), косвенно свидетельствующие о несопряженности мышечного сокращения двигательных единиц. В отдельных волокнах на месте утраченных структур наблюдается активизация регенераторых процессов в виде скопления крупных прозрачных мышечных ядер (рис. 2). Хроматин в них располагается в виде глыбок по всей кариоплазме. В икроножной мышце изменений нет. В некоторых случаях наблюдения отмечается утолщение фасции с разволокнением коллагеновых структур и обильное ее кровоснабжение (рис. 3).

Рис. 1. Участок передней большеберцовой мышцы через 14 дней дистракции. Контрактура миофибрилл мышечного волокна обозначена жирной стрелкой. Очаг внутриклеточной регенерации миосимпласта обозначен тонкой стрелкой. Продольный срез. Окраска гематоксилин-эозином. Ок.12,5. об.16

Рис. 2. Участок передней большеберцовой мышцы через 28 дней дистракции. Скопления активизированных мышечных ядер в очагах деструкции мышечных волокон (стрелка). Продольный срез. Окраска гематоксилин-эозином. Ок.12,5. об.16

Рис. 3. Участок передней большеберцовой мышцы через 28 дней дистракции. Разволокнение коллагеновых структур и обильная васкуляризация собственной фасции мышцы (стрелка). Поперечный срез. Окраска по методу Ван-Гизона. Ок.12,5. об.6,3

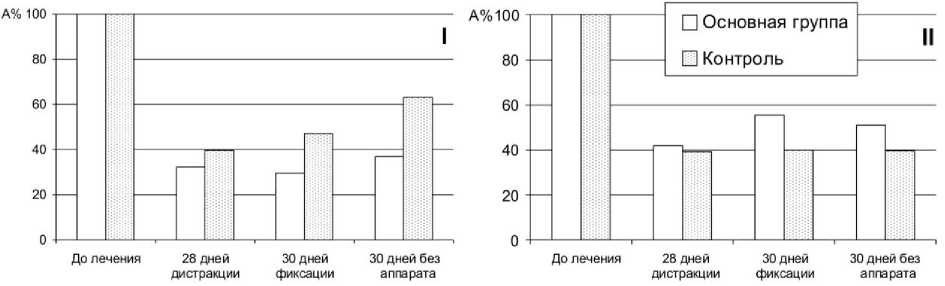

Результаты электромиографического тестирования мышц голени животных основной и контрольной группы приведены на рисунке 7. В конце периода дистракции (на 28-й день) у животных основной группы амплитуда М-ответа икроножной и передней большеберцовой мышц оперированной конечности снижена по сравнению с исходным уровнем на 68,2 % и 60,7 % (P<0,05). Ввиду высокой вариативности анализируемого параметра, все различия между его средними значениями основной и контрольной групп статистически не значимы (P>0,05).

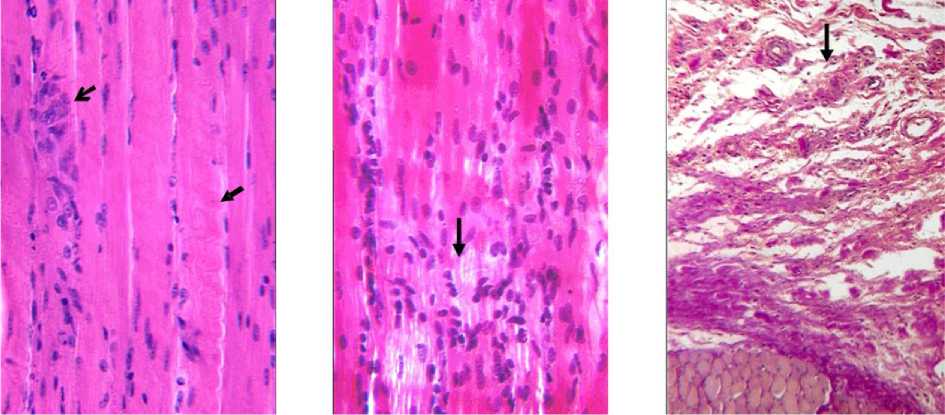

Через 30 дней фиксации голени в аппарате в большинстве мышечных волокон передней большеберцовой мышцы патологических изменений нет. Мышечные волокна в пучках расположены компактно, саркомеры в них выстроены в ранжир. Мышечные ядра вытянутой формы располагаются под сарколеммой в умеренном количестве. В отдельных волокнах наблюдаются очаговые скопления крупных ядер, содержащие глыбки хроматина и хорошо просматриваемые ядрышки, что является свидетельством продолжающейся дифференцировки внутриклеточных структур миоцитов в зрелые единицы (рис. 4). В икроножной мышце изменений нет. М-ответы в этот период остаются ниже доопе-рационного уровня соответственно на 66,3 % и 53,2 % (P<0,05). Различия с контролем статистически не значимы (P>0,05).

Рис. 4. Гистоструктура мышечных волокон передней большеберцовой мышцы через 30 дней фиксации голени в аппарате. Стрелками обозначены очаги скопления активизированных мышечных ядер. Продольный срез. Окраска гематоксилин-эозином. Ок.12,5. об.40

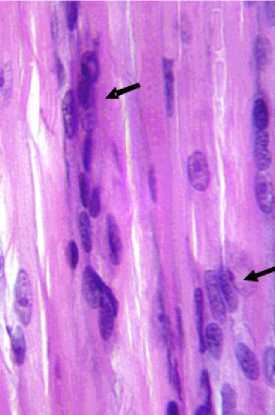

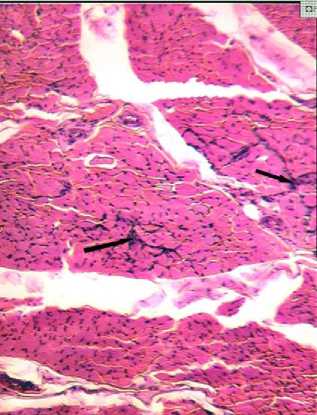

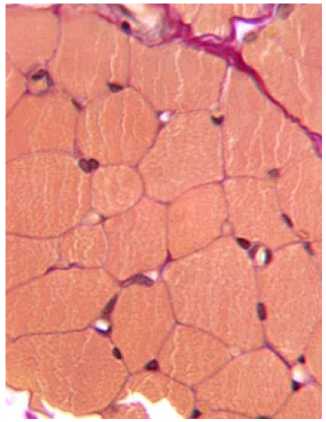

Через 30 дней после снятия аппарата мышечные волокна одинакового диаметра имеют хорошо выраженную поперечную исчерчен-ность и умеренное число подсарколеммальных ядер; на поперечных срезах - полигональную форму. Необходимо отметить часто встречаю- щиеся вено-венозные анастомозы (рис. 5), наличие которых свидетельствует о разрешении венозного застоя, имевшего место в начальных стадиях удлинения голени [3]. На данный срок патологических изменений в мышцах голени не обнаруживается (рис. 6). Вызванная биоэлектрическая активность мышц голени при этом остается сниженной на 63,0 % и 37,4 % (P<0,05), соответственно. Различия с контролем статистически не значимы (P>0,05).

Рис. 5. Участок передней большеберцовой мышцы, включающий несколько пучков мышечных волокон, через 30 дней после снятия аппарата. Стрелками указаны вено-венозные анастомозы. Поперечный срез. Окраска гематоксилин-эозином. Ок. 12,5. об.6,3.

Рис.6. Гистоструктура мышечных волокон передней большеберцовой мышцы через 30 дней после снятия аппарата. Поперечный срез. Окраска по методу Ван-Гизона. Ок.12,5. об.40

Таким образом, электрофизиологические исследования показали, что использование специального режима дистракции для получения радиальных регенератов у взрослых беспородных собак после закрытой флексионной остеоклазии берцовых костей не приводит к необратимому снижению функционального состояния нервномышечного аппарата, существенно отличающемуся от такового в контрольной серии. Проведенные при этом гистологические исследования мышц голени свидетельствуют об умеренно выраженных реактивных изменениях, характерных для растяжения тканей, которые компенсируются регенерацией внутриклеточных структур миосимпластов.

Рис. 7. Динамика амплитуды М-ответов мышц голени при ее удлинении в эксперименте (I – m. gastrocnemius lateralis; II – m. tibialis anterior)