Морфофункциональные изменения скелетных мышц голени при стимуляции остеогенеза интрамедуллярным проведением противоизогнутых спиц (экспериментальное исследование)

Автор: Чикорина Н.К., Сайфутдинов М.С., Ерофеев С.А., Попков Д.А.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2006 года.

Бесплатный доступ

С целью выяснения возможных влияний разрабатываемых в РНЦ «ВТО» приёмов сокращения сроков лечения на уровень вызванной биоэлектрической активности и гистологическое строение мышц удлиняемой методом дистракционного остеосинтеза голени экспериментальных животных получали М-ответы мышц голени до начала эксперимента, каждые 30 дней фиксации и через 30 дней после снятия аппарата. Гистологические исследования проводили в те же сроки. Было показано, что при использовании для интрамедуллярного остеосинтеза как прямых, так и противоизогнутых спиц не наблюдалось существенных различий вызванной биоэлектрической активности и гистоструктуры скелетных мышц голени между группами сравнения и контролем.

Дистракционный остеосинтез, мышцы, электромиография

Короткий адрес: https://sciup.org/142120915

IDR: 142120915

Текст научной статьи Морфофункциональные изменения скелетных мышц голени при стимуляции остеогенеза интрамедуллярным проведением противоизогнутых спиц (экспериментальное исследование)

В связи с внедрением в практику здравоохранения современных стандартов лечения больных актуальным становится вопрос сокращения времени их пребывания в стационаре. При использовании дистракционного остеосинтеза сокращение сроков лечения достигается путем интенсификации процессов созревания дистракционного регенерата. Одним из перспективных направлений является его механическое раздражение с помощью дополнительно проведённых спиц. Поскольку ранее проведённые исследования [1-5] показали, что комплекс факторов дистракционного остеосинтеза (длительное дозированное растяжение тканей в сочетании с относительной гипокинезией и гиподинамией конечности, а также с хроническим ноцицептивным раздражением интерорецеп- торов спицами аппарата) приводит к обратимому снижению амплитуды вызванной биоэлектрической активности мышц удлиняемого сегмента, требует уточнения вопрос: не приводит ли к их чрезмерной атрофии дополнительная ноцицептивная стимуляция, неизбежная при введении дополнительных спиц в регенерат, так как известно подобное влияние сильного болевого раздражения на мышечную ткань [6, 7]. В связи с вышесказанным целью настоящего исследования является выяснение возможных негативных влияний разрабатываемых в РНЦ «ВТО» приёмов сокращения сроков лечения на уровень вызванной биоэлектрической активности и гистологическое строение мышц удлиняемого сегмента экспериментальных животных.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование выполнено на взрослых беспородных собаках в возрасте 1-3 лет. Для удлинения голени применяли аппарат Илизарова, состоящий из двух дуг и двух колец. У всех живот- ных осуществлялась закрытая флексионная ос-теоклазия берцовых костей в средней трети диафиза. Дистракцию в ручном режиме 1 мм в сутки за четыре приёма начинали через 5 дней после операции. В зависимости от видов стимуляции активности регенерации все экспериментальные животные были разделены на три серии: первая – животные без дополнительных приёмов стимуляции (5 животных, 11 наблюдений; контрольная группа); вторая животные, которым во время операции через регенерат под разными углами проводили одну прямую спицу (11 животных, 26 наблюдений; первая основная группа) и третья животные, которым во время операции для стимуляции через регенерат проводили две проти-воизогнутые спицы (9 животных, 20 наблюдений; вторая основная группа). Содержание животных, оперативные вмешательства и эвтаназию осуществляли согласно приказу МЗ СССР № 755, 1977 г. Удлинение продолжалось 4 недели, так что его величина соответствовала 15 % исходной длины сегмента. Длительность фиксации в первой серии была 60 дней, а во второй и третьей – 30 дней. Животных выводили из опыта передозировкой барбитуратов через 30 и 60 дней фиксации и 30 дней после снятия аппарата.

Электрофизиологические исследования проведены с использованием стимуляционной электромиографии (ЭМГ) по общепринятой методике [8] в модификации, предложенной А.П. Шеиным1, до начала эксперимента, каждые 30 дней фиксации и через 30 дней после снятия аппарата. Вызванную биоэлектрическую активность (M-ответы) икроножной и передней большеберцовой мышц получали в результате раздражения седалищного нерва через игольчатый электрод прямоугольными импульсами длительностью 1 мс с заведомо супрамакси-мальной для М-ответов амплитудой и регистрировали с помощью ЭМГ-системы DISA-1500 (DANTEC, Дания) монополярно электродом с модифицированными отводящими поверхностями в виде игл. Активный полюс электрода вводили в брюшко тестируемой мышцы, а индифферентный под кожу в области сухожилия. Измеряли амплитуду М-ответа от максимально негативного до максимально позитивного пика. Рассчитывали среднее значение (М) и ошибку средней (m) изучаемого параметра, его вариативность оценивали с помощью коэффициента вариации (KV%), рассчитанного как отношение среднего квадратичного отклонения (σ) к средней арифметической [9].

Из-за малого объёма выборки, не позволяющего определить характер распределения анализируемого параметра, статистическую значимость наблюдаемых изменений оценивали с помощью непараметрического критерия Манна-Уитни [10, 11].

Морфологические исследования передней большеберцовой и икроножной мышц проводили в сроки выведения животных из эксперимента. Для гистологического исследования парафиновые срезы толщиной 3-5 мкм, изготовленные из кусочков ткани из верхней, средней и нижней третей мышц, окрашивали гематоксилин-эозином и по методу Ван Гизона. Иллюстрации изготовлены с помощью комплекса «ДИАМОРФ» и цифровой компьютерной обработки полноцветных изображений.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ

Полученные результаты приведены на рисунках 1-6 и в таблице 1. Морфофункциональное состояние мышц удлиняемого сегмента при классическом дистракционном остеосинтезе

(животные контрольной серии) подробно описано в ряде работ [1-5], поэтому мы не будем давать развёрнутого изложения этого материала.

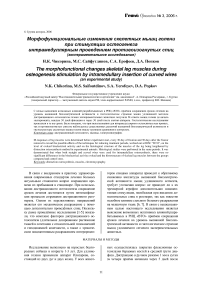

Рис. 1. Гистоструктура брюшка передней большеберцовой мышцы. В саркоплазме мышечных волокон множество ядер, видны мышечные трубочки (стрелка). Продольный срез. Окраска по методу Ван Гизона. Ок. 10, об. 40

Рис. 2. Гистоструктура брюшка передней большеберцовой мышцы через 14 дней фиксации голени в аппарате. Продольный срез. Окраска гематоксилин-эозином. Ок. 10, об. 16

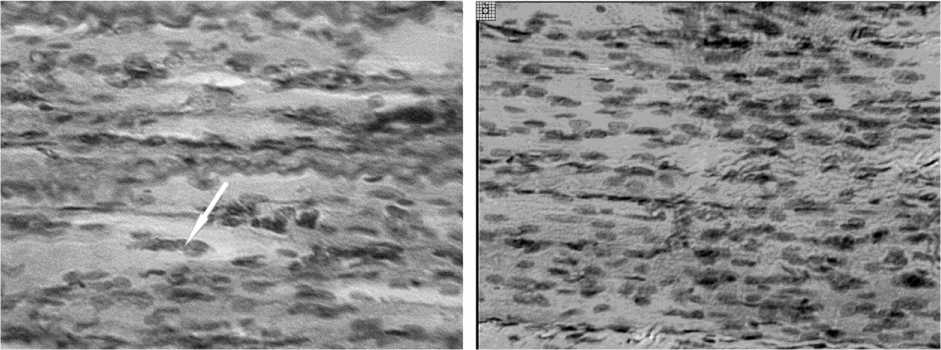

Рис. 3. Гистоструктура брюшка передней большеберцовой мышцы. Сдавление интрафузальных волокон мышечного веретена (стрелка). Поперечный срез. Окраска гематоксилин-эозином. Ок. 10, об. 16

Рис. 4. Гистоструктура брюшка передней большеберцовой мышцы через 30 дней фиксации голени в аппарате. Продольный срез.

Окраска по методу Ван Гизона. Ок. 10, об. 40

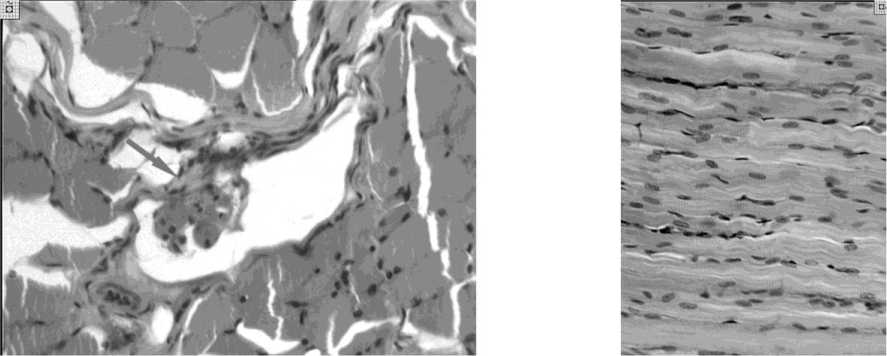

Рис. 5. Гистоструктура брюшка передней большеберцовой мышцы после снятия аппарата. Чувствительное нервное окончание (стрелка). Поперечный срез. Окраска гематоксилин-эозином. Ок. 10, об. 16

Рис. 6. Гистоструктура брюшка передней большеберцовой мышцы после снятия аппарата. Стрелкой указано внутриклеточное расположение крупных мышечных ядер. Продольный срез. Окраска гема-токсилин-эозином. Ок. 10, об. 40

Таблица 1

Изменения средних значений (M m) амплитуды (мВ) вызванной биоэлектрической активности мышц голени при ее удлинении на фоне стимуляции костного регенерата интрамедуллярными спицами в эксперименте1

|

Сроки тестирования |

m. gastrocnemius |

m. tibialis anterior |

||||

|

n |

Mm |

КV |

n |

Mm |

КV |

|

|

До операции |

14 |

32,0 2,9 |

33,3 |

14 |

22,6 1,3 |

21,7 |

|

1 серия (контроль) |

||||||

|

30 дней фиксации |

3 |

17,7 1,8 |

17,3 |

3 |

9,0 3,6 |

69,4 |

|

Конец фиксации (60 дней) |

4 |

10,6 1,6 |

29,3 |

4 |

8,3 1,3 |

32,5 |

|

30 дней без аппарата |

3 |

16,3 5,8 |

50,0 |

3 |

8,9 0,1 |

1,9 |

|

2 серия (основная группа 1) |

||||||

|

Конец фиксации (30 дней) |

10 |

11,9 2,5 |

29,4 |

10 |

7,2 2,3 |

44,8 |

|

30 дней без аппарата |

8 |

14,5 3,4 |

32,9 |

8 |

11,7 3,2 |

38,7 |

|

3 серия (основная группа 2) |

||||||

|

Конец фиксации (30 дней) |

7 |

11,1 2,6 |

33,4 |

7 |

7,7 2,2 |

41,1 |

|

30 дней без аппарата |

4 |

11,4 2,1 |

26,7 |

4 |

11,3 1,9 |

23,4 |

Примечание: средние значения амплитуды М-ответа на все сроки эксперимента и во всех сериях отличаются от дооперационных статистически значимо (P<0,05).

1 Удлинение нервного ствола после образования его дефекта в эксперименте: Отчет о НИР (заключит.) / МЗ РСФСР. КНИИЭКОТ; Научн. рук. Г.А. Илизаров. – № ГР. 01830066812 инв. № 02870018716. - Курган, 1986.

На тридцатые сутки фиксации голени у животных с интрамедуллярным остеосинтезом прямой спицей (вторая серия) амплитуды М-ответов икроножной и передней большеберцовой мышц остаются ниже средних доопераци-онных значений соответственно на 62,8 % и 68,3 % (P<0,05). Снижение более выраженное, чем в контрольной группе.

Через месяц после снятия аппарата значения амплитуды М-ответов остаются сниженными на 54,6 % и 48,4 % (P<0,05) соответственно. Интересно отметить, что анализируемый параметр для икроножной мышцы меньше, а для передней большеберцовой мышцы больше контрольных значений (P>0,05). При этом у животных этой группы морфологических признаков патологических изменений в мышцах голени не обнаружено. Взаиморасположение пучков и ком-пактизация мышечных волокон в пучках нормальное. Обращает внимание обильная васкуляризация мышечной ткани, о чем свидетельствует наличие множества раскрытых капилляров в эндомизии и артерий замыкающего типа. В препаратах, изготовленных из поверхностного слоя мышцы, в мышечных волокнах отмечена активная пролиферация ядер (рис. 1), что свидетельствует о продолжающейся внутриклеточной регенерации. Идентичные гистологические картины мы наблюдаем в первой серии экспериментов (контроль).

Через 2 недели фиксации голени в аппарате в мышечных волокнах скелетных мышц голени у животных с интрамедуллярным остеосинтезом противоизогнутыми спицами (третья серия) определяется значительная вариабельность диаметров, увеличение числа мышечных ядер, их центральное расположение и множество активизированных миосателлитоцитов (рис. 2). Наблюдается обильная васкуляризация стромы. Значительным изменениям подвержены чувствительные нервные окончания, что выражается во внутрикапсулярном отёке и сдавливании интра-фузальных мышечных волокон (рис. 3). Полученные данные свидетельствуют о более выраженных реактивных изменениях в мышцах голени, нежели в первых двух сериях эксперимента.

На тридцатые сутки фиксации амплитуда М-ответов мышц голени остается ниже средних дооперационных значений соответственно на 65,3 % и 65,9 % (P<0,05) и контрольных величин (P>0,05), особенно для икроножной мышцы. При этом в мышечных волокнах у животных этой группы уменьшается число мышечных ядер и активизированных миосателлитоцитов под плазмолеммой (рис.4), что свидетельствует о снижении темпа регенерации миоцитов.

Через месяц после снятия аппарата продолжается постепенное восстановление амплитуды

М-ответов обеих мышц, однако значение параметров остается ниже дооперационного уровня на 64,5 % и 50,2 % (P<0,05) соответственно. Так же, как во второй серии, анализируемый параметр для икроножной мышцы меньше, а для передней большеберцовой мышцы больше контрольных значений (P>0,05).

Морфологически в большинстве мышечных волокон передней большеберцовой и икроножной мышц животных основной группы определяется различный диаметр, умеренное число мышечных ядер и их периферическая локализация в саркоплазме (рис. 5). В отдельных волокнах наблюдаются явления внутриклеточной регенерации, о чём свидетельствует слабая базофилия цитоплазмы и множество крупных прозрачных ядер (рис. 6), и что является признаком физиологической регенерации в условиях физической нагрузки.

Таким образом, проведённые исследования показали, что при использовании для интрамедуллярного остеосинтеза как прямых, так и про-тивоизогнутых спиц не наблюдалось существенных различий вызванной биоэлектрической активности и гистоструктуры скелетных мышц голени между группами сравнения и контролем. Обнаруженные изменения чувствительных нервных окончаний и обильная васкуляризация стромы являлись следствием растяжения мышцы при дистракции и цитодифференцировки внутриклеточных структур, продолжающейся и после снятия аппарата. Несмотря на то, что снижение средних значений амплитуды М-ответов мышц голени в обеих основных группах на 30-е сутки фиксации несколько более выражено, чем в контроле, это отличие статистически не значимо (P>0,05). Данная картина сохраняется и для икроножной мышцы. Вариативность анализированного параметра значительно маскирует тенденции к изменению его средних значений, т.е. можно считать, что биоэлектрическая активность мышц удлиняемой голени во второй и третьей сериях сохранялась в соответствующие сроки эксперимента на уровне, близком к значениям классического дистракционного остеосинтеза (контроль). Применяемые в этих группах средства стимуляции регенерата не способствуют дополнительному угнетению функции мышц голени.

Проведённые нами исследования показали, что разрабатываемые в РНЦ «ВТО» средства возможных сроков сокращения лечения больных при использовании метода дистракционного остеосинтеза не вызывают необратимых изменений функции и структуры двигательных единиц мышц удлиняемого сегмента и могут быть использованы в клинике с соответствующей корректировкой для человеческого организма.