Морфофункциональные основы высоких функциональных возможностей спортсменов в свете упрощенной зарубежной классификации спорта. Часть 1

Автор: Шарыкин Александр Сергеевич, Бадтиева Виктория Асланбековна, Павлов Владимир Иванович, Иванова Юлия Михайловна, Усманов Дамир Мунирович

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Спортивная тренировка

Статья в выпуске: 4 т.22, 2022 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования: определить морфологические изменения сердца и физиологические возможности спортсменов в разных группах спортивных дисциплин (СД). Оценить приемлемость классификации Pelliccia A. для профессиональных спортсменов массового уровня. Материалы и методы. Обследованы 2647 спортсменов национального уровня, представляющих 40 СД, сгруппированных в четыре группы: требующие сложно-координационных навыков, силы, смешанных качеств, выносливости. Выполнены ЭКГ в 12 отведениях и эхокардиография с нормализацией показателей по площади поверхности тела (ППТ). Для оценки функциональных возможностей использовали кардиопульмональный тест. Результаты. Основным трендом было увеличение частоты и величины эксцентрической гипертрофии левого желудочка (ЛЖ), а также VO2 Peak, VO2 ПАНО и мощности работы от первой к четвертой группе. Наибольшую корреляцию с функциональными показателями спортсменов демонстрировали не линейные, а объемные характеристики ЛЖ, индексированные по ППТ. В группах количество лиц с признаками ремоделирования ЛЖ различалось от 14,4 до 45 %. Сходные результаты отмечались по литературным данным для спортсменов, выступающих на международных универсиадах и олимпиадах. Заключение. Классификация Pelliccia A. отражает общие закономерности ремоделирования сердца в видах спорта, однако их количественное выражение подвержено значительным колебаниям, в связи с чем применение к спортсменам ниже международного уровня должно быть ограничено. Оценку размеров сердца целесообразно проводить по центильным показателям, полученным для каждой из классификационных групп.

Спортсмены, классификация pelliccia a, ремоделирование сердца, гипертрофия миокарда левого желудочка, пиковое потребление кислорода

Короткий адрес: https://sciup.org/147239607

IDR: 147239607 | УДК: 616 | DOI: 10.14529/hsm220419

Текст научной статьи Морфофункциональные основы высоких функциональных возможностей спортсменов в свете упрощенной зарубежной классификации спорта. Часть 1

A.S. Sharykin1,2,3, ,

V.A. Badtieva2,4, ,

V.I. Pavlov2, ,

Yu.M. Ivanova2, ,

D.M. Usmanov2,3, ,

Введение. Многочисленные исследования за последние 15–20 лет показывают, что ключевой структурой для здоровья профессионального спортсмена является сердечнососудистая система (ССС). С одной стороны, она обеспечивает необходимые условия для победы, а с другой – именно на неё приходится основная тяжесть испытываемых нагрузок. Выделив по три градации каждого из этих факторов, Mitchell J.H. et al. в 2005 г. предложили разделить виды спорта на девять групп, которым должны соответствовать определенные физические качества спортсменов [7, 8]: от IA, с минимальной перегрузкой объёмом и сопротивлением (гольф, стрельба, боулинг и др.) до максимальной (IIIС – бокс, триатлон, гребля и др.).

Однако с медицинской точки зрения более рациональным представляется деление видов спорта по их долгосрочному влиянию на состояние сердца. Нередко требуется выяснить, являются ли изменения сердца доброкачест- венными, развившимися вследствие регулярных спортивных упражнений или перешедшими в патологический вариант из-за чрезмерных перегрузок.

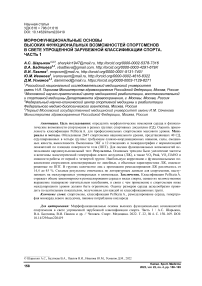

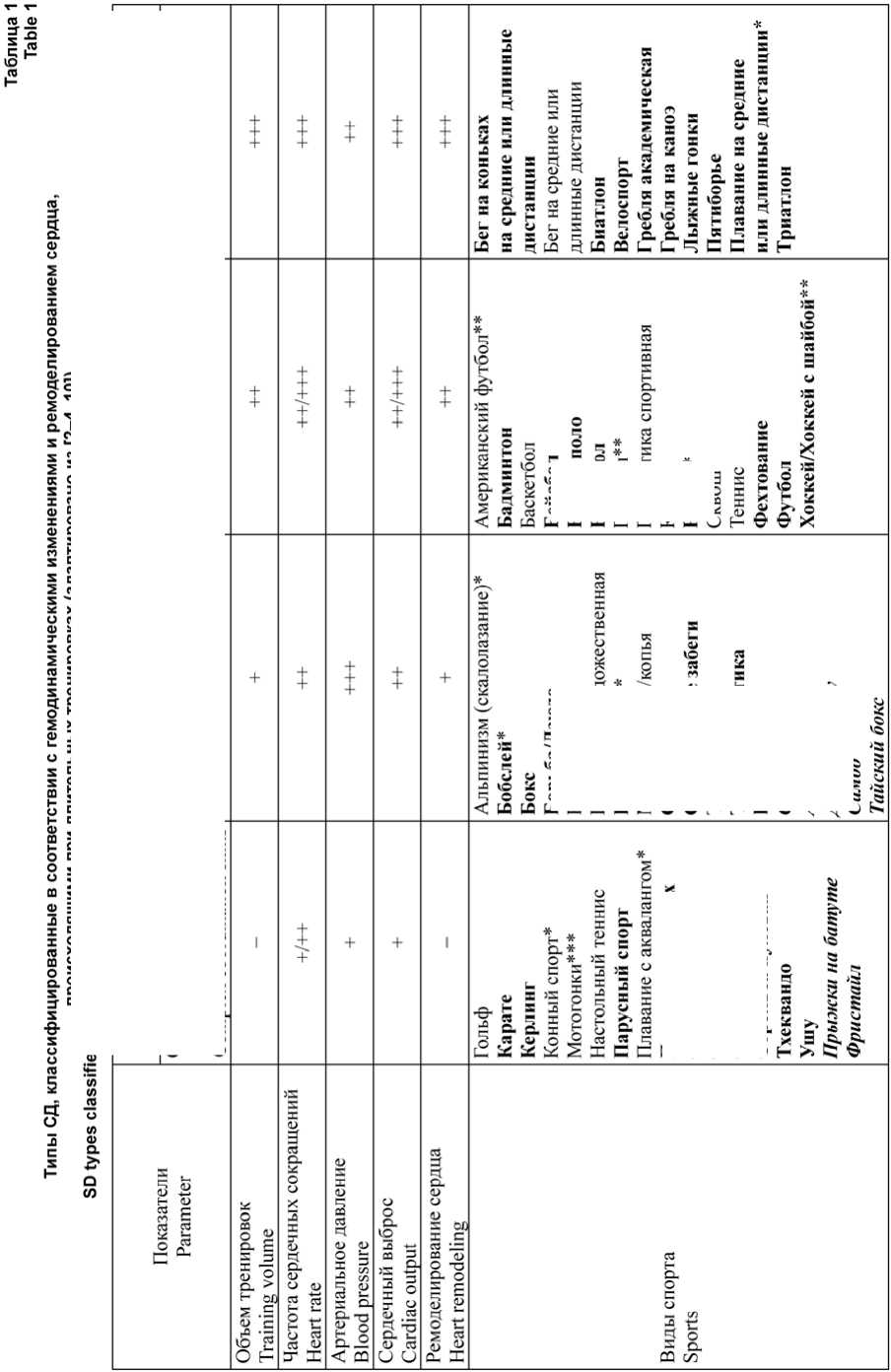

В силу этого группой европейских спортивных кардиологов под руководством Pelliccia A. стала применяться упрощенная классификация, где виды спорта подразделяются только на четыре группы в соответствии с возникающими острыми физиологическими реакциями (изменения ЧСС, АД, сердечного выброса) и долгосрочным влиянием на ремоделирование сердца [2–4, 10]: 1) требующие преимущественно сложно-координационных навыков (англ. skill, 2) требующие силы (англ. power), 3) требующие смешанных качеств (англ. mixt), 4) требующие выносливости (англ. endurance).

Виды спорта, отнесенные к соответствующим группам, собраны нами из соответствующих публикаций, так или иначе использовавших данную классификацию (табл. 1).

Различия между группами заключаются в величине изометрических и изотонических упражнений, необходимых для адаптации ССС. В результате в гр. 1 ремоделирование сердца обычно отсутствует или выражено крайне слабо. В гр. 2 – присутствует увеличение толщины стенки ЛЖ и в меньшей степени увеличение размера ЛЖ. В гр. 3 ремоделирование сердца проявляется дополнительным увеличением как размера полости ЛЖ, так и изменением толщины стенки ЛЖ. В гр. 4 ремоделирование сердца характеризуется значительным увеличением полости ЛЖ и толщины стенки.

Однако степень морфологических изменений сердца оценивалась в основном качественным образом, количественные характеристики приведены только для олимпийских атлетов [3]. Целью настоящей работы было оценить приемлемость данной классификации для профессиональных спортсменов более массового уровня и определить связь формальных морфологических изменений сердца с физиологическими возможностями спортсменов.

Материалы и методы. В настоящей работе использованы данные обследования 2980 спортсменов мужского пола в возрасте от 16 до 45 лет, выступающих за сборные команды г. Москвы и прошедших углубленное медицинское обследование в межсоревновательном периоде в МНПЦ МРВСМ ДЗ г. Москвы. Критерием отбора было отсутствие какой-либо патологии ССС – структурной или электрической – и соревновательный стаж не менее 3 лет. Во всех группах уровень ЧСС и АД находился в пределах нормальных величин, незначительно различаясь между ними.

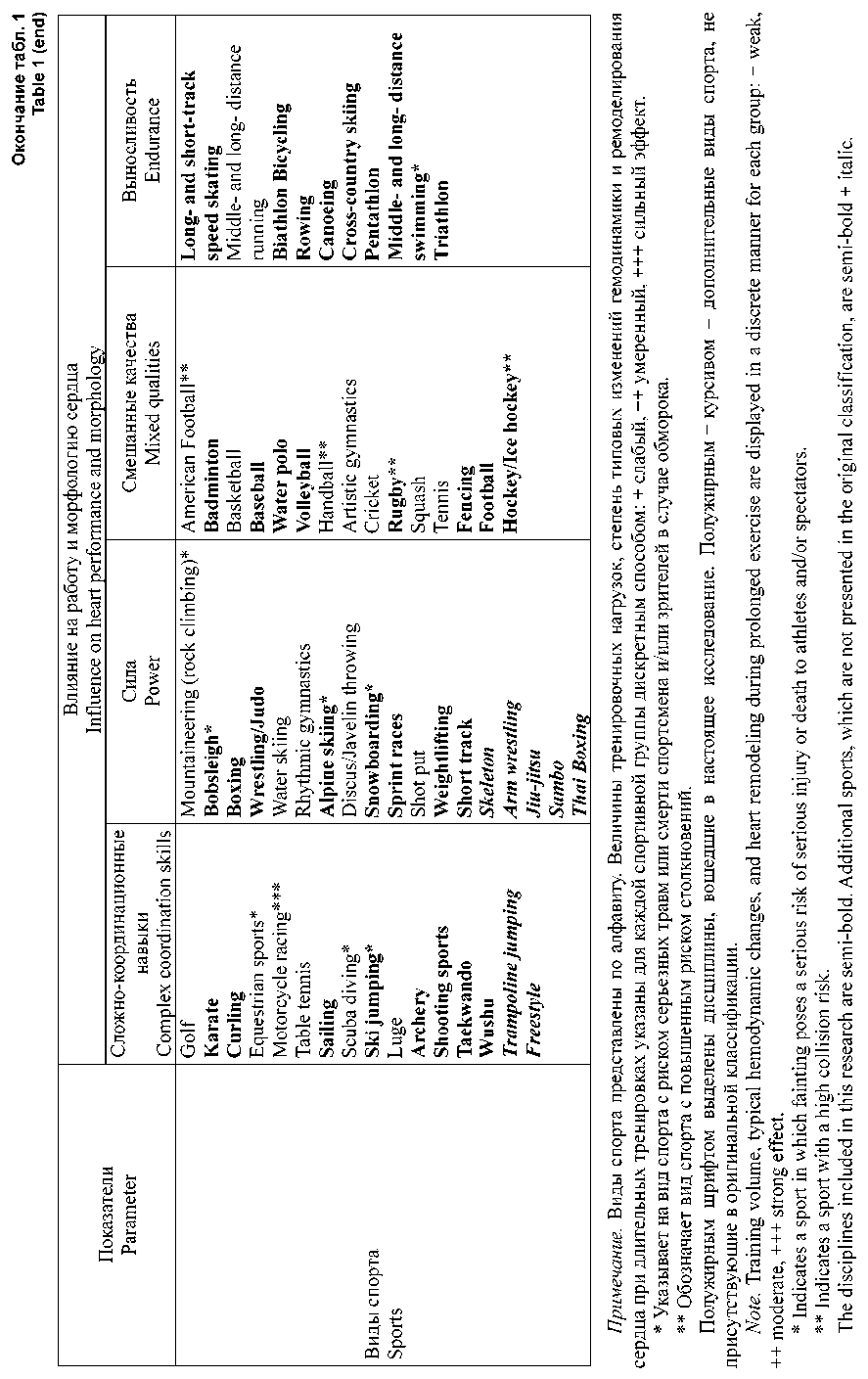

Обследованные лица представляли 40 различных СД. В последующем из анализа удалены лица, чей возраст и антропометрические показатели превышали три стандартных отклонения (М+3SD) от средних в данном виде спорта (333 чел., 11,2 %) и дальнейший анализ проведен среди 2647 спортсменов. В итоге в группу 1 вошли 583 чел. (22,7 %), в группу 2 – 957 чел (37,2 %), в группу 3 – 432 чел. (13,8 %) и в группу 4 – 675 чел. (26,3 %) (табл. 2).

Все спортсмены прошли клиническое исследование, ЭКГ в 12 отведениях и эхокардиографию (ЭхоКГ) с измерением линейных размеров, объема и массы миокарда ЛЖ с нормализацией показателей по площади поверхности тела (ППТ). Оценку полученных величин, а также типа ремоделирования ЛЖ проводили в соответствии с европейскими рекомендациями [5, 6, 11, 12]. Гипертрофией ЛЖ считали наличие индекса массы миокарда (ИММ) > 115 г/м 2 , концентрической геометрией – относительную толщину стенки ЛЖ (ОТС) > 0,42. Предельными значениями КДР и КДО ЛЖ считали популяционные нормы в 60 мм (32 мм/м 2 ) и 150 мл (75 мл/м 2 ) соответственно.

Для оценки функциональных возможностей спортсменов использовали кардиопульмональный тест в виде ступенчатой нагрузки на велоэргометре (начальная мощность – 25 Вт, величина ступени – 25 Вт, продолжительность ступени – 2 минуты) до субмаксимальной ЧСС составляющей 75–85 % от максимальной возможной ЧСС, рассчитанной по формуле: 211 – (0,64 ∙ возраст) [9]. Анализ аэробных способностей проведен среди 1917 спортсменов, преодолевших ПАНО.

Для статистического анализа результатов использовался пакет компьютерных программ Statistica 8.0. Для демографических показателей и морфологических величин сердца вычислялись 5-е и 95-е центили.

|

= |

О ф о о со с 3 со н m |

|||

|

сч |

||||

|

о 7 сч D X О т со св о О. |

Е о "D Ф <0 ■и ст с "с ■О ф ст с о 9 о. ст с 3 "О ст с •о о Е 9 t со ф JZ ■О с со (Л ф ст с со |

СО CL ф 2 S § •9* о 5 |

Й о о -С g-о Е -о со Ф О со Е |

СО СС О (Л Ф Ф 8=5 - Z "О X Ф СО X э 2 S О |

|

X н с со Q со X со св о о* X Z ф О. 1 X -Q Л ф 1 X § |

X о Ю СО О. СО 3

- СО |

,о ф о. Г со ф _с о Ф О С ф сз с |

15 и а. |

|

|

X О. с X 5 X 9 и; § X о X о О. С |

о о Е СО с >1 "О о Е ф с о "О ф ю со X •о ф |

= '1 о = ж В g = Я х к ,Е Ж 3 "У Cl аз X О я 2 g 1 ° в 4 Е ^ О О О |

|

о |

* |

||||||

|

ф |

ю |

* |

|||||

|

к© |

о |

)S |

5 |

3 |

|||

|

и |

о |

[ |

|||||

|

)3 |

ч |

X |

U |

||||

|

ф |

о |

ф |

! fS |

CL |

ф |

||

|

IX |

са |

X |

а- |

О |

|

е 5 |

^ X |

г * |

^5 и S |

1 |

ф = ф |

СО Ф ф R |

ф > А- 5 |

S |

|||||

|

й |

ф |

= |

о |

L™ |

X |

2 |

|||||||

|

ю |

X el |

со т |

н |

кФ 5- |

Е a |

со X |

н О |

||||||

|

о IX |

О m |

X U |

и |

и |

^3 |

9 |

Q |

||||||

|

X |

3 я со |

|

|

i * н |

ф |

|

|

я = О |

3 |

3 |

|

= 3 с 3 Ч о |

я ю |

я кФ |

|

^ = >= |

л |

|

|

S 3 |

Ч |

|

|

я = |

ф |

ф |

|

£ & ж |

CL |

а |

|

н |

н |

|

|

С о U |

и и |

|

|

о о 'о -и .я Я о о X 4 к со |

i X мп о мп я сь Е ^ я 3 S § 8 35 £ МП |

Ch 7 СП |

▲ о 3 Tf |

7 0О 40 |

СЧ сь" |

^1 ri 7 40^ |

по CD ол я CD о о ъ CD Я

С 0- >5 5 О я ^ X X я CD О С |

1 |

1 |

|||

|

О CD X о О 2 о я £ я Е У £ да * m Н м |

-н <о |

+ 7 |

-I* 40 -н мп СЬ 00 |

сь -н 40 |

00^ мп -н М^ о |

о^ |

о |

ОО сч |

Г1 |

ri |

||

|

Т X МП <и ^ Е “О с X О с О у 5 я мп у & |

ОО 7 |

о^ 7 А ое 40 |

о гч 40 |

со ri |

Г1 ГП 1 |

|||||||

|

Ф да я vd 3 h и я У га Z Z и |

СЬ II СЬ 00 |

МП^ + чо 3 |

ОО^ 4О" -н оо" ОО |

40^ -н |

сч 40" -н 2 |

сС |

-х- 40 CL |

о Г1 |

ih ОО |

|||

|

щ 'S <Л i X мп о мп я СЬ 5 Е пз й ^So мп мп |

7 7 4О_ |

о 40 7 <о о" сь |

О 7 S |

40^ 4О" 7 МП |

40^ 7 2 |

|||||||

|

у 6D 2 >/я с = и s Н а. |

СЬ s' -н |

Я" + о |

-х- СЬ 40 -н мп ОО |

-X- -н Ch |

-н г1 40 |

мп 5 |

-X- о ri 00 |

& мп |

||||

|

7 X МП Е с s о с да и 5 2 мп |

о 7 сь о |

SO о 7 гч 40 |

о |

ri 7 о о |

7 О| мп |

|||||||

|

Ф СО ° g 5 £ с | 1 в Р..2 ч 5 g с 8 ° |

<ь о" -н ОО мп |

сч" + 00 |

Г1 -н сь |

мп -н |

40" -н ОО 3 |

о^ |

о^ |

оГ |

о |

S |

||

|

5 S Я я с & |

Ы) S 2 7 5 |

"8 "Во л 5 S S |

8 ю 6 >> |

4з 8 5о As "я S К Sh |

рц Щ СО е |

— а § g е S 8 ^ S Л § Е 5 z |

м - 8 4 6 ! s n 7 с/) Е Q ^ Ы о ^- я -^ ^ я Z я |

A n8 s 1 л л Е ^ с 5 s -~- О — 5 — У й Z й |

gg ^ 7 ТГз ^ 0J) мп" л 7 1? о В ^ Z |

g _ S о К н |

||

|

я S я я О CD |

о о к |

О * Е сЛ |

|

^ й |

||

|

7 s CD . |

о_ o' |

5 8 |

|

* 1 |

V |

.8 G |

|

pS |

Л |

о .2 |

|

5 S |

ч-ч- |

|

|

я |

еч |

"5 |

|

g (D |

||

|

^ S |

||

|

CL Я |

я |

по |

|

OD Cl 5* О |

о |

|

|

r^ CD Я Я |

2 |

1 Ч |

|

Cl г> |

5 |

> |

|

iS 9X |

О ^ |

|

|

^ |

я |

|

|

L> Ф |

“ ; |

|

|

CD Я Я (D X Я |

Он CD о |

.О я |

|

5 I |

К |

|

|

з к |

Ог |

я .5 |

|

§ и |

оА |

.Я 43 я |

|

7 с^ |

V |

|

|

Он |

• 2 о |

|

11 Н ‘ |

2 о I я я о 0 |

|

я' U |

|

|

=5 со |

X |

|

да Н |

X о |

|

я o' |

X |

|

я « |

X |

|

о о |

|

|

о Ж |

|

|

X X X X |

^ |

|

о |

|

|

да 2 9 х |

X

|

|

^ Он |

|

|

да S |

X Он |

|

Я DH |

о |

|

3 1 |

я |

|

X |

Q Q |

5 |

СО О- |

|

S У |

щ |

2 |

о |

|

в |

^ |

Е |

& 2 |

|

■ < |

,Е |

||

|

о я |

X по |

я |

-о да |

|

JS О к Я1 |

.Е |

<40 Ср |

Е о |

|

Е |

< |

CD |

|

|

S Он о |

"U* |

н^ |

О о" |

|

к ф |

J0 |

О |

V О- |

Результаты. Морфологические показатели левых отделов сердца. Показатели 2647 спортсменов представлены в табл. 2. Спортсмены 4-й гр. были достоверно моложе, чем в других группах. Однако это не влияло на размеры сердца; коэффициент корреляции линейных, объемных и весовых характеристик ЛЖ с возрастом в разных группах колебался в пределах 0,11-0,18 (р < 0,05), в то время как для ППТ и ИМТ-корреляции были значительно сильнее ( r = 0,34...0,69, p < 0,05 и r = 0,22^0,39, р < 0,05 соответственно). ИМТ был достоверно выше в группах № 2 и № 3, имевших более выраженные компоненты силовых тренировок. Для исключения влияния габаритов спортсменов на размеры сердца в качестве его ключевых показателей оценивались преимущественно индексированные величины (КДР/ППТ, КДО/ППТ и ИММ), а из абсолютных - ТЗС ЛЖ.

Группа № 1. Для данной группы было характерно соответствие средних абсолютных и индексированных линейных или объемных параметров ЛЖ и ЛП референсным значениям в обычной популяции. Однако имелось 14,4 % спортсменов с увеличенными ТЗС, КДР/ППТ, КДО/ППТ или ИММ.

Группа № 2. Данная группа в сравнении с гр. № 1 характеризовалась большими габаритами спортсменов (р < 0,05), что могло бы оправдать возрастание средних размеров сердца. Однако увеличение некоторых из них не только по абсолютной, но и по индексированной величине (ТЗС, КДО/ППТ, ИММ) свидетельствовало о дополнительном влиянии тренировочных нагрузок. Размеры сердца выходили за референсные значения по ключевым показателям в 35,8 % случаев (р < 0,05 по сравнению с гр. № 1), наиболее заметно - по толщине стенки ЛЖ.

Группа № 3. В сравнении с гр. № 2 группа № 3 характеризовалась дальнейшим увеличением габаритов спортсменов со снижением ИМТ. Это сопровождалось достоверным ростом средних величин КДР, КДО и ММ. Однако при их индексации по ППТ различия исчезали. ТЗС оказалась ниже, чем в гр. № 2. Суммарное количество спортсменов, у которых имелись превышения референсных значений ключевых показателей, не возрастало (31,9 %, р > 0,05).

Группа № 4. По росто-весовым характеристикам данная группа соответствовала группе № 2 и при этом отличалась от гр. № 3

достоверным увеличением индексированных размеров, объема и массы ЛЖ, а также количеством эксцентрических гипертрофий (10,7 %). Учитывая, что тренировки в данной группе были направлены на совершенствование выносливости, можно констатировать существенное влияние именно их на гипертрофию миокарда. Суммарное количество спортсменов, у которых имелись превышения референсных значений ключевых показателей (45,0 %), достоверно превосходило все другие группы (р < 0,01).

Доля спортсменов с ОТС, превышавшей 0,42 (3,4 %), и количество концентрических гипертрофий (0,15 %) были крайне незначительными, что не позволяло учитывать их в статистиче ском анализе.

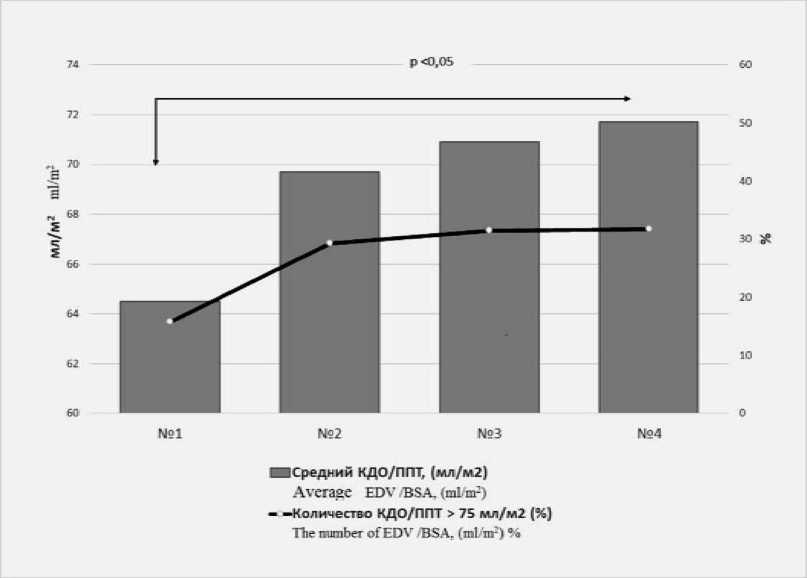

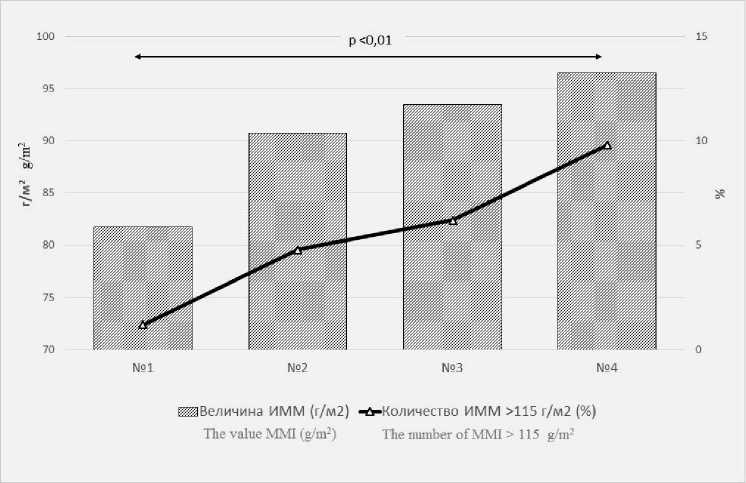

Таким образом, различия между группами по абсолютным и индексированным показателям колебались с различной степенью достоверности. При этом все средние величины находились в границах популяционных норм, мало отражая предельные границы сердца для разных групп. Более целесообразным оказало сь представление этих величин как центильных градаций. При таком подходе выявлено, что КДО и КДО/ППТ выходят за референсные значения во всех группах, а ИММ ЛЖ - в четвертой группе. С учетом этого проведен более детальный анализ групп, который показал, что внутри них часть спортсменов имела сверхнормативные размеры сердца. В итоге имелся отчетливый тренд прогрессирования частоты эксцентрической гипертрофии ЛЖ от первой к четвертой группе (рис. 1, 2).

Приведенные данные согласуются с общими тенденциями, отмечаемыми другими авторами среди элитных спортсменов. Однако по отдельным показателям существуют заметные различия между опубликованными показателями спортсменов международных универсиад [1] и олимпиад [3], а также с нашими результатами (рис. 3).

Заключение. Полученные данные свидетельствуют о том, что помимо возраста, пола и спортивного стажа спортсменов наибольшее влияние на морфологию сердечной мышцы оказывают тренировки на выносливость, приводящие к дилятации левого желудочка.

К сожалению, большинство показателей в анализируемых группах не было представлено в индексированном виде, что затрудняет полноценное сравнение. Однако очевидно,

Рис. 1. Величина КДО ЛЖ/ППТ и частота сверхнормативного КДО/ППТ по группам. Показатели группы № 1 наиболее достоверно отличаются от других групп.

Различия между остальными группами минимальные

Fig. 1. LVEDV/BSA and the frequency of excess EDV/BSA by groups.

The results of group №1 differ most significantly from other groups.

The differences between the other groups are minimal

Рис. 2. Величина ИММ, а также частота эксцентрической гипертрофии ЛЖ по группам

Fig. 2. The myocardial mass index and the frequency of eccentric left ventricular hypertrophy by groups

Рис. 3. Колебания ТЗС ЛЖ, КДР ЛЖ и ИММ в различных группах спортсменов по разным авторам.

A – настоящее исследование, B – участники универсиады [1], C – участники Олимпийских игр [3].

Указаны группы, внутри которых отсутствует статистически достоверная разница (ns)

Fig.3. Fluctuations in LVPWT, LVEDD and MMI in different groups of athletes according to different authors. A – present study, B – participants of the Universiade [1], C – participants of the Olympic Games [3].

Groups with no statistically significant differences are indicated

что однозначно определить универсальные рубежи размеров сердца, соответствующих определенным видам спорта, не представляется возможным. Функциональные характе- ристики исследованных групп спортсменов и связь видов спорта с процессами ремоделирования сердца будут представлены в следующей части статьи.

Список литературы Морфофункциональные основы высоких функциональных возможностей спортсменов в свете упрощенной зарубежной классификации спорта. Часть 1

- Adea J.B., Leonor R.ML., Lu C.H. et al. Sport Disciplines and Cardiac Remodeling in Elite University Athletes Competing in 2017 Taipei Summer Universiade. Medicine (Baltimore), 2020, vol. 99, no. 45, e23144. DOI: 10.1097/MD.0000000000023144

- Budts W., Pieles G.E., Roos-Hesselink J.W. et al. Recommendations for Participation in Competitive Sport in Adolescent and Adult Athletes with Congenital Heart Disease (CHD): Position Statement of the Sports Cardiology & Exercise Section of the European Association of Preventive Cardiology (EAPC), the European Society of Cardiology (ESC) Working Group on Adult Congenital Heart Disease and the Sports Cardiology, Physical Activity and Prevention Working Group of the Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC) [published online ahead of print, 2020 Aug 26]. European Journal of Cardiology, 2020, ehaa501. DOI: 10.1093/eurheartj/ehaa501

- Caselli S., Di Paolo F.M., Pisicchio C. et al. Patterns of Left Ventricular Diastolic Function-in Olympic Athletes. Journal of the American Society of Echocardiography, 2015, vol. 28, no. 2, pp. 236–244. DOI: 10.1016/j.echo.2014.09.013

- Caselli S., Vaquer Segui A., Quattrini F. et al. Upper Normal Values of Blood Pressure Response to Exercise in Olympic Athletes. American Journal of Cardiology, 2016, no. 177, pp. 120–128. DOI: 10.1016/j.ahj.2016.04.020

- Lang R.M., Badano L.P., Mor-Avi V. et al. Recommendations for Cardiac Chamber Quantification by Echocardiography in Adults: an Update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging. European Journal of Cardiology. Cardio-vasc Imag, 2015, vol. 16, no. 3, pp. 233–270. DOI: 10.1093/ehjci/jev014

- Lang R.M., Bierig M., Devereux R.B. et al. Recommendations for Chamber Quantification. European Journal Echocardiogramm, 2006, vol. 7, no. 2, pp. 79–108. DOI: 10.1016/j.euje.2005.12.014

- Levine B.D., Baggish A.L., Kovacs R.J. et al. Eligibility and Disqualification Recommendations for Competitive Athletes with Cardiovascular Abnormalities: Task Force 1: Classification of Sports: Dynamic, Static, and Impact: a Scientific Statement from the American Heart Association and American College of Cardiology. Journal of the American College of Cardiology, 2015, vol. 66, pp. 2350–2355. DOI: 10.1016/j.jacc.2015.09.033

- Mitchell J.H., Haskell W., Snell P., Van Camp S.P. Task Force 8: Classification of Sports. Journal of the American College of Cardiology, 2005, vol. 45, no. 8, pp. 1364–1367.

- Nes B.M., Janszky I., Wisloff U. et al. Age-Predicted Maximal Heart Rate in Healthy Subjects: The HUNT Fitness Study. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 2013, vol. 23, no. 6, pp. 697–704. DOI: 10.1111/j.1600-0838.2012.01445.x

- Pelliccia A., Caselli S., Sharma S. et al. Internal Reviewers for EAPC and EACVI. European Association of Preventive Cardiology (EAPC) and European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI) Joint Position Statement: Recommendations for the Indicationand Interpretation of Cardiovascular Imaging in the Evaluation of the Athlete’s Heart. European Journal of Cardiology, 2018, vol. 39, no. 21, pp. 1949–1969. DOI: 10.1093/eurheartj/ehx53

- Sharma S., Drezner J.A., Baggish A. et al. International Recommendations for Electrocardiographic Interpretation in Athletes. European Journal of Cardiology, 2018, vol. 39, no. 16, pp. 1466–1480. DOI: 10.1093/eurheartj/ehw631

- Williams B., Mancia G., Spiering W. et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for the Management of Arterial Hypertension. European Heart Journal, 2018, vol. 39, no. 33, pp. 3021–3104. DOI: 10.1093/eurheartj/ehy339